Читать книгу Театр и военные действия. История прифронтового города - - Страница 13

Часть 1

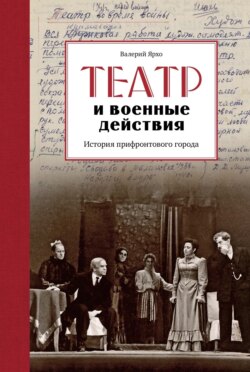

Младший жрец провинциального храма Мельпомены

Поддержка профессионалов

ОглавлениеНесмотря на все странности и особенности, все тяготы и трудности того времени, когда им выпало жить, рабочие-театралы горели энтузиазмом. И их порыв был поддержан. В Коломну приезжали актеры и режиссеры московских театров, которые занимались с артистами-любителями, обучая их навыкам культуры сценического поведения, разводке мизансцен. Учили видеть пьесу целиком. Объясняли роль и значение декораций, важность символических предметов на сцене – вроде пресловутого ружья, висящего на стене в первом акте, которое непременно должно выстрелить в последнем. Им «ставили» осанку, жестикуляцию, пластику движения и дикцию. В них старались развивать индивидуальные особенности.

Московские профессионалы, наставлявшие коломенских неофитов, открывая им разные театральные премудрости, определили для Немова жанр «характерного героя». Он сыграл Тихона в «Грозе» Островского и Германа в «Разбойниках» Шиллера. В спектакле «Огни Ивановой ночи» по пьесе Зудермана Василий Немов играл пастора – роль не самую главную, но важную[33].

Не получая главных ролей, Василий Васильевич пробовал себя в режиссуре и после первых успехов стал совмещать актерство и постановки. Работал он быстро, актеры его хорошо понимали, и постановки Немова пользовались успехом у зрителей. На сценах летнего тетра «Эрмитаж», в разных клубах города и в Зимнем театре ДК, как стали называть старый Народный дом в Боброво, когда в 1934 году неподалеку от него, в новом квартале «директорских домов Коломзавода», по проекту известных московских архитекторов, авторов проекта московского планетария, Якова Корнфельда и Михаила Синявского построили новый коломзаводский Дворец культуры.

Это было двухэтажное здание со зрительным залом на 400 мест, располагавшимся амфитеатром. Сцена была механизирована и так устроена, что оставалось место для оркестра. Старенький Бобровский театр на его фоне выглядел довольно скромно. Так и задумывалось. Новое наглядно превосходило старое.

Город стремительно рос, соединяя рабочие поселки новыми кварталами. В 1929 году заводской поселок Боброво и Коломна соединились. Прежнее Рязанское шоссе превратилось в улицу Октябрьской революции, по обе стороны которой шла активная стройка. В период индустриализации завод разросся. В Коломну прибывали «новые кадры», их расселяли в новостройках. Новый Дворец культуры сочетал в себе великолепный концертный зал, театр и прибежище творческих студий. Старый Бобровский театр деградировал до уровня кинотеатра, места проведения собраний и иных общественных мероприятий. Иногда на его сцене выступали заезжие гастролеры. Но такое случалось нечасто.

Вдобавок возле нового ДК отстроили отличный стадион с трибунами и футбольным полем, а спортивный плац подле Народного дома засадили деревьями, кустами, устроили клумбы, превратив его в Сад Дворца, более известный среди местных жителей как «Бобровский сад» или просто «Бобры».

После потерь, понесенных в начале 30-х годов из-за серии арестов работников Коломзавода, причастных к постановке спектаклей, коллектив ДК получил сильное подкрепление. Из Полтавы на жительство в Коломну перебрался знаменитый музыкант, хормейстер, дирижер и композитор Фёдор Николаевич Попадич, перевезший семью с голодавшей тогда Украины поближе к Москве, где снабжение было получше. В Коломне у Попадича жила старшая дочь, вот вся семья и воссоединилась, обосновавшись в Подмосковье.

Выходец из многодетной семьи, Федя Попадич окончил церковноприходскую школу. За хороший голос и слух был взят в архиерейский хор. В 15 лет, когда «сломался» голос, он из хора выбыл и нашел работу на книжном складе. Работу он совмещал с музыкальным самообразованием – выучился играть на нескольких музыкальных инструментах. Особенно удачно у него получалось руководить хорами, и в советское время он совмещал творческую работу с преподаванием в музыкальном училище.

Принятый на работу в ДК Федор Николаевич занялся хором, собрав в него более 80 человек. Приложил он руку и к музыкальным постановкам. Сам дирижировал оркестром, готовил ноты, словом, «обеспечивал музыкальное сопровождение». Под его руководством в довоенную пору на сцене ДК ставили оперы «Евгений Онегин» и «Тихий дон», оперетты «Свадьба в Малиновке», «На берегу Амура» и «Взаимная любовь».

33

Как видно из афиш 1913 года, эта постановка перешла рабочему драмколлективу по наследству от прежних, «старорежимных» любителей.