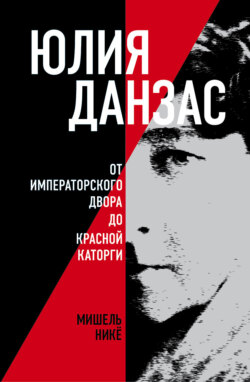

Читать книгу Юлия Данзас. От императорского двора до красной каторги - - Страница 9

Часть I. «Чрезвычайно бурная жизнь»

II. Фрейлина императрицы

В политическо-религиозных салонах Санкт-Петербурга

ОглавлениеБлагодаря ее официальному положению при дворе все двери интеллектуального и религиозного общества Санкт-Петербурга были открыты перед Юлией Данзас.

Она является активным членом Философско-религиозного общества Санкт-Петербурга, основанного Николаем Бердяевым, Василием Розановым, Сергеем Булгаковым (о них Юлия Данзас позже напишет статьи в Париже), Дмитрием Мережковским, будущим католиком Вячеславом Ивановым и другими. Этому обществу в 1901–1903 гг. предшествовали религиозно-философские собрания, предназначенные для диалогов между духовенством и интеллигенцией, стремившейся к «новому религиозному сознанию»26. Философско-религиозное общество, рожденное в сложившейся после революции 1905 г. ситуации, ставило себе задачу одновременного обновления общества и церкви. Общество имело 712 членов в 1909 г. и 1522 члена в конце своего существования и организовывало собрания (всего 109) и заседания (всего 104)27; начиная с 1909 г. в нем была секция «изучения истории философии и мистики христианства». По меньшей мере за 1913 г. имя Юлии Данзас находится в списке членов (соревнователей) Общества28. Политизация Общества под влиянием, в частности, Мережковского, призывавшего к уничтожению царизма и Синодальной церкви, привело к уходу из него некоторых членов, среди них была и Юлия (после выступления Мережковского, в котором он обличал Россию):

«То, что я видела, было стремлением возбуждать в Церкви революционные силы, более или менее в духе самого радикального христианского социализма и с еще меньше заботой о доктринальной стороне вопроса. […] [Мережковский] принес мне довольно жалкие извинения: „Видите ли, я сам не знаю, почему я это сказал… Это дух времени, от меня ждали этого“. […] Я думаю, что он искренне сожалел об этом, и позже у нас были хорошие отношения. Он посылал мне свои книги с сердечными дарственными надписями, несмотря на то, что я часто насмехалась над ним»29.

«Впечатление получилось отталкивающее. Либеральные батюшки типа Петрова30, Асеева31 и др., интеллигенты, вносившие в прения о религиозных вопросах свое поверхностное представление о Церкви как о каком-то интеллектуальном ордене, при полном незнакомстве с ее историей, ложная мистика отнюдь не церковного происхождения – все это могло внушить отвращение человеку, хорошо изучившему патристику и подлинную церковную мистику»32.

Разочаровавшись в религиозно-философских собраниях, Юлия принимает участие в более конфиденциальных встречах у графини Софьи Сергеевны Игнатьевой33 и у Евгения Григорьевича Шварца34. В этих религиозно-политических салонах она близко познакомилась с высшей православной иерархией.

У Шварца собирались представители высшего православного духовенства, члены Святейшего синода с его обер-прокурором, либеральные священники и члены высшего гражданского общества, по большей части правые. Юлия там делала доклады, один из которых был посвящен античным мистериям как прототипам христианских таинств35. Юлия была поражена ограниченностью концепции Церкви, отождествляемой с национальным сознанием, а также незнанием иерархами Западной церкви. Ей казалось, что русский мессианизм сводится к ограниченной «провинциальности».

«В один из вечеров целый ряд выступавших ораторов горячо доказывал, что в Римской Церкви как таковой не может быть и не было святых, разве только за редкими и случайными исключениями. Это выводило из себя Юлию Николаевну, которая горячо спорила и, наконец, обратилась к присутствовавшему на собрании митрополиту Владимиру36:

– Владыко, да скажите же вы им, что все это чепуха и невежество!

Митрополит Владимир смутился и стал говорить довольно туманно:

– Оно, конечно, святые-то у них были, но, если внимательно присмотреться, так это все-таки не наши понятия о святости; вот, например, Августин у них чуть ли не величайший святой, а для нас он только блаженный…

Юлия Николаевна обиделась за св. Августина и стало горячо доказывать, что незнание его на Востоке объясняется просто невежеством. Вообще она говорила резко, т. к. привыкла к тому, что в этом обществе ей все позволялось»37.

У графини Игнатьевой, которая жила на аристократической Французской набережной, в доме № 20, докладчиками были только высшие сановники духовенства, в том числе митрополит Антоний (Храповицкий), один из основателей в 1905 г. крайне правого Союза русского народа; епископ Гермоген Саратовский, один из самых консервативных членов Синода (откуда он будет уволен), а также Никон Вологодский (Рождественский) и другие38; светские гости сидели от них на расстоянии и помалкивали или только задавали вопросы. Лишь в одном ученом епископе Юлия, в конце концов, сумела найти собеседника своего уровня; это был Анастасий (Александров, 1861–1918) – специалист по сравнительной филологии и санскриту, назначенный ректором Духовной академии Санкт-Петербурга, с которым она читала произведения отцов Церкви.

«Он помогал ей иногда при сличении греческих текстов […] много рассказывал о церковном быте, язвы которого он ощущал. Он говорил о своей борьбе с протестантским влиянием в академическом преподавании догматики, о своих трудах по обновлению русского монашества, поставлявшего пастырей русской Церкви, на самом же деле совершенно оторванного от истинного духа монашества, являвшегося, как он выразился, „костяком“ русской Церкви»39.

Предложение этого епископа послать группу молодых иеромонахов в бенедиктинский монастырь Монтекассино было отвергнуто Синодом: якобы русские иноки не найдут там постной пищи для длительных периодов воздержания по православному календарю и могут подвергнуться соблазнам католицизма. На что епископ ответил: «Если православный не может иметь дело с католицизмом, не рискуя потерять православие, это православие немногого стоит!»

Юлия также могла наблюдать межрелигиозные встречи в самых верхах:

«В качестве гостьи в доме обер-прокурора40 Юлии Николаевне довелось в числе немногих „посвященных“ присутствовать на встрече православных иерархов с приехавшими в Петербург англиканскими епископами. Там же она была свидетельницей приема мариавитов41. Эти польские сектанты вызывали большой интерес в русских церковных кругах, и высказывалось мнение, что надо их всеми мерами поддерживать в целях борьбы против Рима. На Юлию Николаевну эти сектанты произвели резко отрицательное впечатление, и она не без изумления смотрела, как с ними лобызались русские архиереи. Присутствовала Юлия Николаевна и на разных приемах, устраивавшихся в честь приехавших в Петербург несториан, принятых в лоно православной Церкви. Равным образом узнала она и всю историю сближения со старокатоличеством42. Ратовал за это сближение довольно известный генерал А. А. Киреев, близкий друг семьи Данзас. Он приносил ей все, что писалось на тему о старокатоликах, и подолгу вел с ней споры, стараясь убедить в блестящей будущности соединенных Церквей – православной и старокатолической»43.

Александр Алексеевич Киреев (1833–1910), «добрый старый друг» семьи Данзасов был другим достойным собеседником для Юлии. Его крестным отцом был Николай I, который определил его в Пажеский корпус. С 1862 г. Киреев был назначен адъютантом великого князя Константина Николаевича (1827–1892), брата Александра II. Александр Киреев был одним из самых интересных представителей второго поколения славянофилов, «просвещенным славянофилом», верным принципам «первых славянофилов»; он требовал свободы для Церкви, критиковал господство государства над жизнью народа. Он отвергал бюрократизацию Церкви и (как Юлия Данзас) ее уклон в филетизм (религиозный национализм, этнорелигия). Киреев имел обширные знания по истории духовенства, был полиглотом, в совершенстве владел латынью и греческим, имел хорошие отношения с представителями различных западных Церквей. «Мы должны, – считал он, – заимствовать у католиков их неутомимую энергию, их способность подчиняться авторитету, у протестантов – их умение вводить религиозные идеалы в самою жизнь». Киреев увлекался богословием; он писал своему другу Эжену Мишо (1839–1917), бывшему доминиканцу, профессору факультета старокатолической теологии в Берне (1876–1913): религиозный вопрос «интересует меня более любого другого, и он будет интересовать меня до самой смерти». Вопреки большинству русских богословов Киреев был неутомимым защитником признания старокатоликов Православной церковью латинского обряда44. Старокатолики не приняли догму о непогрешимости папы в 1870 г., и Киреев думал, что старокатолицизм «фактически представлял западное православие первых веков», что он мог бы стать основой для воссоединения Церквей, что Александр Алексеевич считал самым важным вопросом: «Мне казалось бесспорным, что религиозные вопросы – это самые важные вопросы из всех, что интересуют человечество; а самый важный среди них – вопрос объединения Церквей». В своих отношениях со старокатоликами и с русскими богословами Киреев защищал простой принцип, способный, по его мнению, преодолеть все препятствия к сближению Церквей: различие между абсолютной догмой и факультативными учениями (dubia, теологумены). Он ссылался на определение догмы монахом V века Викентием Леринским: «Давайте придерживаться того, во что верили повсюду всегда все» («Id teneamus quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est»). Юлия Данзас приводит эту формулу в статье 1918 г. (см. гл. IV наст. книги) и так же посвятит себя воссоединению Церквей, хотя и иным путем. Посещения Киреева служили поощрением для девушки, задыхавшейся в обстановке, ощущаемой ею как ограниченный религиозный «фанатизм», которому она противопоставляла римский универсализм. Парадоксальным образом антиримская (антипапская) литература, которой Киреев снабжал Юлию, имела противоположное действие: «Впервые я ощутила в римской церкви что-то грандиозное, очень отличное от понятия церкви, каким я его видела в России». А предубеждение Киреева против Рима «не выходило за рамки обычных предрассудков»45.

26

См.: Scherrer Jutta. Les «Sociétés philosophico-religieuses» et la quête idéologique de l’intelligentsia russe avant 1917 // Cahiers du monde russe et soviétique, vol. 15. № 3–4, juillet-décembre 1974. P. 297–314.

27

Сохранившиеся стенограммы заседаний опубликованы в трехтомном издании «Русского пути» О. Т. Ермишиным и др. (М., 2009). Имя Юлии Данзас там не упоминается.

28

Ермичёв А. А. Религиозно-философское общество в Петербурге (1907–1917). Хроника заседаний. СПб.: РХГА, 2007. С. 302.

29

Souvenirs. С. 146, 147, 148.

30

Григорий Спиридонович Петров (1866–1925) – православный священник, в 1906‑м был запрещен в служении, депутат Государственной Думы от партии кадетов, эмигрировал в 1920‑м.

31

Упомянутый Асеев нам не известен. Речь, скорее всего, идет о Константине Марковиче Агееве (1868–1921), протоиерее, авторе диссертации о христианстве К. Леонтьева (Киев, 1909), учредителе Братства церковного обновления, авторе пяти книг.

32

Бурман. С. 405.

33

Софья Сергеевна Игнатьева (1851–1944, Париж) – фрейлина императрицы Марии Александровны (супруги Александра Второго), филантропка; после убийства в 1906‑м ее мужа, Алексея Павловича, члена Государственного совета, эсером-террористом она держала правый политико-религиозный салон, который посещали высшие государственные чиновники и духовенство.

34

Евгений Григорьевич Шварц (1843–1932) – действительный статский советник, коллекционер русской живописи; его дочь Александра Евгеньевна (1881–1933?) была фрейлиной императрицы (Придворный календарь на 1915. Указ. соч. С. 702–703). Согласно поэту Р. Ивневу, она стала монахиней, но по требованию родителей вместо того, чтобы удалиться от мира, открыла «религиозный салон», где проповедовали высокопоставленные представители духовенства, без дискуссий (Клюев Н. Воспоминания современников. М.: Прогресс-Плеяда, 2010. С. 189).

35

Бурман. С. 408.

36

Владимир Богоявленский (1848–1918) – Санкт-Петербургский митрополит (1912–1915), член Синода, противостоявший Распутину (из‑за чего был переведен в Киевскую митрополию), стал жертвой расправы, канонизирован в 1992 году.

37

Бурман. С. 409.

38

См.: Стогов Д. И. Правомонархические салоны Петербурга-Петрограда: конец XIX – начало XX века. СПб.: Дмитрий Буланин, 2007.

39

Бурман С. 410. Анастасий сам принял монашеский постриг в 1910‑м.

40

В 1911–1915 гг. эту должность занимал Владимир Карлович Саблер (1845 г., ум. в ссылке в 1929 г.), который был правой рукой очень консервативного Константина Победоносцева (обер-прокурора с 1880 по 1905 г.).

41

Название мариавитов происходит от латинского: Mariae vitam imitans, т. е. (тот, кто подражает) жизни Марии. Оно обозначает польское католическо-протестантское движение, возникшее в 1893 г., осужденное папой Пием Х в 1906‑м, но признанное в тот же год русскими властями как «допустимая секта». Генерал Александр Киреев (1833–1910) работал над сближением старокатоликов и мариавитов, что позволило последним получить рукоположенного епископа и стать церковью, признаваемой русским правительством. См.: Pettinaroli. P. 78–79.

42

Католики (главным образом немецкие), которые отказались принять догмат о непогрешимости папы (провозглашенный первым Ватиканским собором в 1870 г.) и образовали независимую церковь.

43

Бурман. С. 411.

44

Niqueux M. A Kireïev et la «question des vieux-catholiques» en Russie (1871–1910). Aperçu bibliographique. http://numerisation.bibliotheque-diderot.fr/R/Y214V5TE429HHQJRLJTIY3FFGJMMIMIG68RF3J5BSPIC3988NY-00433; Anthologie. P. 351–360.

45

Souvenirs. С. 83.