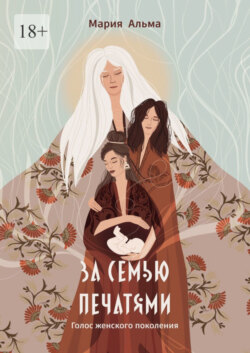

Читать книгу За семью печатями. Голос женского поколения - - Страница 5

Часть первая

Глава 3

ОглавлениеНас с братом воспитывала бабушка. Мы жили в скромной, но уютной хате. Из убранства – большая печь, на которой мы с Колькой спали. Мама спала на тахте, а в отдельной комнатушке – бабулечка с дедом. Из роскоши, как главное украшение дома, икона Божией матери невероятной красоты, украшенная камнями и цепочками. Кажется, с тех пор я не видела иконы краше.

Бабулечка рассказывала историю, как это роскошество попало к нам в дом. Дело в том, что мои прадед и прабабка – родители бабулечки – в дореволюционные времена работали на барина в Калужской губернии. Мой род начинается именно оттуда, а вовсе не с Алтайского края. Прабабка занималась домашним хозяйством, готовила, убирала, вела беседы с барыней, а прадед был конюхом, да не простым. Говорят, он лечил лошадей руками. Только конь захиреет, прадед дотронется, где надо, погладит, приголубит, и тот снова на скаку!

Барин с барыней слыли людьми хоть и непомерно богатыми – их табун лошадей доходил до ста особей, а еще другой скот, – но очень добрыми. Детей не заимели, поэтому свою любовь они отдавали верным слугам, моим предкам: прабабке, прадеду и их детям.

Когда началась революция, стало понятно, что зажиточным людям, чтобы выжить, остается одно – бежать да куда подальше. Будучи в преклонном возрасте, а еще непомерно гордыми, бежать барин с барыней отказались. Хотя может дело не в гордости, а в том, что барыня сильно болела, и длинной дороги точно бы не выдержала. Предчувствуя верную смерть при любом случае, она настояла на том, чтобы защитить прислугу как родных детей. Прадеду выделили коня с повозкой, на которую загрузили прабабку, всех их детей и направили к Федору Ивановичу, соседу, который помогал бежать из губернии. По плану они все – смелые, гордые, не желающие мириться с новой властью, – направлялись на поиски лучшей жизни. Туда, где не найдут красноармейцы, туда, где можно вздохнуть спокойно.

Последняя ночь перед побегом была нервная: прабабка плакала у постели больной барыни, стыдилась уезжать, та в свою очередь убеждала, что они с мужем обречены, а другим спасаться надо и детей спасать. Перед рассветом, когда в доме уже слышались чужие шаги, барыня вышла из спальни с той самой иконой в руках. Сдерживая слезы, она отдала ее прабабке, ревущей белугой. Прабабка падала в ноги, просила прощения, продолжала стыдиться, что уезжают и бросают хозяев, барыня же гордо попросила ее встать, забрать икону, молиться, несмотря ни на что. Даже если на глазах будут сжигать церкви, убивать верующих, срывать кресты с груди, все равно молиться и всегда помнить их с барином.

На том и разошлись. Дальнейшая судьба барыни и барина осталась неизвестной. Мои же предки вместе с другими смельчаками – тремя десятками семей – отправились в путь. Шли месяцами, по дороге хоронили взрослых и детей, оставляли обессилевших коней, голодали и, конечно, молились. Так и проложили путь из Калужской губернии в степную часть Алтайского края.

Местом будущей деревни выбрали пустырь, поближе к реке. Через два поколения мы с Колькой резвились и стирали с мамой одежду в той речной воде, а еще помогали деду таскать ее ведрами, чтобы полить яблони и огород.

Прабабка сохранила икону. По наследству она перешла к бабулечке. С тех пор икона стала главным украшением хаты и центром воспоминаний и благодарностей барыне и барину.

Эту историю часто и всегда очень бережно, выверяя каждое слово, пересказывала нам бабулечка. И я с детства знала, что моя обязанность – сохранить эту икону и передать дальше. Но этого не произошло…

А почему – совсем другая история, о которой вы скоро узнаете.