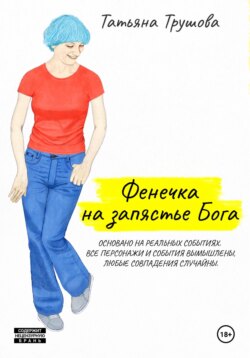

Читать книгу Фенечка на запястье Бога - - Страница 7

Глава шестая

ОглавлениеС четырнадцати лет я мечтала о работе. Мне в голову приходили разные профессии. Сначала я хотела стать невропатологом – тётенькой в белом халате с длинной белокурой косой. На шее у меня будет висеть стетоскоп, а в руках буду держать медицинский молоточек. Мой муж будет дальнобойщиком с золотыми зубами, в импортных джинсах. И будет у нас дочь Даша.

Потом мне объяснили, что инвалидов не берут в медицинские институты. К тому же ближайший медвуз находился в Барнауле. А я прекрасно понимала, что мне «светит» обучение только в родном городе.

Затем я стала грезить о карьере водителя трамвая. Мне казалось, что трамвай не может сойти с рельсов и поэтому я смогу совершенно уверенно возить пассажиров. Я стала готовиться и запоминать названия остановок. Мне казалось это очень важным, будто бы знание маршрута – это уже гарантия поступления в ПТУ.

Я была благовоспитанной барышней, не материлась, читала поэтов и вела себя как героиня романтических фильмов. Но когда речь шла о заработке – была готова на всё. Однажды я увидела, как трамвай сломался и вагоновожатая в красном грязном жилете с ломом в руках, на которые были надеты не менее грязно-замызганные рукавицы, сама, с-а-м-а начала чинить трамвай – ковырять под железным брюхом этого кита-чудовища. Я испугалась. Моё богатое воображение шептало: «Трамвай, как кит, может поглотить всех пассажиров и не выпустить из своего железного чрева. Он может взорваться или пойти под откос».

С тех пор я, любившая трамвай и его мерное дребезжание надёжности на рельсах, вдруг как-то быстро к нему охладела и поняла, что водительницей китов-чудовищ я быть не хочу совершенно. Категорически.

Следующим этапом поиска места в пищевой цепочке, которое я решила занять, была продавщица в киоске. Собственно, меня привлекала не столько сама профессия, сколько культурное наполнение пресловутых киосков. Несколько из них стояли возле нашей пятиэтажки, и разглядывать их витрины было моим главным развлечением. Самыми ценным артефактами были шоколадные батончики и магнитофонные кассеты. На их покупку я тратила свои карманные, настуканные на машинке денежки. Особенно бесценными я считала кассетные сборники-солянки, где была записана поп-музыка 90-х годов.

Конечно, ни о каком роке я тогда и не слышала, но не сказала бы, что отсутствие «продвинутой» музыки доставляло мне массу душевных страданий и делало мой мир блёклым. Ничего такого я не чувствовала – некультурная девочка из провинции. Я приходила домой, вставляла кассету в магнитофон и наматывала круги по комнате под «Любе» или «Иванушек» и чувствовала себя абсолютно счастливой.

Вот такая мешанина процветала тогда в моей голове: мечты о работе + серебряный век + русская попса + желание иметь кровать с бархатным покрывалом.

Решение о профессии пришло неожиданно от моей подруги из библиотеки – именно она поселила в моей голове вирус, он назывался «библиотекарша».

Елена Сергеевна сказала, что хорошо бы мне поступить в ПТУ на «библиотекарское дело». Тогда, проучившись два года, я смогу работать в детской библиотеке рядом с домом. Конечно, не в читальном зале, где нужно постоянно выписывать книги, а писать быстро я не могла. Но в библиотеке три штатных единицы, и работы много: нужно ремонтировать книги, искать должников, проверять фонды, оформлять читальный зал и выполнять другие магические действия. Тогда, до перестройки, всё казалось таким незыблемым, словно вся огромная сеть библиотек, кинотеатров, санаториев – всё-всё будет всегда-всегда.

План Елены Сергеевны казался рассудительным и исполнимым, но…

– Елена Сергеевна, так библиотечное ПТУ же в Барнауле, – печально констатировала я. – Там я учиться не смогу.

– Так поступай на филфак в пединститут. Учиться придётся дольше, но ты же любишь читать, а с высшим образованием тебя возьмут в любую библиотеку, – резонно заметила Елена Сергеевна.

Перспектива получения не только образования, но и трудоустройства стала греть мою душу.

После выпускного класса мне домой принесли аттестат. Мама устроила чаепитие, на которое мы пригласили учителей. Все желали мне здоровья, успехов и дарили книги.

Помню, что накануне выпускного мама мне предложила поступить на курсы бухгалтеров, но я была категорически не согласна. Я чётко знала, что мне нужно стать «библиотекаршей» – начитанной, умеющей заполнять формуляры и вести картотеку таинственной девой, владеющей искусством бесшумного перемещения между стеллажами и мгновенного обнаружения любой книжной единицы.

Я заявила маме, что решила поступать в наш Бийский пединститут на филфак, потому что это образование может открыть мне двери к работе в библиотеке. А ещё я поняла, что хочу узнать, как устроена литература, – для своих эгоистических поэтических целей. Поступление в вуз было первым моим самостоятельным и важным решением, и с тех пор я все время стремилась делать всё сама, дабы избежать даже лёгких намёков на упрёки «мы тебя кормили, мы тебя поили». Для меня такие намёки были очень болезненны.

И тут судьба улыбнулась мне, а потом я улыбнулась судьбе и мы обе сделали книксен.

Зависать в библиотеках бывает полезно, возможно, они – порталы в другие миры, через которые можно попадать в свои мечты и заветные желания.

Именно там перед поступлением я нашла статью в газете «Аргументы и факты». Газета нахальным образом утверждала, что существует закон, по которому инвалиды первой группы могут поступать в вуз вне конкурса. Я сопоставила себя: инвалид; сопоставила филфак: вуз; сопоставила факт: вне конкурса, и совершила «великое открытие» – я могу гарантированно поступить! И тут я впервые с «восторгом» подумала: «Как хорошо быть инвалидом!».

Я потащила маму подавать заявление о поступлении. Пединститут находился в двух остановках от нашего дома, мы шли по скверу, я объясняла маме, что уже практически поступила, а она не понимала почему, – в льготы на поступление для инвалидов она тогда упрямо не верила.

Вот и приёмная комиссия. Я заполняю заявление – публика в шоке, хотя старательно этого не показывает. Кульминация разворачивается в тот момент, когда я к положенному списку документов прикладываю бесценную газету с выдержкой из закона.

Начинается, конечно, переполох, все куда-то стали выходить и заходить, потом пришёл проректор и сказал, что да, что «вне конкурса», что проходной балл значения не имеет. Проректора звали Осип Давыдович. Кто б знал, что я ему буду звонить ровно через неделю!

Мама не была потрясена, ведь я ещё не поступила, а её мозг работал по принципу «пока не увижу – не поверю». Мы с ней списали расписание вступительных экзаменов и пошли домой. И тут она сказала:

– А кто тебя будет водить на занятия? Ты же поступаешь на очное отделение. Я работаю, Лена работает, отец – чудовище. Как ты будешь учиться?

Я призадумалась. Позвонила в приёмную комиссию, где мне объяснили, что заочное отделение на филфаке существует, но приём на него окончился за месяц до того, как мне выдали аттестат о среднем образовании.

– А вы приходите на следующий год, – беспечно посоветовала девушка из приёмной комиссии.

Я призадумалась. Терять год я не хотела.

И стала звонить Осипу Давыдовичу напрямую в кабинет. Меня неделю не соединяли. Наконец…

– Здравствуйте, Осип Давыдович. Меня зовут Таня Трушова, я к вам на филфак поступаю…

– Да, я помню.

– Вы понимаете, я поступаю на очное отделение, а мне надо на заочное, потому что я не смогу каждый день ходить на лекции – меня некому водить…

– Ну так приходите через год.

– Да, но так год не буду учиться – я всю школьную программу забуду! А вы не можете меня после поступления перевести на заочное отделение? Например, по причине болезни. У меня есть справка ВТК.

Инвалиды жестоки и безжалостны. Они всегда-превсегда хотят пролезть без очереди и ущемляют права здоровых людей. Особенно я.

– Могу, могу… Таня, а зачем вы вообще поступаете?

– Ну, я хочу учиться, а потом работать в библиотеке.

– Ну добро. Я вам помогу.

Осип Давыдович оказался классным дядькой.

На вступительное сочинение мы с мамой опоздали на час, но меня всё равно запустили. Я писала Гоголя. Не важно, что пишешь из Гоголя – ключевые слова: «гипербола, разоблачение, сатира». Я писала как под копирку: «ярко изображает чиновничий мир», «первым смог описать в литературе такое явление, как…» … Шаблоны, шаблоны, шаблоны. В школе за сочинение у меня всегда было «пять»/«четыре». Злобное «четыре» – за орфографию, пунктуацию и стилистику.

Вступительное я написала на «четыре»; на сочинении «убило» больше половины абитуриентов, и проходной балл снизился до двенадцати.

Устную литературу я «откатала» блестяще, без единой запинки. Я просто вытянула билет и начала вещать. Вещать про литературу я могла долго и упорно. На моём лице большими сверкающими буквами было написано: «я знаю всё и даже больше». Поэтому приёмная комиссия не выдержала и семи минут. Она послушно закивала, убаюканная мной, и нацарапала «отл.».

Я к маме в коридор. На свою беду, по тому же самому коридору шёл Осип Давыдович. Окрылённая и обнаглевшая, я протянула ему зачётную ведомость и выпалила:

– Вот, смотрите, Осип Давыдович, у меня уже девять баллов. Даже если я Историю Отечества сдам на «три», то уже прохожу по баллам. Может, я не буду её сдавать? Это же всё равно не профильный предмет!

Осип Давыдович взял у меня вступительную ведомость, улыбнулся и сказал:

– Хорошо, я сам тебе «три» поставлю.

– Спасибо большое!

Так я поступила на филфак.

А потом оказалось, что там ещё нужно учиться…

Посреди всей этой «вступительной карусели» я пропустила установочную сессию для заочников, где педагоги рассказывали, как готовиться к сдаче экзаменов зимой.

В деканате меня быстро утешили, выдав список литературы, зачётку и справку для зачисления в библиотеку пединститута, бодро напутствовав:

– Ты иди читай пока…

Собственно, так мы с мамой и поступили. В библиотеке нам выдали какое-то несметное количество учебных пособий, словно мне предстояло не прочесть их, а готовиться к зачёту по перетаскиванию тяжестей. Филфак! И я начала читать, попутно делая конспекты. Конспекты ужасно раздражали, потому что тетрадей в клеточку не было в продаже, а тетради в линию меня доводили до исступления – я ещё на стадии прописей первого класса могла вписывать буквы только в клетки. На листах в линию они валились набок, становились то худыми, то слишком толстыми. А мне так хотелось аккуратных конспектов! Почему я не делала конспекты на пишущей машинке, не помню: может, ленты не было или бумаги. Ведь я поступила учиться в «прекрасно-счастливом» 1990 году, в эпоху пустых полок и продуктов по талонам. Словом, я пыталась больше запомнить наизусть. Благо память тогда была моим несомненным достоинством.

Из первого семестра чётко помню, что дико бесила античная литература: все эти «о боги! Агамемнон умер!» – и так по сорок раз, и плюс хор. Там у них всё время все дохли, хотя рядом разгуливали боги, но они сомневались: «оживить – не оживить». Все со всеми спали, ели детей и воевали, а если становилось скучно, могли свалить в отпуск лет на двадцать пообщаться с циклопами.

В целом учиться было весело.

Потом пришла зима, и мы с мамой отправились на «филфак-кудыкины горы» узнавать про экзамены. Туда надо было ехать тупо через весь город на тупом автобусе, расписание которого не поддавалось вразумительному описанию и никто его не придерживался. Этот подарок судьбы случился потому, что приёмная комиссия и ректорат находились в новом здании возле моего дома, а филфак – на «кудыкиной горе», на другом конце города.

Мы приехали. И обнаружилось… что первый зачёт у меня по истории КПСС.

Вежливая тётенька в деканате предложила нам с мамой пройти к определённой аудитории, откуда должен был явиться повелитель истории КПСС. Мы стали прилежно ждать, и он явился.

Преподаватель всем своим обликом напоминал сморчок. Меня передёрнуло. Сморчок сказал:

– Вот вам пособие к зачёту, почитайте его, а потом мы с вами побеседуем.

Он протянул мне стального цвета книжку, на которой позолоченными буквами было написано «Краткий курс истории КПСС». «Краткий курс» явно страдал ожирением. Я подумала: а как же тогда выглядит «Полный курс»?

– Спасибо, – сказала я Сморчку, а сама подумала: «О боги! Агамемнон умер!»

На самом деле я подумала: «нахуй, нахуй». Просто тогда я не материлась и была приличной девочкой… да я бы просто свихнулась, если бы попыталась сдать этот «зачёт»!

Словом, желание учиться оставило меня. Некоторое время я занималась блаженным ничегонеделанием. В пединституте решила не учиться. Совсем.

Моя сестра Леночка после школы не знала, куда пойти учиться. Пединститут, политехнический, курсы поваров – всё в равной степени раздражало её, как раздражали непрестижные наряды, отсутствие мехов и золотых украшений. В старших классах Леночка устроилась на работу к маме мыть полы, на заработанные деньги она покупала желанные «магические вещи».

Ещё когда мне было лет девять, мама уволилась из бийского аэропорта и нашла другую работу. Возле бабушкиной пятиэтажки выстроили новый современный кинотеатр «Алтай», туда набирали кассиров, и мама устроилась на новое место, которое было ближе не только к дому бабушки, но и к нашему. К тому же там кассиры работали по шесть часов, а не по двенадцать, как в аэропорту. Такой график позволял маме встречать моих школьных учителей, но денег она получала меньше.

Вскоре мама научилась инкассировать, то есть собирать и сверять денежную выручку с касс, которая накопилась за день, и сдавать её бравым ребятам с автоматами и зелёным банковским мешком. За инкассацию мама получала прибавку к зарплате, но ей приходилось задерживаться на работе.

В кинотеатр мама стала частенько брать меня, чтобы я посмотрела новый фильм. Я обожала кинотеатр и смотрела всё подряд, а мамины сослуживицы всегда угощали меня мороженым в вафельном стаканчике и прохладным соком.

Начальница кассиров Эльвира Семёновна, увидев, что у мамы больной ребёнок, предложила ей ещё мыть кассовый зал после продажи билетов на последний сеанс. Мама согласилась – она всегда бралась за любую работу.

Итак, в старших классах Леночка стала помогать маме мыть полы в кассовом зале. Они с мамой договорились, что на эти деньги сестре будут покупать наряды и другие женские артефакты. А потом они ещё устроились дворниками при «Алтае».

Внезапно школа окончилась и большой сияющий мир распахнул свои объятия перед Леночкой. Жестокая реальность получать образование открылась моей сестре. Она хотела поехать в Новосибирский художественный институт, но мама не могла высылать ей деньги для сносного проживания в чужом городе.

– Я не смогу помочь тебе: Таня больная, я одна работаю. Проси отца.

Если бы сестра попросила, отец бы ей помог. Конечно, он был чудовищем-эгоистом, его мало что волновало в этом прекрасном сверкающем мире. Но Леночку он любил, это чувствовалось, и шансы на то, что отец помогал бы сестре учиться, не вызывали сомнений.

Я думаю, она просто испугалась трудностей и прикрылась мною как щитом:

– Кто тебе будет помогать с Таней? Как вы справитесь без меня?

Поэтому Леночка поступила в медицинское училище, которое ненавидела всей душой. К тому моменту, как я поступила и бросила пединститут, сестра уже стала фельдшером и устроилась работать в детскую поликлинику: она сидела на приёме с врачом, а потом ещё ходила «по участку». Участок ей достался в частном секторе – с собаками, цыганами и иными ужасами, о которых знают только участковые фельдшеры. Обувь на ней горела, работа ей не нравилась, а душа её хотела замуж.

Была у моей сестры подружка Нелли. Как-то раз подходит ко мне Леночка и говорит:

– Подруга приглашает меня в гости, хочет познакомить с парнем. Его зовут Костик, только он старше меня на двенадцать лет. У него была жена, но он с ней развёлся, правда, у них есть сын, но он уже большой. А ещё он сидел в тюрьме. Что мне делать?

Сестра выстрелила в меня скороговоркой. Взгляд был панический. Я её понимала: ей было двадцать лет, а она ещё ни разу не была на свидании.

– Иди, познакомься. Тебе же хуже не будет. Может, он нормальный, тогда сходишь с ним куда-нибудь ещё, – благословила я.

У нас с сестрой были маленькие женские секретики от мамы.

И Леночка пошла к Нелли «на день рождения», и не пришла ночевать домой. Не пришла и не пришла, но потом она оказалась немножко беременна, и ей пришлось открыть маме шокирующую правду о «Костике-отце-будущего-ребёнка-который-сидел-и-почти-старик». Мама, конечно, была в «восторге», она стыдила Костика, который соблазнил невинную девочку, и вела долгие разговоры с сестрой на тему «аборт – не аборт». После недолгих кровопролитных стычек сестра заявила:

– Я люблю Костика, и мы решили пожениться. «Аминь», – сказала мама, и Леночке устроили достойную пьяную свадьбу, традиционно трёхдневную, со сбором всех родственников. Гулянья проходили в нашей квартире и оставили у меня ощущение разгрома и тихого ужаса.

Никогда, никакой свадьбы… лучше застрелиться…

Леночка переехала жить к любимому мужу, который проживал в двушке со своей мамой. Поначалу всё казалось прежним: работа сестры находилась рядом с нашим домом, и она каждый день заходила на обед, а когда Костик работал «в день» на ТЭЦ, то оставалась до вечера – ей явно не нравилась свекровь. А потом Леночка вполне логично ушла в декрет, и мы стали реже видеться. Было непривычно – я скучала по сестре.

Внезапно моё «никакой свадьбы» переросло в намерение посвататься к Олегу Кузовлеву. Нервный поэт из литобъединения «Парус» продолжал упорно ходить ко мне в гости. Он был старше меня на десять лет. Кузовлев был умным и мягким. Общались мы с ним легко и свободно. При этом друг казался совершенно не приспособленным к жизни, Нас объединяла бедность – он не работал, меня работать никуда не брали из-за инвалидности. Ещё Олег хотел съехать от родителей, но не знал, куда и как. В тот момент у меня тоже возникло непреодолимое желание уехать от пьющего отца.

Собственно, именно этот факт и поселил во мне дикую идею: мы с Олегом могли бы пожениться, и тогда мои родители разменяли бы наши хоромы на двух- и однокомнатную квартиры. Мама осталась бы с отцом, а мы с Олегом стали бы жить отдельно от родителей, как брат и сестра, и нас бы никто не доставал. Я бы перестала слышать оскорбления отца и постоянные замечания мамы.

Мысль была дикой, но мне она казалась реальной и воплотимой. Я изложила свой план подруге-поэтессе Козловой. Та сказала:

– Думаю, это сработает. Надо сказать об этом Олегу.

И я стала ждать, когда придёт Олег. Мы почему-то решили, что не стоит его сватать дома, – пусть лучше отведёт меня к Козловой. Наверно, в глубине души я боялась, что мама может войти в мой «кабинет» в неподходящий момент и всё испортит. Ещё я уповала на деликатность подруги, которая сумеет правильно «донести мысль». Не знаю, кто был безумнее тогда: она – взрослая женщина или я – упрямое и бесстрашное существо, которое, действительно, ничего не понимало в жизни.

Одним словом, когда день сватовства наступил, я уже мысленно поделила всю родительскую мебель. В своих мечтах я даже представляла, что мы будем жить в квартире бабушки Дуси, хотя эта недвижимость уже отошла к одной из моих бойких двоюродных сестёр.

Олег пришёл, и мы отправились к Козловой. Я до сих пор не понимаю, зачем он пошёл в эти «странные гости». Мы ехали в трамвае, он улыбался и разговаривал со мною, не только не стесняясь моей инвалидности, но словно не замечая бесцеремонно разглядывающих меня пассажиров. Мы могли бы и дальше просто дружить с ним долго и упорно, но ….

У Козловой мы пьём чай и ведём светскую беседу. Мне, конечно, страшно, но я не привыкла отступать. Поэтому, когда моя подруга заговорщицки уходит на кухню, я излагаю Олегу свой блестящий план. Он несколько минут молчит, а потом тихо отвечает:

– Не думаю, что у нас получится.

Мне показалось, что меня ударили мешком по голове. Я почувствовала дрожь и вышла на кухню.

Сообщила подруге, что наш великий план побега «из курятника» успешно провалился. Мы втроём ещё посидели, попили чаю, и Олег повел меня провожать. На остановке он спросил, почему я решила посватать его у Козловой дома.

– Она – моя лучшая подруга, и мне нужна была поддержка.

Больше Олег не появился на моём горизонте. Так я в первый раз не вышла замуж.

Историю со своим неудачным замужеством я переживала неделю, много плакала и ходила по стенам и потолкам, а потом продолжила писать стихи и зависать в библиотеке.

Помню, как однажды увидела там огромный фолиант «История мирового изобразительного искусства» – огромную книгу с бомбическими иллюстрациями. Меня потянуло рисовать. Поскольку понятие перспективы и мои умственные способности никак не пересекались, то я рисовала акварельные абстрактные пятна.

Что-то в них определённо было, потому что Козлова показала мои «шедевры» одной своей знакомой – Наталье. Это дама была предпринимательницей или мошенницей. Терминология значения не имела. Одним словом, как-то вечером мы втроём – я, мама и Козлова – получили приглашение к богатой даме на званый ужин.

Собственно, наверное, Наталье очень хотелось продемонстрировать свою дорогую обстановку, молодого мужа и жилет из чернобурки. Тогда люди ходили друг к другу в гости легко и непринуждённо.

Мы полюбовались и мужем, и жилетом, и откланялись. Впрочем, Наталья заявила, что ей нравятся мои рисунки. Особенно долго она смотрела на акварель «Влюблённая пара», и я нервно гадала, нравится ей или нет. Наконец Наталья заявила, что скоро откроет в Бийске выставку и будет продавать предметы искусства, в том числе и мои «шедевры».

Немного спустя подруга передала от Натальи подарок – китайские краски. В них оказалось больше оттенков чем в постсоветских наборах акварели и цвета были более яркие. Я с энтузиазмом бросилась рисовать. У меня будет выставка!

Внезапно. Ох уж это моё «внезапно»…

Внезапно пришла Козлова и слила важную информацию в неокрепшие уши несчастной и нервной меня.

Если ты знаешь чьи-то секреты, молчи. Лучше хранить тайны и не открывать ящики, но подруга не умела этого делать.

Оказалось, что прелестная Наталья разъезжала по городам развалившегося СССР и объявляла конкурсы прикладного и изобразительного искусства. Доверчивые граждане отдавали ей свои бесценные творения, а она собирала их в котомку. После чего Наталья объявляла победителя, вручала ему почётную грамоту и условно-денежный приз и благополучно ехала в следующий город, где снова объявляла конкурс, параллельно продавая конкурсные работы, полученные на предыдущих гастролях. Так она обрела несметные сокровища Тадж-Махала и где-то подцепила молодого помощника-мужа.

Я до сих пор не поняла зачем. Зачем всё это Козлова рассказала мне и почему она не умела хранить секреты. Она думала, что я – «зайка», сижу, никуда не хожу, ничего не понимаю? Всё имеет свою цену, и заблуждения тоже.

Я нервная, тёмная и накрученная неудачным сватовством, которое мне сулило отдельное проживание, красивую мебель и «сбычу-всех-провинциальных-мечт». Я была хищницей, которая поймала антилопу, и в последний момент её у меня вырвали из зубов. Конечно, увидев вблизи красивую Наташину антилопу, я захотела такую же. И не придумала ничего умнее, чем шантажировать прелестную Наташу.

И я ей позвонила домой:

– Я всё знаю про ваши махинации с конкурсами.

– И что же ты знаешь?

– Что вы продаёте конкурсные работы. Если вы со мною не поделитесь, я напишу в газету. В «Комсомольскую правду». – Мне казалось, что я говорю как героиня фильмов Тарантино.

– Что ты хочешь?

– Я хочу двадцать тысяч.

– У меня нет таких денег. И ничего ты не получишь.

Наталья положила трубку.

Я включила телевизор, мои мечты разбились.

…я навсегда останусь бедной… навсегда…

Но Наталья перезвонила и сказала, что даст денег и чтобы я приезжала. Дома был только отец.

– Папа, отвези меня на «табачку», мне надо по делу.

И он согласился. И я взяла пакет для денег. И мы поехали на автобусе.

Дома Наталья спросила, откуда я знаю про конкурсы.

– Знаю. – Я не стала сливать информатора. – Давайте деньги, или я пойду. Мне некогда.

И тут из соседней комнаты появились и Козлова, и корреспонденты «Комсомольской правды», и муж-помощник. Все они смотрели на меня. И подруга тоже. Смотрела и молчала.

И я испытала стыд. Не оттого, что меня обманули, не оттого, что они смотрели на меня с презрением. Мне было стыдно, что я совершила дурной поступок. И мне было больно, что моя близкая подруга не заступилась за меня. Она просто смотрела, словно видела меня впервые.

Наталья что-то говорила мне, что она меценат, а я подлая и гадкая. И корреспонденты «Комсомольской правды» тоже что-то говорили.

В конце концов, когда это безумие закончилось, я спросила:

– Вы меня арестуете? Или я могу уйти?

Меня отпустили.

Отец ждал на лестничной площадке. Я ему ничего не сказала, но когда мы вышли во двор, я разрыдалась, а он начал меня успокаивать.

Но это был ещё не финал.

Позже тем же вечером пришла Козлова. Она рассказала, что во время моего «террористического акта» она была у Натальи, и журналисты там были. А пришла подруга, потому что госпожа меценат попросила её забрать у меня китайские акварельные краски. При этом презрение Козловой не знало границ. С тех пор я её тоже больше никогда не видела.

Думаю, в мире есть такое особое гетто, и оно называется «Бывшие друзья Трушовой». Великая комбинаторша… У каждого есть такое гетто.

Я потеряла подругу и не знала, как жить дальше, не знала, как писать стихи дальше. До инцидентов со сватовством и шантажом меня навещали и Олег, и Козлова, и другие персонажи из литобъединения. А теперь я, уже подсаженная на иглу творчества и восхищения, ходила кругами по квартире в ломке и нелюбви к себе. Всё пропало, всё пропало! Я себя не просто не любила – ненавидела. Это была не депрессия. Просто я не знала, что делать дальше, а жить без цели не умела.

Однажды в поисках моих новых стихов мне позвонили из «Бийского рабочего». Я что-то небрежно собрала, сунула в конверт и отнесла на почту.

Стихи напечатали. И неожиданно наша соседка со второго этажа Татьяна Леонидовна зашла к нам «за солью» (все же бесконечно ходят друг к другу за солью) и сказала:

– А ты у нас, оказывается, стишки пописываешь! Приходи кофейку попить…

«Стишки пописываешь» мне жутко не понравилось, но до этого момента я ни разу не пила кофе, и меня не так уж часто звали в гости.

Татьяна Леонидовна была детским невропатологом, а её муж – анестезиологом.

Супружеская пара бездетных врачей. Муж часто дежурил и часто ездил к отцу в деревню. Татьяне Леонидовне часто было скучно. Она любила читать хорошую литературу, попивать кофеёк с конфетами, которые ей дарили благодарные пациенты, шмотничать и сплетничать. Мы подружились, потому что поболтать со мною было интересно. Мы могли говорить обо всём на свете, и я знала, что она не сольёт меня маме, и я не солью её никому. А ещё у Татьяны Леонидовны был видеомагнитофон. Она покупала фильмы или брала на обмен. Так что часто наши посиделки перерастали в посмотрелки.

Отец к тому времени перешёл все сплошные черты, и часто с ним невозможно было находиться в квартире. Поэтому я убегала к Татьяне Леонидовне, чтобы «подышать». У неё я была счастлива. Много ли надо нищей девочке с ДЦП…

Публикация в газете познакомила меня ещё с одним персонажем. Однажды в нашу дверь позвонили, за ней стояли два парня с камерой. Одного из них звали «журналист Женя Осколков», а другого – «безымянный оператор».

Осколков учился в Барнауле в АЛТГу на факультете журналистики. Сам он был бийчанин, и, конечно, ему нужен был сюжет для практики. Какой же может быть сюжет в провинции круче меня: инвалид, который пишет стихи, да ещё и разговаривает!

И Бийск узнал меня. И сделалась Таня Трушова звездой. И увидел Бог (о котором я толком ещё не знала), что это хорошо весьма.

С Осколковым мы подружились. Я общительная – это мой второй смертный грех. Женя мне приносил продвинутые «барнаульские книги» – Бродского, Довлатова, Набокова.

Он жил с мамой и восемью кошками. Часто приходил. Мы разговаривали, и я влюбилась. Трудно не воспылать страстью к ровеснику, который читает умные книжки и умеет смешить. Я снова начала писать стихи. Про любоff.

Пока мать с сестрой не решили изменить мою жизнь.

Мама вышла на пенсию в пятьдесят лет. Тогда приняли указ: родители детей-инвалидов имеют право выходить на пенсию раньше. Кинотеатр «Алтай» – мамину работу – начали растаскивать на куски, организовывать видеосалоны, киоски. Прежний трудовой коллектив был новым хозяевам как кость в горле, и маму уволили как почётную пенсионерку.

Поэтому мама заявила:

– Ты должна возобновить учёбу в пединституте. Теперь у меня есть время – будем ходить туда.

Сестра всецело поддержала идею матери.

Прошёл год, как я бросила пединститут, и мне ярко помнилось, насколько сложно туда добираться. Я вспомнила «сморчка», историю КПСС, пригорюнилась и пошла в библиотеку.

Там знакомая библиотекарша, выслушав моё горе-печаль, сказала:

– А ты напиши заявление сдавать экзамены экстерном.

Конечно, когда я узнала о таком новом явлении, как «экстернат», я несказанно обрадовалась. Более «мудрого совета» мне никто не дал. Но мне казалось, если кто-то сказал бы мне, не стоит торопиться. Не надо учиться экстерном. Лучше просто восстановиться на очное отделение. Твоя мама всё равно на пенсии. Зачем же ты лишаешь себя лекций преподавателей, может быть, друзей-однокурсников, интересной вдумчивой учёбы, стипендии? Зачем ты бежишь впереди паровоза?

Тогда я всего этого не понимала, и даже если мне бы дали такой совет, вряд ли бы я услышала сию мудрость. Я была слишком своевольна и упряма; с годами, конечно, я стала более рассудительной, но вряд ли менее своевольной.

Так или иначе, я пошла к маме и заявила:

– Хорошо, я окончу пединститут, но по-моему! Экстерном!

И мы пошли в деканат, и я написала заявление, и мне выдали новую зачётку и пять ведомостей на пять лет.

В перечне сдаваемых предметов уже не значилась история КПСС. Был 1992 год. Я вздохнула и начала готовиться к первому экзамену – по истории русской литературы XVIII века.

Потом мы с мамой поехали на филфак. Он находился в частном секторе, в деревянном двухэтажном здании бывшего ДК «Октябрь». Экзамен принимала декан кафедры русской литературы. Она сказала:

– Сейчас у меня начнётся пара, и я вас приму. Подождите в коридоре.

Мы стояли напротив аудитории, мне было страшно. Немного. Через несколько минут декан открыла дверь:

– Заходите.

Я вошла в аудиторию. За партами сидели студенты и усердно писали неведомые мне вещи. Парта возле стола декана была свободна – за неё меня и усадили. Декан взяла мою ведомость и зачётку и… поставила мне «три».

– Вы свободны.

От неожиданности я потеряла дар речи, но декан не дала мне опомниться и под ручку проводила из аудитории. В коридоре стояла мама. Я показала ей «удв.» и расплакалась.

– Не плачь. Ты что, не смогла ответить?

– Нет… она даже ничего не спросила, – давясь словами и обидой, проговорила я. – просто поставила «три», и всё.

Мама открыла дверь аудитории:

– Наталья Николаевна, можно вас на минуточку? – Декан вышла опять. – Почему вы поставили моей дочери тройку? Она всё знает! Вы ей даже не задали ни одного вопроса!

– Она хочет отвечать? – как бы в ужасе спросила декан.

– Да. Я готовилась, – шмыгая носом, я начала отстаивать право угнетённых инвалидов.

– Ну хорошо, – согласилась декан. – Пусть проходит, я её спрошу.

И я снова пошла в аудиторию и села за парту.

– Давайте поговорим о Сумарокове. Вы знаете, кто это?

Непрерывные пулемётные очереди ответов на вопросы.

– Тредиаковский?

Я перезарядила обойму и продолжила. Мой дзот декан была не в силах одолеть. Ей пришлось исправить «удв.» на «отл.». В коридоре она, извиняясь, произнесла:

– Я думала, вам просто нужен для чего-то диплом. Я и подумать не могла, что вы действительно пришли учиться!

После сдачи экзамена декану учёба пошла на лад, преподаватели стали воспринимать меня всерьёз, а во мне проснулся азарт покорить эту вершину. Поначалу мы с мамой сдавали примерно один экзамен в месяц, но внезапно я решила ускориться. Мы приезжали на филфак, я подходила к расписанию на неделю и смотрела на него, как Кутузов на военную карту. Я выискивала «окна» нужных мне преподавателей и выбирала удобный день, чтобы нанести удар – сдать экзамен и пару зачётов. Начав учиться в сентябре, уже к декабрю я поняла, что смогу в мае идти на «госы».

План был авантюрный, но я ничего не теряла. Поэтому решила попробовать. К тому же мне не терпелось получить диплом и устроиться в библиотеку. Год назад отвращение к экзамену по истории КПСС затуманило мой разум. Когда же я осталась без друзей – Олега и Козловой, – возвращение к учёбе наполнило мою жизнь смыслом. Я снова загорелась мечтой работать в храме книг, мне так захотелось получать зарплату. О, это сладкое слово – зарплата!

Внезапно в моей жизни появилась новая знакомая – Елена. Она была болезненной, бледной, немного нервной. Лена очень хотела ребёнка, но у неё не получалось. Познакомились мы с ней на «целительных» сеансах. Тогда «кашпировские-чумаки» мелкого разлива расползлись по стране и собирали в кинотеатрах страждущих, исцеляя их своим присутствием на сцене.

Естественно, мама обожала ходить по таким сеансам. На одном из них, ведя сложную дискуссию болящих всех времён и народов «помогает – не помогает», мы и познакомились с доброй, нервной Леной, которая однажды произнесла судьбоносную фразу:

– Я хочу тебя познакомить с одним интересным человеком. Мы к вам в гости придём, можно?

Так я познакомилась с Леонидом Пугачёвым.

Он был «целителем» и лечил руками. Благо по телевизору показали, как это делается. Конечно, мы свято верили, что у него «дар», который помогает. Леонид приходил к нам на дом и непосредственно в квартире устраивал свои «сеансы». Ещё он меня учил танцевать. Требовал включить музыку, брал меня за руки и делал со мною какие-то танцевальные движения. Это было весело. Я смеялась. Мои глаза горели. И он решил, что я в него влюблена, о чём и сообщил моей маме.

Пугачёв жестоко ошибался, ибо я страдала по Жене Осколкову. Тихо и безнадёжно, как я обычно это делала. Разочаровывать Пугачёва я не стала.

Мужчины в моей жизни по умолчанию считают, что мне свойственно в них влюбляться. Несусветная глупость!

Он приходил, мы танцевали, потом пили чай, я кокетничала. Однажды Пугачёв узнал, что я пишу стихи, и попросил почитать. Когда я прочла, он спросил:

– Много у тебя стихов? На книгу хватит?

– Не знаю…

– Если наберёшь на рукопись, я издам твою книгу.

Сделав сногсшибательное предложение, Пугачёв уехал распахивать другие, нетронутые его «целительством» регионы России. Я понятия не имела, как готовить рукопись, и не знала, к кому обратиться. Ответ сам нашёл меня в образе милой журналистки Хвостенко. Она предпочитала, чтобы её называли по фамилии.

Хвостенко пришла ко мне домой познакомиться. Сейчас я думаю: какое странное было время! Всем нравились мои дурные стихи, и все шли ко мне домой, словно я была «меккой». Журналистка выпускала женский альманах «Бийчанка» и хотела опубликовать обо мне заметку. Она меня и проинструктировала по поводу рукописи: что всё считают в знаках и авторских листах.

Мне немного не хватало знаков, и я за один день написала пьесу в стихах.

Потом ко мне пришла знакомая художница. Она страдала от невозможности рисовать пейзажи. Ей казалось, что с появлением цветных фотоаппаратов изображать Алтайские горы и тайгу на холсте уже неактуально.

Я предложила ей сделать иллюстрации к моей рукописи. «Книга с иллюстрациями» – это звучало безумно круто.

Через неделю художница принесла пять иллюстраций и обложку к книге. На скале стояла юная девушка, явно намереваясь сброситься вниз. Рукопись называлась «Зеркальный снег». Я бережно сложила рисунки и стихи в папочку и пошла дальше штурмовать пединститут.

Экзамены я сдавала с различной степенью эпичности. Преподаватель психологии пятнадцать минут объяснял мне, что изучить его предмет самостоятельно я не смогу. Посмотрев, как он носит себя по коридорам и аудиториям, я подумала: да, не смогу. И согласилась на «удв.» – мне было лень ему что-то доказывать.

На экзамене по старославянскому языку было страшно. Преподавательница – седая, горделивая, строгая – питалась студентами на завтрак, обед и ужин. Закрыла меня на кафедре на полтора часа. Я старательно выводила «ять» и «кси» дрожащей рукой. Старославянская дама поставила «отл.».

Где-то между битвами «Таня vs пединститут» приехал Пугачёв, потанцевал со мною, забрал заветную папочку и уехал.

Неужели у меня, двадцатилетней, выйдет реальная книга? Я стану звездой? Я раздарю её друзьям и знакомым? Торжественно отнесу в литобъединение «Парус», где у взрослых дядь и тёть нет своих книг?

Война с пединститутом двигалась к своему логическому завершению – моей победе и безоговорочной капитуляции системы образования, которая смотрела на меня и всплёскивала руками: «Зачем ей учиться, она же инвалид!» «Затем, что я не буду сидеть на диване», – смеясь и отстреливаясь, отвечала я.

Весной декан факультета русской литературы предложила мне писать дипломную работу. Тогда дипломные писали не все, а только суперстуденты. За написание филологического исследования они сдавали один госэкзамен вместо двух. Я выбрала «Лолиту» Набокова. Это было смело. Тогда. Помню, что написала за две недели и легко защитила. «Гос» по русскому я тоже сдала быстро и безболезненно. И институт был готов выдать мне «акт о безоговорочной капитуляции» – диплом.

Дипломы вручали в июне, но на вручение я не пошла.

Выходить перед строем и видеть все эти взгляды… оно мне надо?

Мне претило ковылять перед толпой выпускников и получать «корочку», стесняясь своего ДЦП. Мы с мамой пошли в секретариат и по-тихому забрали мой диплом.

Однажды я проснулась – тогда, бывало, спала часов до двенадцати, – кто-то пришёл к нам. Заливистый громкий звонок разбудил меня, но я решила сделать вид, что ещё сплю. Полежать, помечтать любила.

Услышала, как мама вошла в мою комнату и что-то положила возле подушки, погладила меня и вышла. Я открыла глаза… на кровати лежала стопка моих книг. Я была уверена в этот момент, что на меня кто-то смотрит сверху и улыбается. Побежала на кухню:

– Мама, моя книга! Моя книга!

– Поздравляю, я горжусь тобою!

Мы обнялись.

Выпускной мама мне всё-таки устроила.

Собрались все, кто мог. То ли мама, то ли сестра заказали мне поздравление на местном телевидении. Была такая замечательная передача «По вашим заявкам» – там ежедневно за несимволическую плату поздравляли именинников и другой честной народ, рассказывая, какие они замечательные. Им читали стихи и ставили песню.

Меня тоже поздравили с окончанием пединститута и изданием книги, и затем Серов спел «Я люблю тебя до слёз…» – было приятно и сюрреалистично.

Я держала в руках диплом и книгу – тонкую брошюру из пятидесяти страничек. Мои сокровища. Мои победы. Мне удалось покорить «вершину социального успеха». В двадцать лет у меня уже были диплом о высшем образовании и книга. Для Бийска – супердостижение! Но я всё ещё мечтала «быть-такой-как-все». Вместе с тем понимала, что уже «не такая» – «женщина с ДЦП» и талантом, которая хочет и дальше писать стихи и работать в библиотеке.