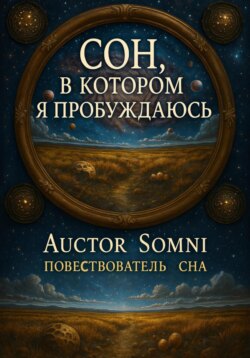

Читать книгу Сон, в котором я пробуждаюсь - - Страница 4

Глава I: О тех, кто смотрит

ОглавлениеСон, в котором я пробуждаюсь, или

108 кратких сочинений с комментариями, которые вовсе не обязательно читать.

Размышления о природе «Я» в условиях изменённого восприятия.

Где проходит граница между наблюдателем и наблюдаемым, между сном и пробуждением, между реакцией и выбором?

Эта книга – не трактат и не исповедь. Это 108 фрагментов, парадоксов, диалогов, псевдо-коанов и микросцен, в которых автор исследует природу «я» на фоне изменённого восприятия: сна, боли, тишины, усталости, вдохновения, паузы и т.д. Это размышления – но без претензии на окончательные выводы. Это текст, который можно читать с любого места и не дочитывать. Или – перечитывать одно и то же, каждый раз находя другого читателя в себе.

-–

Ex manuscriptis Bibliothecae Paradigmatum Casuisticorum*

*Переведено с языка снов и образов, приписываемого автору под именем Auctor Somni

Предуведомление переводчика

Somnium – «сон», «сновидение»; не только как физиологическое состояние, но как пространство восприятия, сотканное из образов, мыслей и чувств.

in quo – «в котором»; относительное местоимение, указывающее на внутреннее пребывание – не снаружи сна, но внутри его структуры, в самой ткани видимого.

expergiscor – «я пробуждаюсь», возвратный глагол; не просто «проснуться», но «пробудиться» изнутри, с оттенком самопроизвольности. Слово предполагает не столько физическое пробуждение, сколько акт внутреннего узнавания, выныривания из забвения.

Таким образом, Somnium in quo expergiscor – это не просто описание необычного сна. Это формула парадокса: пробуждение, происходящее внутри сна, осознание, возникающее «не после», а «во время» иллюзии. Это точка, в которой различие между сном и бодрствованием становится неочевидным, а граница между субъектом и содержанием переживания – зыбкой.

Фраза указывает на то состояние, в котором «я» осознаёт своё присутствие «до» имени, «внутри» образа, «сквозь» восприятие. Это не завершение пути, но его узловая точка – как будто сновидение само начинает просыпаться, увидев себя.

Данный текст – фрагмент более обширного труда, условно именуемого «De Identitate in Somnis». Оригинал утрачен, однако сохранился латинский пергамент XVII века, обнаруженный в Bibliotheca Paradigmatum Casuisticorum, что в Кракове, под алтарной частью разрушенного во время второй мировой войны монастыря.

Автор скрывается под символическим именем

Auctor Somni – Повествователь Сна.

Его стиль колеблется между мистическим аллегоризмом и строгой интроспекцией.

Комментарии к трактату (предположительно добавленные другим лицом – или самим автором, но в иной маске) носят философско-герменевтический характер и подписаны лишь инициалами Q.S.

Все персонажи этой книги реальны. Любые совпадения не случайны.

1.

Когда вечерняя заря уже окрасила небосвод оттенками древнего пурпура, две тени встретились на границе миров, где слова приобретают форму, а формы – теряют имена. Одна тень, словно плетёная из тонких нитей слов, при каждом движении меняла очертания и отбрасывала бледные отблески на бархатистую тьму. Вторая же была лишена словесного плетения; её очертания были призрачны, как слабый запах фиалки в утреннем тумане, и казались то ли иллюзией, то ли фрагментом чужого сна.

"Кто ты?" – спросила первая тень, слова которой, упав на землю, прорастали цепкими лозами букв и строк.

"Я тот, кто знает, как пахнет счастье", – ответила вторая тень, и её слова не проросли, а растворились в воздухе, оставив едва заметный шлейф воспоминаний.

"Но как можно понять счастье без слов?" – удивилась первая тень, её голос становился звонче, словно каждое слово было новым звеном в цепи её существования.

"Счастье нельзя назвать, как нельзя назвать ветер или вкус дождя, – мягко возразила вторая тень. "Запахи, звуки, прикосновения – они не требуют слов. Они просто есть в каждом дыхании, в каждом мимолётном ощущении"

Первая тень на миг замерла, словно бы изумлённая. Её слова, только что такие уверенные и ясные, вдруг стали рассыпаться в пространстве, как песок. Она попыталась их удержать, сложить из них вновь свою форму.

"Но без слов," – пролепетала она, уже менее уверенно, – "как ты поймёшь, что есть высшее, а что низшее? Как узнать, куда стремиться?"

Пространство наполнилось мягкой волной тишины, но она говорила яснее любых слов, как тёплый свет перед рассветом, как тихое прикосновение первых капель дождя к земле. Смысл донёсся не через звуки, а через внутреннее знание, как если бы сама тень внезапно вспомнила нечто давно забытое и родное, не нуждающееся в объяснениях.

Затем, ночь опустилась на землю, и в тишине её покрывала уже не было нужды в тенях.

Q.S., marginalia in somnis (Cod. Somn. Bibl. Noct. IV:13)

Диалог двух теней – аллегория встречи языка и доязыкового опыта;

Сопоставимо с De odoribus animae (Pseud. Alcherius), где счастье приравнивается к "несказанному аромату, идущему от полноты бытия".

см. также трактат Silentium et Imago из собрания Библиотеки Ночных Рукописей, где схожая тема развивается через фигуру "зеркала без отражения".

2.

Далеко отсюда, на вершине холма, среди звуков шелеста, стояла старая библиотека, которая будто помнила времена, когда слова были молоды и полны силы. В её стенах, пропитанных запахом древних манускриптов, оживали те же вопросы, что волновали тени у границы миров. Здесь два ветра – Северный и Южный – встретили друг друга, чтобы продолжить этот вечный разговор.

Библиотека прислушивалась к их голосам, тихо скрипя своими старыми деревянными полами, будто подтверждая, что всё, что происходило здесь, – не что иное, как отголосок древнего разговора о том, что слова могут дать, и что они могут утаить.

Между полок, полных книг, на которых осела пыль веков, одиноко сидел мужчина. Его звали Северный Ветер. Он был из тех, кто предпочитает тишину и глубокие размышления. Перед ним, на одном из старых дубовых столов, лежала книга.

В библиотеку вошёл Южный Ветер. Он был моложе, быстрее, всегда в движении и всегда в поиске. Его яркие глаза пробежались по полкам, пока он не заметил Северного Ветра.

– Что ты читаешь? – спросил Южный Ветер, склонив голову к книге.

Северный Ветер не поднял глаз от текста.

– Читаю слова, которые дали нам власть над миром, но заперли нас в тюрьму концепций, – произнёс он медленно, как будто каждое слово было обдумано и взвешено.

Южный Ветер усмехнулся.

– Ты говоришь, будто слова ограничивают нас, будто они – оковы. Но разве они не дали нам возможность познать мир глубже? Разве без них мы могли бы обсуждать такие идеи?

Северный Ветер поднял взгляд, его глаза были холодны, как сама истина.

– В том-то и дело, – сказал он. – Слова дают нам иллюзию понимания. Мы называем вещи, даём им имена, заключаем их в рамки понятий и концепций. Но за этими словами теряется то, что есть на самом деле.

Южный Ветер рассмеялся, его смех был как шум в листве.

– Слова – это инструменты, они несовершенны. Но благодаря им мы можем делиться своими мыслями, передавать знания. Разве без слов мы могли бы построить эти стены? Разве без слов можно было бы записать истории, которые хранятся на этих полках?

Северный Ветер ответил не сразу. Он закрыл книгу и посмотрел на Южного Ветра.

– Стены, построенные из слов, прочнее камня, – сказал он. – Но они же и заточают нас внутри. Как только мы начинаем думать словами, мы перестаём видеть реальность за ними. Мы начинаем верить в концепции и забываем, что они – лишь тени истинного мира.

Южный Ветер задумался, его взгляд скользил по рядам книг.

– А что, если слова – это, так же, мосты? – спросил он после паузы. – Мосты, которые помогают нам перейти через пропасть непонимания, достичь тех истин, которые были бы недоступны, если бы мы полагались только на своё восприятие?

Северный Ветер посмотрел на юношу с лёгким удивлением.

– Возможно, ты прав, – произнёс он. – Возможно, слова – это мосты, но иногда они становятся стенами, которые мы сами строим вокруг себя.

Северный Ветер открыл книгу на новой странице и задумчиво посмотрел на неё.

– В конце концов, не слова сами по себе важны, а то, что мы можем с их помощью постичь.

Южный Ветер кивнул, и, словно подтверждая это, лёгкий порыв воздуха перевернул страницу.

Marginalia in somnis – Q.S.

Важно помнить вкус воды до того, как её наливают в чашу понятий.

Последний поворот страницы:

Folia se vertunt, sicut somnium – non per voluntatem, sed ventum.

(Страницы переворачиваются, как сны – не по воле, а по ветру.)

И кто сказал, что ветер не читает?

Q.S.

(или тот, кто однажды не дочитал и так остался в тексте)

Так, на холме, где стояла библиотека, ветер продолжал рассказывать свои истории. Он знал, что как только его слова коснутся чьих-то ушей, они превратятся в новые мосты или стены, это и было частью его бесконечного пути.

3.

Вскоре, ветер, не привыкший надолго задерживаться в одном месте, покинул стены библиотеки. Его природа требовала движения, новых дорог, новых лиц.

Его слова, обычно, не были громкими, но их было невозможно не заметить. Они проникали повсюду: в трепет листвы, в скрип старого дерева.

Его шёпот спустился с холма, проскользнул по узким улочкам, где обветшалые дома с затёртыми крышами хранили собственные секреты. Он миновал рынки, насыщенные запахами и голосами.

Он играл с моими волосами, пробегал по коже легким холодком, то шепча, то внезапно умолкая, как будто выжидал. В его дыхании чувствовались ароматы: терпкость специй, сладковатый запах фруктов и слабая горечь древесного дыма, будто он вобрал в себя все тайны города, чтобы передать их дальше.

У входа в храм меня встретили шум и суета. Монахи, торговцы амулетами, гадатели, множество людей и вещей. Среди них, моё внимание привлекли клетки с птицами.

Клетки были тесными и птицы выглядели обречено. Торговец, заметив мой взгляд, предложил мне сделать благое дело. За сто бат можно было выкупить свободу для птиц. Сразу же возникло чувство, что это мой шанс сделать что-то доброе, освободить этих бедных существ.

Я заплатил деньги и, распахнув дверцу клетки, выпустил птиц на свободу. Наблюдая, как они взмывают в небо, я почувствовал внутреннее удовлетворение, что казалось ,символизировало моё собственное стремление к добру.

Вдруг я заметил, что одна из птиц не смогла взлететь. Её крыло было повреждено, и она, к сожалению, упала на землю. Я увидел, как из кустов выскочила кошка и моментально схватила её. Я был поражён, не зная, как реагировать. Моё доброе намерение обернулось трагедией. В тот момент, когда я понял, что птица погибла, не найдя свободы, которую я хотел ей подарить, меня охватило чувство глубокого смятения и вины.

Я задавался вопросом: «Как же так? Я стремился сделать добро, но в результате привёл к гибели живое существо.»

Я стоял неподвижно, не в силах отвести взгляд от места, где только что была птица. Мысли метались в голове, как волны, разбивающиеся о скалы. Может быть, эта клетка была её единственной защитой, и, стремясь освободить, я лишь привел ее к гибели? Может быть, в нашем стремлении сделать добро мы слишком часто не учитываем всех последствий? Может быть, я так и не пойму, как правильно действовать, если каждое благое намерение может привести к подобным непредсказуемым результатам?»

Я чувствовал, как что-то ломается внутри, какая-то часть представлений о мире и о себе самом.

«Неужели в поисках покоя я всегда буду встречать лишь новые противоречия? Где же тогда правда? Где этот светлый путь, о котором говорят мудрецы? Или может быть, вся жизнь – лишь танец между светом и тьмой, и ни одно действие не свободно от своего противоположного начала?»

Когда тигр убивает оленя, он делает это исключительно соответствуя инстинкту выживания, не испытывая при этом ни угрызений совести, ни других моральных переживаний.

У человека же есть способность к моральному самосознанию, рефлексии и оценке своих поступков с точки зрения нравственности. Люди могут осознавать последствия своих действий, чувствовать вину, раскаяние и стремиться к соблюдению этических норм.

Нравственный закон, как внутренний регулятор поведения, является одной из ключевых черт, отличающих человека от животных.

Однако, нравственный закон в человеке нередко сталкивается с трудностью выбора между разными этическими ценностями, и иногда эти выборы приводят к дилеммам, где любое решение может быть связано с ущербом для кого-то.

Даже такие принципы, как "не причиняй вреда" или "поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой", не всегда могут дать однозначные ответы на все нравственные вопросы.

Я стоял, погружённый в свои размышления, когда к моему плечу тихо прикоснулась рука. Обернувшись, я увидел монаха в оранжевых одеждах. Его лицо было спокойным и мудрым, глаза излучали мягкий свет. Он, кажется, видел всю сцену с птицей и уловил мои переживания.

– Твое сердце чисто, – начал монах тихим, но уверенным голосом. – Ты стремился к доброму делу, желая освободить живое существо. Но важно понимать, что в нашем мире нет действий, которые были бы полностью свободны от последствий.

Я молча кивнул, всё ещё чувствуя боль и смятение внутри.

– Будда учит нас, что всё в жизни взаимосвязано, – продолжил монах, – Мы часто видим лишь часть картины, но каждая капля дождя вызывает круги на воде. Твое намерение было добрым, и это важно.

Однако результат не всегда может быть таким, как мы ожидаем.

– Но как тогда понимать, что правильно, а что нет? – спросил я, отчаянно пытаясь найти ответы на свои внутренние вопросы.

Монах на мгновение задумался, а затем заговорил снова:

– В буддизме есть учение о карме, законе причины и следствия. Каждое действие рождает соответствующее последствие. Важно помнить, что не всегда мы можем предсказать все результаты своих поступков. Мы должны делать добро, понимая, что наши действия лишь часть большого процесса.

Но при этом мы не должны привязываться к результатам.

– Но как не чувствовать вины, когда мои действия приводят к таким последствиям? – спросил я, всё ещё терзаемый ощущением, что я допустил ошибку.

Монах улыбнулся, но его взгляд оставался серьёзным.

– Вина – это лишь проявление привязанности к результату. Ты действовал по доброму намерению, и это уже есть причина для внутреннего покоя. Понимание же того, что мы не всегда можем предвидеть последствия, помогает принять мир таким, какой он есть. Жизнь полна противоречий, и не каждое действие приводит только к добру или только к злу. Наше дело – действовать с добротой и состраданием, но отпускать контроль над тем, что выходит за пределы нашего понимания.

Я пытался осознать слова монаха, их глубину и значение для себя.

– Так где же тогда этот светлый путь? – задал я свой последний вопрос, надеясь найти хоть какую-то опору.

Монах медленно кивнул:

– Светлый путь – это путь мудрости, сострадания и непривязанности. Это осознание того, что всё в жизни двойственно, и каждый момент – это возможность учиться и расти. Путь не в том, чтобы избегать ошибок, а в том, чтобы принимать их, извлекать уроки и продолжать двигаться вперёд с чистым сердцем. Светлый путь – это путь внутри тебя, где мир и понимание рождаются от осознания непостоянства и принятия всех сторон жизни.

Он помолчал, а затем добавил:

– Жизнь – это действительно танец между светом и тьмой. Но именно в этом танце и проявляется её красота. Позволь себе быть частью этого танца, не привязываясь к результатам, и ты найдёшь свой светлый путь.

Я почувствовал, как постепенно смятение внутри меня начинает утихать, уступая место пониманию и принятию. Возможно, я не нашёл все ответы, но монах дал мне ключ к внутреннему миру и пониманию. Я поблагодарил его и, поклонившись, отошёл, обдумывая его слова.

Q.S., marginalia in somnis

в переплёте утреннего ветра, между строчкой и паузой

Некоторые клетки вырезаны из твоего желания быть хорошим.

Благие намерения – это веер, которым мы обмахиваем карму.

Иногда она кашляет в ответ.

Светлый путь – это не то, по чему ты идёшь.

Это то, что остаётся, когда ты больше не боишься ошибаться.

Когда кошка унесла птицу, ветер унес вину.

Но кто унес ветер?

Q.S.(тот, кто однажды выкупил зеркало и освободил отражение)

Жизнь продолжала свой ход.

4.

Жизнь продолжала свой ход, и я шагал вместе с ней и с ветром – тем неутомимым странником небес, что скользит свободно от самых низких оврагов до вершин самых высоких гор. Но как бы ни велико было могущество ветра, есть одна граница, которая ему неподвластна.

Дзинта появилась на свет в мире, где воздух наполнялся золотыми лучами и тёплым ветерком, а под ногами простиралась гладь, отражающая бездонное небо. Её народ жил на этой блестящей поверхности, порой задумываясь, что же скрывается под ней. Никто из них никогда не осмеливался проникнуть глубже, да и не мог бы. Эта поверхность была границей, которую Дзинта и её сородичи ощущали, но не могли преодолеть.

Каждое утро Дзинта начинала с танца, приветствуя восходящее солнце. Её лёгкие шаги касались гладкой поверхности, оставляя едва заметные круги, которые быстро исчезали. Вокруг неё всегда был свет и воздух, безграничная свобода, которая манила в бесконечность. Она любила наблюдать за своим отражением – маленьким силуэтом, парящим меж двух небес.

Среди народа Дзинты ходили легенды о мире под поверхностью, где жили таинственные существа. Их никто никогда не видел полностью, только размытые тени и огромные пасти, возникающие из ниоткуда. Старейшины рассказывали истории о том, как эти существа могут появляться, чтобы утащить в свой мир тех, кто нарушил законы или позволил себе излишнее любопытство. Дзинта слушала эти рассказы, ощущая одновременно страх и необъяснимую тягу.

Однажды, после особенно жаркого дня, когда воздух был наполнен сладким ароматом цветущих трав, Дзинта заметила необычное движение под ногами. В глубине что-то мерцало, словно далёкая звезда. Её сердце забилось быстрее, она наклонилась, чтобы получше разглядеть. Из глубины поднималась тень, она приближалась всё ближе, и вот – огромные глаза и зубастая пасть на мгновение возникли из-под поверхности. Дзинта отпрянула, но не успела отвести взгляд.

Она была ошеломлена и, одновременно, странно очарована. Дзинта не могла точно понять, что именно она ощущает— это было загадочное, непреодолимое притяжение.

Дзинта чувствовала, что это существо каким-то образом связано с её судьбой, что оно – часть кокой-то великой тайны.

Прекрасное существо исчезало так же внезапно, как появилось, оставляя за собой лишь лёгкое колебание мира..

Мир был прохладным и тихим. Здесь жил юноша по имени Фино, представитель народа, чья жизнь проходила среди причудливых растений и величественных пещер.

В этом мягком полумраке Фино быстро вырос и стал достаточно смелым, чтобы попытать силы в своей первой охоте.

Тот день был особенным. Фино затаился, замирая в ожидании подходящего момента. Сердце его забилось чаще, когда он почувствовал близость добычи. И вот, собрав всю свою силу и решимость, он сделал рывок.

Фино вырвался в яркий свет, оставив за собой всплеск, и ощутил странную легкость. На мгновение он увидел изящное существо, парящее над поверхностью. Ее крылья были словно сотканы из света, и в этот миг…

Мир вокруг растворился, оставив лишь их двоих в реальности, где исчезло всё – и суетливое движение воды, и дуновение ветра, и само время.

Дзинта, лёгкая, как солнечный лучик, замерла в этом внезапно наступившем безмолвии. Её сущность раскрылась, подобно цветку, непостижимому и неосязаемому.

Фино почти коснулся… Он был уже не просто движим первобытными инстинктами, но существом обретшим способность чувствовать. Фино казалось, что он прикасается к тайне, едва ли осязаемой, но глубоко трогательной. В его взгляде, полном трепета и удивления, появилось нечто, как будто он внезапно осознал красоту и трагичность краткого мгновения жизни. Он смотрел в её бездонные глаза, в которых отражался мир, и видел существо близкое и понятное.

Всё вокруг стало несущественным, звуки и краски исчезли, оставив только мягкий свет, что окутывал их двоих. Это была встреча, полная первозданной чистоты, как пробуждение от долгого сна, когда всё видится яснее и прекраснее.

Но вдруг, Фино ощутил, как невидимая сила тянет его обратно , и он снова оказался в своем мире, среди привычной прохлады и полумрака. Мгновение исчезло, как сон, оставив после себя лишь короткое воспоминание.

И хотя Дзинта не смогла бы объяснить себе, почему, но её сердце было охвачено непреодолимым желанием снова увидеть эти глаза, заглянуть в ту самую загадочную глубину, которую она только что узрела на краткий миг.

Когда Ивар проверял сети, его взгляд случайно упал на маленькую рыбку, которая резвилась на мелководье. Она сновала туда-сюда, словно наслаждаясь утренним солнцем.

Над поверхностью воды кружила мушка, чьи крылышки искрились на солнце, как бриллианты. Она аккуратно касалась воды, словно играла с волнами.

Ивар наблюдал за ними, затаив дыхание. Между этими маленькими созданиями происходило нечто удивительное. Они двигались в унисон, словно подчиняясь невидимому ритму, и в их движениях чувствовалась какая-то нежность и гармония.

Ивар ощутил, как его сердце наполняется светом и радостью, как будто он стал свидетелем чего-то волшебного.

Он сидел в своей лодке, наблюдая за этим мгновением, и вдруг понял, что его прежняя жизнь больше не имеет для него того смысла.

На следующий день Ивар не пошел на рыбалку. Он принял решение больше не заниматься ловлей рыбы. Вместо этого он начал записывать истории о своих наблюдениях за природой, о тех маленьких чудесах, которые он видел каждый день, но не замечал раньше. Его рассказы находили отклик у людей.

Q.S., краткая полочная запись (Cod. Somn. Bibl. Noct. V:7)

Танец над водой. Всплеск из глубины.

Они встречаются. Кто оставил круги?

5.

Анна и Виктор неспешно шли на лодке, растворяясь в безмятежной тишине вечера. Их путь был обрамлён бесконечным журчанием воды, а лёгкий ветерок наполнял воздух свежестью, которую могла предложить только деревенская природа. Лодка скользила по глади реки, словно ожившая иллюстрация к пасторальному идеалу. Анна, опустив руку в прохладную воду, задумчиво взглянула на Виктора.

– Какой удивительный контраст, правда? – произнесла она с мягкой улыбкой. – На Мальдивках время будто застыло, замерло в вечности. А здесь, в нашем поселке, жизнь кипит.

Виктор, наблюдая, как очертания домов медленно выступают из вечернего тумана, коротко кивнул:

– Ты права, – сказал он. – На острове мы словно оказались в ином мире, песчаная коса, бирюзовые волны. Там не было времени, только бесконечное «сейчас».

Анна, словно уловив в его словах ключ к собственным мыслям, погрузилась в раздумья:

– Интересно… ведь почти во всех культурах есть свои легенды о золотом веке – об утраченной гармонии, о времени, когда человек и природа были единым целым. Как будто мы изначально жили в каком-то райском состоянии, от которого нас отдалили.

Её слова прозвучали так тихо, что они могли бы остаться незамеченными, если бы не Виктор, который с нежностью сжал её руку.

– Вспомни библейскую историю о грехопадении, – мягко сказал он, – о моменте, когда человек вкусил плоды древа познания добра и зла. Это ведь не просто метафора обретения знаний, это миф о том, как мы потеряли первозданную связь с природой. Образ рая – не место. Это состояние души, в котором мы жили до того, как стали пытаться изменить мир под себя.

Анна посмотрела на него с задумчивостью, смешанной с теплотой:

– Знание дало нам не только возможность понимать добро и зло, произнесла она, – но и навлекло на нас ответственность, бесконечные моральные размышления, стремление к контролю. Кажется, мы больше не можем просто существовать – нам обязательно нужно преобразовывать окружающий мир.

Q.S., marginem scholia in librum aquae (Cod. Somn. Ex. Apocryph. IV:19)

Пока гребёшь к покою – вода шумит.

Когда отпускаешь вёсла – река несёт тебя домой.

Внутренний и внешний мир – как лицо и отражение в воде: разделены поверхностью, но связаны движением взгляда.

Лодка достигла берега, и тёплый, уютный шум поселка разлился вокруг, как будто их обнимали старые друзья. Анна с удивлением оглядела дома, давно знакомые, но сейчас почему-то выглядевшие иначе, словно окутанные лёгким ореолом новизны.

– Как здесь всё изменилось за какие-то два дня, – тихо произнесла она, почти сама себе. – Знаешь, я думала, что это спокойствие острова исчезнет, как только мы вернёмся. Но теперь я чувствую: мы можем сохранить его внутри. Это спокойствие не принадлежит месту, оно часть нас.

Её голос, как речной поток, наполнил Виктора необъяснимой радостью. Они пошли вдоль берега, а тёплый свет вечерних огней сливался с далёким отблеском их недавних приключений, оставляя в сердце чувство неизбежной гармонии между мирами – внешним и внутренним.

6.

Мир внешний, мир внутренний – этот мир словно пестрый ковер, сотканный из наших восприятий.

Ветер стихает, и старинный город в туманное утро предстаёт перед нами сквозь пелену чувств и мыслей. Фасады домов, очерченные неясным светом фонарей, кажутся то величественными соборами, то ветхими лачугами – в зависимости от угла зрения и настроения наблюдателя.

Эбигейл Твигг, девушка с пронзительными голубыми глазами и воображением, более живым, чем стайка воробьёв на ветке, любила бродить по старому саду мистера Пиквика. Каждый куст, каждый камень, каждый луч солнца, пробивающийся сквозь листву, казался ей наполненным тайнами и историями. Древний дуб с его могучими корнями и раскидистой кроной был для неё не просто деревом, а волшебным замком, где жили гномы и эльфы.

Однажды, прогуливаясь по саду, Эбигейл поделилась своими видениями с мистером Пиквиком – пожилым джентльменом с добрым сердцем и щетиной на подбородке, напоминавшей ей мох на старой стене.

– Мистер Пиквик, – начала она, сверкая глазами, – этот дуб ведь не просто дуб, правда? Я знаю, что в нём обитает целая маленькая страна!

Мистер Пиквик улыбнулся, поглаживая свою бороду.

– Дорогая Эбигейл, – сказал он, – ты видишь мир сквозь призму своего воображения, и это прекрасно. Каждый из нас видит мир по-своему. Для садовника этот дуб – источник пропитания, для плотника – ценная древесина, а для меня – просто старый знакомый.

Эбигейл задумчиво кивнула.

– Значит, мир – это как пестрый ковер, сотканный из наших восприятий? Каждый из нас видит на нём свой узор?

– Именно так, моя дорогая, – ответил мистер Пиквик. – Мир – это зеркало, отражающее наши души. Что мы в него вкладываем, то и получаем взамен.

Эбигейл задумалась. Ей понравилась эта мысль о том, что каждый из нас создаёт свой собственный мир. Ведь если это так, то мир становится бесконечно разнообразным и удивительным.

В тот вечер, лежа в своей кровати, Эбигейл смотрела на луну, светящуюся в ночном небе. Она представляла себе, что луна – это огромный глаз, наблюдающий за всеми нами. И каждый из нас видит в этом глазе что-то своё: надежду, одиночество, любовь или страх.

– Точно так же все предметы окружающего нас мира предстают в разных обличьях – в зависимости от наших ожиданий, опыта и внутреннего состояния, – размышляла Эбигейл.

– А что, если этот камин и не тёплый вовсе? Что, если туман за окном – лишь иллюзия?

– Но ощущения не лгут, – успокаивала она себя. – Я вижу туман.

– А что, если наши ощущения ошибаются? – в её голове вспыхнули воспоминания о миражах в пустыне, о которых рассказывал учитель в школе, об иллюзиях магов, которые она видела на ярмарке.

Эбигейл взглянула на камин, где дрова весело потрескивали. Она встала с кровати, протянула руку к огню, но внезапно осознала, что тепла больше не чувствует.

– Я сплю и вижу сон, который кажется реальностью, – поняла вдруг Эбигейл.

Ей снилось, что этот мир подобен огромному океану, в котором мы – лишь маленькие капли. Но эти капли, сливаясь воедино, создают неповторимый узор на поверхности. Каждый вносит свой вклад в создание общей картины мира, и каждый делает его немного другим.

Ветер за окном усилился, и туман исчез.

Q.S., Marginalia in somnis (Cod. Somn. Bibl. Noct. IV:6)

Мир, как текст,пропущенный через восприятие каждого индивида, искажённый становится бесконечным полем для интерпретаций.

Как и в случае с дубом, реальность существует не как объективная данность, но как пространство для личных проекций.

Мир – зеркало, но кто смотрит в него?

7.

Став заметно холоднее, ветер зашептал что-то тревожное, словно предвещая грядущую борьбу.

И вот уже зима раскрылась во всей своей ледяной власти.

Зима, как её видел Эмиль, была не просто временем года, а воплощением подавляющей неизбежности.

Ледяной ветер, пронизывающий до костей, был не столько физическим явлением, сколько символом вторжения хаоса в упорядоченность его мира. Этот ветер не просто дул – он проникал в самые укромные уголки существования.

Снег, покрывающий землю, представлялся Эмилю наглым захватчиком, превращающим привычный ландшафт в бесплодную пустыню. Белизна снега оскорбляла своей ложной чистотой, напоминая о стремлении природы стереть следы человека, заново навязывая ему свои правила игры. Для Эмиля каждый шаг по этому ледяному ковру был борьбой за сохранение себя в мире, который, казалось, стремился его вытеснить.

Но ничто не раздражало его так, как новогодняя суета. Здесь Эмиль сталкивался с лицемерием человеческой природы в её наиболее концентрированной форме. Очереди в магазинах напоминали ему о древних ритуалах жертвоприношения, где люди добровольно отдавали себя в жертву суровым северным божествам. Пробки на дорогах казались ему хороводами отчаяния, где каждый участник осознавал свою бессмысленность, но продолжал двигаться, как механизм, лишённый собственной воли.

Атмосфера праздника, с её мишурой и навязчивыми огоньками, была для него чем-то вроде маскарада. Люди, казалось, надевали маски счастья, скрывая под ними страх перед тем, что наступит после.

Таким образом, ненависть Эмиля к зиме, по его собственному убеждению, была не просто личной прихотью, а актом сопротивления универсальному абсурду. Для него она была воплощением той самой энтропии, которая в конечном счёте поглощает любое стремление к порядку.

Резкий сигнал смартфона, как неумолимый гонец судьбы, разорвал привычный кокон раздражения, в который Эмиль так уютно завернулся. Неохотно подняв телефон, он прочитал уведомление: «Ваш счёт пополнен: премия от работодателя».

Эмиль перечитал сообщение несколько раз, словно пытаясь убедиться, что перед ним не ошибка или чья-то нелепая шутка. Но цифры были неоспоримы. В этот момент, совершенно незаметно для самого себя, он почувствовал, как ледяные цепи его раздражения начали таять.

Снег, который был воплощением агрессивного хаоса, вдруг превращался в пушистое одеяло, ласково укрывающее землю. Это была не бесплодная пустыня, а холст, на котором природа рисовала свои замысловатые узоры. Ветер, ранее казавшийся злобным преследователем, теперь звучал как мелодия – шёпот мира, живущего своей ритмикой, своей тайной.

Его взгляд упал на праздничные огни, которые ещё недавно были символом пустого потребительства. Теперь они сияли как знаки надежды. Люди, стоявшие в очередях, больше не представлялись ему жертвами ритуала, но героями своих маленьких битв за радость. Пробки на дорогах? Разве это не хороводы терпения, где каждый участник становится частью общей истории?

Эмиль вдруг понял, что его ненависть к зиме была проекцией его собственного внутреннего недовольства. Зима, как и жизнь, не была ни доброй, ни злой – она просто существовала. Именно он наделял её качествами, исходя из своего состояния. И, получив неожиданное подтверждение своей ценности в виде премии, он увидел в зиме не врага, а спутника, который лишь требовал другого взгляда.

Снег под ногами издавал тот самый скрип, который ещё недавно вызывал у него раздражение, но теперь этот звук казался почти уютным. Эмиль шёл по улице и чувствовал, как мир раскрывается ему навстречу.

Q.S. (Quaestiones Somniorum) Cod. Somn. Bibl. Noct. VII:3 – "De frigore conversionis"

Explanatio marginalis:

Когда лед говорит, не ищи смысла – слушай, как он трещит.

Премия (numerus in lucente tabella) стала его внезапным satori – как звук хлопка одной ладони. Не потому, что деньги важны, а потому, что реальность нарушила ход его привычного толкования.

8.

Эти порывы зимнего ветра, хоть и суровы, напоминают о том, что зима – лишь часть великого круговорота жизни, за которым непременно последует весна.

Ах, как тяжело бремя безденежья, с которым сталкивается человек в безмолвной борьбе за место под солнцем. Оно, словно невидимый тюремщик, сковывает крылья мечтаний, подавляет душу и отравляет радость каждого нового дня. Подобно привидению, оно бродит по закоулкам сознания, шепчет тревожные мысли, внушает страх перед завтрашним днем.

Представьте себе человека – добродушного, трудолюбивого, но утратившего средства к существованию. Его разум охвачен непрекращающимся хороводом вопросов, словно кривое зеркало, в котором отражаются самые сокровенные страхи.

Ведь безденежье – это не только недостаток монет в кармане. Оно врезается в саму ткань человеческого существования, подтачивая уверенность в себе и разрушая веру в справедливость мира.

Каждая неудача, каждая упущенная возможность кажется подтверждением его никчемности. Но разве нет в нем силы духа, способной устоять против самого мощного ветра?

Разве не рождаются величайшие подвиги в моменты глубочайшей нужды? Да, безденежье – страшный враг, но оно же способно стать величайшим учителем. Оно учит нас ценить малое, искать радость в простом, а главное – укрепляет волю и сердце.

Так, в одну из промозглых лондонских ночей, когда дождь хлестал по окнам старого дома на Блумсбери, мистер Эдгар Хартвуд, некогда уважаемый и состоятельный человек, сидел у угасающего камина. Его костюм, когда-то сшитый лучшими портными, теперь выглядел изношенным, а ботинки давно утратили блеск. На столе перед ним стоял лишь стакан воды и лежал кусок черствого хлеба.

– Ну что ж, Эдгар, – пробормотал он себе под нос, глядя на дрожащие тени огня, – ты обманывал себя слишком долго. Вот к чему приводят праздность и легкомыслие!

Его голос звучал горько, но в нем чувствовалась и тень самоиронии. Ведь еще пять лет назад мистер Хартвуд был известен как человек не только богатый, но и беспечно расточительный. Его вечера в клубах, дорогие приемы и подарки друзьям казались нескончаемым праздником жизни. Однако его щедрость была сродни порывам ветра – быстрая, необдуманная и разрушительная.

Как-то раз в дверь его убогой комнатушки вдруг постучали.

– Кто там? – спросил Хартвуд, поднимаясь с кряхтением.

На пороге стоял человек средних лет в старом пальто, но с прямой осанкой и проницательным взглядом. Это был мистер Баркс, его бывший клерк.

– Мистер Хартвуд, я знаю, что у вас дела плохи. Простите за дерзость, но я решил навестить вас.

Эдгар нахмурился, не зная, радоваться визиту или готовиться к упрекам.

– Если вы пришли напомнить мне о долгах или насмехаться над моей глупостью, то скажу сразу: вы зря тратите время, Баркс.

– Ничуть, сэр, – ответил Баркс с мягкой улыбкой. – Я пришел предложить вам работу.

Эдгар отступил на шаг, пораженный его словами.

– Работу? Мне? Но вы ведь знаете, что я совершенно не разбираюсь в делах, – произнес он с ноткой горечи.

– Это не совсем так, мистер Хартвуд. Вы всегда обладали даром слова и умением вдохновлять людей. Когда я работал на вас, вы никогда не боялись брать на себя ответственность и всегда умели воодушевить. Теперь я управляю небольшим торговым делом и ищу партнера, который мог бы общаться с клиентами и представлять нашу компанию.

Эдгар почувствовал, как внутри него зарождается едва ощутимый огонёк.

– Но почему вы предлагаете это мне, Баркс? – спросил он, всматриваясь в лицо бывшего клерка.

– Потому что я верю, что люди могут измениться, сэр. И мне кажется, что вы заслуживаете второго шанса.

Наступила долгая пауза. Мистер Хартвуд отвернулся к камину, размышляя о словах Баркса. Он вспомнил свои прежние ошибки, высокомерный отказ слушать советы, беспечные растраты.

– Хорошо, – наконец ответил он, повернувшись. – Я не уверен, что справлюсь, но если вы верите в меня, я попробую…

Q.S. Exventus paupertatis (Cod. Noct. VIII:3, marginalia orientalis)

Когда ветер сквозняка касается камина, не каждый слышит в нём зов утраты, различает голос старого долга, имя расточённой радости и гул безмолвного «почему».

Символика ветра и холода в этом эпизоде – не просто климатическая метафора, но культурный палимпсест. Зима в западной традиции – не только сезон, но status animae, состояние души, потерявшей свою риторику, свой гламур, своё воображаемое богатство. Когда Хартвуд остаётся с огарком огня и хлебом – он не унижен, он расшифрован.

Ветер не враг. Он просто напоминает, где нет двери.

Когда ты никому не нужен – к тебе впервые могут постучать.

Ведь даже в самом промозглом ветре можно услышать отголоски перемен, обещание нового дня, где борьба уступит место радости, а страх перед будущим растворится под первыми лучами тепла.

9.

Первые лучи тепла осторожно пробивались сквозь горные пики, заливая долину мягким золотым светом. Тёплое сияние ложилось на холодные камни, превращая их в искристые осколки. В сердце Искателя разгоралось неуловимое чувство надежды – предчувствие того, что путь наконец приведёт его к заветной цели, к той самой, что манила его с самого детства.

Искатель шёл по тропе, которая вилась между каменными утёсами, словно нить судьбы.

Пещера встретила его холодным воздухом и тишиной, казавшейся абсолютной. Стены, покрытые загадочными символами, мерцали тусклым светом.

Когда он достиг сердца пещеры, перед ним открылось видение, о котором говорили легенды. Груда золота, сверкающая так ярко, что на миг глаза заслезились. Но не золото стало объектом его внимания. На самой вершине груды сокровищ лежал дракон. Его глаза, словно два уголька, смотрели прямо в душу Искателя.

– Ты пришёл, – проговорил дракон, не поднимаясь.

Искатель стиснул рукоять меча, но дракон, казалось, даже не обратил на это внимания.

– Я знал, что ты придёшь. Как знал и о тех, кто были до тебя, – продолжил он.

– Ты знал? – спросил Искатель. Его голос прозвучал глухо. – Как это возможно?

– Я стар, – ответил дракон. – Стар настолько, что ваши души для меня – открытая книга. Ты думаешь, что пришёл сюда по собственной воле. Но всю свою жизнь ты шёл именно сюда. Твоё появление здесь было неизбежным.

Искатель покачал головой.

– Нет! Это мой выбор. Я сам решил прийти сюда. Никто меня не заставлял.

Дракон улыбнулся – медленно и лениво, обнажив ряды жёлтых зубов.

– Ты думаешь, что пришёл сюда по своей воле? Хочешь, я расскажу тебе историю твоей жизни, чтобы ты понял?

Искатель нахмурился, но не опустил меч.

– Ты не знаешь меня.

– О, напротив, – возразил дракон. – Ты родился в маленькой деревне, где каждое утро начиналось с запаха хлеба, а вечера заканчивались у костра, когда старейшина рассказывал сказки. Именно там ты впервые услышал историю обо мне, о сокровищах, скрытых за горами.

– Это могло случиться с кем угодно, – бросил Искатель, сдерживая удивление.

– Но это случилось с тобой, – произнёс дракон. – Вопрос о свободе воли – один из тех философских камней преткновения, о которые спотыкаются человеческие умы тысячелетиями. Вы живёте в мире, где каждая секунда кажется результатом выбора. Однако в тени этих выборов скрывается более глубокий вопрос: а что, если сама свобода воли – всего лишь иллюзия?

Тогда ты ещё не знал, но эта история пустила корни в твоей душе. Каждый шаг, что ты сделал с тех пор, каждая книга, что ты читал, каждая тренировка с мечом – всё вело тебя ко мне. Даже тогда, когда ты решил отправиться в путь, ты думал, что это твой выбор. Но разве мог бы ты остаться дома?

Искатель опустил меч, но сохранил твёрдый взгляд.

– Может быть, ты прав. Может, я и не мог поступить иначе. Но разве это важно?

Дракон наклонил голову, словно обдумывая вопрос.

– А разве нет? Если всё предопределено, какой смысл в твоих стремлениях и мечтах?

Искатель спокойно ответил:

– Смысл в том, что я чувствую их. Даже если каждое наше решение предопределено, сам факт переживания выбора наполняет жизнь смыслом. Иллюзия свободы – не обман, а инструмент, позволяющий нам чувствовать себя героями собственной жизни.

Дракон замолчал, а затем тихо рассмеялся.

– Мудрые слова для смертного. Ты прав: чувства – это твоё сокровище, более ценное, чем золото, что ты видишь перед собой. Но скажи, Искатель, если ты так веришь в эту истину, готов ли ты принять конец своей истории?

Искатель вновь поднял меч, но в его голосе не было страха – лишь ясность и твердость:

– Я не боюсь конца. И пришёл я не за сокровищами.

Дракон глубоко вдохнул.

– Красиво сказано. Я не стану тебя убивать. Но помни: не я преграда на твоем пути, а тень, что таится внутри тебя.

Развернувшись, дракон растворился в глубине пещеры, оставив Искателя среди груды золота. Тот убрал меч, скользнул взглядом по мерцающему металлу, но не взял ничего.

– Возможно, я всё же обрёл богатство, – прошептал он.

Искатель развернулся и покинул пещеру.

Q.S. (Commentarius marginalis in Cod. Somn. Bibl. Noct. IX:17)

Non draco thesaurum custodit – sed tu ipse, in figura draconis, custodis umbram voluntatis tuae.

(Дракон хранит не сокровище – ты сам, в его облике, сторожишь тень своей воли.)

Nota:

Кто ощущает свободу – уже свободен, даже если закован.

Obscurum est:

Quis viam invenit – is eam semper habuit.

(Тот, кто нашёл путь, всегда уже им обладал.)

10.

Что привело меня сюда? Этот вопрос не давал Путнику покоя, пока он стоял у берега, прислушиваясь к редкому плеску воды, почти невидимой из-за густого тумана. Вокруг ни души.

– Вечная река человеческой жизни плавно течёт через время и пространство, обрастая объектами, которые на первый взгляд кажутся случайными, но на деле образуют сложную сеть эмоциональных и ментальных привязанностей. Человек живёт, встречает других, влюбляется, заводит собаку или кошку, у него появляются дети, вещи, идеи и мечты. Всё это превращается в якоря его внутреннего мира, создавая иллюзию стабильности и смысла.

Так примерно размышлял Путник.

– Что заставляет нас столь глубоко проникаться чувствами к тем или иным вещам или существам? Что делает идею родной, а вещь – не просто материальной, но близкой и нужной?

Он стоял у берега. Казалось, этот мир застыл – незримый и бесконечный.

– Перевозчик! – крикнул он в пустоту.

Прошло некоторое время, и из тумана медленно вынырнула лодка. Старый, согнутый возрастом перевозчик налегал на весло, двигался размеренно, будто время для него текло иначе.

– Переправа? – спросил Перевозчик, когда лодка приблизилась к берегу.

– Да, на другой берег, – кивнул Путник, обернувшись, словно что-то оставалось позади.

– Наши привязанности – это своего рода текст, который мы пишем на протяжении всей жизни. Этот текст никогда не бывает завершён, никогда не бывает окончательно понят и всегда остаётся открытым для интерпретации. Мы окружены знаками, символами, предметами и людьми, словно словами в огромной книге. И всякий раз, когда мы встречаем новое, нам приходится вплетать его в уже существующую сеть смыслов. Мы движемся вслепую, надеясь, что впереди нас ждёт другой берег.

– Другой берег… – старик усмехнулся, обнажив редкие зубы. – Все на него стремятся.

Перевозчик кивнул, и Путник сел в лодку. Лодка мягко качнулась на воде, старик начал грести, не торопясь. Вскоре берег, с которого они отплыли, исчез в тумане, растворился, как воспоминание.

Путник бросил взгляд на воду. Туман был настолько плотным, что казалось, берега и не существовало.

– Но что происходит, когда туман сгущается? Когда наши эмоциональные связи становятся неясными или совсем запутанными? Возможно, именно тогда мы начинаем осознавать, что эти привязанности – не более чем конструкции, созданные нашим умом, чтобы дать смысл и структуру бесконечному потоку времени.

– Привязанности… – задумчиво проговорил старик. – Они и впрямь, как якоря: иногда удерживают тебя на месте, но чаще не дают плыть дальше. Ты всё ещё не можешь отпустить эти якоря?

– Отпустить… – повторил Путник. – Но если я отпущу всё, что составляло мою жизнь, что останется?

– Останешься ты, – спокойно ответил Перевозчик.

Q.S. (Commentarius marginalis in Cod. Somn. Bibl. Noct. X:3)

Тот, кто переправляется через реку, не всегда ищет новый берег.

Obscurum est:

Relinque omnia, ut videas quid remaneat.

(Оставь всё – чтобы увидеть, что останется.)

Путник замолчал. Лодка скользила по воде, оставляя за собой лёгкие круги, которые тут же исчезали в молочном тумане.

Слова Перевозчика эхом разлетелись в этой туманной тишине, как лепестки, разносимые ветром.

11.

"Лети, лети, лепесток,

Через запад на восток,

Через север, через юг,

Возвращайся, сделав круг.

Лишь коснёшься ты земли,

Быть по-моему вели."

Когда человек чего-то желает, он, по сути, признаёт, что находится в состоянии недостатка. Желание – это признание дефицита, эмоциональный сигнал, сообщающий о пробелах в нашем существовании. Парадокс заключается в том, что именно это стремление к полноте бытия, к счастью, делает человека уязвимым, втягивает его в круговорот неудовлетворённости. Здесь мы сталкиваемся с феноменом, который мог бы восхитить самого Зенона: чем больше ты желаешь, тем сильнее ощущаешь отсутствие, которое желание порождает.

Но стоит приблизиться к объекту желания, как он либо изменяет свою форму, либо исчезает вовсе. Желание, как и стремление к счастью, становятся ловушками, потому что требуют постоянной проекции на будущее, отказывая нам в способности жить настоящим.

Счастье превращается в горизонт, который отодвигается с каждым шагом.

Здесь и раскрывается суть парадокса: чем больше человек стремится к счастью, тем дальше он от него уходит, ведь само стремление предполагает, что счастье находится где-то вне его.

Рассмотрим пример из жизни:

– Эх ты, старый хрыч! – начала старуха, швырнув остатки рыбы в котёл. – Всё ты про своё довольствуйся да благодари. А что благодарить-то? Разве жить без желания – это жить?

Старик, кряхтя, подвинулся к старухе ближе. Его седая борода трепетала от лёгкого ветра, словно ожила.

– Желания, старуха… Они как сети. Закинешь их в море – а вытянешь, глядишь, не рыбину, а пустоту. Пока желаешь, словно признаёшь, что всего тебе мало. А это разве не беда?

Старуха хмыкнула, прикрыв глаза.

– И что же ты предлагаешь? Не желать вовсе? А кто жить-то без желаний может? Человек без желаний – как моё корыто разбитое. Стоит – и толку никакого.

– А вот не скажи, старуха, – продолжил старик, задумчиво поглаживая бороду. – Желать можно, да только понимать надо: не рыба делает человека счастливым. Ты ведь чего добивалась? Сначала корыто хотела новое, потом избу, потом дворянство, а вон как обернулось. И всё ж тебе мало было! А счастлива-то хоть раз была?

Старуха притихла на мгновение, но быстро спохватилась:

– Счастлива ли? Да некогда было о счастье думать! Всё к лучшему стремилась, чтобы хватало, чтобы жилось! А что ты, старый, мне взамен предлагаешь? Смириться? Сидеть у корыта и радоваться дыркам?

Старик усмехнулся, глядя на морские волны:

– Не смириться, старуха, а понять, что счастье-то не в корыте и не в дворянстве. Оно в том, чтобы жить, а не гнаться.

Философы-экзистенциалисты, такие как Сартр и Хайдеггер, поднимали эту тему, утверждая, что желание открывает нас к Ничто. Желая, мы вступаем в диалог с отсутствием, которое становится нашим постоянным спутником. Это отсутствие не пугает нас напрямую, но вызывает подспудное чувство тревоги, напоминая о нашей конечности. Желание жить, например, парадоксально связано с осознанием смерти, ведь только смертное существо способно осознать ценность жизни и стремиться к её сохранению.

Старуха молчала. Лицо её омрачило лёгкое сомнение:

– Так ты хочешь сказать, что вся жизнь моя зря была? Что всё, что я желала, меня же и сгубило?

Старик покачал головой:

– Не зря, старуха. Просто ты всё глядела туда, где тебя нет, а не туда, где ты есть. Желание – это ведь признание отсутствия, как дыра в сети. Пока латаешь одну, другая прорвётся. Вот и плаваешь в своей пустоте. А жить-то надо не сетью, а, скорее, руками, что её плетут.

Старуха отвернулась к морю, будто ища в нём ответ.

– Так что же теперь? – тихо спросила она.

– А ничего, – спокойно ответил старик. – Смотри на своё корыто да радуйся. Желать-то можно, только понимай: не желание делает жизнь, а ты сама. Смысла в нём нет, пока оно тобой командует.

Q.S. (Commentarius marginalis in Cod. Somn. Bibl. Noct. XI:4)

Desiderium est confessio vacuitatis.

(Желание – признание пустоты.)

Glossa:

В этой сцене старуха и старик становятся не просто фольклорными фигурами, но архетипами двух способов бытия.

Пока счастье – цель, оно остаётся в будущем.

Nota exegetica:

"Desideria ventus sint, non numina; ducant, non regnent."

(Не возводи желания в божества: пусть будут они ветром в парусе, а не слепыми поводырями во тьме.)

Старуха вздохнула. Впервые за много лет она посмотрела на разбитое корыто – и увидела в нём не только дефицит, но и напоминание. Волны тихо плескались. Старик снова принялся чинить свои сети.