Читать книгу Полночь на Парк-авеню (Магистр и Маргарет) - - Страница 5

Глава 5. Из романа Магистра: Третий Президент и Философ в цепях

ОглавлениеЗолотой, пыльный свет виргинского вечера заливал холмы, раскинувшиеся под ним, словно застывшее зеленое море. Жара, безжалостно палившая землю весь день, наконец-то сдавалась, отступая перед вечерней прохладой, и в воздухе разливалась густая, тягучая симфония – стрекот мириадов цикад, смешанный с далеким, пьянящим запахом цветущей жимолости.

На высокой белой террасе своего Монтичелло, этого рукотворного Олимпа, парящего над миром, сидел третий президент Соединенных Штатов. Его фигура в строгом сюртуке была неподвижна, словно высеченная из камня. Перед ним на столике из вишневого дерева в бокале потело охлажденное кларе, но длинные, элегантные пальцы Томаса Джефферсона даже не коснулись его. Его взгляд, взгляд усталого орла, был устремлен вниз, на долину, где в сгущающихся сумерках, словно россыпь темных камней, чернели хижины рабов. Эти хижины были фундаментом его мира, его процветания, его свободы. И его главным, неизбывным проклятием.

Внутри него, за фасадом просвещенного государственного мужа, зрел холодный узел страха. Сегодня он решился на то, чего избегал месяцами. Он приказал привести к себе человека, который был его собственностью, но чьего разума он боялся больше, чем армий британской короны. Не плотника, не конюха, а мыслителя. Философа в цепях.

Сначала он его услышал. Мягкий, почти мелодичный металлический шепот, нарушивший вечернюю гармонию. Звук, который преследовал Джефферсона во снах. Звук кандалов.

На террасу ввели высокого, иссушенного трудом, но не сломленного негра лет тридцати. Холщовая рубаха висела на его костлявых плечах. Но он нес свое тело с таким несокрушимым достоинством, что невольно приковывал к себе взгляд. На его лодыжках, поблескивая в последних лучах солнца, обвились гладкие, отполированные движением серебристые змейки цепей. Звали его Иеремия. Он был рабом по рождению, вещью, вписанной в хозяйственные книги. Но по ночам, при свете украденного огарка, его душа отправлялась в путешествие по страницам книг из библиотеки хозяина. Он говорил с Локком, спорил с Руссо и вчитывался в каждое слово самого Джефersonа, находя в них одновременно и великую надежду, и чудовищную ложь.

– Оставьте нас, – приказал президент надсмотрщику. Голос его прозвучал глухо, как будто был произнесен со дна колодца.

Когда они остались одни, на террасе воцарилась тяжелая тишина. Джефферсон долго, мучительно долго разглядывал своего раба, словно пытаясь найти в нем изъян, слабость, хоть что-то, что позволило бы ему, хозяину, почувствовать свое превосходство. Но не находил.

– Я читал твои записи, Иеремия, – наконец сказал он, и слова эти царапнули воздух. – Те, что ты прячешь под половицей в своей лачуге. Ты пишешь о свободе.

Иеремия молчал. Он просто смотрел на президента, и во взгляде его темных, бездонных глаз не было ни страха, ни заискивания, ни ненависти. Лишь глубокая, древняя, как сама эта земля, печаль.

– Ты пишешь, – продолжал Джефферсон, и его голос дрогнул, когда он цитировал по памяти, – что «свобода – это не земля, которую можно дать, и не закон, который можно написать. Это воздух в груди человека, и пока он дышит, он свободен, даже если его тело в цепях». Это дерзкие, опасные слова.

– Это не слова, хозяин. Это правда, – тихо ответил Иеремия. Его голос был низким, ровным и спокойным, как течение глубокой реки. – Вы научили меня этой правде. Вы написали в своей великой Декларации, что все люди созданы равными и наделены Творцом неотчуждаемыми правами.

– Да, – кивнул Джефферсон, вцепившись пальцами в подлокотник кресла. – На жизнь, свободу и стремление к счастью.

И тут Иеремия нанес свой удар. Простой, безжалостный, как укол рапиры в сердце. – Вы верите в эти слова?

Вопрос повис в воздухе. Цикады, казалось, замолчали. Джефферсон почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он, автор этих слов, отец-основатель нации, впервые в жизни не знал, что ответить. – Я… я верю в идеал, – выдавил он наконец. – В звезду, к которой мы должны стремиться.

– Но идеал, который боится дневного света, – это ложь, – возразил Иеремия, и в его голосе прорезался металл. – Вы пишете о свободе, но на утреннем рынке ваши управляющие покупают и продают людей. Вы говорите о равенстве, но ваши поля обрабатывают те, кого вы считаете своей собственностью. Как может человек, чья душа расколота надвое, говорить миру о правде?

Джефферсон почувствовал острую, физическую боль, словно невидимый скальпель вскрыл его грудную клетку и обнажил его сердце, полное противоречий. Этот раб в цепях видел его насквозь. Не великого мыслителя. Не автора Декларации. А испуганного, запутавшегося человека, который построил свой прекрасный дом на фундаменте из человеческих костей.

– Ты опасен, Иеремия, – глухо произнес президент. – Твои речи могут посеять смуту.

– Не речи сеют смуту, хозяин, а цепи, – так же спокойно ответил тот. Он сделал шаг вперед, и кандалы снова тихо звякнули – как погребальный колокол по совести президента. – Вы боитесь не моих слов. Вы боитесь правды, которая в них звучит. Вы боитесь, что если вы признаете мою свободу, то рухнет весь ваш мир, такой удобный, такой прекрасный, построенный на несвободе других. И потому вы держите меня в кандалах – не для того, чтобы удержать мое тело, а чтобы удержать в цепях собственную совесть.

Джефферсон не выдержал. Он резко встал и подошел к балюстраде, вцепившись в холодный камень. Сумерки сгустились, превратив долину в чернильную чашу. С полей доносилась заунывная, разрывающая душу песня рабов, возвращавшихся с работы. Песня о потерянной родине, о несбыточной надежде, о вечной тоске. И эта песня была саундтреком к его проклятию.

Он смотрел на свои земли, на свое богатство, на дело всей своей жизни, и впервые в глазах его, глазах автора Декларации Независимости, отразился неподдельный, головокружительный ужас. Он вдруг с абсолютной, убийственной ясностью понял: его свобода была тщательно сконструированной ложью, купленной и оплаченной рабством того человека, что стоял сейчас за его спиной. Иеремия в цепях был безгранично свободнее его, хозяина Монтичелло.

Солнце коснулось горизонта, и небо на западе окрасилось в цвет свежей раны. И это знание было невыносимо.

Глава 6. Черная магия и ее разоблачение

Театр «Палас» на Бродвее был старым, уставшим гигантом. Его бархатные кресла помнили аплодисменты времен «ревущих двадцатых», а потертые ковры впитали в себя пыль надежд и разочарований тысяч актеров. Театр пережил всё: и безумный оптимизм эпохи джаза, и ледяной ужас биржевого краха. Он выжил во многом благодаря своему бессменному директору, Соломону «Солли» Фридману, человеку, чья душа была так же непроницаема для сантиментов, как бронированная дверь банковского хранилища.

Кабинет Солли был его крепостью и его храмом. Тяжелый дубовый стол был испещрен следами от сигар, как поле боя – воронками от снарядов. Стены были сплошь увешаны выцветшими афишами – призраками давно забытых шоу: улыбающиеся старлетки, чьи имена стерлись из памяти; водевильные комики в котелках; анонсы мюзиклов, закрывшихся после первого же представления. Воздух в кабинете был густым, слоистым, пропитанным запахами дорогого табака, дешевого виски и тридцатилетней пыли.

Сам Солли, невысокий, полный мужчина с мешками под глазами и вечной сигарой, прилипшей к нижней губе, был воплощением этого места. Его глаза, маленькие и умные, как у старого кабана, умели безошибочно определять две вещи: потенциальный кассовый хит и слабое место в любом контракте. Он повидал на своем веку всё: говорящих собак с фальшивыми механизмами в ошейниках, женщин-каучук, чья гибкость объяснялась болезнью суставов, факиров, глотающих не огонь, а подкрашенный спирт, и целую армию фокусников, распиливающих своих ассистенток в ящиках с двойным дном. Он был верховным жрецом в храме иллюзий, и он давно перестал верить в чудеса.

Поэтому, когда дверь его кабинета отворилась и на пороге возникла невероятно долговязая фигура в ослепительно-клетчатом костюме, Солли даже не поднял брови. Он мысленно поставил галочку в своей внутренней картотеке: «Тип: европейский шарлатан. Подвид: аристократ-неудачник. Цель: выпросить аванс».

– Слушаю вас, – пробурчал он, не отрываясь от изучения кассовых отчетов, где цифры сходились с приятной точностью. – Десять минут.

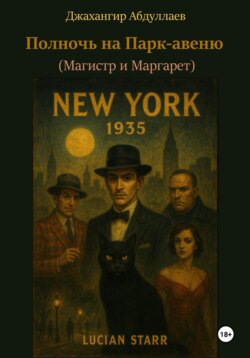

– Более чем достаточно, сэр, – пропел гость голосом, в котором слышались и лесть, и скрытая насмешка. Это был Барнаби Дж. Кэдуолладер. Он проскользнул в кабинет, и его костюм – безумное сочетание апельсинового и фиолетового – казался настоящим визуальным насилием в этом царстве коричневых и бордовых тонов. Он без приглашения опустился в треснувшее кожаное кресло для посетителей и элегантно закинул ногу на ногу. – Я представляю интересы выдающегося зарубежного артиста, маэстро Луциана Старра, который желает дать в вашем прославленном театре один-единственный, неповторимый сеанс черной магии с последующим ее разоблачением.

Только тогда Солли Фридман оторвался от бумаг. Он смерил гостя оценивающим взглядом. – Черной магии? Сынок, я в этом бизнесе тридцать лет. Вся магия – черная, потому что дурачишь публику в темноте. Что он умеет? Кролики из шляпы? Это не продается. Голуби из рукава? Прошлый век.

– О нет, – Кэдуолладер поправил треснувшее пенсне, и в стеклышке на миг блеснул хищный огонек. – Кролики – это для детей. Мессир Старр предпочитает вещи поинтереснее. Денежный дождь, например.

– Было, – отрезал Солли. – Парень с вентилятором на чердаке и пачками фальшивых долларов. Пожарная инспекция чуть не закрыла мне театр. Дальше.

– Мгновенные перемещения в пространстве.

– Зеркала. Десятки зеркал. Знаем, проходили.

– Чтение мыслей.

– Подсадные зрители в первом ряду. Старо как мир.

– И, – Кэдуолладер сделал театральную паузу, – если публика будет в особенно хорошем настроении, временное, совершенно безвредное отделение головы от туловища.

Солли усмехнулся, обнажив прокуренные зубы. – Слыхали. У меня на прошлой неделе был один такой «великий маг» из Будапешта. Отделял голову манекену. Публика закидала его гнилыми помидорами. Условия?

– Пятьдесят процентов от валового сбора и полная свобода действий на сцене, – отчеканил Кэдуолладер.

– Пятьдесят? – Солли поперхнулся сигарным дымом и закашлялся. Его лицо начало наливаться свекольным цветом. – Вы в своем уме? Я Синатру за меньшие деньги подписывал! Пятнадцать процентов, афиша мелким шрифтом после анонса кордебалета, и я лично проверяю весь ваш реквизит до последнего винтика!

– Реквизита нет, – улыбнулся клетчатый, и улыбка его была острой, как бритва. – А что касается процентов… Мессир настаивает на пятидесяти. Он весьма щепетилен в финансовых вопросах.

Это было уже личное оскорбление. Пятьдесят процентов в его собственном театре! Это было посягательство на его власть, на его статус короля Бродвея. – Тогда мессир может взять свой контракт, свернуть его в трубочку и катиться к черту! – рявкнул Солли, с силой ударив мясистым кулаком по столу, отчего подпрыгнула чернильница. – Вон из моего кабинета! Пятьдесят процентов… Я таких наглецов еще не видел!