Читать книгу Quien tiene la voluntad tiene la fuerza - Laia Sanz - Страница 8

ОглавлениеSeva (Barcelona), primavera de 2014

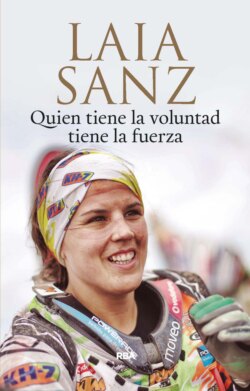

Sí, soy una mujer, soy piloto, pero no soy un bicho raro. No entiendo por qué me asalta este pensamiento tan a menudo. Quizá porque me he pasado media vida sintiéndome un bicho raro e, inconscientemente, tengo la necesidad de repetirme a mí misma que no lo soy. Que, simplemente, soy una mujer de veintiocho años que va en moto.

Hoy me duele el dedo gordo del pie derecho. Estuve a punto de perderlo justo hace dos años en el Gran Premio de Italia de enduro, en la penúltima carrera del Mundial que se disputaba en Castiglion Fiorentino, un precioso pueblo de la Toscana.

Iba líder en el campeonato y solo necesitaba lograr un buen resultado para distanciarme más de mi principal rival, la francesa Ludivine Puy, y poder llegar así a la última prueba con el título prácticamente en el bolsillo. Pero yo quería ganar. Me hacía muchísima ilusión. No solo tenía mi primer título mundial muy cerca, sino que estaba a punto de superar a la reina del enduro femenino. Y en la penúltima especial del día, me golpeé el pie derecho con una roca. Noté enseguida que me había hecho mucho daño. El dolor era terrible. Insoportable. Pero no podía bajarme de la moto. Era consciente de que aquello no iba bien porque cuando intentaba mover los dedos del pie, sentía un pinchazo que me recorría todo el cuerpo, del dedo del pie a la nuca, martirizándome. Pensé que no podría terminar la carrera. Nunca lo había pasado tan mal. A pesar de ello, llegué y gané, aunque tuve que pagar un precio muy alto: había sufrido una doble fractura abierta, tuve que pasar por quirófano y estuve cinco meses parada para acabar con el dedo pulgar del pie derecho más corto y mucho más sensible al dolor.

Hoy me duele porque he hecho una buena caminata. He subido a la cima del Matagalls, un pico del Montseny, la montaña donde entreno, además de un parque natural precioso en pleno corazón de Cataluña. El lugar ya forma parte de mi paisaje cotidiano. Hace dos años que vivo aquí, en Seva, un pequeño pueblo en la falda norte del Montseny, a unos 70 kilómetros de Barcelona. De aquí es el doble campeón del mundo de velocidad Àlex Crivillé. Y de Seva era también Pep Bassas, el que fuera campeón de España de rallies en los años ochenta y a quien un fatídico cáncer se llevó antes de tiempo. Decir que vivo aquí por ellos quedaría bonito. Bueno, más que bonito, sería una forma atractiva de contar mi vida. Un guion bastante perfecto. Un argumento efectivo que poder soltar a los periodistas durante las entrevistas. Una historia redonda para los fanáticos de este deporte: «la mujer de los dieciséis títulos mundiales escoge, para vivir, el pueblo de los campeones, un lugar que huele a gasolina». Pero contar esto sería falso. Y a mí no me gustan las mentiras. En realidad, vivo aquí porque muchos de mis amigos son de esta zona de Cataluña y así los tengo cerca. Y porque es un lugar ideal para entrenar. En Seva está mi circuito de enduro y puedo salir de casa en moto. Y porque tras crecer en casa de mis padres, en Corbera de Llobregat, y haber pasado tres años viviendo en Italia, necesitaba algo distinto, un cambio de aires. Empezaba una nueva etapa y soy de las que cree que cada etapa precisa de una escenografía distinta, de su lugar en el mundo. Yo necesitaba mi hogar, mi refugio. Y lo encontré en esta casa unifamiliar de Seva.

No tengo ni idea de qué hora es. He salido temprano de casa y creo que he andado unas tres horas. Alzo la vista y miro el reloj que hay colgado en la cocina mientras bebo agua. Después de hacer deporte, no bebo otra cosa que no sea agua. Son las doce del mediodía de un día de primavera radiante. Tengo calor, me siento cansada y bastante nerviosa. Espero una llamada. Pero no sé si será hoy o mañana, o pasado mañana. No puedo dejar de mirar compulsivamente mi teléfono móvil. Ni de tocar la pestañita que activa el aparato para ver si he recibido algo, ni que sea un mensaje. Nada. Mi cuerpo se tensa. Y eso me agota. Es más dura esta tensión que pilotar una moto cientos de kilómetros por las dunas del desierto. Espiro el aire con fuerza. Sé que debo calmarme. Me siento en el sofá de la sala de estar y respiro hondo. Inspiro y espiro varias veces. Busco un ritmo, cierta paz, pero no la encuentro.

Fijo la mirada al frente. Delante del sofá tengo la tele y el mueble del comedor. Y entre los trofeos, mi mirada tropieza con una imagen. No puedo evitar que mi cerebro la procese. La foto es de hace veintiocho años. Lo sé porque en ella aparece mi abuela paterna conmigo en brazos. Ella me mira con ternura y yo voy vestida de bautizo: de blanco impoluto, con la clásica medallita de oro en el pecho. Y tengo pocos días. Como mucho, semanas. Me emociono sin llorar. Y eso que cuando me lo pide el cuerpo, soy de las personas que lloran. Las últimas dos veces que he llorado han sido en el Dakar y tras su muerte, hace pocos meses. Tenía cien años y se llamaba Miracle, Milagros en castellano. De hecho, ella creía en ellos. Yo lo recuerdo vagamente, pero mi abuela y mi madre, Àngels, me lo han contado mil veces: cuando tenía cuatro años, un día estaba paseando de la mano de mi madre por la calle. De repente, delante de nosotras rebotó un balón que se les había escapado a un grupo de chavales que jugaban a fútbol en la acera, a pocos metros de nosotras. De un tirón, me solté de la mano de mi madre y salí corriendo emocionada tras la pelota. Oí un grito de pánico, supongo que de mi madre, y un chirrido de frenos. Y un coche me pasó por encima. Podía haberme matado. Pero no me hizo nada. La cosa quedó en un gran susto y un par de rasguños. Eso pasó el día de San Antonio y mi abuela se convenció de que el santo me había salvado la vida. Entonces me regaló una medallita con su efigie para que me acompañara. Cuando estoy en el Dakar, la llevo siempre encima.

Mi abuela pasó los últimos meses de vida con la memoria débil. Recuerdo que en los últimos tiempos, cuando me iba a una carrera y me despedía de ella siempre me decía lo mismo: «¿Y con quién vas a correr ahora: con los chicos o con las chicas?». Me lo preguntaba inocentemente pero quizá fuera consciente de que, desde muy pequeña, yo había formado parte de un mundo que no me correspondía. O mejor dicho aún, que, para algunos, no me correspondía, simplemente por ser una chica.

Ser mujer y correr en moto no es fácil. Básicamente, porque en este país hasta hace pocas décadas no solo no había chicas compitiendo en moto, sino que ni siquiera se subían a una, a menos que fueran de paquete y sentadas de lado. Moto y feminidad formaban una ecuación que nunca había cuadrado. Aquí, si eras una chica e ibas en moto eras un marimacho. Y supongo que por eso, por esa concepción social ancestral instalada en la memoria colectiva, me sentí, durante años, como un bicho raro. Yo me he pasado toda la vida entrenando con chicos, compitiendo contra chicos, viajando con chicos y, a menudo, sufriéndolos. Más que a los chicos, a sus padres, la versión masculina adulta. Recuerdo muy bien cómo en mis primeras pruebas de trial, cuando tenía que competir con niños porque no había categoría femenina, algunos de ellos me decían que los jueces me ayudaban, que me penalizaban menos por el mero hecho de ser una chica. Y cuando eres una niña y un adulto te suelta algo así, piensas que tiene razón. Porque cuando eres una niña, los padres, los adultos, siempre tienen razón. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era cierto, que simplemente eran incapaces de aceptar que una niña pudiera ganar a un niño. Y menos aún, a su niño.

Con el tiempo, otras chicas se incorporaron al mundo del motor y el trial abrió su competición al universo femenino. Mucha gente me dice que soy una heroína —una palabra que detesto— porque fui una precursora. Y quizá sea cierto, no lo sé. Ni idea. Ni me importa. La francesa Michèle Mouton sí fue una heroína y una pionera cuando en 1981 se convirtió en la primera mujer de la historia en ganar una prueba del Campeonato Mundial de Rallies de coches. Tuvo lugar en San Remo. El equipo Audi Sport la había fichado para evolucionar un nuevo vehículo de la marca con un sistema de tracción innovador en las cuatro ruedas y ayudar a su compañero de equipo Hannu Mikkola a ganar el Mundial. Mouton sorprendió a todo el mundo. Un año más tarde, en 1982, estuvo luchando toda la temporada contra su rival Walter Röhrl, pero no pudo ganar la carrera clave, el Rally de Costa de Marfil. A mitad de carrera le comunicaron el fallecimiento de su padre y se retiró. Al final, el campeón fue Röhrl. Aun así, acabó subcampeona absoluta. E hizo historia. Su éxito la convirtió en la piloto más destacada y famosa. Ella sí abrió las puertas del mundo del automovilismo de élite a las mujeres. O la estadounidense Kathrine Switzer, quien en 1967 se convirtió en la primera mujer que lograba competir en una maratón atlética con dorsal, algo que por aquel entonces no estaba permitido. Se inscribió para correr la maratón de Boston con sus iniciales para burlar así el control de la organización y salió con el dorsal 261. Pero durante la carrera, un juez intentó sacarla del asfalto. La fotografía de ese instante ha pasado a la historia del atletismo y se ha convertido en un icono de los derechos de la mujer. Kathy, como se la conoce popularmente, pudo terminar la carrera gracias a la presencia de su entrenador y de otros atletas, que le quitaron de encima al comisario. Lo suyo sí fue una gesta porque, con su valentía y su arrojo, consiguió abrir el camino de la igualdad de las mujeres en las pruebas de fondo. Gracias a ella cinco años después, en 1972, las mujeres ya podían correr oficialmente. En 1984, en Los Ángeles, el maratón femenino se incluyó en el programa olímpico.

Cuando yo empecé, en el mundo de la gasolina casi no había mujeres pero a mí nunca me negaron el derecho a competir. Para mí, ir en moto no supone una reivindicación feminista. Ni mucho menos. Yo empecé a montar en moto y sigo yendo en moto porque me encanta. Simplemente eso. Porque no puedo entender mi vida sin darle gas, sin sentir el aire en la cara ni calzarme el pantalón y la chaqueta de carrera, los guantes y el casco, sin pensar que el próximo fin de semana tengo carrera y me debo superar, o que un año más volveré a la arena, a las dunas, al calor, al frío y a los riesgos del Dakar. Por todo eso voy en moto. Yo no me considero una superwoman. Las superwomen no existen. Y qué más quisiera yo que haber conseguido, sin proponérmelo, romper con el estigma social que nos persigue a todas las pilotos.

Noto que estoy un poco más tranquila. Aparto la mirada de la foto de mi abuela. Cierro los ojos. Vuelvo a coger aire por la boca, lo retengo en mis pulmones unos segundos y lo expulso. Repito la acción cinco, diez, veinte veces. Funciona. Respirar bien equilibra el cuerpo y la mente. Sé que lograr una cadencia respiratoria te conduce a un estado de relajación total. Sé también que el poder está en el cerebro, que no debo estresarme por las cosas que no dependen de mí, que no controlo. Y me repito que no tiene sentido sufrir, que llevo tres meses en las nubes, desde que terminé mi último Dakar. ¿Tres meses? Falso. Llevo años en las nubes. Mi mente me traslada al pasado: con seis años me estrené en una carrera de trial y desde entonces he ganado trece Campeonatos del Mundo —el primero, curiosamente aquí en Seva y con solo catorce años—, además de diez Campeonatos de Europa de trial, tres Mundiales de enduro, tres X Games y cuatro Dakar, todos en categoría femenina. Pero en mi palmarés también tengo un Campeonato de España masculino de trial en categoría cadete —entonces tenía doce años— y me subí al podio —fui tercera— del Campeonato del Mundo júnior, también masculino y también de trial. De todos estos títulos, y quizá porque gané a los chicos, estos dos últimos son los que me hacen más ilusión. Estos dos y el Dakar, por supuesto. Porque el Dakar es lo más grande. La carrera en mayúsculas. La prueba que te pone más a prueba. Contra las cuerdas. La que da más miedo, la que más te cuestiona como piloto y, sobre todo, como persona. Nunca olvidaré lo que he vivido allí. Cuánto he sufrido y disfrutado. Este año he ganado en categoría femenina por cuarta vez consecutiva, pero terminé decimosexta en la clasificación general absoluta. El mejor resultado conseguido nunca por una mujer. Por fin me he ganado sobre la arena y el polvo de América el derecho a disponer de una moto mejor.

Suena mi móvil. Me llaman. Abro los ojos. Vuelve la tensión. Se me corta la respiración. Todos los músculos de mi cuerpo se contraen. Me levanto de golpe. Empiezo a andar por el comedor. Respondo.

—¿Hola?

—Buenos días, Laia. Soy Martino.

Martino Bianchi es el mánager general del equipo Honda HRC Rally, uno de los mejores en el mundo de raid, una de las modalidades del off-road en la que las motos compiten lejos del asfalto en etapas de larga distancia. Guardo silencio un segundo que parece eterno. Intento serenarme. Sé que les impresioné en mi último Dakar. Sé que me quieren con ellos. Siento que ha llegado el momento más esperado: tener una Honda oficial, formar parte del equipo. Escucho a Martino. Y su propuesta confirma mis deseos.

—Si quieres estás dentro, junto a Joan, Hélder, Paulo y Jere.

Joan es Joan Barreda, un piloto de Castellón que llegó a la disciplina de raid tras triunfar en motocross. Hélder Rodrigues es portugués. Campeón del mundo de raid en 2011, se ha convertido en uno de los mejores pilotos del planeta, junto a Paulo Gonçalves, también portugués, además de campeón del mundo de raid en 2013. Y Jere es Jeremías Israel. Chileno. Estaré en un equipo de lujo. Dispondré de los medios que nunca he tenido. Sonrío, satisfecha. Y sigo escuchando a Martino.

—Serás mochilera de Hélder. En vez de water boy, serás una water woman —me dice—. Una water woman, una wonder woman.

¿Seré la Mujer Maravilla? Me hundo. Me quedo en silencio. En argot motero, al mochilero se le llama water boy, el chico del agua. Y como soy una mujer, pues haré de water woman. Una putada. Ser mochilera significa que no podré realizar mi propia carrera, que tendré que correr a merced de Hélder. Estar pendiente de él, pararme cuando él lo necesite, ayudarle si tiene un problema, cederle una rueda o las dos si hace falta. No tengo nada contra Hélder, al contrario. Me parece un tipo excepcional. Pero no me lo puedo creer. Martino me acaba de noquear. Él sigue hablando. Yo estoy bloqueada. No sé si colgar el teléfono, llorar o gritar. Pero no tengo fuerzas para el llanto. Ni voz. Grita mi estómago, mis entrañas: ¡joder! Él sigue hablando. Y me remata:

—Además, nunca pasarás de la decimosexta posición que lograste este año.

Cuelgo. Fijo la mirada en el ventanal que da al patio de mi casa. Pica el sol. La calma exterior contrasta con mi fuego interno. Estoy rabiosa.

Mi cuerpo vocifera insultos que mi boca no puede reproducir. Con el palmarés que tengo, con lo que he demostrado hasta ahora no merezco esto. No entiendo nada y, al mismo tiempo, lo entiendo todo: soy una mujer. Si fuera un hombre, todo sería diferente. Para empezar, con los títulos cosechados, habría ganado suficiente dinero como para poder retirarme. Y no es el caso.

Cojo el teléfono. Se lo cuento todo a mi padre. Lo de la water woman, lo de que nunca mejoraría mi decimosexta posición del último Dakar. Se queda helado. Lo noto. Lo conozco demasiado.

—Pero ¿de qué va Bianchi? Eso no se le puede decir nunca a un deportista. Tú estás donde estás porque jamás has pensado así —me responde indignado.

Me anima, como haría cualquier padre. Nos despedimos. Empiezo a deambular sin rumbo por la casa. Subo al primer piso. Bajo. Vuelvo a subir y a bajar. Sin sentido. Las palabras de Martino rugen en mis oídos. Mi cerebro las reproduce obsesivamente. Siento que el camino que debía recorrer se ha vuelto tortuoso. Que las luces que me tenían que guiar me deslumbran. Hay muchas cosas que me gustaría decirle, pero no sé cómo.

Sé que me jode correr de mochilera. No porque vaya de nada. Ni me crea algo en este mundo, sino porque en este punto de mi carrera ya no tengo que hacer este papel. Ya no. Esto frenaría mi progresión. Sería un error. Además, tengo patrocinadores personales y no me lo puedo permitir. Pero, sobre todo, porque cualquier problema que tuviera Hélder podría destruir mi trabajo, todos mis sueños. No quiero fracasar por culpa de otros. Si me tengo que quedar colgada en medio del desierto de Atacama, que sea porque ya no puedo más, porque estoy agotada, me he perdido o he fallado en la navegación, porque no he visto un bache y he saltado por los aires. Me convenzo de que se lo diré. Y se lo diré así. Sin más. Sin rodeos. Y estaré en la línea de salida en Buenos Aires el 4 de enero de 2015 con el equipo pero libre, completamente libre. No me rendiré. No lo he hecho nunca. Nada minará mis ilusiones. Nada minará mi fuerza. Soy una mujer, soy piloto, pero no soy un bicho raro.