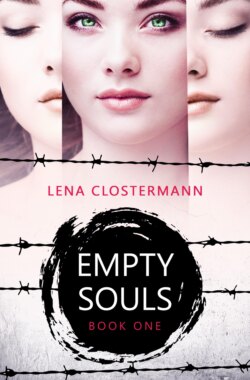

Читать книгу Empty Souls - Lena Clostermann - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Kapitel FÜNF

ОглавлениеManchmal denke ich darüber nach, wieso man der Menschheit so etwas antut. Es gibt zu viele Fragen und ich kenne keine einzige Antwort.

Es muss einen Grund geben, einen Grund, weshalb sie das alles machen. Mir wurde alles genommen, meine Familie, meine Freunde, meine Art zu leben, meine Kindheit. Seit zwei Jahren werde ich jeden Tag ein bisschen mehr zu einem unmenschlichen Soldaten. Von außen scheint es auf jeden Fall so, doch ganz tief in mir ist immer noch etwas, das dagegen ankämpft, etwas, das mich fühlen lässt, etwas, das mich am Leben erhält – und darauf kommt es an: aufs Überleben.

Mein Bruder sagte früher immer: Wer auch nur ein Fünkchen Hoffnung in sich trägt, wird immer, immer gewinnen. Mir ist nicht viel geblieben, doch ich habe meine Erinnerungen, und die wird mir niemand nehmen können. Ich werde aus der Einheit herauskommen. Ich werde überleben und Antworten auf die unendlichen Fragen bekommen, denn das bin ich mir schuldig, weil ich Hoffnung in mir trage.

Der Tagesablauf hier ist simpel. Aufstehen müssen wir um 5:30 Uhr, wenn die Sirene aufheult, abends um 23.00 Uhr gehen die Lichter aus. Das ist die schlimmste Zeit. Es ist still – zu still. Man kann sich mit nichts beschäftigen. Die Gedanken können nur so über dich herfallen, und es herrscht eine tiefste Dunkelheit.

Hier ist es egal, wie alt jemand ist. Alle werden gleich rangenommen. Zu Anfang war ich sehr schlecht im Training, doch ich merkte bald, dass ich nur eine Chance habe, wenn ich besser als alle anderen werde, was ich letztendlich geschafft habe. Ich muss von außen so wirken, als wäre ich noch weitaus kälter als die leblosen Hüllen. Das Training hat mich abgehärtet. Ich habe es beinahe geschafft, doch jetzt habe ich ein Problem: meinen Schützling. Ich habe noch nie so viel mit jemandem von denen zu tun gehabt, doch irgendetwas in mir sagt, dass er anders ist, aber vielleicht bilde ich mir das nur ein, weil ich mich so sehr danach sehne. Ja, ich sehne mich nach Menschlichkeit. So sehr.

Ich versuche, mir einzureden, dass es nur Menschen sind, doch alles, was jemals menschlich an ihnen war, ist weg. Sie ist wie eine neue Spezies, und ich weiß verdammt noch mal nicht, wozu sie fähig sind.

Seit dem Tag, als ich meinen Schützling bekommen habe, ist eine Woche vergangen. Die Nervosität will sich nicht legen. In seiner Nähe spielen meine Gefühle verrückt. Sie zu unterdrücken, tut mir nicht gut. Was genau das für Gefühle sind, ob gute oder schlechte, kann ich nicht definieren. Das bringt mich an den Rand der Verzweiflung. Ich weiß nur, dass sie versuchen, einen Weg um die Mauer zu finden. Einen Weg, um mich selbst neu zu erschaffen.

Mal wieder bin ich allein mit ihm. Wir sind in einer kleinen Schießhalle mit gerade mal drei Zielen. Ich stehe vor einem Tisch und reinige meine Waffe, und er steht mir gegenüber und macht dasselbe. Ich habe das schon Dutzende Male gemacht, die Waffe auseinander- und wieder zusammengebaut. Ich schiele ab und zu rüber, und es sieht so aus, als hätte er dieselbe Routine wie ich.

Auch wenn ich ihn nicht direkt anschaue, weiß ich, dass er mich ansieht. Er soll mich nicht ansehen, aber dennoch spüre ich den durchgehenden Blick auf mir.

»Ich bin fertig«, sagt er.

Ich blicke auf seine Waffe und schaue dann ihn an, frage mich, wieso er es so gut beherrscht. Ich frage mich, wieso er mich so nervös macht. Verdammt, er ist nur ein Junge!

»Willst du nichts dazu sagen?«, fragt er.

»Nein. Du weißt, dass es richtig ist«, antworte ich und mache wieder den Fehler, ihn direkt anzuschauen. Verdammt!

Unsere Blicke treffen sich für den Bruchteil einer Sekunde, aber ich schaue weg, bevor er irgendetwas darin entdecken kann.

»E0225? Wie lange bist du schon in der Einheit?«

Mich überrascht diese plötzliche Frage. Ob es ihn tatsächlich interessiert? »Ungefähr zwei Jahre«, antworte ich.

»Ungefähr?«

Ich schaue zu Boden. »Ja, ich habe irgendwann aufgehört, genau zu zählen.« Damit drehe ich mich um und verlasse den Raum.

Ich kann nicht länger in seiner Nähe sein. Ein Gedanke beißt sich in meinem Kopf fest und lässt mich nicht los. Er könnte wach sein – oder ich täusche mich und er ist es nicht. Ich darf kein Risiko eingehen, und ich darf mich nicht täuschen.

Drei Tage später sitze ich in der Kantine vor meiner Ration, die ich nicht angerührt habe, und mein Schützling setzt sich mir gegenüber auf die Bank. Wir wechseln keinen Blick und keine Worte. Ich habe beschlossen, ihm keine Beachtung mehr zu schenken und mich vollkommen auf meine Leistungen zu konzentrieren. Trotzdem geht mir immer wieder dieser eine Satz durch den Kopf. Ich weiß es. Ich muss doch merken, ob jemand wach ist oder nicht. Ich habe in seinen Augen deutlich Emotionen erkannt: beim Kämpfen, beim Schießen, beim Essen. Er ist wach, verdammt, es muss so sein!

Ein lautes Krachen ertönt, und alle Köpfe fahren herum. Ich habe das Gefühl zu wissen, was jetzt passiert. Eine schreckliche Vorahnung macht sich in mir breit. Ich drehe mich um und sehe einen Jungen, der schätzungsweise zehn oder elf ist, eigentlich zu jung, um an so einem Ort zu sein. Er liegt am Boden und verschränkt ängstlich die Hände vor dem Gesicht. Ich kann es nicht glauben, er ist wach und wird gleich einer von denen sein.

Über ihm baut sich ein Mädchen mit kurzen schwarzen Haaren auf und zielt bereits mit ihrer Waffe auf ihn. Seit ich hier bin, gab es noch keinen Moment, in dem ich mich so hilflos fühlte wie jetzt. Ich könnte genauso gut an seiner Stelle dort liegen. Ich drehe mich wieder herum und sehe meinen Schützling an. Ich blicke ihm direkt in die Augen und bekomme eine leichte Gänsehaut. Seine Pupillen sind geweitet und sein Blick drückt so vieles aus und bestätigt die Antwort auf meine Frage, die ich ohnehin schon erahnt hatte. Mein Schützling ist ein Wacher.

Ich wusste es. Ich wusste es seit dem Augenblick, als ich ihm zum ersten Mal richtig in die Augen sah. Nur habe ich mich geweigert, es zu glauben. Diesmal jedoch sehe ich reine Wut, Überraschung und Verzweiflung in seinem Blick, dieselben Gefühle, die auch in mir gerade brodeln.

Ich reiße mich zusammen, doch die Wut gewinnt die Oberhand, und ich fange an zu zittern. Er ist bereit aufzustehen, um dem Jungen zu helfen, und das will ich auch. Ich will es so sehr, dass ich Angst habe, die Kontrolle zu verlieren. Es ist aber keine Option – für uns beide nicht.

»Steh auf, du gehst jetzt zu den Aufsehern und wirst dich injizieren lassen«, spricht das Mädchen den kleineren Jungen an, der langsam aufsteht und …

Nein!

Mein Schützling weiß bereits genau wie ich, was der Kleine vorhat. Er wird das tun, was jeder von uns Wachen tun würde. Er will für sich selbst und für die alte Welt kämpfen, und das ist sehr mutig.

Scheiß auf Optionen!

Ich will gerade aufspringen, da umschlingt mein Schützling meine Beine mit seinen und zwingt mich dazu, sitzen zu bleiben. Ich schaue ihn mit aufgerissenen Augen an, und er schüttelt ganz leicht den Kopf. Verstehe.

Wie in Zeitlupe springt der kleine Junge auf und will die Waffe des Mädchens greifen, doch bevor er sie erreicht, kracht es, und mein Herz scheint einmal kurz auszusetzen. Ich sehe, wie der Kleine in sich zusammensackt und sein Blut sich unter seinem leblosen Körper zu einer Lache sammelt. Noch immer höre ich den Nachhall von dem Schuss, der die gesamte Kantine beschallte. Meine Ohren klingeln, und alles in mir schreit. Ich muss sofort hier weg, sonst breche ich vor aller Augen zusammen.

»Er hatte die Möglichkeit zu wählen und hat sich falsch entschieden!«, schreit der Aufseher, der an der Tür steht.

Der Aufseher, der gerade auf einen unschuldigen Jungen geschossen hat. Der Aufseher, der soeben gemordet hat.

Er steckt die Waffe wieder in die Halterung, lässt den Blick durch die Menge schweifen und geht. Am liebsten will ich hinter ihm her und ihm eine Kugel in den Kopf jagen, um mein Leben zu riskieren, dann wäre ich nicht so feige, so unendlich feige wie gerade. Ich sitze hier und schaue auf meine Mahlzeit, obwohl hinter mir gerade ein kleiner Junge ermordet wurde.

Die Wut in mir bebt. Wie lange kann meine Mauer dem noch standhalten? Er hätte nicht sterben sollen. Er hätte nicht dort liegen sollen, nicht mit dieser Angst. Angst ist ein Gefühl, und er hätte nicht fühlen dürfen, verdammt!

Wut und Trauer steigen wie rasend in mir an. Ich spüre, wie sich das Gefühl langsam in mir ausbreitet, und als ich aufsehe, sehe ich meinen Schützling.

Er blickt mich an und beobachtet mich. »Ich denke, wir sollten trainieren gehen«, sagt er bewundernswert ruhig.

Ich senke den Blick und nicke langsam. Er weiß Bescheid. Ich weiß, was der Kleine dachte, als er die »Wahl« hatte. Es gibt keine Wahl. Es wird niemals eine geben. Lieber sterben, als eine leblose Hülle zu sein.

Die Tür fällt zu.

Stille. Mein Blick wandert über den Boden. Zweimal einatmen, zweimal ausatmen.

»Ich werde nicht noch einmal zuschauen, wie ein Unschuldiger umgebracht wird«, sage ich voller lodernder Wut, und es ist das erste Mal seit zwei Jahren, dass man mir meinen Zorn anhört.

Ich schaue ihn an, und er schaut mich an. Ich sehe, wie er schwer schluckt und mir in die Augen schaut.

»Das, was da gerade passiert ist, das war … unbeschreiblich schrecklich. Doch mach dir keine Vorwürfe. Du musst mit mir kommen, um zu kämpfen. Um darum zu kämpfen, dass so etwas nicht mehr geschieht. Wir brauchen dich.«

Alles ist aus Eis, so kalt, das mir der Atem gefriert. Er ist tatsächlich wach und ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. »Wer bist du?« Das ist alles, was ich herausbekomme. Meine Hände sind nass vor Schweiß.

»Dylan. Mein Name ist Dylan Takes.«

Dylan.

Dylan Takes.

Ein Name.

Ein richtiger Name.

Er lächelt. Wann habe ich zum letzten Mal jemand lächeln gesehen?

Ich sehe ihm in die Augen. Grün. Dunkelgrün. Ich sehe seine und meine Hoffnung in seinen Augen. Ich sehe Gefühl darin.

Wahrhafte Emotionen.

Abrupt schlinge ich meine Arme um ihn. Er scheint zuerst nicht zu verstehen, doch dann legt er seine kräftigen Hände um mich. Zum ersten Mal fühle ich mich für einen winzigen Moment sicher. Ich fühle mich in diesen Moment wieder wie ein Mensch. Ich vertraue ihm, obwohl es ziemlich riskant ist, aber ich tue es.

»Darf ich deinen Namen auch erfahren?«, flüstert er nahe an meinem Ohr.

Wir lassen einander los. Er hält meine Hand. Er hält sie, und ich will, dass er sie nie wieder loslässt.

»Ava«, flüstere ich unter Tränen, Tränen, die lautlos und warm über meine Wangen laufen.

Es fühlt sich so gut an, etwas zu fühlen.

– Dylan –

Sie fasziniert mich auf eine Weise, die ich im Moment nicht begreife. Ich halte ihre Hand. In diesem Moment holt sie mich von diesem Ort weg. Sie hat mich für eine Sekunde vergessen lassen.

»Ava, du kannst mit mir kommen. Ich bin nicht einfach so hier gelandet. Es war geplant.«

»Bist du verrückt? Sie hätten dich erwischen können!«

»Haben sie aber nicht. Hör mir zu. Ich habe eine kleine Gruppe dort draußen. Sie werden uns helfen, hier rauszukommen.«

Sie sieht geschockt aus, aber auch glücklich, traurig und verwirrt zugleich, was ihr nicht zu verdenken ist. Gerade eben haben wir eine entsetzliche Szene miterlebt, wobei ich noch jetzt vor Wut schreien könnte.

Und dann komme ich um die Ecke und reiße ihr den Boden unter den Füßen weg. Wer hätte gedacht, dass gerade sie eine von uns ist?

Ich habe es nach dem Nahkampftraining vermutet. Davor wollte ich sie nur tot sehen. Unglaublich, wie sie zwei Jahre hier überstehen konnte. Ich bin schon nach ein paar Tagen an meine Grenzen gestoßen.

»Dylan, wie viele seid ihr?«, fragt sie.

»Mit mir sind wir zu fünft, aber es gibt bestimmt noch mehr Wache, da bin ich mir sicher.«

Sie blickt skeptisch. Sie muss sich darauf einlassen. Ich kann sie nicht hierlassen. Nein, ich werde sie nicht hierlassen. »Du musst mir vertrauen, Ava. Wir brauchen dich. Du bist eine außergewöhnliche Kämpferin. Und du wirst die anderen auch mögen.«

Ihre Mundwinkel bewegen sich ganz langsam nach oben. Endlich ein Lächeln. Ein Lächeln, das mir die Seele wärmt.

»Wann?«, fragt sie.

Nun lache ich auch. Ich mag sie jetzt schon.

Sie ist nicht die, für die ich sie gehalten habe.

Wach.

Genau das ist sie, und ich hätte nie erwartet, dass man es so gut verbergen kann. Sie muss grausame Jahre in der Einheit verbracht haben. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie es ihr innerlich geht, doch jetzt bietet sich ihr ein Ausweg. Es würde uns einen großen Schritt weiterbringen, sie in unserer kleinen Gruppe zu haben. Nur weiß ich noch nicht, wie genau wir hier rauskommen sollen. Der Gedanke daran macht mir im Moment echt zu schaffen. Zudem läuft mir die Zeit davon, aber ich werde schon dafür sorgen, dass wir beide hier wegkommen.

Mein Körper reißt mich mit einem Zucken aus dem Schlaf. Ich öffne ruckartig meine schweren Augenlider, denn ich kann mich einfach nicht an diese schrill tönende Sirene gewöhnen. Und dazu kommt noch, dass dieser Overall unerträglich kratzt. Ich will meine richtige Kleidung wiederhaben. Die Sachen waren zwar dreckig und mit Löchern übersäht, aber sie sind viel bequemer als der Overall. Verdammt, ich hasse dieses Ding dermaßen! Ich bemerke neben mir eine Bewegung und weiß bereits, dass Ava sich nun fertig machen wird, um ihre Maske aufrechtzuerhalten. Genau das sollte ich auch versuchen, bevor jemand auf die Idee kommt, mich auszuliefern oder gar zu erschießen.

Wir sind auf den Weg zur Plane, wo der Oberste das Wort erhebt. Ich schaue auf den Boden, dann in den Himmel. Ich spüre, wie Ava mich unauffällig beobachtet. Was sie sich wohl denkt?

»E0225, weißt du eigentlich, wie groß die Plane ist?«, frage ich, um ihr zu zeigen, dass sie nicht mehr allein ist.

Ich bin jetzt da. Ich bin da, um zu helfen.

Sie schaut mich an, und in ihrem Blick ist eine gewisse Wärme. »Ich weiß nicht recht, E0489, aber sie ist gigantisch.«

Ich muss ein Lächeln unterdrücken.

Was für eine Ironie.

Wir kommen zum Stehen. Ich schaue für einen Sekundenbruchteil zu Ava hinüber, doch ihr Blick ist starr auf die Rednertribüne gerichtet.

Nun steht uns wieder ein Theorieteil bei G40 bevor. Wir sind in einem kleinen Raum, der mich an einen Klassenraum von früher erinnert, doch hier ist alles viel moderner. Es gibt auch hier keine Farbe, alles ist nur weiß und grau.

Ich setze mich neben einen Jungen aus meinem Abschnitt und sehe mich instinktiv nach Ava um. Sie sitzt am anderen Ende des Raums. Plötzlich schwingt die Tür auf und G40 betritt den Raum. Alle stehen auf, salutieren und warten, bis sie sich wieder setzen dürfen.

»Setzt euch, Soldaten!«, sagt G40, und wir setzen uns augenblicklich.

»E0225 und E0489, auf ein kurzes Gespräch. Sofort.« G40 zeigt auf die Tür, die zum Nebenraum führt.

Ich spüre, wie mein Herz anfängt, schneller zu schlagen. Weiß er über uns Bescheid?

Ava steht auf und macht sich auf den Weg. Ich tue es ihr gleich und folge beiden in den anderen Raum. G40 schließt die Tür und gibt uns zu verstehen, dass wir uns auf die zwei freien Stühle vor dem Pult setzen sollen. Er selbst nimmt hinter dem Pult Platz.

Zunächst herrscht eine unangenehme Stille. Dann holt G40 tief Luft und sagt: »Ihr habt die Wahrheit verdient. Verurteilt mich nicht gleich, sondern hört mir bitte bis zum Schluss zu.«

Auf einmal ist er nicht mehr der strenge Ausbilder, sondern ein Mann, der zu wenig geschlafen hat und irgendwie versucht, alles wieder in Ordnung zu bringen, ein gewöhnlicher junger Mann, der uns etwas mitteilen möchte. Im selben Moment weiß ich, dass er ebenfalls wach ist. Ich sehe es an seiner plötzlich veränderten Mimik, an der Haltung, der Art, wie er gerade geredet hat.

»Sie sind wach«, stelle ich fest.

Ich bin mir hundertprozentig sicher, doch ich merke erst jetzt, dass ich es laut ausgesprochen habe, denn Ava ist leichenblass, und G40 fehlen die Worte. Gut gemacht, jetzt ist es noch unangenehmer als zu Beginn. Wie schaffe ich es bloß immer, aus verdammt miesen Momenten noch verdammt miesere zu machen?

»Hört zu. Ja, ich bin genauso wach wie ihr. Und ich weiß, dass ihr es voneinander bereits wisst. Es war nur eine Frage der Zeit. Nun, ich werde euch beiden hier raushelfen, denn auf eigene Faust würdet ihr nicht weit kommen ...«

»Stopp!«

Mich erschreckt Avas plötzlicher Ausruf. Ich schaue sie an, und ihr Gesichtsausdruck ist von Wut verzerrt. Sie sieht aus, als wollte sie G40 am liebsten eine reinhauen.

»Moment mal. Ich bin seit einer verfluchten Ewigkeit hier drin, und Sie kommen nicht früher auf die Idee, mir irgendetwas zu erzählen?«

Ich schätze, so hat sie noch nie mit einem ihrer Ausbilder gesprochen, aber ich kann ihre Wut sehr gut nachempfinden.

Sie will eben noch einmal ansetzen, aber G40 kommt ihr zuvor. »Jetzt beruhig dich mal ganz schnell wieder. Nur meinetwegen lebst du überhaupt noch. Also, fahr – einen – Gang – runter«, sagt er beschwichtigend. Er betont jede Silbe einzeln, um klarzumachen, wer hier immer noch das Sagen hat.

»Ich meine ja nur – dieser tägliche Drill, und ...« Es klingt nun ruhiger, fast kläglich.

»Alles nur zu deinem Besten, glaub mir«, erwidert G40 besonnen.

Es scheint, als hätte Ava sich gezwungenermaßen wieder im Griff.

»Es gibt nur einen Weg für euch, um hier rauszukommen, nämlich den durch die unterirdischen Gänge. Von denen weiß so gut wie niemand was, nicht mal der höchste Oberste.«

»Und wohin genau führen die?«, frage ich.

»An die Waldgrenze.«

»Wieso hilfst du uns?« Ava spricht leise und doch mit so viel Energie in ihrer Stimme.

G40 dreht sich zu ihr. »Ich habe meine persönlichen Gründe, doch du musst eines wissen. Dort draußen kennt man dich. Der Oberste hat dich mit deinen Leistungen und deinem Ruf dafür missbraucht, die Rebellen zu bedrohen. Du musst aufpassen, denn viele da draußen wollen dich tot sehen.«

Ich weiß genau, wovon er spricht. Wir wollten sie auch tot sehen, weil sie die Einheit symbolisiert und als sehr gefährlich dargestellt wird. Tatsächlich aber war das eine einzige gigantische Lüge, mit der der Oberste lediglich die Rebellen aufhetzen wollte. Ein Schauder fährt mir über den Rücken und ich frage mich unweigerlich, wem man in dieser Welt noch vertrauen oder wem man glauben kann. Ich schiele kurz hinüber zu Ava und sehe, wie angespannt sie ist.

»Uns läuft die Zeit davon. Ihr werdet heute Nacht schon aufbrechen, weil ich nicht weiß, wie lange ich euch noch decken kann. Gerade wegen der Prüfungen wird es hier viel Wirbel geben. Wir treffen uns um Punkt zwei Uhr vor eurer Schlafhalle.«

»Du führst uns zu den unterirdischen Gängen?«, frage ich, nur um sicherzugehen.

»Ja. Seid pünktlich, sonst überleg ich es mir vielleicht noch anders.«

Nun sehe ich G40 zum ersten Mal lächeln.

»Kommst du mit uns?«, frage ich voller Hoffnung.

»Nein, ich bleibe. Vielleicht kann ich hier noch anderen helfen.«

Ich habe das Gefühl, seine ehrlichen Absichten aus seiner Stimme herauszuhören. Ich finde es bewundernswert.

»Aber wird man dir nicht die Schuld geben?« Ava klingt nervös.

»Macht euch um mich keine Sorgen.« G40 macht Anstalten aufzustehen.

»Wie heißt du?«, fragt Ava noch.

»Markes Taylor.« Damit geht G40 zur Tür und lässt uns allein.

Avas Hand liegt in meiner. Ich hatte es erst gar nicht bemerkt. »Heute Nacht werden wir diese verdammte Anstalt verlassen«, flüstere ich in die Stille hinein, und sie drückt meine Hand leicht. Ich sehe ihr an, dass sie das, was sie gerade alles über ihren Ausbilder erfahren hat, noch nicht ganz verdaut hat. Sie dreht ihr Gesicht zu mir und unsere Blicke verschmelzen miteinander.

»Lass uns endlich von hier verschwinden, mein befreiter Schützling.«

Sie zwinkert mir zu, und ich muss mein lautes Lachen dämpfen, damit es keiner hört.