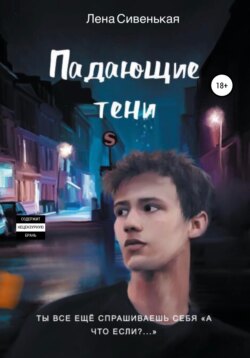

Читать книгу Падающие тени - Лена Сивенькая - Страница 3

Глава первая. "Nackenstarre garantiert" – "Затекшие шеи гарантированы"

ОглавлениеИногда по утрам я предаюсь размышлениям, а не умер ли кто-нибудь на моей кровати? Кровать досталась мне вместе с другими предметами мебели в арендной квартире старой постройки. Кровать тоже древняя, но ещё крепкая старушка. Прямо как моя бабуля. Поэтому я дал ей шанс, и вот уже два года она не даёт повода в себе усомниться. Кровать. Не бабушка. Меня занимает этот вопрос, потому что я не знаю дальнейшую судьбу постели Феликса, в которой его нашли мёртвым. Сожгли ли ее, или кто-то на окраине Кельна видит в ней добрые сны, где нет места боли и страху? А если я вдруг отдам концы прямо в постели, что с ней будет? «Давайте выбросим ее, и дело с концом – на ней человек умер», – начнёт трещать риэлтор в очках Гарри Поттера. «Нет-нет. Она же не испорчена – сгодится для новых жильцов», – запротестует владелица квартиры, шлепая пухлыми напомаженными губами. И кровать переставят поближе к окну: для уютности.

Дни стоят солнечные, яркие. Эта та самая ранняя весна, когда даже утренний морозец все же обещает робкое мартовское тепло. Я лежу в постели и щурюсь, пытаясь разглядеть на часах возле двери, который час: 9:30 или 10:30. И то, и другое слишком рано для меня. Я могу пролежать так очень долго: мысли затягивают в свою мрачную воронку. Нет, у меня не депрессия. «Период творческого застоя – ничего страшного», – так сказал мой терапевт. Я не слишком-то ему доверяю, но засранец помог мне прийти в себя четыре года назад, когда моя группа ЛенцВернерКох стала известной, как три полоски Адидаса.

Я везде ловил на себе взгляды; меня узнавали в самых неожиданных и нежелательных местах: в отделе мужского белья, в кафе, когда у тебя изо рта торчит половина гамбургера, или в туалете клуба, куда ты пришел с друзьями. Такая популярность, знаете, не всем по душе.

Если бы Феликс был жив, он непременно говорил бы, что «психологи для слюнтяев». Может, это и так. Может, я и есть слюнтяй, раз уже третий раз хожу на длительные сеансы.

Первый раз меня привёл в кабинет школьного психолога отец. Мне было шестнадцать, и я, как бы это странно ни звучало, был на дне.

Во второй раз я посетил психолога уже здесь, в Берлине, в двадцать четыре (отлично продержался, правда?), когда журналы печатали по несколько разворотов с подробностями о том, как я живу и что ем на завтрак (кофе и яблоко – неизменно), а радиостанции без конца транслировали мой голос. «Его голос и внешность – сочетание несочетаемого. Но именно такой коктейль создаёт мощную харизму и лишает шанса оставить его исполнение без внимания». (На фото я на сцене Kosmonaut1 в Хемнице вцепился в микрофон до побелевших костяшек, а позади меня улыбаются Аксель и Гус).

«Винфрид Кох много пишет о своих влюбленностях, превращая личные воспоминания в лирические баллады. Однако ни одна из представительниц прекрасной половины человечества не называет себя его девушкой. Может быть, потому, что это не девушка, а парень?» (Мило правой рукой притягивает меня к себе, а левой едва держит торт в честь моего двадцатипятилетия, утыканный свечами всех цветов радуги).

Но так было раньше и сейчас те времена видятся как шумный фильм в быстрой перемотке. Уже больше года, знаете, я вижу новое дно. Оно гораздо ближе, чем часы у двери, и мне почти не надо щуриться. Я не могу придумать текст, у меня нет никаких новых музыкальных зарисовок – ни-че-го. Когда новых песен не было два-три месяца, никто не задавал вопрос «Что происходит?». Когда же прошло девятнадцать месяцев с момента рождения последней песни, испугался я сам.

После полудня мне предстоит встреча с Рихи, после которой наконец станет ясно, насколько плачевно наше положение Рихи Мюллер – наш менеджер на протяжении девяти (десяти?) лет и мой друг (когда-то эти слова стояли в другом порядке) – последние полгода избегал встреч наедине. Кафе, рестораны, клубы, на худой конец переполненные студенческие кофейни – все лучше, чем сидеть в тишине друг напротив друга и подбирать правильные слова вместо нужных. Последний раз мы виделись в «Луиз Далем»2 три недели назад и решили, что запишем «хоть что-то к середине апреля». Но, очевидно, «рынок диктует свои условия», раз сегодня у нас незапланированная встреча.

Я вспомнил о тех ребятах, на чьё выступление мы ходили в 2011 году в удушливом клубе на окраине Кельна. Их солист Томас (никак не вспомню его фамилию) сколотил группу в том же году, что и мы. Он не гнушался незатейливых текстов на двух аккордах и легко вскочил на гребень волны популярности. Натыкаясь на его лицо в телике между выпусками новостей и прогнозом погоды, я каждый раз думаю, что он со своими ребятами занимает место ЛенцВернерКох. Мое место. Если бы он не выстреливал по песне в месяц, мне бы удалось выдавить из себя что-то сносное. И вот теперь Томас (как там его?) колесит по стране в нашем концертном Фольксвагене, по несколько часов в день болтает с Рихи – нашим Рихи, которого я знаю с тех самых пор, когда во мне обосновались тени и посылает со сцены воздушные поцелуи женщинам, забывшим меня так же легко, как свой истинный возраст.

Я, конечно, не всерьёз так думаю, но отделаться от подобных тошнотворных мыслей не могу.

Наконец я выбрасываю из одеяльного кокона ногу на съедение монстрам – реальности и рутине. Поеживаясь от утренней мартовской свежести, что сочится сквозь щели в старых окнах, тащусь в ванную.

Дом, в котором мы с Бенни снимаем квартиру, выходит на Ландверканаль. Он такой же, как и соседние, ничего примечательного. Разве что я не уверен, что во всех домах в округе такие высокие потолки. Окна в 2,5 метра, зеленый внутренний дворик, много солнца и добропорядочные соседи – вот за что риэлторы неизменно накручивают здесь арендную плату. В доме действительно очень «добропорядочные соседи»: член ХСД3, редактор, управляющий директор сети Пенни Маркт4. Район для добропорядочных белых граждан. Мне стыдно, что я живу среди них, но такова цена тишины и покоя, так необходимых для полного погружения в музыку. Мой сосед Бенджамин австралиец, и на родине у него сеть школ по серфингу. Что он забыл в Берлине, мне не совсем понятно, но кажется, у него роман с молодой женой австралийского посла в Германии. И поэтому три года назад он, так же, как и я, перебрался в столицу и решил, что может позволить себе такие апартаменты. Жену посла у нас я ни разу не встречал, но если учесть, что 300 дней в году я проводил в туре, разъезжая с концертами по стране и ближнему зарубежью, она могла бы жить у нас, а я бы и не узнал.

Поначалу я не мог спокойно спать в этой квартире: из-за кругленькой суммы, в которую она мне обходилась. Квартиру в Кельне, купленную на собственные деньги, я сдавал, но ее арендная плата почти равнялась плате за берлинскую квартиру. Выходило, что я ничего не зарабатывал на этом. И это меня беспокоило. Но потом я свыкся, ведь на все остальное я тратил очень мало. К тому же мне было очень нужно место для пианино и трех гитар и совсем не нужно наличие маленьких детей по соседству.

Со временем я полюбил свое новое жилище и с надеждой думал, что, возможно, когда-нибудь я смогу назвать его или какое-то другое место домом.

Зеркало в ванной заляпано брызгами воды, и чтобы как следует рассмотреть круги под глазами, мне приходится приблизиться к нему вплотную. Рассмотреть их так и не удается: зеркало тут же запотевает. Зубная паста из расплющенного тюбика больше не выдавливается ни на миллиметр. Сжимая щётку, плетусь по коридору в ванную Бенджамина. Здесь как всегда идеально чистое зеркало, блестящая раковина и никаких валяющихся на полу использованных полотенец. Чистить зубы в его стерильной ванной я не рискую и возвращаюсь к себе. Щетка почти разрядилась и вибрирует из последних сил. Прогресс работает на ленивых людей: электрические зубные щетки, роботы-пылесосы, вибраторы. «С нашей новинкой вы экономите свое время», – радостно вещают красивые женщины с экранов. Время для чего? Вы придумали короткие сообщения и смайлы, чтобы не встречаться с друзьями и родственниками; виртуальную экскурсию по Лувру, чтобы одной рукой утирать с подбородка майонез от сэндвича, а другой зумить Мону Лизу; а алгоритму Тиндера вы доверили выбор, чей пот слизывать сегодня ночью. Так о каком «своём» времени речь?

Наконец покончив с умыванием, я не глядя вытаскиваю из шкафа одежду: чёрные джинсы, худи, непарные носки. Мне двадцать восемь, но с моим ростом (188 см) и субтильным телосложением мне уже семь лет как двадцать один.

На крыльце я встречаю Анну – соседку с нижнего этажа, единственного человека в доме (кроме Бенни, конечно), кого я искренне рад видеть.

Анна улыбается, и по ее лицу расползаются лучики-морщинки.

– Анна! Рад видеть! Демонстрация уже закончилась?

Лицо Анны мгновенно меняется.

– Ох, мы побывали на двух. Сначала у Федерального ведомства канцлера. Против фашистской угрозы в Тюрингии. А потом у МИДа – должны же они наконец выпустить из этих ужасных лагерей детей греческих беженцев? Винфрид, ты не ходил к МИДу? Ты же такое не пропускаешь.

– Нет, фрау Анна, мне немного нездоровится.

Тюрингия… Я ещё не встречал немца, который бы не слыхал о Тюрингии. На этой земле в ходе последних выборов АдГ5 стала второй в ландтаге и расшатала всю политическую обстановку. Но сегодня мне не до этого: боюсь, Рихи планирует неслабо расшатать мой личный ландтаг и вытрясти из меня весь прожжённый скептицизм и невозмутимое спокойствие. Я страдальчески морщусь, чтобы Анна, чего доброго, не заподозрила меня в прохладности политических чувств – но мне правда сейчас не до этого, дорогая Анна.

Соседка трогает мой рукав чуть выше локтя морщинистыми пальцами, как бы поглаживая его, и сочувственно заглядывает в глаза с высоты своих полутора метров. Я отстраняюсь, чтобы открыть ей дверь и вежливо спровадить: долго изображать страдания я не могу – нужно оставить что-то в запасе для Рихи. Анна послушно скрывается за дверью, успев выпалить:

– Желаю скорее почувствовать себя лучше!

Да уж.

Чувствуя себя гадко, будто не просто слегка приврал, а нахально обобрал беспомощную старушку посреди бела дня, я двигаюсь к велосипеду, пристегнутому неподалёку.

У меня подержанный велосипед от Fahrrader Manufactur, который я прикупил за 170 евро после переезда из Кельна. Знаю, двадцатку можно было сторговать, но я опасался снова быть узнанным. В любом случае претензий к велику у меня нет – за три года, что он со мной, ему приходилось оставаться на улице и в дождь, и в снег, а ему хоть бы хны. В первую годовщину нашей с ним совместной жизни я подарил велосипеду велосумку. Аве тому, кто их придумал, ведь однажды мне удалось довезти в этой сумке невредимыми десять бутылок вина!

До «Essen ist Gluck»6, где назначена встреча, ехать минут десять, и это проблема. Если дорога занимает немного времени, это всегда проблема. Думаешь такой «Ха! Езды-то от силы десять минут. Сейчас ещё минутку попялюсь в потолок, размышляя о количестве смертей на квадратный метр квартиры, и выбегаю».

Я закрыл дверь за Анной как раз в тот момент, когда должен был уже приземлить свой зад на засаленный велюр углового диванчика в «Essen ist Gluck». Терпеть не могу такие столики – никакой границы между тобой и твоим собеседником. К тому же вечно приходится сворачивать себе шею, пытаясь удерживать вежливый зрительный контакт.

Я опоздал на пятнадцать минут, зная, что Акс и Гус уже на месте и все ждут только меня и в эти минуты ожидания Рихи обычно несёт какую-то ахинею, веселую ерунду, которая на его взгляд создает непринужденную атмосферу. Но парни прекрасно понимают, для чего мы садимся в круг и ритуально вскидываем головы к потолку: помолиться творческим богам о даровании мне психического здоровья – чтобы я смог наконец написать пару песенок. Именно «песенками» – назвал их Рихи в прошлый раз, когда я подсунул ему на диске несколько демок:

– Нельзя намазывать это людям на хлеб снова и снова! Нужно собраться и выдать не меньше трёх песенок!

Песенки. Более уничижительный ярлычок трудно было подобрать. Сначала ты проводишь ночи напролёт с гудящей головой, которая, подобно жерновам, перемалывает смутные образы, чтобы получились достойные слова.

Поутру твои глаза ещё продолжают невротически вращаться в поисках подсказки от мира – чтобы достойное слово получилось ещё более достойным. Несчастные жернова в этот миг рады какой угодно подсказке – случайной фразе из выброшенных старых книг или звуку чьих-то рассеянных прощаний в переполненном метро.

А потом ты сидишь здесь с воспалённой бомбой вместо головы, а кто-то ехидный пишет на медальке из фольги слово «песенки» и пришпандоривает эту бутафорию к твоей впалой груди.

И тогда место крепления медальки начинает болеть; и боль бежит от измученных струнами пальцев до дырявых жерновов и обратно.

Она саднит, эта боль, жжёт до самых мослов, щиплет обидой глаза и перехватывает злобой горло

«Essen ist Gluck» – обычное для Берлина вегетарианское кафе, которое специализируется на пасте с овощами и тостах с хумусом. Здесь на твои плечи кладет свои лапы-листья свисающая со стен лиана, а из углов тебе подмигивает толстопузый Будда.

Нет, милый Сиддхартха7, не шепчи мне о том, что мир полон страданий. Я знаю не хуже твоего. Мои подростковые вихры намотались на колесо Сансары так давно, что я забыл, по какому кругу бегу сейчас, который раз прокручивая в голове «У меня давно нет матери, мой друг умер слишком рано». Ты не Иисус, ты никого не любишь, но ты хотя бы честен: «Родился – будешь страдать». Никто из нас не помнит своего рождения – такую дичь психика быстренько скрывает за ширмой обрывочных воспоминаний о детских праздниках, липких от сладкой ваты руках и материнских объятиях.

Мама… мамочка… мути. Так я бы, наверное, называл Ингрид Кох, когда звонил бы ей из тура, восторженно пересказывая, как мы отыграли концерт.

Мать ушла в 2006 году, когда мне было четырнадцать. Одним махом убила всю нашу семью. Уцелел только Клаус, спустя год сбежавший в Берлин учиться. Отец так и не позволил себе быть счастливым. А он заслуживает счастья, как никто другой. Больше, чем я.

Побег матери из семьи (а это был именно он) стал отправной точкой множества событий, которые чавкающими тропами привели туда, где я есть сейчас. Я думаю, что если бы мать не ушла из семьи, я не бросился бы в мутный водоворот вечеров с Феликсом под окнами Штрауса, не сблизился бы с ним… и тогда бы не потерял его. Невозможно потерять того, кого не узнал.

Последние сто метров я поднажал и, пристегивая велосипед к фонарному столбу у прачечной недалеко от кафе, ощущал, как противно прилипла футболка к взмокшей спине.

Я глянул в витрину прачечной – оттуда на меня смотрело осунувшееся небритое лицо с всклокоченными мартовским ветром завитушками. Эти локоны были материнским наследством. Лицо дополнялось сухопарой фигурой с длинными пальцами на руках – ещё одно материнское наследство.

Длинные ноги – очередное материнское наследство – ещё подрагивали от стремительной езды на велике.

Попробуй забудь её предательство – когда она смотрит на тебя из каждой витрины.

Я закурил. Много лет я курю смесь табаков Виргиния. Есть что-то цепляющее за душу в распределении табака по бумаге и аккуратном поглаживании туго набитой палочки, раскрывающей свой вкус и крепость после того, как её лизнёт огонь.

– Ну, Винфрид Кох, давай, расскажи им про песенки, – вслух произнёс я и направился ко входу в заведение.

Я шёл с тлеющей самокруткой в руке, посасывая сладковатый терпкий дымок.

Воздух был еще студеным. Смешиваясь с пряным дымом, он разливался внутри острым теплом. Солнце висело низко, и я жмурился от неожиданной встречи с ним.

Когда я вошёл в зал, парни уже сидели у дальней стены – свет из ближайшего окна размазывался где-то на подступах к их столику, и вокруг нужного мне диванчика царил полумрак. Девушка-хостесс с блестящими глазками и носиком-пуговкой, лихо лавируя в узких проходах на высоченных каблуках, проводила меня до самого столика, учтиво бросив напоследок:

– Хорошо провести время, Винфрид.

Я кивнул, а сам уже посматривал на Рихи. Мол, ну же, видишь, все не так плохо, раз меня узнают и без новых песен.

– Ты опоздал, – вместо приветствия нахмурился Рихи. – Но я все равно чертовски рад тебя видеть.

Притянув меня к себе, он похлопал по моей спине где-то в районе лопатки – «отцовский» жест.

Обменявшись рукопожатиями с парнями, я плюхнулся на диванчик рядом с Гусом, отделяясь его щуплым телом от пышущего жаром Рихи. Мне знаком такой сорт горячности Рихи – влажные ладони, лихорадочный блеск в глазах. Он еле сдерживает себя в рамках приличий и условностей, чтобы не вскочить с места, не схватить меня за грудки и не трясти, пока из меня, словно монеты из карманов Пиноккио, не посыплются «песенки».

Травянистого цвета диван приятно просел, окружая своими пухлыми выпуклостями, как материнское нутро – тепло и безопасно. И Рихи не близко – через стол.

Рихи потирал подбородок и смотрел мне куда-то в волосы.

– Твои демки не годятся. Вообще ни одна. Если бы ты не перестал писать песни, поддерживать интерес вокруг вас было бы легко. Но после такой длинной паузы… – Рихи развёл руками.

– А как же «Morgen ist die Frage»8? Она ведь неплоха. Не идеальная, но приятная на слух. И текст не пустышка. Разве она… – подал голос Аксель.

– Акс, она нам ничего не даёт. Год назад она бы звучала, год назад. А сейчас… нет. Не вариант.

Год назад я предпочёл бы откусить себе язык, нежели оправдываться за то, что написал. Я писал что хотел и как хотел. В своём темпе, своими словами.

– Записи не годятся, потому что рынок уже другой, молодежь другая: они хотят радоваться, – Рихи критично поджал губы, – Вспомни последний альбом: боль на боли, одни слёзы и печали. Сейчас они такое слушать не хотят. Афганистан, Ирак, парниковые выбросы, волосы Трампа – им есть о чем париться и без такой музыки.

Официант принёс пиво для нас и воду – для Рихи, и какое-то время мы молча пили. Я всматривался в зеркальную столешницу – волосы совсем разметались на ветру; пора бы их подстричь. На груди прямо посреди чёрного худи – белёсое пятно неясного происхождения. Надо же, не заметил перед выходом. Рихи ещё больше ерзал на своём месте: боюсь, после его задницы на диване не останется велюра. Мне больше нечего ему сказать, только вот…

– Но ведь им всегда нравилась моя откровенность.

Рихи покачал головой:

– Люди все еще хотят откровенности…

– Но не моей, да?

– Чувак, ты застыл в одних и тех же темах. Они просто устали от этого. Я ведь знаю, какой ты и как можешь. Внутри тебя творится такое… – Рихи закатил глаза, – но ты не можешь об этом писать.

Мы снова молчали. Рихи сосредоточенно пил воду.

– Время не стоит на месте, запросы меняются.

Рихи снова говорил горячо, с сочувствием, но оно мне уже не было нужно. Я злился так же, как когда впервые увидел этот сочувствующий взгляд маминой коллеги по работе. Нееет, засуньте его себе в жопу.

– Каждый день появляется много новых исполнителей, – продолжал вещать Рихи – молодых и дерзких, они отвлекают на себя внимание. Взять хотя бы Инненштадт.

Снова этот Инненштадт! Сладкие мордашки и сладкие голоса, аж тошнит! Едва откроешь интернет, на тебя потоком льется этот сладкий сироп. К началу прошлого фестивального сезона их знала уже вся Германия, а сегодня в каждом городе билеты на их концерты раскупаются за часы.

– Мне кажется, им хотелось бы узнать тебя, Винфрид, поближе, – Мюллер откусил кусок хрустящего тоста. – Что, если написать песню о твоей матери?

«Что?!»

– Нет.

– Может, тогда рассказать, что Карла – героиня твоей самой известной песни, какое-то время была еще и твоей учительницей искусств?

– Нееет, – я сжал челюсти так, что в районе ушей что-то больно щелкнуло. Под рёбрами тоскливо заскулило. Мне хотелось запустить в Рихи картошкой и полить сверху пенным пилснером. Он мой друг, но гонцу, принесшему плохие вести, всегда отрубали голову. А идиота, предлагающего всякие глупости, не грех и о стол приложить.

– Ладно, Кох. Давай ещё немного поработаешь над альбомом – я выбью несколько месяцев. Но июнь – это конечный срок. Иначе будет слишком мало времени для капитализации. Так мы все лето прохлопаем.

Кусок авокадо на пшеничном хлебе, смазанном творожным сыром, скрылся в мельнице рта Рихи. Он быстро-быстро шевелил челюстями, стараясь поскорее прикончить тост – и меня заодно. Затем посмотрел на новенькие Эпл Вотч и торопливо махнул официантке, чтобы расплатиться и уйти.

Я всегда был не прочь иметь друзей, но сейчас, когда на меня смотрели столько людей, мог ли я ожидать, что все они – мои друзья? Что они примут все мои переживания? Мое прошлое? Стоило ли мне ожидать, что они примут меня полностью? Таким, каков я есть на самом деле? Ведь я знаю, что стоит мне сделать лишний шаг в сторону – и все отвернутся. «О, чувак, ну это зря, это уже лишнее».

Напоследок Рихи, пытаясь сделать это незаметно, подвинул к моему краю стола демо нашего нового альбома и три конверта с моим именем. Раньше он приносил из офиса кипу писем от поклонниц, где различного уровня пристойности фото сопровождались предложениями встретиться. Теперь же из офиса в основном передавали счета: поклонницы со временем подостыли. Им не нравилось, что я вступил в партию «Зелёных», пою на их годовщинах и митингах и много говорю о беженцах. Рихи прав: им хотелось, чтобы я лишний раз не напоминал, какой мир дерьмовый, чтобы я продолжал посвящать песни женщинам, чьих имен они никогда не узнают, и напускать на себя ещё бóльшую дымку мрачной таинственности. Были времена, когда я действительно хотел рассказать о своих чувствах, своем опыте с женщинами, и погружал слушателей в океан своей рефлексии. Откровенность и сильный голос в сочетании с моим субтильным телосложением заставляли их дышать учащенно. Теперь же то ли океан рефлексии измельчал, то ли мне больше не хотелось говорить это вслух.

– Винни, ты с нами? – Гус кивнул на входную дверь – они с Акселем намеревались поработать сегодня в подвале у Акса, где была небольшая репетиционная комната.

– Сегодня? Я собирался…эээ… – я запнулся – чтобы быть правдоподобным, вранье должны быть мгновенным, – у меня планы.

Нет, не могу: разговоры энергозатратны, а мне нужно многое обдумать.

– Уверен? – Густав не сдается. Я спешно киваю, чтобы Аксель не вздумал подключиться к уговорам. Наконец, они уходят.

Пока я курю возле выхода, единственное, за что может зацепиться глаз – велопарковка: черные и розовые велосипеды, спортивные и городские, с корзиной и без. Мне нравится придумывать, кем может быть владелец, например, вот того кислотно-зеленого велосипеда. Я решил, что им вполне могла бы быть студентка в панковских рваных колготках, тяжелых ботинках и шипованном напульснике. Обычно я не успеваю дождаться владельца велосипеда, который участвует в моей угадайке – докуриваю и уезжаю. Но не сегодня. К велосипеду подошел мужчина в сером офисном костюме, отстегнул велосипедный замок, элегантно перебросил ногу через раму и медленно пошуршал протекторами. Надо же. Не угадал.

Ноги тяжелые, словно к каждой привязано по мешочку с песком. Поэтому так элегантно, как владелец кислотного Фокуса, перебросить ногу через раму мне не удается. И все же Будда остается позади.

Машины мигают фарами, сигналы истошно визжат, а солнце, устав за день не меньше моего, берёт курс на западный Берлин.

…Чертов Рихи. Что можно с этим сделать? Что вообще в таких условиях делают музыканты? Наступить себе на горло и написать то, чего они хотят? О матери?

Я попытался вспомнить ее лицо. Нет. Никак. Слишком долго его нет в моей жизни. Слишком больно далось мне его отсутствие. Я представил, как стою на сцене и распадаюсь на мельчайшие частицы. Щеки обильно лоснятся, как от заживляющей мази, каждый раз, когда бесноватая толпа просит исполнить песню «Про мути».

До чего же чеканутый Рихи и его идеи. Нахмурившись, я немного сбавил скорость, и колёса замедлили суетливое вращение. Нет, нужно придумать что-то более реальное, чем песня про мать.

Кстати, о чем поется в последней песне Инненштадт? Той самой, что играет на всех углах и вскоре будет транслироваться прямиком из головы Томаса в мою. Там что-то про собаку. Я не уверен точно, но кажется, так. Написать про собаку я тоже не могу. У Феликса был чудесный лабрадор. Куда они дели его после похорон? Без понятия. Так много вопросов – а я по-прежнему не знаю на них ответов. Задал бы их вовремя – сэкономил бы на терапевте.

Домой я еду по Котбуссер Дамм. Здесь меньше злобных велосипедистов: тех, кто едет без рук, читает книгу или пристраивается между машинами.

Едва я миновал площадку для пляжного волейбола, как на город хлынул дождь. Через три минуты, впрочем, меня уже обдувало ветром, а к тому моменту, как я подъехал к «Kebab Baba», вся одежда уже была сухой. Потому-то я и не смотрю прогноз погоды. К чему запоминать её сменяющиеся каждые двадцать минут настроения. Это же Берлин.

Внутри кебабной было полно народу. На уличных скамейках люди тоже сидели вплотную. За прилавком – как всегда в это время – был Фатих Кутлу. В 68-ом году, когда ФРГ испытывала острый дефицит рабочих рук, его отец приехал в Берлин работать на стройке. Ему было всего восемнадцать, но к тому времени на родине он уже пережил дефолт, кризис и военный переворот. Фатих родился уже гражданином Германии, но национал-социалистов это мало интересовало. Они частенько портили краской витрину Фатиха, а однажды вечером даже бросили камнем в стекло. Фатих относился ко всему философски, к этим хулиганствам в том числе.

«Когда-нибудь они найдут свое место в жизни и успокоятся», – говаривал он, смачивая тряпку очередной порцией растворителя.

Я люблю с ним болтать. Кебаб от Фатиха я тоже люблю, но если бы его готовил и продавал кто-то другой – с менее добродушным лицом и мыслями – я бы не помогал ему отдраивать краску с витрин.

Фатих машет мне через окно. Я киваю в ответ и отъезжаю от кебабной. В метрах двадцати через дорогу киоск, в котором я регулярно покупаю по три-четыре газеты. Продавец – Штефан Засс, возможно, видевший Гитлера своими глазами – всегда одобрительно кряхтит. Его правнуки не читают газет, поэтому я его идеальный «правнук». Штефан стоит у прилавка с 75-го года. О том, что стена пала и Восточного и Западного Берлина больше нет, он узнал, как всегда, из газет. Вечером 9 ноября мимо его киоска в сторону КПП пронеслись десятки людей. Штефан им не поверил. А наутро прочитал все в газете.

С памятью у мужчины уже особые отношения, но он записал названия «моих» газет и всякий раз подает мне их, не дожидаясь, пока я раскрою рот. Мне неловко за такое внимание. Поэтому в прошлое Рождество я оставил с его стороны прилавка подарок – галстук. Куда бы я ни направлялся, я прохожу мимо его киоска: убедиться, что Штефан Засс в здравии и на своем месте. Когда я в Кельне или – как бывало раньше – в туре, я прошу Фатиха наведаться к Штефану. Так я знаю, что у обоих все в порядке.

Газеты я вычитываю от первой до последней строчки. Иногда попадаются интересные случайные фразы – их можно использовать в песнях. Лучшие я сразу выписываю, а строки с потенциалом подчеркиваю текстовыделителем, чтобы когда-нибудь вернуться к ним. С интернетом такую штуку не проделать, да и шуршать газетной бумагой в поисках нужного выпуска как-то приятнее: успокаивает. Я делаю так последние года три, когда покупка газет стала ерундовой тратой.

Если бы я все еще жил в Кельне, то в еженедельной газете я бы натыкался на статьи о Карле и ее галерее. В Берлине о ней пока ничего не знают, разве только то, что в ее галерее я, Аксель и Густав записывали свой первый альбом. На всю свежую газету была лишь маленькая заметка об открытии сегодня второй ее галереи в Кройцберге. А вот Карла наверняка каждый день натыкается на упоминания обо мне: радио, телевизор, социальные сети. Иногда я думаю, читает ли обо мне мать? Или это только я хочу найти хоть какое-то упоминание о ней в газетах? Иногда мне кажется, что я не перенесу новость о том, что мать совсем меня не искала. А иногда кажется, что не удивлюсь. Если ей не нужен был тринадцатилетний Винфрид, зачем ей двадцативосьмилетний? Лучше пусть не читает. Достаточно того, что читает Карла.

Я припарковал велосипед у фонарного столба и поднял глаза на окна своей квартиры. Иногда я фантазирую, кто там мог жить до меня с Бенджамином. Может быть, тридцатилетняя бухгалтерша, заполночь вползающая в коридор с дубовым паркетом после очередного квартального отчёта. А потом в горячке убивающая своего парня: из-за того, что дебет с кредитом не сошлись. Или: она графический дизайнер, он работает телеведущим, двое сопливых детей. Он изменяет ей с кассиршей из продуктового на углу, вечно пахнущей прогнившим луком. Отношения на троих – как башенка в Дженге: рухнет если не сейчас, то через два хода. Их башенка рухнула через один – чемоданы с мужскими рубашками в парадной, всхлипы в моей ванной.

Так или иначе все выдуманные мною истории заканчиваются расставанием.

Если дела будут совсем плохи, из квартиры придётся съехать. Жаль будет терять компанию моего соседа Бенни – три года он успешно терпит меня и все мои недостатки. Нет, вру. Он даже не замечает их. До того он расслаблен и доволен жизнью.

Бóльшую часть времени Бенджамина не бывает в квартире. И ночует он раз от разу. Но сейчас он здесь. С Бенни у нас обычные приятельские отношения: привет, ну как Кёльн вчера сыграл? У вас сейчас зима в Австралии? Дописал новую песню? Строго говоря, мы ничего не знаем друг о друге, только факты, добытые в ходе неспешного потягивания пива перед монитором. И кажется, нас обоих это устраивает: ближе к тридцати все труднее сближаться с другими людьми. К тому же я из тех, кто долго привыкает к новым вещам, а уж к людям – тем более.

Замок провернулся не с первого раза. Его давно пора поменять, но я все забываю вызвать мастера. Часть квартиры, который пользуется Бенджамин, в конце коридора: спальня, ванная и комната, служащая кабинетом. В моем распоряжении еще одна ванная и две комнаты. Я захожу в квартиру и, стараясь не шуметь, стягиваю кроссовки. В моей половине холодильника закончились продукты, и после встречи с Рихи я должен был купить еды, но это совершенно вылетело из головы. В заднем кармане джинсов завибрировал телефон. Сообщение было от отца: «Велосипед подозрительно щелкает. Сдам в ремонт и похожу несколько дней на работу пешком».

Я набрал ответ: «Ты когда-нибудь свалишься с него и покалечишься. Нужно купить новый, и дело с концом. Если ты выберешь, я хотел бы его тебе подарить». На этом переписка останавливается – как только речь заходит о подарках с моей стороны, отец сразу замолкает или переводит тему. Ему это не нравится, но я хочу подарить ему все, чего он был лишен многие годы, пока экономил на себе и растил нас с Клаусом.

Ответной смс-ки я так и не дождался, поэтому, стащив у Бенджамина кусок холодной пиццы с застывшей жирной коркой, принялся за конверты.

Мне приходили разные письма: четыре года назад, например, от редакции журнала по психологии. После вступительных строк о том, какой я распрекрасный, они заверили меня, что немецкие читатели катастрофически нуждаются в моем опыте существования без матери. Два года назад после моего полуголого видео под песню Бритни Спирс, снятого в шутку для подруги, прилетели недвусмысленные письма от бельевых брендов, предлагающих сняться в рекламе трусов.

Что ж. Сегодня все было куда прозаичнее. Внутреннее содержимое первого конверта извещало о повышении стоимости услуг Hansa Studios9. Второй конверт был от Карлы – приглашение на открытие её галереи здесь, в Кройцберге. Жирными от пиццы пальцами я вскрыл третий конверт.

«Уважаемый Винфрид Кох!»

Что ж, начало неплохое.

«Знал бы ты, чувак, как меня достала твоя самодовольная рожа».

Что за…

«Я несколько лет слежу за тобой. Знаешь, мне очень хотелось бы увидеть твое лицо, когда ты узнаешь истинную причину, почему твоя мать вас бросила.

Удачи, Кох. И сил. Они тебе понадобятся, чтобы пережить это заново».

…Если это шутка, то крайне неудачная. Я проморгался и потер ладони. Полный бред. Но это было не все. К бумажке прилагалось фото ужасного качества. Изображение местами плыло, местами крупно зернилось. Перед объективом стояли четверо, остальные тонули в темноте низкосортной пленки и дешевой фотобумаги. Но мне было достаточно и четверых.

Двое из них – парни, в пиджаках старомодного фасона. Сейчас такие не носят, только в кино про ГДР и Советский Союз. Остальные двое – девушки в светлых праздничных платьях. Одна из них высокая – выше темноволосого парня, к которому прижимается щекой. Волосы собраны в высокую прическу, к которой сзади прикреплено подобие фаты. Я поморгал в надежде, что это оптический обман, очередная галлюцинация после бессонных ночей, и перевернул карточку. На обороте синими чернилами аккуратным почерком было выведено «Берлин, 1988». Родители еще даже не были знакомы. В недоумении я снова перевернул фото. Женщина в фате продолжала счастливо улыбаться фотографу. И мне.

Нет. Моя мать улыбалась только мне.

1

Kosmonaut Festival – музыкальный фестиваль, проходящий в Германии.

2

Ресторан немецкой кухни.

3

Христианско-демократический союз Германии – политическая партия в Германии

4

Сеть супермаркетов со скидкой, базирующаяся в Германии.

5

«Альтернати́ва для Герма́нии» (АдГ) (нем. Alternative für Deutschland, AfD) – ультраправая политическая партия в Германии.

6

«Essen ist Gluck» – вымышленное вегетарианское кафе в районе Кройцберг, Берлин

7

Сиддха́ртха – имя, которое получил Бу́дда Ша́кьямуни, одна из ключевых фигур в буддизме.

8

Пер. с немецкого – «Завтра и есть вопрос»

9

Студия звукозаписи в Берлине.