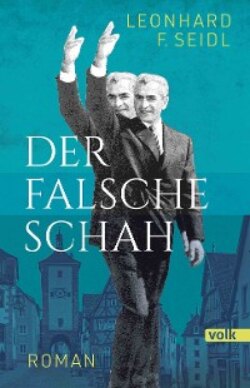

Читать книгу Der falsche Schah - Leonhard F. Seidl - Страница 13

Ausrufung des Kaisers

ОглавлениеDer Bartholomäus kann von Glück sagen, dass er kein Esel war und vor allem kein Esel in Persien. Weil, der Vater von seinem Bruder im Geburtstage, der hat nämlich ganz schön aufgedreht da drüben in seinem Teil des asiatischen Kontinents. Viel mehr als sein Vater daheim, der nach dem großen Krieg erst einmal wieder Land gewinnen hat müssen unter den Füßen. Aber wie es halt so ist, wenn einem schon ganz viel gehört, Land, Gold und Geld, dann möchte man immer mehr haben. Der Vati hätte in diesem Zusammenhang den Bertold Auerbach zitiert: „Wer nicht zufrieden ist mit dem, was er hat, der wäre auch nicht zufrieden mit dem, was er haben möchte.“ Und die Mutter hätte genickt, weil die gar nicht genug Ordnung hat haben können, auch in Zufriedenheitsdingen.

So oder so hat der Bartholomäus froh sein können, dass er kein Esel in Persien war, vor allem nicht zu jener Zeit und vor allem nicht der Esel. Es war nämlich so, dass der Vati vom Schah ganz schön zintig geworden ist, wenn irgendwer auch nur einen Zeh auf seinen Grund gesetzt hat. Selbst wenn es nur ein Eselzeh war. Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Esel auch Zehen haben.

Auf alle Fälle ist der Esel, weil er eben ein Esel war, einfach auf den Grund und Boden vom Schah gelaufen, der früher mal einem Bauern gehört hat. Genauer gesagt dem Bauern, dem auch der Esel gehört hat; es war ganz einfach, auf den Grund vom Schah zu laufen, weil der damals so viel davon gehabt hat. Sein Besitzer, der lumpige Bauer, hat sogar noch versucht, ihn davon abzuhalten, aber störrisch, wie Esel nun mal sind – und das hat die Spezies mit dem Schah und dem Bartholomäus gemein –, ist er einfach weitergelaufen. Der Bauer hat gezogen und geschnauft wie eine asthmatische Bergziege, aber vergebens. Der Esel hat in die erste Distel gebissen, die ihm vor sein Maul gekommen ist, und hat sie genüsslich verschlungen. Wobei man sich da schon fragt, wie die Esel das machen, weil, wenn der Bartholomäus in eine Distel gebissen hätte, da mag man gar nicht dran denken, so weh tut der Gedanke schon. Es wäre sicherlich das erste und letzte Mal gewesen, dass er in diese Ausformung der Flora gebissen hätte. So, wie es auch für den Esel seine letzte Distel war.

Denn der Schah war dermaßen stinkig, dass er die ganzen Bauern der Region, nicht nur den Besitzer von dem Esel, die übrigens eine Eselin war – namens Maneli, was „Bleib bei mir“ heißt –, zusammengetrommelt hat, als Publikum. Und wer nicht gekommen ist, musste ihm hinterher zur Strafe einen Esel abliefern. Dazu musst du wissen, dass die meisten noch nicht einmal einen einzigen Esel hatten und schon damals bitterarm waren, eingeweichtes Stroh und Dattelkerne gegessen haben, die vorher noch einmal vom Schah abgelutscht worden waren; was man als Ehre bezeichnen hätte können, auch wenn sich von Ehre niemand was kaufen kann und vom Schladderadatz vom Schah, der eh schon wieder eingetrocknet war, bis die Kerne bei den Bauern ankamen, schon gleich dreimal nicht.

Und dann stehen da also die ganzen Bauern um die Maneli herum. Daneben der Besitzer, der eine ganz besondere Beziehung zu ihr gehabt hat, weil er schon über sechzig Jahre alt und Zeit seines Lebens Junggeselle gewesen war. Auf alle Fälle fieberte er mit, ob jetzt tatsächlich das passieren würde, was der Schah angekündigt hat. Und es passiert: Ein Schuss fällt, die Maneli kurz darauf, die Distel vom Schah noch in ihrem Enddarm. Beißt sie ins Gras.

1925, der kleine Schah und der Bartholomäus sind noch immer richtige Rotzlöffel, zieht die Familie König nach Rothenburg ob der Tauber. Die Eltern sind froh, der Bartholomäus ist traurig. Ich glaube sogar, mit dem Umzug, mit dem Abschied vom Glashaus, ist so was wie eine Grundmelancholie im König angelegt worden. Weil er jeden Tag im Glashaus, in den Filmstudios gewesen ist. Und die Else war so etwas wie seine Ersatzmutter geworden, bei der er sich wohler gefühlt hat als bei seiner leiblichen Mutter. Die hat ihn ein Kind sein lassen, im Dreck spielen, auf Bäume klettern, von wo aus er dann die Filmaufnahmen beobachten hat können. Und einmal hat er sogar mitspielen dürfen, im Stummfilm Der Brunnen des Wahnsinns. Vielleicht ist er dir aufgefallen, neben der Beari, der Oberpriesterin, wenn du den Film gesehen hast.

Der Schwermut im König ist geblieben, obwohl er sich in Rothenburg sofort daheim gefühlt hat. Nicht wegen der Menschen oder seiner Eltern – bei denen hat er sich eh nie daheim gefühlt, weil, was ist das für ein Zuhause, wo du als Kind keinen Saustall machen darfst, wo in deinem Hirn doch ein ständiger Saustall herrscht, weil du erst einmal die Welt ordnen musst. Und dann sollst du auch noch dein eigenes Zimmer mit den Spielsachen ordnen – das der König doch tatsächlich gehabt hat, was zu der Zeit überhaupt nicht selbstverständlich war. Aber das Glashaus hat ihm gefehlt, das er immer noch so genannt hat, obwohl es der Hagel zerdeppert hatte wie der Vater die Vase, das Erbstück, der Mutter. Damals war nicht nur eine Unordnung im Haus, sondern auch eine Wut in der Mutter, dass der Vater sofort zum Wirt und nach drei Tagen erst wieder zurückgekommen ist mit einem Blick, als hätte er den Jesus eigenhändig ans Kreuz genagelt. Zum Glück hat er das nicht gemacht; weil, zwei linke Hände. Und es hat schon gereicht, dass er ein blaues Auge gehabt hat und die Mutter eine wehe rechte Hand. Nein, zuhause hat sich der König in Rothenburg ob der Tauber gefühlt, weil die ganze Stadt eine mittelalterliche Filmkulisse war.

Durch den Umzug hat die Mutter die ersten Wochen ganz vergessen, dem König die Haare zu schneiden, weshalb der Vater gesagt hat: „Schaust ja aus wie ein Sandler.“ Er hätte auch sagen können, dass er ausschaut wie der Jesus, aber dann wäre es ja keine Beleidigung mehr gewesen. Also für den Vater, für die Mutter schon.

Der König hat sich eigentlich ganz gut gefallen mit den Haaren, die noch nicht einmal richtig lang waren. Weil er damit ein bisschen ausgeschaut hat wie der Oskar Marion in seiner Ritterrüstung. Als Burgli, der Hauptmann in florentinischen Diensten in dem Film Monna Vanna, der auch im Glashaus in Grünwald gedreht worden ist. Aber an diesem Tag hat die Mutter keinen Radi gekannt. Die Schere erschien dem Bartholomäus riesengroß, als bekäme sie sonst die Hecke im Garten vor die Klingen, und der Kamm, der rupfte wie der Pfarrer, als er den Bartholomäus in der Schule beim Mädl-Ärgern erwischt und geschopft hatte. Der König kam sich vor wie das Unkraut, das aus dem Gemüsebeet hinter dem neuen Haus in Rothenburg gezogen wurde – was die Mutter jeden Tag gemacht hat, weil auch in einem Beet natürlich Ordnung herrschen musste. Wenn sie damit fertig war, hat sie sich die erdigen Hände in der hölzernen Regentonne gewaschen, an der Gartenschürze abgetrocknet und gesagt: „So!“

Auch jetzt wartete der Bartholomäus darauf, dass die Mutter endlich „So!“ sagen würde, wie die Haare in seine Augen flogen, faserig an seinem Mund pappten und ihn im Genick juckten. Aber da konnte er lange darauf warten. Weil für die Mutter die Haare vieeeel zu lang waren, schnippelte sie eine Ewigkeit daran herum. Nahm immer wieder mit dem Kamm die Haare auf, um die korrekte Länge abzumessen.

Die Tränen drückten sich aus seinem Bauch, über seinen Hals und die Nase bis in die Augen. Bis, ja, bis der Mutter auf einmal die Haare ausfielen, sie ebenso Haare ließ, mit jedem Schnitt um seinen Kopf herum ein wenig mehr, und sie irgendwann nur noch mit einer Glatze vor dem Spiegel stand. Das Erstaunen drückte die Tränen dorthin zurück, wo sie hergekommen waren, und sein Bauch entkrampfte sich wieder. Und während seine Haare weiter fielen, wuchsen ihr Haare auf dem Kinn, um die Lippen herum, auf den Zähnen, den Backen, bis sie irgendwann wie ein alter Barbier aussah. Der Mutter schien es nicht aufzufallen, sie schnippelte munter weiter an Bartholomäus’ Haaren herum. Und diese Veränderung der Realität, seiner Realität, schenkte seinem Geist eine derartige Freiheit, dass der kleine, über die Maßen gescheite Bub auf einmal darüber nachdachte, ob die Mutter sich die Haare auch selber schnitt. Nicht zuletzt, weil er mitbekommen hatte, dass der Geldsäckel der Familie dieser Tage nicht gerade prall gefüllt war. Und dann dachte er darüber nach, ob sie dazu all jenen, und nur jenen, die Haare schnitt, die sich nicht selbst die Haare kürzten, wie ihm. Und da merkte er, dass sich ein Widerspruch auftat, wobei er es natürlich nicht Widerspruch nannte, sondern wieder einmal viel mehr fühlte, dass da irgendwas nicht stimmig war – wie damals, als er in den Soldaten-Stahlhelm des Vaters gepieselt hatte. Weil, wenn sie sich die Haare selbst schnitt, dann gehörte sie doch zu denen, denen sie die Haare mit der Schere bearbeiten musste … Falls ich mich jetzt nicht verhauen habe, wisst ihr vielleicht, was ich meine.

„So!“, sagte die Mutter. Womit der Bartholomäus auch den Knoten in seinem Kopf über das Friseusen-Paradoxon stehen ließ. Sie kämmte seine nahezu nicht mehr vorhandenen Haare, schüttelte das Handtuch aus, ja, tatsächlich, sie schüttelte es aus und verteilte die Haare dadurch kreuz und quer im Bad, um den Bartholomäus herum. Ihn steckte sie mit dem Kopf unter den Wasserhahn, noch bevor sie die Temperatur geprüft hatte, weshalb ihm wegen des eisernen Griffes der Mutter nichts anderes übrigblieb, als die Zähne zusammenzubeißen, weil sich das Wasser erst eiskalt und dann brühend heiß über seinen kahlen Schädel ergoss. Die Aula-Seife aus Rothenburg schmirgelte, wieder heiß, dann kalt, dann auch noch brennender Schaum in seinen Augen. Nur kurz rubbelte die Mutter den immer noch wehen Kinderkopf, dann überließ sie ihn sich selbst und seinem Schmerz. Denn die Haare mussten zusammengekehrt, das Waschbecken gereinigt und zuletzt noch der Spiegel abgewischt werden. Der Besen schlug gegen das Schäufelchen, die Haare türmten sich darauf und die Mutter trug sie nach draußen zur Tonne im Hof.

Da erst sah Bartholomäus, was sie ihm angetan hatte. Er erkannte sich nicht wieder! Er war ein anderer Mensch geworden! Jetzt schossen die Tränen aus seinen Augen. Flossen über sein Gesicht. Das bin ja gar nicht mehr ich!

Vor dem Fenster war der Himmel gerade noch wolkenverhangen gewesen. Doch jetzt schob sich ein Sonnenstrahl durch, fiel auf den sauber geputzten Badezimmerspiegel und von dort aus in Bartholomäus’ Gesicht. Wäre er nicht geblendet gewesen, hätte er sich noch weiter in sein Elend versenken können. Aber er war eben geblendet, was ihm wiederum ermöglichte, Abstand von seinem Schrecken und damit dem Schmerz der Entfremdung zu gewinnen. Und Raum für all die Bilder aus seiner Realität, die sich nun zu einem Ganzen fügten: seine glatzköpfige, bärtige Mutter und er, der nicht mehr er war.

Was für ein Kraft entstand aus dieser Kombination, aus dieser Erkenntnis: eine Mutter, deren zwanghafte Ordnung durch einen Bart und eine Schere zunichte gemacht worden war und damit auch ihre Macht über ihn. Die ihre Herrschaft nicht nur durch Schere und Kamm ausgeübt hatte, sondern durch den alltäglichen Zwang, penible, preußische Ordnung zu halten, obwohl sie doch aus Oberbayern stammten und jetzt in Franken lebten. Ja, es steckte eine enorme Kraft in dieser Erkenntnis, eine Art Freiheit, die durch die Veränderung des Äußeren, ja, des Menschen Bartholomäus König entstanden war.

Ab jenem Tag trug der Barholomäus diese Kraft in sich und ich traue mich zu behaupten, dass er an diesem Tag zum König wurde, der im Laufe seines Lebens danach strebte, dieses Sein zu perfektionieren.

Der gleichaltrige Schah-Sohn, zu dem der König zu Fuß mindestens 800 Stunden und wahrscheinlich noch viel länger unterwegs gewesen wäre, bereitete sich indes auf die Feierlichkeiten zur Ausrufung seines Vaters zum Schah von Persien vor. Auch er saß vor einem Spiegel, seine Augenbrauen wurden mit einem Faden gezupft, was ihm ebenfalls die Tränen in die Augen trieb, aber er wusste: Würde auch nur eine davon aus seinen Augen rollen, durfte er sich der scharfen Rüge seiner Kinderpflegerin gewiss sein.

Während sich der König nach seinem Initiationsritus noch in seiner Erleuchtung sonnte, ging die Tür zum Bad auf. „Mutti, i hob die Stell! Direktor werd i!“, rief König Senior in urwüchsigem Altbairisch, das er vor seinen Mitmenschen zukünftig, als der Herr Direktor, tunlichst zu verbergen suchte. Genau wie König Junior seine Fähigkeit zur Mimikry.

„Der junge Herr wird uns noch vor manches Rätsel stellen“, fällt mir da spontan ein. Also genau das, was Generalfeldmarschall Moltke auch über Kaiser Wilhelm II. gesagt hat.