Читать книгу Strong is the new beautiful - Lindsey Vonn - Страница 9

EINLEITUNG MEIN LEBEN IST MEIN (STARKER) KÖRPER

ОглавлениеCortina d’Ampezzo in Italien ist einer der schönsten Orte, an denen ich jemals Ski gefahren bin. Wenn man oben auf dem Berg steht, wo der Weltcup stattfindet, sieht man nichts als Gipfel und Himmel, man ist von den schroffen Felswänden der Dolomiten umgeben, die den Gipfelblick begrenzen, als gäbe es keine Täler. Dort oben ist man dem Himmel näher als der Erde, aber die Erde ist auch da, unter dir und um dich herum, sie baut Felsenzacken und schneebedeckte Berge auf, die so unbezwingbar wirken – für jeden, nur nicht für dich, denn du stehst jetzt oben auf dem Berg, und die ganze Welt liegt dir zu Füßen.

Dort stand ich also an dem Morgen, nachdem ich den Allzeitrekord für die meisten Weltcupsiege einer Skiläuferin eingestellt hatte. Der Tag brach an, der Himmel war zartblau, und nur ein paar sonnenumrandete Wolken trieben zwischen den Gipfeln und tauchten den Schnee dort in schimmerndes Gold. Ich hatte an dem Tag noch ein Rennen und war so früh dort oben, um mir den Kurs einzuprägen. Der vor mir liegende Wettkampf beunruhigte mich nicht. Stattdessen dachte ich an das, was mir gerade gelungen war – die Einstellung eines Weltrekords, etwas, das ich nie für möglich gehalten hatte –, und an das, was ich ausgehalten hatte, um in diesem Moment hier zu stehen. Ich war erleichtert und stolz, aber vor allem fühlte ich mich stark, körperlich wie mental, als könnte ich mit meinem Körper und mit meinem Kopf alles erreichen, wofür mein Herz schlug.

So hatte ich mich nicht immer gefühlt – so stark, so unbesiegbar, in vielerlei Hinsicht an der Weltspitze. Während meiner Karriere hatte es Tage, Wochen, sogar Monate gegeben, in denen ich unsicher war, zweifelte, ob ich je wieder Ski fahren könnte, oder mich fragte, ob ich zu muskulös und zu groß wäre, um dem amerikanischen Ideal einer Sportlerin zu entsprechen. Ich habe nie mein Talent infrage gestellt, aber bis ich mich stark und fit und in meinem Körper so wohl wie möglich fühlte, war es ein langer Weg. Als ich am 19. Januar 2015 in Cortina d’Ampezzo dort oben auf meinen Skiern stand – dem Tag, an dem ich den Rekord für die meisten Weltcupsiege nicht nur einstellen, sondern brechen würde –, wusste ich, dass dieser Weg mein Leben und meinen Körper für immer verbessert hatte.

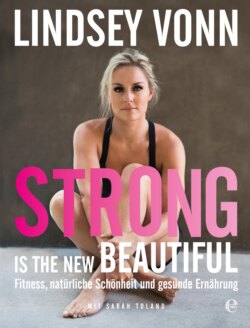

Mit diesem Buch möchte ich meinen Weg mit Ihnen teilen, Ihnen Inspiration, Tipps und das nötige Rüstzeug mitgeben, wie auch Sie Ihr Leben und Ihren Körper verändern können. Ganz egal, wer und wie Sie sind, welchen Beruf Sie ausüben oder wie Ihr Körper gerade aussieht, Sie können stärker, schlanker, gesünder und glücklicher werden – so wie ich. Ich bin weder Coach noch Trainerin oder Ernährungsexpertin, aber eine Olympiaathletin, die beinahe jede Übung und jede Diät ausprobiert hat, die es gibt. Und ich weiß, was funktioniert und was nicht.

Außerdem habe ich gelernt, dass es mehrere Trainings- und Ernährungskonzepte gibt, mit denen man sich mit sich und seinem Körper wohlfühlt. Die meisten Diät- oder Fitness-„Experten“ empfehlen nur ein einziges Programm für Ernährung oder Training: Solche Beschränkungen sind unglaublich einengend. Jeder von uns hat einen anderen Körper, andere genetische Anlagen, Vorlieben und Lebensstile. Wenn Sie bei Fitness und Aussehen das Beste aus sich herausholen wollen, brauchen Sie genau die für Sie passenden Methoden, und keine starren Regeln, die Workouts und gesunde Ernährung verkomplizieren.

Seit meiner Kindheit dreht sich mein Leben um meinen Körper. Ich habe fast die letzten 30 Jahre meines Lebens damit verbracht, meine Energie zu managen, an meiner Stärke zu arbeiten, mich so zu ernähren und so zu trainieren, um Bestleistung zu erbringen, Verletzungen zu vermeiden und sie auszukurieren. Ich checke ständig, wie es mir geht, wie meine Muskeln aussehen und reagieren, was exakt in meinem Körper vorgeht und ob ich mich optimal ernähre und die effektivsten Workouts mache, mit denen ich aufs olympische Treppchen komme.

Mit der Zeit habe ich gelernt, dass es keine Rolle spielt, welchen Körper man hat. Wenn Sie statt abzunehmen stärker werden wollen, dann ist das der gesündere, nachhaltigere und letztendlich effektivere Weg, Ihren Körper zum Positiven zu verändern. Wenn Sie sich vornehmen, stärker zu werden, dann haben Sie sich für einen fitteren und gesünderen Körper entschieden. Sie lassen sich auf neue Ernährungs- und Trainingsmethoden ein, die Sie dauerhaft durchhalten können, weil Sie die Lebensmittel und die Übungen finden, die Sie gern annehmen und nicht nur auf sich nehmen, weil Sie abnehmen möchten. Wenn Sie daran arbeiten, stark zu werden, werden Sie auch mental fit werden, Sie bauen Selbstvertrauen im und außerhalb des Fitnessstudios auf, weil Sie sich einfach besser fühlen werden. Sie streichen die Workouts, die Sie nicht mögen, hören auf, zu wenig zu essen, oder Dinge, die nicht schmecken, und Sie hören auf, sich für Ihren Körper zu schämen, denn Sie fokussieren sich darauf, sich gut bei dem zu fühlen, was Sie essen, wie Sie trainieren und wie Sie sich fühlen und aussehen. Stark werden bedeutet nicht, einfach nur schlank werden. Es bedeutet vor allem, die eigenen Bedürfnisse und sein Selbstwertgefühl zu entdecken. Wenn Sie stark sind, können Sie alles tun, was Sie sich mit Kopf, Körper und Herz vornehmen. Vertrauen Sie mir … Ich weiß das.

Mein Weg zur Stärke begann als Teenager, obwohl der zur Athletin schon viel früher begann. Ich wurde als ältestes von fünf Kindern in Burnsville, Minnesota, geboren, einer Vorstadt in der Metropolregion Minneapolis-St. Paul. Burnsville ist beileibe kein Skiort. Wir hatten nur einen Hügel, Buck Hill, mit einer 95 Meter langen, senkrechten Abfahrt – kürzer als die meisten Wasserrutschen.

Aber der Buck Hill lag nur fünf Minuten von meinem Elternhaus entfernt, und mein Vater Alan, früher selbst Skirennläufer und nationaler Juniorenmeister, war dort Skitrainer. Schon als Baby nahm er mich im Rucksack mit auf den Hügel, und noch bevor ich drei wurde, stand ich zum ersten Mal auf den Brettern.

Mit meinem Großvater Don bei den Olympischen Jugendspielen

Ski fahren mochte ich schon immer mehr als jede andere Sportart, die ich als Kind ausgeübt habe: Fußball, Gymnastik, Eiskunstlauf, Laufen und alles andere, was Grundschulkinder so ausprobieren. Mein größtes Glück war, auf einem Berg zu stehen und dann so schnell wie ich konnte runterzusausen. Ich war damals gar nicht so schnell, aber ich freute mich immer auf meine Zeit auf dem Berg. Es machte Spaß, draußen im Schnee zu sein, den Hügel hinunterzukurven, Runde für Runde, erst mit meinem Vater, später mit meinen Freunden. Wenn es zum Skifahren zu kalt wurde, machte ich es mir in der Hütte mit heißem Kakao und Donuts gemütlich. Mir bedeutete dieser Sport viel mehr als jedes Fußballspiel.

Mit sieben Jahren wusste ich, dass ich Rennen fahren wollte. Ich trat dem Buck-Hill-Team bei, das damals von Erich Sailer trainiert wurde, dem ersten Development Coach, der in die US-Ski-und-Snowboard-Hall-of-Fame aufgenommen wurde – er war schon der Trainer meines Vaters während dessen aktiver Zeit gewesen. Ich war nicht schnell und erinnere mich noch gut, wie Erich meinen Vater damit aufzog, seine Tochter wäre auf dem Berg so langsam wie eine Schildkröte.

Das spornte mich an, schneller zu werden, und mit neun überzeugte ich meine Eltern, dass sie mich allein in ein Skicamp nach Österreich fahren ließen. Für einige Jahre war ich dort die jüngste Teilnehmerin, doch das störte mich nicht. Mein Dad hatte mir einen Umschlag voll mit Österreichischen Schillingen und D-Mark mitgegeben – und ich kam mir unglaublich erwachsen und unabhängig vor. Außerdem trainierte ich mit Kids, die älter und besser waren als ich, und mir blieb gar nichts anderes übrig, als mit ihnen Schritt zu halten. Genau diese Erfahrung habe ich gebraucht, um mein Selbstvertrauen und mein Skikönnen zu verbessern. Gleichzeitig war ich gezwungen, Deutsch zu sprechen, das ich damals nicht konnte. Als ich nach Hause kam, beschloss ich sofort, diese Sprache zu lernen.

Einige Monate später passierte etwas Unglaubliches. Bei unserem örtlichen Skiausrüster traf ich Picabo Street, damals Amerikas erfolgreichste Skiläuferin. Ich hatte mein Zimmer mit Postern von ihr vollgepflastert, und als ich sie schließlich persönlich traf, war das, als würde ich Wonder Woman begegnen. Ich hatte noch nie einen Skiprofi getroffen, ich wusste nicht einmal, dass Skilaufen ein Vollzeitjob sein konnte. Und da war Picabo, eine Frau, die Skifahren zu ihrem Lebensinhalt gemacht hatte, und ich wusste sofort: Das will ich auch!

Mein Treffen mit Picabo Street

Nach diesem Treffen nahm ich den Sport ernster, ich redete mit meinem Vater, und wir merkten, dass ich, um mich zu verbessern, in den Bergen Ski laufen musste, nicht nur auf dem kleinen Buck Hill. Daraufhin fuhr ich einige Male in Trainingcamps nach Vail, Colorado, zunächst meist mit meiner Mutter. Als ich immer besser wurde und echtes Potenzial zeigte, zog meine ganze Familie mit mir nach Vail um: meine Eltern, meine Schwester Karin und die Drillinge Reed, Dylan und Laura.

Damals war ich erst 13, aber ich wusste schon, dass meine Familie für meine Skikarriere ein Riesenopfer brachte. Für den Umzug nach Vail mussten meine Eltern ihr Traumhaus verkaufen, das sie sich in Burnsville gebaut hatten, meine Geschwister mussten ihr vertrautes Umfeld verlassen, auf andere Schulen gehen und neue Freunde finden. Das machte mir ziemlich Druck, und ich strengte mich im Training noch mehr an – denn ich durfte meine Familie auf keinen Fall enttäuschen.

Dass ich es als Profi-Skiläuferin schaffen konnte, zeichnete sich in dem Jahr nach dem Umzug ab, als ich den Jugendwettbewerb Trofeo Topolino in Italien gewann. Damals war ich erst 14, doch ich war die erste Amerikanerin, die diesen Titel errungen hatte. Jeder Skiläufer, der dort gesiegt hatte, gewann später einen Weltcup – den wichtigsten Wettbewerb im Alpinski, der aus einer großen internationalen Rennsaison besteht. Als ich auf dem Siegerpodest in Italien stand, Tausende Meilen von Vail entfernt, spürte ich, dass die Schildkröte, die Erich Sailer auf dem Buck Hill gesehen haben wollte, Vergangenheit war und ich endlich auf dem richtigen Weg war.

Der nächste Schritt war, es ins US-Ski-Team zu schaffen, wofür ich einen Fitnesstest machen musste. Ich ging also ins Studio meiner Eltern und begann mit Krafttraining. Daneben stellte auch mein Vater einen strengen Trainingsplan für mich auf: Jeden Abend 100 Push-ups und 100 Sit-ups, und an den Wochenenden brachte er mich zu meiner Laufstrecke.

Tatsächlich hasste ich joggen, ich mag es auch heute noch nicht. Beim Joggen tat mir alles weh: die Knie, die Schienbeine, die Oberschenkelmuskeln. Damals hatte ich auch keine Lust auf Hanteltraining, doch beides absolvierte ich regelmäßig und verbissen, und mit 15 machte sich das bezahlt: Ich schaffte es ins Entwicklungsprogramm des US-Teams.

Im Team merkte ich bald, dass mein körperliches Training jetzt erst richtig anfing. Das Team hatte einen Sponsoringvertrag mit einem Fahrradhersteller. So konnte ich mir für wenig Geld ein schönes Rennrad kaufen, und ab sofort fuhr ich lieber damit, statt zu joggen. Radfahren war ein echter Segen für meine Fitness: Ich liebte es, so konnte ich mein Ausdauertraining öfter, lieber und mit mehr Energie durchziehen. Wenn ich in Minnesota war, wo meine Familie jetzt wieder wohnte, fuhr ich viele Meilen auf langen, malerischen Landstraßen zu den benachbarten Städten. Zurück in Colorado, begann ich, den Vailpass hochzufahren, eine echte Herausforderung, viel aufregender und befriedigender, als eine willkürliche Distanz auf einem Rundweg zu joggen.

Als ich abseits der Piste immer stärker wurde, wurde ich auch immer schneller auf dem Berg. Mein Status änderte sich, und ich wechselte vom Entwicklungskader zum C-, dann zum B- und schließlich zum A-Team, den besten Alpinskirennläufern in den USA. Mit 16, ein Jahr, nachdem ich den Startplatz im Team erarbeitet hatte, fuhr ich in Park City, Utah, mein erstes Weltcuprennen. Kurz darauf machte ich meine ersten offiziellen Weltcuppunkte in Val d’Isère, Frankreich, ein Rennen, das mir in den nächsten 15 Jahren sehr vertraut wurde.

Beim Rennen auf dem Mount Whistler

2002 nahm mein Leben eine unglaubliche Wende: Ich schaffte es in die Olympiamannschaft. Ich konnte kaum glauben, dass das Mädchen vom Buck Hill jetzt Olympiateilnehmerin sein würde – ein Wort mit so großer Bedeutung und ein langer Traum von mir und vielen angehenden Rennläufern. Dabei war mir das Ergebnis erst mal nicht wichtig. Allein im Team zu sein war ein Erfolg. Von der Eröffnungszeremonie in Salt Lake City erinnere ich noch, wie ich ins Stadion einlief und dann der Jubel der Menge über mich hereinbrach. Versunken in dem Trubel und der Emotion dieses Moments, spürte ich plötzlich eine Riesenerleichterung, da mir klar wurde, dass die Opfer meiner Familie sich jetzt endlich auszahlten. Ein paar Tage später erreichte ich den sechsten Platz in der Kombination, die beste Platzierung des US-Frauenteams bei den Spielen in diesem Jahr.

Nach Olympia verbesserte ich mich in kleinen, maßvollen Schritten, aber ich kam nicht so schnell weiter wie zuvor. Mir war klar, dass ich mehr für meine Körperstärke tun musste. Auf den Rat meines Vaters hin nahm ich einen Zweijahresvorschuss auf meine künftigen Einnahmen und stellte meinen ersten Trainer an. Jacques Choynowski war Pole und hatte schon anderen hochklassigen Skifahrern zu neuer Form verholfen.

Olympia 2002

Jacques lebte mit seiner Freundin in einem kleinen Einzimmerapartment in Monaco, also zog ich mit 19 auch dorthin, um den Sommer über mit ihm zu trainieren. Das war eine intensive Zeit, aber ich trainierte in Monaco mit Jacques härter als je zuvor in meinem Leben. Seine Methoden waren traditionell, nach dem Motto: „Du sollst dich verausgaben, bis du dir die Seele aus dem Leib kotzt“, was ich auch nach fast jedem Workout tat.

In der nächsten Saison 2004/05 schaffte ich es in meinem ersten Weltcuprennen in Cortina d’Ampezzo unter die ersten drei. In vielerlei Hinsicht war das eine größere Leistung, als ins Olympiateam zu kommen, weil es bedeutete, dass ich nicht nur zum Weltcupzirkel gehörte, sondern ich dort auch punkten konnte. Das war ein Riesenschub für mein Selbstbewusstsein und genau der Ansporn, den ich brauchte, um höhere Ziele ins Auge zu fassen. Zu Beginn der nächsten Saison gewann ich meinen ersten Weltcup in Lake Louise, Kanada, und landete im ganzen Jahr fünfmal auf dem Siegerpodest.

Im Winter verbrachte ich mehr Zeit mit meinem Freund, der ebenfalls zum US-Team gehörte, ich ging von Vail nach Park City, wo er und das übrige Team trainierten. Ich machte deren Workouts mit und befolgte eine High-Carb-Diät, die der Ernährungsexperte des Teams empfahl und die damals bei vielen Ausdauersportlern sehr beliebt war.

Nach wenigen Monaten, in denen ich mich fast nur von Nudeln, Frühstückszerealien und Bagels ernährt hatte, fühlte ich mich müde und antriebslos, als ob ich immer schwerer würde, aber keineswegs muskulöser oder schneller. Auch wenn ich mich im Spiegel des Fitnessstudios betrachtete, wirkte mein Körper nicht sehr athletisch, obwohl ich sechs Stunden am Tag trainierte. Schließlich merkte ich, dass ich dieses Training wie die Diät nicht aufrechterhalten konnte, und beschloss, mit Picabo Streets ehemaligem Trainer Matt James zu arbeiten.

Matt half mir, neue Workouts zu finden, er gab mir Trainingsstrukturen und den Anschub, den ich brauchte. Sehr bald, nachdem ich damit begonnen hatte, sah ich die gleichen Erfolge in meiner Kraft und den Rennen wie während meiner Zeit in Monaco mit Jacques. Ich wurde stärker und schneller beim Skilaufen, und obwohl ich meinen Körper beim Blick in den Spiegel nicht immer mochte, konnte ich doch sehen, dass ich die Muskeln aufbaute, die ich wollte.

Während meiner Zeit mit Matt erhielt mein Sport einen weiteren Antrieb. Nach vielen Gesprächen sponserte mich Red Bull. Das war ein großer Schritt in meiner Karriere. Die Energy-Drink-Firma ist eine Ikone im amerikanischen Sport. Von ihnen angefragt zu werden, hieß, dass ich bei den Profis angelangt war. Außerdem hatte Red Bull über die Jahre nur zwei oder drei andere Skiläufer gesponsert, deshalb fühlte ich mich besonders geehrt dazuzugehören.

Nachdem ich den Vertrag mit Red Bull unterschrieben hatte, nahm ich das Training mit deren Coach Martin Hager auf. Es unterschied sich radikal von allem, was ich bis dahin erfahren hatte. Ich verbrachte mehr Zeit auf dem Rad, was großartig war, hatte Termine bei einem Physiotherapeuten, regelmäßige Massagen und experimentierte damit, was ich wann aß. So gestärkt, sah ich endlich aus wie die muskulöse Athletin, die ich zu sein hoffte. Nun machten sich meine Trainings- und Ernährungsmethoden positiv bemerkbar. Martin begleitete mich zum Training nach Österreich, und Red Bull engagierte einen Sprachtrainer, damit ich Deutsch lernte. Wieder einmal spürte ich, dass alles zusammenpasste.

Aber kein noch so intensives Training oder das Selbstvertrauen hätten mich auf die Gefahren beim Skifahren vorbereiten können: Stürze. Der erste richtig schlimme Sturz passierte 2006 während der Olympischen Winterspiele in Italien. Ich verkantete, meine Beine wurden auseinandergerissen, ich machte einen Satz nach hinten und landete schließlich auf dem Rücken. Eine Weile konnte ich mich nicht bewegen, und dieses Gefühl der Lähmung ließ all meine Sinne aussetzen, ich konnte einfach nicht glauben, was da gerade passierte. Zum ersten Mal, weitere Male sollten folgen, wurde ich mit dem Hubschrauber vom Berg geflogen. Ich war in Panik, und während des schrecklichen Fluges ins Krankenhaus konnte ich nur an eines denken: Ich hatte mir bestimmt die Wirbelsäule gebrochen und würde nie wieder Ski fahren können – und das mit 21! Als ich an jenem Tag mit dem Training begonnen hatte, gehörte ich zur Weltspitze, sollte zu meinen zweiten Olympischen Spielen antreten und träumte von einer Medaille. Jetzt, nur wenig später, lag ich festgeschnallt auf einer Trage, 300 Meter über dem Boden und wurde von dem Berg abtransportiert, der meiner Meinung nach wohl der letzte war, auf dem ich Ski gelaufen war.

Im Krankenhaus ordneten die Ärzte eine Reihe von MRTs und CTs an, bevor sie mir Bericht erstatteten: Mir war nichts weiter passiert. Ich hatte nur ein paar üble Prellungen, aber nichts war gebrochen, und ich würde weiter Ski laufen können. Ich war so erleichtert und dankbar – und wollte so schnell wie möglich zu Olympia zurück. Es war schmerzhaft, aber ich fuhr einfach. Bei der Abfahrt landete ich auf dem achten Platz und beim Super-G wurde ich Siebte. Ich war enttäuscht, dass ich nicht besser abschnitt, aber auch dankbar, dass ich Ski laufen konnte. Außerdem hatte ich eine der wichtigsten Lektionen in meinem Leben gelernt: Man sollte Ski fahren nicht als selbstverständlich hinnehmen.

In der nächsten Saison verdoppelte ich die Trainingszeit mit Martin, ging öfter ins Fitnessstudio und konzentrierte mich darauf, stärker zu werden, vor allem, damit mein Körper besser mit Stürzen umgehen konnte als im letzten Jahr. Und wieder machte sich das aufreibende Training bezahlt: Bei den Weltmeisterschaften im Winter 2007 gewann ich zum ersten Mal Medaillen, zweimal Silber in der Abfahrt und im Super-G.

Im Herbst heirateten Thomas und ich in Deer Valley, Utah. Ich war verliebt, mein Leben und meine Karriere kamen mir großartig vor, und es überrascht nicht, dass ich in dem Jahr eine glorreiche Saison hatte. Ich gewann zum ersten Mal die Abfahrt und die Gesamtwertung im Weltcup.

Aber bisher hatte ich noch kein Gold im wichtigsten Wettbewerb gewonnen: den Weltmeisterschaften, die den Olympischen Spielen entsprachen. Das beschäftigte mich, vor allem, weil es in der Presse hieß, ich könnte kein Gold gewinnen, wenn es wirklich drauf ankäme, also bei großen Wettbewerben oder den Olympischen Spielen, wenn der Druck sehr hoch war. In meinem Inneren wusste ich zwar, dass das nicht stimmte, aber ich musste es mir erst selbst beweisen. So trainierte ich noch härter auf und abseits der Piste für die nächsten Weltmeisterschaften in Val d’Isère, wo ich meine ersten Weltcuppunkte holte.

Obwohl ich so viel Geschwindigkeit und Kraft zulegte, brauchte ich eine andere Stärke, um eine Weltmeisterschaft zu gewinnen: mentale Stärke. Im Lauf meiner Karriere war natürlich der Erwartungsdruck gewachsen, dass ich gewinne. Bei den letzten Weltmeisterschaften war ich diesem Druck mit mal zu viel Gelassenheit, mal zu viel Aggressivität begegnet. Keiner dieser Ansätze hatte bei mir gut funktioniert, und kurz vor den Rennen im Val d’Isère erkannte ich, warum: War ich zu entspannt, fehlte mir der Biss für das Rennen. Wenn ich zu aggressiv war, konnte ich nicht entspannen und es meinem Körper und meinem Kopf überlassen, was sie tun mussten, um zu gewinnen. Ich musste lernen, diese beiden Ansätze zu verbinden. Ich musste meine persönliche Gelassenheit finden und gleichzeitig meine Aggressivität auf dem Level halten, das ich zum Siegen brauchte. Mit dieser neuen Einstellung flog ich nach Val d’Isère und fühlte mich zum ersten Mal mental richtig vorbereitet. Und ich gewann nicht nur einmal Gold, wie ich es mir vorgenommen hatte, sondern zweimal: in der Abfahrt und im Super-G.

Das Wissen um meine mentale Kraft gab mir den Kick an Selbstvertrauen, das ich für die Saison 2009/10 brauchte, dem Jahr der Olympischen Winterspiele in Vancouver. Mit den zwei Goldmedaillen von den Weltmeisterschaften rechnete ich mir eine gute Chance aus, das wichtigste Gold zu holen – eine olympische Medaille. Außerdem fühlte ich mich stärker als in den letzten Jahren, und kaum hatte die Saison begonnen, gewann ich einen Weltcuptitel nach dem anderen und überholte Bode Miller als Amerikanerin mit den meisten Worldcupsiegen.

Ich war mental und körperlich so auf die Olympischen Spiele 2010 fokussiert, dass ich dachte, nichts könne mich mehr bremsen. Aber da irrte ich mich. Zwei Wochen vor den Spielen stürzte ich während eines Trainingslaufs. Ich musste zwar nicht mit dem Hubschrauber abtransportiert werden, aber ein Schienbein hatte so schlimme Prellungen, dass ich bis Vancouver mit dem Training aussetzen musste.

Plötzlich befand ich mich im Auge eines perfekten Sturms: Ich war auf dem Titelbild von Sports Illustrated, und ich wusste, jeder in den USA erwartete, dass ich Medaillen gewann. Es gab sogar Spekulationen, dass ich fünfmal Gold holen könnte. Der Druck war größer als je zuvor, und obwohl ich nicht mal Ski fahren und nur unter Schmerzen laufen konnte, dachte ich nicht ein Mal daran, aufzugeben. Aber wie sollte ich Medaillen holen, wenn ich nicht mal den Berg runterkam?

Ich nehme mich selbst nicht so ernst. Das hilft mir, mit Druck umzugehen.

Ich wusste, dass ich dringend etwas tun musste, um mich aus der allgemeinen Aufmerksamkeit herauszuholen. Nachdem ich nach Vancouver geflogen war und dort die üblichen Medienrunden absolviert hatte, vergrub ich mich in meinem Apartment. Es war eine schwierige Entscheidung, aber ich teilte dem Olympiateam mit, dass ich nicht an der Eröffnungsfeier teilnehmen, ja, sie mir nicht einmal im Fernsehen ansehen würde. Ich zwang mich also dazu, die Berichterstattung vollkommen zu ignorieren, obwohl ich wusste, dass es dort unausweichlich Spekulationen über mich geben würde. Meinen Freunden erklärte ich, dass ich sie erst wieder nach den Wettbewerben treffen konnte, und verbrachte meine Zeit ausschließlich mit meinem Bruder und meiner Schwester. Ich zog mich auch aus allen Social-Media-Kanälen zurück. Zum Glück verwandelte sich der Sturm, der um mich tobte, in einen echten Sturm, und es regnete tagelang, weshalb sich meine Wettbewerbe verzögerten und mein Schienbein regenerieren konnte.

Schließlich kam der große Tag. Ich war so bereit wie noch nie in meinem Leben, obwohl ich in den letzten Wochen nicht einmal trainieren konnte und mein Schienbein immer noch entzündet war. Ich sagte mir, dass ich nur mein Bestes geben konnte, was auch immer das sein würde. Mit dieser Einstellung hatte ich den besten Moment meines Lebens und meiner Karriere: Ich gewann Olympisches Gold.

Erschöpft und glücklich stand ich unten im Ziel, und als ich schließlich realisierte, dass ich gewonnen hatte, brachte ich kein einziges Wort heraus, als ein Reporter mich fragte, wie es sich anfühlt, Olympiasiegerin zu sein. Ich konnte nur an die Opfer denken, die meine Familie und ich bisher gebracht hatten, und dass sie es für diesen Moment wert gewesen waren. Ich weinte meine Erleichterung und Freude heraus, das ganze Interview und die Siegerehrung hindurch. Dass ich einige Tage später im Super-G die Bronzemedaille gewann, rundete diese Erfahrung ab – erst nach Monaten wurde mir bewusst, dass ich eine zweifache Olympiasiegerin war. Obwohl andere Leute erwartet hatten, dass ich in jeder Disziplin gewinnen würde, waren fünf olympische Medaillen nie mein Ziel gewesen. Ich hatte zwei, eine davon Gold, und ich war stolz und dankbar.

Der rote Teppich wartet!

Als ich nach den Spielen nach Hause kam, veränderte sich mein Leben schlagartig. Ich war berühmt. Davor war ich bereits jahrelang Ski gelaufen, hatte Rennen gewonnen und Rekorde gebrochen, aber als Olympiasiegerin schien da ein Scheinwerfer angegangen zu sein, der mich in den Augen vieler Amerikaner ins Licht der Öffentlichkeit rückte. So wie andere Olympiasieger wurde ich nun zu Hollywoodevents, Filmpremieren und Partys eingeladen. Die Leute erkannten mich auf der Straße, und Produzenten vom Frühstücksfernsehen und Late-Night-Talkshows riefen mich an und wollten mich buchen.

Diese Aufmerksamkeit überraschte mich, und zunächst liebte ich es, mich schön anzuziehen, über den roten Teppich zu gehen und Prominente zu treffen, die ich nur von Film oder Fernsehen kannte. Doch je länger ich an diesen Events teilnahm, desto mehr spürte ich, dass ich dort nicht wirklich hinpasste. Ich war größer als die meisten Frauen und sogar als viele Männer, aber ich kam mir auch kräftiger und viel muskulöser vor. Alle schienen dünn wie Models zu sein, mit schmalen Taillen und langen, gertenschlanken Beinen, sie waren alle so zierlich und von einer stereotypen Schönheit – so ganz anders als ich.

Vor den Olympischen Spielen war ich ganz in meine eigene ästhetische Welt eingebettet gewesen, in die der Skiläuferinnen, wo jede so aussah wie ich. Meine Konkurrentinnen waren genauso muskulös wie Topathletinnen aus anderen Disziplinen. Doch jetzt bewegte ich mich in einem Umfeld, wo Dünnsein viel wichtiger zu sein schien als Gesundsein – und ganz sicher wichtiger als Fitness. Ich stellte mich plötzlich infrage. Beim Blick in den Spiegel dachte ich: „Soll ich das wirklich anziehen? Muss ich abnehmen, um gesellschaftlich mithalten zu können?

Diese Zweifel verfolgten mich bis in die folgende Saison, und ich kümmerte mich mehr um mein Aussehen als darum, wie stark ich im Sport war. Dass ich eine Goldmedaille gewonnen hatte, hatte meinen Eifer ein wenig gebremst, was wiederum mein Training beeinträchtigte. Ich wusste genau, dass ich mich nicht mehr so anstrengte, dass ich bei jedem Trainingslauf oder an den Gewichten nicht mehr mein Bestes gab. Fast die ganze Saison über fühlte ich mich orientierungslos, obwohl ich diverse Weltcuprennen gewann.

Am Jahresende verpasste ich den Titel in der Weltcupgesamtwertung um drei Punkte. Diese Niederlage rüttelte mich wach. Ich wusste, dass ich gerade meine Karriere aufs Spiel setzte, aber wofür eigentlich? Wegen anderer Leute Schönheitsideal? Ich war eine Olympiaathletin, und die hatten nun mal Muskeln. Ich beschloss also, im nächsten Jahr wieder so hart wie immer zu trainieren.

Aber wieder hatte das Leben andere Pläne für mich. Ein paar Wochen nach Beginn der Saison 2011/12 machten Thomas und ich publik, dass wir uns nach zehn gemeinsamen Jahren scheiden lassen würden. Dadurch wurden der Herbst und der Winter eine – auch emotional – schwierige Zeit für mich. Thomas war nicht nur mein Ehemann gewesen, sondern auch mein Teilzeitcoach, Vollzeit-Reisegefährte, Berater und bester Freund, anders gesagt, mein Fels in der Brandung.

In meinem Gefühlschaos spürte ich, dass ich mich noch mehr in den Sport vergraben musste. Während all der Höhen und Tiefen konnte ich nur auf das Skilaufen bauen. In der Saison konzentrierte ich mich mehr denn je auf mein Indoor-Training und auf meine Wettkämpfe, ich verließ mich nur auf mich selbst und fokussierte alles auf meine Karriere.

Zur selben Zeit wurde in Zeitungsartikeln die Frage aufgeworfen, ob ich es wohl als Sportlerin ohne einen Mann an meiner Seite schaffen würde, denn zuerst hatte mein Vater meine Karriere begleitet, dann Thomas. Diese Spekulationen machten mich wütend. Also nahm ich mir für diese Saison vor, es allen zu beweisen, und im Gegensatz zu meinen meisten Konkurrentinnen plante ich jetzt meine Reisen selbst, fuhr allein zu Rennen und kümmerte mich um all die Dinge, die sonst Sportagenten, persönliche Assistenten, Verwandte oder Partner übernehmen. Dabei bemerkte ich, dass mir das gefiel, und diese Umstellung machte mich stark. Ich fühlte mich kompetenter, unabhängiger und stärker als in den vorangegangenen Jahren.

Durch diese neu entdeckte Stärke beflügelt, gelang es mir in dieser Saison, den Rekord für die meisten in einem Jahr erzielten Weltcuppunkte zu brechen. Endlich war ich wieder ich selbst – vom Körper und vom Kopf, aber auch vom Herzen. Im Frühling begegnete ich Tiger Woods, und im folgenden Winter begannen wir unsere Beziehung.

In der nächsten Saison 2012/13 deutete alles auf Erfolg: Ich fühlte mich physisch und mental stark, und mein Leben hatte eine aufregende Wendung genommen. Aber schon früh im Weltcup, während eines Rennens in Europa, zog ich mir eine ernsthafte Magenerkrankung zu, die mich für einige Tage ins Krankenhaus brachte. Ich konnte nicht viel essen und hatte ständig zu wenig Flüssigkeit im Körper, und so verlor ich während einer wichtigen Phase Gewicht und damit Muskelmasse, Stärke und Trainingszeit. Kaum war ich aus dem Krankenhaus, überraschte ich mich selbst, dass ich einige Rennen in Folge gewann. Aber an den Feiertagen war ich wieder so schwach, als könnte ich die Energie und den Muskelverlust vom Saisonbeginn nicht überwinden.

So war meine Gefühlslage 2013 vor den Weltmeisterschaften in Österreich. Trotzdem war ich wild entschlossen, Medaillen zu gewinnen, und rechnete mir eine gute Chance aus. Doch im Super-G landete ich bei einem Sprung in weichem Schnee, und meine Beine knickten ein, woraufhin ich mich mehrmals überschlagend den Berg hinunterstürzte, bis ich hart gebremst wurde. Ich wusste sofort, dass etwas Schwerwiegenderes passiert war. Ich schrie und hatte schlimme Schmerzen. Viel schlimmere als je zuvor in meinem Leben, und während man mich mit dem Hubschrauber wegbrachte, hatte ich schreckliche Angst und weinte hysterisch, weil ich dachte, dass es mit meiner Karriere diesmal endgültig vorbei wäre.

Als die Ärzte mir die MRT-Bilder zeigten, wusste ich, dass diese Saison gelaufen war, wenn nicht sogar meine Sportkarriere. Ich hatte mir einen Kreuzbandriss und Innenbandriss im rechten Knie zugezogen und einen Bruch des rechten Schienbeinkopfs – einem der wichtigsten Stützknochen des Körpers. Das bedeutete, dass mein rechtes Knie, auf dem sich meine Sportlerkarriere buchstäblich zur Hälfte aufbaute, beinahe zerstört war – und das ein Jahr vor den Olympischen Spielen 2014. Ich war am Boden zerstört. Sobald ich das Krankenhaus in Österreich verlassen konnte, flog ich nach Colorado und machte kurzfristig Termine für einen chirurgischen Eingriff am Tag nach meiner Ankunft.

Da ich mir zwei Bänder im Knie gerissen und direkt daneben einen Knochen gebrochen hatte, war es eine lange und komplizierte Operation, genau wie der Heilungsprozess. Mein rechtes Bein sah aus wie nach einem wissenschaftlichen Experiment – angeschwollen, voller Blutergüsse und kreuz und quer mit Narben überzogen. Ich musste wochenlang mit Krücken laufen. Es brauchte eine gute Portion mentaler und emotionaler Entschlossenheit, positiv zu bleiben, sich auf das Laufen zu konzentrieren und das Training aufzugeben.

Schon am Tag nach der OP begann ich auf der Therapieliege mit Bauch- und Rückentraining, machte Twists mit dem Medizinball und Crunches mit Gewichten. Dadurch fühlte ich mich sofort besser, und sobald ich mithilfe der Krücken wieder auf die Beine kam, trainierte ich mit meinem gesunden Bein am Rudergerät und auf dem Trainingsfahrrad, das Bein im Stützverband immer vor mir ausgestreckt. In dem Frühjahr verbrachte ich auch mehr Zeit mit Tiger, und seine Anwesenheit tat mir gut. Er war schließlich auch Profisportler und hatte ebensolche karrierebedrohenden Operationen hinter sich, und ich fand es tröstlich, jemanden wie ihn bei mir zu haben, der verstand, was ich durchmachte.

Über ein halbes Jahr nach dem Sturz, Monaten an Krücken und täglichem Reha-Programm war es Zeit, meine Knie auf Skiern zu testen. Ich flog nach Chile, und bereits nach der ersten Runde wusste ich: Ich konnte Ski fahren und ich würde wieder ganz genesen.

Im November begann ich mit meinem üblichen Ehrgeiz zu trainieren und wollte schnellstmöglich meine Stärke wieder aufbauen, bevor in nur einem Monat die Saison 2013/14 beginnen würde. Mir war klar, dass es noch ein langer Weg zu der Form war, die viele meiner Konkurrentinnen schon hatten. Deswegen absolvierte ich die Trainingsrennen mit der gleichen Geschwindigkeit wie bei Wettbewerben.

Es passierte Mitte November. Drei Monate vor den Olympischen Spielen stürzte ich erneut. Dieser Sturz war nicht so dramatisch wie frühere Stürze, aber das Ergebnis war verheerend: Ich hatte einen Teilabriss des Kreuzbands in meinem verletzten, rechten Knie.

Ich war am Boden zerstört. Aber ich wollte mich nach den Mühen nicht ausbremsen lassen. Neun Tage nach dem Sturz beschloss ich, trotz Verletzung, weiter Rennen zu fahren, und flog zum Weltcup nach Lake Louise in Kanada. Das Skifahren war sehr schmerzhaft, aber da ich mich im Wettbewerb halten konnte, hoffte ich, dass ich die Muskeln um das Gelenk so kräftigen könnte, um im Februar bei Olympia antreten zu können.

Im Dezember fuhr ich für den Weltcup nach Val d’Isère – eine Strecke, die ich gut kannte. Aber bei der Abfahrt gab mein Knie plötzlich nach, und ich bremste ab. Es war ein schreckliches Gefühl, keine Kontrolle über ein Bein zu haben. Ich wusste, dass ich nicht weiterfahren konnte, weil mein Knie wieder verletzt war. Ich flog nach Hause, die MRTs zeigten, dass der Meniskus zerfetzt war. Einige Wochen später erklärte ich, dass ich an Olympia 2014 nicht teilnehmen würde.

In dem Winter versank ich in eine Depression, eine Krankheit, mit der ich immer wieder zu kämpfen hatte. Die zweite Knie-OP sollte in Florida stattfinden, aber das war nicht in der Nähe von Tigers Wohnort, und ich wusste auch, dass er ein straffes Wettbewerbsprogramm hatte, das ihm nicht viel Zeit zu Hause lassen würde. Ich spürte, dass ich einen Freund brauchte, der mir durch den langen, zermürbenden Heilungsprozess helfen sollte, und beschloss aus einer Laune heraus, zu einem nahe gelegenen Tierheim zu fahren. Es gab dort jede Menge Hunde, und alle bellten wie verrückt. Im hintersten Zwinger saß ein gestromter Mischling ganz ruhig da und sah mich an. Ich fragte, ob ich mit ihm spielen dürfte, und sie erzählten mir, er sei kürzlich von einem Auto angefahren worden, hätte ein böses Knie und könne sich nicht gut bewegen. Da sind wir schon zwei, dachte ich, und laut sagte ich, ich wolle Leo, so hatten sie ihn genannt, mitnehmen.

Mein liebster Mitbewohner: mein Hund Leo

Ende Januar mieteten Leo, meine Schwester Laura und ich ein kleines Apartment in Pensacola, in der Nähe des Krankenhauses, wo meine zweite OP stattfinden sollte. Während der OP stellten die Ärzte fest, dass mein Meniskus so kaputt war, dass man ihn ganz entfernen musste. Glücklicherweise war Dr. Andrews in der Lage, ihn wieder zusammenzuflicken und einzusetzen. Dr. Andrews räumte mir wegen der Verletzung eine Chance von 50 : 50 ein, jemals wieder Rennen zu fahren. Doch das erzählte er nur meinen Trainern.

Im Winter und Frühjahr hatte ich viele schwarze Tage wegen meiner Situation und der Frage, ob ich je wieder an die Weltspitze kommen würde. Mein Heilungsprozess dauerte länger, war komplizierter als nach der ersten OP, und ich war so niedergeschlagen beim Gedanken daran, dass ich trotz des harten Trainings keinen Deut weitergekommen war. Obwohl ich mich bemühte, positiv gestimmt zu sein, gelang es nicht immer. Ich schlief schlecht, morgens wollte ich nicht aufstehen, und sehr oft musste mich meine Physiotherapeutin Lindsay Winniger buchstäblich aus dem Bett schmeißen.

Der körperliche Teil war ebenso anstrengend wie der emotionale. Bei der ersten Reha hatte ich Stärke und Resilienz gezeigt, doch diesmal empfand ich die Übungen als erschöpfend und nur als Wiederholung vom letzten Jahr. Es war enorm schwierig, Willenskraft aufzubringen, und es strengte mich körperlich stark an. Ich hatte so viele Muskeln in meinem rechten Bein verloren, dass die Reha ein täglicher Kampf war.

Es gab Tage, an denen ich das Licht am Ende des Tunnels sehen konnte, doch weit öfter sah ich nur schwarz, und ich schloss mich mit Leo in meinem Schlafzimmer ein. Mich hielt nur eines aufrecht, die Aussicht, irgendwann wieder Ski fahren zu können. In dieser Zeit waren mir Wettbewerbe, Weltcupsiege und die Olympischen Spiele ganz egal – ich wollte einfach nur zurück auf den Berg, um das zu tun, was ich liebe.

Im Oktober durfte ich mich wieder auf Skiern versuchen. Die ersten Kurven mit meinem neuen Knie fuhr ich in Saas-Fee, und ich wusste sofort, dass ich es wider allen Erwartungen geschafft hatte. Ich war noch nie glücklicher gewesen, zurück auf dem Berg zu sein.

Im Dezember fuhr ich mein erstes Weltcuprennen in Lake Louise (Kanada) und wurde Achte – meine schlechteste Platzierung seit 2007. Ich war wütend, weil ich wusste, dass ich es so viel besser konnte, und diese Enttäuschung schien einen Schalter in meinem Hirn umzulegen. Mit dem Ergebnis, dass ich am nächsten Tag die Abfahrt fuhr und gewann, mein 60. Weltcupsieg. Ich war wieder zurück.

Doch dieses Rennen hatte eine weitere Bedeutung: Ich war nur knapp von Annemarie Moser-Prölls 35 Jahre altem Rekord von 62 Weltcupsiegen entfernt. Ich wusste natürlich, dass ich diese Saison nicht das ideale Training im Rücken hatte, aber ich glaubte an mich und dachte, dass ich den Rekord im Winter brechen konnte. Einige Wochen nach Lake Louise gewann ich die Abfahrt in Val d’Isère, und in Cortina d’Ampezzo zog ich gleich mit Moser-Prölls Rekord.

Am 19. Januar 2015, nachdem ich am Morgen dort auf dem Gipfel gestanden hatte, brach ich den Rekord und triumphierte. Meine Eltern, meine Stiefeltern, meine Schwester Laura und Tiger waren nach Europa geflogen, um das Rennen zu sehen. Als ich nun die bislang erfolgreichste Skirennläuferin wurde, war das für mich, obwohl ich nicht an Olympia 2014 teilnehmen konnte, nach zwei OPs, die beinahe das Ende meiner Karriere waren, so gut wie jede Goldmedaille.

Die Saison beendete ich in dem Jahr mit acht Weltcupsiegen und zwei Weltcuptiteln. Und stellte damit den Rekord von 19 Weltcuptiteln ein. Damit waren alle Zweifel, ob ich nach einer zweifachen Knie-OP wieder zurückkommen würde, endgültig ausgeräumt. Ich war zurück und wieder an der Spitze.

Im Winter passierte noch was Schönes: Bear kam zu mir. Mir war aufgefallen, dass Leo einen Gefährten brauchte, besonders als ich für meinen Sport oft nach Europa flog (er versteckte sich aus Trauer und Einsamkeit in meinem Schrank). Also suchte ich online und fand einen wundervollen Mischling in einem Tierheim in der Nähe von Vail. Leo und ich fuhren hin, und beide verliebten wir uns sofort in ihn. Ich nannte ihn Bear und nahm ihn mit nach Hause.

Leo hilft mir im Fitnessstudio.

Einige Monate später trennten Tiger und ich uns. Unsere Beziehung war immer schwieriger aufrechtzuerhalten gewesen aufgrund unserer unterschiedlichen Wettbewerbstermine und zweier Wohnorte, die weit voneinander entfernt waren. Und während wir uns freundschaftlich trennten, war ich froh, in diesem Frühjahr zwei Hunde als Gesellschaft zu haben, die mir durch die Trennung helfen würden.

Insgesamt ist es fast 30 Jahre her, dass ich zum ersten Mal auf Brettern stand. Mein Körper hat in der Zeit viele wunderbare Dinge vollbracht. Wenn ich jetzt zurückblicke, kann ich kaum glauben, wie viel Zeit ich im Studio oder auf dem Fahrrad verbracht habe, wie viele Trainingsläufe ich bei Schnee, im Regen, unter sengender Sonne oder in Eiseskälte absolviert habe. Ich bin auf der ganzen Welt Rennen gefahren und habe in einer Woche mehr Länder bereist als andere Leute in ihrem ganzen Leben. Ich habe Rekorde eingestellt und gebrochen, Titel, Medaillen, Trophäen, Kristallkugeln gewonnen, sogar ein Kälbchen. Mein Körper hat furchtbare Stürze überlebt, gebrochene Knochen, gerissene Bänder, verdrehte Gelenke, zehrende Schmerzen und zwei komplizierte Knie-OPs. Ich habe auch Dinge durchgemacht, die so viele andere Frauen ebenfalls erleben: Trennungen, Beziehungsprobleme und eine Scheidung, dazu all die Zweifel, wie andere meinen Körper betrachten und wie ich ihn sehe. Aber ich hatte das Glück, das alles hinter mir zu lassen, und letzten Endes verdanke ich alles meinem Körper. Meinem starken Körper.

Mein Kraftplatz