Читать книгу moralisch defekt - Lisbeth Herger - Страница 7

Im Burghölzli

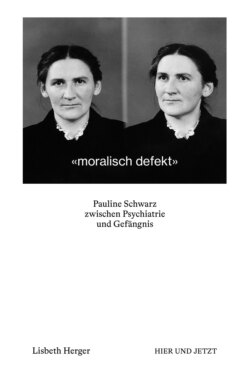

ОглавлениеOb der Polizist die junge Frau in Handschellen in die Kantonale Heilanstalt überführt hat, ist nicht dokumentiert. Überliefert ist nur, dass die Strafgefangene dort am 18. November 1941 nachmittags um drei Uhr dem zuständigen Psychiater übergeben wird. Zürichs psychiatrische Anstalt, landesweit und über die Grenzen hinaus bekannt als «Burghölzli», steht auf dem gleichnamigen Hügel im Südosten der Stadt. Hoch über dem See, von Wald und Reben umgeben. Einst hiess das Burghölzli schlicht «Irrenheilanstalt», inzwischen steht «Heilanstalt und psychiatrische Universitäts-Poliklinik» auf den offiziellen Papieren. Aber das Burghölzli sitzt tief in den Köpfen der Leute. Die Frau, die aus der Untersuchungshaft hierher verschoben wird, heisst Pauline Schmid, geborene Schwarz, ist 23 Jahre alt, verheiratet. Sie ist Mutter eines kleinen Sohnes, Stiefmutter einer ganzen Kinderschar, das Jüngste ist sieben, die Älteste, Ida, längst erwachsen. Pauline war gerade mal 21, als sie ihren Mann, den Witwer Armin Schmid, einen Landwirt und Bauarbeiter aus Regensdorf, heiratete. Der Mann ist mehr als doppelt so alt. Für kurze Zeit hatte sie bei ihm als Haushälterin gedient, dann wurde sie schwanger. Doch das Ungeborene überlebte die rohe Gewalt des Erzeugers nicht. Kurz nach der Hochzeit wurde es der werdenden Mutter vom Mann aus dem Bauch geschlagen. Sie aber wurde sogleich wieder schwanger. Das brachte neue Gewalt. Nach der Geburt floh die Frau, erst mit, später ohne Kind; verdingte sich in fremden Häusern, machte Schulden, versuchte, mit kleinen Diebstählen und Schwindeleien an Geld und Waren heranzukommen. Sie kehrte zurück, floh und flunkerte erneut, ging wieder heim. Und war bereits wieder in anderen Umständen.

Schliesslich hatte Ehemann Armin genug von diesen Wirren. Nach einem Streit liess er seine Frau polizeilich abholen, schlug Alarm auf dem örtlichen Posten, klagte, dass «seine Frau sich aufführe wie verrückt, man müsse damit rechnen, dass ein Unglück passiere. Sie habe schon vor zwei Tagen gedroht, sie schneide sich und dem kleinen Knaben Jakob, der erst etwa einjährig ist, den Hals auf». Zudem, so empörte er sich, habe sie mit dem Karabiner auf ihn gezielt. Als die Polizei eintraf, fanden sie Pauline mit dem Kind in einem Zimmer verbarrikadiert. Sie wünschte, zu ihrem Vater nach St. Margrethen fahren zu können, der aber wollte nichts von ihr wissen. Der Polizist verhaftete die «wiederholte Betrügerin», vom Bezirksgefängnis wurde sie nach einer Woche Untersuchungshaft in die Kantonale Heilanstalt Burghölzli überführt. Zur Begutachtung ihrer «Geistestätigkeit».

So chronologisch aufbereitet findet sich Paulines Vorgeschichte in keiner Akte. Diese Rekonstruktion ist das Ergebnis einer hartnäckigen Spurensuche in Archiven. Es liegen vor: das angeforderte psychiatrische Gutachten, 17 Seiten; das Strafurteil vom Bezirksgericht Zürich, 18 Seiten; ein handgeschriebener Lebenslauf, datiert auf den Tag nach ihrer Einweisung, eine Seite; und schliesslich die von den Ärzten während der Beobachtungszeit vorschriftsgemäss geführte Krankenakte. Diese verbirgt sich in einer halbfesten Schutzmappe aus bräunlicher Pappe, gezeichnet als «Akte 42.319». Weiter steht auf dem Deckblatt in grossen Lettern Paulines Name, dann derjenige ihres Ehemannes und ihr Wohnort. Das heisst, genau besehen sind es mehrere Wohnorte, sie wurden ständig durchgestrichen und aktualisiert, auch noch in der Zeit nach der Entlassung. Auffällig zudem das Erfassen eines sogenannten «Garanten», rot und fett umrahmt, es ist dies bei Pauline die Bezirksanwaltschaft Zürich im Büro Nummer 11. Und der «körperliche Status» der Eingewiesenen wird als «Signalement» erfasst, damit bei einer allfälligen Flucht umgehend nach der Flüchtigen gefahndet werden kann.

Pauline Schmid hat, wie ihre Akte verrät, keine pathologischen Auffälligkeiten, die festgehalten werden müssten. Auch die prominent gesetzte Frage nach erblichen Belastungen bleibt bei ihr Leerstelle. Jedoch erfährt man, dass die junge Frau mittelgross ist und grazil wirkt, dass sie ein symmetrisches Gesicht und eine gerade Nase hat, ihr oben einige Zähne fehlen, dass Puls und Blutdruck unauffällig sind. Einzig ihre Brustwirbelsäule zeigt eine kleine Deformation. Pauline selbst erklärt den Rundrücken mit einem Unfall als Schulkind, der Arzt scheint zu zweifeln und kritzelt «angeblich». Vielleicht zu Recht, denn ein Gibbus kann auch vererbt sein, wie eine ihrer Töchter später erfahren muss. Weiter wurde bei den Untersuchungen das Hygieneinstitut aktiv, der «Lues-Nachweis» kommt negativ zurück, also keine Syphilis, kein exzessives Sexualleben, auch die Genitalien sind äusserlich in Ordnung. Die Strafgefangene ist nach eigenen Angaben im vierten Monat schwanger.

Angaben zur seelischen Befindlichkeit der Patientin finden sich im sogenannten Aufnahmestatus: «Junge Frau sitzt mit verweinten Augen im AZ [Aufnahmezimmer]. Gibt ruhig und geordnet Auskunft. Sie habe eben Geld behalten und davon die Milch bezahlt. […] Der Mann habe nur geschimpft. In letzter Zeit schlage er sie soviel. Sie sei wieder schwanger und das passe ihm wohl nicht. Als sie mit dem ersten Kind ging, habe er sie auch geschlagen. Sie wisse schon, dass es nicht recht sei, dass sie Geld genommen habe, weint. Wirkt oligophren [leicht schwachsinnig]. Auch ihre Einstellung zum Delict ist etwas merkwürdig, sie spricht so offen und ohne inneres Entsetzen darüber. Klagt, dass sie in letzter Zeit nicht habe schlafen können, sie wisse nicht warum. Es gehe ihr sonst gut, nur leide sie ein wenig an Schwangerschaftserbrechen.» Und zum Grund ihrer Überweisung fügt sie an: «Hier sei sie, weil sie auf unwahre Angaben hin Sachen geholt habe. Weil der Mann sie geschlagen habe, als sie in anderen Umständen war, da habe sie gemeint, mit dem könne sie ihn wieder gewinnen. Jedesmal, wenn sie in andern Umständen war, habe er sie immer geschlagen, auch schon das erste Mal. Das sei sicher wahr, man dürfe den Mann fragen. Das habe der Mann selbst zugegeben.» Den Grossteil ihrer kleinen Betrügereien, mit denen sie sich auf ihren Fluchten durchs Leben mogelte, hat die Untersuchungsgefangene bereits zugegeben. Denn ihre Versuche, an Geld und Waren zu kommen, missglückten. Sie operierte mit dem immer gleichen Muster: Gab sich auf einem Pfarramt als eine Frau Meier aus, die eben erst im Dorf zugezogen sei, in Geldnöten stecke, einen Mann im Militär und zu Hause viele Kinder habe und dringend Geld brauche. Sie werde das erbetene Darlehen innert Wochenfrist zurückzahlen. Erste Erfolge machten ihr Mut, sie versuchte es wieder, in weiteren Pfarrämtern, in Zürich Schwamendingen, Wipkingen und Seebach, in Oberglatt und Rümlang, mit immer neuen Namen. Aber dann schöpfte einer der geistlichen Herren Verdacht, überprüfte die Geschichte dieser «Frau Weber» in seiner Pfarrstube, und Pauline flog auf. Bei der ersten Einvernahme hatte die Polizei sich noch kulant gezeigt, liess die Schwindlerin – nach Abnahme des erbettelten Geldes – gleich wieder laufen. Doch nun, nach der Anklage des Ehemannes, war eine Serie weiterer Delikte ans Licht gekommen. Und die Bezirksanwaltschaft Zürich entschied, die Angeklagte im Burghölzli auf ihre Zurechnungsfähigkeit hin begutachten zu lassen.

Für Pauline muss der Eintritt in die schlossähnliche Anlage der Anstalt mit dem symmetrisch angelegten Park beängstigend gewesen sein. Als kantonale Irrenheilanstalt im 19. Jahrhundert von Stadtbaumeister Johann Caspar Wolff erbaut, thront der spätklassizistische Bau mit seiner Sandsteinfassade, der schweren Pforte und den vergitterten Fenstern mächtig über der Stadt. Heute steht der Bau unter Denkmalschutz. «Sie bauten, bis das Haus bereit, das tiefstem Unglück ist geweiht», rezitierte Gottfried Keller, Staatsschreiber und Dichter, beim Aufrichtefest von 1870 oben auf dem Dach sein eigenes Gedicht. An Unglück hat es seither nicht gemangelt, auch nicht an Unglücklichen, die hier aufgenommen worden sind. Die Anstalt war schon bald nach ihrer Eröffnung überfüllt, es fehlte an Betten für Kranke, an Schlafplätzen für Pfleger und Schwestern, die in den langen Korridoren oder in den Krankenzimmern zu nächtigen hatten. Auch die Wirtschaftsräume der Anstalt stiessen an ihre Grenzen. So wurde dann Anfang der 1930er-Jahre kräftig erweitert, es gab Zimmer fürs Personal, eine neue Gemüseküche mit therapeutischen Arbeitsplätzen, ein grösseres Waschhaus, Umbauten in der Dörrerei. Und just vor Paulines Eintritt hatte man endlich die stinkenden Aborte saniert.

Als Strafgefangene wird Pauline vorerst in die Abteilung F2 eingewiesen, in den «Wachsaal für halbruhige Frauen». Noch kann man die Gefangene nicht einschätzen, sie muss wegen Fluchtgefahr unter Kontrolle bleiben. Im Burghölzli herrscht damals, Ende 1941, eine Art Ausnahmezustand. Schliesslich steht Europa, und bald die ganze Welt, in einem mörderischen Krieg. Die Schweiz sichert ihre Grenzen. Und ruft auf zur Anbauschlacht. Alle sind betroffen, alle machen mit. Auch die psychiatrische Anstalt mit ihrer selbstversorgenden Landwirtschaft. Man versteht sich als Teil eines Kollektivs, das um Unabhängigkeit kämpft. Es werden mehr Kohl und Runkeln produziert und neu auch Kartoffeln, Hafer und Gerste angebaut. Man schafft es, die kriegswirtschaftlichen Auflagen des Bundes sogar zu überbieten. Selbst die Milchleistung wird gesteigert, und dies bei reduziertem Eigengebrauch. Mit Stolz rapportiert der Jahresbericht die entsprechenden Erfolge und unterlegt sie mit Zahlen. Jedoch gibt es auch Engpässe zu vermelden, und zwar beim Kerngeschäft der Anstalt, bei der medizinischen Versorgung. Die periodische Einberufung der Ärzte zum Grenzdienst erzeugt empfindliche Lücken. Auch die Pfleger fehlen, und für den Wachdienst in den Sälen muss ungeschultes Personal eingesetzt werden. Die Überforderungen nehmen zu, die Krankheitstage der Angestellten steigen.

Inwiefern sich die kriegsbedingten Verschlechterungen direkt auf Pauline und ihr Anstaltsleben auswirken, ist schwer zu sagen. Sie gehört sowieso zur Kategorie der Ärmsten. Ist in der überfüllten «Allgemeinen» untergebracht, wird selbstredend in die dritte Klasse eingeteilt, karges Essen, reduzierte Besuchszeiten. Zudem nehmen die Armenfälle weiter zu, wie im Jahresbericht bedauert wird. Das hat handfeste Gründe. Es lässt sich mit einem neuen Auftrag der Psychiatrie erklären, den diese sich – in den Jahrzehnten zuvor – zugespielt hat und zuspielen liess. Sie kümmert sich nicht mehr nur um Geistesstörungen im engeren Sinne, sondern hilft auch, den Umgang mit «Unruhigen», mit «Umtriebigen» zu klären, die sich unbelehrbar widerborstig und dabei manchmal auch straffällig verhalten. Wer dank ärztlicher Diagnosekunst nur als eingeschränkt urteilsfähig oder gar krank erkannt wird, soll für seine Trunksucht, seine Liederlichkeit, seinen Mundraub weniger bestraft als vor allem ausgesondert werden. Weggesperrt. Mit einer sogenannten Massnahme. Dabei gilt der Schutz weniger den Renitenten selbst als vielmehr dem Rest der Gesellschaft. Man hat neue Diagnosen entwickelt, welche die Bevormundung dieser Unruhigen ermöglichen und die Durchsetzung sogenannt fürsorgerischer Zwangsmassnahmen medizinisch stützen. Und so kommt es, dass im Burghölzli in den 1940er-Jahren nicht nur geforscht, gelehrt und – gemäss den eigenen Statistiken – eher selten geheilt, sondern mehr und mehr auch begutachtet wird. Die Gutachtertätigkeit steigt von Jahr zu Jahr, 1941 beträgt die Zunahme über zehn Prozent, vermeldet der Jahresbericht, sodass insgesamt 353 Gutachten an Behörden und Versicherungen ausgeschickt werden. Eines davon gilt Pauline Schmid.1

Ein Armeleutekind

Die Krankenakte von Pauline Schmid ist das Protokoll einer Klärung. Im Fokus stehen «Geistestätigkeit» und «Urteilskraft». In den fünf Wochen konzentrieren sich die Ärzte auf die Taten und Tatmotive der Angeschuldigten. Familiäre Hintergründe und biografische Entwicklungen sind nicht weiter wichtig. In der kurzen Autoanamnese erfährt man, dass der Vater Deutscher, die Mutter Schweizerin ist, dass die Strafgefangene in der Ostschweiz aufgewachsen ist, dass sie eine mittelmässige Schülerin war, die gerne rechnete, sich aber mit Lesen schwertat. Und dass sie früh als Küchen- und Hausmädchen in fremde Dienste geschickt wurde. Noch vor ihrer Konfirmation sei sie zu ihrem Onkel nach Schönenberg gekommen, so erzählt sie, habe in der Landwirtschaft mitgeholfen, später sei sie als Küchenmädchen nach Bülach weitergezogen. Die fremden Hausdienste habe sie nur für kurze Zeit unterbrochen, um zu ihrer erkrankten Mutter heimzukehren. Habe sich bald schon an einer neuen Stelle verpflichtet, im Zürcher Unterland, bei Rafz, bei einem Bauern. Mit 21 dann habe sie geheiratet und sei ein Jahr danach Mutter eines kleinen Buben geworden. So notiert der Arzt die Kurzbiografie aus dem Munde der Angeklagten.

Von der sonstigen Schwere in diesem jungen Leben, noch vor ihrer Heirat, findet sich in den Aufzeichnungen nichts. Es braucht die Fahrt ins Rheintal, den Gang in die Gemeindearchive von Buchs und St. Margrethen, um auf Sedimente dieser Kindheit zu stossen. In den Gemeinderatsprotokollen, in den gebundenen Folianten zur Armenunterstützung dieser Jahre, in den Betreibungs- und Strafregistern – überall finden sich Spuren aus dem Alltag der Familie Schwarz. Und sie alle erzählen Bruchstücke davon, dass der kleinen Pauline wohl eher ein rauer Eintritt in die Welt beschieden war. Ihr Vater Alois, Sohn eines Söldners, kam im Jahr 1900 aus dem württembergischen Bellamont bei Ochsenhausen ins sankt-gallische Buchs. Der junge Mann ist damals 24, vaterlos, er versucht sein Glück alleine als Hausknecht im neuen Land. 1909 heiratet er Paulina Oberholzer, eine Bauerntochter aus dem zürcherischen Schönenberg. Das zweite ihrer vier Kinder, der kleine Anton, stirbt kurz nach der Geburt, Sohn Alois und die Töchter Louise und Marie Pauline zeigen sich zäh. Marie Pauline, die spätere Pauline, ist die Jüngste. Sie kommt 1918, bei Kriegsende, auf die Welt, in den offiziellen Dokumenten wird sie als Marie geführt. Auf wirtschaftliches Glück wartet Familie Schwarz vergeblich. Bereits 1916 wird Zuwanderer Alois samt Familie schriftenlos, sein Heimatausweis ist abgelaufen, die geforderte Kaution von 4000 Franken ist für ihn unbezahlbar. Aber immerhin findet die Familie zwei Bürgen, die für sie garantieren. Jahre später soll ein Neustart in St. Margrethen eine Wende erzwingen, Vater Schwarz übernimmt ein Wirtshaus und wird Gastwirt. Marie Pauline ist damals neun, wechselt die Schule und die Lehrer. Doch der Orts- und Berufswechsel zahlt sich nicht aus. Kaum eingezogen in der Gaststätte Zum Landhaus, beginnen sich hinter dem Tresen die Schuldbriefe zu stapeln, mindestens zwei Mal monatlich steht der Betreibungsbeamte vor der Tür. Die Gäste werden weniger, die Gläubiger immer mehr. Alle wollen sie ihr Geld haben, Kaufhäuser und Versicherungsgesellschaften, der Wein- und der Velohändler, der Bäcker, eine Volksbank. Sie melden sich von weit her, aus Davos, aus dem luzernischen Malters und aus den Dörfern rings herum, aus Altstätten oder Heiden, und auch die örtliche Molkerei stellt formell ein Begehren. Schliesslich ist der Konkurs unvermeidlich. 1929 wird aus Alois Schwarz ein «gewesener Wirt», und kurze Zeit später zieht die Familie vollkommen verarmt aus ihrem «Landhaus» wieder aus. Der Überlebenskampf dauert an. Pfändungen und Betreibungen, die wegen «unverschuldetem Zahlungsunvermögen» schliesslich gar nicht mehr weitergeleitet werden. Nur das Steueramt gibt nicht auf. Und der alte Hausarzt Dr. Feiner. Unwillig verweigert er die Behandlung der erkrankten Mutter, wartet auf die eingeforderte Kostengutsprache der Gemeinde. Diese wiederum beschert Vater Schwarz eine Ausschaffungsdrohung, «falls die Gemeinde für ihn die Arztkosten bezahlen müsse». Und zudem wird er wegen seiner Schuldenwirtschaft mit der Einstellung des Aktivbürgerrechts bestraft. Ein hübscher weisser Schimmel amtlicher Bürokratie, denn Zuwanderer Schwarz besitzt gar keine Bürgerrechte, der Einkauf in die Schweizer Staatsbürgerschaft ist für ihn auch nach dreissig Jahren unerschwinglich geblieben.

Wie sich die drei Schwarz-Kinder durch all diese Jahre bewegen, weiss man nicht. Nur zwei behördliche Spuren führen direkt zu ihnen. Einmal wird Vater Alois «wegen fortgef. Entzugs seines Kindes vom vorgeschriebenen Schulunterricht» mit einer Busse bestraft. Es geht dabei um seine Jüngste, um Marie Pauline, die offenbar oft krank ist, wegen einer «Wanderniere», wie der Vater den Richtern erklärt, und dass sie deswegen «alleine in einer Bank sitzen müsse», klagt er, und dass «der Lehrer sich nicht viel mit ihm [dem Mädchen] abgebe». Doch seine Erklärungen zählen nicht.«Diese Einreden sind jedoch solange ein ärztliches Zeugnis fehlt, nicht stichhaltig», urteilen die Richter, vergessen, dass bereits ein Arztbesuch für Habenichtse unbezahlbar sein kann. Die zweite Aktennotiz, die einen Einblick in die Kindheit der Geschwister Schwarz erlaubt, ist eine Intervention des Waisenamtes, damals, als man den Konkurs abwickelte und das Amt verlangte, dass man für die drei eine kleine Summe der Konkursmasse abzweige. Die 1000 Franken wurden sogleich verteilt, eine beachtliche Summe wanderte nach Davos, Sanatoriumskosten für Louise, die an Tuberkulose erkrankt war. Sie blieb dann gleich dort, für die Anfänge ihres Dienstmädchenlebens, so verrät uns der örtliche Meldeschein.

Pauline verlässt ihr Elternhaus mit ungefähr 14 Jahren, so erzählt sie dem Arzt in ihrem Aufnahmegespräch. Sie berichtet auch von Mutters Erkrankung und ihrer diesbezüglichen Heimkehr. Den eigentlichen Tod spart sie in ihrer Erzählung aus. Sie ist noch keine 19, als die Mutter schliesslich stirbt. Mitten im Winter 1937. An einer «Herzlähmung», wie das Totenbuch der evangelischen Kirchgemeinde von St. Margrethen festhält. Hinweise darauf, wie sehr dieser Tod die junge Frau umtreibt, finden sich im kurzen Lebenslauf, geschrieben am Tag nach ihrem Eintritt ins Burghölzli. Im ersten Teil erzählt sie in knappen Worten von ihrem jungen Leben, erschafft sich mit den üblichen Stereotypen eine glückliche Kindheit, schreibt diskret über das Schwierige hinweg. «Am 13 Juni 1918 wurde ich in Buchs geboren. Mit einem Bruder und Schwester wuchs ich auf. Meinere Jugend durfte ich mit vielen frohen Zeit erleben. Die Schule besuchte ich in Buchs und St. Margrethen. Wo meine Eltern heute noch sind. Nach meiner Konfermation ging ich in die Fremde um mein Brot zu verdienen, 2 Jahre diente ich als Küchenmädchen bei Familie Fehr in Bülach. Hernach ging ich nach Hause um meiner Mutter in den kranken Tagen eine Hilfe zu sein. Doch mit vielen Heimweh ging ich später wieder an eine Stelle, wo ich kein Glück hatte so wurde mir viele Schicksal zur Last. Doch immer vertraute ich auf Gott er werde mir helfen.» Der zweite Teil, der immerhin die Hälfte ihres Textes ausmacht, ist mehr Reflexion als Biografie, er gilt dem Sterben und dem Tod ihrer Mutter, den sie schreibend umkreist. «So kamen so viel Stunden wo meine Mutter ans Sterben war und konnte ein 1 ½ sah ich Sie nie mehr sehen, wo ich nur imer und imer denke warum ich nicht eher Heim war, seit dem Tode habe ich mich so viel geweint und habe nie mich mehr so zu Hause gefühlt, Trotzdem das der Vater sehr lieb zu mir war. Im 1939 verheiratet ich mich mit einem Witwer mit 9 Kindern wo ich mich mit aller liebe diesen Kindern eine liebe Mutter ersetzte war sehr froh denn wo ich das eigene Mutterstolz erfahren durfte und einen lieben Bub das Leben schenken durfte.»

Der frühe Tod der Mutter muss Pauline getroffen haben. Sie tut sich schwer mit dem eigenen Fernbleiben in der Sterbephase, das vielleicht ökonomisch begründet war. Eine Heimkehr kostete Reisegeld und brachte Lohnausfall. Zudem blieb sie in ihrer Trauer allein. Der innerfamiliäre Austausch war wohl dürftig, blieb beschränkt auf Briefpost und seltene Gespräche am Telefon. Die Geschwister waren früh auseinandergedriftet, die grosse Schwester ging nach Davos, zur Kur, später als Dienstmädchen in fremde Haushalte. Und auch Alois, der Bruder, wurde schnell ein Abwesender. Ein Hilfsarbeiter, der sich zunehmend an Arbeitslosigkeit und Alkohol aufrieb. In diesen Leben hatte eine kleine Schwester wenig Platz. Und die von Pauline behauptete Liebe des Vaters scheint erst recht ein Wunsch der Sehnsucht zu sein. Im Burghölzli-Gutachten jedenfalls wird der Vater ausschliesslich in der Rolle eines Anklägers zitiert, der sich bitter über die widerborstige Tochter beschwert, die ihm schon früh Schmach und Schande beschert habe, mit Lug und Trug und Alkohol, so sehr, dass er sein Städtchen St. Margrethen fast hätte verlassen müssen. Zweifelsfrei ist Pauline, die Jüngste, familiär auf sich alleine gestellt, der Tod der Mutter dürfte sie heftig erschüttert haben. Und liess die Minderjährige wohl sehr einsam zurück.

Erste Diebereien

Pauline bleibt nach dem Tod ihrer Mutter dem Rheintal fern. Tritt im thurgauischen Weinfelden eine neue Stelle an. In einer Brauerei mit Gastwirtschaft. Als Mädchen für alles. Mit einem Wochenlohn um die elf Franken, bei Kost und Logis. Ein niedriges Gehalt, auch im kollegialen Vergleich, das für wenig reicht, und schon gar nicht für kleine Träumereien. Pauline mag sich damit nicht abfinden. Sie entschliesst sich zur Nachbesserung, versucht sich ein erstes Mal als kleine Diebin. Zwei Mal greift sie in den Geldbeutel der Kollegin, tappt zudem in die vom Wirt ausgelegte Falle mit der herumliegenden Zwanzigernote als Köder. Sie wird angezeigt, kommt in Untersuchungshaft, wird im Herbst 1938 vom Bezirksgericht Weinfelden wegen Diebstahl und Fundunterschlagung verurteilt: 14 Tage Gefängnis, Gerichtskosten von neunzig Franken, Rückzahlung der gestohlenen Gelder. Der Schuldenberg ist umgerechnet 16 Wochenlöhne hoch. Eine schlechte Bilanz für ihren Selbsthilfeversuch. Die Löhne selbst aber, die niedrigen Dienstmädchengehalte, sind für die Richter kein Thema, jetzt nicht, und sie werden auch später in Paulines Akten nie in den Fokus der sonst umfassenden Tatanalysen gerückt. Nicht von der Strafjustiz, nicht von den Behörden und auch nicht von den Psychiatern. Im Gegenteil, die Weinfelder Richter verstehen ihr Urteil als gemässigt, betonen die strafmildernden Faktoren, dass es Paulines erste Verfehlung sei und ihr Leumund nicht ungünstig laute. Und fügen deshalb ihrem Urteil doch noch etwas Würze bei, zum Schutz und Wohle der Bürger, in Form eines nicht unbedeutenden Nachsatzes: Marie Pauline Schwarz ist als unerwünschte Ausländerin für zehn Jahre aus dem Kanton Thurgau auszuschaffen.

Mittellos und wohl ebenso widerwillig schlüpft sie für kurze Zeit bei ihrem Vater in St. Margrethen unter. Dieser ist bereits über sechzig, arbeitet noch immer, als Taglöhner, auf dem Bau und als Fuhrknecht, lebt von Zuweisungen der Krisenhilfe, stellt Gesuche um Steuerreduktionen. Altersrenten gibt es keine. Mittlerweile ist er als Quartalssäufer bekannt. Später dann, nach 1949 – Deutschland ist wieder im Aufbau –, wird er von seinem Heimatland eine kleine Pension bekommen, ausbezahlt von der Deutschen Interessenvertretung in Zürich, der späteren Botschaft. Im Herbst 1954 stirbt Alois Schwarz, der einst aus Ochsenhausen Zugewanderte, seinen Ausländerstatus und die Armut nimmt er mit ins Grab.

Pauline kann und will nicht lange bei diesem Vater in Dauerkrise bleiben, er kann ihr nicht helfen, selbst wenn er auch wollte. Aber der Alltag kostet, und die Schulden des ersten Urteils drängen auf Zahlung. Unterstützung ist keine in Sicht, sie muss sich selbst aus dem Sumpf ziehen. Erneut wird sie delinquent. Diesmal versucht sie es nicht mehr als Diebin, sondern erschwindelt sich die benötigte Ware. Erprobt zum ersten Mal ihre kleinen Inszenierungen in der Erfindung akuter Not. Sie setzt dabei auf ihre Ortskenntnisse, auf ihre narrative Inspiration und ihr Talent zu ein bisschen Schauspielerei. Gibt sich in den Läden als eine andere aus, wird zu «Leni Müller», einer Dienstmagd in Stellung, die in der Bäckerei Süssigkeiten für die Herrschaften abzuholen hat – die Frau des Hauses wird nachkommen und bezahlen. Oder zur Botengängerin von «Fräulein Kehl zur Drahtseilbahn», die in der Handlung Beeler zwei Stränge Wolle und Stricknadeln abholen soll; sie probiert im Modegeschäft Zeindler einen Mantel mit Pelzkragen an, wählt einen passenden Blusenstoff, erzählt von ihrem Vater, der bei der Bahn arbeite, und dass die Familie vor Kurzem nach St. Margrethen zugezogen sei, in ein neues Häuschen. Und auch, dass sie den schönen Mantel zu gerne ihrer Mutter zur Prüfung zeigen möchte, bevor sie abends zum Bezahlen zurückkommen werde. Im Wäschegeschäft Dornbierer gleich nebenan tritt sie erneut als Leni Müller auf, diesmal aus reichem Haus, die zu viel Geld ausgegeben hat und sich auf Kredit zwei Hemden, zwei Barchentleintücher und eine Berufsschürze geben lässt. Doch Kaufmann Dornbierer wird misstrauisch, fährt Pauline hinterher und steckt seine Ware wieder ein. Die Ertappte bringt auch dem Herr Zeindler seinen Mantel wieder zurück und läuft dann mit leerem Magen nach Fahr zur Metzgerei, um sich dort ein Würstchen zu erschwindeln.

Pauline wird angezeigt, wird Anfang Dezember 1938 verhaftet, sechs Tage später tritt das Bezirksgericht Unterrheintal in Rheineck zusammen. Sie zeigt sich den fünf Richtern als einfacher Fall, gesteht alles sofort ein, wird für «fortgesetzten Betrug und Betrugsversuch in sechs Fällen» und wegen «rechtswidriger Täuschung» schuldig gesprochen. Diesmal sucht man im Urteil vergeblich nach Milde, ihre Arbeits- und Mittellosigkeit wird Pauline gar zum Nachteil.«Da sie vollständig mittellos und längere Zeit ohne Arbeit war, wäre es ihr niemals möglich gewesen, für die gemachten Warenbezüge aufzukommen.» Die Rückgabe der gestohlenen Ware, die den Schadensbetrag auf 31 Franken und 20 Rappen, also auf circa zehn Taglöhne reduziert, hilft auch nicht weiter. Zumal sie eine Wiederholungstäterin ist, das wirkt straferschwerend. Einzig ihr freimütiges Geständnis findet Gefallen bei den urteilenden Herren. Doch das Ergebnis ihrer Betrugstour in den Dörfern ihrer Kindheit ist für Pauline erneut vernichtend: fünf Wochen Gefängnis, Verpflichtung zur Rückerstattung der verbliebenen Schadenssumme, Übernahme der Verfahrenskosten und der während ihrer Haft anfallenden Kosten für Unterkunft und Verpflegung. Der Weinfelder Schuldenberg wird um weitere 150 Franken aufgestockt.

Die erste Heirat

Nach ihrer Entlassung aus der Kantonalen Strafanstalt St. Gallen kehrt Pauline Schwarz – noch keine zwanzig Jahre alt – der Ostschweiz endgültig den Rücken. Sie sucht sich neue Arbeit im Zürcher Unterland. Im Februar 1939 tritt sie erst bei einem Bauern in Rafz eine Stelle an, wechselt dann ins Restaurant Pflug. Ein derart häufiger Stellenwechsel war bei Dienstmädchen nicht unüblich. Sie wurden meist schlecht bezahlt, unter Abzug von Kost und Logis, und noch schlechter behandelt, mit wenig Freizeit und viel Arbeit bis weit in den Abend hinein. Sie befanden sich meist auf der Suche nach besserer Arbeit, ausserdem bedeutete ein Stellenwechsel nicht selten die Befreiung von zudringlichen Dienstherren und eifersüchtigen Gattinnen. Im «Pflug» lernt Pauline ihren künftigen Ehemann kennen, den Witwer Armin Schmid; mit seinen neun Kindern braucht er zupackende Hände in Haus und Hof. Pauline wird erst seine Haushälterin, dann seine Geliebte, nach ein paar Monaten seine Frau. Gründe für die schnelle Heirat der beiden gibt es viele. Armin Schmid sucht eine weibliche Kraft, die ihm erhalten bleibt und nicht kurz nach Dienstantritt wieder flieht vor der gewaltigen Arbeit. Ein häufiges Schicksal von Witwern, so kann man es in den Protokollen der damaligen Armenfürsorge nachlesen. Armin hat aber auch als Mann Gefallen an Pauline gefunden. Sie ist jung, mit ihrem dichten braunen Haar und den grauen Augen attraktiv, und er braucht, wie er später, bei der Scheidung, eingesteht, eine Frau in seinem Bett. Aber auch Pauline hat ihre Motive. Auch bei ihr geht es nicht um romantische Liebe. Vielleicht sucht sie mehr Sicherheit in ihrem Leben. Leidet unter Heimatlosigkeit, fühlt sich entwurzelt. Aber vor allem, und das wiegt wohl ebenso schwer, ist sie schwanger. Und trägt zudem, nebst dem Kind im Bauch, einen unerbittlich auf Abzahlung drängenden Schuldenberg auf ihren Schultern. Eine Heirat kann hier vorerst Lösungen bringen. Zudem droht ihr für die Zukunft noch eine Gefahr: Pauline ist nach wie vor deutsche Staatsbürgerin, sie hat bereits eine kantonale Ausschaffung als «unerwünschte Ausländerin» hinter sich, ist inzwischen zwei Mal vorbestraft; man munkelt, dass in ihrer Heimat, im nationalsozialistischen Deutschland, mit Diebinnen, wie sie eine ist, nicht eben zimperlich umgesprungen wird. Rafz ist nah an der Grenze, da bekommt man so einiges zu hören. Mit einer Heirat wird Pauline Schweizerin, im Eilverfahren, sie kann nun nicht mehr ausgeschafft werden.

Damit bleibt sie verschont von einem Schicksal, wie es kurz danach ihren Bruder ereilen wird. Sein in Chur gelerntes Bäckerhandwerk musste Alois wegen Mehlunverträglichkeit aufgeben, nun kämpft er sich als Fuhrknecht durchs Leben oder als Handlanger im Steinbruch. Im August 1939 verliert er einmal mehr seine Arbeit. Auch er kehrt zu seinem verarmten Vater zurück, auch er versucht, sich mit kleinen Diebstählen über Wasser zu halten, ein Fahrrad, das er klaut und verpfändet, ein Nachtessen in der Kneipe, nach dem er zechprellend verschwindet. Und auch er wird erwischt, wird vor Gericht gestellt und wegen Diebstahl, Betrug und Zechprellerei bestraft. Einmal. Zweimal. Dreimal. Schliesslich schafft man ihn nach der Haft bei Schaffhausen über die Grenze. In eine Heimat, die er noch nie betreten hat, in ein Land, in dem die Faschisten das Sagen haben und gerade dabei sind, einen entsetzlichen Krieg zu eröffnen. Vollständig mittelos steht Alois da, am anderen Ufer des Rheins, die zwanzig mitgeführten Reichsmark hat man ihm beim Grenzübertritt abgenommen, wegen Verstoss gegen das deutsche Devisengesetz. Der Ausgeschaffte versucht sich erneut in kleinen Betrügereien, weit allerdings kommt er damit nicht. Er landet als «Volksschädling» vor einem Sondergericht, angeklagt wegen einer Deliktsumme von 150 Reichsmark und eines «niedrigen Charakters». Der Staatsanwalt plädiert auf Todesstrafe, Alois kommt mit acht Jahren Zuchthaus davon. Nach zwei Jahren stirbt er im Zuchthaus Bruchtal bei Mannheim, gemäss ärztlichem Attest an Tuberkulose.

Ob und was Pauline vom Schicksal ihres Bruders überhaupt mitbekommen hat, damals, als sie in Rafz ihre Dienste antritt und Alois sein Urteil in Pfäffikon kassiert, oder später, nach seiner Ausweisung, kann nicht geklärt werden. Bestimmt war er nicht Gast an ihrer Hochzeit – falls sie überhaupt zum Fest geladen hat –, denn zu diesem Zeitpunkt sitzt er bereits im Gefängnis und wartet auf seine Ausschaffung. Und zwei Jahre später, als Pauline im Burghölzli aus ihrem Leben erzählen soll, verwandelt sie ihren Bruder kurzerhand in einen Wehrmachtssoldaten im Kriegsdienst. Sich selbst aber kann sie mit ihrer frühen Heirat retten. Pauline und Armin heiraten im September 1939, also just in jenen Tagen, als Deutschland Polen überfällt. Pauline ist nun keine Schwarz mehr, sondern eine Schmid, und will nun nicht mehr Marie Pauline, sondern nur mehr Pauline heissen. So wie einst ihre Mutter. Die Heirat soll ein Neustart und alles ein wenig anders werden. Selbst der Thurgau ist nun nicht mehr verbotenes Terrain, denn das Kantonsverbot wird durch die Heirat aufgehoben. Auch davon erzählt sie später dem Psychiater bei ihrer Anamnese.

Auf der Flucht vor dem Mann

Als die junge Pauline in die Sprechzimmer der Psychiater im Burghölzli gebracht wird, hat sie also schon einiges in ihrem Leben erfahren. Und sie wird, trotz der Brutalitäten, nicht etwa als flüchtende Ehefrau, als ein Opfer von häuslicher Gewalt in der Klinik aufgenommen, sondern als Strafgefangene, als Wiederholungstäterin, mit dem Auftrag der Beurteilung ihrer Zurechnungsfähigkeit. Nach den ersten Schrecken scheint sie der Wechsel in die Klinik sogar zu beruhigen. Jedenfalls notiert der Arzt am zweiten Tag eine erstaunliche Veränderung bei der neu Eingewiesenen, die tags zuvor noch ein Häufchen Elend war: «Pat. sehr vergnügt, lacht lustig, hat sich in die Situation gefunden. Ruhig.» Einzig wenn man auf ihren Ehemann zu sprechen kommt, wird sie unruhig und anklagend. Sie erzählt, dass die Ehe nur für kurze Zeit gut gegangen und ihr Mann dann ins Militär eingezogen worden sei, sie habe im Haus bei den Kindern und auf dem Hof die Stellung gehalten, es sei ein strenger Anfang gewesen. Gewalt und Rohheit müssen bereits in den ersten Ehewochen alltäglich gewesen sein. Dass sie dabei ihr erstes Kind verlor, verrät sie den Ärzten erst gegen Ende der Beobachtungszeit. «Heiraten habe sie müssen, war gravid, habe dann eine ‹Ausleerete› gehabt», notiert der Arzt. Dass aber auch die neue Schwangerschaft, ein paar Wochen später, die Gewalt des Mannes provozierte, daraus macht Pauline von Anfang an keinen Hehl: «Im Dezember dann, als sie gravid war, habe er wüst mit ihr getan und sei grob geworden. Weil sie schwanger war und weil sie gesagt habe, er könne schon melken gehen. Er sei aber ganze Nächte im Wirtshaus gehockt und habe gejasset, und wenn er im Delirium heimkam, habe er wüst getan. Sehr oft sei das vorgekommen, einfach höch habe er gehabt. Und dann habe er sie immer geschlagen.»

Schwierig gestaltet sich auch das Verhältnis der Stiefkinder zur jungen Pauline. Einige der Töchter sind älter als Pauline, die jüngsten noch Kleinkinder. Und nun hat da plötzlich diese eingeheiratete Frau das Sagen. Kommt dazu, dass die verwaisten Kinder ihre verstorbene Mutter wohl noch immer vermissen. Pauline, die Fremde, hat einen schweren Stand. Und selbst das nachbarschaftliche Ankommen will nicht wirklich gelingen. Man munkelt dies und jenes über die Magd, die so schnell zur Ehefrau aufgestiegen ist, und schon bald werden Wasserkübel zu Zankäpfeln, fliegen böse Worte von Tür zu Tür. Bereits im Februar 1940 muss die Familie Schmid ihre Pacht in Rafz aufgeben, man zieht nach Adlikon-Regensdorf, der Mann geht als Handlanger in Stellung. Die Schuld an diesem Scheitern schiebt Landwirt Schmid seiner Pauline zu. Ihrer Untüchtigkeit. Seine Absenz jedoch im bäuerlichen Betrieb, etwa, weil man ihn bei der Mobilmachung an die Grenzen rief, oder seine Liebe zum Alkohol, das Alleinlassen der Schwangeren mit Kindern und Kegeln und einem Stall voller Kühe, das alles bleibt unerwähnt. Ausser bei Pauline. Sie weist die Vorwürfe dezidiert von sich, betont, dass sie trotz «Nierenbeschwerden in der Schwangerschaft» stets gearbeitet habe, zur Geburt nicht ins Spital gegangen sei. Sie habe zu Hause geboren, alles «sei gut gegangen, am dritten Tag sei sie wieder aufgestanden und habe gewaschen», so wehrt sie sich gegen die Vorwürfe. Und versucht in kindlicher Angst, die Kündigung der Pacht wieder rückgängig zu machen, mit einem gefälschten Vertrag, was ihr später vor Gericht als Urkundenfälschung angelastet wird. Angstvoll und verstörend wirkt auch die Rechtfertigung dieser Täuschung:«Ja, weil es geheissen hat, wegen mir muss man fort von da, aber wegen mir hat man nicht fort müssen, ich habe geschafft. […] Ich habe dann gesagt, wir können schon wieder nach Rafz, das ist der Pachtvertrag. Ich habe gemeint, mit dem könnte ich den Mann halten, wenn er so bös mit mir ist.»

Im Sommer 1940 wird Pauline zum ersten Mal Mutter. Nur wenige Wochen danach nimmt sie den kleinen Jakob und flieht Richtung Zürich. Niemand ist da, der sie unterstützen könnte. Sie bringt den Säugling in eine Krippe an die Fahrgasse, erzählt, sein Vater sei verunfallt und sie müsse Arbeit suchen, nimmt bei einem Bauern in Effretikon eine Stelle an. Und verschuldet sich dabei. Der Pflegeplatz kostet, auch die Besuchsfahrten zu ihrem Buben, dann das Hochzeitsgeschenk für die Schwester, die neue Handtasche für das Fest. So entlockt sie ihrem Dienstherren mehrere Darlehen, wiegt ihn im Glauben, sie lasse sich scheiden. Nach fünf Monaten gibt sie ihr Reduit auf. Ehemann Armin hat seinen Sohn polizeilich suchen lassen, hat die beiden aufgespürt. Und Pauline kehrt zu ihm zurück. «Und dann ist er gekommen und hat gesagt, er will jetzt lieb sein, und ich bin wieder heim», fasst sie die fatale Dynamik zusammen.

Im Frühsommer 1941, «als er wieder so verrückt war mit ihr», wie sie es ausdrückt, flieht Pauline erneut. Diesmal ohne das Kind. Sie nimmt verschiedene Stellen an, unter falschem Namen, gibt sich als Ledige aus, verdingt sich da und dort. Das Geld reicht nirgends hin, zum Abtragen von Schulden schon gar nicht. Zwei Jahre hat sie pausiert, nun beginnt sie wieder zu delinquieren. Beschafft sich mit ihren kleinen Schwindeleien Notwendiges und Geld. Zwischenzeitlich kehrt sie heim, vor allem zu ihrem Buben, lange hält es sie dort aber nicht, nur ein paar Tage, ein paar Wochen. Ehemann Armin gibt sich reuig und fromm, verspricht Besserung, beschwört seine Frau, ihr verwerfliches Lügen und Betrügen doch einzugestehen, vor Gott und der Welt, und sich endlich zu bessern. Er schickt sie zu einem «Stündeler», damit ihr «die Sünden vergeben und ihr geholfen werde». Oder ins Erholungsheim des Evangelischen Brüdervereins. Die grosse Reue jedoch bleibt aus, der Schuldenberg wächst, erneut kehrt Pauline heim. Und ist kurz danach wieder «in anderen Umständen». Verhütungsmöglichkeiten sind für Frauen wie sie weder erreichbar noch alltagstauglich. Doch diesmal führt nicht die neue Schwangerschaft, sondern der kleine Jakob, also das bereits geborene Kind, zur nächsten Eskalation. Denn wieder zu Hause findet Pauline, die Mutter, ihr Bübchen nicht mehr. Der Mann hat es weggebracht, in den fernen Kanton Tessin, angeblich zu Bekannten. Die Fremdplatzierung ihres Kindes, so ganz ohne Rücksprache, einfach über ihren Kopf hinweg, mag Pauline nicht hinnehmen. In den späteren Befragungen erklärt Vater Armin die Fremdplatzierung als Schachzug im Kampf gegen den Zugriff der Behörden: «Die Behörden hätten schon eingreifen wollen, da sei es ihm gelungen, den Kleinen und die jüngste Tochter aus seiner ersten Ehe bei Bekannten im Tessin unterzubringen.» Pauline aber reagiert zutiefst verletzt: «Er habe doch kein Recht ihn fortzutun, sie sei doch die Mutter», erklärt sie später den Ärzten im Burghölzli und bestätigt, dass sie Armin gegenüber mit Suizid gedroht habe:«Ja, das habe ich gesagt, und das führe ich auch durch, wenn ich draussen bin. Der braucht den Bub nicht zu haben.» Sie gibt zu, ihrerseits auch den Mann bedroht zu haben, mit bösen Worten, mit wilden Drohungen. Dass sie mit dem Karabiner direkt auf ihren Gatten gezielt habe, bestreitet sie jedoch vehement: «Wirklich ernst sei es ihr nicht. Das mit dem Gewehr sei nicht wahr, sie habe nicht gezielt.» Sie steht auch zu ihren Lügen und Schwindeleien: «Sie wisse schon, dass sie gelogen habe, der Mann sei daran schuld, weil er sie so viel geprügelt habe.» Von Scheidung jedoch will sie nichts wissen. «Geschieden habe sie sich nicht, weil sie ihn noch immer gern hatte», erklärt sie den Psychiatern – auch dies ist ein fester Bestandteil in den Zyklen häuslicher Gewalt.

14 Tage nach Paulines Einweisung ins Burghölzli notiert der zuständige Arzt: «Pat. stets ruhig, unauffällig. Wir halten sie etwas unter Kontrolle wegen Fluchtgefahr, irgendetwas Auffälliges hat bis jetzt niemand bemerkt.» Sie wird nun ins E3 verlegt, in den «Wachsaal für ruhige Frauen». Sie steht früh auf, wird in der Landwirtschaft oder in der Küche oder auch im Waschhaus zur Arbeit eingesetzt, abends um fünf Uhr gibt es Bettruhe. Therapien gibt es für sie keine, weder Schlaf- noch Insulinkuren, auch keine Elektroschocks, wie man sie neuerdings im Burghölzli anwendet. Und auch Barbiturate oder Opiate, jene Vorläufer der Psychopharmaka, welche die grosse Wut, die laute Unruhe der Patienten bändigen und diese in einen betäubenden Schlaf zwingen, bekommt sie keine gespritzt. Pauline bleibt von all diesem verschont. Schliesslich ist sie ja keine Patientin, sondern zur Beobachtung da. Und sie bleibt, bis auf den Tränen- und Wutausbruch beim Besuch ihres Mannes, zuverlässig ruhig. Selbst die gynäkologische Untersuchung in der Frauenklinik lässt sie ohne Widerspruch über sich ergehen, damit die behauptete Schwangerschaft durch ein medizinisch abgesichertes Resultat, «Grav., ca. mens IV», bestätigt werden kann. Insgesamt zeigt sich ihr Gutachter, der Doktor mit dem Kürzel VS, mit der willigen Pauline zufrieden, solch ruhige Fälle werden in diesen Zeiten mit dem knappen Personal durchaus geschätzt: «Auf der Abteilung ist Pat. unauffällig und ruhig, man hat gar nicht über sie zu klagen. Sie macht alle Arbeiten, schwatzt nicht, erzählt nichts von ihren Angelegenheiten, verbreitet keine Klatschereien, angenehmes Element.»