Читать книгу moralisch defekt - Lisbeth Herger - Страница 8

Das Gutachten

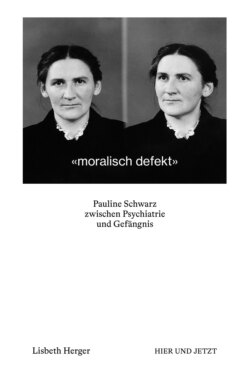

ОглавлениеPauline Schmid, die 23-jährige Strafgefangene, wird im Burghölzli insgesamt während fünf Wochen beobachtet. Sie überrascht offenbar mit ihrer Unauffälligkeit, mit ihrer Bereitschaft, sich in die Anstaltsordnung einzufügen. Zumal sie mit einem schlechten Leumund eingeführt worden ist, als eine, welche die Eigentumsrechte missachte, als Mutter, die im Kampf um ihr Kind zum Ordonnanzgewehr ihres Mannes – jener Leihgabe der Armee an den wehrpflichtigen Gatten – gegriffen habe, aber auch als eine Unglückliche, die manchmal in ihrer Verzweiflung von Suizid spreche. Vielleicht kann sich Pauline ja in der Klinik, im Schutz geregelter Abläufe und karger, aber gesicherter Mahlzeiten tatsächlich beruhigen; möglich auch, dass sie in einer Depression steckt, die sie zahm werden lässt. Oder aber es sind die Geschichten, die man sich im Waschsaal oder beim Kartoffelschälen in der Küche zuflüstert, die sie gefügig machen, Gerüchte vom Umgang mit Widerspenstigen, mit sogenannt Renitenten, deren Schreie nicht selten durch die Wände zu hören sind. Vielleicht hat sich herumgesprochen, dass dabei kräftige Männer zum Einsatz kommen, mit Händen, die furchtlos zupacken, will jemand nicht schon abends um fünf Uhr in sein Bett, und die diese Widerständler zu fesseln wissen, in einer Rückenlage, die Hände in langen Lederhandschuhen, die Füsse in festen Gurten, nächtliches Austreten für die Notdurft nicht vorgesehen, die Bestrafung von Pannen am Morgen sehr wohl. Oder jemand hat ihr hinter vorgehaltener Hand zugeflüstert, dass hier der Teller leer bleibe, wenn man nicht genug oder nicht dasjenige arbeite, was verlangt wird; dass einen Ähnliches erwartet wie jene junge Frau, die genug hatte vom täglichen Zwang zur Strickerei, diesem dösigen Geklapper der Nadeln Tag für Tag, und die stattdessen einen Zeichenstift verlangte und umgehend kein Essen mehr bekam, bis sie sich wieder in den Maschenzwang fügte. Möglich, dass sich die Patientinnen und Internierten heimlich solche Geschichten erzählten, vielleicht aber auch schwiegen sie stumm vor sich hin, und man erfährt davon erst, wenn man später in Archiven nach vorhandenen Zeitzeugnissen sucht. Und dabei Texte aufstöbert wie diejenigen der mutigen Pflegerin Agnes Roth, eine, die schockiert war und zu dokumentieren begann, was sie sah, was sie hörte, was ihr zugetragen wurde und wofür sich niemand in der Welt zu interessieren schien.2 1948 erschien ihre kleine Broschüre, eine Sammlung von «Wahren Berichten und Selbsterlebnisse aus Irrenhäusern», frech betitelt mit «Ich klage an», publiziert im Selbstverlag an der Zürcher Loogartenstrasse, ein schmächtiges Büchlein voller Ungeheuerlichkeiten. Darin berichtet sie empört von den unmenschlichen Zuständen, vom Sadismus der Ärzte und des oft ungeschulten Personals, alles anonymisiert, die Orte des Schreckens dennoch leicht identifizierbar. «Die Heilanstalt macht krank», bilanziert die Autorin, man werde dort «lebendig begraben», werde «eine Null, eine Nummer, ein Zettel in der Anstaltskartei». Inwiefern Pauline selbst Zeugin von solchem Umgang mit Renitenz wird und ob es ihr eigenes Verhalten beeinflusst, dazu ist in den Akten nichts aufzufinden. Möglicherweise verhält sie sich ganz einfach aus taktischen Gründen ruhig, weil sie weiss, dass sie als Strafgefangene nur zur Begutachtung in der Anstalt weilt. Und weil sie sehr wohl verstanden hat, dass es dabei um nichts Geringeres als um ihre Freiheit geht.

Die Rolle der Psychiatrie

Das Gutachten wird am 23. Dezember 1941, einen Tag nach ihrer Rückführung ins Bezirksgefängnis, ausgestellt. Das Dreipunkteprogramm auf der Kopfseite umreisst den damals klassischen Auftrag der Justiz an die Psychiatrie, die Klärung der Zurechnungsfähigkeit, ob also Pauline über «die Fähigkeit der Selbstbestimmung oder die zur Erkenntnis der Strafbarkeit der Tat erforderliche Urteilskraft» verfügt, wie gross allenfalls der «Grad der Verminderung» ist und welche vorsorglichen Massnahmen «aus sicherheitspolizeilichen oder andern Gründen» von den Gutachtern empfohlen werden. Der Auftrag illustriert die bereits erwähnte Rolle der Psychiatrie in der Verwaltung jener Bürger, die in Hoffnungslosigkeit feststeckten, dabei zu sogenannt «Arbeitsscheuen» und Säufern wurden, zu Menschen, die sich nicht einordnen konnten oder wollten, die auf der Suche nach Arbeit viel herumzogen, die irgendwo unterschlüpften und es nicht immer so genau nahmen mit der Würde der Amtsträger und manchmal auch nicht mit dem Eigentum der anderen. Mit zu ihnen gehörten die «Liederlichen», meist Frauen mit ungehörigem Sexualleben, die man der Unzucht und Prostitution bezichtigte, oder dann die unehelich Schwangeren, die es samt ihrer Fruchtbarkeit zu bevormunden galt, unabhängig davon, unter welchen Umständen sie in die für sie misslichen «anderen Umstände» geraten waren. Die meisten waren in Armut geboren oder wurden durch ökonomische Krisen in die Armut gedrängt, waren ausbeuterischen Arbeitgebern ausgeliefert oder gewalttätigen Männern, die nicht selten – in stummer Wut oder lautem Gepolter – in Trunksucht verelendeten. Allen gemeinsam war ihr lebenslanger Kampf auf eher unwirtlichen Gleisen, nicht selten auf der Flucht vor dem Zugriff der Behörden oder auch vor der Strafjustiz. Die Gemeinden und Kantone aber versuchten, das Lumpengesindel loszuwerden, mit Abschiebungen über die Kantonsgrenze hinaus, mit Einweisungen in Arbeits-, Trinker- oder Heilanstalten oder mit dem Wegsperren hinter Schloss und Riegel. Dabei wurde zwischen strafrechtlichen und sozialen Übeltätern nicht immer streng unterschieden, sowieso galten Alkoholismus und Liederlichkeit als Vorstufen kriminellen Verhaltens. Diese «Vertreter der Unordnung», wie Schriftsteller Friedrich Glauser – selbst mehrmals in Anstalten interniert – die Gruppe einst ironisch nannte, wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer zahlreicher. Sie füllten die Straf- und Heilanstalten, landeten im Armenhaus oder wieder auf der Strasse, die erhoffte Nachhaltigkeit der Massnahmen liess auf sich warten.3

Hier nun bot die Psychiatrie einen möglichen Ausweg. Könnte man die soziale Sperrigkeit, die sogenannte Devianz, zu einer diagnostizierbaren Krankheit erklären, liessen sich die Fragen der Zurechnungsfähigkeit, der Strafe und der allgemeinen Sicherheit neu regeln. Der Umgang mit den Störenfrieden hätte dann nicht mehr in erster Linie die Strafe zum Ziel, sondern den Schutz der Gesellschaft vor diesen Kranken. Die Psychiater zeigten sich offen für das Anliegen der Richter und Behörden, es stärkte ihr Bemühen um wissenschaftliche Anerkennung und lockte sie mit der Ausweitung ihrer Rolle auch über die Anstaltsgrenzen hinaus. So setzten ihre Vertreter die Frage des Zusammenspiels von Strafjustiz und Psychiatrie prioritär auf die Themenlisten ihrer Fachtagungen. Und mit Verve beteiligte man sich auch an jener Debatte, die nach einer Vereinheitlichung des Strafrechts suchte, einer Reform, die der Bundesrat gegen Ende des 19. Jahrhunderts angestossen hatte und die nicht zuletzt auch die Klärung des strafrechtlichen Umgangs mit all diesen «Psychopathen» verschiedenster Couleur vorantreiben sollte.4

Einer, der sich dabei mit gewichtiger Stimme einmischte, war der Zürcher Psychiater Auguste Forel, bis 1898 Direktor des Burghölzli. Professor Forel hatte einen sozialpolitischen Blick, war gleichzeitig beseelt von der Vision, das Volk vor Schäden durch eben jene «Psychopathen» zu schützen. Er verstand das Verbrechen – bis auf wenige Ausnahmen – als Ausfluss von Geisteskrankheit. Strafe half da wenig, die Täter sollten weniger für kurze Zeit ins Gefängnis als auf unbestimmte Zeit in speziellen «Anstalten für moralische Defekte» versorgt werden. Sein grosses Ziel war, die Verbrechensbehandlung ganz zur Sache der Psychiatrie zu erklären, die Strafjustiz wäre dabei nur mehr ihre Gehilfin. Der schlangenumwundene Asklepiosstab also als Dirigentenstock im Umgang mit dem Bösen. Für diese Reform forderte der ambitiöse Psychiater eigens ein schweizerisches Irrengesetz, das den Primat der Psychiatrie über das Strafrecht juristisch absichern sollte. In diesem neuen Verständnis liesse sich zudem auch auf die wachsende Gruppe jener Unsteten zugreifen, die ihre Strafe bereits abgesessen hatten oder die im Sinne des geltenden Strafrechts gar nie strafrechtlich belangt werden konnten, die aber mit ihrer Widerborstigkeit und ihrem Unglück die Behörden ständig auf Trab hielten.

Die Psychiatrie arbeitete dem von Auguste Forel postulierten Modell auch diagnostisch zu. In den Lehrbüchern wurde um 1895 neu die «konstitutionelle Störung» eingeführt, eine Ergänzung zu den bereits etablierten «angeborenen» und «erworbenen Störungen». Sie ermöglichte das Erfassen dieser «Psychopathen» und «abnormen Charaktere» in Abgrenzung von bereits verankerten Krankheitsbildern wie «geistiger Idiotie» oder «schwerer Debilität». Es ging dabei nicht um eine grundlegende Störung der Intelligenz, aber um «unwiderstehlich krankhafte Triebe und Neigungen oder tiefe moralische Defekte», also um den Umgang mit «verbrecherischen oder sonstigen antisozialen Neigungen», denen strafrechtlich nicht beizukommen war.5 Diese Definitionen in den Lehrbüchern lesen sich wie ein diagnostisches Aufrüsten im Kampf gegen soziale Unverträglichkeit, sie lassen weite Möglichkeiten auch willkürlicher Deutungen zu. Mit seinem Ansatz setzte Professor Forel Elemente einer eugenisch orientierten Denkart in die Psychiatrie, die von Eugen Bleuler und dessen Sohn Manfred, seinen späteren Nachfolgern im Burghölzli, weiter ausgebaut wurden. Mit seinen frühen Forderungen nach Zwangssterilisationen und Kastration positionierte sich Auguste Forel in der Frage eugenischer Volkshygiene als Vorläufer für ganz Europa.

Abschliessend sei noch erwähnt, dass sich die Professoren aus Zürich, Bern und Basel mit ihren Plänen nur zum Teil durchsetzen konnten. Eine so breit angelegte Medikalisierung von Abnormität wollte nicht allen gefallen, zu schnell drohte aus dem «einig Volk von Brüdern» ein «einig Volk von Psychopathen» zu werden. Einspruch kam deshalb von verschiedener Seite. Wache Bürger und Juristen sahen Persönlichkeitsrechte bedroht, die Strafrechtler fürchteten eine Unterwanderung des Grundprinzips von Schuld und Strafe. Erfolgreich blieb die Stärkung der Rolle der Psychiatrie im Strafvollzug dennoch. Ihre Gutachtertätigkeit bei der Beurteilung der Zurechnungsfähigkeit wuchs in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts rapide an. Die Jahresberichte der Heilanstalt Burghölzli illustrieren diese Entwicklung, sie verzeichnen eine achtfache Zunahme im ersten Jahrhundertviertel, einen Anstieg von 54 auf insgesamt 426 angefragte Gutachten. Später dann brachte das neue Schweizerische Strafrecht von 1942 den Psychiatern weitere Arbeit. Es sorgte für eine klare Trennung von strafrechtlichen und administrativen Massnahmen, sodass es neu die strafrechtlich verordnete Verwahrung gab, während parallel dazu die Versorgung auf administrativem Weg weiterhin gängige Praxis blieb. Psychiatrische Gutachten blieben bei beiden Verfahren wichtig. Wie weit die Empfehlungen dann schliesslich umgesetzt wurden, lag oft im Ermessen der einzelnen Behörden. Dabei entpuppten sich die vielen kantonalen Erlasse als bunte Flickenteppiche, mannigfaltig verwebt und verknüpft. Gemeinsam war ihnen der rudimentäre Rechtsschutz der Betroffenen und das Fehlen verbindlicher Fristen bei der Bemessung solcher Massnahmen. Man entzog den Versorgten damit wichtige Grundrechte und schuf eine Kategorie von Bürgern zweiter Klasse. Die Psychiater unterstützten mit ihrer Gutachtertätigkeit diese Disziplinierung sozialer Not. Auch wenn damit kein einziger der Widerborstigen von der gesellschaftlichen Bühne verschwand und die erhoffte Entlastung der psychiatrischen Heilanstalten ausblieb.

Schlagende Argumente

Pauline Schmids Gutachten umfasst 17 Seiten, verweist auf fünf Zusatzakten, wird von zwei Ärzten unterzeichnet. Es ist an die Bezirksanwaltschaft Zürich adressiert und stützt sich auf drei Pfeiler der Information: Es sind dies die Polizeiakten, dann «die mündlichen Berichte des Ehemannes der Angeklagten» und schliesslich die eigenen Beobachtungen der Ärzte während Paulines Aufenthalt. In der «Vorgeschichte» beschäftigen sich nur wenige Zeilen mit Paulines Kindheit und Jugend, der Rest des Berichts konzentriert sich auf Paulines Leben als Kriminelle, ihre Delikte werden zu einer Art Biografie aufaddiert, mit detaillierten Angaben zu Zeit, Tatort und Beteiligten, in offensichtlicher Anlehnung an vorliegende Polizeirapporte. Zusätzlich wird im gesamten Bericht wiederholt auf Ehemann Armin zurückgegriffen, er, der die Verhaftung initiiert und die Begutachtung ins Rollen gebracht hat. Seine Aussagen wandeln sich unter den schreibenden Händen der Ärzte schleichend zu Tatsachen. Anfänglich zitiert man ihn noch korrekt und wahrt die nötige Distanz: «Bereits zu Beginn der Ehe hat Schmid, nach seinen eigenen Angaben, bemerkt, dass die Frau ihn ständig belog.» Doch wenige Zeilen später werden seine Behauptungen zu ausgewiesenen Fakten:«Schmid musste sein Pachtgut in Adlikon-Regensdorf bald wieder aufgeben, weil die Frau zu untüchtig war. Sie konnte den Haushalt nicht besorgen, hielt keine Ordnung und liess alles verkommen. Die Kinder wurden verwahrlost und zum Lügen angehalten.» Für die Rekonstruktion ihres Vorlebens werden noch weitere Informanten zugezogen, wer genau das ist, bleibt aber intransparent. «In Rafz genoss Frau Schmid bereits als ledig einen schlechten Ruf», liest man im Gutachten, und weiter, dass ihr Ehemann Armin bereits «vorher von verschiedenen Seiten vor der Heirat mit dieser übel beleumdeten Ausländerin gewarnt worden sei». Gewichtig werden auch die beim alten Vater eingeholten Anschuldigungen eingearbeitet, Pauline «habe ihm schon immer viel Schwierigkeiten gemacht, habe ihn früher, als sie noch zu Hause war, bestohlen und belogen», zitieren die Psychiater den stadtbekannten Quartalssäufer, «oft habe sie sich dem übermässigen Alkoholgenuss hingegeben» und habe auch sonst überhaupt «vielfach einen anormalen Eindruck gemacht». Den Vorwurf des Alkoholismus widerlegen die Ärzte zwar nach ihren Untersuchungen, die von Vater und Ehemann beobachtete Abnormität jedoch erheben sie in den Status einer Frühdiagnose. Die siebenseitige «Leumundserhebung» mit der – wenn auch fehlerhaften – Auflistung aller Delikte zeigt schliesslich zweifelsfrei, dass es sich bei Pauline um eine chronische Schwindlerin und Betrügerin handelt, die berechtigterweise unter Verdacht steht, geistig nicht ganz normal zu sein.

Im Anschluss an die Vorgeschichte präsentiert der Bericht «Eigene Untersuchungen und Beobachtungen» zur Strafgefangenen Schmid. Auch hier gibt es bemerkenswerte Ungereimtheiten. So betont man die grosse Ruhe bei ihrem Eintritt: «Frau Schmid war auffallend ruhig, als sie in die Anstalt kam. […] Die Internierung machte ihr wenig Eindruck, sie lachte darüber und fand sich rasch in die ungewohnte Situation.» Im Aufnahmestatus der Krankenakte jedoch wird sie als weinendes Häufchen Elend beschrieben. Auch die behauptete Minderintelligenz zeigt sich schillernd, einmal wird Pauline als «oligophren» (als minderintelligent) beschrieben, bei der später durchgeführten Untersuchung fehlen dafür typische Hinweise: «Gedächtnis, Auffassungs- und Merkfähigkeit sind intakt. Die Orientierungsfähigkeit ist normal», stellt der Arzt fest.

Aufschlussreich sind die psychiatrischen Untersuchungen im engeren Sinne, die als Gesprächs- und Beobachtungsprotokolle wiedergegeben werden. Sie ähneln den vorgängig schon zitierten Polizeiverhören, sind deliktorientierte Einvernahmen mit dem Fokus auf die Lügen und Schwindeleien und auf allfällige Widersprüche, in denen sich Pauline bei ihren Rechtfertigungen verfängt. Die Werthaltung der Ärzte schwingt bei ihren Einschätzungen immer mit, etwa bei der Frage, wann Grundbedürfnisse bei Menschen wie Pauline zu Luxus mutieren: «Sie brachte eine Menge Waren, die sie gar nicht braucht. So besass sie drei Paar Finken und brachte noch ein viertes Paar mit.» Den bürgerlich kultivierten Ärzten fehlt das Verständnis für die Handlungslogik einer in Armut festgefrorenen oder sich mittellos auf der Flucht befindlichen Frau, für die das Anlegen eines Vorrats an Finken durchaus Sinn machen kann. Die von ihr ausgeführten Tatmotive treffen fast durchgehend auf Unverständnis, Erklärungen wie jene, «sie habe dem Mann imponieren wollen» oder «sie musste Essen kaufen und die Schulden für die Milch bezahlen», werden von den Gutachtern als «ganz unzureichend» vom Tisch gewischt. Zudem werden die Wiederholungen ihrer Taten als Ausdruck verminderter Denkkraft gelesen und nicht etwa als Folge von Mundraub, bei dem das Diebesgut sozusagen aus der Hand in den Mund verschwindet und Nachschub erzwingt. Dass Pauline auf ihrer Flucht Namen und Zivilstand verschweigt, wird nicht nur als Delikt geahndet, sondern auch moralisch geächtet, ungeachtet der Tatsache, dass sie sich mit ihrem Verhalten ja nur in der Logik des geltenden Rechts bewegt, das für verheiratete Frauen bei Erwerbstätigkeit eine Zustimmung des Ehemannes verlangt. Und das Mitnehmen ihres Babys auf der ersten Flucht, dessen Platzierung in einer Krippe werden nicht als Ausdruck verzweifelter Mutterliebe anerkannt, sondern in die Nähe einer Kindesentführung gerückt:«Den Knaben Jakob brachte sie heimlich fort. […] Schmid musste das Kind polizeilich suchen lassen, es befand sich in einem Kinderheim in Zürich. Die dort aufgelaufene Rechnung musste er bezahlen.»

Am eindrücklichsten zeigen sich patriarchale Deutungsmuster im Umgang mit häuslicher Gewalt. Pauline führt ihren schlagenden Mann nicht nur als Ursache für den erlittenen Abort an, sondern überhaupt als Grund ihrer Straftaten: «Während der Schwangerschaft habe der Mann sie stets geschlagen, darum habe sie gedacht, sie könnte seine Gunst mit Lügenmärchen zurückgewinnen.» Auch für ihre hilflose Fälschung des Pachtvertrags, der die Rückkehr auf den früheren Hof ermöglichen sollte, oder für ihr Prahlen mit einem Kassenbüchlein mit ein paar angesparten Tausendern nennt die Angeklagte die Gewalt des Mannes und ihre Hoffnung auf Versöhnung als Tatmotive. «Sie habe ihn lieb gehabt und wollte ihn nicht verlieren, und wenn er so grob mit ihr war, so müsste sie etwas erfinden, um ihn zu versöhnen», erzählt sie, oder dass sie dachte, «mit dem kann ich den Mann halten, wenn er so bös mit mir war». Ihre Reden finden kein Gehör, die Ärzte klagen im Gutachten über die «ermüdende Eintönigkeit» dieser «unzureichenden Erklärungen». Damit argumentieren sie im Gleichklang mit dem damaligen Zeitgeist. Ein schlagender Mann war weder Bedrohung, noch galt sein Tun als Verletzung der körperlichen Integrität, vielmehr stand er für die natürliche männliche Autorität, der sich die Frau zu unterwerfen und zu fügen hatte.

Ein Blick in die Rechtsprechung bestätigt diese patriarchale Akzeptanz häuslicher Gewalt. Eindrückliche Illustrationen dazu finden sich in einer Untersuchung zu Luzerner Scheidungsurteilen in den 1940er-Jahren.6 Grundsätzlich war die «schwere Misshandlung» als Scheidungsgrund zwar anerkannt, seit 1912 verankert im Zivilgesetzbuch (ZGB) in Art. 138. Doch in der Gerichtspraxis änderte dies wenig. Nur gerade 6 von den insgesamt 89 Frauen der Untersuchung waren erfolgreich, als sie sich in ihrer Scheidungsklage auf den Artikel beriefen. Die patriarchalen Fallstricke im Netzwerk von Artikeln und justiziablen Argumenten waren zu dicht ausgelegt. Im Recht wurde die schwere Misshandlung gar nicht erst weiter definiert, diese Interpretation überliess man den Richtern. Diese aber legten den Tatbestand generös aus, Schläge, Tritte und Stösse gehörten nicht dazu. Die Forderung der Frauen, die Tatbestände klarer zu fassen, blieb chancenlos, Parlament und Bundesrat vertrauten darin der geschlossenen Gesellschaft männlicher Richter und Rechtsgelehrter. Auch das damals geltende Eherecht bot keine Hilfe für gewaltbedrohte Frauen. Der Mann war als Oberhaupt der Gemeinschaft eingesetzt; wie diese Vormacht ausgestaltet und durchgesetzt werden sollte, entschieden die Männer selbst. Im Wissen um ein in der Alltagspraxis verankertes Züchtigungsrecht – gegenüber den Kindern, aber auch der Ehefrau –, das ihnen den Rücken stärkte. Im Gerichtssaal wurde dieses Deutungsmuster klassenspezifisch weiter verfeinert. Von einem Mann aus dem Mittelstand erwartete man bei Konflikten auch die Kraft des Wortes, also verbale Potenz, in der Unterschicht jedoch galt physische Gewalt als natürlich und standesgemäss und wurde akzeptiert. Dies führte sogar dazu, dass Klagen betroffener Unterschichtsfrauen, die «rohe Gewalt» gemäss Art. 138 des ZGB als Scheidungsgrund anführten, bis in die 1940er-Jahre überhaupt gar nicht zugelassen wurden. Eine Rechtsauslegung, die übrigens in Kommentaren renommierter Vertreter der Gerechtigkeit auch in den 1950er-Jahren noch Unterstützung fand. Und so ist es nicht erstaunlich, dass damals kaum eine gewaltbetroffene Frau mit ihrer Scheidung erfolgreich war. Denn von den untersuchten Fällen prozessierten über achtzig Prozent im Armenrecht, die Klägerinnen gehörten also zu jenen Frauen, die ihre Prügel standesgemäss sowieso verdienten.

Die juristischen Feinheiten zum Schutz der ehelichen Gewalt gingen aber noch weiter. Grundsätzlich galt Gewalt im Privatraum als eine juristisch zweitrangige Sache. Misshandlungen in der Ehe waren nur dann einklagbar, wenn sie sich sichtbar «vor Dritten ereigneten». Das Hören von Schreien aus der Nachbarwohnung allein etwa reichte als Beweis nicht aus. Die Beweislast war erdrückend einseitig verteilt. Ausserdem erlosch das Klagerecht bei versöhnlichem Verzeihen nach Ablauf von sechs Monaten. Eine Regelung, die dem bekannten Gewaltzyklus mit seiner Spiralbewegung von Gewalt und Versöhnung bequem in die schlagenden Hände spielte. Es brauchte ein weiteres halbes Jahrhundert, bis zornige Feministinnen die unbequeme Frage in die Politik holten und zur öffentlichen Sache erklärten. Und schliesslich auch hierzulande die Anerkennung der häuslichen Gewalt als Straftat erstritten, und zwar als eine, die von Staates wegen verfolgt werden muss. Umgekehrt ging man übrigens mit der Aggressivität von Frauen ganz anders zu Gericht. Auch das belegen die erforschten Scheidungsurteile. Zeigten Frauen Widerstand, wurden sie schnell wegen ihres «zügellosen Mundwerks» geächtet, als streitsüchtig und rechthaberisch abqualifiziert. Alles charakterliche Mängel, die ihnen im Urteil eine Mitschuld an der Zerrüttung der Ehe bescherten. Mit beachtlichen Konsequenzen, denn schon eine Mitschuld seitens der Frau entband den Mann von jeglichen Unterstützungsleistungen.

Aggressionen waren also für Frauen tabu, bei Männern dagegen als Disziplinierungsmethode gegenüber Frauen akzeptiert. Armin Schmid gesteht, dass er Pauline geschlagen hat, doch dies bleibt ohne Folgen, schliesslich hat er nur dann zugeschlagen, «wenn sie gegen ihn in heftigster Weise aggressiv geworden sei». Er, der Mann und Kläger, wird in seiner Integrität nie angezweifelt, bleibt im Gutachten durchgehend unangetastet und zweifelsfrei gut. Die Ärzte stützen sich dabei auf seinen Ruf. «Schmid selber soll vor seiner zweiten Heirat einen guten Ruf gehabt und zu keinen Klagen Anlass gegeben haben», betonen sie. Dagegen wird die von ihm beklagte Aggressivität seiner Frau unter ein diagnostisches Vergrösserungsglas gerückt. Seine Schilderungen werden in der Rezeption der Ärzte emotional zusätzlich angereichert, etwa wenn ein singulärer Vorfall im Gutachten in ein allgemeines, sich wiederholendes Verhalten Paulines umgewandelt wird: «Wenn sie mit dem Mann eine Auseinandersetzung hatte, sprang sie ihm an den Hals, zerriss ihm die Kleider oder legte mit dem Ordonnanzgewehr auf ihn an. War sie wütend und wollte ihn strafen, so lief sie einfach davon, drohte, mit dem Kinde zusammen sich das Leben zu nehmen, oder brachte es fort, so dass der Mann es nicht finden konnte.» Pauline, die Flüchtende, die sich gegen Gewalt wehrt, wird ihrerseits zu einer aggressiven Furie. Diese Verstärkung von Paulines Emotionalität in der ärztlichen Wahrnehmung dient letztendlich diagnostischen Zwecken. Es geht um den Nachweis einer «affektiven Unbeherrschtheit», wie sie die Psychiater auch bei der Wiederbegegnung zwischen Pauline und ihrem Mann zu beobachten meinen: «Bei einem Besuch empfängt sie ihn mit Vorwürfen: warum er ihr den Mantel, die Konfitüre, die Finken und vieles andere nicht mitgebracht habe?», notieren die Klinikärzte, obwohl gerade sie wissen müssten, wie karg die Patientinnen und Patienten der dritten Klasse in diesen Kriegswintertagen in der täglichen Kost und im wärmenden Komfort gehalten werden. Auch Paulines Verzweiflung über die Fremdplatzierung ihres Sohnes im fernen Tessin findet kein Verständnis bei den Ärzten, wird einzig ihren unbeherrschten Trieben zugeschlagen: «Wie er dazu komme, ohne ihr Wissen das Kind zu versorgen, warum sie als Mutter nicht gefragt werde? […] Frau Schmid wird immer heftiger. Sie habe allein das Recht, über das Kind zu verfügen, niemand dürfe es ihr wegnehmen, sie sei die Mutter. Sie weint heftig und überschüttet ihn mit Vorwürfen.» Und selbst ihre Weigerung, sich auf die etwas gar einfachen Appelle ihres Mannes einzulassen, nämlich «in sich zu gehen und sich zu bessern» und «ein neuer Mensch zu werden», wird – mit missbilligendem Unterton – als Krankheitssymptom gewertet: «Frau Schmid reagiert nicht darauf, sie verlangt, dass er ihr Butter mitbringe, weint und ist beleidigt.»

Der moralische Defekt

So formen die Ärzte ihre Beobachtungen zu Symptomen und Diagnosen. Das Gutachten spricht von «Trotz, Reizbarkeit, Neigung zu Affektausbrüchen und Launenhaftigkeit» und erkennt darin dieselben Schwächen, die Pauline bereits zu ihren Straftaten antrieben: «Erregt irgend etwas ihre Wünsche, so konnte sie sich nicht beherrschen. Sie wusste sich immer wieder Geld und Waren zu verschaffen, die ihr gerade begehrenswert erschienen.» Zu guter Letzt verkehrt sich sogar das ruhige und kooperative Verhalten Paulines in sein Gegenteil, wird zum Beweis ihrer krankhaften Affektstörung, die nur mit einer strengen Kontrolle in Griff zu bekommen sei: «Sie kann sich in einer Umgebung, in der sie streng unter Aufsicht steht, auch beherrschen, das zeigt ihr ruhiges Verhalten in der Anstalt.»

Pauline wird im Burghölzli aber nicht nur auf ihre Affekte hin geprüft, sondern auch auf ihre Intelligenz. Diese wird in einem kurzen, an gängigem Schulwissen orientierten Test abgeklärt, mit ein paar Rechnungen, einigen Fragen zur Staatskunde und Geografie, etwa wer die Schweiz regiert – in Paulines Optik sind dies die sieben Bundesräte – oder die Namen der Halbkantone, die sie nur mit Mühe zusammenbekommt. Dafür weiss sie, dass die Gründung der Eidgenossenschaft vor 650 Jahren stattfand, dass man den 1. August feiert, «weil sie da zusammengestanden sind», und auch die Geschichte von Wilhelm Tell kann sie rudimentär erinnern, «das ist in der Schule im Lesebuch, wo er mit seinem Bübli auf dem Rütli gewesen ist». Die Psychiater erkennen in den Antworten insgesamt einen deutlichen Intelligenzdefekt, die Distanz einer bildungsfernen Haushälterin zu solchen Inhalten bleibt unreflektiert. «Frau Schmid kann zwar einfache Rechenaufgaben lösen, versagt jedoch schon bei kleinen Bruchrechnungen, und schwierige Aufgaben gehen gar nicht. Im sprachlichen Ausdruck ist sie primitiv und ungeschickt. Definitionen zu geben gelingt ihr nur mit Mühe.» Interessant ist, dass ihre etwas hilflosen, aber gleichzeitig kreativen Strategien zur Vermeidung von Scham nicht etwa als Ausdruck von praktischer Intelligenz gelesen werden, sondern ebenfalls als Indiz der Beschränktheit: «Eine kleine Geschichte, die sie eben gelesen hat, kann sie nicht wiedererzählen, hilft sich aber damit, dass sie etwas anderes erfindet und hinzufügt. Dadurch wird der Sinn verändert, was ihr aber anscheinend nicht bewusst wird. Es fällt bei mehreren Gelegenheiten auf, dass sie, wenn sie etwas nicht ganz sicher weiss, doch eine Antwort gibt, die sehr oft unklar ist oder sogar falsch.» Auf dem Radar der ärztlichen Messungen von Intelligenz findet also weder die Geschicklichkeit, mit der die Betrügerin Schmid sich bei ihren Schwindelgeschichten durch die Welt bewegt, positive Beachtung, noch ihre im Eigeninteresse praktizierte Verhaltenslogik bei den Verhören. Sie gibt nämlich in den Befragungen zu ihren Delikten immer genau nur so viel preis, wie unabdingbar ist, und garniert diese Taktik mit kleinen Beschönigungen, operiert also mit einer Aussagetechnik, die üblicherweise für Gerichtsverhandlungen mit hohen Anwaltshonoraren eingekauft wird. Dabei zeigt sie sich durchaus auch kooperationsbereit, nämlich dann, wenn es ihr taktisch nützen könnte: «Solche Sachen mache sie nicht mehr, wenn er [Armin Schmid] verspreche, dass er sie besser behandeln wolle», versichert sie.

Bemerkenswert ist die Vehemenz, mit der Pauline sich gegen die befürchtete Diagnose einer Minderintelligenz wehrt, und zwar offenbar dezidiert und wiederholt. «Sie sei eine gute Schülerin gewesen, sie halte sich für intelligent. Keinesfalls will sie unter dem Verdacht stehen, dass sie ihre Delikte aus Dummheit oder Unkenntnis begangen habe», notieren die Ärzte, und weiter: «Mit aller Energie verwahrt sich Frau Schmid dagegen, dass sie etwa nicht gewusst haben soll, dass Lügen und Betrügen verboten ist. Sie habe das Geld einfach für den Haushalt gebraucht, habe die Milchrechnung bezahlen müssen und Kleider anschaffen. Auf andere Weise konnte sie kein Geld bekommen, also habe sie es so gemacht. Und dass sie dafür ins Gefängnis soll, sehe sie nicht ein. Erstens sei sie schwanger, und zweitens habe sie Schmerzen an einer Zehe, und drittens sei der Mann an allem schuld. Dummheit könne man ihr gewiss nicht vorwerfen und geisteskrank sei sie auch nicht.» Diese streitbaren Widerworte in den Verhören lassen vermuten, dass Pauline um die grundsätzliche Bedeutung des Verfahrens gewusst hat, dass sie sehr wohl verstanden hat, dass die Diagnose «Schwachsinn» für ihresgleichen nicht Entlastung, sondern ein überaus bedrohliches Damoklesschwert bedeutete, dass ihr dies zwar die Strafe verkürzen konnte, aber die persönliche Freiheit rauben würde, als künftig Bevormundete in der Obhut behördlicher Macht.

Und wo Gefahr droht, wächst das Rettende nicht zwingend, entgegen den hoffnungsvollen Versen, die ein deutscher Dichter dereinst in unser Kulturgut setzte. Es wächst selbst dann nicht, wenn das Drohende, wie im Falle von Pauline, deutlich erkannt wird. Die mächtigen Pflöcke, die das psychiatrische Urteil abschliessend in den Lebensweg der jungen Frau rammt, werden künftig ihre Schritte steuern, begrenzen und – über Jahre – auch in neue Sackgassen führen. Zuerst wird dabei festgehalten, dass keine organischen Hirn- oder Nervenschäden vorliegen, auch keine Schädigungen infolge Alkoholmissbrauchs, keine Epilepsie und auch keine «Störungen im Gedankengang, noch Wahnideen oder Halluzinationen», also keine «Geisteskrankheit im engeren Sinne». Jedoch liegt nach Meinung der Ärzte zweifelsfrei ein Mangel an Intelligenz bei der Patientin vor: «Aber selbständig denken, überlegen, sich ein Urteil bilden kann sie nicht. Sie hat nur sehr primitive Begriffe. […] Trotz allem kann sie nicht verbergen, dass ein deutlicher Intelligenzdefekt, eine Debilität, bei ihr besteht.» Erhärtet wird die Diagnose durch die «Neigung zum ausschmückenden Fabulieren», was als verbreitetes Symptom bei Schwachsinn erkannt wird, genauso wie ihr Bemühen, dem «Mann zu imponieren», den «Mann zu blenden». Solches Verhalten wiederum sei einem «starken Geltungsbedürfnis» geschuldet und gelte zusammen mit dem «Gefühl, dass man sie nicht für voll nimmt», als ein ebenfalls verbreitetes Symptom bei Debilität. All dies schreiben die Ärzte. Und weiter, dass bei Pauline die bereits skizzierte «Affektstörung» dazukomme, auch dies eine Begleiterscheinung des Schwachsinns, was zu «unbeherrschten Auftritten gegenüber ihrem Mann und zu ihren Betrügereien» geführt habe. «Wenn gleich sie wusste, dass Lügen, Betrügen und Stehlen verboten und strafbar sind, so war sie doch im Moment, wo sich das Gelüsten in ihr regte, nicht imstande, darüber nachzudenken und ihrer Einsicht entsprechend sich zu verhalten», bilanzieren die Ärzte in ihrem Bericht.

Es zeigen sich angeblich aber noch weitere charakterliche Mängel bei Pauline Schmid. Es fehlt der Delinquentin weitgehend an einem «Gefühl für Gut und Böse». Sie will partout nicht einsehen, «dass sie selbst für ihre Taten zur Verantwortung gezogen wird, sie beschuldigt den Mann, sie geschlagen zu haben und vermeint dadurch all ihre deliktischen Handlungen entschuldigt», klagen die Psychiater. Die Weigerung, sich reuig zu zeigen, kommt Pauline teuer zu stehen, lässt sich nahtlos in das von Forel und seinen Mitdenkern ausgelegte Deutungsmuster der «moralischen Idiotie» einpassen. Dabei könnte man deren Argumentation doch auch gegen den patriarchalen Strich lesen, als durchaus logisches Verhalten einer Frau im Kosmos der männlichen, göttlichen Ordnung. Einer Frau, die intuitiv erkannt hat, dass sie in dieser Welt kein Recht auf einen eigenen Subjektstatus zugestanden bekommt, weder in den Wissenschaften noch im Recht, sondern stets dem Mann untergeordnet wahrgenommen wird. In dieser Logik ist es nur folgerichtig, dass sie ihre Handlungen letztlich von den Taten ihres Mannes abzuleiten versucht. Aber so radikal denken die Ärzte ihre patriarchale Ordnung nicht weiter. Ihre Wahrheit geht den umgekehrten Weg. Pauline ist zwar tatsächlich ein Subjekt ohne Subjektstatus, da sie «in den Momenten ihrer Handlungen niemals imstande zu überlegen und ihrer Einsicht entsprechend zu handeln» ist, aber dies hat nichts mit der männlichen Vormacht zu tun, sondern mit der bemängelten Affektstörung, mit ihrer weiblichen Triebhaftigkeit. Entsprechend vernichtend zeigt sich das abschliessende Fazit der klinischen Diagnose:«Es besteht bei ihr ein weitgehender Mangel an Moralgefühl, ein schwerer moralischer Defekt!»

Die Folgen dieser Diagnose sind für Pauline verheerend. Sie gestalten sich wie eine Serienschaltung in der Beleuchtungskunst, ein Impuls löst den anderen aus, Abzweigungen im Strompfad sind nicht vorgesehen. Generell wird für alle Handlungen von Pauline Schmid eine «Verminderung der Zurechnungsfähigkeit» angenommen: «Zahlenmässig lässt sich der Grad dieser Verminderung nur schätzen. Es scheint uns aber die durch die Debilität und Affektlabilität gegebene Herabsetzung der Urteilsfähigkeit doch so gross zu sein, dass man die Verminderung der Zurechnungsfähigkeit als ziemlich schwerwiegend, etwa um 50 %, einschätzen darf.» Auch die angeforderte Prognose, bei der die Ärzte das Feld der Diagnostik verlassen und fraglos vom Gewesenen auf Künftiges schliessen, gestaltet sich entsprechend düster: «Prognostisch scheint uns der Fall ungünstig. Weder die Debilität noch die Charakterschwäche lassen sich beeinflussen.» Paulines Schwächen sind als genetische Defekte unheilbar, sie braucht, will man künftigen Schaden verhindern, enge fürsorgerische Begleitung. «Dass Frau Schmid in einem Milieu, in dem sie unter ständiger Aufsicht steht, sich einigermassen halten kann, hat sie in der Anstalt bewiesen. Sobald sie aber auf sich allein angewiesen wäre, sobald Pflichten an sie herantreten und sie auch gewisse Rechte besitzt, wird sie wieder versagen.» Die Ärzte gehen in ihrer Prognostik noch einen Schritt weiter, ergänzen das klinische Terrain mit Armutsanalysen: «Sie hat durch ihr bisheriges Verhalten gezeigt, dass sie nicht fähig ist, ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen und dass sie durch die Art ihrer Lebensführung sich und andere gefährdet, sowie sich und ihre Familie der Verarmung aussetzt.» Der Satz liest sich bitter im Wissen, dass sich Pauline seit ihrem 14. Lebensjahr selbstständig und ohne Unterstützung durchs Leben schlagen musste. Die abschliessende Empfehlung der Psychiater, die Strafgefangene in einem ersten Schritt zu entmündigen, ist für diese zwingend und wird skeptisch ergänzt durch den Hinweis auf weitere zu erwartende Massnahmen. «Ob es gelingen wird, sie unter Aufsicht eines Vormundes zu einem geregelten Leben und zu einer Beherrschung ihrer kriminellen Neigungen zu bringen, ist aber unsicher.» Die Ärzte schlagen deshalb vor, die Klientin im Falle einer Scheidung – ansonsten hat sie ja bereits ihren Ehemann als Vormund – «an eine Stelle unter genügender Aufsicht zu plazieren und beim nächsten, zu erwartenden Rückfall» eine länger dauernde «korrektionelle Versorgung» anzuordnen. Einig sind sich die Ärzte auch darin, dass Pauline mit ihrem «moralischen Defekt» unfähig ist, Kinder zu erziehen: «Man sollte ihr weder den kleinen Jakob noch das zu erwartende Kind anvertrauen, sondern ihr die elterliche Gewalt über die Kinder entziehen.» Und sollte die Frau geschieden werden und später neue Heiratspläne schmieden, wird bereits jetzt ihre Eheunfähigkeit klinisch bestätigt, mit dem Appell an den künftigen Vormund, dereinst entsprechend zu intervenieren. Am Schluss ihres Gutachtens zeigen sich die urteilenden Psychiater fast schon grosszügig: «Gegen eine der Bevormundung vorhergehende Anhörung der Patientin haben wir ärztlicherseits nichts einzuwenden.»