Читать книгу Kaisersturz - Lothar Machtan - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Wilhelm II. – Der Autokrat

ОглавлениеNicht etwa eine Miniaturbiografie des letzten Monarchen in Deutschland gilt es hier zu erzählen,1 es geht vielmehr um eine kaleidoskopische Darstellung seiner öffentlichen Person und ihrer Auffälligkeiten. Wir betrachten einen Mann im sechsten Lebensjahrzehnt, der auf eine lange Fürstenehe zurückblickt und sechs erwachsene Kinder hat; auf eine Herrscherfigur mit dreißigjähriger Erfahrung als Throninhaber von Preußen, als deutscher Kaiser, als mächtigster Mann in Deutschland und – auch das war Wesentlich für sein Selbstverständnis – als wohl reichster Mensch im Staat.2 Sein Vermögen bestand nicht allein aus dem immensen Familienbesitz der Hohenzollern mit zahlreichen Schlössern und sonstigen Liegenschaften, aus einem wertvollen Kunstbesitz und den sonstigen Schätzen inklusive der Wertpapiere und des vielen Bargelds. Es speiste sich auch aus der sogenannten Krondotation, die ihm der preußische Staat und das Reich als jährliche Zahlungen zur Verfügung stellten. Bei Ausbruch des Weltkriegs waren dies nach heutigem Geldwert insgesamt mehr als 100 Millionen Euro. Einen Großteil dieser Summe verschlang die Bezahlung des Personals, das sich um die royale Hofhaltung, die Verwaltung der Schlösser und Gärten, die Belange des Herrscherhauses sowie die persönlichen und öffentlichen Angelegenheiten des Kaisers zu kümmern hatte, mehrere Tausend Personen waren das. Anders wäre seine ebenso aufwändige wie glanzvolle Lebensweise gar nicht möglich gewesen. Auch wenn das Kriegsgeschehen dieser Prachtentfaltung deutliche Schranken setzte, führte Kaiser Wilhelm II. bis zuletzt ein opulentes Fürstenleben, in dem es an nichts mangelte. Die preußisch-deutsche Herrscherfamilie hatte 1918 also weitaus mehr zu verlieren als einen Titel, nämlich den Spitzenrang in der Gesellschaft und Entscheidungsbefugnisse. Es ging um ihre Daseinsform schlechthin.

Mit einer majestätischen Statur war Wilhelm II. zwar nicht gesegnet, wohl konnte er sich aber auf einen durch Drill und Selbstdisziplin trainierten Schauspielerkörper verlassen. Dennoch verlangte es ihm einige Mühen ab, auf all seinen Wegen den Anschein von kaiserlicher Würde und Unantastbarkeit zu wahren. Aus denselben Gründen war er bei seinen Auftritten auch derart bemüht, seine körperliche Behinderung, den schlaffen verkürzten linken Arm, zu kaschieren. Berüchtigt und gefürchtet war etwa der schmerzhafte Händedruck seiner Rechten, mit der er seine Besucher spüren ließ, über welch körperliche Kraft er dennoch verfügte. Außerdem war er ausgesprochen eitel: Jeden Tag ließ er sich frisieren und sorgfältig an- und umkleiden. In der deutschen Kostümgeschichte gebührt ihm ohne Zweifel ein Ehrenplatz. Auch ausgesuchte Requisiten waren ihm dabei wichtig. So trug er am Ringfinger der rechten Hand einen Brillanten mit einem in winzigen Rubinen eingelegten Christusmonogramm »X« und »P«. Die Würde seines hohen irdischen Amtes reichte ihm offensichtlich nicht. Er bestand auf der bewundernden Anerkennung seiner gottgewollten Einzigartigkeit.

Meist war der Kaiser mit seiner Entourage unterwegs – einer ausgesuchten Schar dienstbarer Geister, darauf eingeschworen, auf jeden Wink hin herbeizuspringen. Beflissen sorgten sie auch unaufgefordert für das untadelige Erscheinungsbild des Monarchen. Keine leichte Aufgabe angesichts der Sprung- und Launenhaftigkeit, für die dieser Kaiser berüchtigt war. Doch kam dem innersten Kreis dieser ständigen Begleiter noch eine weitaus wichtigere Bedeutung zu, als bloß die äußerliche Wahrung des kaiserlichen Nimbus. Diese hochrangigen Adjutanten, Kabinettschefs und Hofstaatsmänner sicherten die vermeintlich souveräne Machtstellung ihres Herrn nicht allein nach außen ab, sie boten ihm selbst einen psychologisch wichtigen Halt. Vor jenem Kollektiv konnte er sich jederzeit rückhaltlos Luft machen, was seinem Selbstwertgefühl sehr entgegenkam.

Wilhelms Mitteilungsdrang war stark ausgeprägt, wobei er sich bei Schilderungen oft in theatralischen Eifer hineinsteigerte. Dabei flatterte dann seine Rechte wild umher, um die meist bildhaften Sätze in beredten Gesten zu unterstreichen. In dieser Weise hielt der Kaiser seine Monologe, denn ein eigentliches Gespräch mit ihm zu führen, gelang nur selten. Er verfügte über eine große phantasievolle Auffassungsgabe, konnte vielschichtige Informationen zu einem eindringlichen Bild zusammenfassen und sich in sein fast untrügliches Gedächtnis einprägen. Doch unverkennbar war zugleich die Tendenz, sich an seinen eigenen Worten stark zu machen, ja zu berauschen. Diese Selbstagitation diente angesichts der vielen Herausforderungen zur Beruhigung seiner überspannten Nerven, hatte jedoch auch unliebsame Folgen. So war Wilhelm für unachtsame Äußerungen berüchtigt und hat damit viel Porzellan zerschlagen. Doch längst nicht alles, was er im Affekt an Respektlosigkeiten von sich gab, war wörtlich zu nehmen. Vieles war seiner Takt- und Geschmacklosigkeit geschuldet, gleichwohl er durchaus die Gabe besaß, mit einem einnehmenden Konversationsstil zu gefallen. Überhaupt lässt sich sagen, dass sein Charakter eine ganze Reihe solcher Widersprüche aufwies.

Dieser Monarch war kein Genießer oder Bonvivant, kein großer Esser, alles andere als ein Gourmet und auch nicht besonders trinkfreudig. Und doch gehörte es zum unverzichtbaren Ritual seines kaiserlichen Alltagslebens, sich häufig zu Tisch zu begeben. Zumeist blieb es freilich bei hastig eingenommenen Mahlzeiten im stets gleichen Kreis seiner »Herren«. Diese Zusammenkünfte nahmen jedoch, zumal wenn keine Gäste anwesend waren, gelegentlich durchaus kameradschaftliche Formen an – etwa bei gemeinschaftlich genossenen Zigarren oder Zigaretten. Überhaupt war viel Tabakqualm um ihn herum, wenn er nicht gerade Frischluft auf einem der ausgiebigen Spaziergänge genoss; eine Leidenschaft, der er ebenso frönte, wie er Ausflüge in seinem 60-PS-Mercedes zelebrierte.

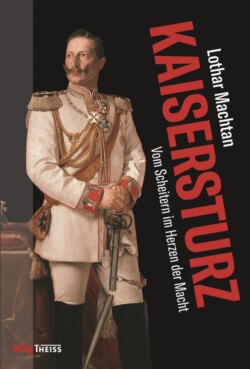

Der Oberste Kriegsherr, leutselig – und stilisiert förmlich.

Für Thomas Mann war Kaiser Wilhelm mit seinem »dekorativen Talent« eine Figur der »imperiale[n] Gala-Oper«.3 Und in der Tat sieht man ihn nicht allein bei öffentlichen Auftritten als einen künstlerischen Darsteller agieren, der seiner Umgebung unentwegt einreden will, in seiner Person seien Reich, Macht und Gottesgnade verkörpert. Wir haben es hier mit einer speziellen Form von »Theatrokratie« (Friedrich Nietzsche) im Dienste der Monarchie zu tun, die von ihrem Hauptdarsteller ungemein ernst genommen wurde. Er war überzeugt, sein Volk wolle ihn so und nicht anders sehen, ihn als grandiosen Hauptdarsteller auf der großen Weltbühne bewundern. Deshalb entwickelte er nachgerade eine Passion für die theatralische Selbstdarstellung, erschien sie ihm doch nicht nur als ein legitimes, sondern als das einzige Mittel, um seine kaiserliche Macht dauerhaft zu festigen.

Sich selbst so glänzend zu inszenieren, bereitete ihm aber auch sichtlich Spaß und Wohlempfinden. Scharfsichtige Beobachter haben schon vor hundert Jahren erkannt, dass sein unablässiges Rollenspiel einem eher tragisch zu nennenden Umstand geschuldet war: Wilhelm war seiner allzu menschlichen Natur nach außerordentlich hilfsbedürftig, weich und kindisch, was er auf keinen Fall zeigen durfte. So blieb er »auf den Eindruck bedacht, dauernd mit sich selbst kämpfend, seine Natur bezwingend, um ihr Haltung, Kraft, Beherrschung abzugewinnen«.4 Wilhelms imperiale Attitüde war mithin weit mehr als vorlaut oder unsensibel, sie war eine existenzielle Schauspielerei. Mit etwas mehr innerer Selbstachtung wäre sein Streben nach äußerlich strammer Haltung weniger aufgesetzt gewesen, doch zeitlebens trieb ihn die Angst um, seinen anspruchsvollen Aufgaben nicht gewachsen zu sein oder für ungeeignet befunden zu werden. Deshalb wollte er sich permanent als wirksam erleben und musste sich dafür die ganze Welt zur Bühne machen.

Immer gelang es ihm selbstverständlich nicht, sein Naturell gänzlich zu maskieren. Auf solche Momente, in denen er sich ungeschminkt zeigte, wird an anderer Stelle noch ausführlich zurückzukommen sein, zeigen sie doch, wie die Selbstzweifel am Ende immer größer wurden. Seine Umwelt befriedigte zum Schluss sein Bedürfnis nach Verehrung immer weniger, doch selbst dann noch zeigte er wenig Geschick und Gespür in eigener Sache. »Schließlich versagte sogar sein Theatertalent: statt auf das Stichwort zu einem effektvollen Abgang zu hören, wartete er, bis er von der Szene gejagt werden musste.«5 Zu sehr war er selbst seiner eigenen Maskerade erlegen.

Doch kehren wir noch einmal zu den Anfängen zurück: Seit seiner Krönung zum deutschen Reichsmonarchen im Jahr 1888 hatte Kaiser Wilhelm enorm viel Macht inne. Er entschied über Krieg und Frieden, konnte den Reichskanzler berufen und entlassen, ohne auf Reichstag und Bundesrat Rücksicht zu nehmen. Und er war Oberbefehlshaber von Armee und Marine. Darüber hinaus verfügte der Kaiser über einen eigenen Behördenapparat: das Geheime Zivilkabinett, das Militärkabinett und das Marinekabinett. Mittels der drei Kabinettschefs entschied er alle wesentlichen Personalangelegenheiten im Staatsapparat und bei den Streitkräften – oft nach Gutdünken. Die Möglichkeiten Wilhelms II., Macht auszuüben, gingen aber noch weit über die verfassungsmäßigen Befugnisse hinaus. Vom Reichsgründer Bismarck war insbesondere die höhere Beamtenschaft darauf eingeschworen, ihm strikt zu gehorchen. Wer sollte Wilhelm nach dem Sturz des Titanen Bismarck da noch widersprechen? Es war in der Tat eine souveräne, besser autokratische Herrschaft, die dieser Kaiser mehr als drei Jahrzehnte hatte ausüben und – auch das – auskosten dürfen. Denn er gefiel sich sehr in der Rolle des eigenmächtigen, selbstherrlichen Reichsmonarchen. Ein Kaisertum ohne autoritäre Gestaltungsmacht und ohne Weisungsbefugnis gegenüber seiner Regierung war für ihn undenkbar.

Natürlich hatten berufene und unberufene Ratgeber immer wieder versucht, auf Entscheidungen des Kaisers Einfluss zu nehmen. Mehr oder weniger erfolgreich, im Guten wie im Schlechten. In eine echte Krise war seine Herrschaft vor Ausbruch des Weltkriegs durch solche Einflüsterungen aber nur einmal geraten, als zwei Affären in den Jahren 1907 und 1908 die politische Öffentlichkeit ernsthaft gegen ihn aufgebracht hatten. Doch die immer noch loyale Volksvertretung hatte Kaiser Wilhelm damals noch einmal ohne wirksame Beschneidung seiner Machtbefugnisse davonkommen lassen.6 In den folgenden Jahren stieg das Ansehen des Kaisers dann allmählich wieder, bis ihn schließlich die Feierlichkeiten zu seinem 25. Regierungsjubiläum im Juni 1913 auf dem bisherigen Höhepunkt seines Ansehens zeigten.

Die Rolle Wilhelms bei Kriegsausbruch 1914 war ambivalent. Seine berüchtigten Randbemerkungen vom 2. Juli – »Mit den Serben muss aufgeräumt werden, und zwar bald!«7 – und sein sogenannter Blankoscheck für die Regierenden Österreich-Ungarns vom 5. Juli bildeten zwar die Basis für die riskante Politik des Reichskanzlers Theodor von Bethmann Hollweg in der Julikrise. Am Ende drängten jedoch Bethmann Hollweg und Generalstabschef Moltke den zwischenzeitlich zögerlich gewordenen Kaiser in den Krieg hinein. Wilhelms Ansprache vom Balkon des Berliner Stadtschlosses am Abend des 1. August und seine emotionale Rede vor den Fraktionen des Reichstags drei Tage später – »Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur Deutsche« – verschafften ihm noch einmal größere Popularität.

Apotheose des deutschen Burgfriedens, wie er in den ersten Kriegsjahren zur Staatsraison erklärt und in zahllosen Publikationen und Manifestationen öffentlich zelebriert wurde.

Doch von da an ging es bergab mit seinem Prestige. Die bemerkenswerte Loyalität, die ihm sein patriotisches Verhalten bei Kriegsausbruch eingebracht hatte, verspielte er rasend schnell. Dessen ungeachtet blieb sein Glaube an die anhaltende mythische Wirkkraft jenes August-Erlebnisses durch nichts zu erschüttern. Auf ewig sei das deutsche Volk jetzt mit seinem Kaiser auf Gedeih und Verderb verbunden, lautete sein Credo. Dem entsprach auch seine Einbildung, von ihm gehe immer noch ein Zauber aus, dem niemand widerstehen könne.

Am 16. August 1914 reiste der Kaiser in das sogenannte Große Hauptquartier nach Luxemburg ab. Es sollte im Verlauf des Krieges mehrfach den Ort wechseln und befand sich zuletzt im belgischen Kurort Spa. Dem Großen Hauptquartier gehörten neben der Obersten Heeresleitung (OHL), also dem Generalstab der Armee und dem Kaiser, Vertreter der Reichsregierung, der Marine und der Bundesstaaten an. Wilhelm II. hielt sich fast die gesamte Kriegszeit über im Großen Hauptquartier auf. Er blieb damit zwar fast immer im sicheren Hinterland, fühlte sich aber als tapferer »Frontsoldat«. Ohne das Eiserne Kreuz an seiner Brust sollte man ihn fortan in der Öffentlichkeit nicht mehr erblicken. Nun war der Kaiser als Staatsoberhaupt mit unverändert weitreichenden Vollmachten zugleich Deutschlands »Oberster Kriegsherr«. Um diese großen Möglichkeiten staatsklug zu nutzen, hätte er nun einen festen politischen Führungswillen zeigen, klare Ziele haben und – tatsächlich – arbeiten müssen. An alledem aber haperte es bei ihm. So versagte er von Anfang an auch bei seiner wohl wichtigsten Aufgabe, nämlich die politische und militärische Führung des Reiches zu koordinieren.

Der zweite Chef der Obersten Heeresleitung, General Erich von Falkenhayn, wusste den Monarchen zu nehmen und schloss ihn geschickt von jeglicher Mitwirkung an den militärischen Operationen aus. Wilhelm entging das natürlich nicht, doch er befahl lediglich: »Falkenhayn muss doch [wenigstens] nach außen die Fiktion erhalten, dass ich alles persönlich anordne.«8 Im geschützten Raum bekannte er ebenso freimütig wie zutreffend: »Wenn man sich in Deutschland einbildet, dass ich das Heer führe, so irrt man sich sehr. Ich trinke Tee und säge Holz und gehe spazieren, und dann erfahre ich von Zeit zu Zeit, das und das ist gemacht, ganz wie es den Herren beliebt.«9 Diesen Umstand bestätigte ein halbes Jahr später der wohlinformierte bayerische Gesandte in Berlin, als er seinen Ministerpräsidenten wissen ließ: »Nach allem, was ich höre, setzt der Kaiser seine sehr aktive Untätigkeit fort und damit hat er sich gewissermaßen selbst ausgeschaltet.«10 Mit anderen Worten führte Wilhelm also im Großen Hauptquartier sein altes Leben weiter: Auch dort erledigte er die Regierungsgeschäfte zumeist im Umhergehen, machte am Nachmittag gern einen Ausflug und hielt abends Monologe oder spielte Karten mit seinen »Herren«. Im Übrigen wurde in der Tat viel Holz gehackt11 – offenbar war reichlich Ablenkung nötig, um die politische und militärische Passivität zu ertragen. Für Zerstreuung sorgte ebenfalls die kleine schwarze Teckelhündin namens »Strolch«, die nicht nur im Großen Hauptquartier seine ständige Begleiterin war. Die schlaue Dackeldame kannte wohl die vermeintlich allmächtige Stellung ihres kaiserlichen Schutzherrn und führte sich entsprechend auf – sehr zum Leidwesen des von ihr angeknurrten oder gebissenen Leibpersonals.

Nach außen gab sich Kaiser Wilhelm als unerschütterlicher Verfechter eines deutschen Siegfriedens, der seinem Reich Sicherheit und Weltgröße garantieren müsse. Gegen die Ratschläge, sich doch öfters in Berlin zu exponieren, sträubte er sich, hätte es für ihn doch bedeutet, wenigstens symbolisch die entsetzlichen Leiden seines Volkes mitzutragen. Da fühlte er sich unter den Militärs im Großen Hauptquartier erklärtermaßen wohler, was seine Herren dort nicht uneingeschränkt goutierten, hatten sie doch ihre liebe Mühe, den stets hohen Erwartungen ihres unberechenbaren Befehlsgebers zu entsprechen. Als der Chef seines Militärkabinetts Lyncker ihm dennoch einmal »in aller Form über seine Pflichten gegenüber dem hungernden und leidenden Volk Bescheid« zu sagen wagte, »gab es einen Mordskrach […], der damit endete, dass [der Kaiser] laut schimpfend im Zorn herausrannte und die Tür mit Gewalt und Krach zuschmiss«. Lyncker hielt es für verhängnisvoll, »an maßgebender Stelle so gar kein Verständnis für die allgemeine Not zu finden«, und glaubte schon Anfang 1917, dies werde sich noch einmal rächen. »Schon jetzt wird in weiten Kreisen nicht gut vom Kaiser gesprochen; es bleibt doch nicht geheim, wie er in dieser Zeit sein Leben hinbringt.«12

Falkenhayn rechnete schon seit Ende 1914 nicht mehr mit einem militärischen Sieg der deutschen Seite. Er befürwortete deshalb einen Kompromissfrieden, vorzugsweise mit Russland. Wilhelm II. stimmte diesen Überlegungen zu, doch Reichskanzler Bethmann Hollweg sabotierte ihre Umsetzung. Er war fälschlicherweise davon überzeugt, Falkenhayn wolle ihn nur verdrängen und selbst Kanzler werden. Deshalb griff er die Kritik einiger Militärs an Falkenhayn auf und schlug dem Kaiser vor, den Generalstabschef zu entlassen und an seiner Stelle Ludendorff zu ernennen. Wilhelm reagierte empört. Er war zwar verärgert, weil Falkenhayn ihn von den militärischen Entscheidungen fernhielt, schätzte den General aber gleichwohl persönlich sehr. Entschieden weigerte er sich, Ludendorff zu berufen, der ein »zweifelhafter, von persönlichem Ehrgeiz zerfressener Charakter« sei.13 Als auch Hindenburg am 12. Januar die Entlassung Falkenhayns forderte, bescheinigte der Kaiser ihm entrüstet die »Allüren eines Wallenstein«.14 Gegen alle Anfeindungen hielt Wilhelm seinen Generalstabschef fast zwei Jahre lang im Amt. Erst als Rumänien Ende August 1916 an der Seite der Entente in den Krieg eingriff, wurde der Druck auf den Kaiser so stark, dass er den Kanzler fallen lassen musste. Hindenburg wurde nun Generalstabschef, Ludendorff »Erster Generalquartiermeister«. Alle Eingeweihten merkten rasch, dass Ludendorff in diesem Duo als entschlussfreudiger Stratege das Sagen hatte und dass Hindenburg de facto an des Kaisers Stelle als Oberster Kriegsherr getreten war. Umso mehr bestand der so in den Schatten gestellte Monarch darauf, dass wenigstens weiterhin so getan werde, als habe er das letzte Wort in Staat und Armee.

Längst war an Wilhelm auch die Forderung ergangen, den politisch nur mehr herumlavierenden Reichskanzler Bethmann Hollweg zu entlassen. Doch an ihm hielt der Oberste Kriegsherr ebenfalls zunächst hartnäckig fest, bis das Duo Hindenburg-Ludendorff im Juli 1917 durch freche Rücktrittsdrohung dessen Verabschiedung erzwang. In seiner Ratlosigkeit ernannte der Kaiser Georg Michaelis zum Nachfolger, einen farblosen Verwaltungsbeamten, der mit dem neuen Amt völlig überfordert war. Nur kurz darauf traf sich der Monarch in zwanglosem Rahmen mit Vertretern der Reichstagsfraktionen in Berlin, um eben diesen Eindruck demonstrativ zu zerstreuen. Während die Reichstagsmehrheit sich schon auf einen »Frieden der Verständigung und der dauernden Versöhnung der Völker« orientiert hatte, schwadronierte der Monarch bei dieser Gelegenheit unbekümmert davon, den bald besiegten Feinden Land, Rohstoffe und Geld wegzunehmen. Und dann verkündete er noch, wo Seine Garde auftrete, da gebe es keine Demokratie.15 Ein verheerenderes Zeugnis seiner Politikunfähigkeit hätte er kaum ablegen können. Ein Teilnehmer meinte später, die Zusammenkunft sei »der tiefste Spatenstich zum Sturz des bisherigen Regimes« gewesen.

Nach der Berufung von Hindenburg und Ludendorff an die Spitze der Obersten Heeresleitung stand Wilhelm II. militärisch im Abseits. Bald wusste alle Welt: Wilhelm »konnte weder Krieg noch Frieden führen«.16 Politisch hatte er schon seit 1917 nur mehr von der Würde des Kaisertums gezehrt, doch die hatte er mit der Ernennung dieser militärischen »Halbgötter« nun auch noch verspielt. Sich geschickt als Volkskaiser zu gerieren, vermochte beziehungsweise wollte er nicht. Und eine andere Karte, die er noch hätte ausspielen können, um Popularität zu erlangen und die Existenzkrise seines Regimes abzuwenden, gab es nicht.

Je weniger der Kaiser im Laufe des Krieges politisch und militärisch zuwege brachte, je mehr sein tatsächlicher Einfluss schwand, umso stärker kaprizierte er sich auf die Repräsentation einer Macht, die ihm formell und habituell immer noch zu Gebote stand. Noch immer galt er offiziell als unverantwortlich und unantastbar, doch gerade diese außerordentliche Machtfülle verhinderte jede (selbst-)kritische Reflexion. Darüber hinaus war er überaus leicht und aus unterschiedlicher Richtung zu beeinflussen. Ein Übriges tat sein machtpolitisches Dogma, nur eine autokratische Militärmonarchie altpreußischer Provenienz könne dem Reich seine führende Stellung in Europa und der Welt sichern.

Wer den Kaiser beraten wollte, hatte – vor allem in inhaltlichen Dingen – den Schein zu wahren, Seine Majestät allein sei für die Reichspolitik verantwortlich. Doch wegen seiner kurzen Aufmerksamkeitsspanne hielt ohnedies kein Beratungsversuch lange vor. Als ein Genie der Selbsttäuschung ging Wilhelm – von lichten Momenten abgesehen – davon aus, dass überhaupt nur seine Interventionen weitreichende politische Folgen zeitigen könnten. Tatsächlich wurde er in der Welt der Großen Politik jedoch schon seit 1915 nur noch als Nebenfigur wahrgenommen. Umso mehr, als er von jeder Kundgebung eines eigenen politischen Willens absah und schlecht informiert blieb bis hin zur Ahnungslosigkeit. Große Distanz wahrte er zu gesichertem Wissen und zu kritischer Reflexion der Lage. Seine mangelnde Bereitschaft, eine ehrliche Bestandsaufnahme der nüchternen Fakten auch nur zuzulassen, geschweige denn zur Grundlage seiner eigenen Meinungsbildung zu machen, war notorisch. Sonderlich engen Kontakt zur politischen Wirklichkeit hätte er aus seinem höfischen Elfenbeinturm heraus zwar ohnehin schwer aufnehmen können, aber er suchte ihn nicht einmal. So blieb er dauerhaft unfähig, die Außenwirkung seines Auftretens auch nur annähernd zutreffend zu beurteilen.

Dennoch war dieser Kaiser in politischer Hinsicht nicht gänzlich blind oder taub. Für die Gefahren und Risiken seiner eigenen Machtstellung, für den Hintersinn der Meldungen, die an ihn gelangten, und für die menschlichen Schwächen seiner Weggefährten besaß er sogar einen bemerkenswerten politischen Instinkt. Seine rasche Auffassungsgabe und seine Geistesgegenwart bei politischen Beratungen waren freilich nur das eine, seine Ungeduld und seine Stimmungsschwankungen waren das andere. Er erfasste durchaus das Wesentliche in politischen Konfliktsituationen, aber alles musste immer temperamentvoll und »energisch« entschieden werden und war dann keineswegs noch einmal zu prüfen. Die Fähigkeit, sich im politischen Streit zu mäßigen, die Dinge aus nüchterner Distanz sachlich zu betrachten und zu beurteilen, ging ihm völlig ab. Was ihm aber am meisten fehlte, war leutselige Gelassenheit.

Er redete sich ein, aufgrund seiner langen Regierungserfahrung, politisch nicht mehr dazulernen zu müssen, und kannte in den meisten politischen Fragen doch nur Momentwahrheiten. Folglich fand er sich mit Veränderungen rasch ab und ließ sich notfalls sogar politisch verbiegen. Seine innere Haltung aber berührte das überhaupt nicht, nicht einmal seine moralische. Insofern war und blieb er der politischen Führungsaufgabe nicht gewachsen, ja nicht einmal an ihr zu wachsen vermochte er.

Dieses Defizit geht freilich nicht allein auf Wilhelms Charakterschwächen zurück. Hier blieb auch ein kräftiger Schuss Ideologie mit im Spiel. Denn auch im 20. Jahrhundert lebte dieser Monarch noch in tiefster Überzeugung davon, der Herrgott persönlich habe ihn zum Sendboten und Vollstrecker seines Willens gemacht. Dieser Glaube an die eigene Auserwähltheit blieb immer bestimmend für sein Selbstverständnis. Auch die Lenkung der großen Politik fasste er so auf. Namentlich während des Weltkrieges. Insofern führte er seinen Kampf gegen ein Zerrbild der Entente, das er selbst generiert hatte. Will sagen: Er kämpfte gegen eine Welt von Feinden, deren vermeintliche Wesenheit eine Fiktion war. Kein Wunder, dass sein Denken und Handeln bisweilen wahnpolitische Züge annahm oder eine politische Ahnungslosigkeit verriet, die ihn für das operative Geschäft gleichermaßen disqualifizierte. Fataler aber noch wirkte sich aus, dass es niemanden in seinem Umfeld gab, der ihn aus jener ideologisch verformten Welt irriger politischer Vorstellungen herausgeholt hätte. So konnte er sich fortgesetzt einreden, für Deutschland unverzichtbar zu sein.

Auch seiner Ehefrau gelang es nicht, Wilhelm die Augen für die Situation zu öffnen, obwohl das leidenschaftliche Engagement dieser hohen Frau im Existenzkampf der deutschen Monarchie beispiellos war. Auguste Viktoria zeigte äußerst eindrücklich, in welchem Maß der sogenannte menschliche Faktor zu politischen Weichenstellungen beitragen, wie er auf die großen historischen Veränderungen einwirken kann.

Zwar stand der Gemahlin des deutschen Kaisers nach der Verfassung keinerlei Teilhabe an der Machtausübung zu, doch informell vermochte sie durchaus, politisch Einfluss zu nehmen. Einerseits durch das familiale Netzwerk ihrer Dynastie und andererseits natürlich durch die intime Nähe zum Autokraten, der seit 1917 immer mehr auf ihre fürsorgliche Zuwendung angewiesen war. Deshalb ist es für den Betrachtungszeitraum ohne Weiteres legitim, von einem »regierenden Kaiserpaar« zu sprechen. Noch weit mehr allerdings als ihr Mann steht Auguste Viktoria17 – in historisch-politischen Kategorien betrachtet – für das notorisch Unzeitgemäße und die Starrheit des deutschen Monarchie-Modells. So war die Substanz ihrer »Politik« eine starke Abneigung gegen jedwede Reform der monarchischen Ordnung. Bis zum Letzten war sie bereit, diese zu verteidigen, wobei durchaus egoistische Motive eine Rolle spielten.

Für ein tieferes Verständnis ihrer Wesensart ist entscheidend, dass Auguste Viktoria einem vergleichsweise kleinen und zweitrangigen Fürstenhaus entstammte – einem Adelsgeschlecht ohne Glanz oder Prestige.18 Der große Bismarck hatte dem Geschlecht den Status einer regierenden Herrscherdynastie verwehrt, sodass Auguste Viktoria viele Jahre sogar in einer Art Exil von fast schon bürgerlicher Bescheidenheit verbrachte. Von der großen Welt hatte die junge »Dona«, wie sie in Hochadelskreisen hieß, kaum etwas zu sehen bekommen, was ihr ein einfaches, fast schlicht zu nennendes Gemüt bewahrte. Der aufsehenerregende Heiratsantrag des damaligen Anwärters auf den deutschen Kaiserthron hatte sie 1880 gleichsam aus einem Dornröschenschlaf erweckt. Ohne diese spektakuläre Heirat wäre sie ein »Prinzesslein« geblieben, und etwas von dieser mediokren Herkunft haftete ihr zeitlebens an.

Umso intensiver genoss sie die Errungenschaften durch ihre Ehe und sonnte sich im Glanz des kaiserlichen Daseins. Und weitaus deutlicher als die meisten ihres Standes hatte sie 1918 vor Augen, wie viel sie bei einer Schwächung oder gar einem Untergang der Monarchie zu verlieren hatte: Reichtum und Glanz, Ansehen und Geltung, Eigensinn und Unantastbarkeit.

Bilder, die von ihr aus dem Schicksalsjahr überliefert sind, zeigen eine fast Sechzigjährige mit schlohweißem Haar und zwar würdevollem, aber blassem Matronengesicht ohne besondere Ausstrahlung. Man sieht ihr das fortgeschrittene Alter und die angeschlagene Gesundheit an. Bewahrt hatte sie sich ihr Faible für kostbaren Schmuck und für extravagante Hüte, doch war sie lange nicht so eitel wie ihr kaiserlicher Gemahl. Sie kleidete sich à la mode, worüber insbesondere ihre Frisur im »Gibson-Girl«-Stil beredt Auskunft gibt. Um Hals und Oberkörper trug sie lange, skulptural wirkende Perlenketten, und mit ebensolchen Perlen waren auch ihre Ohren stets geschmückt. So viel zum äußeren Eindruck, doch wie blickte die Frau an Wilhelms Seite auf die Welt und in welcher Beziehung stand sie zu ihr?

Eine Selbstinszenierung der deutschen Kaiserin Auguste Viktoria von 1914, gemalt von Alfred Schwarz.

Von Sorge und Krankheit gezeichnet: Kaiserin Auguste Viktoria, 1910 und im Krisenjahr 1918.

An erster Stelle ist in diesem Zusammenhang die religiöse, besser dogmatische Überformung ihrer Weltsicht zu nennen. Auguste Viktoria sah in Gott eine Art moralische Rückversicherung, die ihr garantierte, dass die bekannte monarchische Welt gut und dauerhaft war. Einen Änderungsbedarf vermochte sie nicht zu erkennen, denn was jenseits dieser monarchisch verfassten Welt vor sich ging, übersah sie geflissentlich. Naiv und von keinem Zweifel angefochten glaubte sie daran, Gott werde ihre Dynastie vor Absturz oder gar Auslöschung behüten, weil er selbst sie ja zum Herrschen auserkoren hatte, und das machte sie unerreichbar für jede Alternative und jeden Kompromissvorschlag. Neben diesem Grundverständnis von einer gottberufenen Herrschaft bildete ihr trotziger Wille zur persönlichen Selbstbehauptung eine Konstante in ihrer Biografie.

Das deutsche Kaiserpaar en famille: Hier mit Enkelkindern und Hofpersonal im Park von Sanssouci. Ein Privatfoto aus der Zeit des Ersten Weltkriegs.

Ihre moralisch-sittlichen Wertmaßstäbe waren sehr streng mit einer Tendenz zur Bigotterie. Viele Beobachter stießen sich nachgerade an ihrer »stacheligen Sittsamkeit« (Maximilian Harden). Nach außen gab sie die Gütige, Sanftmütige, während sie etwas, das ihr contre cœur ging, äußerst schroff und in jähem Zorn zurückzuweisen pflegte. Dann konnte sie messerscharf sein, auch herrisch und herablassend. In solchen Aufwallungen offenbarte sich eine Kämpfernatur, die sich selbst dann noch widersetzte, wenn das Spiel bereits so gut wie verloren war.

Dabei war Auguste Viktoria von Haus aus und erklärtermaßen unpolitisch. Sie blieb dauerhaft unfähig, sich auch nur in ein einziges politisches Problem sachlich zu vertiefen. Eine analytische Perspektive auf die Zeitläufte war ihr überhaupt fremd, insofern war es ihr auch unmöglich zu antizipieren, was damals politisch tatsächlich auf sie zukam. Dennoch spürte sie instinktiv und überaus deutlich, dass es galt, jene Macht, die ihrem Fürstenhaus, ihrem Mann, dem Kaiser und König übereignet worden war, gegen alle Ansprüche auf Teilhabe mit Klauen und Zähnen zu verteidigen, wollte man nicht alles verlieren. Aus diesem untrüglichen Gespür heraus versuchte die Kaiserin schon im Sommer 1918, ihren engen Familienkreis um sich zu scharen. Hinter dem Schutz hoher Mauern sollten sich die Versprengten sammeln und gemeinsam Zuversicht gewinnen. Ihr selbst kam dabei die Aufgabe zu, immer und immer wieder Kaiser Wilhelm aufzurichten, der sich ihr gegenüber offenbarte und den sie von Grund auf verstand. Trotz häufiger Trennung standen die beiden Eheleute in engstem Austausch miteinander. Täglich sollen sie Briefe miteinander gewechselt haben oder doch zumindest Telegramme, auch telefonierten sie immer wieder.19 So blieb die Kaiserin stets über alles auf dem Laufenden, was ihrem Wilhelm auf der Seele lag.

Dieser intensive Austausch war es, der sie immer weiter hinein in die Politik zog. Nach wie vor stand sie nicht auf der Bühne des politischen Geschehens, doch inzwischen bereits in den Kulissen. Auf zentral wichtige Entscheidungen hatte sie keinen direkten Einfluss, aber sie versuchte, zu hintertreiben und moralisch herabzusetzen, was sie für monarchiefeindlich hielt. Dabei instrumentalisierte sie die gesamte Herrscherfamilie, verband sich aber vor allem mit Friedrich von Berg, einem Duzfreund ihres Mannes, der seit Januar 1918 als dessen Kabinettschef großen politischen Einfluss auf den Kaiser ausübte. Ein kluger Beobachter nannte diese graue Eminenz sehr treffend einen »protestantischen Jesuiten von stark deutschnationaler Färbung«.20 Er bekräftigte Auguste Viktorias unbedingten Willen, denjenigen zu trotzen, die den Machtbefugnissen ihres Gemahls zu nahetraten. Rigoroser denn je stellte sie sich allem entgegen, was den Optimismus und den Glauben ihres Gatten an seine göttliche Mission hätte trüben können. Sie selbst glaubte an diesen Kaiser, wie sie an Gott glaubte. Ebenso fest überzeugt war sie von ihren Rechten als – sagen wir einmal – Thronmitinhaberin. Auch die deutsche Kaiserin als solche reklamierte einen Anspruch auf den Thron und damit auf Macht, autokratische Macht sogar. Doch die politische Tragweite ihres Tuns, die hat sie nicht erfasst; wahrscheinlich auch nicht erfassen können.

Jedenfalls machte sie selbst gegen eine bloß vorübergehende Anpassung des monarchischen Systems an den Zeitgeist entschieden Front. Während ihr Mann, der Kaiser, sich mit solchen kosmetischen Veränderungen schnell abfand, hielt Auguste Viktoria mit großer Zähigkeit an allem fest, was sie für »gottgewollt« hielt – und dazu zählte im Kern die uneingeschränkte Souveränität und letztlich die politische Unantastbarkeit der gekrönten Häupter des Reiches mit den Hohenzollern an der Spitze. Sie war nicht davon abzubringen, dass die treue Anhänglichkeit der Deutschen an Kaiser und Kaiserreich unzerstörbar sei. Dass deren Herz für die Monarchen schlage und dass sie daher auch in diesem Krieg für ihren Kaiser und für ihr Vaterland ihr Bestes und Letztes geben würden. Auf den Gedanken, dass die autokratischen gottbegnadeten Herrschaftsansprüche ihrer Dynastie schon lange hinter den politischen Bedürfnissen des massendemokratischen Zeitalters zurückgeblieben waren und von einer monarchischen Herrschaft alten Stils überhaupt nichts mehr zu erhoffen war, wäre sie nicht im Traum gekommen. Demokratieforderungen hielt sie geradezu für abartig, ja für die Ausgeburt von Demagogen, notorischen Vaterlandsverrätern, von böswilligen Verschwörern. Daraus ergab sich ihr aversives Unverständnis gegenüber allen Reformideen und ihre rigorose Ablehnung aller Pläne, ihrem Gatten die Regierungsverantwortung auch nur punktuell abzunehmen. Derart heftig reagierte sie auf Einwände gegen ihren Ehemann und ihre Dynastie, dass sie Kritikern sogleich mit Rachegedanken begegnete. Auch die Anwendung von staatlicher Gewalt gegen solche Feinde hielt sie für legitim. Dass sie ihre negativen Gefühle nicht zurückhielt, verschaffte ihr in Auseinandersetzungen einen gewissen Vorteil gegenüber ihren Gegenspielern, die sich immer bedeckt halten mussten. Dieser Vorteil machte jedoch mangelnde Klugheit und Verbissenheit nicht wett.21

So kam der Hauptantrieb zu Kaiser Wilhelms Aufbäumen gegen den drohenden Machtverlust weniger von ihm selbst als von seiner Frau, wodurch die Ehe der beiden mehr und mehr zu einer politischen Überlebensgemeinschaft wurde. Wie Wilhelm darüber dachte und fühlte, ist kaum einzuschätzen. Denn waren schon die Gefühle, mit denen der Kaiser seine militärische und politische Zurücksetzung in der offiziellen Welt hingenommen hat, schwer zu beschreiben, so sind es seine Empfindungen über die privatpolitische Bemutterung durch seine eigene Frau allemal. Schließlich lag darin doch auch eine Form der Herabwürdigung jener kaiserlichen Omnipotenz, auf die er nach außen hin so unendlich viel gab. Aber am Ende waren die Überforderung und die Versagensängste einfach zu groß, als dass er sich noch allein hätte aufrecht halten können. Es stützte ihn eine Kaiserin, die im Herbst 1918 de facto die Rolle des machtbewussten Reichsmonarchen ausfüllte, die er nur noch nach außen hin spielte.