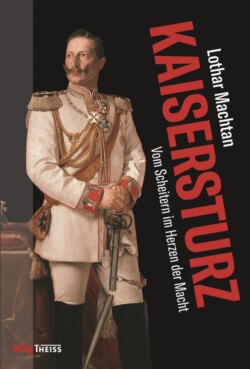

Читать книгу Kaisersturz - Lothar Machtan - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Letzter Akt – der Kaiser betritt die Bühne

ОглавлениеZunächst die Äußerlichkeiten: Am Montag, dem 9. September 1918, war der Reichsmonarch und Oberste Kriegsherr mit großem militärischen Gefolge im Ruhrgebiet zu einer Werksbesichtigung beim deutschen Rüstungsgiganten Krupp eingetroffen.1 Am selben und am folgenden Tage hatte er sich bei stundenlangen Wanderungen durch die Arbeitsstätten Einblicke in diverse Produktionsabläufe verschafft. Auch suchte er mit vielen Arbeitern das persönliche Gespräch, ohne aber – wie einer seiner treuen Begleiter enttäuscht beobachtete – »eine wirkliche Resonanz zu finden«. Wie stets bei öffentlichen Auftritten hatte der Kaiser viel Sorgfalt auf sein Erscheinungsbild gelegt. In tadelloser Garderegiments-Uniform trat er in Essen mit den Rangzeichen eines Feldmarschalls auf, reich dekoriert mit diversen Verdienstorden, darunter das Großkreuz des Eisernen Kreuzes, die höchste preußische Tapferkeitsauszeichnung, und das blau leuchtende Ordenskreuz des Pour le Mérite – allesamt Kleinode von nicht allein ideellem Wert. Außer dem Geschmeide seiner Ehrenzeichen zierten seinen Waffenrock goldene Tressen und Fangschnüre. Ebenfalls vergoldet waren die Sporen an seinen gewienerten schwarzen Schaftstiefeln. Auch dank der roten Lampassen an der Hose und der roten Ärmelaufschläge mit silbernen Gardelitzen war er von einer ›feldgrauen‹ Erscheinung weit entfernt. Dass er demonstrativ eine Parabellum-Pistole im Lederfutteral mit sich trug, verlieh ihm einen Anschein permanenter Kampfbereitschaft. Ob sie wohl geladen war? Am markantesten wirkte freilich das eiserne Beil am Holzstiel, das er als eine Art Spazierstock mit sich führte, ein Requisit aus Ungarn – dort Czakany genannt. Welche Wirkung sich der Monarch nur von diesem »Hackerl«, wie die Österreicher sagten, versprochen haben mag? Wir wissen es nicht genau. Doch aufschlussreich wäre es allemal, solche sonderbaren Details seines Erscheinungsbildes zweifelsfrei deuten zu können, denn auch Staffagen wie diese dienten dazu, Wilhelm II. in ein ganz bestimmtes Licht zu stellen.

Immerhin erahnen wir, dass er sich für die Krupp-Arbeiter in ihrer schmutziggrauen Fabrikwelt wie ein bunter Vogel ausgenommen haben muss. Bleiben auch Wilhelms Rollenphantasien hinter dieser kaiserlichen Inszenierung etwas unscharf, so ist doch erkennbar, dass der begabte Selbstdarsteller seinem Volk hier einmal mehr etwas ›vorspielte‹, wovon er sich staunende Bewunderung und Hochachtung versprach. Sich in Szene zu setzen, das beherrschte er wahrlich, allerdings ging es ihm dieses Mal um mehr: Er wollte an Popularität gewinnen, an Zuneigung, ja womöglich an Liebe. So wanderte er mit energischem Schritt ostentativ interessiert durch die riesige Werksanlage an Hunderten von Arbeitern vorüber, einzelne immer wieder ansprechend, wobei er seine Hand auf die Schulter der Auserwählten legte. Er gab sich freundlich, zugewandt oder besser gesagt: jovial.

Doch schon der scharfe Kontrast zwischen den von harter Arbeit gezeichneten Krupp-Werktätigen in abgenutzter Berufskleidung und dem geschniegelten und frisch wirkenden Kriegsherrn, der sie nur mit Handschuhen anfassen mochte, muss jede menschliche Annäherung erschwert haben. Auch wenn sich Kaiser Wilhelm alle Mühe gab: Das gekrönte Staatsoberhaupt und sein einfaches Volk blieben auf Distanz. Bis er in die Krupp’schen Fabrikhallen hineinschneite, mochte dieser Monarch von Gottes Gnaden für die dort Arbeitenden noch eine mystische Figur, eine Phantasiegestalt gewesen sein. Doch in dem Augenblick, wo sie ihm leibhaftig begegneten, war es um die auratische Erscheinung geschehen – da half auch keine exklusive Parade-Uniform mehr. Der Zauberbann war gebrochen, nicht aber das Eis. Man kam nicht wirklich ins Gespräch, fand keine Fühlung – mochte sich der Monarch auch noch so leutselig an die Fabrikmenschen wenden. Ob der hohe Besucher diesen Graben, diese Distanz, diese Teilnahmslosigkeit verspürt hat? Oder haben ihn die zahlreichen Claqueure aus leitenden Angestellten und vertrauenswürdigen Vorarbeitern, die ihm bei seiner Werksbesichtigung zur Seite standen, vor solch schmerzlicher Erkenntnis bewahren können?

Kaiser Wilhelms letzter öffentlicher Auftritt vor großem Publikum in der Friedrichshalle der Krupp’schen Werke in Essen am 10. September 1918.

Nun, die eigentliche Nagelprobe stand ihm noch bevor: Wilhelms persönlicher Auftritt beim Krupp’schen Arbeitervolk sollte in einer zündenden Ansprache gipfeln. Die politische Notwendigkeit einer solchen kaiserlichen Kundgebung vor breitem Publikum hatten ihm seine Berater seit Wochen eindringlich ins Bewusstsein geschrieben – jetzt, wo die Lage seines Reiches augenscheinlich auf eine nicht allein militärische, sondern auch politische Krise zusteuerte. Sie sollte ein Signal sein, von dem sich alle eine deutschlandweit spürbare Resonanz, einen Ruck versprachen. Der Monarch erklärte sich bereit, diese heikle Aufgabe zu übernehmen. Er wollte sein Bestes geben, um solch ein Zeichen zu setzen, mit wohlplatzierten Worten einen starken Eindruck machen. Fatal war nur, dass ihn offenbar niemand über die Erwartungen und die Stimmung seines Publikums aufgeklärt hatte. Und besser Informierte selbst danach zu fragen, das wäre diesem Herrscher nicht im Traum eingefallen. Er ahnte wohl nicht einmal, wie sehr der monarchische Gedanke bereits durch das Ausbleiben eines wenigstens scheinbaren Erfolgs an der Front gelitten hatte. Derart unvorbereitet, trat er reichlich ungeschützt auf den Plan. Dass er immerhin den Text seiner Rede beherrschte, vermochte die prekäre Ausgangslage nicht wettzumachen.

Wie die Krupp-Arbeiter den Kaiserbesuch in ihrer Fabrik erlebten.

Als Versammlungsort für sein Publikum hatte das Direktorium die Friedrichshalle ausgewählt, ein erst vor Kurzem errichtetes Gebäude in der Krupp’schen Werkssiedlung Friedrichshof. In dem festlich dekorierten Saal sollen sich an jenem Dienstag gegen Mittag an die 2000 Menschen versammelt haben,2 die Krupp-Beamten und Honoratioren aus Essen in den vorderen bestuhlten Reihen, dahinter und seitlich davon Teile der Belegschaft – ob zuvor sorgfältig ausgesuchte, das wissen wir nicht. Dem breiten Publikum gegenüber hatte die Werksleitung Aufstellung bezogen sowie das uniformierte kaiserliche Gefolge, das sich wie eine Schutzwehr in unmittelbarer Nähe des Rednerpults formierte. Hinter dieser etwa sechzigköpfigen Gruppe grüßten zwei mächtige Büsten die Versammelten: die eine, auf der rechten Seite, vom legendären Firmengründer Alfred Krupp und die andere vom Besuchskaiser allerhöchstselbst, dem als Imperator Rex in Bronze gegossenen Wilhelm II.3 Direkt unter diesem Kunstwerk war das Rednerpult platziert worden, wo Firmenchef Gustav Krupp von Bohlen und Halbach mit seiner Begrüßungsansprache schon einmal Ton und Takt für das Kommende vorgab. Es erfülle alle mit Stolz, dem Kaiser gezeigt zu haben, »dass die deutsche Industrie in ihrer Gesamtheit – Werksleiter, Beamte und Arbeiter – keine Arbeit und Mühe gescheut« habe, »um den Anforderungen [dieses gewaltigen Krieges] zu genügen.« Und dann legte er noch »im Namen der deutschen Industrie das Gelöbnis« ab, »nicht zu erlahmen, bis Eure Majestät das Schwert in die Scheide befehlen, ein Jeder an seiner Stelle mit Herz, Sinn und Hand gemäß den Aufgaben, die ihm des Vaterlandes Dienst auferlegt.«5

Mit diesem vorauseilenden Treuegelübde im Ohr betrat nun der Stargast das Rednerpodest – vor ihm das Konzept seiner Rede, wie sie der Chef seines Geheimen Zivilkabinetts Friedrich von Berg aufgesetzt hatte. Barhäuptig stand er da, der nun bald sechzigjährige Kaiser, mit wohlgeformten Locken, die ihm sein Frisör noch am Morgen in sein ergrautes, aber fülliges Haar gebrannt hatte – ein nicht ganz unwichtiges Detail der Eitelkeit. Mit dem gesunden rechten Arm umfasste er das Pult, während der verkrüppelte linke auf seinem Schleppsäbel ruhte. Totenstille.

Gemäß seiner Vorlage hob Wilhelm II. mit einer Art von Hommage an seine »lieben Freunde von den Kruppschen Werken« an.5 Denen gelte es heute, seinen »kaiserlichen Dank auszusprechen« dafür, wie sie »dem deutschen Heere und seinem Obersten Kriegsherrn zur Verfügung gestanden« – sprich: das dringend erforderliche Kriegsmaterial geliefert hätten. »Unter steigenden Schwierigkeiten« sei das geleistet worden, »Schwierigkeiten [in] der Ernährung, Schwierigkeiten [in] der Bekleidung, [unter] Verlusten, Trauer und Sorgen aller Art, von denen kein Haus verschont geblieben« sei, »weder das Fürstenhaus noch das schlichte Arbeiterhaus«. Dass auch die Kruppianer »so opferwillig ihre Pflicht getan haben trotz der drückenden Sorgen«, das verdiene seinen »Dank als Landesvater«. Kenne der doch ganz genau die »drückenden Sorgen von Not und Jammer und Elend«, die alle getroffen hätten. Es solle sich keiner im Volk einbilden, dass er darüber nicht Bescheid wisse. Aber: Er habe auch erfahren, »dass diese Sorgen doch immer überstrahlt wurden von dem Gedanken, erst die Pflicht, das andere kommt später«. Das »was an landesväterlicher Anregung hat geschehen können, um die Last nach Möglichkeit zu mildern und die Sorgen unseres Volkes zu verteilen«, sei erfolgt. Im Übrigen solle man seine »irdischen Sorgen« vertrauensvoll dem lieben Gott überantworten und dessen Herz durch Pflichterfüllung erweichen.

Schon diese rund vier Redeminuten von insgesamt etwa vierzig verraten viel zum Thema Empathie. Weitere herzgewinnende Schritte auf die Menschen zu, welche in der Friedrichshalle an diesem Septembertag vor ihm standen, mochte und wollte dieser Monarch sich nicht abringen. Wärmere Töne waren von ihm nun überhaupt nicht mehr zu vernehmen. Zweifel sind daher angebracht, ob man Wilhelms Dankeserweis bei der verräterischen Wahl seiner gestelzten Worte überhaupt einen empathischen nennen kann. Hier blutete kein Monarchenherz, und so konnte er auch die Herzen seiner Zuhörer nicht öffnen. Von einer inneren Bereitschaft, wirksame Abhilfe für die entsetzlichen Leiden seines Volkes zu schaffen, ist schon gar nichts zu spüren. So wohlwollend Wilhelms Dankesworte auch daherkommen, der Redner kann nicht überzeugend vermitteln, dass er die empfangene Hilfe seines Volkes tatsächlich zu schätzen weiß und sie zu vergelten gedenkt. Vollends um jede Wirkung brachte er sich durch die Relativierung dieser Opferleistung zu einer »Pflicht«, einer moralischen Bringschuld nicht zuletzt ihm, dem »Obersten Kriegsherrn«, gegenüber. Diese Selbstbezogenheit wurde im Fortgang seiner Rede noch aufdringlicher, aber bereits an dieser Stelle hatte sein Annäherungsversuch an das Publikum wenig Aussicht auf Erfolg. Vollends missglückte er dann wohl durch den Satz über seine eigene »Sorge und die Not, jeden Tag die Verantwortung für ein Volk von 70 Millionen zu tragen und dazu noch für die Verbündeten zu sorgen und alle die Schwierigkeiten und die zunehmende Not des Volkes zu sehen«. Es sei wahrlich nicht leicht gewesen, diese Last seit »5 Jahre[n] zu tragen«. Und nun komme zu dieser »schweren Verantwortung« auch noch die Erkrankung seiner »vielgeliebten Gattin« hinzu, an deren Krankenbett er soeben »drei schwere Wochen« verbracht habe – eine Heuchelei, wie noch darzulegen bleibt.

Bei alledem ging es ihm letztlich nur um sich, den bewundernswürdigen Kaiser. Die Arbeiter aber sah er nicht – weder im übertragenen Sinn noch ganz konkret, waren sie doch von seiner Entourage beinahe gänzlich verdeckt.6 Und was er mit seinen Worten anrichtete, ging ihm schon gar nicht auf: Er zog zwischen sich und seinen »lieben Freunden« eine Mauer des Unverständnisses und der Ignoranz.

Zum ideologischen Kern seiner Ansprache leitete der Redner mit der rhetorischen Frage über, wem die Deutschen ihre drückenden Sorgen denn eigentlich zu verdanken hätten. Seine Antwort lautete: den »Angelsachsen« mit ihrem »absoluten Vernichtungswillen uns gegenüber«. Und woher rühre dieser »Hass der Vernichtung«? Weil sie den Deutschen ihre Leistungen und ihre Kultur „neiden“. Damit war Wilhelm beim Lieblingsthema seiner Weltkriegsrhetorik, dem »angelsächsischen Charakter«.7 Jetzt gerieten seine Ausführungen zu einer klassischen Tirade, in die er sich nach einhelliger Beobachtung aller Zeitzeugen immer mehr hineinsteigerte. Er fing wild an zu gestikulieren und erregte sich dermaßen, dass ihm große Schweißperlen auf die Stirn traten. In seinem Furor soll sich der kaiserliche Agitator immer weiter vom Redekonzept gelöst und frei gesprochen haben – leidenschaftlich und fantastisch. Das konnte nicht ohne Entgleisungen abgehen. So bezeichnete er den ungebrochenen Kriegswillen der Engländer kurzerhand als »Ausdruck der absoluten Unterlegenheit«. Und setzte fort: »der Kampf zwischen den Angelsachsen und uns ist ein Kampf von zwei Weltanschauungen. Die unsere beruht auf dem guten Willen, Glauben, Ehrfurcht vor Religion und Sitte, Treue und Glauben, den schönsten Eigenschaften; des Gegners drüben auf Geld und Ländergier und Verdienst auf Kosten anderer.« Er habe über die tieferen Ursachen dieses Krieges »lange nachgedacht«, um zu erkennen: »Auf der Welt ficht das Gute mit dem Bösen, das ist mal von oben so eingerichtet«. Eine gute Viertelstunde lang mussten seine Zuhörer diese Mischung aus ideologischen Versatzstücken der deutschen Kriegspropaganda, Plattitüden und aufdringlicher Belehrung stillschweigend über sich ergehen lassen. »Seine laute Sprache vergrößerte die Stille, die ihr Echo war« (Erik Reger). Doch das alles merkte er gar nicht. Er hatte sich offenbar vergessen, realisierte nicht die Ungunst, in der er immer weiter versank und die er nicht zuletzt durch eingestreute gönnerhafte Redewendungen wie »Lasst Euch mal was sagen« oder »Wir wollen uns doch mal darüber klar sein« und »Ich frage Euch mal ganz einfach und ehrlich« noch vergrößerte. Das war kein geeigneter Tonfall, um die Leute anzusprechen oder gar zu packen und mitzunehmen – das war ungehörig, selbst für einen Monarchen.

Ganz ungeniert gab der Redner am Schluss den wahren Zweck seines Besuches zu erkennen. Dazu nahm er zunächst wieder die verhassten Angelsachsen aufs Korn. Die wüssten natürlich, dass es an der Front jetzt »ums Ganze« gehe. Vor Deutschlands Streitmacht hätten sie aber »den größten Respekt«, und genau deshalb versuchten sie es heute mehr denn je »mit der Zersetzung, um uns mürbe zu machen durch Gerüchte und Flaumacherei«. Die landesweit verbreiteten Tendenzen, Deutschlands Lage schwarz zu malen, kämen mithin gar nicht »aus den Kreisen des deutschen Volkes, das sind künstliche Machwerke«. Wilhelm drohte, wobei er mit dem Säbel donnernd auf den Holzboden stieß: »Jeder, der auf ein solches Gerücht hin hereinfällt, ganz einerlei, ein jeder, der ein solches Gerücht, sei es im besten Sinne, weitergibt, der ist ein Verräter und gehört an den Galgen.« Abermals berief er sich lautstark auf den Herrgott im Himmel: »Wir sind von da oben abkommandiert, ein jeder an seinen Platz, Du an Deinem Hammer, Du an Deiner Drehbank, Ich auf meinem Thron. Und wir können nur auf Gottes Hilfe bauen. Und der Zweifel, das ist der größte Undank gegen den Herrn.«

Jetzt hatte der Kaiser sein Kernanliegen erreicht: »Euch, Männer, Frauen und Mädchen aufzufordern, nicht locker zu lassen, nicht anders als auf die Stimme des Gewissens und der Pflicht zu hören und Eure Pflicht zu tun, bis der Friede da ist.« Ein jeder Deutsche müsse »das erfasst und begriffen haben, das Äußerste heranzuschaffen, um uns zu wehren.« Das wollte er nun gleich auch an Ort und Stelle besiegeln, indem er auf einen Theater-Coup8 zurückgriff, mit dem er bei Kriegsausbruch tatsächlich einmal Eindruck hatte schinden können. Damals Anfang August 1914, als die Wogen der deutschen Kriegsbegeisterung noch hochschlugen, hatte er im Anschluss an seine Thronrede zur Reichstagseröffnung im Berliner Stadtschloss die dort versammelten Parteivorstände spontan aufgefordert, ihm in die Hand zu geloben, mit ihm »durch dick und dünn, durch Not und Tod« zusammenzuhalten.9 Gut vier Jahre später in Essen versuchte er es noch einmal mit den Worten: »Wer das Herz auf dem rechten Fleck hat, wer die Treue hält, der stehe jetzt auf und verspreche mir, bis zum letzten Augenblick im Namen aller, der gesamten deutschen Arbeiterschaft: Wir wollen durchhalten bis zum Letzten und nicht die Waffen niederlegen.« Doch diese melodramatische Aktion lief ins Leere. Zwar war die Versammlung so zusammengesetzt, dass Wilhelms Aufforderung (»Wer das will, der antworte mit Ja!«) nicht ganz ohne akustische Resonanz blieb. Doch alle Beobachter des Szenarios waren sich darin einig: Des Kaisers eindringliche Ermahnung, ja moralische Nötigung zu Opferbereitschaft sowie Siegeszuversicht fand bei den meisten Menschen in der Essener Friedrichshalle kein Gehör, geschweige denn Zustimmung. Vielmehr schlug ihm robuste Gleichgültigkeit entgegen. So kam er denn mit einem etwas linkischen »Ich danke schön« zum Ende und machte sich mit formelhaften Parolen wie »Jetzt heißt es: Germanen die Schwerter in die Höhe« hastig davon.

Auf der Stelle verabschiedete sich der Monarch von seinem Gastgeber, stieg in sein Auto und ließ sich unverzüglich zum Bahnhof bringen, wo sein fürstlicher Hofzug auf ihn wartete. Irritation stand auch ihm ins Gesicht geschrieben, und sichtlich nervös fragte er seinen Kabinettschef und alten Schulfreund: »Na, wie fandest du meine Rede?« Als ihm Bergs zögerliche Antwort die Bedenken seiner ganzen Entourage spiegelte, blaffte er unwirsch: »Ja, ich weiß ja, ich kann reden, was ich will, euch passt es ja doch nie.«10 Diese kaiserliche Verstimmung zeigt, dass selbst er sich nicht ganz des allgemeinen Eindrucks erwehren konnte, das von ihm Erwartete wieder nicht geleistet zu haben. Er hatte sich selbst einmal mehr eine Falle gestellt und war beleidigt, als er sich dort wiederfand.

Die deutsche Pressezensur hat verhindert, dass wir über die tatsächlichen Reaktionen der Zuhörer damals in Essen umfassend im Bilde sind, doch völlig unwissend sind wir nicht. Zum Beispiel ist bekannt, was seine damalige Begleitung, also die eigenen kaisertreuen Leute, darüber auf die Nachwelt gebracht hat. »Manches wäre besser nicht gesagt worden«, war da noch die harmloseste Bewertung. Der Redenschreiber Berg hatte eigenen Angaben zufolge den Friedrichssaal mit hochrotem Kopf verlassen. Er sah seine Hauptaufgabe jetzt erst einmal darin, den stenografierten Redetext so umzuformulieren, dass man ihn überhaupt zur Veröffentlichung freigeben konnte. Das allerdings wäre vielleicht besser unterblieben, denn trotz Streichung und Umformulierung anstößiger Passagen stellte diese kaiserliche Ansprache der deutschen Monarchie ein politisches Armutszeugnis aus. Der Chef des kaiserlichen Marinekabinetts Admiral von Müller nannte sie privat »kläglich«, »sehr taktlos und unehrlich«. Die Reaktionen seitens der Arbeiter bezeichnete er als »äußerst kühl«; sie seien »gar nicht darauf eingeschnappt«. Er hielt Bergs »Frisieren« des Textes für lange »nicht einschneidend genug«, um vielleicht doch noch eine halbwegs positive Wirkung zu zeitigen.11 Auch Alfred Niemann, ein stramm konservativer Adjutant des Kaisers, beklagte die »offenkundigen Fehlgriffe in der Ausdrucksweise« seines Herrn, die bei den Arbeitern »inneren Widerspruch erzeugten«. Er habe während der Ansprache in die Gesichter dieser Zuhörer geblickt: »Die Mienen erstarrten, und je mehr der Kaiser sich steigerte, umso offenkundiger wurde die Ablehnung.« So beschlich »alle das Gefühl, dass der Wurf misslungen war«, und die »Entfremdung zwischen Kaiser und Volk nicht behoben werden konnte« – ein vernichtendes Gesamturteil, bedenkt man, wie loyal diese Militärs waren.

Bleibt nur die Frage, warum diese Getreuen ihren Obersten Kriegsherrn nicht vor der Blamage bewahrt haben. Der Verdacht liegt nahe, dass hier nicht nur vorauseilender Gehorsam eine Rolle spielte, zumindest bei Friedrich Berg, dem Inspirator und geistigen Urheber der ganzen Inszenierung. In seiner altpreußisch-konservativen Sturheit hatte dieser einflussreiche Ratgeber offensichtlich gar nicht vorausgeahnt, auf welch verlorenen Posten er seinen kaiserlichen Freund mit der Essener Mission stellen würde. Zwar kennen wir den Berg’schen Rede-Entwurf nicht im Original, doch ist zu bezweifeln, dass dieser Text wirklich bewegendes oder gar zündendes Potenzial besaß. Denn auch dieser Mann besaß kein Sensorium für die Stimmung im Volk und für den gefährlichen Ernst der Lage. Vom Gefühlsleben der Arbeiter wusste er nichts, und es interessierte ihn wohl auch nicht. Deshalb hielt Berg grundsätzlich mehr als zwei Drittel aller gehaltenen Reden für publikationswürdig. Dass es ihm fernlag, dem Monarchen ernsthafte Vorhaltungen zu machen über den missratenen Auftritt und ihm die Gründe dafür im Einzelnen auseinanderzusetzen, passt ebenfalls in dieses Bild botmäßiger Politikberatung. Nicht weniger bezeichnend ist, dass der amtierende deutsche Reichskanzler, Graf Hertling, in die Essener Aktion gar nicht einbezogen wurde. Schließlich war er als verantwortlicher Leiter der Reichspolitik der erste politische Berater des deutschen Kaisers, nicht der Chef eines kaiserlichen Geheim-Kabinetts, und eigentlich hätte er den Redetext autorisieren müssen. Gleichviel, hauptverantwortlich für den Fehlschlag war allemal der Kaiser selbst in seiner voluntaristischen Eigenmächtigkeit. Sein Selbstverständnis, niemandem für sein Agieren rechenschaftspflichtig zu sein, hat ihn auch in Essen geleitet. Seine tatsächlich immer noch unangreifbare Machtstellung, seine politische Unverantwortlichkeit, aber auch seine Geltungssucht haben einen derart anstößigen Bühnenauftritt überhaupt ermöglicht und anschließend verhindert, daraus wenigstens Lehren zu ziehen.

Um den damals angerichteten politisch-moralischen Flurschaden richtig zu ermessen, sind weitere Meinungen von Augenzeugen heranzuziehen. Etwa die Aussage des Krupp-Direktors Ernst Haux, der in seinen Erinnerungen schreibt, seine Frau sei »sehr bekümmert« über die Kaiserrede gewesen.12 Sogar der bürgerliche Teil der Essener Großveranstaltung scheint mithin Wilhelms Worten nur aus Höflichkeit ohne Murren gelauscht und am Ende eher widerwillig beklatscht zu haben. Offenbar hatte der Monarch selbst diesen Menschen nichts mehr zu sagen, was auch aus dem eisigen Schweigen der führenden linksliberalen Blätter in Deutschland über diesen vorgeblich doch so wichtigen kaiserlichen Auftritt erhellt. Was mögen da erst die Arbeiter empfunden haben?

Der amerikanische Historiker William Manchester hat in den 1960er-Jahren in Essen bei Recherchen zu einer Familienbiografie der Krupps13 noch damalige Versammlungsteilnehmer interviewen können. Demzufolge sei kein einziger Arbeiter der Aufforderung des Kaisers nachgekommen, ihm völlige Hingabe im Existenzkampf seines Reiches zu versprechen. Es gibt keine Quellen, die zu diesem Befund im Widerspruch stehen. Insofern darf davon ausgegangen werden, dass sich die überwiegende Mehrheit der Krupp-Arbeiter – gemäß damaliger Usancen – dem hohen Besuch gegenüber ausgesprochen respektlos verhalten hat, unempfänglich für das patriotische Theater, das sich vor ihren Augen abspielte, apathisch fast.14 Nur wenige fühlten sich allerdings derart provoziert, dass sie ihren Unmut auch spontan artikulierten. »Wann ist endlich Frieden?«, soll ein Mann gerufen haben, und ein anderer: »Hunger«.15 Richtig bedrohlich scheint die trotzige Haltung dieser Menschen für den Herrscher zwar nicht gewesen zu sein, von offener Empörung noch weit entfernt, aber schon die Geringschätzigkeit, mit der das Arbeiterpublikum seinen Kaiser konfrontierte, kam einem Tabubruch gleich. Noch nie zuvor hatte man Wilhelm II. in seinem öffentlichen Leben derart auflaufen lassen wie an diesem Septembertag in Essen.

Diese niederschmetternde Erfahrung, vom Volk nicht mehr geliebt, ja nicht einmal gebührend respektiert zu werden, war das eine. Das andere war der weitere Umgang damit. Von der problematischen Publikation der geschönten Kaiserrede nur zwei Tage später war bereits die Rede. Die 2.000 Zuhörer von Essen sahen sich, die Ansprache noch im Ohr, mit der weithin verbreiteten Falschmeldung konfrontiert, die Massenversammlung in der Friedrichshalle hätte dem Kaiser »mit lautem Ja« versprochen, bis zum Endsieg durchzuhalten und zu kämpfen. Da dürfte es heftigen Widerspruch gegeben haben, mit politischer Resonanz weit über die Grenzen der Ruhrmetropole hinaus. Der Glaubwürdigkeit der staatlichen Öffentlichkeitsarbeit, um die es ohnedies damals schon schlecht bestellt war, hat das einen weiteren, in seiner Wirkung nicht zu unterschätzenden Schlag versetzt. Ohne sich dessen im Geringsten bewusst zu sein, ließ man die kaiserliche Predigt von Essen auch noch millionenfach als Plakat drucken – auf knallrotem Untergrund – und zwar auf ausdrücklichen Wunsch des Monarchen hin, der sogar angeregt hatte, man möge seinen Redetext von den Kanzeln der evangelischen Kirchen des Königsreichs verkündigen.16

War das nur Verblendung, politischer Irrglaube? Nein, die Imageberater – wie wir sie heute nennen würden – scheinen sich von dieser Propagandaarbeit tatsächlich eine öffentliche Aufwertung des deutschen Kaisers versprochen zu haben. Und bei der unfreien, oft staatlich gelenkten Presse von damals war diese Spekulation auch nicht ganz verfehlt, denn viele bürgerliche Blätter gaben sich damals deutschlandweit sichtlich Mühe, dem Reichsmonarchen mit geradezu verklärtem Blick anlässlich seines Auftritts in Essen zu huldigen. Man geht aber wohl nicht fehl in der Annahme, dass solche Ausdeutungen bei der großen Masse der Zeitungsleser nicht durchweg Begeisterung entfachten. Die Adressaten dieser kaiserlichen Kundgebung »müssten schon völlige politische Analphabeten« sein, um solchen Expektorationen Glauben zu schenken, unkte die sozialdemokratische Münchener Post. Und sie legte noch eins drauf: Dass der Gang des Kaisers zu den Arbeitern so »grauslich verunglückt« sei, nehme doch kein Wunder, wenn man weiß, »in wie bizarren romantischen Farben er die Welt sieht. Soll das zum Verhängnis des deutschen Volkes werden?«17 Solche freimütigen Urteile konnten freilich nur in Bayern publiziert werden, wo die öffentliche Meinung damals weit weniger geknebelt war als in Preußen. Oder aber in Sachsen, wo die Leipziger Volkszeitung die Kaiserrede als eine einzige politische Provokation interpretierte, weil sie die Entmündigung des Volkes fort- und festschreibe: Man werde »Deutschlands innere Verhältnisse beurteilen nach dem Ton dieser Rede und hier das gerade Gegenteil von Demokratie und Freiheit sehen«.18 Der deutsche Kaiser wird beide Artikel wohl niemals zu Gesicht bekommen haben.

Plakat mit der Krupp-Rede des deutschen Kaisers, wie sie für die Öffentlichkeit nachträglich frisiert worden war.

Die manipulative Pressekampagne des preußischen Zivilkabinetts scheint denn auch – vielleicht sogar mehr noch – einen anderen Adressaten im Blick gehabt zu haben als die deutsche Öffentlichkeit, nämlich den deutschen Kaiser selbst. Dem hoffte man mit schmeichlerischen Zeitungsartikeln auf Bestellung über seine Abfuhr in Essen hinwegzuhelfen. Denn der Stachel dieser Beleidigung scheint doch tiefer gesessen zu haben, als er jemals zugeben mochte. Wahrscheinlich hatten Berg auch Gewissensbisse über die ›unmögliche Mission‹ dazu motiviert, so etwas wie Schadensausgleich zu leisten – in Form von Zeitungsausschnitten, die dem Gekränkten einreden sollten, seine Essener Aktion sei allem Argwohn zum Trotz schlussendlich doch ein großer Erfolg mit Prestige-Gewinn gewesen. Jedenfalls ist überliefert, wie beglückt Wilhelm über solche bestellten Lobreden war und sich schon bald in den beruhigenden Gedanken einlebte, er habe tatsächlich mit seiner Rede »in Essen die Arbeiter [auf den Monarchen] verpflichtet«.19 An dieser irrigen Überzeugung hielt der Kaiser dann fortan hartnäckig fest, und es gab niemanden in seiner Umgebung, der diesen Märchenglauben erschüttern mochte.

Mit seinem Fabrikbesuch bei Krupp hatte sich dem Kaiser die seltene Möglichkeit geboten, massenwirksam und glaubwürdig den Beweis anzutreten, dass er die Zeichen der Zeit, den Anbruch einer neuen Ära erkannt hatte. Angesichts der desolaten militärischen Lage wäre es die Aufgabe eines politisch klugen Monarchen gewesen, das deutsche Volk vorsichtig auf die sich abzeichnende Kriegsniederlage einzustimmen – und zugleich seine Bereitschaft zu (demokratischen) Neuerungen im politischen System zu signalisieren. Das hätte den Menschen Orientierung und Hoffnung gegeben. Aber nichts dergleichen geschah, sondern im Gegenteil: Er verlangte gebieterisch Gehorsam und Opferbereitschaft, plädierte für die Fortsetzung eines verlorenen Krieges um jeden Preis und blieb krampfhaft bemüht, diesem angeblich alternativlosen Vorgehen einen höheren Sinn zuzuschreiben.

Offenbar glaubte er tatsächlich, die Uhr wieder auf August 1914 zurückstellen zu können, und zwar durch die vermeintlich unbeschadete Aura seines gottbegnadeten Kaisertums. Wilhelms Auftritt war der untaugliche Versuch, dem Zeitgeist nachzulaufen, ohne ihn wirklich aufzunehmen. Der Kaiser blieb authentisch, und genau das war sein Fehler, denn für seine kaiserliche Selbstinterpretation war die Zeit abgelaufen. Er vermeinte immer noch, sagen zu dürfen, was er wirklich dachte, ohne auch nur zu ahnen, wie sehr er sich damit schadete. Was die Öffentlichkeit jetzt sehen wollte, war ein glaubwürdig besorgter Landesvater, der immerhin zu begreifen versuchte, dass die Menschen mehr als genug hatten von Krieg, Entbehrungen und hohler Propaganda. Sie wollten nichts mehr wissen von einem bramarbasierenden Autokraten in martialischer Aufmachung. Das hohle Pathos seiner altväterlichen Rhetorik und die anhaltende Verklärung der tatsächlichen Lage mussten die Leute ja geradezu wütend machen. Seine Sinne schienen in der Tat »blind und taub zu sein – selbst für die gärenden, krisenhaften deutschen Zustände um ihn herum«.20

Der Kaiser hat in Essen weit größeren politischen Schaden angerichtet, als sich bloß selbst zu blamieren. Er riss die ganze Institution Monarchie noch tiefer in die Vertrauenskrise, in der sie schon seit Monaten steckte, ja er machte diese Vertrauenskrise zu einer fundamentalen: indem er den Glauben an die Entwicklungsfähigkeit dieser Einrichtung untergrub und damit an ihre Heilsamkeit überhaupt. Dazu muss man wissen, wie sehr die politische, aber auch die unpolitische Öffentlichkeit in Deutschland darauf programmiert war, in diesem ihrem Kaiser die Verkörperung des monarchischen Gedankens schlechthin zu sehen. Doch die Monarchie stand jetzt im Begriff, zu einem hoffnungslosen Fall zu werden, weil sie die Menschen nicht mehr erreichte – weder politisch noch emotional. Mit der Gottähnlichkeit der Hohenzollern war es im September 1918 endgültig vorbei – jetzt hätten sie nur noch durch positive Leistungen, genauer: durch Dienst am Volk ihre Daseinsberechtigung garantieren können und die Voraussetzung dafür wäre die Bereitschaft zum ehrlichen Dialog mit eben diesem Volk gewesen. Doch Wilhelm von Preußen blieb unverändert in der Illusion seiner Unantastbarkeit befangen. Sein maßgeschneidertes Konzept der selbstberauschenden Autosuggestion war in Essen nur objektiv gescheitert. Subjektiv glaubte er unverändert an die Richtigkeit seiner ›eigenen‹ Politik – losgelöst von dem, was die Menschen in Deutschland damals wirklich umtrieb.