Читать книгу Kaisersturz - Lothar Machtan - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Prinz Max von Baden – der letzte Kanzler des Kaisers

ОглавлениеDer letzte Reichskanzler, den Kaiser Wilhelm widerstrebend noch wenige Wochen vor seiner Abdankung nolens volens ernannte, war sein knapp zehn Jahre jüngerer Vetter: ein Prinz aus der Zähringer Dynastie, die mit dem preußischen Herrscherhaus verschwägert war. Seine großherzogliche Hoheit Max von Baden beanspruchte damals allen Ernstes die moralische Führung der deutschen Reichspolitik. Wie konnte sich ein in Berlin nahezu unbeschriebenes Blatt im Herbst 1918 zu einer solchen historischen Größe aufschwingen? Das wird nur ergründen, wer sich eingehend mit der Vita des Prinzen befasst22 und in Rechnung stellt, auf welch bizarre Weise es ihn in das harte Politikgeschäft gleichsam verschlug. Noch wenige Jahre zuvor wäre es ihm kaum in den Sinn gekommen, sich ausgerechnet darin zu versuchen.

Durch eine tragische Fügung war Prinz Max über Nacht zum Anwärter auf den großherzoglichen Thron in Baden geworden. Ein Todesfall hatte ihn urplötzlich von der Neben- in die Hauptlinie der Zähringer Dynastie katapultiert, was für ihn alles grundlegend veränderte. Ein Leben als Ästhet, wie es ihm eigentlich vorschwebte, schied unwiderruflich aus, als Max die Schuldigkeit ereilte, für den Fortbestand der badischen Monarchie zu sorgen, und er diese Verantwortung innerlich widerstrebend übernahm. Rasch schliff er Denken, Fühlen und Habitus solchermaßen ab, dass er bei seinen Standesgenossen Anerkennung finden und sich beim Rest der Welt Respekt und Prestige sichern konnte. Aufgrund seines durchaus honetten Charakters entwickelte sich Max von Baden zu einem sympathischen, eloquenten und angenehmen Gesellschafter, dem es mühelos gelang, einflussreiche Gönner und Förderer zu finden. Ein politischer Kopf wurde er dabei jedoch nicht – auch nicht, als er später den Präsidentenstuhl der Ersten Badischen Kammer erklomm. Was er indes suchte und fand, war geistige Anlehnung, wobei er eine erstaunliche Offenheit gegenüber ganz unterschiedlichen kulturellen Strömungen erkennen ließ.

Privat blieb diese Prinzen-Vita in fatale, weil unauflösbare Widersprüche verstrickt. Max’ Drang nach einem eigenen Leben, seine Sehnsüchte, kollidierten so stark mit den gerade entgegengesetzten Anforderungen seiner Umwelt, dass er sich immer wieder ungeheure Zwänge antun musste, um halbwegs zu bestehen. Erschwerend kam seine Homosexualität hinzu, durch die es zu einer Herkulesaufgabe wurde, ein konformes Leben zu führen, und die ihn angreifbar machte. Zwar standen ihm Mittel zu Gebote, um diesen gewaltigen Druck abzufedern und abzuleiten. Es gab gewisse Schutzmechanismen, wie Max sie beispielsweise immer wieder unter den Fittichen seiner russischen Mutter fand – einer Zarenenkelin übrigens; es gab versierte Lebensberater wie den schwedischen Modearzt Axel Munthe und die Herrin des Bayreuther Hügels, Cosima Wagner, oder Lebensreformer wie Johannes Müller (Elmau), die ihm über akute Krisen hinweghalfen. Auch verfügte er über Refugien wie sein prächtiges Schloss Salem am Bodensee und frönte allen möglichen Formen der Ablenkung: angefangen von Reisen in den sonnigen Süden oder auf die Gipfel der Hochalpen bis hin zu seinen Fluchten in die mystischen Klänge des Götterdämmerungstheaters von Bayreuth. Insofern musste er sein Leben nicht vollständig dem Komment unterwerfen, aber den Anforderungen an seine öffentliche Person entkam er dennoch nie wieder. Eine innere Zerrissenheit, die ihm zeitlebens blieb, war die Folge.

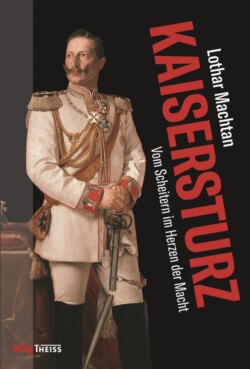

Die Selbstverklärung eines Frontdienstverweigerers: Prinz Max von Baden kurz vor Antritt seiner Kanzlerschaft in Berlin.

Von einer im engeren Sinne politischen Biografie ist erst für die Zeit ab 1914 zu sprechen. Davor war von politischen Ambitionen oder auch nur von einem besonderen Interesse daran, politischen Grundsatzfragen nachzugehen, nichts zu sehen gewesen. Als Anwärter auf den badischen Thron blieb Prinz Max davon überzeugt, dass der fürstliche Herrscherstand etwaigen Souveränitätsansprüchen des Volkes durch eine verfeinerte Kultur des Monarchischen auf Dauer erfolgreich würde begegnen können. Das seiner Meinung nach gesellschaftlich tief verankerte monarchische Gefühl, einen überkommenen Autoritätsrespekt, wollte er pflegen. Seine eigene hoheitliche Person begriff er dabei als Repräsentant einer solchen, auf Akzeptanz gründenden Fürstenherrschaft. Doch mit dieser komfortablen Beschränkung auf repräsentative Aufgaben war es im August 1914 schlagartig vorbei. Die brutale militärische Konfrontation der europäischen Großmächte wurde auch ihm zur biografischen Bruchstelle, die Existenz des Prinzen Max gänzlich in einen Kriegszustand versetzt.

Grund für diese tiefe Krise war die peinliche Erfahrung seines Versagens an der Front,23 die fortan sein Leben überschattete. Ein Gefühl der Scham, der Wertlosigkeit stellte sich ein, und dieser im Inneren fortgesetzten Demütigung erwuchs sein Verlangen nach Kompensation durch im Wortsinn »Große Politik«. Denn eine solche Schmach reichte tief bei einem hochdekorierten Aristokraten im Generalsrang, der im Sinn eines strengen Ehrenkodex’ sozialisiert worden war. Wer sich als langjähriger Berufssoldat dem Frontdienst entzog, der handelte unehrenhaft und stellte sich bloß. Alle Bemühungen auf anderen Gebieten – in seinem Fall jenem der Gefangenenfürsorge – machten ein Versagen im Feld nicht wett. Insofern schmälerte seine Frontdienstverweigerung das Ansehen seines Fürstenhauses und beschädigte auch seine monarchische Identität, seine royale Selbstachtung. In einer Militärmonarchie wie dem preußischdeutschen Kaiserreich war die Generalsuniform nachgerade zum Aushängeschild fürstlicher Performanz geworden. In ihr hatte sich auch Prinz Max von Baden nur zu gern gezeigt und dekorativ malen lassen, bis er 1914 zu dem wurde, was Spötter damals einen »Sanitätsgeneral« nannten.

Weil er sich militärisch nicht zu beweisen vermochte, versuchte er es ab 1917 in der Politik. Hier probierte er eine neue, eine große Rolle aus, die eines potenziellen Nationalhelden, vom Schicksal dazu bestimmt, das deutsche Kaiserreich vor drohenden Gefahren zu retten. Durch einen solchen biografischen Quantensprung wollte er sein Stigma verblassen lassen und versuchen, sein Prinzen-Dasein doch noch hin zum Ehr-, ja Bewunderungswürdigen wenden.

Einmal im Flechtwerk der Politik angekommen, legte er freilich allergrößten Wert darauf, sich von anderen auf die Bühne der großen Politik bitten zu lassen. Und tatsächlich fanden sich Unterstützer, die ihr Möglichstes gaben, den badischen Thronprätendenten zum Verfechter einer höheren politischen Wahrheit zu stilisieren. Sie inszenierten ihn als Wegbereiter eines großen weltgewinnenden Programms, des »ethischen Imperialismus«, mit dem die deutschen Weltmachtansprüche fortan vor allem kulturell und weniger wirtschafts- oder geopolitisch begründet werden sollten. Durch umfassende Bearbeitung der öffentlichen Meinung sollte ein auch psychologisch starker und politisch salonfähiger neuer deutscher Imperialismus entstehen und damit eine moralische Offensive ihren Anfang nehmen, die das deutsche Kaiserreich am Ende doch noch auf die Siegerspur der Geschichte bringen würde. Angesichts der ideologischen Unterlegenheit der deutschen Kriegspropaganda gegenüber alliierten Versprechungen von einer besseren freiheitlichen Welt war die Idee eines deutschen Vorstoßes im Meinungskrieg vielleicht so verkehrt nicht. Ob aber ausgerechnet ein Zivilist wie Max von Baden, der vom Wesen eines Kriegers gar keine Ahnung hatte, mit einer solchen Initiative dem Weltkrieg eine politische Wende würde geben können, das stand auf einem ganz anderen Blatt.

Außerdem war es bereits »fünf vor zwölf«, als er sich rufen ließ, wenn nicht sogar noch ein wenig später. Deutschlands militärische Niederlage im »Großen Krieg« zeichnete sich ab. Die normative Kraft des Faktischen hatte den bis dato starren Siegfriedenswillen der Obersten Heeresleitung gebrochen. Die politische Führung in Berlin war verunsichert, ja wie gelähmt, das Staatsschiff ohne Navigation. Manches deutete darauf hin, dass die Regierung nun über kurz oder lang einen politischen Offenbarungseid würde leisten müssen. Dennoch, oder gerade deshalb, gab es für Max von Baden im September 1918 kein Halten mehr. Unbedingt wollte er jetzt Reichskanzler werden, so endgültig hatte ihn die Mission durchdrungen, »retten zu müssen« und sich ganz dem Erhalt Deutschlands hinzugeben. Diese heroische Moral mag menschlich besehen imponieren, den Kandidaten sogar sympathisch machen. Wenn man nur nicht sogleich mit seinem unweigerlichen Absturz in die Katastrophe rechnen müsste, weil ihn so gar nichts auf die Führungsaufgaben vorbereitet hatte, die er mit dem Amt anstrebte: eine Regierung des nationalen Vertrauens zu leiten und dem Land einen erträglichen Frieden zu erringen in Anerkennung der Realität seiner Zeit.

Für eine Persönlichkeit wie Prinz Max war der Beruf des Politikers eigentlich eine unmögliche Existenzform. Bei Licht besehen und an gängigen Maßstäben gemessen, hatte dieser Mann bis dato nichts geleistet, was ihn für ein staatsführendes Amt empfahl. Er beherrschte nicht einmal die Grundfertigkeiten des politischen Handwerks, wie sollte er da Großes voranbringen? Nicht einmal darüber, dass Politik mit dem gründlichen Studium der Wirklichkeit beginnt, war sich der Kandidat im Klaren. Und es gab niemanden, der das trügerische Bild, das sich Prinz Max von Deutschlands politischer Lage gemalt hatte, durch ein paar mutige Striche korrigiert hätte.

Die militärische Kriegsführung sah er bei Ludendorff und Hindenburg bestens aufgehoben. Er verehrte diese vermeintlich genialen und unfehlbaren Kriegsherren, statt ihre Kunst kritisch unter die Lupe zu nehmen. Das Wesen des politischen Betriebs in der Berliner Wilhelmstraße kannte er so gut wie gar nicht, und entsprechend schutzlos war er der extremen Witterung, die dort herrschte, ausgesetzt. Auch für die hohen Erwartungen, die sich in dieser gefahrvollen Situation an einen neuen deutschen Reichskanzler richteten, hatte er kein Gespür. Im machiavellistischen Ränkespiel der Berliner Regierungszentrale vermochte er den erfahrenen Drahtziehern zudem kaum das Wasser zu reichen, und er besaß auch nicht, was man heute Risikokompetenz nennen würde. Damit, dass »sein« Rettungskonzept, das ihm souffliert worden war, vielleicht gar nicht aufging, rechnete er nicht, einen Plan B hatte er nicht parat. Für eine vorausschauende Beurteilung der politischen Gesamtlage in Europa fehlten ihm sowohl eingehende Sachkenntnis als auch analytische Fähigkeiten – von diplomatischer Erfahrung ganz zu schweigen. Das parlamentarische Wesen war ihm ebenfalls fremd, ja befremdlich. So konnte er Politik auch nicht im pragmatischen Zusammenhang auffassen. Zwischen seiner idealen und der realen Welt der Politik gab es mithin kaum Schnittflächen. Es war die Utopie einer politikfernen, ja überspitzt formuliert: einer politikfreien Staatsführung, die ihn antrieb. Prinz Max blieb durchdrungen von dem Glauben, ein öffentlichkeitswirksam inszenierter moralischer Appell an das Weltgewissen sei bereits eine politische Großtat, würde womöglich schon reichen, dem fast schon totalen Krieg endlich ein Ende zu setzen. Der Rest funktioniere dann gleichsam durch Handauflegen. Das grenzte in Anbetracht der Verhältnisse im Reich an Realitätsverweigerung, ja an Verblendung.

Hochsensibel wie er war, hatte Max sicher intuitiv manches erfasst, was in der stagnierenden Reichspolitik damals erforderlich war – aber damit allein war es noch nicht getan, wo so viele andere Voraussetzungen für ein ersprießliches Wirken fehlten. Das hatte er selbst gespürt und gelegentlich auch thematisiert, und dennoch redete er sich im Spätsommer 1918 ein – oder ließ er sich einreden –, er könnte als gänzlich Unerfahrener ein komplexes Staatswesen lenken, ja sicher um die gefährlichsten Klippen in seiner Geschichte steuern. Das hatte weniger mit maßloser Selbstüberschätzung zu tun als mit Naivität und Autosuggestion. Anders lässt sich die große Unvernunft dieses Unternehmens schlechterdings nicht erklären, diese Unbesonnenheit, sich aus dem vertrauten Milieu seines abgeschirmten fürstlichen Kosmos hinauszubegeben in ein Terrain, wo das raue Klima und die noch raueren Sitten eines permanenten Kampfes um Macht, Einfluss und Führung herrschten. Zumal in einem Land, das seit vier Jahren einen ausufernden Krieg gegen eine ›Welt von Feinden‹ führte und das auch innenpolitisch zu einem Minenfeld sondergleichen geworden war. Schon in Friedenszeiten wäre es eine kaum zu bewältigende Aufgabe gewesen, die angestammte Sphäre hochadeliger Immunität mit dem riskanten Operationsfeld eines öffentlich agierenden politischen Führers in Einklang zu bringen oder sie gar zu synchronisieren. Es war mithin eine Karriere entgegen jeder Wahrscheinlichkeit, die Max von Baden da anstrebte.

Ihren Ausgangspunkt hatte sie in seiner intimen Freundschaft zu Kurt Hahn, einem ungemein ambitionierten Geistesarbeiter im Berliner Politikbetrieb. Der junge Mann aus reichem Haus meinte schon 1917, in dem Prinzen endlich den Verwirklicher seiner politischen Ideale erblickt zu haben. Er war es auch, der den Fürsten überhaupt erst auf den Gedanken gebracht hatte, Politiker in Berlin zu werden, genauer: eine politische Führungsfigur. Der bestens vernetzte Hahn setzte alles daran, Max von Baden als politischen Heilsbringer zu handeln. Ihm schwebte vor, die sympathische und schillernde Persönlichkeit des Prinzen zum Fixstern einer deutschen Friedensbotschaft zu machen, welche die Welt beeindrucken sollte. Unglaublich fast, wie es diesem intellektuellen Feuerkopf gelang, seine schier unerschöpfliche Energie auf den badischen Thronanwärter zu übertragen, als verabreiche er ihm einen Zaubertrank. Max’ Entschluss, die Reichsleitung zu übernehmen, verdankt sich jedenfalls ganz wesentlich der Herzensschläue von Kurt Hahn. Ohne dessen Zutun hätte der badische Prinz kaum jemals ein politisches Selbstbewusstsein ausgebildet.

Prinz Max von Baden als »Sanitätsgeneral« im Ersten Weltkrieg. – Rechts davon ein Portrait von Kurt Hahn, seinem wichtigsten politischen Zuarbeiter und Weggefährten 1917/18.

Was freilich nicht heißen soll, Max von Baden sei nur mehr eine Kreatur Kurt Hahns gewesen. Hinter allem, was dieser Prinz im Herbst 1918 politisch unternahm, lässt sich immer auch ein kräftiger Schuss Eigenmotivation ausmachen und ein Wissen, mit welchen Pfunden er wuchern konnte. Denn er hatte damals ja durchaus etwas aufzuweisen: zum einen das, was wir heute als Soft Power bezeichnen würden. Außerdem konnte er mit einflussreichen Konnexionen bis in die höchsten Kreise hinein aufwarten. Schließlich stand ihm eine Truppe von Parlamentariern, Wissenschaftlern und Publizisten zu Gebote, die im politischen Berlin so manche Strippe zu ziehen verstand. Praktisch-politischen Gestaltungshunger im gesetzgeberischen Sinn verspürte der Kandidat hingegen weit weniger, hatte er sich doch vor allem einem heroischen Lebenszweck und weniger der Politik an sich verschrieben, einem neuen Lebensentwurf mehr als dem Beruf Politiker. Jenseits seiner Rettungsvision blieb die Distanz zum politischen »Betrieb« und »Geschäft« so groß wie eh und je. Es ging ihm gar nicht darum, ein hohes Regierungsamt effizient auszufüllen, sondern darum, die geistige Führung der Reichspolitik zu übernehmen. Davor gewarnt, dass in jener Sphäre, in die er da ein- und aufsteigen wollte, ganz andere Fähigkeiten gefragt, ja überlebensnotwendig waren, hat ihn augenscheinlich niemand.

Als künftiger Monarch in Baden blieb Prinz Max der tradierten Vorstellung verhaftet, es gebe einen legitimen Machtanspruch der fürstlichen Dynasten in Deutschland, den keiner aushebeln dürfe. Insofern sah er in dem Demokratiebedürfnis seiner Zeit auch immer eine Art Teufelswerk. Er blieb in der Illusion befangen, das sentimentale Bedürfnis des Volkes nach Verehrung und Loyalität gegenüber den Fürsten sei elementar und stärker. Deshalb ging es ihm auch nicht um die politische Entmachtung des deutschen Kaisertums, sondern darum, dem monarchischen Gedanken in Deutschland neuen Halt zu verleihen – und zwar zunächst mit dem amtierenden Kaiser. Dass ausgerechnet Wilhelm II. eben diesen Gedanken immer mehr beschädigte, war ihm im September 1918 noch nicht bewusst. Bestimmend dafür war, dass Max von Baden den deutschen Kaiser, seinen Vetter, tatsächlich liebte, und zwar unglücklich liebte. Das sollte seinen politisch notwendigen Kampf gegen ihn unsäglich erschweren. Letztlich hatte Max’ Elend seine Wurzel im Elend dieses Hohenzollern.