Читать книгу Santiago: cuerpo a cuerpo - Lucía Guerra - Страница 6

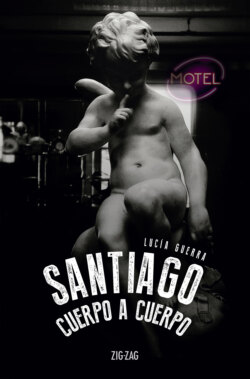

ОглавлениеSantiago.

En el principio, no tenía nombre alguno.

Era un minúsculo fragmento del planeta girando al compás del tiempo cósmico que se extendía por lo que ahora se calcula como millones de años.

Tiempo de profundos letargos y cambios abruptos.

Tierra, agua y fuego en una ruidosa sinfonía suspendida por largos silencios.

En el principio, ese fragmento estaba inserto en una enorme masa de tierra cubierta por el mar, y antes de emprender el viaje que la separaría del continente africano, ya se había formado la Cordillera de la Costa. El planeta no cesaba de modificar su forma y el grueso manto de la corteza terrestre seguía ajustándose a los cambios producidos por los volcanes y las capas tectónicas. Fueron ellas las que se deslizaron para hacer retroceder al mar y elevarse hacia el oriente en las cimas que se nombrarían de los Andes. Así nació la Cuenca del Mapocho: fértil valle rodeado de montañas.

Allí llegaban grupos nómades que se dedicaban a la caza y a la recolección de frutos silvestres. Corrían el viento y la lluvia, corrían las aguas del río nacidas allá en lo alto, corrían conejos y coipos entre las arboledas: algarrobos, espinos, guayacanes y molles arrojando su sombra sobre el yantén, el culantrillo y la manzanilla; mientras gorriones, perdices, tordos y otras aves, imitando a las flores, interrumpían el verdor para crear pinceladas de colores diversos.

Así fue durante cientos de años hasta que en el siglo X de nuestra era, se instalaron tribus sedentarias dedicadas a la agricultura y a la cría de animales domésticos, entre ellos, el guanaco. El río entonces nutrió las acequias que regaban las matas de zapallos, papas, maíz y porotos.

Aquellos predios de no más de quince chozas fueron testigos de la llegada de los incas durante una fecha incierta entre 1300 y 1400. Fueron ellos quienes incrementaron los métodos de cultivo al trazar senderos y caminos, canales y acequias. Junto con establecer nuevos lugares sagrados construyeron el Tambo Grande como sede de gobernación. La elección del lugar no fue al azar. Inti, el dios Sol, indicaba, a través de los solsticios, el punto exacto donde debían construirse los centros administrativos.

Sin nombre aún en ese vasto valle denominado Anchachire que quiere decir “gran frío”, a fines de 1540 entraron unos hombres protegidos de armaduras y montando bestias nunca antes vistas. El 13 de diciembre de 1540, el Inca Quilicanta condujo a Pedro de Valdivia hasta el Huelén, aquel cerro sagrado de apenas sesenta y nueve metros de altura y punto de la luz del sol en el solsticio de verano. En arrogante acto de apropiación, Valdivia le dio el nombre de Santa Lucía, aquella mártir a quien le sacaron los ojos y milagrosamente siguió siendo capaz de ver. Fue allí, el 12 de febrero de 1541, cuando Valdivia fundó Santiago de la Nueva Extremadura en honor al santo que luchó contra los moros en defensa de la fe católica y como homenaje a aquella región de España donde él había nacido.

Aprovechando el Tambo Grande ya construido por los incas, ahí estableció la Plaza de Armas. Así, aquel lugar elegido en concordancia con la luz del sol se convirtió en matriz desde la cual el alarife Pedro de Gamboa diseñó en lo que ahora es el Casco Antiguo de la ciudad, nueve calles que corrían de este a oeste desde el cerro Santa Lucía y otras quince calles de norte a sur formando cuadras y manzanas distribuidas en un simétrico damero. A las chozas, quinchas y rucas ahora se agregaron las casas de madera, paja y carrizo de los conquistadores, los precarios edificios de gobernación y las primeras iglesias.

Santiago colonial fundado en nombre de Dios y del Rey recibió su Escudo de Armas en 1552. Allí vemos la figura de un león que bien podría ser un dragón por su lengua y cola tan encrespadas. Con cierto brío, sostiene una espada dispuesto a atacar o a defenderse. Sin embargo, este símbolo de valentía y fortaleza no es más que la frágil fachada de una ciudad víctima de los desastres: ataques bélicos de los indígenas mapuche, entre ellos, el de Michimalonco el 11 de septiembre de 1541, quien ordenó prender fuego al espacio urbano construido por los españoles, terremotos en 1575, 1647, 1657, 1690, 1722 y 1730, epidemias e inundaciones creadas por las devastadoras crecidas del río Mapocho en 1574, 1608, 1618, 1747 y 1783.

Santiago: cuerpo urbano de desastres y de constantes reconstrucciones.

Ciudad en la tensión de tajantes divisiones étnicas y sociales. Tras su fundación, los conquistadores de mayor rango recibieron los terrenos cercanos a la Plaza de Armas mientras aquellos de posición inferior construyeron sus casas al sur de la actual Alameda. A los yanaconas (indígenas en servidumbre doméstica y militar del ejército de Valdivia) se les asignó, en cambio, las llamadas “tierras de nadie” en los sectores inundables al borde del río Mapocho o en la ribera norte aislada del centro de Santiago por la inexistencia de puentes. Por más de una década, la única mujer blanca fue Inés de Suárez, razón por la cual, en los primeros años, Santiago empezó a poblarse de mestizos, de “huachos”, palabra de origen mapuche que significa “huérfano”, “hijo ilegítimo”. Y a ellos se agregaron los esclavos negros, quienes, a diferencia de Juan Valiente, soldado libre de Pedro de Valdivia, carecían de toda libertad. En los márgenes e intersticios de un espacio urbano dominado por la raza blanca transitaban indígenas, mestizos, negros, mulatos y zambos. Ellos eran los discriminados en las tierras de nadie de la pobreza.

Hacia 1810, Santiago y el resto del país estaban radicalmente divididos entre realistas y patriotas. El pueblo participó activamente en la Guerra de Independencia que prometía libertad e igualdad, pero, una vez lograda la república, siguió hundido en la miseria y en la discriminación.

Desde entonces, flamea la bandera de una falsa democracia y las divisiones sociales proliferan transformando Santiago en un colmenar de despojados que nutren al frondoso árbol de la riqueza.

Santiago. Ciudad-ameba que crece y se transforma al paso de los días. Ya se extiende hasta los pies de la Cordillera de los Andes y su población supera los siete millones de habitantes. Extraña ameba que, en su interior caótico y heterogéneo, cambia sin cesar en constantes desplazamientos que cancelaron la Plaza de Armas como su centro con la aparición de diversos malls y centros comerciales. La línea del metro que seguía la columna vertebral de la Alameda ahora es un intrincado ramaje subterráneo que cruza la ciudad en varias direcciones. Nuevas calles y carreteras en una ruidosa congestión de vehículos que ha añadido el nuevo cielo del esmog y de la contaminación.

Santiago. Cuerpo de intersticios y yuxtaposiciones. En él, se destacan monumentos, edificios gubernamentales e íconos que reafirman la identidad nacional; plazas, parques y otras áreas verdes para entretención y salud de los ciudadanos, aunque también sirven para las transacciones ilícitas; barrios elegantes, viviendas de una amplia clase media, poblaciones marginales y lugares clandestinos. Por todos estos espacios, transitan ciudadanos intachables, mendigos y delincuentes, mientras los tiempos se entrecruzan y se funden en la imagen de la catedral reflejada en los ventanales de un moderno edificio y durante una de las tantas demostraciones políticas, un encapuchado se subió a la estatua de Andrés Bello para cubrirle la cara y hacerlo uno de los suyos.

Santiago.

Cuerpo desarticulado pese a la exactitud geométrica de sus calles.

Cantata de voces múltiples girando fuera de toda armonía.