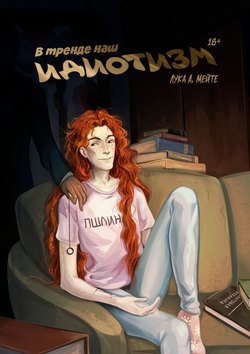

Читать книгу В тренде наш идиотизм. Часть I. Элайз - Лука А. Мейте - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть I. Элайз

Апрель. Ночные огни под утро

Оглавление– Чарльз, а давай сходим в кино? – предложил я, когда мы вечером сидели в гостиной. Он – за чтением, я – за бездельем, которое медленно, но верно меня убивало. Феликс и Моника уехали несколько дней назад, и я от этого только и делал, что страдал. Друга вытащить куда-либо намного проще, чем любимого мужчину.

– Я ненавижу кино, Элайз. Оно отупляет. И полностью лишает воображения, – ответил Чарльз, перелистывая страницу.

– Ну… тогда в театр?

– Ты не выдержишь. Не иди на такие жертвы.

Он даже не смотрел на меня, уткнувшись в книгу, но улыбался так, что у меня на душе все таяло. Ну, по крайней мере, он меня слушает.

– А на заброшенной ферме на окраине сегодня стендап-вечер.

– Чего вечер? – переспросил он.

– Стендап. Ну, шутят люди. Грустно так шутят, про жизнь.

– Хочешь грустную шутку про жизнь – посмотри на меня, – фыркнул он.

– Чарльз, ну пожалуйста, пойдем куда-нибудь, – я сполз с дивана и устроился на ковре, положив голову мужу на колени.

– У тебя острая нехватка действия и общения? – посмотрев на меня сверху вниз, спросил он. Я кивнул, обнимая его ноги. – Прости, пойти с тобой в ночной клуб я не могу.

– Почему это? – улыбнулся я. – Было бы весело.

– Если тебе нужен старый дед для танцев, возьми Яна. У него болезненная потребность в общении с молодежью.

– Ну, нет, – запротестовал я. Люцикьян и правда без всяких колебаний может пойти даже в ночной клуб, его общественное мнение вообще никогда не останавливало. Но он был определенно не тем человеком, с которым мне хотелось бы проводить вечера и ночи. – Он меня перетанцует – и как я потом жить с этим буду?

– Элайз, мне правда сейчас не очень хорошо, – перестав улыбаться, ответил Чарльз. Он закрыл книгу, отложив ее на диван, и погладил меня по голове. – Я не могу с тобой никуда пойти. Извини.

– Тогда… – я призадумался, опершись подбородком на его ногу, – тогда знаешь что?

– М?

– Почитай мне. Любую книгу, которую осилит мой мозг.

– Значит, просто любую? – хмыкнул он.

– Не переоценивай мои умственные способности, – я подтянулся обратно на диван, положив голову на плечо любимого мужчины.

– Хорошо. Я, кажется, знаю, что могу тебе почитать, – чуть подумав, кивнул муж. – Да начинай уже свои приготовления, зависимый извращенец, – Чарльз махнул рукой, уже смирившись с моим неизменным ритуалом.

Я подскочил, принявшись думать, как сделать селфи, какие слова подобрать для поста. Мой мозг постоянно работает в условиях «а как бы я это запостил», даже если это просто кофе и чтение с любимым мужчиной в субботу вечером.

Чарльз нашел среди сотен потрепанных тетрадей одну нужную и, укрыв пледом замерзающие ноги, начал читать мне один из написанных им самим рассказов, судя по дате на тетради, мне в момент его написания было всего три года.

Сюжет рассказа был банален для жанра ужасов: дом в глуши, люди, ничего не знающие ни о доме, ни о его обитателях. «Сошедшая лавина, искореженный автомобиль. Семья спасалась по метровому снегу как могла. И, о чудо! Дом огромным призраком возвышается над ними в бесконечной холодной белизне». Главными персонажами были негостеприимный хозяин дома и его брат священник, из тех, какие были до Перекроя мира, и оба не производили впечатления людей худших, чем могут быть люди, живущие в изоляции. Они не отказывают несчастным отцу, матери и маленькой дочери в крове. Вскоре появляется еще один персонаж – сын хозяина, в свои тридцать мыслящий, что он маленький мальчик, ведет он себя соответственно, но в глазах его отца к нему только любовь и скорбь. «Вы бы знали, как тяжело иметь такого ребенка и любить его всем сердцем». Следом появляется и мачеха несчастного – даже внешне она моложе своего пасынка. Последней появляется старшая дочь хозяина – девушка с отмороженными ногами, но столь светлая и безучастная к своей боли, что запертым непогодой гостям от ее появления становится тепло и радостно. После того как все в сборе, начинается странное. Священник перед большим черным зеркалом раскладывает карты Таро. Отмороженной ноги старшей сестры как не бывало, но на печальном новогоднем балу она танцует и на одной с такой легкостью, что это сродни магии. Тени сгущаются над домом. Его обитатели в совершенно иных образах отражаются в зеркалах. И стоит это увидеть, как невольно понимаешь, что дом – это почти идеальная иллюзия…

Я слушал всю эту мрачную историю, в которой, как и во всех рассказах Чарльза, определенно не могло быть хорошего конца, и медленно засыпал у него на плече, невольно представляя в роли хозяина особняка Чарльза, а себя самого – его впавшим в детство сыном.

Проснулся я от того, что муж тихо зовет меня по имени. Не без труда разлепив глаза, я сонно посмотрел на него.

– Прости, я уснул, – мне было несколько стыдно, что его история меня усыпила, и это чувство усиливал тот факт, что так засыпал я уже далеко не впервые. Это не потому что мне скучно и не нравится то, что он пишет. Просто его голос действует на меня каким-то особенно магическим образом.

– Я заметил, – улыбнулся он. – Пойдем наверх.

Сонным привидением поднявшись в спальню, я даже не стал раздеваться и как был, так и уснул, стоило моей голове коснуться подушки.

Несмотря на несколько часов глубокого сна без сновидений, на следующий день я чувствовал себя развалиной. Дата в календаре противно давила на сознание, и, как ни старался, я не мог себя заставить просто забыть. Все, что бы я ни делал, валилось из рук. Я целый день шатался по городу под мелким моросящим дождем и не знал, куда себя деть.

Ненавижу.

Ненавижу этот день.

Я боюсь этого дня, хотя должен бы считать его вторым днем рождения.

Дня, когда я вернулся из другой страшной реальности и моя жизнь началась заново, чтобы никогда не стать прежней.

Шесть лет назад меня спасли от кошмара. Ужаса, в котором я существовал, как потом оказалось, больше недели. И куда девается моя адекватность из года в год в этот день?.. Сменяется просыпающейся, на самом деле никуда не девшейся болью? Побледневшей, уже не такой сильной, но болью. Память о страдании не умирает. И почему мы не можем помнить только хорошее?.. Все дерьмо только и сидит в подсознании, поджидая, когда твоя радость даст слабину.

Прежде чем открыть входную дверь, я невольно повернулся к дому Кечменвальдеков. На всех трех этажах горел свет, в огромных окнах мелькали силуэты множества людей, а вдоль дороги стояло приличное количество не самых дешевых машин. Любят же Люцикьян с Константином собирать свое светское болото. Благо Феликс сейчас в Столице, хоть не будет мучиться со всеми этими зазнайками в бриллиантах и самых дорогих брендах.

Я кинул сумку в коридоре и, закрыв дверь, на секунду остановился, чтобы вдохнуть родной запах книг и увядающих роз. Тишина в доме стояла почти звенящая. Воскресенье. Да.

Скинув ботинки, я бегом направился по лестнице на второй этаж и влетел на порог спальни. Чарльз спал. У него на животе лежал очередной раскрытый книжный том, под боком дрых кот, а на тумбочке рядом лежала пачка снотворного.

У меня есть одно правило, которое я под дулом пистолета не должен нарушать: я не имею права будить Чарльза, если ему удалось уснуть. Он так редко спит! И почти всегда этому способствует ужасная усталость и очень большая доза обезболивающего и снотворного. И действие их столь короткое и слабое, что любое мое движение может его разбудить.

Я бросил пальто на кресло и как был, одетый, аккуратно лег на кровать, попутно скинув со своего места возмутившегося кота. Даже не стал накрываться одеялом, лишь бы ненароком не потревожить любимого человека. Так и уснул, мечтая только о том, чтобы мне вновь не начали сниться кошмары.

Каждый апрель я просто мечтаю, чтобы мне не снились кошмары.

Проснулся я от того, что меня заботливо гладят по голове. Так, как умеет только мой муж.

– Привет, – прошептал он.

Хотелось ответить, ведь чего стоит – банальное «привет», – но понял, что просто не могу. Слезы душили. Я совсем не ожидал, что так с ходу накроет. Тихо всхлипнув, я прижался к нему. И как назло за окном загрохотал гром, напугав меня до чертиков. Я боюсь грозы. Я ненавижу грозу. А это уже вторая гроза за апрель. Ненавижу апрель. В апреле каждый год у нас грозы. Ненавижу.

Я лежал, всем телом прижимаясь к Чарльзу. Меня трясло от каждого раската грома, а ярко освещающие комнату молнии искажали мое сознание. Воспоминания были как иголки в мозгу.

Все хорошо. Этого монстра уже давно нет. Меня никто не осуждает. Меня любят. Ну, пожалуйста, Элайз, поверь в это. Пожалуйста, не плачь… Не при Чарльзе… Пожалуйста… Пожалуйста… Пожалуйста…

Минуты, раскрашенные в темноту спальни, тянулись долго и мучительно. Гроза не утихала, а, наоборот, становилась только сильнее.

– Чарльз… – я чувствовал, как по щекам катятся слезы, и, кажется, я слишком сильно сжимал в руке ворот его пижамной куртки, задевая цепочку с кулоном на его шее.

– Это просто гроза, Элайз. Ты дома. Она не причинит тебе вреда, – все еще гладя меня по волосам, ответил Чарльз. – Я с тобой, слышишь?

– Еще несколько часов… Всего несколько часов, и меня бы уже не было… Гром громыхал постоянно… Гром… дождь… гром… дождь…

Я чувствовал, как вновь проваливаюсь в бездну. Мне не страшно, но отвратительно. Все это отвратительно. Каждый чертов апрель.

– Элайз. Элайз! ЭЛАЙЗ! – ему пришлось повысить голос, чего он обычно никогда не делает, чтобы я нашел в себе силы поднять на него глаза. Не знаю, что он видел в моем лице, но я в его не видел ничего, кроме боли. Я не хотел, чтобы ему было больно. Именно поэтому ушел на целый день. Просто не хотел заражать его своим воспаленным страданием. Я всегда уходил плакать от него подальше – в ванную, к Кечменвальдекам, на другой конец города, лишь бы не волновать. Но в этот раз так и не смог с собой справиться. Я помогаю всегда и всем, кому могу, но порой и мне очень сильно нужна помощь. – Не поддавайся этому. Идем. Давай, поднимайся.

Я покорно пошел за ним, закутавшись в его шерстяную кофту, которую натянул прямо поверх такого веселого золотого пиджака, которым пытался поднять себе настроение. Безрезультатно.

Чарльз включил большой свет в гостиной и на кухне. Приготовил горячий чай. Как я люблю – зеленый, несладкий, с настоящим желтым лимоном. Включил радио, заглушая шум грома. Закрыл все окна ночными шторами.

Черт. Ведь я все пережил. Все закончилось тогда, под шум грозы и вой сирен скорой медицинской службы спасения и полиции. Все тогда закончилось. Все уже было кончено, когда я лежал как сломанная кукла в пустой палате, слушая стук собственного сердца и пульсацию боли в каждом сантиметре своего тела. Тогда все закончилось. Я жив, в отличие от остальных… Я жив. ЖИВ. Так чего мне еще надо?.. Почему? Почему никогда я не стану уже кем-то другим, кроме жертвы маньяка? Жертвы, которой весело и интересно жить, но ровно до того момента, как не замолкнет музыка, не погаснет свет, не закончится алкоголь, не прогремит первый раскат грома и не полоснет яркой вспышкой дата в календаре.

Я все помню. Я хочу забыть, я мечтаю забыть. Но я все помню. Даже слишком хорошо.

Помню.

Как не верил, что нас спасли. Как истошно кричал, выйдя на свежий воздух, грязный, замученный, со вкусом собственной крови во рту, в одеяле поверх голого тела. Я орал так, что охрип. Так, как мечтал закричать все то время, что был заперт в подвале, сидящий в клетке на холодной земле, связанный цепями, со ртом, заткнутым кляпом, который вонял землей и машинным маслом. Я кричал и рыдал, сидя на асфальте под дождем.

Помню плачущих маму и сестру. Помню яркого, как пламя, отца. Помню, как Константин кричал до хрипоты, обвиняя родителей в произошедшем.

И помню Феликса, который нес меня на руках, потому что я не мог даже стоять. Феликса, которому единственному я позволил к себе прикоснуться. Моего лучшего друга, в которого вцепился так, что в больнице мои пальцы не могли разжать. Я прорвал на нем рубашку и оставил на его плечах глубокие раны, впоследствии ставшие шрамами от впившихся ногтей – они так и не сошли с его кожи. Я рыдал до тех пор, пока врачи не вкололи мне лошадиную дозу успокоительного, заставив на несколько суток уснуть.

Чтобы поверить в свою свободу, у меня ушел год. Год, чтобы убедить себя, что обязан жить дальше несмотря ни на что. Жить ради тех людей, которые не отходили от меня ни на шаг даже после того, как родители таких же несчастных мальчиков, как я, совершили над насильником и каннибалом самосуд, без преувеличения разорвав этого монстра на куски. Тогда никого не остановило даже огромное сопровождение полиции и пристальное внимание телевизионщиков. Да и возможно ли остановить убитых горем родителей? Все это чудовищное время нас было пятеро. И именно тогда я впервые увидел смерть. Чудовищную смерть… Выжили двое, но сильным оказался только я. Другой выбросился из больничного окна. Третьего этажа, к сожалению, хватило, чтобы добить его.

Триста шестьдесят четыре дня в году я живу, радую и радуюсь. Но на один день я снова становлюсь загнанным в угол маленьким мальчиком, который до сих пор не может понять, за что с ним так обошлись. Который до сих пор не понимает, куда тогда делось тринадцать дней его жизни. Который не понимает, почему его первый, а затем и второй, и третий, и черт знает какой еще раз должен был произойти с монстром, с сумасшедшим педофилом, который крал, насиловал, держал в клетках своих жертв, а потом по кусочкам отрезал от еще живых тел и жрал это у них на глазах, безумно смеясь и предлагая попробовать. Черт возьми… Каких ужасов я только не насмотрелся за это время! Как я вообще после этого умудрился остаться в своем уме? Да и остался ли?..

– Я совсем расклеился, – глядя в чашку с чаем, сказал я, утерев рукой нос.

– Ничего. Все хорошо. Это из-за грозы.

Чарльз сидел рядом, просто держа меня за руку. Он не осуждал меня. Если в его голосе что-то и было, то это усталость и печаль.

Несмотря на то, что утром ему на работу, он просидел со мной всю ночь на диване в гостиной при свете. Как выказать ему мою благодарность, я не знаю. Это просто неоценимо. Если бы не он, что бы со мной было?.. Я до сих пор задаюсь этим вопросом.

Мы не разговаривали. У меня не было нужды в сотый раз рассказывать ему, как это больно. Он и так все знает, все понимает. Мы познакомились через несколько недель, как со мной все это случилось. Он видел меня истощенным, нервным, испуганным, с выбитыми зубами и еще красными шрамами, но все равно не выказывал никакой брезгливости в общении со мной. Наоборот, он отнесся ко мне с поразительным пониманием. Именно поэтому, наверное, я и влюбился в него, будучи тогда еще глупым пятнадцатилеткой. За его понимание.

Медленно, но боль отступила. В какой-то момент я понял, что Чарльз что-то тихо рассказывает мне на ухо, обнимая меня, закутанного в его кофту. Какая-то детская сказка, из миллиона тех, которые никогда нам с сестрой не читала мама. Я так ни слова и не понял, но вскоре смог успокоиться и уснуть.

Когда я пришел в себя, в комнате было темно из-за закрытых штор, но время на телефоне утверждало: 13:15. Голова болела, пиджак был до неприличия измят под кофтой, а гостиная выглядела слишком неопрятно. Все из-за штор. Им не положено быть закрытыми.

Но, как ни странно, мне было легко. Мне даже хорошо. Меня отпустило. Черная дата вновь на год ушла, и я запросто мог встать и пойти вновь искренне улыбаться этому миру. И именно в этот момент моя истерика казалась самым глупым поступком за всю мою жизнь. Было ужасно стыдно за свой срыв. Обычно подобное видел только Феликс, волновать лишний раз Чарльза – это преступление с моей стороны. Нужно будет извиниться. Да, определенно нужно будет за эту чудовищную ночь извиниться. Чарльз не заслуживает всего этого. Он не обязан поить меня чаем и рассказывать сказки каждый раз, как меня накроет. Но, черт, как я ему за это благодарен. Мои эмоции без чужой помощи могут занести меня хрен знает куда. Я отчаянный в своих стремлениях любить жизнь и порой совсем не дружу с головой.

Я еще какое-то время лениво полежал под пледом, которым меня заботливо укрыл муж, но потом все же решил подняться. Нужно в душ. Смыть с себя все это и забыть. К черту.

С удовольствием полежав в ванне с пеной и ароматическими свечами и пофотографировав со всех возможных ракурсов свои тощие и конопатые палки, называемые ногами, я совсем успокоился и уже напрочь забыл обо всем том сумасшествии, что произошло ночью.

Позавтракав в половине третьего дня, я оделся и вышел из дома, направившись куда глаза глядят в поисках вдохновения на новое видео. Без Феликса снимать одиноко, но что поделать. Желание творить не спрашивает, есть ли у тебя твой друг под рукой или нет. Тем более что он сам времени совсем не терял и отчеты из Столицы выкладывал чуть ли не каждый час.

Дождь почти перестал, но стало заметно холоднее. Я сильнее закутался в пальто и направился на пляж. Камера в сумке приятно грела мое желание нести бред, поэтому, дойдя до пустующего берега, я сел на большой холодный камень, оставшийся от древней, давно не существующей пристани, и принялся снимать сам себя. Это глупо, но порой наедине с собой получаются видео намного лучше, чем в чьем-то обществе.

– Доброго времени суток, мои дорогие пирожочки. С вами снова я, Песочек, в этот раз без Фиалки. Он в Столице, ну вы, конечно, об этом осведомлены. Как видите, я совершенно один, на берегу моря. Смотрите, как красиво, – я повернул камеру на море, которое почти сливалось с черными тучами на небе. Ветер дул просто ледяной, а поднимающиеся зеленые волны были невероятно огромными.

Я нес какую-то чепуху, в какой-то момент даже перейдя на цитирование стихов о море, хотя, честно сказать, поэзию не люблю и даже слегка презираю как отдельный вид искусства. И, пока я снимал, мне в мою отмороженную ветром голову пришла, как мне казалось, гениальная идея – съездить поснимать в соседний город. Не успел я опомниться и призадуматься о целесообразности такой идеи, как уже сидел в автобусе ржавого образца, который вез меня в направлении обнищавшего и медленно превращающегося в руины места, в котором я родился.

Город с Винным Заводом когда-то был процветающим и красивым, но, к сожалению, после пожара на заводе, в честь которого и назвали город, раньше бывший безымянной деревушкой, все пошло прахом. Было это очень давно, последние дни процветания застал Чарльз, в то время будучи еще ребенком. Когда же родился я, город с Винным Заводом уже стал призраком, оплотом нищих и личностей с печальной репутацией, чему способствует находящаяся за лесом тюрьма.

– Всем доброго времени суток, – достав камеру, начал я. – На момент съемки видео у меня тут день, но этого абсолютно не видно, тучи гуляют, ну вы сами видите какие. Собственно, из-за этого мне немного жутко, потому что я сейчас, можно сказать, стою на родной земле. Это город с Винным Заводом. Да, ваш покорный слуга родился и до девяти лет жил здесь. Жил я вот в этом общежитии, в комнате на третьем этаже, – не сказать, что мне было очень приятно смотреть на серое длинное пятиэтажное здание, в окнах которого, к моему огромному удивлению, все еще мелькали люди. – По-моему, этот клоповник вообще не изменился за одиннадцать лет. На самом деле, сколько я тут уже прошел, встретил всего пару человек. И те, кажется, хотели меня сожрать. Ничему меня жизнь не учит. Дети, не повторяйте за дедом Элайзом такие фокусы, никогда не гуляйте в таких местах в одиночку. И вдвоем тоже не стоит, – я шел по так называемой Главной площади, которая представляла собой просто пустое пространство, выложенное булыжниками. Протанцевав кощунственно веселый танец на этой сцене печали, я направился к черным от гнили частным домам. – Ощущение, как будто в фильм ужасов попал. Самый настоящий город-призрак, – я прошел дальше, чуть не умерев от страха, когда дорогу мне перебежал кот, не черный, к счастью моих обострившихся суеверий. Я увлеченно снимал все, что видел. В некоторых частях города я был впервые. В детстве мама нас с сестрой никогда от себя не отпускала, боялась, что нас украдут и убьют. Не без оснований боялась, если честно. У меня напрочь отсутствует чувство самосохранения, раз я приперся сюда один, да еще и свечу дорогой техникой направо и налево. – А вот и главное достояние города – Винный Завод. Разрушенный и никому не нужный уже многие десятилетия, бу! Вообще, этой дыре можно гордиться только двумя вещами – заводом, пусть заброшенный, но смотрите, какой он красивый, – даже выгоревшее каменное здание не потеряло своего величия, больше походя не на завод, а на готический храм из прошлых веков. – Но внутрь я не пойду. Страшно. А вторая, ну, не вещь, но все же, знаменитый дьявольский адвокат Майнор Дарштрайн. Да, он родом отсюда. Говорят, жил во-о-он в том доме, – протянул я, направив камеру на дальние старые деревянные дома. – Для тех, кто не знает, дьявольским адвокатом его назвали потому, что он не проиграл ни одного дела. Говорят, в этом замешана черная магия. По мне так бред это все. Ну дар у мужика людские задницы спасать. Чего сразу магия-то? И-и-и, в общем-то, на этом все интересное заканчивается. Место тут мрачное, нелюдимое, за полчаса тут развивается паранойя, ибо мне кажется, что за мной кто-то следит. Надеюсь, что это не так. На этом мою экскурсию я закончу. Если вы увидите это видео на моей странице в ГИКе, значит, я живой. А если не увидите, то мне сейчас стоит об этом вообще-то призадуматься…

Я выключил камеру и засунул ее обратно в сумку. Уже начало темнеть, и, ведомый своей манией преследования, я на адреналине преодолел весь город за пятнадцать минут, по счастливой случайности с удивительной точностью успев на автобус.

Вид у меня был сумасшедший. Стекло автобуса во всей красе отражало мою неестественную улыбку и горящие глаза. Я люблю по собственной воле щекотать себе нервы. Могу взять с собой денег на проезд только в одну сторону и, уехав достаточно далеко, потом двое суток возвращаться домой пешком. Или на спор с кем-нибудь пробежать голым по торговому центру. Могу в прямом эфире в ГИКе долбануть себя электрошокером, лишь бы просмотров и комментариев из серии «дебил отбитый» было больше. Да чего я только не могу. Порой мне кажется, что я готов на любое безумство, тем более если рядом есть камера. А делаю я это все ради того, чтобы любить жизнь. Чтобы доказать в первую очередь самому себе, что я хозяин своей жизни. Когда ты был на волос от какого-нибудь кошмара, который учредил себе сам, по своей воле, а не по чьему-то чужому желанию, когда ты несколько дней был черт знает где и возвращаешься в теплый дом, вот оно – счастье. И именно таким – безгранично счастливым – я себя чувствовал, сидя в почти пустом автобусе, который вез меня домой. О том, что в один прекрасный день меня по моей же дурости могут убить, вновь изнасиловать или сделать еще что-то в таком роде, я обычно предпочитаю не думать. Об экскурсии в полицейский участок тоже думать не хочется. Если постоянно всего бояться, начиная от маньяков и заканчивая общественным мнением, то и смысла жить я не вижу. Мы все можем умереть в любой момент. Так почему бы не натворить каких-нибудь безумств, пока живой, а? Только Чарльзу о моей поездке знать не обязательно. У него очень сильная аллергия на любое упоминание о городе с Винным Заводом.

К тому моменту как я добрался до дома, мои впечатления от прогулки улеглись и, как назло, проснулась совесть, принявшись тюкать меня своими «если». А если бы тебя обокрали? Избили? А если бы тебя убили? ТЫ О ЧАРЛЬЗЕ ВООБЩЕ ПОДУМАЛ?! ЧТО С НИМ БУДЕТ?! ЧТО С ФЕЛИКСОМ БУДЕТ, КОГДА ОН ПРИЕДЕТ И ОКАЖЕТСЯ, ЧТО ТЫ ВНОВЬ ПРОПАЛ?! ТЫ ХОТЬ ПОМНИШЬ, ЧТО С ТОБОЙ БЫЛО?! ЗАЧЕМ ТЫ ПРОВОЦИРУЕШЬ СУДЬБУ, ИДИОТ?! ЗАЧЕМ?! МАЛО ТЕБЕ БЫЛО?! ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ВСЕ ПОВТОРИЛОСЬ?

Нет, не хочу. Просто хочу чувствовать себя живым, свободным, полноценным человеком, а не страдающим от воспоминаний об ужасе маленьким мальчиком. И в этом мне помогает что-то неадекватное. Я не боюсь. Я просто не хочу помнить. Вот и все.

Мне так хотелось заставить этот назойливый голос в голове замолчать, что я еле удержался от того, чтобы заткнуть уши. Буквально ввалившись домой, я скинул ботинки и пальто и направился на кухню. Кофе. Горячий кофе и пирог. Вот что мне было нужно.

Увлеченный варкой живительного напитка, я не сразу услышал разговор в гостиной. Налив кофе в любимую блестящую разнообразными лаками для ногтей чашку и взяв из-под салфетки предпоследний кусок черничного пирога, я заглянул в комнату. На диване сидели Чарльз и Люцикьян и тихо разговаривали. Я попытался подслушать, но сразу сдался, отправившись наверх. Они почти всегда ведут свои обсуждения на очень серьезные темы, вроде безмерно их интересующей политики, вдобавок еще и на оцидитглацемском языке. При желании я могу не на один час окунуться в подобный разговор, но сейчас мне совершенно не было никакого дела до убитого на прошлой неделе очередного Алистенебрарумского Князя и того, кто пришел ему на смену.

Развалившись на аккуратно застеленной кровати, я включил ноутбук, чтобы перекинуть отснятые файлы. Я пересмотрел несколько раз видео с моря, довольный цветовой гаммой как никогда, и отвлекся, только когда Чарльз пришел в спальню.

Он сел на постель, недовольно косясь на ноутбук на нашей кровати. Я отставил технику на край, по покрывалу добравшись до любимого мужчины и положив голову ему на колени.

– Это был скучный и бесполезный день, – состроив страдальческое выражение на лице, сказал я, рукой гладя его по щеке и делая вид, что несколько часов назад вовсе не пытался совершить изощренный акт самоубийства ради видеоблога.

– В скучной и бесполезной жизни, – вздохнул он. – Я ложусь пытаться спать, – Чарльз поцеловал мою руку и убрал от своего лица. – Ты со мной?

– Рано же еще, – нехотя поднявшись, ответил я. На часах не было еще и одиннадцати.

– Тяжелый был день, – он принялся ослаблять галстук.

– Я тогда на чердак пойду, – чуть подумав, сказал я и, поцеловав его, захватил ноутбук и камеру, отправившись наверх.

Удивительно для чердака, но здесь очень уютно. Несмотря на то, что, как и у всех, на нем хранится всевозможный хлам, он хранится как-то очень аккуратно, разложенный по подписанным коробкам. Только от пыли чихать тянет, но у меня, наверное, никогда не дойдут руки убраться. Мне полы-то каждую неделю безумно лень мыть.

Я устроился на старом диване у самого окна. После недолгих мучений с рассохшейся рамой удалось впустить в пыльное затхлое помещение хоть немного холодного вечернего воздуха. Я долго сидел, просто пялясь в темноту, даже не притронувшись к притащенной с собой технике. Ветер трепал отдельные пряди волос, закрывая лицо, и в какой-то момент я поймал себя на мысли, что любуюсь далекими картинами. В синей темноте тонули желтые огни фонарей и домов, и казалось, будто прямо с чердака можно услышать шум близкого моря. Я восхищался холодом ночного воздуха и гулом поездов, которые по ночам отчетливо слышно. Железнодорожный мост совсем недалеко от дома Чарльза.

Я почувствовал, что меня трясет от холода, только когда мне на плечи опустился плед. Муж сел рядом. В его руке снова была кружка с дымящимся горячим чаем.

– Ты же хотел спать, – сильнее укутавшись в плед, сказал я осипшим голосом. Глупо было так долго сидеть под ледяным ветром.

– Хотел, – он кивнул, вздохнув, – но сегодня явно одна из тех ночей, которые ты так любишь.

Он был прав. Я очень люблю тихие ночи с чистым небом. В них есть своя, играющая на душе восхитительную музыку атмосфера. А когда рядом любимый человек с горячим чаем и пледом, что еще можно желать?

Теплая для души ночь, одна из тех, когда мне даже в голову не приходит что-либо фотографировать и выкладывать в ГИК.

– Прости меня, – грустно улыбнувшись, тихо прошептал я, грея пальцы о горячую чашку.

– За что это? – так же, как и я, смотря в окно, спросил он, держа руку на моем торчащем из-под пледа колене.

– За вчерашнее… я…

– Это было вчера, – отмахнулся он. – А сегодня даже звезды видно, – он посмотрел наверх, заставив меня сделать то же самое. И правда, вдалеке сверкали еле заметные звезды.

– Мне так с тобой хорошо, – отставив кружку на пол, я обнял Чарльза. Я не представляю себя, свою жизнь без этого человека. Он дарит мне столько тепла и заботы, сколько я не видел за всю свою жизнь.

– И даже не будешь ничего фотографировать? – рассмеялся он.

– Не буди лихо!

Так мы и просидели несколько ночных часов, смеясь, занимая себя совершенно не несущим нагрузки диалогом и чувствуя себя по-настоящему счастливыми. Вот так с разницей в сутки можно биться в истерике от собственных воспоминаний и быть счастливым от одного лишь объятия и улыбки. Поразительно.

– Чарльз, – позвал я, чувствуя, что моя сущность фотоманьяка все-таки просыпается и теперь не даст мне покоя. Видеть столь красивые картинки в голове и не запечатлеть их хотя бы на телефон – чистой воды преступление.

– М? – отозвался он, полулежа на мне с закрытыми глазами.

– А пойдем погуляем, – предложил я, уже строя теории, сколько постов и с какими словами выложу сегодня утром.

– Сколько времени? – не без труда приняв сидячее положение, спросил он, поправив чуть съехавшие очки на место. Я дотянулся до телефона, весь вечер пролежавшего на подоконнике. Почти ослепивший меня своей яркостью дисплей вещал: 3:33.

– Полчетвертого, – я поспешил заблокировать это мучительное порождение света.

– А знаешь что? – немного подумав, сказал Чарльз. – Пойдем.

– Ты серьезно? – я не верил своему счастью. Обычно его очень трудно, если не невозможно вытащить из дома, а тут он почти без уговоров согласился.

– Более чем, – кивнул он.

На то, чтобы привести себя в приемлемый вид, у нас ушло не больше пятнадцати минут. Я предпочел проигнорировать его принятие обезболивающего в большей дозе, чем положено. Определенно нужно поговорить об этом, но не сейчас. Сейчас мгновения казались почти что волшебными. Раньше мы никогда с ним не гуляли так поздно или так рано, черт разберет эти два часа между тремя и пятью – уже вроде бы не ночь, но и не полноценное утро.

Сонные дома, легкий, пахнущий весной и морем ветер, мокрые и темные от прошедшего дождя дороги, шум бесконечных поездов. Сердце мое билось сильно и быстро, оповещая не только мозг, но и все тело – Элайз Клемэнт настроен творить. Я фотографировал все, что казалось мне достаточно атмосферным. Телефон, подаренный мне Феликсом на новый год, обладал просто восхитительной камерой. Она улавливала все те тонкости, что я хотел показать. Расплывчатые огни огромного железнодорожного моста и силуэт несущегося поезда – как я умудрился это сфотографировать на фоне еще темно-синего неба – понятия не имею. У меня вообще все самые удачные фото получаются случайно. Так я, когда однажды падал с дивана, случайно сфотографировал окно. Просто окно и тюль. И это фото, выложенное по приколу, собрало двадцать, мать его, тысяч лайков за час. Размазанное. Окно. Со. Шторой. С тех пор я стал выкладывать почти все подряд.

Мы медленно шли вдоль пустой в этот час набережной. Море шумело, лаская слух. Синие волны лизали темный песок, и я жалел, что еще холодно для того, чтобы купаться. Нет, я, конечно, мог бы, но вряд ли Чарльзу было бы приятно проводить вечера за моим лечением.

– Фотографироваться не дашься, да? – спросил я мужа, остановившись у бортика набережной, наслаждаясь незамысловатым морским пейзажем. Нам вообще стоит гордиться нашим морем. Несмотря на страшное название – Кислотное или неофициальное Зеленое, – никакое оно не кислотное и совсем не зеленое. Вода, к счастью, еще не окончательно загрязнена человеком, а весной она и вовсе кажется чистой и прозрачной, как стекло, еще не испорченной миллионами отдыхающих, которые уже в скором времени начнут приезжать целыми автобусами и поездами. Хоть аэропорты уже лет пять как закрыты для гражданских. Раньше самолеты только успевали прилетать и улетать.

– Даться тебе фотографироваться, зная, что ты все подряд выкладываешь в Интернет? Ну уж нет, – с улыбкой ответил Чарльз, облокотившись на бортик.

– Я не буду тебя выкладывать, мы же договорились, – подойдя к нему вплотную, тихо сказал я. Более сильный у моря ветер трепал волосы и одежду, нос заполнял соленый запах, вокруг не было ни единой души, и во всем этом великолепии всего третий раз за все наши отношения Чарльз поцеловал меня вне дома. И если он думал, что я буду просто наслаждаться этим, он ошибся. У меня уже рефлекс – очень удачное вышло селфи, кстати.

– Твое коварство не знает границ, – рассмеялся Чарльз, видимо даже не собираясь бороться с моей манией фотографировать каждую секунду своей жизни.

– Поснимаешь меня? – погладив его по чуть колючей щеке, спросил я, больше чем уверен, влюбленными глазами смотря на него.

– Я не умею обращаться со всей этой ерундой, – покачал головой он. – В мою молодость у телефонов хотя бы корпус был. И хоть пара кнопок. А сейчас что? Один экран, и тот кусок стекла.

– А я тебя научу, – улыбнулся я, проигнорировав остальное, и до семи утра мы провели время на пляже. Чарльз явно себя недооценивал – ему понадобилось совсем немного времени, чтобы освоить «такую сложную» схему фотографирования на «о боги!» новомодный телефон.

Просматривая фотографии по дороге домой, я уже чувствовал, как лайки текут на мою страницу рекой. Море, голубо-розовый рассвет, огни далекого моста и я в кой-то веки не в центре композиции, а единое с ней целое. Порой не так уж и плохо быть просто размазанным ярким силуэтом на сине-желтом фоне, в котором сплетаются природа и творения человечества. Но в одну фотографию я влюбился окончательно и бесповоротно – как-то просто идеально ветер положил мои волосы, я сам удачно повернулся плечом, а Чарльз в нужную секунду нажал на съемку. Свет первого луча солнца упал прямо на камни пальто. Их свечение телефон заснял лучше, чем смогла бы профессиональная камера. Я ни на секунду не пожалел, что вместо сна находился на пляже в это раннее утро.

После завтрака Чарльз отправился на работу в удивительно хорошем расположении духа – видимо, ему самому такой прогулки очень давно не хватало, – а я притащил ноутбук прямо на кухню, принявшись строчить посты в ГИК. Я сменил фото в профиле на новое суперудачное и, выбрав из двух сотен фотографий наиболее крутые, даже не утруждая себя фильтро-корректурой, составил три красивые подборки. Первая – вид с чердака, железнодорожный мост, просто случайные фото крыш чужих домов под синим покрывалом предутреннего неба. Во второй я на свой страх и риск проигнорировал нелюбовь Чарльза к Интернету и выложил две фотографии: на первой я обнимал его так, что за моим его лицо совсем не видно, а вторая все-таки была та, что я успел сделать украдкой. Слишком красивая фотография, чтобы не похвастаться ей. А третья подборка – вся из меня любимого, в совокупности с моей любимой на этой неделе песней – нечто просто идеальное.

Уже через час под каждой из них собралось по несколько десятков тысяч лайков, комментариев из разряда «вау, как красиво» и «ебать, опять этот пидарас в ленте». Фотографию в профиле оценил даже сам Мэтр Бессердечный, от чего я в приступе радости чуть ли не летал по кухне. В десять утра же от Феликса пришло сообщение.

Феликс К. К.: ты с кем мне там изменяешь? [и подозревающая рожица]

Элайз Александэр Клемэнт: Ни с кем, меня Чарльз фотографировал)

Феликс К. К.: не знал, что он умеет

Феликс К. К.: без меня там жизнь кипит значит?

Элайз Александэр Клемэнт: Я скучаю по тебе :(

Элайз Александэр Клемэнт: Когда ты вернешься?

Феликс К. К.: :(

Феликс К. К.: сегодня сажусь на поезд

Элайз Александэр Клемэнт: Еееее

Элайз Александэр Клемэнт: Не потеряйся там никуда по дороге

Феликс К. К.: скоро увидимся :)

К сожалению, это «скоро» являло собой двое суток в поезде. Я в Столице никогда не был и так долго на поездах не ездил, так что не берусь судить, каково это. Остается только надеяться, что путешествующий в одиночку друг вернется живым и здоровым.

Дни в ожидании Фиалки прошли бессмысленно и без особого вдохновения, а в день икс, около часа дня среди всех по большей части бесполезных сообщений пиликнуло одно, имеющее неоспоримый вес.

Константин Ян Кечменвальдек: Если поедешь со мной его встречать, то через 10 минут быть у моей машины.

Элайз Александэр Клемэнт: Я ЛЕЧУ!!!

Через указанные десять минут я уже сидел на заднем сиденье машины с трясущимися от ожидания руками. Почти две недели разлуки с Феликсом – это огромный срок. Идиотизм вянет!

На вокзале среди огромной толпы людей моего двухметрового друга не заметить было трудно. Я даже и слова не дал ему сказать, как уже почти висел на нем, угрожая своей любовью ненароком задушить.

– Клемэнт, не убей меня, я жить хочу, – простонал он, прогибаясь под моей тяжестью. Сжалившись над другом, я все-таки отлип, давая ему вздохнуть и хотя бы поздороваться с отцом.

– Как же я по тебе скуча-а-а-ал, – протянул я, как маленький счастливый ребенок танцуя на месте.

– Ну что, – обняв за плечи одной рукой меня, а другой Феликса, сказал Константин, – как насчет домашнего семейного обеда?

– А я мешаться не буду? – ангельским взглядом посмотрев на него, спросил я.

– Ты всегда мешаешься, – улыбнулся он. – Но это же не значит, что мы тебя не любим.

На этой ноте мы покинули вокзал, не без труда выбравшись из вечно царящей на выезде пробки.

– Где снимали? – нагнувшись к сиденью Феликса, я обнял его, по привычке, за шею. Нет, я определенно его когда-нибудь задушу.

На самом деле мне не очень-то было интересно, что они там в рамках съемок нового клипа группы его братца наделали. Творчества я их не понимаю, но Феликс их всячески поддерживает, уже не в первый раз принимая участие в съемках их музыкальных видео. Его же лицо красуется и на двух студийных альбомах этих второсортных рокеров-самоучек, которые я даже не представляю, каким чудом нашли себе продюсера, с тем учетом, что Люцикьян ни единой копейки в такой проект не вложил бы, даже если бы не был в уме и памяти.

– Не поверишь, большую часть на Стеклянной площади, – ответил друг, несильно ударив меня по рукам. – Я все ноги себе нахрен отморозил.

Стеклянная площадь в Столице, если верить Интернету, представляет собой километровый участок города в виде огромной пустой галереи, пол, стены и потолок которой устелены прочным стеклом. Вход туда стоит заоблачных денег, смысл этого сооружения никому не понятен, но все делают вид, что задумку познали во всей ее красе (впрочем, как и с любым другим современным искусством), и при этом входить туда принято босиком (из этого можно сделать выводы, какая у пола температура в апреле), чтобы не повредить подошвами и каблуками пол. В общем, подарившие городу этот памятник бессмысленности оцидитглацемские архитекторы посмеялись от души.

– Я там больше без дела проторчал, – продолжил друг. – Все съемки свелись к тому, что тут я пафосно иду, тут я пафосно стою, а тут я пафосно падаю с моста. А от механических, мать их, крыльев у меня спина ноет, что хоть умри. Бессердечный точно, мать его, самый настоящий бессердечный человек. Ничего в нем святого. И никакого уважения к возможностям человеческого, мать его, тела.

– Не выражайся, – только и сказал ему на это Константин. Я же промолчал, полностью с мнением друга согласный. Высказывание «красота требует жертв» в данной ситуации как никогда актуально.

– Ну, зато красиво, – вздохнул Феликс. – Должно получиться хотя бы. У Марселя в принципе не бывает плохих работ.

– Но это D.M.O.P., они кому хочешь испортят репутацию, – фыркнул я. Ну не перевариваю я ни Армина, ни остальных пяти музыкантов. К счастью, наша нелюбовь друг к другу взаимна. Решение легкое и простое – не пересекаться и, упаси любой существующий бог, не иметь общих проектов.

– Не наговаривай. Хорошая у них музыка, – сказал Феликс, стараясь, закинув руку назад, достать меня. Я успешно его руки избегал.

– А я и не про музыку. Я про солиста-идиота.

– Да ну тебя, – рассмеялся Феликс.

– Сказал такой же идиот, – покачал головой Константин.

– Спасибо, – искренне улыбнулся я. В конце концов, иметь канал с названием «В тренде наш идиотизм» и не быть при этом идиотом – преступление.

Когда мы приехали к ним домой, Люцикьян невозмутимо играл в шахматы с одним из котов и с радостью отказался от этого занятия, стоило только Константину разогреть заранее приготовленную им еду. Обед, в котором не было ни кусочка мяса и ни единого намека на что-то животного происхождения, прошел за рассказом Феликса о Столице и едкими комментариями об этом городе Люцикьяна. В свое время окончив там лучший в стране медицинский университет, он уехал оттуда так быстро, как смог, обосновав это тем, что «в Столице нечем дышать». Видимо, в алистенебрарумском городе Свободной Войны ему дышалось определенно легче. Константин же встрял в спор только однажды, сказав, что морской воздух все равно лучше. Люцикьян пожал плечами и, сменив тему, принялся вновь критиковать образ жизни старшего внука. Константин сразу отказался с ним спорить, а Феликс, наоборот, вел с дедом горячую дискуссию, за которой они оба не заметили, как перешли с одного языка на другой. Я без интереса копался вилкой в тушеных овощах, все еще надеясь, что в них появится хоть что-то, похожее на нормальную еду, но мои надежды были жестоко обмануты. Ничего не имею против веганства, но сам, скорее всего, я никогда на подобное питание не соглашусь. До этого дойти надо, чтобы воспринимать как благо во имя зверушек и здоровья, а не как мучение. А для меня это мучение. Самое настоящее.

Домой я вернулся голодный, но довольный тем, что мой друг снова находится на доступном для меня расстоянии в любое время дня и ночи. Напевая услышанную еще в машине по радио песню, я протанцевал на кухню, надеясь найти что-нибудь более весомое в своей калорийности, но моментально забыл обо всем, что хотел. Чарльз неподвижно лежал на полу вместе с осколками разбитой чашки. Я рухнул с ним рядом, трясущимися руками принявшись нащупывать пульс. У меня сердце заколотилось так, что я чувствовал его у себя в горле. Не сумев справиться со своим неадекватным состоянием, я не придумал ничего лучше, как бегом вернуться к Кечменвальдекам и попросить помощи.

– Да не дрожи ты так, – одернул меня спокойный как удав Люцикьян, правой рукой с аномально длинными пальцами бесспорно нащупав в теле моего любимого человека признаки жизни. – Рыжий, нормально все будет, не наводи панику.

– Может, СМСС?.. – неуверенно спросил Константин.

– Не надо, – даже не задумываясь, ответил Люцикьян. – Помоги мне его дотащить до кровати.

Я сидел на полу у стены, даже не чувствуя у себя на плечах руки обнимающего меня Феликса, и с ужасом смотрел, как Кечменвальдеки подняли кажущееся безжизненным тело моего мужа и понесли из кухни.

До позднего вечера мы с Люцикьяном просидели около Чарльза, который еле дышал, но дышал! Меня трясло от переживания и непонимания, почему Кечменвальдек не собирается ничего делать, спокойно сидя у его кровати и чего-то ожидая.

– Как вы это понимаете? – не выдержав, спросил я.

– Понимаю что? – повернувшись ко мне, спросил Люцикьян.

– Что с ним все будет в порядке?

Я уже третий раз за два года наблюдал подобную картину. До врачей и больниц дело не доходило, и меня это откровенно бесило. Я не понимаю, как Кечменвальдек, сам будучи медиком, может так относиться к болезни своего друга. Очевидно, что вылечить его уже невозможно, но можно же ему как-то помочь, облегчить боль, от которой он теряет сознание, пока не начнет глотать другие таблетки, заменив те, к которым организм уже привык.

– Может, будет в порядке. А может, и не будет. Я обычный человек, мне не дано знать будущее. Но я уже тридцать семь лет наблюдаю, как он мучается. Начиная с того, как он парализованный лежал в кровати, продолжая инвалидным креслом и десятками операций, половину из которых проводил я сам. Тебе стоит менее болезненно относиться к его состоянию. То, что он ходит – медицинское чудо. То, что он до сих пор жив – тоже. От того, что мы начнем вызывать по каждому поводу СМСС и запихнем его в больницу до конца жизни, уже ничего не изменится и будет только чистой воды неуважением к нему. Все рано или поздно умирают, Элайз. Ты как никто другой должен с пониманием относиться к смерти.

– Я не выживу, потеряв его… – всхлипнув, ответил я.

– Эгоистичное самовнушение, Клемэнт, – зло бросил он и больше со мной не разговаривал, сколько бы вопросов я ему ни задавал. Отбросив все попытки вновь разговорить его, я задумался над его словами. Но легче от этого не стало. До самого утра меня колотило от переживания. Это была третья за наши отношения подобная ночь, а страшно мне было все равно как в первый раз. Осознание, что я могу в любой момент лишиться любимого мужа, становилось болезненно острым. Я не хочу даже привыкать к мысли, что рано или поздно Чарльз уйдет, и никто ничего не сможет с этим поделать.

– Я люблю тебя, – шептал я ему, когда Люцикьян ушел, сочтя, что высидел у постели больного достаточно времени. – Не оставляй меня…

– Не оставлю, – не открывая глаз, тихо ответил Чарльз, слегка сжав пальцы на моей руке.

И только после этого мое сердце перестало биться как обезумевшая в клетке птица. Все силы у меня теперь уходили только на то, чтобы не заплакать при нем. Мои слезы его только расстроят, а я не имею никакого права его расстраивать.