Читать книгу Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Жизнь и подвиг православных христиан. Россия. XX век - М. И. Дегтярева - Страница 35

Часть II

В революционном вихре

Верный в малом во многом верен будет

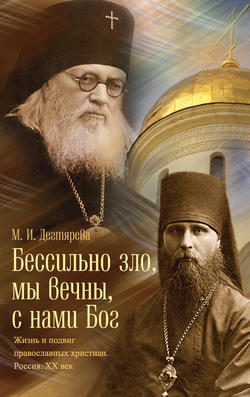

Игумен Серафим (Кузнецов)

1875–22.02(07.03).1959

ОглавлениеВ Евангелии о служении ближнему говорится как о величайшей добродетели. Господь обещает удостоить награды того, кто, оказав милость страждущим, послужит в их лице Ему. Даже духовные дарования сами по себе ставятся не так высоко, как забота о другом человеке (см.: 1 Кор. 13, 1–3; Иак. 2, 14–18), поскольку в ней заключается высшая из всех добродетелей – любовь. Один из примеров исполнения этой христианской добродетели – житие игумена Серафима (Кузнецова).

Монах с «Русского Афона»

Паломника из России в Иерусалиме ожидает необычное открытие. Возле часовни, неподалеку от греческой кельи в Новой Галилее, сохранилась могильная плита с надписью:

«РУССКИЙ СВЯЩЕННО ИГУМЕН СЕРАФИМ НАЧАЛЬНИК СВЯТО СЕРАФИМОВСКАГО СКИТА ПЕРМСКОЙ ЕПАРХИИ ОН ПРИВЕЗ ГРОБ С ТЕЛОМ ЕЛИСАВЕТЫ ФЕДОРОВНЫ В ИЕРУСАЛИМ В 1920 г. 2 фев.».[68]

Кто же он, игумен Серафим? Как оказалась связана его жизнь с судьбой преподобномученицы Елисаветы?

Об игумене Серафиме сохранилась память на месте его подвижничества – в Пермской епархии. Первая половина его служения Церкви была связана с обустройством скита знаменитого Белогорского Свято-Николаевского монастыря. Этот монастырь, находящийся в уединенном месте, в ста верстах от Перми, на возвышенности, среди лесов, до революции называли на Урале «Русским Афоном». Основан он был в 1893 году в память о чудесном избавлении наследника российского престола Цесаревича Николая от опасности в Японии.[69] В год, когда было совершено покушение, на месте будущего монастыря был поставлен высокий деревянный крест, получивший название «Царский», а спустя два года освящено место для закладки храма. В 1902 году на месте деревянного строения был заложен новый каменный Крестовоздвиженский собор, строительство которого продолжалось ровно пятнадцать лет. К 1917 году величественный собор, напоминавший Храм Христа Спасителя, поднялся как своеобразный символ начала крестного пути семьи Романовых и Русской Православной Церкви – самый величественный, грандиозный храм Пермской епархии.

Монастырь считался в ту пору одним из лучших: помимо столярной и слесарной мастерских он имел и переплетную, и иконописную. При обители был открыт приют для 25 сирот, там детей обучали грамоте и ремеслам.

Серафимо-Алексеевский скит, где подвизался игумен Серафим, находился в шести верстах от Свято-Николаевского монастыря. В 1905 году освятили его храмы: деревянный – в честь преподобного Серафима Саровского и пещерный – в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.

Игумен Серафим был человеком истинно монашеского устроения, и главным для него было собирание «зерен» духовного опыта, всего, что связано с наукой внутреннего делания. Однако за послушание он принял на себя и благоустройство обители.

В 1908 году именно о. Серафим привез из паломнических поездок на Афон и на Восток крест с частицей Честного и Животворящего Креста Господня, камень от Голгофы и от Гробницы Божией Матери, ковчежец с мощами великих святых: Иоанна Крестителя, апостола Андрея Первозванного, евангелистов Луки и Марка, святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, пророка Исаии, великомученика Георгия и др. А над Царскими вратами была помещена икона «Достойно есть» – благословение настоятеля Андреевского скита на Афоне.

Важной частью служения о. Серафима была и просветительская, публицистическая деятельность. В 1907 году вышла в свет его книга «Скитский насельник», в 1910-м в столице была издана следующая его работа – «Путевые впечатления», где он подробно описал свое путешествие в Иерусалим и на Святую Гору. Перед революцией о. Серафим принимал деятельное участие в издании патриотического журнала «Голос долга», на страницах которого статьи, посвященные Православной Церкви, и рассказы о молитвенной помощи святых соседствовали с экскурсами по истории дома Романовых. Его публикации доходили до Государя и заслужили высочайшее одобрение. Вот в эти-то годы и зародилась духовная связь между белогорским подвижником и настоятельницей Марфо-Мариинской обители.

Трагическое совпадение

По приглашению игумена Серафима в 1914 году Великая княгиня посетила Белогорский монастырь и Серафимо-Алексеевский скит. Молитвенник, постник, замечательный пастырь, белогорский игумен оказался ей внутренне близок. Визит этот был частью паломнической поездки по русским монастырям, которую Елизавета Федоровна совершила вместе со своей сестрой принцессой Викторией Баттенбергской. Они посетили Нижний Новгород, Казань и Пермь. 16 июля августейшая паломница побывала в Верхотурье, молилась у мощей почитаемого в Сибири и на Урале праведного Симеона Верхотурского.[70]

В пути Великую княгиню догнала тревожная телеграмма от Александры Федоровны. Игумен Серафим оказался невольным свидетелем переживаний, вызванных известием о надвигающейся войне: «Прочитав телеграмму, Ее Высочество побледнела и несколько минут не могла ничего сказать. На мой вопрос, что случилось, она сказала: “Сестра просит помолиться, чтобы Бог отвел войну, ибо войну желают враги России, желая гибели ей”».[71]

Тяжелые известия заставили Елизавету Федоровну и принцессу Викторию вернуться в Петербург, и совсем скоро над Россией разразилась гроза.

Драматические эпизоды особенно связывают людей: после этой поездки на Урал игумен Серафим стал для Великой княгини одним из наиболее близких духовных лиц. Между ними завязалась переписка. Весной 1917 года они встретились в последний раз в Москве.[72] Предчувствуя опасность, игумен Серафим предложил Елизавете Федоровне выехать на Урал, где, как он говорил, неподалеку от Алапаевска у него «есть хорошие люди в старообрядческих скитах».[73] Но княгиня отказалась из опасений, как бы ее исчезновение не отразилось на судьбе ее близких. Она лишь попросила: «Если меня убьют, то прошу вас, похороните меня по-христиански».[74] Кто бы мог предположить тогда, что упоминание о скитах на Урале близ Алапаевска, было как бы указанием на предстоящий Елизавете Федоровне крестный путь!

Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу

68

В надписи есть неточность: игумен Серафим доставил мощи в Иерусалим 28 января 1921 г.

69

11 мая 1891 г. во время посещения Николаем Александровичем одного из японских городов на него было совершено покушение: полицейский, стоявший в оцеплении, внезапно подбежал к Цесаревичу и дважды ударил его по голове саблей. К счастью, раны длиной около 9 и 7 см оказались неопасными.

70

Просьба о молитве у мощей святого праведного Симеона Верхотурского исходила от Александры Федоровны.

71

Рассказ об этом эпизоде помещен в книге игумена Серафима «Мученики христианского долга».

72

Миллер Л. Святая мученица Российская Великая княгиня Елисавета Феодоровна. С. 242.

73

Вяткин В. В. Христовой Церкви цвет благоуханный: Жизнеописание преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны. М.: Православный Свято-Тихоновский богословский институт, 2001. С. 189.

74

Серафима (Путятина), инокиня. Об останках Великой княгини Елисаветы Феодоровны // Возрождение. Ежемесячный литературно-политический журнал. Париж. 1964. № 151. C. 15.