Читать книгу De mujeres y partos - Mª José Alemany Anchel - Страница 6

ОглавлениеPRÓLOGO

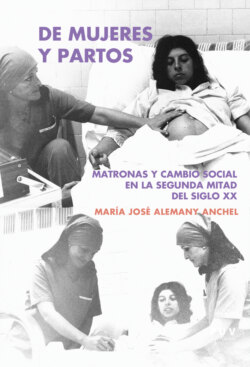

El libro de Mª José Alemany De Mujeres y partos: Matronas y cambio social en la segunda mitad del siglo XX es una importante e interesante contribución al estudio de la construcción histórica de la maternidad, de las prácticas en torno al parto y al nacimiento, y además, y en un sentido más amplio, una contribución al conocimiento de la experiencia de las mujeres en las últimas décadas. Entre otras razones, porque es un libro que plantea un interesante análisis sobre las experiencias y las propuestas de un colectivo fundamental en la historia de la sanidad en España como es el de las matronas en la segunda mitad del siglo XX. En este sentido, es un trabajo que –tanto para la historia como para la historia de las mujeres y para la historia de la medicina y la sanidad–amplía el conocimiento sobre el significado y las consecuencias de la implantación de las grandes unidades hospitalarias en los años setenta respecto a la atención al parto de las mujeres, particularmente en el territorio valenciano.

Y la autora, Mª José Alemany, ha estado y está en condiciones especialmente indicadas para la realización de este excelente estudio sobre los discursos y las prácticas en torno a la maternidad y al parto. En primer lugar, por su trabajo profesional, tanto como matrona dedicada a la actividad asistencial en un paritorio de la sanidad pública durante más de veinte años, como por su condición de profesora de enfermeras y matronas. Y en segundo lugar, porque además es licenciada en historia, y está en posesión de una amplia formación académica en estudios de género y teoría feminista. Esta síntesis entre experiencia y formación profesional y académica permite a la autora abordar desde varias perspectivas el estudio de la historia y el significado de la transición del parto a domicilio al que se realiza actualmente de modelo hospitalario. Y sobre todo, le permite enmarcar este fenómeno en el amplio escenario de la historia de la maternidad y reflexionar teórica, histórica y sociológicamente, sobre los efectos y las repercusiones que estos cambios tuvieron tanto sobre las mujeres que han dado a luz como sobre las matronas.

Un correcto análisis del tema requería que éste interrelacionase varias perspectivas metodológicas, pero que se plantease fundamentalmente –como ha hecho la autora– desde la perspectiva de género y desde la teoría feminista. Porque estos planteamientos teóricos y metodológicos permiten detectar y calibrar las relaciones sociales y las jerarquías de poder históricas y culturales entre mujeres y hombres en cada momento histórico, incorporando elementos de análisis de la teoría de género para la interpretación de las fuentes cuantitativas y cualitativas. Y en efecto, la perspectiva de género configura en el presente estudio las hipótesis de partida, el estado de la cuestión, la elección y el tratamiento de las fuentes primarias –entre ellas, las de procedencia jurídica–, y muy particularmente, la utilización de las fuentes orales. Desde estas bases teóricas y metodológicas, la autora ha realizado un minucioso estudio en el que se interrelacionan dos cuestiones, la evolución contemporánea de la práctica profesional de las matronas y de las prácticas y agencia femenina en torno al parto. Y para ello se toma como punto de inflexión el cambio representado por el paso del parto en el domicilio al parto hospitalario.

Así, el estudio se sitúa cronológicamente en el período comprendido entre el final del franquismo y la transición y consolidación a la democracia en España. Y para explicar las características de los cambios sanitarios y del parto en dicho período, se realiza un recorrido histórico sobre los antecedentes de estas prácticas en los siglos anteriores. Porque, en efecto, a lo largo de la historia, en diferentes momentos y contextos históricos, las mujeres han sido tradicionalmente las protagonistas no sólo del inicio de la vida, del parto, sino también de la ayuda, la asistencia y la compañía en el mismo. Sería con las revoluciones liberal-burguesas y la construcción de la medicina como ciencia cuando los médicos –varones todos en esos momentos– comenzaron a tener un rol decisivo en este proceso, desplazando el saber y la cultura depositada históricamente en manos femeninas.

En el caso de la sociedad española, hasta fechas muy recientes el parto ha sido un acto sanitario a domicilio ayudado por una matrona. Y los cambios en este sentido se iniciarían a partir del Plan de Estabilización franquista de 1959. Una fecha que marca el inicio del desarrollismo, y en el ámbito de la salud concretamente, este desarrollismo franquista se plasmó en la construcción de hospitales públicos y de las llamadas Ciudades Sanitarias. Ciertamente, este cambio mejoró sustancialmente la asistencia médica a la población en general, pero por otro lado también comportó cierta deshumanización y tecnificación en la asistencia a los y las pacientes. Y esto se hizo especialmente evidente en el caso estudiado, en la atención al parto de las mujeres, de tal manera que reconocidas historiadoras de la medicina como Teresa Ortiz señalan en este ámbito una mayor evidencia de las relaciones de hegemonía de cirujanos y médicos varones, y la subordinación de las matronas mujeres respecto a su autoridad profesional.

En este sentido, Mª José Alemany ha rastreado en este estudio cómo estas prácticas sanitarias se han caracterizado en las décadas estudiadas por una progresiva pérdida de autoridad de las matronas en el proceso de colaboración con las mujeres de parto en beneficio de los médicos varones, y también por el desarrollo de rígidos protocolos y técnicas hospitalarias, utilizadas en ocasiones abusivamente. Esta primacía de protocolos asistenciales en los paritorios hospitalarios ha minimizado el papel de las mujeres en las decisiones de su propio parto, en beneficio de mayor comodidad médica, que se ha presentado siempre como mayor seguridad asistencial. Es en este proceso en el que la autora se plantea la hipótesis en torno a la existencia o no de posibles resistencias por parte de las matronas ante la progresiva pérdida de su agencia, autoridad y autonomía. También, ante la disolución de la voluntad de la mujer parturienta en beneficio de su consideración como una enferma hospitalaria. Y sin embargo, el estudio concluye que no hubo resistencia sino aceptación ante las ventajas del nuevo sistema, y que en los casos en que se pudo producir dicha resistencia, lo hizo sólo con estrategias de no confrontación a las nuevas normas.

Para analizar este proceso la autora ha recurrido de una forma especial, pero no exclusiva, a las fuentes orales, mediante entrevistas a las protagonistas, analizando cualitativa y rigurosamente los testimonios de las matronas, a partir de sus experiencias, sus actitudes, sus prácticas y su subjetividad. La utilización de fuentes orales ha permitido recoger los testimonios de matronas que trabajaron en distintas instituciones sanitarias, tanto en Valencia –la construcción y puesta en funcionamiento en 1971 del Hospital La Fe es el eje vertebrador del libro– como en otras ciudades españolas, en la segunda mitad del siglo XX. Las experiencias recogidas reflejan distintos posicionamientos personales, en función de las circunstancias o vivencias individuales que tuvieron, y también planteamientos que forman parte del discurso colectivo del grupo al que pertenecían. Estos discursos muestran, lógicamente, la existencia de contradicciones internas, solapamientos, o tensiones con otros discursos y propuestas existentes. Muestran igualmente la pérdida de poder y de autonomía tanto de las matronas como de las madres en el proceso de hospitalización de los partos. Y al mismo tiempo, reflejan como comentábamos la inexistencia de resistencias significativas de las matronas a este proceso, y la utilización por ellas de mecanismos de aceptación y de no enfrentamiento, revelándose tan sólo puntualmente ante situaciones médicas concretas, pero sin cuestionar el modelo.

En este mismo sentido, es relevante la constatación de que de forma paralela al proceso de aceptación del discurso médico hegemónico, las matronas que habían atendido partos en los domicilios experimentaron una clara mejora en sus condiciones de trabajo y de vida cuando pasaron al sistema hospitalario. Como se recoge en el libro, por primera vez comenzaron a tener un trabajo regular, una jornada laboral con un salario fijo mensual sin depender del número de partos que hicieran, con días reglados de descanso y de vacaciones. Así, resulta particularmente interesante la heterogeneidad de percepciones, opiniones y experiencias de las matronas, sus distintos planteamientos ideológicos, culturales y profesionales con relación a las resistencias o no a los cambios, a las actitudes de subordinación o no a los médicos, al rechazo o a la aceptación de la coordinación entre distintas posturas. Y esta complejidad revela que frente a una de las hipótesis que implícitamente la autora se planteó inicialmente –una posible mayor resistencia por parte de matronas combativas ante la pérdida de autonomía al llegar al hospital–, los testimonios recogidos muestran no sólo la aceptación, sino más aún, una acogida positiva más o menos generalizada. Con todo, también son significativos los testimonios de algunas matronas muy atentas a las novedades científicas y dispuestas a mantener una relación no jerarquizada con médicos y mujeres.

Así, la ruptura definitiva en el modelo de parto en el domicilio –el considerado tradicionalmente el normal–, producida a comienzos de los años setenta del siglo pasado con la extensión del Seguro Obligatorio de Enfermedad y tras la construcción de hospitales públicos, comportó importantes cambios en la mentalidad de las mujeres y en la de sus familias, que identificaban el parto en el hospital con la seguridad requerida para un parto especial y complicado. Pero como decíamos, al mismo tiempo la agencia de las mujeres –en este caso, las que daban a luz– fue desapareciendo y fue concentrándose en los profesionales sanitarios especializados. El segundo período de este proceso se dio en los años ochenta, cuando ya es el parto hospitalario el que ha pasado a considerarse el normal, sin contemplarse la posibilidad de ningún otro escenario. Finalmente, a partir de los años noventa con la Promulgación de la Ley General de Sanidad, y sobre todo en las últimas décadas con el desarrollo jurídico de los derechos de las y los pacientes, se ha ido produciendo cierta recuperación de la capacidad de decisión tanto de las matronas como de las mujeres parturientas. Y éstas han comenzado a plantearse distintas maneras de vivir el parto, con mayor información y capacidad de agencia. Es en este último contexto en el que se han abierto posibilidades múltiples en torno a las vivencias del parto, y entre sus consecuencias, puede detectarse cómo la función de las matronas ha ido deviniendo de nuevo una función clave, desarrollando nuevas perspectivas profesionales, funciones de educación sanitaria y de educación maternal, informando y formando a las mujeres.

En definitiva, Mª José Alemany ha realizado en el presente libro un detallado estudio sobre este proceso de cambio estructural, jurídico y médico en las prácticas sanitarias, sociales y culturales en torno al parto, así como las experiencias y testimonios de sus protagonistas, las mujeres parturientas y las matronas. Y por ello, su estudio constituye un excelente ejemplo sobre la construcción histórica y social de la maternidad. Desde la explicación histórica, comprobamos que mujeres y hombres estamos construidos culturalmente en un orden simbólico preestablecido, que es asimétrico y jerárquico, en el que las mujeres han ocupado y ocupan un lugar subordinado. Y la medicina y la sanidad, la ciencia en un sentido amplio, han participado históricamente de los discursos construidos por la cultura androcéntrica en base a un orden (simbólico), que conforman lo que en una sociedad concreta se entiende por ser mujer o ser hombre, por la feminidad y la masculinidad hegemónicas, y condicionan las prácticas y las relaciones de género existentes tanto en la vida privada como en la vida pública. Las experiencias público/privadas femeninas aquí recogidas lo muestran acertadamente.

ANA AGUADO

Universitat de València