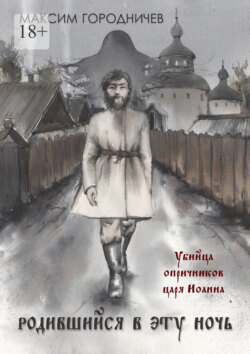

Читать книгу Родившийся в эту ночь - Максим Городничев - Страница 3

Пролог

ОглавлениеОбъятый ужасом бесовского маскарада, народ притаился по своим жилым схронам. Потому-то Москва и выглядела обезлюдевшей, начиная с закатного часа. Это спасало случайных прохожих от опричных взглядов, хотя в некоторые дома стучались и за полночь.

В тот августовский вечер трупы казненных, пинаемые порывами ветра, мерно покачивались на веревках. Я шел вдоль Китайгородской стены, стараясь не оглядываться. Небо быстро обесцветилось, краски жадно впитал вечер. Пахло печным дымом и домашней сдобой. Мимо, кряхтя, прошуршала карета, извозчик вытирал площадь пьяными глазами, лошадь слезилась носом, я тянул капюшон на лоб.

Углубляясь в лабиринты Китай-города, я шагал по мосткам – деревянные избы и церквушки обступали с боков. Я сплюнул под ноги горечь, не переставая прислушиваться к окружающим шумам. Люди затаились, но теперь заговорил старый сруб, задребезжали наличники на окнах. Над головой ворковали парочки воробьев – тех самых, что живут под крышей всякого доброго дома. Еще несколько переулков – вот он, постоялый двор «Старая ягода». Корчма эта славилась не кухней, а подвалами, где опричники насиловали и убивали девочек из крестьянских семей. Вся Москва знала это место и проклинала его, но мало кто смел поднять голову, сорвать шапку с чела и пойти против «псов царевых». Те немногие пропадали без следа.

«Теперь дождись темноты, – прошептал ОН, – здесь в воздухе смерть». Я кивнул, не размыкая губ, видны были прозрачные крылья, зависшие над «Старой ягодой». Они реяли над коньком крыши, дрожали разогретым воздухом.

Чернила в облаках густели, схватывались на холсте ночи, зыбь над головой начала сочиться дождем. Мимо прокатилась рывками шляпа, сорванная с чьей-то лысины, никто за ней не гнался. Я проследил за бесхозной вещью, слушая, как бренчат капли воды по доскам, как клюют, одна за другой, железный карниз.

Вдали звякнул колокол, час пробил. Я вышел из тени и перемахнул забор, оказавшись на заднем дворе корчмы. Ближайшее окно ее имело ширину в два локтя, но невысокое, по величине бревна, не влезешь при всем желании. Чуть в стороне громоздился разбухший сруб колодца, его перекрывала поросшая грибком двускатная кровля. На деревянном вороте позвякивала цепь с помятым ведром. «Исполати – на нашей кровати!» – хихикала кровелька, украсив изречение заборчиком из пяти восклицательных знаков.

– Тьфу, нечисть.

Минуты потянулись медленнее, чем нить из пауковой задницы. Но вскоре дверь «Старой ягоды» отворилась, в сенях почудилось движение. Тьма дверного проема оказалась гуще темноты ночи. Хрустнули доски настила под тяжелыми сапогами. Я спрятался за плющ – черный балахон скрывал от глаз людских, хотя случайный голубь на коньке крыши смотрел прямо на меня.

Опричник дернул колодезный ворот, бросая ведро в глубину, подождал, пока цепь, тарахтя, раскрутится, и принялся с хэканьем вращать рукоятку, вытягивая наполненную ключевой водой тару. До меня долетел запах жареного лука и кислой браги. Пока пес государев вращал барабан, я мог бы трижды убить его, как перед иконой перекреститься, но мысль эта схлынула ленивой волной. Слишком мелка добыча, я хотел заполучить Малюту.

Опричник подхватил ведро и двинулся к корчме, ориентируясь на чернильный в ночи дверной проем. Он нащупал ладонью притолоку, провел пальцами по рассохшейся древесине, и перешагнул порог. Поры на его лице открылись, впитывая печной жар, валивший из кухни.

На улице и впрямь остыло, пахнуло осенью. Я вылез из-под плюща и бесшумно проник в корчму, прежде чем опричник закрыл дверь. Мужик подхватил ведро и удалился, продвигаясь на ощупь. Я стоял в сенях несколько минут, прислушиваясь к шумам дома. Мышь чихнула под полом, крякнули стропила, и больше ничего.

Сени троились, как витязево распутье, убегая вперед и в стороны. Смежное пространство слева оказалось кладовой, доверху забитой ароматами сыров и свежеиспеченного хлеба, а дверь направо – кухня, языкастая из-за потрескивающих в печи углей. Глиняный идол дышал багровыми всполохами, подсвечивая свои чугунные ноздри с облупившейся окалиной.

Жаркий объем кухни разрезала тонкая струйка влажного ветерка. Я постоял у порога и понял, что не ошибся. Сделал несколько шагов, едва не наткнувшись на притаившуюся в углу ростовую икону. В печных вспышках очи святого казались живыми. Отступив от образа, я все еще чувствовал на себе зоркий взгляд, как будто глазные яблоки нарисованного человека сдвинулись в орбитах, провожая. Смущенный, не сразу разглядел я в трепетном свете черный квадрат. Судя по движению сквозняка, это был открытый подпол.

Сапоги осторожно нащупали первую ступеньку, ладонь похлопала по ткани балахона – топор на месте. Полдня точил, пора его в ход пустить. Погреб оказался просторной горницей, у дальней стены теплилась лампада, в ее неровном свете читались контуры креста. Только крест был скособоченный, будто старую медь решили переплавить, да в последний момент передумали. Воздух в горнице не задерживался, сверлом уходя по узкому коридору.

Я медленно двинулся вперед. Шагов через десять остановился и тут же почувствовал шелест за спиной. Ощущение крошечное и неясное, шорох в ткани одежды. Я замер, когда вокруг шеи сложилось нечто, похожее на липкие пальцы. На горле словно застегнулся холодный воротник. «Смелее, – сказал паразит, – не для того я в дыру наоборот лез, чтобы ты на пороге мялся».

Я вновь осознал, что вижу двумя парами глаз, думаю двумя мозгами, гоню кровь двумя сердцами. Между мной и попутчиком протянулась невидимая, но живая пуповина.

«Давай же, Малюта близко», – настаивал паразит.

Я стронулся с места, вскоре оказавшись перед дубовой стеной. Чугунная закорючка дала понять, что это всего лишь дверь. Постучался гулким суставом, не дожидаясь потянул ручку. Разъялись засовы, обозначился пустой проем. Через секунду свечка, трепещущая в горнице, наполнила подвал лицами. Первым нарисовался овал головы с шишкастыми скулами. За плечом мужика топтался не менее выразительный тип, линялая рубаха раздувалась на его шерстяной груди. Я узнал обоих. Свинолуп, Вакса… Основательные имена, породой за версту несет. Так мы стояли недвижно, в тесноте и обиде. Вакса перебросил цигарку за другую щеку, подтянул затасканные портки с отвисшими коленками.

За спинами тюремщиков открылась неожиданная пастораль: кривобокий стол да калечная табуретка. А еще у стены медитировали на кольях два монаха, под их ногами дворняга мела хвостом. Завтра голова ее у луки чьего-то седла болтаться будет. Псина тянула влажным носом запах мучеников и выдувала скулеж.

Мы с опричниками смотрели друг на друга долгие пять секунд, как дальние родственники, молчали. Потом Вакса затянулся, с кряхтением выпустив дым, и впечатал окурок в пол. Я заметил, что его идущие гармонью сапоги подкованы, как у Свинолупа.

– Ты чего здесь, Раскольников? – спросил шерстяной.

Я аккуратно затушил злость, приберег на потом. Веко Свинолупа дернулось.

– К Малюте с повинной, – шевельнул я сведенными тиком губами, – можно войти?

– Входи, – сказал Свинолуп, не двигаясь. Я шагнул к нему, неожиданно хрустнув костями в плечах и пояснице. Меня мгновенно накачало горячим воском, тело почти лопнуло по швам, выпуская клей сквозь поры. В существе, вылезавшем на первый план, заслонявшем меня, с трудом узнавался человек. На моей коже закипела вязкая жидкость, повисая в воздухе липкими щупальцами. Лица у твари не было – его разворотило сочащимся из пор воском. Вещество пульсировало в суставах, словно сердце пыталось выгнать инфекцию. С каждым туком пульса в жути проявлялась новая деталь: распахнулась борона огромного рта, полного зубов, вспыхнули круглые фонари глаз, они надвинулись на опричников, накрыли их собой.

– Сердце, легкие, печенка – вкуснотища! – промурлыкала жуть моими губами.

Первым закричал Свинолуп. Кажется, я прихлопнул его огромной, как грабля, ладонью, потом услышал дыхание Ваксы. Тюремщик втянул воздух, а когда место в легких закончилось, вывалил из горла трепещущий визгом флажок языка.

Паразит ударил наотмашь, кровь хлынула из Ваксы, будто сточная вода из пробоины в желобе. Голову опричника бросило назад, я разглядел мелькнувший профиль, увидел, как вскипает кожа вокруг его глаза, наполняясь изнутри дурной кровью.

Минуту спустя я стоял посреди горницы, возвращаясь к привычным формам, и перескакивал взглядом с одного неподвижного тела на другое.

«Ну вот, парень, а ты сомневался, – сказала жуть, – пойдем дальше. Ну, что застыл?»

И я пошел вперед, болтаясь разорванным якорным канатом. Меня колотило в сухом ознобе, но тварь, угнездившаяся внутри, не давала упасть. Хоть тело и бушевало, внутри разлилась вялая тревога, никак не подходящая ситуации – дешевое эхо истинных человеческих эмоций.

Коридор изогнулся рыболовным крючком, шагов через тридцать я уперся в новую дверь, тяжелее и массивнее предыдущей. Дернул за ручку, дубовое полотно скрипнуло ребрами, отворилось. И первое, что я услышал, был легкий звон стаканов. Под стеклянный бит косматый мужик раз за разом вторгался девчонке в кишки. Я почувствовал, как с каждым толчком ее дыхание натягивалось, мышцы в животе напрягались. Увидев меня, Малюта вздрогнул, застыл на секунду, а потом дернул узницу за волосы. Пшеничным стогом они торчали из его огромного кулака. Я всмотрелся в лицо девушки, и не сразу узнал Софью. Выглядела она худой словно тень и такой же бледной. Узница сложила руки в слабые кулачки и не издавала ни звука. Я улыбнулся ей, улыбнулся за нас обоих, и слава Богу, уголки ее губ чуть воспряли. Софья была измождена, лицо перечерчено высохшими руслами слез.

Я перекатил глаза на Малюту – с этого дня жизни в нем не больше чем в придорожном кресте будет. Лицо кожаное, низкий лоб в два пальца, капли пота, в бровях застрявшие, а глаза колючие – взгляд жесткий и понимающий. Именно взгляд делал его неинтересное лицо выразительным. За спиной Малюты развернул крыла прозрачный уродец, я сразу его узнал. То был провожатый в мир иной. И даже грязные холщовые штаны с потной рубахой опричника не могли перебить его дух.

– Ты еще кто, бля? – замороченно пробормотал пес царев, будто произносил эти слова по сто раз на дню. Руки его ловко заправили плуг в штаны.

Я поднес руку к лицу и изобразил, как театрально снимаю маску. Миг он внимал с деревянной полуулыбкой, потом наклонил голову набок, по-прежнему не спуская с меня глаз. Жест чистого высокомерия.

– Ты кто такой? – повторил Скуратов.

Теперь жуть заставила мою руку подняться к лицу и сделать странный жест, как будто закладывает табаку за щеку.

Малюта не понял:

– Что это значит?

– Жизнь вьется прихотливо, – пояснило существо, и его рубленые слова упали в тишину. Так мы стояли с полминуты, когда до Малюты наконец дошло. Я видел, как под росчерком бровей просачивается понимание.

– Трахнешь меня, как я эту бабу? – уточнил опричник.

Паразит улыбнулся, это ощущалось как искажение мышц на лице.

– Зачем вы с ней так? – сказал я и попытался сглотнуть, но корень языка онемел.

– Не лезь, – шикнул паразит.

– Кто кого сможет, тот того и гложет, – ответил опричник и одна его бровь полезла на лоб. – Эй, ты с кем толкуешь? Горькой нахлебался?

– Со мной, – ответил паразит, – с выгребной ямой. Много я успел повидать, и вот что скажу: когда делаешь добро, оно умножается, как хлеба и рыбы. Это единственное чудо на земле. Отдавать – значит жить, а вот брать чужое – все равно что от себя откусывать. И видно сразу, что тебя уже нет вовсе, ничего не осталось. Так что и греха не будет.

– Какого еще греха? – огрызнулся пес государев. – Невинен я, служу отечеству. Ты же свинину ешь? А если свинью убить некому, то вся деревня без обеда. Мясники народу нужны, без мясников и мяса бы не было.

– Веруешь во что? – перебил паразит.

– В Государя.

– А если честно?

– Эх, бля, живу у болотца, молюсь колодцу, – покаялся Малюта, и его широкий рот искривила усмешка. Но потом в опричном взгляде что-то изменилось, мелькнуло узнавание. Малюта долго всматривался в жуть с нечитаемым морщинистым лицом, не подозревая, что и по его морщинам можно блуждать как по детально выписанной карте. – Не смей!

– Душа твоя деревянная, аки гусли расстроенные. Пора повесить плащ на гвоздь, сдать инструмент, – ответила жуть.

– Что ты знаешь? – потребовал опричник, и волна дрожи окатила его, прошила вязальной спицей.

– О человеке – все, – ответило существо. – А о тебе, Малюта, еще больше.

Скуратов не пошевелился, – только губы сомкнул, и сыграл сухими скулами.

Я отпустил бразды, за которые еще держался, позволив войти ярости – как глубокому вдоху. Существо внутри заслонило разум, полезло наружу. Я успел увидеть, как налитая воском фигура потянулась к Малюте узловатой лапой. В зрачках Скуратова мелькнула огромная, разорванная в оскале голова. Паразит улыбался, красной тряпкой свешивая на плечо язык. Малюта закричал, широко раскрыв рот. Этот вход в нутро быстро вырос, опричник с ходу взял самую высокую ноту, а потом его нижняя челюсть выскочила из пазов. Лицевые мышцы в области губ надорвались, язык провалился в гортань. Из-за мощного давления барабанные перепонки лопнули, и содержимое слуховых улиток вылетело через ушные отверстия двумя скупыми струйками.

За спиной простучали дробные шаги, рябоватый удалец ворвался в дверной проем, но, потеряв плечо во рту существа, горько пожалел о своей поспешности. Он опрокинулся навзничь, звук был тупой, мятый, как лаптем в глину. Когда я очнулся, в зубах торчал кусок мяса, почти не имеющего вкуса.

– Похоже, ты веселишься вовсю, – тихо сказала Софья.

– Угу, – несколько ошметков выпало у меня изо рта.

«Толстый кишечник у мальца еще тонок, – буркнул паразит». Не сразу осознал я, что стою посреди подвала «Старой ягоды», отбрасывая скрюченную тень на пол. Мебель и пыточный инвентарь изгвазданы кровью, на лавке гирлянда мяса на белой кости, потроха и обрывки тряпья в самых неожиданных уголках подземной горницы.

Я обернулся, в поле зрения появилось нежное лицо с запавшими карими глазами. Похожие на омуты, они сдержанно светились. На нижней губе Софьи чернела корочка подсохшей крови. Девушка попыталась улыбнуться, и от этого движения выступила алая капля.

– Я думал, ты умерла, Соня.

– Плохо знаешь женщин, милый. – Софья с трудом отбросила прядь потемневших волос, налипших на влажный лоб.

– Плохо, – согласился я.

– Это хорошо.

Яндашевская, в прошлом знатного рода, теперь потомственная крестьянка, лишь яркая фамилия напоминала о былом величии.

Софья полуобернулась, бросив быстрый взгляд на остывающий труп Скуратова. Она своими глазами видела, как бритвенная пятерня ударила его в щеку и сорвала кожу напрочь. Мелькнул частокол желтоватых зубов, их тут же залило красным. Уже спустя минуту опричник превратился в заляпанные юшкой тряпки, неподвижные и бездушные. Его голова запрокинулась, вместо правой щеки мрачно скалился шифоньер, наполненный зубами-книгами. И вот лежит человек с распахнутыми глазами, смотрит и на Софью, и мимо куда-то, в потолок, а может и Богу в очи. Все еще высокий, хотя лежа скорее – длинный.

Руки девушки бессильно обвисли, халат распахнулся. Взгляд паразита скользнул по ее телу с холодным интересом мясника: осанистая, тонкая, звонкая. Жуть наблюдала ее тонкие брови, расширение ноздрей на вдохе, и подъем груди, начинающийся ходом тонких ключиц.

– Отвернись, не хочу запомниться тряпкой, которой вытирали пол.

Я обнял ее крепко, девушка прислонилась щекой к моей груди, из-под балахона с распущенными тесемками она услышала стук моего сердца. Я и сам чувствовал этот ритм как сторонний наблюдатель. Но родное дыхание грело, и напряжение медленно таяло.

Я коснулся щеки Софьи, кожа девушки была холодной. Я почти не чувствовал ее – ни пульса, ни сердцебиения. Видел только, как много крови она потеряла. Она тоже знала: это было заметно по ее лицу.

– Гришка мертв, а это означает новую жизнь для тебя, милая, не спеши уходить. – Слова споткнулись и упали на грязный пол неопрятной кучкой. Я подхватил невесту на руки, коснулся губами ее виска, поцеловал эту тонкую детскую косточку.

Из распахнутой двери повеяло ветром позднего лета, и я ощутил, насколько силен в подвале запах уставшего женского тела. Духота этого запаха только усиливала его нежность. Там, наверху, искрилась жизнь, а здесь всего пара лучин разрывала мрак.

– Давай поскорее покинем эту выморочную избу, – сказал я.

– Хорошо, – тихо ответила Софья.

Она чувствовала, что ноги болтаются в воздухе над самой пропастью, но бояться сил не осталось.

Я еще раз посмотрел на Малюту. Его спутавшиеся волосы потеряли цвет, из растерзанной щеки колтунами торчала борода. Внутри довольно шевельнулась… жуть.

Софья на моих руках тихо вздохнула, я увидел, как ее зрачки блуждают под тонкими веками в синих прожилках, на носу золотится пыльца веснушек. Потом она замерла. В подвале стало холодно. Это был холод вечности, от которой никому не укрыться. Девушка выглядела бабочкой, заплутавшей в мрачном склепе, и замерзшей там. В моем нутре завозился огромный ком, первобытный и жадный до крови, он жрал мою боль, как пирог с сырым мясом, а мысли отнесло в день, когда все началось. Подальше от реальности, в мир, где существует магия.

Я вышел из подземной кельи с увядшей любовью на руках, не прекращая думать о своем пути в этот подвал, вспоминал, как обрел силу, или, вернее, сила обрела меня.

Я переступил порог, уклонившись от притолоки, снаружи встретила непогода, плюнул в лицо дождь. Озноб спеленал сразу, как только я перестал чувствовать паразита в себе, неподвижную завесу воды в воздухе разорвали дикие узоры моей дрожи. Существо, кем или чем бы оно ни было, работу выполнило. Я из последних сил держал Софью в онемевших руках, ведь там покоился целый мир. Спускаясь с покосившегося крыльца, я утонул в ночном дожде, погрузившись на дно своих мыслей.