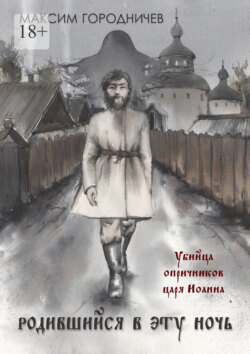

Читать книгу Родившийся в эту ночь - Максим Городничев - Страница 5

Глава 2

ОглавлениеБосые ноги Софьи, согнутые в коленках, равнодушно болтались. Веки ее не трепетали, губы молчали. За них говорил дождь. Ворчал и капризничал непогодой.

Я нес свою разбитую любовь через Москву, подальше от «Старой ягоды». Челюсти выбивали костяную трель. Я поднял взор к небу и цедил дождь мелкими глотками. Вода уже загасила фонари и ускорила фривольные отношения на свежем воздухе. Быстрые потоки, пробивающие новые каналы вдоль улиц, уносили грязь в реку.

– Трус! – бессильно кричал я в пустоту, уже не надеясь, что паразит услышит. – Почему ты не успел? Обещал помочь, и теперь сбежал. Сука!

Никто не ответил, лишь под заборами хлипкими пучками кивал кустарник. Я удобнее перехватил Софью и мотнул головой, стряхивая с волос реку.

Туча сползла с луны, под бездонным небом раскинулся город. Я увидел облитые серебром крыши, купола, колокольни. Все молчало. В храмах не звонили к всенощной, не было дымов из печей. В безлюдной Москве по улочкам выл только ветер. Не шумели и питейные дома. Притих «Лисий приют», темнел ставнями «Побитый тлей». Даже «Пречистенские бани» не рычали кутежом. Я вдыхал неуловимые нотки ночного равновесия, и радовался, что Софья рядом.

Питейные дома… угрюмые, молчаливые. И «Лисий приют», к полуночи хвост поджавший. Мысли мои вновь начало относить на неделю назад, когда я шел пропустить стакан-другой. Совсем недавно на Русь завезли из Литвы невиданной силы напиток, водку, в корчмах народу прибавилось. Единственное место, где опричников не боялись.

В воздухе уже угадывались первые признаки осени. Москва погружалась в ласковую дрему, будто на город до положенного срока опускалось бабье лето. Завтра придет Степан Сеновал, время сенокоса. Все будут ждать теплой погоды, потому что каков Степан, таков сентябрь.

Подходя к питейному кварталу, я обратил внимание на обилие праздных людей. Одни соображают парами, другие разгуливают толпами и орут непристойности. У ближайшей корчмы драка, ленивая и напоказ. Шагах в пяти от горе-рубак скособоченный удалец в лаптях блюет на угол трактира. Как зверь он это заведение пометил.

– Я уважаю природу, некрасиво возвращать природе ее дары, – рыкает жуть моими губами.

Вздрагиваю.

– Ты еще здесь?

– Ну конечно, где еще, – отвечает земляной голос.

– Слушай, я никудышный носитель…

– Мне лучше знать, – отрезает паразит.

– Учти, – внутренне сжимаюсь, но решаюсь на дерзость, – становиться песиком, таскающим своему хозяину в зубах косточки, не буду. Усвой это как «отче наш».

– Неудачный совет, – хмыкает жуть. – Да не пужайся, мы с тобой тут враз порядок наведем, удавим главных опричников, змея без головы не живет. А потом иди себе, не прихлопну.

– Не брешешь?

– Сделаешь, как надо, отпущу, – кивает паразит, – но пока мы с тобой – один портной. Я крою саваны, а ты… – он тыкает моим пальцем меня же в грудь, – ты их шьешь.

– На все воля Божья, – вздыхаю обреченно.

– Только о союзе нашем болтать не вздумай. Юмор тонкий, не все поймут.

– А чего говорить, – огрызаюсь, – на меня глянуть раз, и на костер…

– Не бзди, городские никогда не замечают всего, что видят. В толпе ты одинок, а на хуторе и хуй из форточки не высунешь.

– Будем держаться толпы?

– Вестимо.

Тяжело скрипя осями, то и дело проносились телеги – пьяные бояре за извоз своих тушек платят щедро. Кто победнее, сбиваются кучками, орут срамные частушки, нагло и задиристо поглядывают по сторонам. Это знакомо, шпана и в Москве – шпана.

Корчма «Лисий приют» показалась за расписным теремом. Я заторопился в эту пагоду, в душе надеясь, что напившись, смогу изгнать чужеродный организм из своего нутра, выблевать его, вытравить из души. Но в груди странно ворочалось в предвкушении водки.

Питейный двор был неказист и стар: кособочилась пристроенная кухня, ломано торчала кладка дров, скрипела соломой крыша. «Лисий приют» считался местом низкого пошиба – даже подворье в обрамлении разросшегося сорняка. Я обогнул репейный куст, похлопав по своему пустому карману.

– Хватит мяться, – рыкнуло существо, – распустил нюни, не Успенский собор тут…

И правда. Я сплюнул под ноги и шагнул в жаркое марево. В драном полутемном коридоре шибануло мочой, стиркой и каким-то особенно грубым табаком. Там было две двери. Одна, с кованой закорючкой, вела в сортир – я услышал журчание. Вторая дверь увесистой казенной масти отсекала питейные хоромы от улицы.

Я переступил порог в неожиданно просторный зал. У самого входа за стойкой сидел кряжистый патлатый мужик. Он цапнул деревянный ковш, зачерпнул из ведра браги и стал медленно пить, дергая кадыком. Читалась в глотках этих душевная радость, куда более сильная, чем водочный приход. Мускулистые икры мужика были сплошь в комариных укусах, поэтому, допив, он наклонился и страстно зачесал ноги.

Шторки на окнах шевелились ленивыми привидениями, и прохладный августовский ветерок остужал тела, еще не кусая их, как в сентябре. Сидевшие за столом двое служек Иоановых нежились на воздушных вертелах. Внутри меня дернулось злое, наблюдая, как языки опричные накрывают граненые стаканы, перистальтика водку в желудок гонит. Псы государевы крякают, с грохотом обрушивая стаканы на столешницу.

– Аж, хороша столичная, – ревут в унисон.

Я заставил свои упрямые ноги двинуться к другому столу; деревянное седалище сохранило тепло чьей-то задницы, и оно непрошено просочилось через ткань штанов. Душегубы тем временем темп выдерживают. Пьют за рулевого, шибают по стакану за кормчего. Метла метет по столу, мясо в топку опричников летит, пойло каскадом в нутро льется. Мужики, еще не набравшиеся, косят на псов государевых пугливым глазом. За соседними столами никого, только я, дурак. А за стойкой с десяток рыл, даже женщина молодая сидит, явно силой приволокли. Стройная, в белом сарафане с красной оторочкой. Рядом верзила продолжает черпать брагу из ведра. Глаза наши с девушкой встретились, она тут же отвела взгляд. По лицу ее и шее разлился румянец. Глаза у нее красивые под бархатными бровями, коса от попы до затылка. Черные ресницы, длиннее, чем волосы на моей голове, трепетали.

– Роскошное тело, – рыкнул паразит, – так бы и съел, без соли и перца.

– Дикий ты, – фыркнул я, – давно из сортира не вылезал?

– Давненько, – существо поскребло затылок, – не упомню, когда в последний раз…

Я промолчал. Мужик тем временем своей огромной ладонью хватанул девушку за косу, запрокинул ей голову и приставил ковш к губам. Я услышал громкие – на всю корчму – захлебывающиеся глотки.

– Утоли жажду, – сказал мужик грубо. Несколько ртов за стойкой загоготали.

Внутри меня послышался зазубренный рык.

– Не лезь, тут дело семейное, – шепнул я поспешно.

– Негоже так с сударыней обращаться, – дернулось внутри, – сделай что-нибудь.

– Оставь их, – сказал я тихо, – зашибут.

– Веселие Руси есть пити, не можем без того быти, – в свою очередь булькнул мужик с ковшом. Тут даже опричники задорно отозвались, хэкнули, и опрокинули по стакану.

– Ты нас позоришь! – сказала жуть.

– Не лезть – самый разумный выход! – рассудительно молвил я.

– Тогда я сам все тут порешаю! – рявкнул паразит, начиная вставать.

– Погоди, давай выпьем сначала, – взмолился я, – эй, корчмарь, водки! Два стакану!

Наше лицо перекосилось в задумчивости.

– Ладно, уболтал.

Вокруг колебалась и текла подвыпившая суета. Корчмарь принес водки и я не раздумывая залил в пасть первый стакан. Ух, пойло в сорок оборотов на поверку оказалось злее дядькиного самогона; горло и внутренности ожгло, на глаза навернулись две перламутровые слезинки. Но вот огонь погас, уступив место шерстяному теплу. Мир налился красками, а через минуту и смыслом. Я по-новому посмотрел на гуляк, жуть тоже призадумалась.

Незамеченный доселе боярин за стойкой свернул папиросу и ловким движением ввинтил ее в угол своих обветренных губ. Прикурил от свечи, затянулся и выпустил широкую струю дыма над столешницей. Был он плечист, и одеждой напоминал чиновника низкого разряда, промотавшего наследство и опустившегося до самого донышка: растянутые на коленках штаны заправлены в голенища, к когда-то белой рубахе прилипла хвоя и кусочки медовых сот. Он взял кружку и молча, не выпуская самокрутки, выпил. Корчмарь сразу ему подлил, ухватив волосатой пятерней медяк. Боярин крякнул довольно и чокнулся с соседом справа.

– Все, Иваш, – сказал он, похлопав старика по спине, – последнее пропиваю и конец мучениям.

Старик слушал будто в удивлении, пожевал деснами, отчего задвигалось все его лицо, складываясь в не похожие одна на другую фигуры.

– Не спеши, грешно это.

– А я и не спешу, – вздохнул боярин, промокнув нос в фиолетовых прожилках платком. – Иоанн войско на Казань собирает, запишусь в пехотные полки. Надеюсь, не вернусь.

– Чего это он, – спросила жуть.

– Безнадега, – вздохнул я.

Склонил боярин свою большую голову на короткой шее.

– Иваше налей, а мне будет, – сказал он корчмарю.

– На том спасибо, – ответил старик. – Боюсь, не свидимся уже. Мне землюшку топтать недолго осталось, на хмелю одном и держусь. Из Казани вернешься, навести могилку, уважь.

– Не вернусь, – с уверенностью сказал боярин, – лучше ты свечку за меня в храме поставь.

Дед свернул самокрутку и глубоко затянулся. Окаменевшие мозоли не дали его пальцам согнуться, делая их похожими на веточки – предосторожность, чтобы батя табачного духу не учуял.

– Не вернуться всегда успеешь, а коли цветов на мою могилку не положишь, и коли дети твои еще не зачатые не положат, по ночам к тебе являться буду. Вот те крест, – старик обмахнул себя, не выпуская дымящей папиросы.

Боярин поиграл желваками.

– Ну раз так, придется вернуться и детишек сделать, а то нахер ты мне по ночам нужен, Иваш, сам посуди.

– Так я и говорю…

– Ладно, налей и мне, корчмарь, вертаться придется, а без топливу я и до Казани не доеду, до Петушков, в лучшем случае.

– Старик мужику жизнь вернул, – задумчиво буркнуло во мне говно, – благодать.

– Ага, – согласился я, – с возрастом начинаешь понимать ценность отпущенного срока.

– Время всегда в цене, парень, – рыкнула жуть, – ценить время надо, пусть и кажется, что его у тебя как у Иваши махорки.

Я хряпнул второй стакан, поспешив заглушить водкой непреходящий страх перед существом. Не помогло. Все гнетущие мысли плавали кверху брюшком на неспокойной поверхности ума, юлой кружилась голова, будто катилась отрубленная с плахи.

Опричники тем временем налакались изрядно, кидали по сторонам шальные взгляды, примеривались к девице за стойкой.

– Пусть только дернутся, – осклабилась жуть.

Моего лица внезапно коснулся дух гнилых зубов и хворых кишок. Я, замедленный хмелем, обернулся, увидев перед собой того мужика с ковшом. Обозначились острые скулы, залитые брагой покрасневшие глаза. Он икнул громко, цыкнул:

– Слы, я тебя раньше не видел?

Паразит улыбнулся польщенно. Как он узнал? Говорят же, что запахи запоминаются лучше остальных чувственных впечатлений.

– Москва маленькая, может и виделись. А что?

– А то, что ты сам с собой шепчешься и на бабу мою косишь, ведун! За ворожбу жизнью ответишь!

Глаза его горели пьяной дубовой искрой, губы налились венозной чернотой, как у увидавшей медведя собаки.

– Ты, – обратился он к девице, – портянку мне перетяни.

Я сидел неподвижно, наблюдая, как пыжится на табурете детина с ковшом, девица опускается перед ним на колени, сызнова пеленает его ступню, упихивает в обувку. Потупившееся крестьянское лицо ее щедро заливает румянец.

– Не прячь очи, краса, – рычит мужик, – пусть все видят, чем я владею.

Внутри меня вдруг стало темно и душно. Подумалось, насколько гожа тара водочная для ударов об голову! Водка – это почти дядькин самогон. Разольется по битой голове, раны прижжет. Но вот беда, паразит любил гулять иначе.

– Свежее мясо важно отбить перед приготовлением, – вкрадчиво объяснил ОН, – что предпочитаешь, мозги или печенку, филе или говяшки?

– Что ты бормочешь, – огрызнулся мужик, – ведун, проклятье на мой род наслал? Надо бы выйти, выяснить.

– Когда? – Уточнила жуть.

– Через минуту.

– Сегодня?

– Да, черт побери, «через минуту» – это сегодня, – выпучил рачьи глаза мужик.

Нечто подняло меня из-за стола с усталостью в движениях, что могла быть принята за покорность. Слова, произнесенные перепившим мужиком, начали шириться по толпе. На стойке разом задули свечи. Их дым поплыл в остановившемся воздухе.

Существо внутри меня ухмылялось, это чувствовалось явственно. В висках, в запястьях, в глазном дне заходили волны лихорадки, доселе таившейся. Жуть пыталась меня во что-то посвятить, возложить на плечи ритуальный меч, чтобы судить как своего. Паразит хотел повязать носителя кровью, и дураки сами развязали ЕМУ руки.

Сперва это казалось игрой теней – поползший под тканью выступ в груди. Затем я увидел, как под рубахой выгибаются зубцы. Внезапная ярость, чужеродная в своей звериной простоте, зажглась в моем мозгу почти зримо. Выражение лица не изменилось, я почему-то знал это, только глаза вспыхнули. Я с трудом выровнял дыхание и оглядел корчму. В ответ смотрели с десяток озлобленных лиц, пара безучастных – старик и боярин, и одно испуганное – женское.

Урчание в моей груди стало глубже.

– Уходи, твой долг погашен, – сказала жуть, обращаясь к девушке.

– В смысле, погашен, – прищурился мужик, он так и не выпустил из руки ковш, – перекупить хочешь?

– Хочу вылепить из тебя человека, – жуть послала ему улыбку наглого школяра.

Пьянчуга нахмурился. Девушка повернулась ко мне, встав к мужику спиной. Изящная демонстрация пренебрежения.

– Спасибо, добрый человек.

– Иди, – сказало существо земляным голосом, а в моей голове закурилось странное: «чрево, брюшина, потроха, мозги, вскрывать, алкать, жрать…».

Внезапно все ускоряется. Боярин отбрасывает ковш, подскакивает. Я бью его с размаха, будто из царской казны боли черпаю, но мужик лишь бровь приподнимает, скалится.

– Смотри как надо, дурила, – не выдерживает жуть и сносит голову мужика небрежным ударом. Та бородатым кабачком летит на пол. Голова все же не оторвалась, понимаю я отстраненно, потому что тело увлекает на пол вслед за волосатым снарядом.

– Ааа, хорошо, – вздыхает нечто, одетое в мое тело, как в тесно облегающий кафтан. В хмельном и кровавом угаре я почти теряю сознание, лишь краем глаза замечаю подступающего опричника. Одежда его черна, только лицо бельмом маячит. Он подвигается ко мне – вначале шаг правой, а левую ногу будто на аркане тащит, она шаркает, догоняет, а безвольная ступня лапкой по земле шлепает.

– Черт бы побрал эту вашу водку, – наконец выговаривает опричник. От страха его паралич разбивает, но лицо терять нельзя, государь за такое в ложке воды утопит.

Вижу я в глазах опричного свое отражение, он же видит перед собой истинного хозяина. А хозяин вдруг оказывается не царем, а лисом. Существо подскакивает к служаке, хватает его за ногу, и швыряет головой об пол. Весь мир у того вверх тормашками встает.

Подхватываются еще двое – белобрысый и чернявый. Первый распахивает полы кафтана, выхватывая из кожуха тупоносый тесак. Второй тоже нащупывает скрытый под одеждой нож, черногривое лицо скалится, как у человека, который хочет потрогать рану. Он смотрит на меня, а потом кидается на второго опричника. В корчме появляется стрелецкий патруль, видит своих пропущенных через жернова товарищей, с ходу сабли наголо.

Резкий выпад белобрысого тяжелым ножом вспорол живот замешкавшемуся стрельцу, тот с воем рухнул, ухватившись за кишки. Рявкнула, вбегая, собака, сомкнула челюсти на руке мясника. Сверкнул разбитый кувшин, получившаяся розочка воткнулась в первый попавшийся бок – знахарь выписал глиняную прививку под ребра. Уколотый развернулся и стал лупить обидчика. На деревянный настил шлепнулась отсеченная рука, обрубок длинно хлестнул кровью, рисуя пошлые узоры на стене. Мужики рубили, и их молчание давило, как влажная духота в бане. Если бы кто-то кричал, это было бы не так страшно.