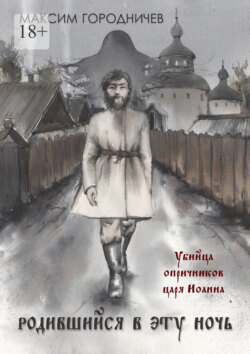

Читать книгу Родившийся в эту ночь - Максим Городничев - Страница 4

Глава 1

ОглавлениеА началось все просто – я сидел над выгребной ямой, опоясанной деревянным настилом. Да-да, сортир – одно из сакральнейших мест для дум человеческих. Вот и я присел тогда подумать о судьбах наших челобитных. Кремль недалеко, неудобно, но жуть как приспичило, да и кому в голову пришло здесь сортир поставить?

Вечерами отхожее место пугливо освещал факел. Поставили нужник караулом в десяток скворечников рядом с площадью, и горожане без длительных перерывов могли наслаждаться казнью. Спешащий по нужде человек пересекал «лобное место», и сразу утыкался в искомое.

Я никогда не пользовался столь важным общественным благом, и сегодня это было впервые. Я миновал площадь под крики бедолаги на плахе. Дверь в нужник маняще отворилась, в сумерках обозначился зловещий проем.

Впоследствии я часто размышлял о случившемся, раз за разом вопрошая себя о предчувствии, но ответ ускользал: никакого знамения мне не было предназначено, ни малейшим намеком не уведомило меня заранее чутье.

В сортире оказалось жутковато, слепой вакуум обступил со всех сторон. Я зажмурился. Даже под закрытыми веками было не так сумрачно – перед глазами плавали цветные кляксы. Потом я размежил веки и высмотрел искомое – круглую дыру в не такой уж глубокой на ее фоне темноте. Этого мне хватило, чтобы спустить портки и сесть. Накрыв задом уходящее в землю дупло, словно пробкой заткнув мрак, я даже разглядел контуры стен. Они шли мелкими трещинами и кусочками засохшей бересты, похожей на осыпающуюся глину – такую приятно поддевать ногтем, отламывать островок за островком.

Сидя на корточках, я чувствовал себя некомфортно и никак не мог оправиться. Кажется, я задремал от скуки, но очнулся внезапно, будто кто-то тявкнул. Снизу, из той самой дыры. Было тихо, лишь кричали с площади, приглушенно, точно сортир на курьих ножках отошел куда подальше.

Рядом почудилось движение, сон слетел в один миг, сдернул одеяло с мозга. Сквозь рубаху я ощутил холод нательного креста, остроту его ребер. Это чуть успокоило, но секундой позже парализующий гул вошел в меня через подошвы сапог. По коже побежали мурашки, на руках вздыбились волоски, заколосились снопами необмолоченной пшеницы, а чувство окружающего мира ворвалось столь ошеломляюще, что я впитал даже боль умирающего на костре. Жуть.

Чела коснулся теплый ветерок, я застыл, не двигая даже пальцем. В темноте что-то проявилось, медленно занялись краснотой два пятна. Вмятинами зрачков в багровых глазах на меня смотрело нечто огромное, мохнатое.

Ноги сделались непослушными. Ущипнув себя за бедро, я почувствовал только мускульный спазм сжимающихся пальцев – в ноге собравшаяся гармошкой кожа не откликнулась болью, перестав быть осязаемой частью тела. Вязкий мышечный отек пополз от бедер по спине, перекинулся на шею.

– Давай быстрее, чудила, – послышалось снизу хрипловатое. Впрочем, хриплость эта была ватная, будто кричали через банную щелку. – Целую ночь сидеть будешь?

Меня тряхнуло. В кишках вдруг стало легче, а в голове потяжелело. Мозг заливало мутноватое опьянение. И все еще чудились глаза, сверлящие меня из темноты. Показалось, что кровь в жилах рванула вспять. И сейчас хлынет из ноздрей, из ушей и жопы. Кровавые мальчики заплясали в глазах.

– Кто здесь? – спросил я непослушным языком.

– Обожаю параноиков. Но это вовсе не означает, что выгребная яма с тобой не разговаривает, верно?

Я ухватился за спокойствие, как за прутик, брошенный утопающему. По телу заструился горячий воск, липкими перчатками обхватил шею, стал перетекать в уши. Я несколько раз сглотнул, но правое ухо заткнуло глухой пробкой, а в левом как будто поселился комар. Налившаяся тяжестью ладонь смяла лицо.

– Что ты за тварь? – не выдержал я.

– Слуга нужника, – рыкнул снизу законопаченный стекловатой голос.

Красные глаза увеличились, я прижался к стене. Дергаться со спущенными портками глупо, да и тело как чужое стало. Я прошептал торопливо:

– Во имя Господа… помилуй! Не губи невинную душу!

В ответ довольное хихиканье.

– Заклинаю, назовись, – выдохнул я, сцапав чугунной пятерней крест.

– В эту дыру опорожнилось много людей, я частичка каждого из них. Я боль и страх, я жажда жизни. Я есть справедливость.

Голос напоминал мой собственный, но только напоминал. Кто-то страшный моим голосом завладел, я ему не поверил. А знакомая речь все возрастала, расслаивалась на отдельные слова и с трудом собираясь воедино.

– Послушай, не знаю, навь это аль явь… – прошамкал я, стараясь удержать рвотные позывы; в воздухе вились и хватали за желудок запахи нелицеприятные. – Просто поверь, я в жизни и мухи не обидел!

Глаза пялились неотрывно. Я сидел скособоченный, уложив туловище на ноги, руки подперли ставшую зазубренным гранитом голову. Я понял, что эти две пляшущие в невесомости точки накидывают на мой разум невидимый аркан. Проступили черты ЕГО лица. Паразит улыбнулся – мой рот тоже растянула улыбка. Он нахмурился, пробуя чужое лицо – я почувствовал, как помимо воли сходятся брови над переносицей.

– Посетив сие место, ты позвал меня, – прохрипел земляной голос. – Бояре да купцы на свой манер зовут, но все в одном контексте. То дыра с зубами, то кусачая клоака, а дальше только хруст костей, и ничего уже не разобрать… Эх, а узнать так хочется, что им в последнюю секунду мнится… – из-под земли повеяло ветерком, будто дыра и впрямь вздохнула.

Жуть со слепленным из воска лицом казалась живее меня настоящего. Теперь я был нарисованный, а не ОНА. Или вместе мы стали живой карикатурой. Казалось, стоит умертвить этот набросок, и я тоже свалюсь бездыханный. В кишечнике как будто лопнула колба с кипятком. Страх, горячий и острый, опалил сфинктер.

– И многих ты так… порешил? – Спросил я заевшим посреди распухшего зоба голосом, обнаружив, что вопреки желанию продолжаю сидеть на месте, а говорит только жуть, воспроизводя заодно и мою речь. Паразит читал мысли, или, еще точнее, они сделались общими для нас обоих, сцепились в один нервный узел, причем ведущим организмом был тот второй Раскольников, а я сам оказался эрзацем.

– Признаться, многих порешил, – мурлыкнула стекловата. – Грешников и чернокнижников, коих матушка-Русь приютила, а они ей в грудь серпом, и в лицо румяное плюнули… Казнокрадов всех и опричников.

Я вспомнил, как прошлой весной боярина Кучку нашли разорванным в одном из московских скворечников. Брызнув рвотой, я отвернулся от этого воспоминания. Голову будто забинтовало целой бухтой влажной ветоши. Она упорно сжимала кольцо, покалывая выбившимися волосками.

– Не все такие! – Воззвал я к жути безмолвным сомьим ртом. – Пощади!

Паразит быстро преображался. Взгляд его стал ярче, лицо вокруг буркал хорошело: сглаживались жабьи черты, волосы, стоящие неубранным стогом, улеглись. Умом я понимал, что никакого второго меня не существует – одна лишь болтливая тень на стене. Вот только не могло быть тени в полной черноте. И я ничего не мог поделать с тем фактом, что тень знала обо мне, Раскольникове, больше, чем я сам.

– Жить хочешь? – Буркнула тварь.

– Хочу, – запричитал я. – Очень хочу.

– Мазохист! Тяжек крест человеческий, а вы его знай тащите. И все дальше уходите от души, которой наделены при рождении. Вы и не подозреваете, что это происходит, пока вдруг не ощутите потерю, не ведая, что именно утратили. Грусть омрачает ваше чело, но вот вы оправляете косоворотку, рубите голову беспородной псине, и только свист ветра в ушах…

– Ды я ж не опричник, обознались, ваше благородье!

– Вижу, – не стал чиниться паразит, – потому и жить будешь, людя́м на пользу! – По моему телу явственнее заструилась смолистая жидкость. Я дернулся, но густая субстанция не позволила встать. Роящиеся в голове хаотичные воспоминания смазали старое и новое в слоеный пирог настоящего. Существо изучало мои извилины, как берестяную грамоту.

То были страшные мгновения. Раскачиваясь над дырой, я холостой глоткой выл, понимая, что совершается святотатство. Нечто из-под земли лишило меня воли и голоса, и вот сейчас крало имя.

Очертания скелета сортира, различимые во мраке, дрогнули, затуманились и стали обрастать живой плотью. Зазмеился по стенам мышечный орнамент, наметились уродливые узлы вязки. Эти новообразования постепенно увеличивались, обретая форму, переползали на мои плечи, и продолжали говорить своим досочным скрипом:

– Уж вдвоем-то наведем здесь порядок, верь мне, парень, не вороти нос.

– Не верю, – завыл я.

– Знаешь, что говорят человеку, который не умеет плавать? Перестань сопротивляться воде. Здесь то же самое. Не цепляйся за ярлыки – верю, не верю, бред, не бред. Поверь в волшебство. Твой волшебник – какашка. У него для тебя много сюрпризов. Просто смирись с этим.

Пока я слушал, в голову закралось окончательное понимание, что дыра в полу изрядно шевелится. Ситуация была скверной. Но все же, как поверить в сверхъестественное? Есть вещи, которых не может быть в природе. Или… может?

Я непостижимым усилием вскочил и прижался к стене. Из дыры в дровяном настиле на меня скалился огромный рот с досками-зубами, торчащими во все стороны.

Мои глаза закатились; взгляд будто сам в себя провалился. Я рухнул на пол, но не ощутил удара, тело вновь сделалось оглоблей. И снова чернота, только чувство теплилось, что надо мной реет жуть с пальцами-ножами – дух нужника. Туловище выписано тщательнее, нижняя часть подернута дымкой. Потом оно наклонилось и легло, принимая положение моего тела. Мошки, дежурившие в ночную смену, уже слетелись на запах, усиливая ощущение непоправимого.

Дальнейшее представляется весьма смутным. Кажется, я отключился, нащупав весь мир в своем пустом кармане. Потом в край зрения влезла злополучная дыра, теперь она была самая обычная, без заноз-зубов, клацающих в нетерпении. И с мыслью о ее обычности я понял, что пришел в чувство. Мысль была простая, примитивная, но и ее хватило, чтобы смыть мертвечину с мозга. Я почмокал губами, ощутив вкус крови. Кажется, падая, ударился о доски лицом. Пошатнувшиеся нижние зубы пришлось языком выталкивать обратно, чтобы они встали на место. К поверхности лениво всплыли события пережитого ужаса, и сейчас я не был уверен в их реальности. Далеко внизу, на дне дерьмового распадка вспыхнули два красных уголька и тут же погасли. К счастью, большего было не разобрать. Помню только, уже на заре я выбрался из проклятого скворечника. Утро расселось по веткам, задумчиво топталось на головах повешенных, следило за прохожими еще припухшими после сна глазами.

Я длинно вдохнул свежести, и четырьмя касаниями смахнул с себя налипшую пыль, будто перекрестился. Поозирался украдкой, щурясь от втирающегося под веки солнца, но люд пялился на болтающиеся в невесомости марионетки, и на живых не обращал внимания. Весьма кстати. Я обогнул нужник и неуклюже побрел к реке, мысль залезть в воду и помыться сопровождалась заразительным зудом. На долгий миг пережитое нахлынуло прибоем. Все тело стало зазубренной мешаниной чесотки, и я прочесывал фрактальное переплетение улиц Китай-города, стараясь не попасть на глаза опричникам.

Я шагал по пыльным мосткам, и прохожие нет-нет да закрывали носы платками. Особо въедливой оказалась булочница, на своих немолодых ягодицах дежурившая возле лотка. Собрав губы в жемок, она долго сверлила меня, как ей казалось, презрительным взглядом. На деле только прищурила глаза. Смутно догадываясь, в чем дело, я ускорил шаг.

Воздух быстро нагревался, а тени от изб и теремов не хватало, чтобы укрыться от ползущего к горизонту солнца. Жара обернулась войлоком, облегшим мои плечи клоками свалявшейся шерсти. Я чувствовал, как по лицу побежал пот, а мокрые волосы прилипли к шее. В окнах из глянцевого бычьего пузыря бок о бок со мной шествовал мой двойник в балахоне калики перехожего. Я был почти рад его компании. Кроме него никто вокруг не знал, что со мной приключилось, и оттого неподвижность знойного города пуще прежнего будоражила нервы.

Я заложил длинный крюк, огибая стрелецкий конвой, и оказался на Васильевском пригорке, откуда хорошо виден Кремль. Белозубо сверкали башни его, сусальным золотом горели купола, стрелами взмывали в небо колокольни. За прочными стенами сокрыто сердце Руси-матушки и престол государя Иоанна.

Я вздохнул, перекрестился на Кремль и пошел дальше, к тянущемуся в бесконечность Земляному городу Москвы. Город мнился больше, чем на самом деле, ибо имел пространные сады, а граница окраины не везде прикрывалась стеной, рвом или башнями, и жизнь выплескивалась за укрепления.

Лошади робко цокали по улицам, при виде меня фыркали и били в землю копытом, проявляя изрядное беспокойство. Возчики недобро косили багровым глазом, кнуты подозрительно извивались в их пальцах.

– Юродивый! – Кричали они.

– Не серчайте, бояре, – отбрехивался я, с первой же фразы признав в своей речи новый дефект. Буква «р» едва удавалась прикушенному языку, от чего мои слова и впрямь походили на лепет юродивого.

И тогда возчики брались за вожжи, и лошади трогали, и всю дорогу со мной оставалось всеобщее недоумение. Но слава Богу, в нутре не угадывалось ничего чужеродного. Раз или два в душе шевельнулось темное, на самой границе видимости, и быстро растворилось на жарком солнце.

Глядя под ноги, я обогнул мужика в дерюге, прикованного к позорному столбу. Узкоплечий, сутулый, с прокуренными желтыми усами, а челюсть мохрящейся тряпкой подвязана, будто зубная боль его замучила.

Ремесленные слободы потянулись тесными кварталами, захлестывали одна другую. Улица, по которой я брел, юлила между дворами, и напоминала лабиринт.

Кузнечная слобода встречала звоном молотков по металлу. Над избами из глиняных труб вились дымные узелки, цеплялись за небосвод, подвешивали дома, как елочные игрушки. За кузницей открывался новый квартал – торговая слобода. Мне не приходилось пробиваться сквозь сутолоку, народ шарахался от миазмов, вьющихся над моей одеждой. Москворецкий мост гудел струной где-то слева, а торг шумел под ногами. Базарные люди хватали прохожих за рукава, переплетая свою бойкую речь со скулежом нищих.

– Куличи, куличи! – Скликала кошек дородная баба.

– Подайте… – Топтал мозоли бродяжка.

– Кувшины! – Цыкал датый гончар. – Кувшины, мля!

– Бога радиии… – Рвал рубахи хор у обсиженного галками штакетника.

Лотки выжигало солнце, шумная кучка женщин толкалась у мучного бидона, молчаливая толпа мужиков терлась у табачной лавки. Столешницы и товары устлал шевелящийся ковер из насекомых. Укромные уголки в тени под музыку реки остались далеко позади. Здесь же рыночные ряды с баррикадами из овощей и фруктов заняли лучшие места.

Но ближе к восточному выходу из торговой слободки было тихо. Только вороны кружили над тем местом в голодном хороводе. Приблизившись, я увидел дрожащую кучку растерявших достоинство баб и мужиков. Все они латали себя крестами и клали тяжелые поклоны в сторону Кремля.

Я сразу потерял надежду быстро добраться до своего подворья. Из-за спин зрителей голодным чудищем, цепляясь за кафтаны, выползала виселица. На впопыхах сколоченном эшафоте преклонили колена с десяток бояр. Их руки были схвачены пенькой, а шеи пережимали петли. Вокруг эшафота возбужденно крутились на смоляных жеребцах несколько опричников. Когда я перевел взгляд с огромной песьей головы, притороченной к седлу, на лицо всадника, то узнал Малюту. Он хищно раздувал ноздри, как и его скакун, покрикивал на мастеровых:

– Быстрее, растяпы, да свершится суд царя нашего!

Малюта бросил взгляд в толпу, народ присел под его тяжестью. На миг показалось, что Скуратов узнал меня, потому что смутная улыбка, бродившая под его усами, стала шире. Внутри меня что-то дернулось, жуть в груди сорвалась с цепи, рванулась к глотке опричника. И тогда я понял, что мрачный визитер никуда не делся.

«В людях больше дерьма, чем хочется думать, и ведь не пропадает зря», – шепнул назойливый паразит.

Очи опричные что-то поняли помимо мозга и на короткий миг вспыхнули ужасом, превратившись в обугленные спичечные головки. Малюта выскочил из седла и подбежал к эшафоту, стараясь забыться в кровавом угаре. Он сдернул петлю с шеи дородного боярина в бесцветной от пыли одежде, подтащил дрожащее тело к плахе. Судя по лицу под слипшимися седыми прядями, пленнику было далеко за пятьдесят.

– Аз есть изменник, якшавшийся со шведами. Признаешь?

Боярин покорно кивнул, хмуря торчащие сорной травой брови, сил спорить у него не осталось. Малюта тряхнул полами кафтана, загоняя прохладного воздуха под вспотевшие подмышки, развернул бумагу и стал читать. И ожила речь Иоанна, обращенная к своему народу:

– Люди московские! Ныне вы узрите казни, но помните о справедливости суда моего, ибо караемы злоумышлявшие против престола, в молитвах своих плетшие заговор на меня и детей моих! С мукой душевной и рыданием телесным предаю их смерти, яко аз есмь судия, Господом нареченный! Подобно Аврааму, занесшему кинжал над сыном, я ближайших слуг своих приношу на жертву. Дабы другим не повадно было! – Последнюю фразу выкрикнул весь опричный строй, затянутый в черные косоворотки.

Слушая приговор, боярин, некто Никифор, таращил на толпу усталые глаза, пыхтел надсадно, но молчал. И от этой жалкой покорности мурашки у зрителей бешеными пауками бежали по коже. А взгляды остальных приговоренных цеплялись за лица все прибывавшей толпы, точно они еще ждали от нее прощения и спасения. Немой крик рвал их горло, зачерствевшие от побоев губы роняли в пыль тягучие плевки.

Никифора подхватили под мышки и кинули на плаху. Он попытался привстать было, да только вздохнул и прильнул щекой к прохладному дубовому срубу. Лезвие топора блеснуло в руках палача, и голова боярина, подпрыгнув на помосте, упала прямиком в корзину для отходов.

– Хорошая работа, Прошка! – похвалил Малюта.

Смотрел я на первого среди опричников и видел будто впервые. Стоит на постаменте, бородой-кадилом машет, приговоры оглашает. Кафтан черный на ветерке трепещет, а сапоги подкованные как влитые стоят, не шелохнутся. В этот момент я понял, что народ от меня перестал шарахаться. Либо запах выветрился, либо вонь смерти его перебила.

Потащили второго боярина, толпа признала в нем Алексан Борисыча Шуйского. Паренек вскочил с колен, поднялся над приговоренными, крикнул: «Папа, позволь мне!», тогда и в мальчугане признали отрока Александра Шуйского, Петром нареченного.

Боярин посмотрел на сына спокойно, сказал тихо, но все услышали:

– Да не узрю тя мертвого.

Был Шуйский высок, строен и широкоплеч, в дорогом кафтане. Его нетерпеливо втащили на помост «лобного места», поставили между виселицей и плахой.

– Царь разрешил тебе избрать кончину, что предпочитаешь? – спросил Малюта.

По перекладине виселицы прыгала обнаглевшая ворона. Скрипя досками настила, на край эшафота вышел заскучавший палач. За поясом у него конской оглоблей болтался топор.

Сын рванулся к Шуйскому, и опричник ударил его метлой по голове, а потом схватил за ворот, как пса за ошейник.

Крестьяне молчали, стоя вокруг эшафота серым полем дрожащих голов. Ветер однонаправленно трепал их робы и бороды. Потом поодиночке они начали незаметно уходить. И я тоже бочком протиснулся к восточным воротам торговой слободки, и только там почувствовал себя легче. Взобравшись на очередной пригорок, опоясанный мостками, я посмел поднять голову. Из-за стены далекого Кремля показались купола. Солнце превращало их позолоту в раскаленную лаву. Когда же грянул набат, Москва-река дрогнула, и чистый звук пошел именно от воды, а не от колокола. Впитав звон, я устало побрел домой.

Паразит ворочался в животе, как древний младенец в утробе матери, что опоздал с рождением на тысячу лет. Эх, понять бы, как уговорить его сгинуть, какую для этого затронуть тему. С другой стороны, иногда разумнее молчать. Создать непогрешимую тишину и посмотреть, чем собеседник решит ее заполнить. Но не предаться унынию я не мог.

От сотворения мира семь тысяч семьдесят четвертого, от Рождества же Христова 1566 года добрался я до ворот своего подворья. Унылая череда выцветших пейзажей – точно из раскисшей глины низенькие домики, улицы с незасыхающими лужами, густой чад из печных труб, подчеркивающий хмельную вязь Земляного города.

Я подошел к тесовым воротам в свое жилище, сразу услышал два храпа – один несильный, Плошкин, собаки моей, и другой, Борьки-секача из соседнего арыка. Я застучал по доскам деревянным молотком, привязанным на веревку, потоптался с минуту. Матушка открыла калитку под радостный визг Плошки, перекладина ее морщин перекосилась от компостного запаха, явившегося незвано. Я виновато пожал плечами, вздохнул и направился в дом. Матушка проводила меня поворотом головы, но вопросов не задавала. Миновав темные сени, я нащупал дверь в горницу, отворил и тут же снова оказался во тьме: свеча не горела, пора бы и здесь окно прорубить, никак руки не дойдут.

На втором этаже был ряд помещений: в кладовой, наиболее светлой из-за наличия окна, хранились корзины с запасами, висели плетенки лука, чеснока и сушеные, нанизанные на нитку яблоки. Стоявший здесь запах сада успокаивал, влажная сладость бодрила усталые ноздри. Несколько секунд я рассматривал плывущее отражение своего лица в пыльном подносе. С удивлением вглядывался в малознакомые теперь повзрослевшие черты, рельефные скулы и укрупнившиеся надбровные дуги.

Я отворил дверь в спальню. Мухи, выстроившиеся в очередь у притолоки, ворвались внутрь. В горнице было темно, узкое окошко наглухо занавешено шторой. Невнятно угадывались силуэты стола и табурета, лежака с вязаным одеялом. На полке, прилаженной к стене, пылились свитки с рукописями, по которым приходилось учить грамоту.

Я стянул один за другим и швырнул к порогу сапоги, содрав их, как линялую кожу, снял тряпье и постоял с минуту, впитывая уют нехитрой опочивальни. Потом наклонился почесать щиколотку – душок нужника дернул за нос. Я споро подскочил к лохани в углу и остервенело приступил к омовениям ключевой водой: умылся и отскоблил наиболее уязвимые для грязи места. Наскоро обмакнувшись пахнущим стиркой полотенцем, подцепил одежду и вышвырнул ее за порог. Матушка разберется: прокипятит или сожжет.

Я вернулся к лежаку, и замер. Как ни странно, там кто-то лежал. Софья. Я узнал ее сначала по мускатному запаху, и только потом разглядел контуры лица. Она дремала, подняв холмиком колени под одеялом, профиль ее с ямочкой на щеке улыбался. Не дождалась меня, уснула. Вот и правильно, что в такую жару делать. Я долгую минуту стоял, любуясь. Ее рот чуть приоткрыт, волосы вокруг лица, те, что выбились из косы, – в беспорядке. О том, что она проснулась, я сразу догадался, перестав слышать ее дыхание. Когда Софья спала, она дышала глубоко и ровно. А теперь дыхание ее будто затаилось.

– Соня, – позвал я, – с добрым утром.

Софья перевернулась набок, подвигаясь к стене, я лег рядом. Мы вжались друг в друга впадинами и выпуклостями, идеально подогнанными друг к другу. Я глядел на горницу, полную темной прохлады, сквозняк лизал стены и вещи, будоража давно устоявшиеся запахи – пыльных половиц, старого дерева, фруктов и чая. Наша изба вдруг слилась со строем других изб Земляного города и целым миром над головой.

Софья чуть повернулась.

«Выпиши девке мясной укол, – тявкнуло в голове».

– Я хочу тебя, – в унисон с паразитом прошептал я ей в ухо.

– Сейчас нельзя, – сказала Софья, – после свадьбы…

– Угу, – обреченно согласился я. – Выпьешь?

– Только пригублю, – улыбнулась девушка, и поцеловала.

Мы лежали на койке спутанным клубком из голых конечностей. Я чувствовал, как напряжены мышцы ее живота. Она взяла в ладонь мой отвердевший уд и начала энергично водить им вверх-вниз. Спустя несколько минут я выдохнул, ласковая волна омыла разум, стирая из головы пятна боли и дурных воспоминаний.

Я распластался на ложе, уставившись на девушку. Софья привстала на локте с непонятным выражением, перебирающим мимические мышцы на ее лице. Она склонила голову на один бок, потом на другой, беспокойный кабель косы заелозил между девичьими грудями.

Я скрестил пальцы, чтобы она не догадалась, но Софья с шумом потянула воздух. Она ощутила лейтмотив моих ночных приключений. Какое-то время я в ярости рассматривал полотенце, потом Софья сказала:

– Любимый, ты притащил с собой чье-то волчье дерьмо.