Читать книгу No quiero ser sacerdote - María Cristina Inogés Sanz - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Prólogo

ОглавлениеEs jueves, Jueves Santo. El día sacerdotal. El día en que el memorial de la cena del Señor adquiere una especial densidad que lo distingue del que celebramos cada día, cada domingo, en la eucaristía, cuando hoy el gesto del celebrante de despojarse de la casulla y arremangarse arrodillado a lavar los pies de los fieles nos re-signa en nuestra condición sacerdotal de servidores, de Iglesia servidora, y de ministros servidores de la comunidad. Hoy experimento que mi vida, mi opción, tiene sentido cuando la vivo arrodillado a los pies de mis hermanos y hermanas con los que voy caminando en la Iglesia, como Iglesia, en el seguimiento de Jesucristo. Tiene sentido cuando la vivo eucarísticamente, dispuesto a dejarme tomar, a dejarme bendecir, a ser partido y comido por mis hermanos, en la entrega de la propia vida.

Hoy es costumbre intercambiar felicitaciones y deseos de vida con hermanos sacerdotes, y sentirnos alentados y consolados mutuamente en nuestro ministerio, para ayudarnos a vivirlo con fidelidad y agradecimiento. Es el día en que algún amigo de los de toda la vida, laico, como todos los años desde mi ordenación, me felicita y agradece mi ministerio.

Lo estoy viviendo de manera distinta a otros años, porque, al no tener actualmente una parroquia, puedo venirme al monasterio de Santa María del Paular a celebrar el Triduo Pascual con la acogedora comunidad benedictina y los huéspedes que estos días comparten la vida monástica. Es el segundo año que puedo hacerlo. El año pasado nevó copiosamente. Este llueve mansa e insistentemente. La lluvia no me impide, al hacer un alto en mi oración y meditaciones, salir a caminar a media mañana por el sendero que, atravesando el bosque, lleva hasta Rascafría, con la intención de desentumecerme, tomar un café y regresar después al monasterio.

Al llegar al pueblo entro en un bar que atiende una mujer. Supongo que la propietaria. Le pido mi café cortado en una pausa que hace en la animada conversación que mantiene con los dos únicos parroquianos, y, tras servirme, la reanuda para decir: «Yo prefiero ir a la procesión de la cofradía, aunque reconozco que no voy mucho a misa, porque los curas son hombres y mienten mucho».

Mi educación exquisita me impide entrar a discutir esa afirmación, que escucho en silencio, aunque bastante sorprendido. Pago «religiosamente» mi consumición, me despido y vuelvo a la lluvia y al camino, pensando que no podía esperar mayor bofetada sin manos en este día sacerdotal para hacerme topar con la cruda realidad de lo que la Iglesia y los curas significamos hoy para un número no despreciable de personas, incluso de creyentes. Más aún, teniendo en cuenta actualmente el dolor provocado a tantas víctimas inocentes por el pecado-delito de la pederastia en el seno de la Iglesia.

No sé si ambos argumentos –ser varón y mentiroso– van indisolublemente unidos en el imaginario de esta señora. Supongo que no se refiere a que los hombres mentimos más que las mujeres. No hay evidencia científica, y tampoco de lo contrario. Me preocupa más que haya querido expresar que los sacerdotes que conoce o ha conocido tienen poco que ver con la verdad, en el sentido de autenticidad. Que no descubra en su vida el testimonio coherente de una vida auténtica, incluso en medio de las contradicciones que todos tenemos; es decir, una vida que manifieste vitalmente aquello –a Aquel– en quien dicen creer. Que sean personas a las que es mejor no escuchar, porque ya sabemos que no hacen lo que dicen.

Esta posible incoherencia no es patrimonio sacerdotal exclusivo, sino humano. Mal de muchos... Por ahí puedo consolarme, aunque sea un consuelo efímero, porque se supone que los creyentes en Jesucristo hemos de ser, en el encuentro con él, buscadores incansables de la Verdad de nuestro existir.

En esas cavilaciones voy regresando al monasterio, para enfrascarme en la lectura del texto que Cristina me ha pedido, con sorpresa por mi parte, que le prologue. Y el contraste es realmente tremendo, y apropiado. Así que tengo que agradecer al Espíritu esa manera de hablarme que tiene a través de dos mujeres distintas en esta mañana.

No es la primera vez que utiliza estos caminos. Mi madre, alguna novia de juventud, compañeras de la Facultad de Derecho y de trabajo civil, compañeras de estudios teológicos en el seminario, amigas de toda la vida: las constantes, las que te conocen bien y te quieren como eres; compañeras de militancia cristiana, religiosas y teólogas, mujeres de las comunidades parroquiales a las que he servido, desde su fe sencilla y contundente, desde su compromiso, han sido y siguen siendo cauce de la presencia y la acción de la Rúaj en mi vida. Unas veces como brisa suave; otras, a modo de fuego abrasador. No siempre comprensibles de primeras.

Mi recorrido personal, humano, vocacional y sacerdotal ha sido acompañado por ellas, unas veces en el encuentro y la caricia; otras, en la confrontación que ayuda a crecer. Siempre en el cariño. Y también, en algún caso, en un profundo desencuentro que nos ha hecho tomar caminos muy distantes y distintos. De todo hay.

Desde esta interpelación vital comparto con vosotros mi convicción de que lo que significa el ministerio sacerdotal en la Iglesia, a mi entender algo esencial, no se percibe ni comprende hoy en su sentido más propio. La razón, me parece, no es única. Juega en contra la creciente secularización de nuestro mundo, con lo que conlleva de desconocimiento y de falta de comprensión de la función sacerdotal. Juega en contra la falta de sentido que se le achaca –correlativa a la falta de sentido con que se percibe en esta sociedad actual a la misma Iglesia– en un mundo que desaloja a marchas forzadas a Dios de su entramado vital, y que ha encontrado maneras individualistas de surtirse de elementos de consumo espiritual. J. B. Metz lo expresa diciendo que hay que tener en cuenta «que la época que estamos viviendo ahora es una época posatea. Ya no se da como una cosmovisión en contra de la fe (de los cristianos); se entiende como la oferta de una imagen del mundo y del hombre, de una humanidad que vive bien sin fe» 1.

Pero también es algo producido por una experiencia en la que el sacerdote –especialmente en nuestra historia cercana, la de la Iglesia española– ha asumido en gran medida un rol de poder y segregación aún presente, lamentablemente, haciendo que se le vea muchas veces como alguien ajeno a las «los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias» 2 de la gente, más preocupado por preservar dogmas y doctrinas y realizar ritos incomprensibles para muchos que por acompañar sus vidas estando en medio de ellos como el que sirve. No digo que esta sea toda la realidad, sino que es lo que se mantiene en el imaginario de muchos, y eso es así porque ha habido numerosas experiencias de este tipo que, además, no son todavía cosa del pasado.

Hay algún sacerdote que conozco que sigue pensando –y lo dice– que lo suyo son las almas, solamente, y que el cuerpo no es asunto suyo. Esto solo significa que ha desgajado a la persona de forma artificiosa, como si alma y cuerpo no estuvieran unidos por la gracia, tal como lo estuvieron en Cristo, conformando un único ser, una única e indivisible persona. Lo de la encarnación parece que tiene poco que ver con el hoy, el aquí y el ahora de la fe. Y así es imposible hacer una síntesis fe-vida, porque no hay vida en la que encarnar la fe. Así la fe resulta algo que no tiene ni puede decir nada a la vida. Y si ni puede ni tiene nada que decirnos, entonces realmente sobra. La existencia se convierte en la aceptación resignada de una realidad que no podemos más que esperar que pase en las mejores condiciones posibles, y la fe –o la religión– en un placebo para el mientras tanto. Y entonces sobra la Iglesia y sobramos, por supuesto, los curas.

Este mismo sacerdote insistía en que la celebración de la misa era algo que solo podía realizar y entender el celebrante, y que el pueblo no era más que espectador del milagro que por su mano –y supongo que por la acción del Espíritu Santo– se realizaba en el altar. Abrid sorprendidos los ojos y la boca cuanto queráis; yo lo hice. Hablo de este siglo, de estos días, de esta Iglesia. Esto, penosamente, sigue ocurriendo.

Hace poco terminaba de leer un número reciente de la revista Sal Terrae, dedicado a la formación de los presbíteros, y Antonio Ávila, en uno de sus artículos 3, formula la pregunta que muchas veces nos hacemos más de uno contemplando a los presbíteros recién ordenados o cuando visitamos algún seminario: ¿de dónde salen?, ¿de qué mundo?, ¿de qué seminarios?, ¿por qué esa renovada afición a las vestiduras de otros tiempos –sotanas, manteos, capas, bonetes...– y a recuperar ritos, lenguajes y devociones de otros momentos pasados?, ¿por qué ese deseo de aparentar distinto, segregado?, ¿a qué responde?

Si además de contemplarlos te detienes a conversar con algunos, las preguntas se siguen formulando, pero con doble interrogación. Hay en muchos de ellos un desconocimiento muy básico de lo que pasa en el mundo y en la vida de las personas, y de por qué pasa; y desconocimiento de la misma realidad de la Iglesia diocesana en la que van a servir. Insisto en que hay loables excepciones, pero son, cada vez más, eso: excepciones.

Creo que todo ello no deja de ser una llamada del Espíritu –¡vaya formas que tiene de llamar!– a ser conscientes de la necesidad vital que tenemos de recuperar el verdadero sentido del sacerdocio ministerial en la Iglesia, como servidor de la comunión y la unidad –no de la uniformidad– y como carisma de síntesis, y no como ministerio síntesis de todos los carismas. El ministerio sacerdotal me parece irrenunciable en la Iglesia en cuanto forma de existencia cristiana, necesaria para los laicos, cuya forma de existencia cristiana es, igualmente, necesaria para los ministros ordenados.

Otra cosa distinta son las maneras históricas en que en cada momento se haya concretado o las formas especificas en que se haya de expresar en el futuro, o quién y cómo ha de realizar ese ministerio esencial para la comunidad cristiana. Que sean varones, o varones casados, o mujeres –célibes o casadas– es algo que no creo que tenga una relación sustancial con el ministerio ordenado en sí, porque, no habiendo un impedimento teológico, no afecta a la esencia del ministerio ni del sacramento del orden, aunque, de momento, sea un tema cerrado. Pero esta es, ya digo, otra cuestión, en la que entrar más a fondo en otro momento que ahora excedería a este prólogo.

El problema de fondo creo que radica en eso en lo que el papa Francisco 4 insiste tanto cuando se refiere al clericalismo como uno de los pecados de esta Iglesia nuestra; o sea, en la perversión del sentido del sacerdocio ministerial, que, si configura con Cristo a la persona ordenada, lo es solo y siempre a los pies de los discípulos y en la cruz, aunque se nos olvide tantas veces. El trono real en que se suele representar en la imaginería religiosa de la primera mitad del siglo XX a Jesucristo tiene poco que ver con el sacerdocio de Cristo que presenta la carta a los Hebreos, y poco con el que se nos pide vivir a los ministros ordenados, a los sacerdotes.

De este clericalismo tampoco están exentos muchos laicos, que encuentran en este perverso ejercicio del ministerio el encaje adecuado a una forma fofa de vivir la fe que les viene bien, porque no cuestiona la propia vida; si acaso en el ámbito privado y, si me apuran, solo en el dormitorio. No nos engañemos, laicos –y laicas– clericales hay muchos, demasiados, en esta Iglesia nuestra. Recuerdo a un destacado dirigente de un partido político querido por la jerarquía que, presentando en un curso de doctrina social su visión de la encíclica Caritas in veritate, tras confesar no haberla leído más que por encima, finalizó su intervención, algo osada, recomendando que la Iglesia se dedicara a eso de la vida eterna y el más allá y dejara las cuestiones de este mundo, lo social, a los políticos y economistas entendidos en estas cuestiones, sobre las que la fe nada debía decir. También esto es clericalismo, pero más sutil.

Porque el clericalismo tiene que ver más con estructuras de poder que de servicio, con estructuras alejadas del Evangelio y de lo que la Iglesia es realmente. La pena es cuánta gente normal ha ido dejando la Iglesia por esta razón, añadida quizá a otras: a una fe inconsistente, mágica y ritualista, mal acompañada, poco o nada personalizada, innecesaria para la vida... pero en la que ha encontrado el caldo de cultivo necesario para convertir en razones las excusas para abandonar.

Las nuevas hornadas de sacerdotes podrían hacer pensar que esto no tiene solución. Yo creo que, si dependiera de nosotros, de los seres humanos, no la tiene. Si solo dependiera de la jerarquía, menos aún. Felizmente, creo que no depende en exclusiva de nosotros. Algo tiene que decir y está diciendo el Espíritu. Pero tendremos que afinar los sentidos y la mística para descubrir lo que dice el Espíritu a las Iglesias (Ap 3,1-6).

De entrada, es un dato innegable la disminución del número de sacerdotes y de las vocaciones sacerdotales. Aquellos enormes seminarios de los años cincuenta del siglo pasado nos resultan ya innecesarios para la función para la que se construyeron. Pero también es un dato –me refiero en concreto a la Iglesia en España– que cada vez se bautizan menos niños (del bautizo de niños ya, si eso, hablamos otro día tomando un café, Cristina); es un dato que la práctica religiosa desciende, que las catequesis son menos numerosas, que los fieles van siendo menos y mayores, que templos de otras épocas rara vez se llenan hoy, que hay generaciones enteras prácticamente ausentes de la Iglesia... Si la lectura que hacemos de todos estos datos es tan simple como que esto se acaba –hay quien la hace dentro de la misma Iglesia– o si a lo que nos lleva es a instalarnos en el miedo, entonces las soluciones que propondremos tendrán un sesgo de liquidación de existencias, un cariz defensivo, de encierro en nuestra incapacidad que nos impedirá dar un solo paso hacia adelante y hacia fuera. Entonces es que habremos decidido abandonar toda esperanza para enterrar los talentos en lugar de ponerlos a producir, y, muertos de miedo, esperaremos a que el dueño de la finca venga a reclamarnos lo que no tenemos. Una Iglesia que haga esto no tiene futuro, tiene los días contados, y no puede pretender ser Iglesia de Cristo. Lamentablemente, todavía las maneras de abordar la cuestión van más por este camino actualmente.

La escasez que asusta es la de vocaciones sacerdotales; la que debería hacernos sentirnos interpelados comunitariamente, pensar, orar y discernir con ayuda del Espíritu es la escasez de vocaciones cristianas primeramente. ¿Qué hemos hecho con el Evangelio para que no sea buena noticia para la gente de este tiempo? ¿Estamos siendo fieles al mandato de evangelizar recibido del Señor? ¿De qué evangelización estamos hablando? Habría que asumir esta perspectiva y hacernos estas o parecidas preguntas para ser mínimamente honestos, no porque nos asuste el decrecimiento, sino por honestidad con el encargo recibido, que no es otro que sembrar.

Lo que nos dicen los datos apunta a algo que ya señaló Joseph Ratzinger, y que Cristina recuerda en este libro: vamos a una Iglesia de minoridad. Y esto simplemente es que nos encaminamos hacia algo distinto de como hemos vivido en la historia reciente; pero esto no es, necesariamente y por definición, algo malo.

Vamos, quiero creer, hacia una minoría creativa, evangélica, generadora de una Iglesia pueblo de Dios que sea sacramento de salvación para toda la humanidad que, caminando por las mismas sendas de esta humanidad, sea transparencia del Dios humanado, porque en su debilidad se manifiesta la fuerza de Dios (2 Cor 12,9), y así se haga capaz de suscitar interrogantes a muchos: ¿quiénes son estos? ¿Por qué son así? ¿Por qué viven así? ¿Por Quién son y viven así? Una Iglesia capaz de suscitar procesos de encuentro vital con el Resucitado y de generar una vida de comunión al servicio de su razón de ser: anunciar con gestos y palabras la Buena Noticia del amor entrañable de Dios para todas las personas.

Creo que el camino que necesitamos recorrer hoy sin miedo es el de la comunión de iguales en que nos conforma el bautismo, y por eso habremos de recuperar el sacerdocio común como seña de identidad de la Iglesia: bautizados conscientes de su bautismo y de su identidad eclesial y responsables de su compromiso bautismal en el mundo.

En el fondo, el problema del clericalismo y la cuestión del lugar y de la ordenación sacerdotal de las mujeres me parecen expresiones de un problema más de fondo que es, cada vez más, urgente y necesario afrontar en clave evangélica y con la parresía del Espíritu Santo, como es el problema del sacerdocio común de los fieles, del necesario reconocimiento del lugar propio de los laicos en la Iglesia.

Mientras nuestra Iglesia, una Iglesia eminentemente laical, no aborde con seriedad y hondura lo que significa esa intrínseca condición laical de pueblo de Dios, y mientras no asumamos la hondura vital que el bautismo comporta para todos sin excepción, no podremos ser la Iglesia que hemos de ser, la Iglesia de Jesucristo.

La necesaria conversión del ejercicio del ministerio ordenado, la necesaria asunción del lugar de la mujer, consecuencia de la dignidad bautismal que nos hace a todos hijos e hijas, hermanos y hermanas, sin distinción, y que hace de la fraterna sororidad nuestro estilo de vida y nuestra manera eclesial de ser, solo puede venir –mediante la acción del Espíritu– del reconocimiento de la posición de los laicos en la Iglesia, y de recorrer caminos de corresponsabilidad sinodal en todos los ámbitos eclesiales. No querer verlo es preferir ser guías ciegos, expuestos a la reconvención del Señor, porque teniendo ojos no vemos y teniendo oídos no oímos (Mc 8,18) y «solo atendemos a nuestro miedo elemental» 5.

No creo que hayamos de hacerlo por cuestión de estrategia, sino por el convencimiento sincero de que solo recolocándose la Iglesia desde su condición laical podemos encontrar las referencias necesarias para recuperar el ministerio ordenado en su esencia, para recuperar el lugar del ministerio ordenado que necesitamos en la Iglesia. Sería, además, un impagable favor, de esos que solo Dios sabe pagar, que nos haríais a los sacerdotes. Solo si los laicos son lo que han de ser en fidelidad a su bautismo podremos los sacerdotes ser lo que hemos de ser por el sacramento del orden, en fidelidad a nuestro bautismo. Y viceversa.

Por eso yo tampoco quiero que Cristina sea sacerdote. No al menos hoy, ahora, aquí, en el marco actual del ministerio, porque el riesgo de repetir modos clericales es extremo mientras no recorramos previamente ese camino hacia el protagonismo del laicado que nos lleve, sin remedio, a configurar el ministerio ordenado en la clave de servicio a la comunidad que nunca debió perder. Aquello de san Agustín: «Soy obispo para vosotros, soy cristiano con vosotros» 6. Me atrevo a matizarle para que se entienda: solo puedo ser obispo –o cura– para vosotros si estoy dispuesto, antes y durante, a ser cristiano con vosotros, en pie de igual dignidad bautismal.

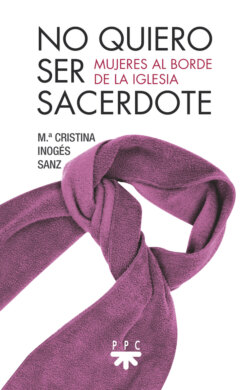

Prefiero poder contar con Cristina –y con Pepa, con Silvia, con María Dolores, con Mariola...– en su libre y profundo aporte teológico laical que nos permita caminar juntos hacia esa Iglesia que necesitamos ser en la que podemos entrelazar estolas con bufandas para abrigarnos mutuamente en tiempos desapacibles y en lugares de periferia, y celebrar juntos la alegría de la fe alrededor de la mesa del Pan y la Palabra.

Pero también me gustaría que, si ella quisiera, por fidelidad a su vocación, pudiera presidir esa mesa de la comunidad. Porque, como ella recuerda, no es una cuestión de derechos, sino de vocación que el Espíritu suscita en quien quiere, no en quienes nosotros decidimos. El reto que tenemos entre manos es hacer posible que cada uno –hombre o mujer– pueda seguir respondiendo a la vocación mediante la cual los carismas que recibimos podemos ponerlos de manera efectiva al servicio de la comunidad, porque, si no es para eso, pierden su sentido.

Las periferias, los orillos, los bordes, tienen algo de precipicio; siempre está uno en esos lugares con el riesgo de salirse o caerse. Y, pese al riesgo, son los lugares más propios de la Iglesia. Lugares en los que cada día hay que preguntar al Espíritu por dónde caminar, porque hay pocos caminos trazados de antemano.

Son los lugares que nos recuerdan constantemente por quién y para quién existimos. Son lugares donde los ensoñamientos de poder clerical no caben, porque lo que hay que hacer, lo que se puede hacer en la mayoría de las ocasiones, es simplemente estar a fondo perdido, acompañando la vida de las personas, caminando con ellas en lo cotidiano de la existencia para poder ir dando a luz otra manera de pensar, de sentir y de vivir desde la que podamos ir haciendo que la persona –imagen de Cristo– ocupe el centro de las decisiones políticas, económicas y sociales, eclesiales; intentando que las instituciones estén a su servicio y no al contrario. Y esto requerirá mostrar maneras alternativas de vivir, contraculturales, que visibilicen que otro mundo, otra economía, otra política, otras relaciones sociales, y también otra Iglesia, son posibles.

Y esto lo expreso con el convencimiento vital adquirido en la experiencia de más de veinticinco años de sacerdocio en parroquias, siempre en las periferias de Sevilla, y de otros tantos de consiliario en un movimiento de Acción Católica, la HOAC 7; siempre en las periferias de la Iglesia. Tan en la periferia que algunos se siguen doliendo o sorprendiendo de que no hayamos caído aún por el precipicio. En la parroquia he intentado siempre vivir mi condición sacerdotal desde mi ser consiliario de un movimiento seglar en el que el sacerdote solo puede ser ni más ni menos que eso: sacerdote. Es lo que te piden los militantes, lo que necesitan: que seas el animador de la fe, que ayuda a descubrir y a vivir la experiencia amorosa de Dios en nuestra existencia, vivida eclesialmente, sustentada en la espiritualidad capaz de generar una mística cristiana y seglar que se expresa en una forma de vida, en una consagración laical, en el sacerdocio de lo social.

Para lo demás: para presidir la organización, para ser responsable de la vida comunitaria, para encargarse de la administración y la comunión de los bienes, para acompañar la formación, para diseñar planes concretos de acción y evangelización, para hacer real la comunión de vida, bienes y acción, y vivir esa comunión con los empobrecidos; para acompañar y animar el compromiso bautismal de los militantes en sus realidades y la misión evangelizadora que la Iglesia encomienda al movimiento ya están los laicos. A mí me toca cuidar que todo eso se viva como acción de gracias, posibilitando la acción y la acogida de la gracia, suscitando la experiencia de fe en cada momento y lugar, cuidando la comunión eclesial y animando el cultivo de la espiritualidad en la oración y la celebración de los sacramentos, desde la lectura creyente de la vida. A mí me toca acompañar con el testimonio de mi vida sacerdotal y dejarme acompañar e interpelar por el testimonio de su vida laical. Me toca posibilitar que los hombres y mujeres de la HOAC sean cristianos. Nada más, pero tampoco nada menos.

Esta experiencia, tan propia de los movimientos especializados de Acción Católica, es la manera eclesial de vivir que aportamos a la Iglesia como concreción de lo que la misma Iglesia es; con el convencimiento de que es la forma eclesial propia en que la Iglesia ha de vivir lo que es. Y, personalmente, poder hacer mi recorrido vital, desde siempre, acompañado por laicos –hombres y mujeres– es una gracia inestimable.

Aunque se pueden contar en la Iglesia española con pocos dedos de una mano, habría que saber valorar las experiencias que se van dando desde hace años en algunas diócesis en la dirección de asignar responsabilidades eclesiales, con capacidad decisoria y no solo consultiva, a laicos a los que se ha formado y acompañado para su capacitación en el desempeño de diversas tareas eclesiales, tanto pastorales como teológicas, litúrgicas, diaconales, así como de organización o administración... tras el discernimiento necesario a favor de la comunión de sus dones y capacidades al servicio de todos. Son un referente que hay que tener en cuenta.

Tenemos que reconocer que parece que termina una forma histórica de vivir la fe y de ser Iglesia, y tenemos que atrevernos a pensar y sentir que es bueno que sea así. Tenemos que reconocer y aprender a leer los signos de los tiempos y descubrir en ellos la acción del Espíritu, que nos llevará, a buen seguro, a donde no imaginamos, por caminos que no sospechamos, aunque se puedan ir intuyendo en la distancia. Y tendremos que ser capaces de fiarnos del amor de Dios, que es el verdadero artista en esto de soñar y obrar resurrecciones y cumplir esperanzas para sus amados. Nuestro Dios es el Dios de las sorpresas.

Dice un refrán que «siempre que llueve escampa», y un amigo suele completarlo diciendo que, de todos modos, mientras llueve, no está de más tener a mano un paraguas. El paraguas que necesitamos es el de ir ensayando caminos de comunión y corresponsabilidad, caminos de encuentro y fraternidad, lugares de participación que hay que reclamar y construir, espacios sanadores de sinodalidad. Caminos que hemos de recorrer y lugares que hemos de construir mujeres y hombres por igual. Lo nuestro no es el género, sino la filiación, cuyo fruto es la fraternidad-sororidad, que desdibuja hasta borrar por completo cualquier pretendida diferencia de dignidad. Ya no hay distinción entre hombre y mujer, dice san Pablo (Gál 3,28), pero, hasta que eso sea lo cotidiano, mejor que haya mujeres y hombres, y que aprendamos unos de otros lo que el Señor va haciendo con nosotros, cuando le dejamos.

Aunque crecí en un matriarcado, pues, al morir mi padre cuando yo tenía diez años, mi abuela y mi madre fueron con más razón los referentes de los cuatro hermanos varones, mis capacidades cuidadoras aún son manifiestamente mejorables. Tengo que reconocer que no se me da bien la costura (otras tareas de cuidados se me dan algo mejor, aunque sea para la propia subsistencia y para compartir muy de vez en cuando con los amigos), pero, a lo mejor, si aprendemos a tejer bufandas de color lavanda como la de Cristina, y de otros colores, como las que yo tengo, con estolas de cualquier color, podemos reforzar ese orillo imprescindible para que el tejido siga sirviendo mucho más tiempo sin perder su consistencia.

Yo quisiera aprender ese arte de la costura vital, de tejidos humanos y comunitarios, en los que las mujeres nos dais mil vueltas y que la Iglesia necesita. Guardo la caja de costura de mi madre desde que falleció, y Cristina nos ofrece en las páginas que siguen aguja e hilo, y algún patrón, para acompañar el aprendizaje. Será cuestión de ponerse, aunque al principio nos llevemos algún pinchazo en los dedos.

Ya es sábado. Hoy es día de silencio expectante. Sigue nublado, aunque va dejando de llover y a ratos el sol va ocupando su espacio. Se anuncia una esplendorosa mañana de Pascua de Resurrección. A fin de cuentas, Galilea no es mal sitio para el amanecer.

FERNANDO C. DÍAZ ABAJO,

consiliario general de la HOAC.

En el monasterio de Santa María del Paular,

de Jueves a Sábado Santo de 2019,

mientras llueve (gracias a Dios),

esperando la resurrección cierta