Читать книгу Moviendo los marcos del patriarcado - Marilar Aleixandre - Страница 7

Оглавление2

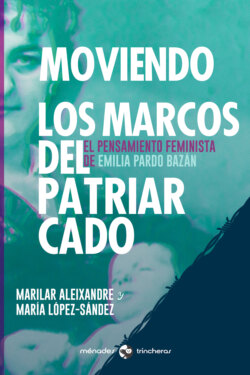

Maestra de sí misma:

La conquista de la educación

Apenas pueden los hombres formarse idea de lo difícil que es para una mujer adquirir cultura autodidacta y llenar los claros de su educación.

Apuntes autobiográficos23

A las jóvenes del siglo xxi que estudian secundaria o siguen cursos en la universidad les puede resultar difícil imaginar que antes de 1910 las mujeres no estaban autorizadas a hacerlo. Aún hay países donde está prohibido que las niñas vayan a la escuela, como ilustra el atentado talibán a Malala Yousafzai en 2012 por defender ese derecho.

El siglo anterior a aquel en el que nació Emilia Pardo Bazán (1851) concibió por vez primera el sueño de extender el conocimiento y la formación más allá de un reducido grupo social. Lo que había sido hasta entonces privilegio de una minoría se entenderá, a partir de ese siglo xviii llamado Siglo de las Luces, como un derecho. Pero el sueño de la educación universal, que es —en gran medida— el núcleo mismo del sueño ilustrado, sigue dejando fuera a la mitad de la población, pues nace de una noción de universalidad que excluye a las mujeres.

Cuestionar una «universalidad» que no es tal implica que tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el pensamiento pedagógico ilustrado deben enmendar un sesgo patriarcal que no contempla a las mujeres como sujetos de derechos, entre ellos el derecho a la educación. En esto es radical Emilia Pardo Bazán, si bien existen algunos precedentes que merecen ser recordados.

En 1791 Olympe de Gouges24 intentó completar la Declaración de los Derechos Humanos publicando la Declaración de los derechos de la Mujer y de la Ciudadana que corregía lo que la primera ignoraba, un atrevimiento que, junto con la crítica a la deriva autoritaria de los jacobinos, le costaría ser guillotinada en 1793, convirtiéndose en la primera mujer de la que sabemos el nombre —sin duda hubo otras que se rebelaron contra la sumisión— que perdió la vida por defender los derechos de las mujeres. Un dato poco conocido es que la lengua materna de Olympe era el occitano. Debido a ello fue acusada por los «ilustrados» de escribir con faltas de ortografía, intentando desacreditar sus argumentos basándose en la carencia de formación en la que el patriarcado mantenía a las mujeres. Como otras precursoras del feminismo, Olympe de Gouges fue abolicionista, autora en 1786 de una obra de teatro titulada La esclavitud de los negros —por la que fue duramente atacada—, lo que es tal vez una muestra de como una forma de subalternidad puede sensibilizar hacia otras.

Desde una perspectiva de defensa de la igualdad, era también necesario poner en cuestión la enseñanza y el pensamiento pedagógico ilustrado. Este proyecto tuvo como consecuencia un incremento de los índices de alfabetización de los varones, y por tanto estadísticamente del conjunto de la población, mas, al excluir a las mujeres, ahondó la distancia entre unos y otras por causa del desigual acceso a la cultura. En 1792 Mary Wollstonecraft había argumentado en su Vindicación de los derechos de la mujer que las mujeres tenían derecho a recibir la misma educación que los varones y que era la falta de educación, no la naturaleza, la que impedía su desarrollo intelectual.

Emilia Pardo Bazán recoge esta demanda y, en una conferencia pronunciada en París en 1899, denuncia las altas tasas de analfabetismo entre las mujeres y cuestiona el modelo desigual y asimétrico de formación, reiterando las ideas expuestas en su Memoria al Congreso Pedagógico de 1892.

Autodidactas por necesidad:

las escritoras del siglo XIX

En la formación intelectual y afectiva de Emilia Pardo Bazán, según recuerda en los Apuntes autobiográficos, debió de pesar más la biblioteca familiar, que evoca intensamente, que la educación reglada. El colegio francés «para señoritas» de Madame Lévy al que asistía durante los inviernos pasados en Madrid ofrecía la educación para niñas y jóvenes considerada apropiada en la época. Era pues poco acorde con las inclinaciones intelectuales de Emilia, quien entró en conflicto con una instrucción concebida como preparación para el matrimonio. Pidió que le cambiasen el estudio de piano por latín y no manifestaba afición a la costura, rechazando el carácter de adorno al que se reducía la formación de las niñas de su clase social. En una de sus primeras novelas, Un viaje de novios (1881), emerge la crítica a la educación femenina orientada al matrimonio. Un año después, en la biografía San Francisco de Asís25 (1882), analiza la formación de las mujeres durante la Edad Media en la que, a pesar de los estereotipos sobre ella, algunas mujeres con vocación intelectual e inclinación al conocimiento tuvieron posibilidades de desarrollo. Estas oportunidades, si bien restringidas a las monjas o a las nobles, eran para Emilia superiores a las que habría en siglos posteriores en los que identifica una involución en las ideas y prácticas sobre el papel de las mujeres.

Emilia es agudamente consciente de las desventajas de una formación no reglada, carente de planificación y solidez. La frase de los Apuntes autobiográficos citada para abrir este capítulo atestigua la dificultad de adquirir cultura por sí misma y señala que los hombres apenas pueden imaginarla. No sorprende que las autoras de su época coincidan en dotarse de una formación en gran medida autodidacta, en la que la lectura ocupa un lugar fundamental. Esto solo es posible cuando el contexto familiar lo favorece. Así en el perfil de una pionera entre las escritoras del XIX, Mary Wollstonecraft Shelley, se unen un ambiente familiar estimulante, propicio para que el sexo no determine totalmente la educación de las hijas, y el acceso a lecturas variadas. Si los padres de Mary Shelley eran dos intelectuales, y la madre, Mary Wollstonecraft, una figura clave del pensamiento feminista, también Emilia dejó constancia del talante igualitario de su padre: «Con haber tratado yo después a bastantes de los que aquí pasan por superiores, en esta cuestión de los derechos de la mujer rara vez los he encontrado a la altura de mi padre».26 Por otro lado, señalemos que William Godwin, el padre de Mary, traicionó las ideas de Wollstonecraft sobre la educación, pues únicamente fueron enviados a la escuela los dos varones, mientras las hijas permanecían en casa. Igual que Emilia, Mary detestaba las lecciones de música y se vio abocada a la formación autodidacta.

La conciencia de las desventajas de una educación tan desigual conduce a Emilia a trazar para sí misma una estrategia planificada de aprendizaje, apartando temporalmente a mediados de los años 70 las lecturas de ficción a las que se había entregado ávidamente hasta entonces y volcándose en el estudio sistemático. Es significativo que, junto a su admiración por Zola, otra gran figura de referencia para Emilia Pardo Bazán sea Fray Benito Jerónimo Feijoo, un autor ilustrado que había centrado sus energías intelectuales en el ensayo, en la divulgación de los saberes. Sin duda el texto de Feijoo «Defensa de las mujeres» (1726) es uno de los motivos de esta adhesión, y probablemente también su relación con el conocimiento, con el movimiento que atribuyó a la expansión del saber toda la fuerza de la utopía. Sin embargo la Ilustración no fue capaz —a pesar de la lúcida defensa de Feijoo— de hacerlo extensivo a la mitad de la población, sino que mantuvo a la mujer, como afirma la autora con mordaz ironía, en «saludable ignorancia».27 La ignorancia es, en su expresiva metáfora, «una campana de cristal que aísla a la mujer del mundo exterior». Notemos que ochenta años después, en 1963, la poeta Sylvia Plath titularía La campana de cristal su única novela, de carácter autobiográfico. Si en la novela de Plath la campana de cristal es una metáfora de la depresión, su tema central, desencadenante del proceso depresivo, es la búsqueda de la identidad, la frustración de la protagonista ante los roles socialmente aceptables para las mujeres en los primeros años 50, la expectativa de que ser madre era todo a lo que podían aspirar.

De una forma semejante a la que más tarde emprendería Emilia, Mary Shelley planificó desde la adolescencia sus lecturas, incluyendo los clásicos, Esquilo, Eurípides, Cervantes, Chaucer, Defoe, Goethe, entre otros, y el aprendizaje del latín o el francés, como documentan sus diarios. Así, en julio de 1816, en Ginebra, cuando empezaba a escribir Frankenstein, anota en su diario: «Domingo, 28 de julio. Leo las novelas de Voltaire. Shelley lee a Lucrecio (...) Hoy es el segundo aniversario de la unión entre Shelley y yo». Y al día siguiente: «Lunes, 29 de julio. Escribo; leo a Voltaire y a Quintus Curtius (autor de las Historias de Alejandro Magno). Día lluvioso, con truenos y relámpagos. Shelley acaba Lucrecio y lee las cartas de Plinio».28 En cuanto a Emilia, en una carta a su amiga Carmen Miranda desde París del 26 de enero de 1885, en la que se manifiesta explícitamente la tensión entre el tiempo para sí misma, escribir su novela, leer sus «librotes», y el tiempo hurtado a sus hijos (Aleixandre, 2021)29 dice:

A la verdad, mi vida tiene poco que contar, pues es la de un estudiante aplicado y no más. Yo me levanto, almuerzo y voy disparada a la Biblioteca [Nacional], de donde salgo a las 4, quedándome solo el tiempo preciso para dar un paseíto por el boulevard (...) a las seis como y de noche apenas salgo, pues necesito despachar el correo y hacer una novela que tengo vendida a la editorial de Arte y Letras. (...) no he querido ver aún á la Rattazzi porque me quitaría tiempo para mis librotes, y a la verdad, ya que hice el sacrificio no pequeño de dejar a los chiquillos, quiero aprovechar el tiempo.30

Si en las afinidades políticas Emilia Pardo Bazán puede ser considerada conservadora, no así en lo relativo a la educación, que concibe desde la ruptura con la tradición y como motor de cambio social, al afirmar que la educación debe tender a quebrar la cadena de la rutina, haciendo a los hijos mejores de lo que fueron sus padres. La reivindicación que articula en la Memoria al Congreso Pedagógico de 1892, centrada en el análisis de la educación recibida por el hombre y la mujer, sus diferencias, es inequívoca: una educación idéntica para ambos sexos. Emilia no adopta una postura moderada que aspirase a pequeñas mejoras, no lo pide como un favor que pudiera otorgarse con condescendencia sino como un derecho, desde la firmeza de quien cree en la justicia de lo que exige. La defensa de una educación idéntica resulta por sí revolucionaria, pero Emilia da un paso más al defender la coeducación como vía para ahondar en el conocimiento mutuo y diluir las diferencias entre los sexos.

El personaje literario de la autora que mejor encarna este ideal formativo es sin duda Feíta, en dos novelas publicadas en los 90, momento en que su pensamiento ha desarrollado una notable madurez. En Doña Milagros (1894) y Memorias de un solterón (1896) Feíta reclama el derecho a formarse y ejercer un trabajo, emergiendo estudio y trabajo como alternativa al modo de subsistencia que constituye el matrimonio, como la vía para alcanzar autonomía y libertad. Feíta se opone a la concepción paterna según la cual «coser, bordar, rezar y barrer basta a una señorita»31 y afirma enérgicamente que quiere «estudiar, aprender, saber y valerse el día de mañana sin necesidad de nadie».32 Emilia proyecta en este personaje una idea en la que cree firmemente: que cada persona, hombre o mujer, debe trazar una vida acorde con sus inclinaciones y capacidades, sin sucumbir a la presión de los patrones sociales sobre lo deseable para uno u otro sexo. Este es el principio que pone en práctica Feíta con sus hermanas y su hermano tras la muerte del padre con un éxito en la trama narrativa que funciona como prueba de su validez.

El anhelo de saber y la escritura de la Nueva Mujer

Emilia Pardo Bazán vuelve de forma recurrente sobre la instrucción de la mujer concebida como adorno, como ornato social que se procuraba en la clase burguesa, como cultivo, no de conocimientos, sino de sentimientos. Al mismo tiempo la formación sólida y el conocimiento eran percibidos como peligros. Los testimonios escritos de inspectores gallegos de enseñanza primaria a finales del xix citados por Narciso de Gabriel33 son explícitos, había padres que prohibían expresamente a los maestros que enseñasen a las niñas a escribir, alegando que era perjudicial para ellas. De Gabriel interpreta que la escritura, al proporcionar autonomía, se percibía como una amenaza a la dependencia y la sumisión. La represión sexual de la mujer, según Emilia, lastra su educación, diseñada desde presupuestos preventivos y opresivos. Rigen principios asimétricos al considerarse la educación del hombre desde postulados optimistas para los que supone un perfeccionamiento, mientras que la femenina es considerada como «deshonra y casi monstruosidad».34 De ahí, según concluye Guadalupe Gómez-Ferrer, en su introducción a La mujer española y otros escritos, que Feíta sea puesta a salvo de toda sombra de duda sobre su conducta moral, así como de los defectos atribuidos a las mujeres que desafiaban el orden convencional en la época.

Por el contrario, Pardo Bazán alega que esta inferior educación es un impedimento para las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres. Así, ridiculiza a las señoritas de Barrientos, en las que la insuficiencia intelectual es vista, desde la óptica masculina de Mauro, como falta de cualidades para una compañera adecuada: «Lo que realmente daba (…) era pavor, de imaginar que se preparaban con tal régimen futuras esposas y madres de familia; de pensar que aquellas muñecas rellenas de serrín, y con la cabeza hueca, serían, andando el tiempo, base de un hogar, compañera de un hombre inteligente».35

Esta preocupación por la educación de las mujeres es compartida por un conjunto de escritoras del siglo xix. El anhelo de aprender y saber es un tema clave, recurrente en la escritura de la Nueva Mujer. Este término, acuñado por Sarah Grand, fue popularizado por Henry James y la «cuestión de la nueva mujer» es una dimensión relevante de la literatura en la segunda mitad del siglo xix. Gail Finney, en un libro sobre el teatro a finales del siglo xix, la describe así:

[La] Nueva Mujer procura la autorrealización y la independencia, a menudo optando por el trabajo como forma de sustento. Suele esforzarse por la igualdad en sus relaciones con los hombres, intentando eliminar la doble vara de medir que moldeaba las costumbres sexuales de la época siendo, en general, más directa sobre su sexualidad que la antigua mujer. Desalentada por las actitudes masculinas o por la dificultad para combinar matrimonio y carrera, a menudo decide permanecer soltera; simultáneamente, otorga un valor creciente a las relaciones con otras mujeres (Este nuevo énfasis literario en la solidaridad femenina va en paralelo al crecimiento en la vida real del asociacionismo femenino). Más aún, la Nueva Mujer tiende a poseer una buena educación y a leer mucho. Aunque no necesariamente sufragista, es probable que esté más interesada en la política que la mujer convencional. Finalmente, la Nueva Mujer es físicamente vigorosa y enérgica, y prefiere ropas confortables al atuendo restrictivo que suelen vestir las mujeres de su tiempo. A menudo lleva el pelo corto, monta en bicicleta y fuma cigarrillos —todo ello considerado una osadía para las mujeres en el cambio de siglo. Significativamente, a pesar de todo, el destino último de la Nueva Mujer de ficción es frecuentemente la histeria o algún otro desorden nervioso, enfermedad física o incluso la muerte, a menudo por suicidio, reflejando su final desgraciado el hecho de que la sociedad simplemente no estaba preparada para acoger sus nuevas formas de ser.36

Sin duda muchos de estos rasgos resultan apropiados para la propia Emilia y algunas de sus protagonistas femeninas. Lectura, educación, trabajo como forma de sustento y requisito para la independencia, son elementos que definen a la nueva mujer, de ahí la centralidad de reivindicar la formación y de que, ante las trabas, se opte por una autoeducación por necesidad, en ocasiones regida por un plan sistemático que pretende compensar las deficiencias de la educación no reglada.

Las autoras —también autores, como Henry James o Ibsen— que representan literariamente a la Nueva Mujer centraron su atención en uno u otro aspecto de la cuestión. En cuanto a la formación y educación de las mujeres, George Eliot (Mary Ann Evans), sitúa en primer plano el deseo de realización intelectual. Tanto en El molino del Floss (1860) como en Middlemarch (1871-1872) la trayectoria de las protagonistas, Maggie y Dorothea, está definida por la vocación intelectual y el afán de saber. Ya antes, a mediados de siglo, Elizabeth Barret Browning había situado este tema en el centro de su novela Aurora Leigh (1856). La protagonista, Aurora, pasa por distintas fases en lo referente a la educación: inusual en los trece primeros años durante los que vive en Italia con su padre tras la muerte de la madre; convencional para una mujer de la época cuando se traslada a vivir en Inglaterra con su tía; autodidacta, finalmente, a través de la biblioteca de su padre, lo que la conduce a rechazar el matrimonio para intentar desarrollar su carrera de escritora.

También Rosalía de Castro se aproxima explícitamente a la cuestión al describir, a través del personaje de Dorotea, directora de una escuela femenina, la formación recibida en el colegio de señoritas al que asiste Mariquita en El caballero de las botas azules (1867): «A los dieciséis años no sabía más que leer torpemente en el catecismo, escribir sin ortografía, coser un poco y jugar a los alfileres».37 Dorotea presenta la ignorancia de Mariquita como una virtud que exponer ante su pretendiente: «Cieguita la tengo».

Hay similitud entre las dos autoras gallegas en la construcción de un arquetipo femenino de signo contrario al representado por Feíta: el de la mujer que se amolda al papel que le otorga el esquema patriarcal de la época y que aparece negativamente caracterizada por su irrelevancia social. Las señoritas de Barrientos de las obras de Emilia se parecen a los personajes femeninos ociosos de El caballero de las botas azules de Rosalía de Castro, de los que se da una visión muy negativa:

Ahora bien, ninguna que no sepa hacer más que andar en carretela, tumbarse en la butaca y decir que se fastidia, por más que sepa asimismo la equitación, las lenguas extranjeras y vestirse a la moda, nunca será para mí otra cosa que un ser inútil, una figura de cartón indigna de oír la más pequeña de mis revelaciones.

La cuestión de la educación de las mujeres es pues indisoluble de la reflexión sobre su papel y función social. Feíta quiere aprender, pero también ganarse la vida con su saber, ejercer un papel activo en el ámbito laboral. Este era el deseo de muchas mujeres del siglo xix que quisieron abrirse camino a través de la escritura. El derecho a ejercer una profesión es una de las propuestas de Emilia en el Congreso Pedagógico, propuesta derrotada, como se ha discutido en el capítulo anterior.

Siendo la educación de la mujer una cuestión de enorme interés para las escritoras de la época, el activismo de Emilia Pardo Bazán no se limita a su tratamiento como tema literario, concretándose en su implicación en el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués-Americano celebrado en Madrid en 1892 con más de 2000 inscripciones, y en las numerosas conferencias en las que abordó temas educativos. Como analiza Narciso de Gabriel,38 Emilia tuvo un destacado papel en el congreso, con la memoria titulada «Relaciones y diferencias entre la educación de la mujer y del hombre», la presentación de las conclusiones y la elaboración de un resumen de conferencias y memorias. En su intervención denunció las enormes diferencias en la educación tanto moral como intelectual, e incluso estética y cívica. El congreso se convirtió en el marco en el que las ideas de Pardo Bazán sobre la educación, transversales y constantes a lo largo de su vida y su obra, encuentran una formulación más sistemática y explícita. En las conclusiones leídas el 17 de octubre, después de la argumentada memoria presentada el día anterior, incide en las exigencias tanto de reconocimiento del destino propio como del acceso a la enseñanza oficial, y al ejercicio de las carreras y puestos para los que habilitan esos estudios. Concluye el resumen de la sección quinta del congreso con un llamamiento al voto que pone de manifiesto su reformismo y activismo.

La situación educativa de la mujer en España es resumida por Narciso de Gabriel a través de elocuentes datos numéricos: si entre 1850 y 1885 el porcentaje de niñas que asistían a la escuela primaria había subido del 29,78% al 44,53%, su presencia en la enseñanza secundaria —que se iniciaba a los 10 años— y universitaria no pasaba de anecdótica. En el momento de celebración del Congreso, solo había siete mujeres matriculadas en las universidades españolas; en el curso 1900-1901 eran nueve en las universidades y 44 en los institutos. No extraña pues que la propia Emilia califique como «radicales» las ideas que va a presentar al Congreso. Si bien todos los ponentes de la sección quinta coinciden con la visión y las reivindicaciones da autora, no sucede lo mismo con el conjunto de los congresistas, ni con el rector de la Universidad de Santiago de Compostela, quien intervino desde la aparente concesión para después rechazar el fundamento de la reivindicación de Pardo Bazán, la educación para la autonomía. Las resistencias a su discurso se plasmaron en los resultados de las votaciones: la sección quinta, dedicada a la educación de la mujer, fue la que obtuvo resultados más negativos, detallados en el capítulo anterior. Sus propuestas más radicales fueron rechazadas, ella dulcificó otras, no obstante el éxito obtenido fue limitado. A pesar de ello el Congreso fue calificado de sectario, atacado por estar promovido, según sus detractores, por la Institución Libre de Enseñanza y basado en el krausismo, lo que indica que el clima social era aún más hostil. Hubo que esperar a 1910 para que se reconociera el derecho de las mujeres a estudiar en los Institutos de Secundaria y en la Universidad, antes de ese año condicionado a la aprobación del director o decano del centro correspondiente.

En este contexto, se entiende que no le quedó otro remedio a Emilia Pardo Bazán, como a otras escritoras y mujeres de su época, más que aprender por su cuenta, a través de lo que el médico Pérez Costales, amigo de Emilia y modelo para algunos de sus personajes de médico, pero opuesto a la educación de las mujeres, llamó «lecturas furtivas». Las mujeres tuvieron que convertirse, empleando sus propias palabras, en «maestras de sí mismas» y conquistar, individualmente, lo que la sociedad les vetaba.

23 Emilia Pardo Bazán (1886). «Apuntes autobiográficos», en Obras completas III. Madrid: Aguilar, 1973, p. 711.

24 Olympe de Gouges (1748-1793) es el pseudónimo empleado por Marie Gouze, figura relevante del feminismo ilustrado y del abolicionismo. Además del ensayo, escribió teatro. Fue ejecutada en la guillotina el 3 de noviembre de 1793.

25 Emilia Pardo Bazán (1882). San Francisco de Asís (Siglo XIII), ed. J. López Quintáns; estudio crítico de J. M. González Herrán; apéndices de C. Patiño Eirín: Santiago de Compostela: Alvarellos – Consorcio de Santiago, 2014.

26 Palabras dedicadas a su padre en el prólogo a la traducción española de The Subjection of women, de John Stuart Mill, escrito en colaboración con su mujer Harriet Taylor, y publicado en 1869. La traducción La Esclavitud femenina fue publicada por entregas en la Revista de Santiago, prologada por Emilia Pardo Bazán en 1872 y 1873, y como libro en la «Biblioteca de la Mujer» en 1892.

27 Emilia Pardo Bazán (1890). «La mujer española», en Guadalupe Gómez-Ferrer (1999), La mujer española y otros escritos. Madrid: Cátedra. Esta cita de la p. 85, la siguiente de las pp. 88–89.

28 Mary Shelley, diario recogido en Julian Marshall (1889) The life & letters of Mary Wollstonecraft Shelley. London: Richard Bentley & Son. Accesible en: https://archive.org/stream/lifelettersofmar01marsuoft/lifelettersofmar01marsuoft_djvu.txt

29 Marilar Aleixandre (2021). «No enseñéis esta carta a nadie»: Maternidad y escritura en las cartas inéditas de Emilia Pardo Bazán a Carmen Miranda. En I. Burdiel (Ed.) Catálogo de la exposición Emilia Pardo Bazán: el reto de la modernidad (pp. 63-70). Madrid: Biblioteca Nacional de España.

30 Carta inédita a Carmen Miranda MO88/C.1.14. Archivo Real Academia Galega. La editorial de Arte y Letras debe referirse a la colección Biblioteca de Arte y Letras de la editorial Daniel Cortezo y Cía; la novela debe ser Los Pazos de Ulloa (1886).

31 Emilia Pardo Bazán (1896). Memorias de un solterón, en Obras completas II. Madrid: Aguilar, 1964, p. 470.

32 Emilia Pardo Bazán (1894). Doña Milagros, en Obras completas tomo II. Madrid: Aguilar, 1964, p. 429.

33 Narciso de Gabriel (2013). «A educación das mulleres no século XIX: exclusión, dependencia e autonomía». Sarmiento, 17, 7–36.

34 Emilia Pardo Bazán «La educación del hombre y la de la mujer» ... op. cit. p. 20.

35 Emilia Pardo Bazán. (1890). La Prueba. Madrid: Cátedra, Cap. IV.

36 Gail Finney (1989). Women in modern drama: Freud, feminism and European theatre at the turn of the century. Ithaca: Cornell University Press, pp. 195–196. (el paréntesis es de la autora; la traducción es nuestra).

37 Rosalía Castro (1867). El caballero de las botas azules. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2006. Esta cita de la p. 226, las siguientes de las páginas 234 y 357.

38 Narciso de Gabriel (2018). «Emilia Pardo Bazán ... op. cit. Los datos citados abajo, p. 497.