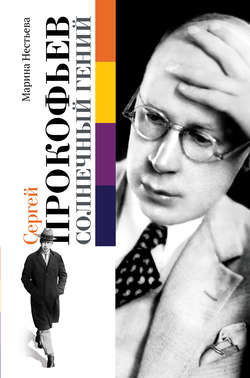

Читать книгу Сергей Прокофьев. Солнечный гений - Марина Нестьева - Страница 3

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Глава первая

Я вышел из страны детства…

ОглавлениеТак, наверное, мог бы сказать о себе Сергей Прокофьев. Детство композитора определенно было счастливым. Редко кому из гениальных художников так повезло с детством.

Деревня, где он родился 11 апреля (23 по новому стилю) 1891 года с точным названием Сонцовка (ныне село Красное Донецкой области), навсегда одарила его энергией великого светила; и подобно тому, как лес, одевшись желтой листвой, словно отдает осенью накопленное за лето тепло, Прокофьев, заряженный мощными золотыми лучами, всю жизнь освещал ими свою музыку.

Вокруг была красота необыкновенная: весной широко раскинувшиеся пестрые ковры полевых цветов, летом – седых ковылей; попадались и невысокие курганы, памятники степных кочевников. В них можно было найти старинные утварь и монеты. Поросшие тополем, вербой и вишней вытянулись улицы села; там, где сближались речка Солененькая и Щуров ручей – а на их слиянии и находилась Сонцовка – в низине раскинулся большой сад гектаров в двадцать.

Дом, где жили Прокофьевы, стоял несколько в стороне, на возвышении, был окружен другим малым садом. Тут цвели розы, сирень, желтая и белая акации, курильский чай, лилии, ирисы. Одноэтажный приземистый, белый с зеленой железной крышей, дом состоял из девяти комнат, не считая конторы, девичьей и кладовых. Комнаты – достаточно просторные, но с низкими потолками.

Раздолье было и для общения с животными – три конюшни, свинарник, овчарни. Казалось бы, все оборудовано с максимальной целесообразностью: кухня в отдельном здании, в обоих садах – баня, пасека, малинник и огород – заметим – с искусственным орошением.

Правда, Сонцовка была хороша весной и летом. Осенью наступала распутица, и из-за бездорожья передвижение было крайне затруднено. В декабре и январе имение и вовсе погружалось в сон. И только с приходом весны возвращалось буйное цветение.

И все же где, как не здесь, Прокофьев научился любить природу, понимать язык цветов, трав и любимых животных, уходить в священную природную обитель в самые драматические моменты жизни, ища среди тех, кто никогда не предает, отдохновение и покой.

Но… во всякой идиллии всегда находится свое но. Хотя имелись церковь и начальная школа, край, конечно, был захолустный. Железная дорога – в двадцати пяти километрах, врач и больница – в двадцати трех, почта – в восьми, причем работала только дважды в неделю, не было ни шоссе, ни достойных уровня обитателей Сонцовки интеллигентных соседей.

В такой ситуации определяющее значение приобретали взрослые, среди которых рос Прокофьев, в первую очередь, родители.

Ему чрезвычайно повезло с ними. Оба – хотя и по-разному – столкнулись с трудностями жизни не понаслышке. Отец – сын мелкого промышленника – рано лишился матери и отца, умерших от холеры, и с четырнадцати лет жил с братом в семье своей старшей сестры Смирновой. Он не сразу нашел свое призвание после коммерческого и реального училищ, уже в университете увлекся химией и перешел в Петровско-Разумовскую академию. Агрономом стал незаурядным.

Вид у Сергея Алексеевича был неизменно серьезный: скорее всего, такой вид этому высокому мужчине с иконописным лицом, светлой бородой придавали очки. Однако, как вспоминал впоследствии сын, даже в старости отец сохранил способность смеяться безудержно, как дитя.

Мать Прокофьева, Мария Григорьевна Житкова, происходила из большой бедной крестьянской семьи. Как утверждал Прокофьев в автобиографии, его бабушка со стороны матери родилась от шведского графа Инстедта, иммигрировавшего в Россию. Таким образом, он имел одну шестнадцатую шведской крови против пятнадцати русских. Не отразилось ли это в том числе на внешности нашего русского гения?

Общительная, остроумная, всегда окруженная свитой подруг, Манюша Житкова любила руководить ими. Она не была красива, но ум и живость придавали ей особое очарование.

Поженились родители Прокофьева по любви, хотя и пришлось преодолевать препятствия: обеспеченная семья Сергея Алексеевича была против его женитьбы на бесприданнице. Сохранился выразительный документ, характеризующий и ситуацию, и характер Марии Житковой: «Я, кроме себя, к горькому сожалению, тебе ничего не даю и от тебя желаю того же. Как прежде, так и теперь повторяю, что меня не манит твое будущее богатство, мне оно противно, потому что теперь разлучает меня с тобой…» И в заключение письма парафраз из Грибоедова: «Что скажет свет? Что скажет мне про то княгиня Марья Алексеевна!» (25; с. 14)2

Молодые победили, свадьба состоялась. Прокофьев всегда гордился родителями: оба в своих семьях были самыми интеллектуальными. Гордиться можно было и их отношениями – прочными, надежными, уважительными, при том ни тени сентиментальности, сюсюканья.

Недолго прожив в имении Сергея Алексеевича Николаевке Смоленской области, которое дохода не приносило, а требовало лишь новых вложений, отец принял предложение помещика Сонцова, своего товарища по университету, стать управляющим в его большом хозяйстве. Сказались и чувство риска, и природная смекалка. Жизнь показала правильность принятого решения. Тем более что усилиями знающего и умелого управляющего хозяйство расцвело, стало приносить немалый доход, в том числе семье Прокофьевых. Любопытен комментарий отца, показавшего юноше-сыну доверенность Сонцова на управление имением: «Вот какую доверенность имеет твой отец и какую ты никогда никому не давай» (25; с. 19). Сонцов безоговорочно и не без оснований доверял Сергею Алексеевичу, ни во что не вмешивался. Однако в жизни встречаются не только честные люди,– хотел подчеркнуть, как всегда ненавязчиво, отец своей репликой входящему в самостоятельную жизнь отпрыску.

Просвещение, Прогресс, Наука и Культура для четы Прокофьевых означали не абстрактные понятия, а руководство к действию. Жили они довольно замкнуто, и спустя тридцать три года (именно столько пробыли в Сонцовке) их добрыми знакомцами остались лишь врач и ветеринар. Дом оживлялся большим обществом только когда приезжали родные и друзья из Петербурга или Москвы. Однако представить себе бездействующими не только целый день проводящего в трудах Сергея Алексеевича, но и Марию Григорьевну, было невозможно. Первые годы она сама преподавала крестьянским ребятишкам в местной школе, потом оставалась попечительницей школы; кое-что понимала в медицине, а усовершенствовала знания по книгам, каждый день принимала по нескольку больных, оказывая им первую помощь.

Но, как выяснилось позже, все богатство своей незаурядной творческой натуры, все свои умения, знания, воспитательные навыки, одухотворенные необыкновенной, но не слепой любовью, Мария Григорьевна, при постоянной и деятельной помощи мужа, вложила в сына.

Он достался им трудно. Первые две девочки умерли в раннем возрасте, когда неправильно прорезались зубы. По совету подруги, мать маленького Сережу отдала кормилице, здоровой деревенской девушке. На этот раз обошлось без патологии, но примечателен комментарий взрослого Прокофьева: «…не впитал ли я с чужим молоком и некоторую жесткость характера?» (25; с. 25). Жесткость ли? Скорее прямоту и открытость нрава. Это соответствовало природе людей тех мест, юга России, – светлых, незатейливых, любящих жизнь, землю, животных. След оставило и другое происшествие, как бы протягивающее нить в будущее: мальчику три года, он кувыркается на постели отца; вдруг, слетев с постели, стукается лбом о железный сундук. Нечеловеческий рев оглашает дом! Шишка оставалась в период детства и юности, исчезла лишь к тридцати годам. Встретившийся однажды в Париже Прокофьеву художник Ларионов, потрогав шишку, выразительно произнес «А может в ней-то весь талант!» (25; с. 27).

«Мать любила музыку, отец музыку уважал. Вероятно, он тоже любил ее, но в философском плане, как проявление культуры, как полет человеческого духа» (25; с. 24). Так оценивал композитор отношение родителей к делу своей жизни.

Мария Григорьевна была музыкантшей-любительницей, она неплохо играла на рояле и в деревенской глуши могла уделять этому занятию много времени. Когда ждала появления на свет сына, играла до шести часов в день: «Будущий человечишка формировался под музыку»,– остроумно отметит сын впоследствии (25; с. 25). Интересовалась мать исключительно серьезной музыкой, и отменный вкус помог ей на первых порах руководить музыкальным воспитанием сына: от рождения он слышал сонаты Бетховена, мазурки, прелюдии и вальсы Шопена, иногда что-нибудь не особенно трудное из Листа. Что касается русских авторов, то тут преобладали Чайковский и Антон Рубинштейн.

Музыкальные склонности будущего композитора начали проявляться рано, вероятно, года в четыре. Вот типичная картина из его детства: мать за роялем разыгрывает упражнения и этюды. Она занимает преимущественно средний регистр, малышу же отводятся две верхние октавы, где он старательно выстукивает свои экспромты. Ансамбль, конечно, не был гармоничным, но вскоре мальчик сам стал подсаживаться к роялю, стремясь что-либо подобрать. Дальше больше: он не просто пытался изобразить на рояле какой-нибудь мотивчик, но затем садился за стол и рисовал что-то вроде нот, как орнамент. Постоянное лицезрение нот на пюпитре возбуждало его воображение.

Мать определенно обладала педагогическими талантами. Когда сын подошел к ней с сообщением, что написал рапсодию Листа, она сначала объяснила ему, что нельзя написать рапсодию Листа и что Лист – тот самый человек, который эту пьесу и написал. Вид записи на девяти линейках подтолкнул, однако, Марию Григорьевну к осознанию того, что маленькому сыну необходимо объяснить правила нотного письма. В пять лет появилась первая пьеска, названная «Индейский галоп» – видно, повлияли разговоры взрослых о голоде в Индии.

В течение весны и лета 1897 года маленький композитор записал, пусть неуклюже и неаккуратно, три пьески – вальс, марш и рондо. Первые произведения ребенка были отданы опытному переписчику и сложились в альбом, на котором значилось: «Сочинения Сереженьки Прокофьева». Этот альбом содержал первые полтора года творчества делающего начальные шаги композитора.

Мало того, что родители сами презирали праздность, они привили навык к постоянному труду сыну. Однако умение обращать слово «надо» в слово «хочу» – это уже особая заслуга старших. И к музыкальному развитию рано проявившего свою одаренность сына Мария Григорьевна относилась с редкостным вниманием и тактом. Главное – стимулировать интерес и не загубить дело скучной зубрежкой. Поэтому максимальное время отводилось знакомству с новой музыкальной литературой, а упражнениям – минимум. Сначала мать сама проигрывала произведения, потом, отобрав понравившиеся, показывала сыну. После проигрывания вещи обязательно совместно обсуждались и ученику следовало объяснить, почему та или иная пьеса понравилась или не понравилась. Так не только предоставлялся большой материал для отбора, но развивалась способность чтения с листа, а также самостоятельность суждений. «В десять лет я имел собственную точку зрения на музыкальные сочинения и мог ее защищать,– признавался впоследствии Прокофьев. И добавлял: «Эта ранняя музыкальная зрелость служила гарантией тому, что я смогу справиться с грешками, когда их вредоносность станет очевидной» (25; с. 43). Имелись в виду небрежность исполнения, несовершенство техники, недоделанность деталей, словом, ситуация, когда мысль бежала впереди и пальцы не поспевали за ней. Но композитор оказался прав: он преодолел, уже в консерватории, это противоречие.

Во имя расцвета таланта сына родители приобрели новый рояль – семисотрублевый Шредер, который был много лучше предыдущего, со звуком мягким и округлым, который доставил много удовольствия музицирующим Прокофьевым.

Новое тысячелетие ознаменовалось для Сережи первой поездкой в Москву и первым театральным впечатлением – его взяли в Большой театр на «Фауста» Гуно. Впечатления были самые разные, так же, как и вопросы: почему черт не черный, вроде негра и, может быть, с копытами, а в красном костюме, да со шпагой, к тому же такой шикарный? Мальчик остался доволен знакомой музыкой – вальсом и маршем, слышанным от матери в Сонцовке, и дуэлью на шпагах. След это посещение, как видно, оставило громадный. Во всяком случае и Фауста, и дуэль на шпагах мы позже встретим в одной из самых лучших опер Прокофьева – «Огненном ангеле». Не говоря уж о вальсах и маршах, рассыпанных в изобилии во всем его творчестве. Ну, а динамичный увлекательный сюжет, отклоняющий все скучное, – это уж само собой.

Помимо «Князя Игоря» Бородина, который особого следа не оставил, Прокофьеву запомнился поход на балет «Спящая красавица» Чайковского. Трудно сказать, что ему больше понравилось – само ли представление или то, что две соседние ложи занимали знакомые с детьми, можно было есть сколько угодно конфет из предложенных коробок или фрукты из больших корзин. Но все же постепенно он включился в действие: «Показалось, что театр поплыл… и в конце концов нельзя было понять, вращается ли сцена, или театр, или собственная голова» (25; с. 47).

Посещение настоящего театра подстегнуло воображение маленького Прокофьева и обратило его к собственному лицедейству. Вместе с детьми экономки Елены – Стеней, Сережей и Егоркой, горничной Марфушей он стал разыгрывать совместно сочиненные представления. По форме это были commedia dell’arte – придумывался скелет сюжета, а затем актеры импровизировали. Хотя поначалу сюжеты были довольно убогими, дело совершенствовалось. Разыгрываемые родителям и друг другу детские спектакли обрастали аксессуарами. Что только ни находилось в ящике в кладовой, предназначенном для хранения «реквизита»: разные костюмы, шляпы, старые шубы, маски, ордена, шпаги, пистолеты, стрелявшие пистонами. Сказочные сюжеты с волшебниками и чудовищами отметались сразу. Интересовала человеческая драма с обязательной дуэлью в кульминации. Чаще представления устраивались в воскресенье: днем они выдумывались, вечером разыгрывались. Фантазия работала бесперебойно: усы и борода выводились жженной пробкой; луна – с помощью подсвеченного сзади лампой транспаранта. Когда требовалось изобразить водопад, воду лили из одной замаскированной бочки в другую; лес летом складывался из порубленных в саду веток, зимой – из многочисленных кадок с олеандрами и фикусами. В сюжетах преобладали эффектные драматические сцены. Будущий гениальный драматург сцены отрабатывал художественную тактику…

Однако, видно, пришло время юному автору проявить свои театральные склонности всерьез. И он заявил матери, что хочет написать оперу. Несмотря на естественный скепсис Марии Григорьевны, девятилетний мальчик свое намерение выполнил и в начале лета 1900 года пришел к матери с рукописью готовой оперы «Великан». Главным героем драматической истории со схватками, обмороками, героями, королем был, конечно, сам Великан. Остальные – спутники его забав: Стеня, превратившаяся в Устинью, Сережа, ставший Сергеевым, Егорка – Егоровым. Конечно, в этом первом опусе было много наивного, неумелого. Контрасты, сотрясающие действие – их любил и зрелый Прокофьев, – требовали соответствующего выражения. А о модуляциях в какие-то новые тональности Сережа тогда понятия не имел. Зато он особенно гордился сценой, где применен сценический контрапункт: король поет об отряде, который должен уничтожить Великана, тот внезапно появляется и одновременно с королем провозглашает: «Они хотят убить меня». Никаких возражений о том, откуда-де взялся Великан, юный композитор слышать не хотел, для него гораздо важнее логики сюжета оказался получившийся момент контрапунктического (одновременное звучание двух разных тем. – Прим. авт.) развития. Черты мастера впечатляющих сценических эффектов проглядывали уже здесь. Иногда дело доходило до смешных чрезмерностей. Когда мать проглядывала рукопись, выправляя то, что было явно нелепо, она наткнулась на четыре форте в арии Великана. После горячей дискуссии с сыном, который, заливаяясь горькими слезами, доказывал, что музыка потеряет свою помпезность, согласились несколько сбавить эффект до трех форте. Переписанный начисто француженкой Луизой, которая оказалась аккуратным переписчиком, посвященный любимой тете Тане, сестре матери, ноты, переплетенные в красное с золотом, выглядели так:

«Великан»

Опера в 3-х действиях

Сочинение Сереженьки Прокофьева

Мечты, как известно, иногда сбываются, и вот уже летом 1901 года кузены и кузина Прокофьева разыграли первый акт «Великана» в костюмах и гриме под аккомпанемент фортепиано в своем доме. Бедный Сережа, который, конечно, пел Сергеева, так волновался, что чуть не заболел. Дядюшка, очень довольный представлением, смеясь, произнес фразу, как оказалось, пророческую: «Ну, Сережа, когда тебя будут давать на императорской сцене, помни, что первый раз твоя опера была исполнена у меня в доме!» (25; с. 70).

В возрасте девяти с половиной лет Прокофьев начал работу над новой оперой – «На пустынных островах». Сам композитор считал, что по сравнению с «Великаном» «Пустынные острова» – шаг вперед: нет больше метрических ошибок, появляются более сложные уменьшенные аккорды, более развернутыми становятся эпизоды, есть попытка изобразить природные стихии. Полтора года трудился мальчик – сочинил только увертюру и первый акт в трех картинах. Материал получился неровным, композитор рос, и его влекли другие замыслы.

Родители чутко и последовательно развивали ум и всесторонние способности своего даровитого ребенка. Его неуемная фантазия рождала все новые интересы, и не только музыкальные. Чем только не увлекался любознательный мальчик: верховая езда, велосипед, крокет; когда он что-либо изучал, делал это тщательно и систематично. Например, флаги разных стран, расписание поездов, гербарий или каталог собственных сочинений. Занятий, которые можно назвать досугом, было великое множество. Но все они быстро пополняли шкатулку знаний композитора, тренировали его исключительно живой, открытый всему новому ум. Сказывалось, что ребенок принадлежал к ХХ веку – динамичному веку технических открытий, урбанистических скоростей. И тут вновь нельзя без восхищения говорить о воспитательной роли родителей. Без тени равнодушной снисходительности относились они к затеям сына. Когда он увлекся флагами, мать и тетка сшили ему на день рождения нарядный и совсем настоящий американский флаг. Мечта о собственном маленьком домике, который даже снился мальчику, воплотилась в конце концов в реальность – под руководством сторожа Гаврилы такой домик – метра по два в длину и ширину – был возведен. Примечательно, что подыскивая сыну учительницу французского языка, мать отправилась даже в Варшаву и сумела-таки уговорить шестнадцатилетнюю девочку, понравившуюся ей француженку, поехать в сонцовскую глушь. Но, как Мария Григорьевна писала позже, она бы никогда не допустила какой-либо иной воспитательницы, кроме себя. Ей нужна была партнерша сыну по различным забавам и играм, которая заодно давала бы практические знания языка. А скольких учительниц немецкого языка сменили мальчику. Родители зорко следили, кто и как развивал их многообещающего сына.

Среди прочих, были интеллектуальные занятия, интерес к которым не угасал и у взрослого Сергея Сергеевича. Таковы шахматы. Обучившись этой игре довольно рано и, кстати, обучив заодно всех окружающих, Прокофьев вырос в незаурядного шахматиста, в чем приходилось неоднократно убеждаться в дальнейшем его жизненном пути.

При всех своих многочисленных талантах маленький Прокофьев был вполне нормальным мальчишкой. Скажем, летом 1901 года, во время войны в Китае, он вздумал в большом саду затеять сражение с китайцами (эту роль выполнял молочай, высокая трава с хрупким стеблем, наполненная желтым соком). Десятки таких «желтолицых врагов» ему удавалось победить. Но потом попадало от взрослых за перепачканный костюм, и ребенок долго размышлял, что такое «несносный», может быть «не с носом», то есть безносый?!

В январе 1902 года открывается новый этап в обучении юного композитора – он соприкоснулся с настоящей профессиональной средой. В гостях у московского семейства Померанцевых, с которыми у родителей Сережи были дружеские отношения, он с матерью познакомились с заканчивающим консерваторию Юрием Померанцевым, учеником непререкаемого московского авторитета, знаменитого композитора профессора Танеева. Убедившись в выдающихся способностях мальчика, Померанцев, как и обещал, устроил встречу с самим Танеевым.

Выдающийся музыкант оказался приветливым и добрым, не только послушал музыку, обласкал и угостил шоколадом, но и рекомендовал незамедлительно начать правильное преподавание гармонии, так как если привыкнуть к ошибкам, избавляться от них будет очень трудно.

В Москве мальчик начал уроки у Померанцева. Хотя тот занимался вполне добросовестно, объяснял правила и задавал задачи, юного Прокофьева тяготили эти занятия – он хотел писать оперы с маршами, бурями, а тут связывают по рукам и ногам, не дают развернуться фантазии – параллельных октав нельзя, пятого голоса нельзя…

Будто бы подслушав желания мальчика, на три летних месяца Танеев порекомендовал пригласить настоящего композитора, который уже окончил консерваторию и всесторонне увеличил бы кругозор начинающего сочинителя. Таким человеком оказался Рейнгольд Морицевич Глиэр. И общение с ним стало еще одной примечательной вехой в формировании будущего Прокофьева. Много лет спустя Глиэр вспоминал, какой разумный распорядок дня был в семье Прокофьевых: «Вставали рано. До завтрака мы ходили купаться на речку, протекавшую недалеко от дома. С 10 до 11 Сережа занимался со мной (потом, правда, время занятий значительно увеличилось. – Прим. авт.). Затем урок с отцом по русскому и арифметике. После арифметики следовали занятия с матерью по французскому и немецкому языкам. В эти часы я обычно работал в своей комнате (27; с. 352)». После обеда было время развлечений и забав: верховая езда, крокет, ходули, шахматы, часто молодой педагог совершал прогулки со своим учеником по живописным окрестностям и удивлялся глубоким знаниям природы, которые выказывал Сережа – все же сын агронома!

Глиэр чутко и любовно руководил мальчиком, оценив его блестящие способности – абсолютный слух, феноменальную память, поразительную способность читать с листа и редкостную восприимчивость. Не забудем, что и для самого Глиэра этот педагогический опыт был первым и потому во многом экспериментальным. Прежде всего педагог решил систематизировать достаточно сумбурные представления ученика о гармонии, научить его правильному голосоведению, дать профессиональные начатки знаний о музыкальной форме. Он занимался с мальчиком и по фортепиано, обращая его внимание на несовершенства техники, прежде всего из-за неправильной постановки рук. Ученик и учитель много играли в четыре руки – Гайдна, Моцарта, Бетховена, Чайковского. Любознательность Сережи стимулировала его узнавать все больше и больше – о форме, об инструментовке. Глиэр терпеливо и внимательно старался отвечать на многочисленные вопросы. По вечерам разыгрывались и скрипичные сонаты Моцарта – Сережа за роялем, Глиэр – скрипач. Склонил учитель своего питомца и к импровизациям за роялем, чем юный Прокофьев занимался с особым удовольствием.

Все, что ни объяснял педагог из теории, тотчас же проверялось на практике. И именно такой метод был более всего показан прирожденному композитору. Так, рассказ учителя о слагаемых музыкальной формы – предложении, периоде, которые призваны форму структурировать, повлек за собой сочинение нескольких серий так называемых песенок (за шесть лет их оказалось несколько десятков, причем пьесы были разных размеров и характера образности). Особое внимание обращалось на то, что при повторах в песенной форме желательны какие-нибудь варианты.

Другое важнейшее педагогическое достижение Глиэра – знакомство мальчика с основами оркестровки, свойствами и диапазонами инструментов. Однако, так как слушать живой оркестр возможности не было, делалось это на рояле. Если, предположим, в сонате Бетховена или другой пьесе попадались аккорд, пассаж, характерные для оркестрового изложения, учитель тотчас же говорил, как этот эпизод мог бы выглядеть в оркестре. Разумеется, подобный метод возник не от хорошей жизни. Однако он развивал воображение и, как выяснилось, много дал в дальнейшем умеющему ярко и сочно живописать в оркестре Сергею Сергеевичу.

Кончились оркестровые экзерсисы тем, что юный композитор задумал написать симфонию и с помощью Глиэра это осуществил. К концу лета симфония была сочинена, первая часть оркестрована. Уезжая, Глиэр оставил задание: закончить оркестровку и сделать четырехручное переложение. Дальше занятия должны были продолжаться заочно, по переписке.

Весьма поучителен взгляд взрослого композитора на результаты занятий с Глиэром. Очень высоко оценивая в целом эти занятия, он точно отмечает и их недостатки, изжитые им только в зрелости. Хорошо, что учитель научил «квадратным построениям» – четыре такта плюс четыре. Но Прокофьев считал, что усвоив, это надо поскорее забыть. Иначе музыка станет невыносимо скучной. Конечно, писал композитор в Автобиографии, «Глиэр должен был меня просветить, но, просвещая, пояснить, что и четырех-тактом, и отклонением в шестую ступень, и секвенцией надо пользоваться с оглядкой» (25; с. 90). Словом, зрелый Прокофьев был против шаблонов, с которыми он всегда отчаянно боролся.

Каждое значительное событие подстегивало проявление композиторской индивидуальности. Такой была встреча с маститым Танеевым в Москве в конце 1902 года, когда в присутствии Глиэра Сережа показывал мэтру свои новые работы. Маленькая реплика Танеева о слишком простой гармонизации сыгранной симфонии очень уязвила юного автора, запала ему в сознание и дала плодотворные ростки. Правда, способствующий этому мастер, когда лет через восемь Прокофьев сыграл ему «Четыре этюда для фортепиано», опус 2, Танеев оказался недовольным обилием фальшивых нот. После реплики Прокофьева, что, дескать, именно Танеев способствовал его гармоническим терпкостям, тот, схватившись за голову, не без юмора воскликнул: «Неужто это я толкнул вас на такую скользкую дорогу!» (25; с. 100). Много раз на протяжении жизни Прокофьев добрым словом вспоминал добрейшего и мудрого Сергея Ивановича и в том числе слова, адресованные к матери: «Берегите силы вашего сына», чему она неизменно следовала (25; с. 77).

Новая опера «Пир во время чумы» по Пушкину, над которой двенадцатилетний Сережа работал под руководством того же Глиэра, дала ему новые навыки – овладение сонатным аллегро, что понадобилось для увертюры, свойствами того или иного певческого голоса. Продвинулся мальчик и в знаниях оркестра. Главное же – это была уже серьезная опера, основанная на настоящем литературном источнике. Кто знает, может быть Глиэр рассказывал Сереже, что и Моцарт в двенадцать лет написал оперу, дал ему веру, что проект может быть реализован.

К этому времени по примеру некоторых взрослых Прокофьев начал вести дневник, где он скрупулезно записывал все важное. Это помогало и лучше осмыслять происходящее, и организовывало имеющего массу обязанностей и еще больше интересов мальчика. Прирожденный воспитатель, мать поощряла склонность фиксировать события каждого дня и требовала давать им свою оценку. Так формировалось и укреплялось чувство ответственности.

Долгие споры о том, где и как учиться Сереже дальше, получили неожиданный поворот. Вышли на знаменитого композитора-симфониста, профессора Александра Константиновича Глазунова, который в Петербурге был не менее авторитетен, чем Танеев в Москве. И решительная позиция маститого музыканта, уверенного, что талантливому мальчику место только в консерватории, где его необыкновенный дар получит полноценное развитие, сделала свое дело. Отношения с Глазуновым составляют целый сюжет и в дальнейшей жизни Прокофьева, когда Александр Константинович то принимал музыку Сергея Сергеевича, то строго отвергал, но, как правило, вел себя с присущим ему человеческим благородством.

Мать и сын отныне должны были жить в Петербурге, отец оставался в Сонцовке и только по большим праздникам навещал семью. Виделись они, конечно, и летом на каникулах. Отныне систематическое общение с Сергеем Алексеевичем доверялось главным образом бумаге. Конечно, это была семейная драма, которую маленький Прокофьев не мог тогда оценить в полной мере. Но интересы сына всегда были важны для его родителей – не устанем повторять это снова и снова – превыше всего.

Вроде бы миновала счастливейшая пора детства, Прокофьев входил во взрослую жизнь. Но многое оставалось прежним: он импровизировал на вечерах у знакомых (в частности, большой успех имела импровизация на тему известной песенки «Чижик, чижик, где ты был?»), в содружестве с поэтессой Марией Григорьевной Кильштетт начал работать над новой оперой «Ундина» по де ла Мотт-Фуке. Продолжались немузыкальные увлечения, особенно летом в Сонцовке: изобретался алфавит, писался роман в стихах «Граф», который мальчик сам и иллюстрировал, в честь любимых морских гигантов-броненосцев слагались стихи. Отец составлял для сына круг чтения. На Новый год родители подарили настоящие маски зверей – медведя, попугая и обезьяны, чтобы стимулировать театральные представления. Расчет, конечно, оправдался.

И все-таки детство – скажем так – кончалось, наступала новая пора осмысления себя и своего места в окружающем мире.

2

См. список используемой литературы. – Прим. ред.