Читать книгу Сергей Прокофьев. Солнечный гений - Марина Нестьева - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Глава вторая

Mузыкальные университеты

Восхождение

ОглавлениеВ отличие от Мясковского и Асафьева, наш герой, получив диплом, консерваторию не покинул. Согласившись на уговоры некоторых учеников, и по собственному разумению, перешел от «середнячка» Винклера в класс знаменитой концертирующей пианистки и выдающегося педагога Анны Николаевны Есиповой. Ему предстояло пробыть в стенах консерватории еще пять лет.

Они далеко не во всем сошлись – учительница и ученик, расходились и в отношении к тексту классики – неприкосновенном со стороны Есиповой, и абсолютно свободном, творческом со стороны ученика-Прокофьева; и в воззрениях на современную музыку, граничивших с горячей приверженностью со стороны юноши и с полной незаинтересованностью, даже враждебностью – со стороны учительницы.

Еще раньше, обучаясь у Винклера, и тем более у Есиповой, Прокофьев всерьез увлекся преодолением виртуозных задач и с удовольствием играл, в том числе на студенческих концертах, технически сложные сочинения. Любопытно, однако, как все, что он ни делал в жизни, в особенности в сфере музыки, обогащало, стимулировало его как композитора. Например, с блеском играя токкату Шумана, признавался в Автобиографии: «Техника ее представляла много приятностей для пальцев и привела меня постепенно к сочинению собственной токкаты, которая, хотя своими хроматизмами и не доросла до шумановских диатонизмов, все же имела постоянный успех у публики» (25; с. 440).

Был, однако, в те годы Прокофьев большим нигилистом. Он ненавидел Шопена, считал «приторными» его мазурки и вальсы. Долгое время терпеть не мог Моцарта за, с его точки зрения, гармоническую примитивность. И даже придумывал собственные дополнения к играемым пьесам. Естественно, Есиповой не были милы подобные вольности. Вот ее отзыв о Прокофьеве 1910 года: «Мало усвоил мою методу. Очень талантлив, но грубоват» (7; с. 60). И все же общение двух крупных личностей не прошло даром. Из класса Есиповой вышел самобытнейший русский пианист.

Резкая веха на пути Прокофьева – несчастье, постигшее семью в 1910 году, – тяжело заболел и вскоре скончался от рака печени отец. Это было настоящим потрясением для молодого человека. Сергей отца любил и уважал, скучал по нему при многочисленных расставаниях. Мнение отца, в его представлении и на самом деле воплощающего в себе истинные качества мужчины, было для него чрезвычайно важным. Он не только был хорошим сыном, воспринявшим от Сергея Алексеевича многие полезные навыки – практичность в житейских делах, деловитость, любовь к техническим новшествам, неизменный интерес к природе, потрясающую организованность и умение правильно распорядиться отпущенным временем, скрупулезность и добросовестность при выполнении любой работы. Отец внушил Сергею нравственные устои, которых он неизменно всю жизнь придерживался сам. Вместе с тем с Сонцовкой, откуда должно было съехать, молодой композитор прощался без сожаления. Так ему, во всяком случае, казалось. На самом деле ее образ отныне поселился внутри него, и с этих пор будет сопровождать его всю жизнь.

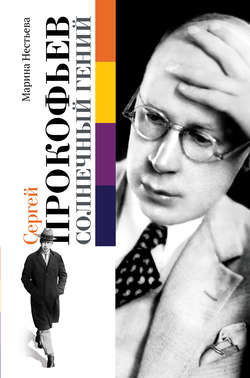

Перед Сергеем открывалась самостоятельная дорога, он окончательно расстался с детством, повзрослел в свои 19 лет. Теперь вся ответственность за жизнь матери и свою собственную ложилась на его плечи, и он страстно желал самоутвердиться. Это выражалось даже в несколько вызывающем внешнем виде. Бросались в глаза не только высокий рост, худоба и на первый взгляд некрасивое лицо, но поражающие пристальностью и каким-то особенным блеском серые глаза. «Этот молодой музыкант был в визитке и полосатых серых брюках, с белым платком – углом в левом кармашке и (о, ужас) был надушен духами… Словом, это было невиданное для нас явление…», – вспоминала Н.А. Мещерская – предмет юношеской увлеченности Прокофьева (15; с. 161). Девушки вообще вились вокруг талантливого и экстравагантного молодого человека стайками. В ответ на внимание он посвящал им отдельные пьесы. Но с Ниной Мещерской его связало серьезное чувство. Молодые люди даже собирались пожениться. Однако родители Нины, люди очень состоятельные, препятствовали браку, считая Сергея неподходящей партией. Романтический импульс сподвиг влюбленных к побегу из родительского дома, который, впрочем, оказался неудачным. Самолюбивый Прокофьев, очень переживая, разрубил гордиев узел одним ударом и навсегда прервал отношения с Ниной – сказался характер решительный и целеустремленный.

Самоутверждаться в новых жизненных условиях было нелегко. Конечно, за ним не бегали кредиторы, отец не оставил долгов. Однако со смертью Сергея Алексеевича кончился материальный достаток семьи. Юноша должен был обеспечивать мать и себя. Он пытается издать свои сочинения, забрасывает издателей письмами, иногда с влиятельными рекомендациями. Интересно, что тогда он получает отказ от Российского музыкального издательства, в то время как позже именно возглавляющий это издательство Сергей Кусевицкий становится одним из самых преданных и постоянных пропагандистов творчества Прокофьева. Наконец, его первые четыре опуса приняты к изданию в очень известном издательстве Петра Юргенсона. Лед тронулся.

Расширяется география популярности композитора. Одна из первых территорий завоевания – заявивший о себе в пестрой и богатой событиями музыкальной жизни предвоенного периода московский кружок Владимира Держановского – Константина Сараджева, объединившийся вокруг еженедельника «Музыка». «Весточкой о настоящем в искусстве» называет «Музыку» композитор и музыковед Борис Асафьев (7; с. 68). Кружок Держановского-Сараджева, ратовавший за отечественное искусство и выступающий против преувеличенных восторгов перед современной французской музыкой, поддерживает молодого Прокофьева, предоставив ему исполнительскую трибуну, способствует откликам на появление столь многообещающего дарования.

Но вернемся к последним консерваторским годам. Новая опера «Маддалена» становится вершиной для композитора на этом этапе в попытках по-настоящему овладеть этим любимым для него жанром. Он мечтал поставить ее силами консерватории, с участием студенческих оркестра и хора. Литературной основой выбрал одноактную пьесу в стихах петербургской поэтессы Магды Ливен. Остро конфликтная ситуация из эпохи итальянского Ренессанса трактована в духе драм Оскара Уайльда, в частности «Саломеи». Этот ранний опыт двадцатилетнего композитора страдал некоторыми чрезмерностями, перегруженными оказались вокальные партии. Но были здесь и предвестники будущего. Главный – метод непрекращающегося нарастания к финальному кульминационному взрыву. Мы встретим подобное в таких операх, как «Игрок» и «Огненный ангел»; черты экспрессионистической истерии сближают Маддалену с героинями этих опер – Полиной и Ренатой. Попытки поставить «Маддалену» тогда остались безрезультатными, никто ею не заинтересовался. Открытие оперы произошло поздно, лишь в начале 90-х. Публика услышала нового для себя Прокофьева – экспрессиониста, склонного к изысканным тонкостям, психологическим нюансировкам.

Совсем другим – бурным, стремительно динамичным предстал он в Первом фортепианном концерте, исполненном им 25 июля 1912 года в Московском Народном доме с оркестром под управлением Константина Сараджева. Это событие сделало его знаменитым.

В те годы многое Прокофьев переживал впервые. Впервые выступил на настоящей эстраде в качестве солиста с оркестром и получил такое количество разноречивых отзывов, что никакому воображению не снилось.

Принципиальный недоброжелатель его творчества, Леонид Сабанеев писал: «Эта энергически ритмованная, жесткая и грубая, примитивная какофоническая музыка едва ли даже заслуживает этого почетного наименования… С подлинными талантами таких вещей не происходит» (7; с. 76). Бульварные газеты и вовсе разошлись: на автора-де надо надеть смирительную рубаху, он сумасшедший…

Но одновременно и в Москве, и в Петербурге поддержали молодого дебютанта. Флорестан (псевдоним Владимира Держановского) восхищался «блеском, остротой, пикантностью и юмором в общей раме пышной импозантности». В. Каратыгин приветствовал ощущение жизни в концерте, которая «бьет ключом» и сверкающее в музыке «солнце живой фантазии» (7; с. 76).

Исполненный Прокофьевым спустя четыре года в авторском концерте в Киеве, этот концерт также не оставил никого равнодушным. Молодой композитор, Владимир Дукельский, впоследствии почитатель и многолетний друг Прокофьева, был прежде всего поражен внешним видом стремительно вбежавшего на эстраду человека, «крайне странной, чтобы не сказать “антимузыкальной”, наружности”»: «Поразила меня его маленькая голова, коротко подстриженные бело-желтые цыплячьего цвета волосы, толстые, как бы надутые губы (вот почему его окрестили белым негром!) и невероятной длины руки, неуклюже болтавшиеся… Мы были возмущены и сказали, чуть ли не в унисон, что прокофьевский концерт безобразен, и что в нем нет ни единой мелодии. К нашему удивлению и негодованию рукоплесканиям (правда, сопровождавшимся смехом) не было конца» (7; с. 143).

Вдохновленный резонансом, Прокофьев начинает работу над Вторым фортепианным концертом в конце того же 1912 года и фантастически быстро его заканчивает: «Упреки в погоне за внешним блеском и в некоторой “футбольности” первого концерта привели к поискам большей глубины содержания во втором» (7; с. 84).

Ярко выраженная экспрессивность и беспокойный дух Второго концерта – не отголоски ли это предгрозовой поры, зреющей в России? Тогда, может быть, впервые после смерти отца Прокофьев испытал и личное потрясение, потеряв близкого друга Максимилиана Шмидтгофа, который в 1913 году покончил с собой. Памяти Шмитгофа и посвящен Второй концерт. Скрывавший самые глубинные переживания от посторонних глаз, Прокофьев чрезвычайно болезненно переносит смерть друга. С Максом, очень одаренным пианистом, склонным к философским размышлениям, свободно цитирующим Шопенгауэра, Сергей сошелся, скорее всего, по принципу «сходства противоположностей». Этот молодой пианист понимал его лучше других и, вероятно, поэтому и был тем редким человеком, с которым Прокофьев был предельно откровенен. Отдающий все силы своему творчеству и абсолютно сосредоточенный на нем, Сергей чувствовал и свою вину за то, что не сумел вовремя распознать катастрофическое состояние Макса и помочь ему выбраться из него.

Готовясь к исполнению концерта, сам композитор сетовал на непреодолимые технические трудности сочинения. И вот настал примечательный день: в Павловске, под Петербургом, с оркестром под управлением А. Асланова прогремит этот концерт в исполнении автора, вызвав поистине бурю разных реакций. Фельетонист приводит подробности разыгравшегося скандала: «На эстраде появляется юнец с лицом учащегося из Петершуле. Это – Сергей Прокофьев. Садится за рояль и начинает не то вытирать клавиши рояля, не то пробовать, какие их них звучат повыше или пониже. При этом острый сухой удар… Некоторые возмущаются. Встает “пара” и бежит к выходу. – Да от такой музыки с ума сойдешь!.. Скандал в публике форменный. Шикает большинство. Прокофьев вызывающе кланяется и играет на “бис”. Публика разбегается»… (7; с. 88). Симптоматично, почти одновременно с павловским скандалом обструкции подверглись литературные выступления Владимира Маяковского и Давида Бурлюка. Прокофьев, наряду с ними, удостоился звания «футуриста».

Однако раздавались и одинокие голоса поддержки почуявших могучую индивидуальность в дерзких ощеломляющих звучностях Второго концерта.

Каратыгин предсказал: «Лет через 10 она (публика. – Прим. авт.) искупит вчерашние свистки единодушными аплодисментами по адресу нового знаменитого композитора с европейским именем!» (7; с. 89).

Подошел к концу десятилетний консерваторский марафон. Окончание молодым композитором вуза вылилось в триумф. Получивший отличную оценку по дирижированию, Прокофьев удостоился следующего пророческого отзыва Черепнина: «Выдающееся композиторское дарование; как дирижер приобрел довольно солидную технику, которая ему пригодится при дирижировании его сочинений» (7; с. 97).

Задетый, однако, незаметным окончанием консерватории по классу сочинения, Прокофьев решил на сей раз быть первым и добиться престижной премии имени основателя консерватории Антона Рубинштейна. Помимо всего прочего, ее получение сулило и материальный выигрыш. Весьма любопытно, что на предварительном закрытом экзамене Глазунов, упрекая молодого виртуоза в непосильных для фортепиано эффектах, поставил ему тем не менее высший балл – 5+.

И вот наступил «бой роялей», открытое соревнование, которое должно было выявить победителя среди претендующих на премию Рубинштейна. Смельчак Прокофьев включил в программу свой Первый концерт. Но он еще добился его скорейшего издания в срок – и на коленях всех членов жюри с удовлетворением обнаружил раскрытые ноты. Выступление произвело сенсацию. Хотя жюри раскололось, но все же премия и в дополнение новенький рояль фабрики Шредер достались-таки бунтарю Сергею.

Жизнь, однако, преподносила не только радости. Шел 1914 год. Приближались мучительные испытания Первой мировой войны, которые затрагивали всех. Над европейскими столицами нависла черная туча, нарастали подавленность и угнетенность. Не простым становился для молодого Прокофьева и заработок: «Лично у меня нет никаких средств к существованию, за исключением моей работоспособности, – пишет композитор издателю Борису Юргенсону. – Моя мать, имея некоторые средства, поддерживала меня, но повсеместные финансовые затруднения, вызванные войною, отразились и на ее делах, по каковым причинам она в настоящее время лишена возможности давать мне что-либо, за исключением стола и квартиры» (7; с. 99). Примечательно, что в такой тяжкий момент Мария Григорьевна сочла необходимым поддержать сына. Она, как всегда чутко, уловила необходимость вырвать его из сгущающейся мрачной атмосферы и в знак поощрения за отличное окончание консерватории наградила поездкой за границу. Мать почувствовала, что пора расширять «сферы влияния» таланта Сергея, и в этом не ошиблась.

Летом 1914 года, в канун войны, Прокофьев выезжает в Лондон к открытию очередных «Русских сезонов», антрепризы знаменитого русского импресарио Сергея Павловича Дягилева. Встреча с ним, сразу разглядевшим самобытный талант молодого музыканта, оказала громадное воздействие на только еще выходящего к большой аудитории Прокофьева. И не просто обогатила нас созданными по заказу Дягилева произведениями, но необыкновенно расширила культурный кругозор самого композитора.

«Это был знающий себе цену аристократ, строго-шикарно-умно и элегантно выглядевший в безупречно парадном костюме… – так метко характеризовал его Асафьев, отмечая “снопы острых мыслей, парадоксов явно не затверженных, а возникших тут же налету”» (7; c. 103). Он умел зажигать силой воли, темперамента, энергии выдающиеся или совсем неизвестные таланты – композиторов, балетмейстеров, художников. Словом, если искать эталонного продюсера, так это и был Дягилев.

Познакомившись с молодым петербуржцем при содействии одного из «современников» – Вальтера Нувеля и прослушав в авторском исполнении «Маддалену», Вторую сонату и Второй фортепианный концерт, Дягилев пришел в восторг и тут же пригласил Прокофьева к сотрудничеству. Невозможно передать, как тот был польщен. Хотя и предложение Дягилева поставить балет на музыку Второго концерта не одобрил.

Месяц, проведенный в Лондоне, захватил молодого человека необыкновенно. Он почти ежедневно посещал спектакли дягилевской труппы: «Толкаюсь за кулисами среди разрисованных знаменитостей…», – писал на родину. В итоге, по собственному признанию, «едва не прозевал надвигающуюся европейскую войну» (7; с. 105). Замечание как нельзя точно характеризует менталитет Прокофьева тех лет, о чем он сам сказал более обобщенно с исчерпывающей точностью: «Хотя я не призван защищать родину с оружием в руках, но все же война помешала спокойной работе» (7; с. 99). То, что может нарушить ритм работы, воспрепятствовать ей, безжалостно отбрасывается. Такой вот творческий максималистский эгоизм!

Вернувшись в Петербург, композитор в содружестве с поэтом Сергеем Городецким, с которым его связал Каратыгин, начал работу над балетом «Ала и Лоллий», в основу которого легли древнеславянские мифологические мотивы с их культом солнца и обожествлением вечных смен тепла и холода, света и тьмы. Прокофьев впервые обратился к балетному жанру. И он, и Городецкий были тут новичками. Поэтому либретто давалось с трудом, хотя Прокофьев одобрял сюжет и всячески торопил автора сценария. Дягилев же в письмах требовал: «Лишь бы было сценично!» (7; с. 108).

С каждой неделей войны благополучная Европа погрязала в пучине нового варварства. Но Прокофьев, как много раз впоследствии, умел замечательно абстрагироваться и гнать от себя негативное, наоборот, сосредотачиваясь на конструктивном, созидательном. В Италию, где надлежало познакомить шефа со сделанной работой, Сергей добирался сложным способом – через Румынию, Болгарию, Грецию. Однако нет худа без добра. Он побывал в Афинах, покорен был видами Неаполя, Милана, Рима, красотами Палермо и Капри, развалинами Помпеи: «Здесь небо сине, солнце жгуче, а погода просто рай», – писал он из Сорренто (7; с. 109). Путешествия путешествиями, что же касается дела, то Дягилев фрагменты балета не принял. Сюжет ему показался искусственным и бездейственным, а музыка не захватила. Арбитром в возникшем конфликте с Прокофьевым этот вождь модернизма выбрал другого молодого русского композитора – Стравинского: «Я его приведу к тебе. Он должен полностью перемениться. Иначе мы его потеряем навсегда…» (7; там же).

Обладая необыкновенным нюхом, Дягилев не хотел расставаться с Прокофьевым. Желая сгладить ситуацию с неприятием балета, он устраивает молодому человеку посещения музеев, знакомит его с разными знаменитостями и даже организует выступление в известном зале Рима – Августеуме, где состоялся заграничный дебют Прокофьева: «…Меня рекламируют дьявольски, уморили завтраками, репетициями, рецензентами, маркизами, но чрезвычайно расхваливают, так что я чувствую себя Бетховеном», – остроумно оценивает момент сам композитор (7; с. 109). Тогда же, в 1915 году, был заключен новый, опять же первый в жизни, контракт на партитуру другого балета – «Сказку о шуте, семерых шутов перешутившего» по мотивам сказок из сборника Афанасьева. Здесь должны были сойтись интересы творца и заказчика к русскому фольклору.

Прокофьев вернулся в Петербург. Шла война. При всей отстраненности от страшных событий, Сергей испытывал чувство тревоги: «Вообще, останется ли что-нибудь от Европы?», – восклицал он в письме к Мясковскому (7; с. 100). Старший друг был на фронте, переживая все ужасы и тяготы военных лет: это «одно из величайших кощунств над человеком и природой», «это – самая ужасная и грубо ухищренная охота на человека…» (7; там же). Прокофьев стеснялся своего положения «единственного сына при матери вдове», которое позволяло ему быть вдалеке от развернувшегося фронта. Однако на самом ли деле, как принято считать, в его музыке совсем не отражались драматические события? Прямо – нет, почти никогда. Он ведь не был художником социального склада. Но… слышащий да услышит. И в его «Скифской сюите», скомпонованной из музыки к «Але и Лоллию», стихийность ритмов, яростность заклинаний, мощность и резкость оркестровых звучностей разве не отражают поступь войны, жестокого нашествия? Не об этом ли в конце концов фортепианный цикл «Сарказмы»? «Это страшная и жуткая музыка», – писал о ней Асафьев, ощущающий здесь черты, «устрашающие своим холодным, злобным издевательским тоном, своим презрением к духовности»… «Пять сарказмов – пять самых острых и проницательных отражений темных сил жизни, ее зла, ее яда…» (7; с. 121).

Мир – театр. Знаменитое шекспировское высказывание стало для Прокофьева основной жизненной доминантой и вскормило, одухотворило его творчество. Он сам воистину был в нем, в этом мире, актером. Игру – и повседневную – шахматы, бридж, коньки и великое множество выдуманных им затей – любил всегда. Иногда, в подростковом возрасте, чувство театра проявлялось в несколько неожиданных формах. Например, когда юный консерваторский студент любил подсматривать в освещенные окна, им руководили вовсе не нескромность или любопытство закомплексованного человека, а интерес к «разыгрываемым» там комическим и драматическим сценам. Как видно, высокая игра, в которую играют уже взрослые люди, сама театрализованность нашего бытия интриговали его всю жизнь. Не отсюда ли причудливость соседства «разных музык» в его творчестве, что тоже началось на стадии его стремительного восхождения.

Если посмотреть с этой точки зрения на исключительно плодовитый период с 1911 по 1918 год, то поражает резкая контрастность стоящих рядом произведений. С одной стороны, это звуковые резкости, буйство «Скифской сюиты», с другой – «смягчение нравов», строгая простота, «настоящая нежность» вокального цикла на стихи из сборников «Вечер» и «Четки» Анны Ахматовой. С одной стороны, классическая симфония, где, по признанию автора, он «задался целью воскресить “старые добрые времена” традиций, времена фижм, пудреных париков и косичек» (7; с. 161) – произведение светлое и улыбчатое, полное милых острых пикантностей и воспринимающееся именно как парафраз на Гайдна. С другой – своеобразный, можно сказать, символический отклик на грозные социальные события, сотрясающие страну, – кантата «Семеро их» для огромного оркестра, хора и тенора на стихи Константина Бальмонта «Аккадийская надпись», в основу которого положено древнее халдейское заклинание, высеченное на стенах ассиро-вавилонского храма. К этому сочинению скорее всего применимы экстремальные эпитеты: бушующее, кричащее, исступленное, громоподобное. «Революционные события, всколыхнувшие Россию, подсознательно проникли в меня и требовали выражения, – признавался Прокофьев, правда, значительно позже. Я не знал, как это сделать, и устремление мое, совершив странный поворот, обратилось к сюжетам древности» (7; с. 165).

Не надо забывать, что именно в этот период Прокофьев испробовал все те жанры музыки, которые и дальше будут милы его композиторскому сердцу: он написал балеты и оперы, концерты и вокальные циклы, симфонии и несметное количество разных фортепианных пьес. Кроме того, нередко мотивацией к появлению того или иного опуса могла послужить какая-либо заинтриговавшая его технологическая задача: «Кардинальным достоинством (или пороком, если хотите) моей жизни всегда были поиски оригинального, своего музыкального языка. Я ненавижу подражание, я ненавижу избитые приемы. Я не хочу быть под чьей-то маской. Я всегда хочу быть самим собой» (7; с. 612). Убедительнее не скажешь. Кто знает, может быть, соседство таких антиподов, как, предположим, вокальная сказка «Гадкий утенок» и опера «Игрок» тоже связано с отработкой в тот момент тех или иных особенностей своего языка, в частности выразительности гибкой речевой интонации.

«Романсище страниц в 15 на сказку Андерсена “О гадком утенке” дальновидный Асафьев назвал “сказкой про С. Прокофьева, рассказанную им самим”(7; с. 123). Она, конечно, написана по следам стиля Мусоргского, но в то же время, верный себе, наш герой здесь – типичный Прокофьев; музыка свежая, чистая, отмеченная бьющей через край фантазией. Есть в этой вокальной миниатюре и нечто глубоко запрятанное, автобиографическое. Были ведь явные ножницы между тем, каким видело Прокофьева большинство окружающих – самоуверенным, нагловатым, прагматичным, нахрапистым, и каким он ощущал себя сам – скрытным, ранимым, с хрупкой душой. Это очень похоже на композитора – в разгар войны написать «Гадкого утенка», сказку про уродца, который становится прекрасным лебедем, – видимо, погружение в такого рода сюжет было для него своего рода средством защиты. Посвященная Нине Мещерской, эта вокальная миниатюра в подтексте таит и связанные с этой молодой девушкой драматические переживания композитора.

Другой пример музыкального озвучивания прозы – опера «Игрок» по роману Достоевского – второй после «Маддалены» серьезный шаг на пути совершенствования любимого жанра. Как человек, незаурядно владеющий литературным словом (он наверняка осознавал этот свой талант), Прокофьев и либретто написал сам. Здесь была задача, отказавшись от привычных оперных форм, приблизиться к формам настоящего драматического спектакля: «Я считаю, что обычай писать оперы на рифмованный текст явление совершенно нелепой условности. В данном случае проза Достоевского ярче, выпуклее и убедительнее любого стиха»,– утверждал автор музыки (7; с. 129). Прокофьев и тут пошел по пути Мусоргского – та же «опера диалогов», что и в «Женитьбе» последнего, то же следование неизмененному тексту литературного источника. Но отталкиваясь от Мусоргского, Прокофьев и мыслил, и выражал свои мысли уже по-прокофьевски. Он и дальше будет предпочитать работать с прозаическими текстами, никогда не станет включать в свои оперы декоративные, дивертисментные эпизоды – для украшательства или отдыха, он и дальше будет строить действие как постепенно раскручивающуюся пружину (тут – захватывающий сокрушительным темпом действия финал, знаменитая сцена рулетки в игорном доме. – Прим. авт.).

Каждый из персонажей этой камерной оперы – характерный типаж. И позже Прокофьев сумеет двумя-тремя штрихами чрезвычайно метко нарисовать самое второстепенное действующее лицо. Наконец, уже здесь происходит смешение традиционных театральных жанров под одной крышей, как то «комедии нравов» (обстановка в выдуманном курортном городке с символическим названием Рулетенбург) и психологической драмы (отношения между учителем Алексеем Ивановичем, срывающим огромный карточный выигрыш, и любимой им девушкой Полиной, типичными героями Достоевского, неврастениками со странной, изломанной психикой).

Изобретательным видам вокальной декламации, господствующей в опере, противостоят интонационные высказывания единственного персонажа, который достоин симпатии и на котором завязана вся интрига, Бабуленьки. Прокофьев и сам симпатизировал ей, за что, вероятно, и наградил ее оборотами, близкими русской народной песне.

Увы, в 1916 году из намерения поставить «Игрока» в Мариинском театре ничего не вышло. Зато опера увлекла великого режиссера Всеволода Эмильевича Мейерхольда, что сделало его поклонником творчества Прокофьева на долгие годы и способствовало возникновению творческих контактов между двумя великими современниками. Однако «Игрок» впервые был поставлен лишь в 1929 году в Брюсселе в театре La Monne и то в переводе на французский язык. Публика и критика остались довольны. Композитор же хотя и сетовал на исполнение по-французски, которое не могло не исказить его замысел, остался все-таки удовлетворен динамичным решением последней сцены рулетки – эффект был достигнут, за развитием действия публика следила неотрывно.

Помимо необыкновенной творческой продуктивности, отличающей эти годы, Сергей Сергеевич уже начал тогда завоевывать мир, а не только обратил на себя внимание в родных пенатах. Таких периодов, когда «весь земной шар был у его ног», не так много было на его пути.

Резкий поворот в судьбе композитора и прежде всего всей России обозначила октябрьская революция. Февральскую Прокофьев, как многие из его окружения, воспринял с энтузиазмом: «Во время самой революции я был на улицах Петрограда, время от времени прячась за выступы стен, когда стрельба становилась жаркой» (7; с. 153). Пусть замечание покажется полемичным, но, думается, судьбоносные повороты истории волновали композитора более всего как игра могучих первозданных сил, сродни очищающим стихиям природы. Октябрьские же события его скорее оттолкнули разлитой в воздухе агрессивной разрушительной силой. Приведем слова, наверняка корреспондирующие с его предчувствиями. «Все рушится, летит к черту – и нет жизни» – возглашает в «Петербургских дневниках» Зинаида Гиппиус. «Как они одинаковы, все эти революции!.. одна из самых отличительных черт революций – бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна», – эти отчаянные слова принадлежат Ивану Бунину. Прокофьев, как известно, любил театр, лицедейство, но он нутром ощущал силу все сметающего на своем пути страшного «театра жизни», которую с убийственной точностью зафиксировал в «Несвоевременных мыслях» Максим Горький: «…мы переживаем тревожное, опасное время, – об этом с мрачной убедительностью говорят… дикие выходки солдат на станциях железных дорог и целый ряд других фактов распущенности, обалдения, хамства…»

Провидение оберегало композитора. Мария Григорьевна, которая лечилась на Кавказских Минеральных Водах, обеспокоенная ситуацией, вызвала сына к себе, где он застрял, отрезанный мятежом на Дону, на целых девять месяцев. По правде сказать, странно читать благодушные строки в письмах оттуда в атмосфере всеобщего хаоса и разрушений: «Ессентуки – благодатный край, куда не докатываются волнения и голодовки, где жаркое солнце и яркие звезды, где спокойно можно инструментовать симфонию…» (7; 168). Главное – последняя реплика о возможности спокойно работать. Этот аргумент всегда побеждает. Однако вынужденный «рай» начинает в конце концов тяготить активную натуру композитора, и он счастлив вырваться из пленения.

Ориентироваться в новых условиях Прокофьеву неимоверно сложно. Не только потому, что он никогда не был близок к социальным проблемам. Сейчас предстояло сделать выбор; Сергей Сергеевич опасался, что ни он сам, ни его искусство не впишутся в эти новые условия, то есть просто не будут востребованы, что для него равносильно смерти. Помог случай, его познакомили с самим председателем Наркомпроса Анатолием Луначарским, которому молодой композитор и заявил о своем желании выехать за границу. Сначала нарком был шокирован: покинуть Россию в такой исторический момент! Но Прокофьев не растерялся: «Я много работал и теперь хотел бы вдохнуть свежего воздуха… физического воздуха морей и океанов», – лукаво уточнил молодой композитор. Все-таки в этом диалоге морально победил Луначарский: «Вы революционер в музыке, а мы в жизни, – нам надо работать вместе»(7; с. 176). Но выехать за рубеж разрешил. Прокофьев получил заграничный паспорт и командировку «по делам искусства и для поправления здоровья». Уезжая, Сергей Сергеевич рассчитывал не задерживаться в дальних краях. В отличие от многих своих соотечественников, он не собирался покидать Россию насовсем.

Для Прокофьева начался новый этап – странствия. Человек очень динамичный, композитор обладал, несомненно, чувством риска и еще не известно было, что более авантюрно – оставаться в России в нынешние времена или окунуться в совершенно незнакомый чужой мир. Исполненный надежд, он верил в свою звезду, считал, что способен покорить планету. Это настроение своеобразно отражает альбом, который Прокофьев несколько позже завел для своих знакомых и где они должны были ответить на вопрос: «Что Вы думаете о солнце?» Вновь в нем заговорили «сонцовские гены».

В этом альбоме мы найдем автографы поэта Маяковского, певца Шаляпина, пианиста Артура Рубинштейна и даже шахматиста Хосе Рауля Капабланки. Вот два образца оттуда:

«Солнце – это жизнь, мы счастливы, когда видим его; когда же оно остается скрытым в облаках, уныние поселяется в моем сердце» (Капабланка).

«Лучше всего я постигаю Солнце благодаря нескольким гениальным личностям, с которыми имею счастье быть знакомым. Король-Солнце сказал: “Государство – это я!”. Вы, мой дорогой Прокофьев, могли бы сказать: “Солнце – это я!”». (Артур Рубинштейн). (23; с. 110).

Оба отзыва были получены композитором уже в Нью-Йорке.

В момент отъезда Прокофьев – уже сложившаяся исполнительская индивидуальность. Поэтому, прежде чем устремиться вслед за ним в дальние странствия, попытаемся дать выдающемуся пианисту современности характеристику в этом качестве. Тем более что на первых порах он функционировал на Западе главным образом как пианист.