Читать книгу ¿Qué hacemos con Menem? - Martín Rodriguez - Страница 11

Оглавление3. Fukuyama en las pampas

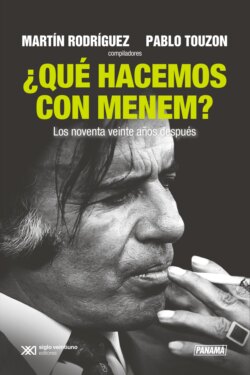

Tomás Borovinsky

1989: el año del reset argentino. Un tiempo que coincide con uno de los cambios históricos más importantes de la era contemporánea. Es el momento del popular paper de Francis Fukuyama, “¿El fin de la historia?”, convertido en libro poco después.[12] Libro de época. Best seller. Más comentado que leído en la posteridad, también. Los textos son importantes por su apuesta a perdurar y/o como indicadores de un tiempo. Así funciona el Fukuyama del fin de la historia. Momento en que la Argentina continúa con su transición a la democracia, con su primer cambio de mando en medio de una crisis económica y social histórica, con la Guerra Fría descascarándose. Con ese alineamiento de planetas llega Carlos Menem al poder.

¿Cuál era el planteo de Fukuyama? Recuperando a Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx y Alexandre Kojève, Fukuyama sostiene que hemos alcanzado el fin de la historia y la victoria del liberalismo económico y político. A los ojos de esta filosofía de la historia, la historia sería lineal e iría como una calle de dirección única: de Oriente a Occidente. “La historia debe comenzar con el imperio chino”, decía Hegel en su obra sobre la filosofía de la historia.[13] La historia tendría un principio y un final. Eso repetía el filósofo ruso-francés Alexandre Kojève en sus seminarios sobre Hegel en París entre 1933 y 1939. Kojève, introductor de Hegel en Francia, es la principal referencia teórica de Francis Fukuyama en su ensayo. Los acontecimientos posteriores al último acto de la historia temporal –es decir, el triunfo de las tropas napoleónicas, en 1806, contra el ejército prusiano en la batalla de Jena– son leídos por el pensador ruso-francés desde esta lógica que hace posible entender la Revolución china como la mera introducción del código napoleónico en la nación asiática. Asimismo, los soviéticos serían desde la irónica mirada de Kojève simplemente estadounidenses pobres, que en un futuro no muy lejano devendrán rusos ricos. ¿Qué hay después del final de la historia? El “alineamiento de las provincias”. Porque el final de la historia puede ser el Estado prusiano de Hegel, el comunismo marxista o el triunfo de la democracia liberal de Fukuyama.

Como es obvio, el año 1989 no fue la primera vez que se habló del final de la historia ni del triunfo de la administración de las cosas por sobre los conflictos. Es la utopía –para muchos una pesadilla– de un mundo pacificado y reconciliado consigo mismo, sin política. Y si 1989 no fue la primera vez tampoco será la última. El fin de la historia es un sueño eterno. Y Carlos Saúl Menem llega al poder en este clima mundial de desmovilización política y de ascenso de las tecnocracias en múltiples niveles. Es el tiempo pospolítico de los gestores, los especialistas y los técnicos. Eso no quita que no fuera también un momento, pese a todo, eminentemente político. El menemismo fue a su modo un canto a la autonomía de lo político. Fue la recuperación de la gobernabilidad.[14] Bajo la figura fukuyamista, podríamos decir, se escondía un liderazgo carismático que hacía y deshacía en nombre de la modernización y el progreso. Paz, administración y Movicom.

Esperando a Menem

Lucio V. Mansilla escribió un libro sobre su tío, Juan Manuel de Rosas, cuyo cuerpo justamente Carlos Menem se ocupó de repatriar. Mansilla sostenía allí: “Parece ser una ley sociológica de la evolución transformista argentina que cada década, año más o menos, tenga lugar una crisis o una explosión”.[15] La ley sociológica de Mansilla, acuñada en 1898, organiza también la historia del último medio siglo en una línea de tiempo cortada por crisis profundas: 1975, 1982, 1989, 2001. En democracia, en dictadura y en democracia, estas crisis implicaron verdaderos eventos tectónicos económicos que transformaron la corteza social argentina. De hecho, podríamos decir que la ley de Mansilla se queda corta: en el último medio siglo la Argentina es uno de los países con más recesiones económicas del mundo.

Pero la crisis entre la primavera democrática de los ochenta y la modernización económica de los noventa partió al medio esas décadas e implicó un shock para la estructura social existente, que ya venía muy herida. Sin embargo, si bien Alfonsín y Menem son los nombres de la transición a la democracia, hay continuidades y rupturas entre uno y otro. Décadas diferentes, aunque vistas de lejos bien conectadas. Ciclos políticos construidos uno sobre el otro. Dos décadas enlazadas como una doble hélice. La recta final del siglo XX que supimos conseguir.

El alfonsinismo persiguió desde un principio un desafío fundamental: expulsar material y simbólicamente al partido militar implicaba saber que no se podía restablecer el orden democrático y republicano sin recuperar el monopolio de la violencia legítima. Un orden herido de muerte por la ocupación militar de las instituciones argentinas, que habían restablecido a su modo el monopolio de la violencia estatal mediante la muerte sistemática. En ese marco el histórico Juicio a las Juntas cumplía un rol reparador en múltiples sentidos. Pensemos en 1986: la Argentina venía de ejercer su primera elección legislativa de la nueva democracia (1985), se ganó un Mundial de fútbol y un Oscar, y la economía asistía a un momento de esperanza posible (que terminaría mal). Sin embargo, el país estaba todavía al acecho de intentos de golpes militares y se respiraba el oxígeno de la economía de guerra alfonsinista.

Como sostiene Martín Plot: “Si en los Estados Unidos la guerra es la coartada para la declaración de emergencia que justifica la acción del Ejecutivo, en la Argentina esa coartada es la crisis económica”. Por eso “Raúl Alfonsín fue el primer líder político que percibió el enorme potencial transformador de este esquema [el semiplebiscitario] y trató de implementarlo de inmediato”.[16] Este fenómeno del gobierno de la emergencia permanente atraviesa la transición a la democracia y más allá. Lo encontramos de distinto modo como una música de ascensor que acompaña toda la Argentina posdictadura. No es una rareza argentina. La tendencia hacia la presidencialización extrema la podemos encontrar hasta en los Estados Unidos.[17] Pero en nuestro país la situación de emergencia es una constante y siempre en nombre de la crisis económica. De la “economía de guerra” de Alfonsín al “neodesarrollismo” de Kirchner, pasando por la “economía popular de mercado” de Menem. Un viaje de la “socialdemocracia” al “neoliberalismo” y de ahí al “populismo”, en mayor o menor medida, sin salir de la “situación de emergencia”. Esa es la normalidad argentina.

En este contexto, la llegada de Carlos Menem es historia. De ser el “gobernador más alfonsinista” dentro del peronismo a disputar con el verdadero espejo socialdemócrata de Raúl Alfonsín dentro del peronismo: Antonio Cafiero. Menem apoyó el “Sí” en el referéndum del canal de Beagle y fue el único gobernador peronista en apoyar el Plan Austral. Así se abrió paso camino a la Casa Rosada con los huesos de la Renovación Peronista.

Como recuerda Gerardo Aboy Carlés: “Es la situación de excepción la que habilitó a Menem a llevar adelante la reforma del Estado y la liberalización económica sin desvertebrar al peronismo y alcanzando, efectivamente, una recomposición del poder estatal”. Y agrega también que Menem desplazó al partido militar y su parcial institucionalización en mecanismos constitucionales como la Unión de Centro Democrático y “no tardó en integrarlos a la constitución de un nuevo Partido del Orden”.[18] Si Fogwill decía contraintuitivamente que Alfonsín era la “continuidad del Proceso”,[19] Menem hizo campaña diciendo que Cafiero era la continuidad de Alfonsín. A su modo, quizá leyó mejor que Cafiero la correlación de fuerzas de su justicialismo contemporáneo para ganar la interna. Así como leyó el país, y el mundo,[20] para gobernar una década.[21]

La experiencia sensible

“Me dije que tal vez era cierto después de todo que las ideologías están muertas”. Así se reflejaba el final de la historia en las pampas en el libro El traductor de Salvador Benesdra, probablemente una de las dos novelas más importantes, junto con Vivir afuera de Fogwill, de la década del noventa. Benesdra continúa diciendo que “sospechaba por primera vez que podía haber un placer en el vértigo de flotar en ese caldo uniforme que se había adueñado hacía tiempo de todos los espacios del planeta”. Y finalmente: “Me imaginaba que no solo había caído el Muro de Berlín, y podía desaparecer la URSS, y con ella la izquierda víctima y la izquierda verduga, sino que el sol mismo se había puesto a transgredir sus propias normas”.[22] Era el momento de un gran aplanamiento del mundo que permitía no solo detonar las coordenadas políticas de la Guerra Fría, sino también acelerar la distribución de dispositivos electrónicos para dar rienda suelta al desarrollo de las fuerzas productivas.

En ese marco el menemismo fue la fórmula que pulió el peronismo realmente existente para alinear la República Argentina con la música que sonaba en el mundo en ese momento. Paradójicamente o no, para pensar a Menem vale recordar el dictum del felipismo socialista español de los años ochenta: “Vamos a dar vuelta el país como una media”.

Como dijimos, la presidencia de Menem se caracterizó por un verdadero canto a la autonomía de lo político. Un liderazgo carismático capaz de hacer y deshacer que todavía muchos ven como la única vía posible al cambio.[23] En este sentido, en la novela de Fogwill que narra la transformación subjetiva y material de un militante revolucionario setentista en hombre de negocios, leemos: “Lo que convierte a la nada en un mercado es el poder de decisión”.[24] Como sostienen Martín Rodríguez y Pablo Touzon: “Cierta incomprensión de la izquierda de aquella época sostenía que bajo el menemismo gobernaba el mercado, confundiendo la orientación de las decisiones con quienes las tomaban”. Y rematan: “El menemismo gobernaba para el Mercado, y en ese gobierno de la economía, a la vez, en simultáneo, construía uno de los poderes políticos más sólidos que conoció nuestra democracia”.[25] Menem, a diferencia de Alfonsín, ejerció ese poder de decisión a pura voluntad. Menem fue en un punto lo que Deng Xiaoping a China: el líder aceleracionista argentino. Cuando llegó al poder, la gente no tenía teléfonos, y cuando se fue, la gente hablaba por celular. Una solución popular neoliberal al “vivir con lo nuestro” de las corporaciones sociales existentes.

Así el menemismo participó de un giro contracultural que ya se había manifestado en los Estados Unidos y el Reino Unido.[26] En los setenta se cocinó un rechazo al Estado, a las burocracias y en muchos sentidos al trabajo en la fábrica. Una verdadera (contra)revolución. Y este alzamiento tuvo su correlato argentino. La crisis de la sustitución de importaciones coincidió, no por casualidad, con el prestigio de los productos importados, antes restringidos a los ricos. Y la dictadura dejó también como legado un rechazo al autoritarismo que también fue “rechazo de Estado al Estado”. El menemismo conectó esa desregulación de la economía, la crítica al Estado y los viejos valores peronistas de la democratización del consumo de masas con la lluvia de inversiones de la pos Guerra Fría.

En 1999 Alain Touraine escribió en Clarín que “la economía argentina resultó profundamente transformada en los últimos diez años: se convirtió en una economía de producción y no solamente en una de subvenciones”.[27] Fue una democratización del consumo de masas motorizado por un “neopopulismo de mercado”,[28] que como en otras épocas, pero como nunca en tiempo reciente, abarataba y daba acceso a quien tuviera con qué. Podríamos hablar de los costos en el mediano y largo plazo. Y es cierto. Se podrá decir que era un espejismo. Pero para los que lo vivieron fue una realidad. Y, guste o no, la única verdad es la realidad.

De la alternativa al quiebre pasando por el consenso

Que el árbol de la incomodidad con los años noventa no nos tape el bosque de lo real: el “neoliberalismo” argentino fue “deseado”.[29] Porque a diferencia del Chile de Augusto Pinochet, y al igual que el Reino Unido de Margaret Thatcher, en la Argentina Carlos Menem ejecutó su proyecto con la legitimidad que dan unas urnas explotadas de votos. Quizá “mintió” en 1989, pero 1995 fue un año a cielo abierto.

Vale la pena poner contexto e historia. El consenso bienestarista de la posguerra, los años gloriosos (1945-1973), llegó bastante roto a la década del setenta. Y la crisis mundial de 1973 terminó de detonar los restos de ese consenso. El Reino Unido fue la punta del iceberg. Por eso, así como en parte de América Latina los setenta fueron los años de la reacción dictatorial, en el hemisferio norte –además de un período de democratización en el sur de Europa– fueron también un momento de reacción cultural que venía a negar los revolucionarios años sesenta y a terminar de dar a luz las nuevas derechas de los ochenta: Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Tal fue el giro que después también surgieron los nuevos progresismos con agenda más liberal, con figuras como François Mitterrand y Felipe González. Nueva derecha y nuevo progresismo. Un nuevo consenso después del viejo consenso bienestarista. En este marco se dio toda una serie de movimientos, a primera vista, paradójicos. Thatcher deshizo la cultura tradicional tory. González desmanteló parte de la industria sindicalmente ligada a la izquierda y metió a España en la OTAN y en la Comunidad Europea. Menem transformó el peronismo de partido sindical a partido clientelista y dio rienda suelta a un programa de reformas liberales. Como ya dijimos: clima de época.

Este fue un proceso gradual, un fenómeno común en gran parte de Occidente, que con idas y vueltas terminó confluyendo en un centro que indiferenció parcialmente las polaridades partidarias. En su libro Ill Fares the Land, el historiador Tony Judt describió este período como un “asfixiante consenso” de los partidos tradicionales.[30] Por derecha y por izquierda, con sus diferencias, la clase política con capacidad de gobernar buscó surfear la misma ola. Como decía el filósofo y economista mexicano Jorge Castañeda en La utopía desarmada de 1993: “A pesar de muchas limitaciones, en la política contemporánea y en la globalización económica actual, negarse a jugar en el mismo terreno, no importa cuán disputado esté, equivale a condenarse a la marginalidad”.[31] Y Gabriel García Márquez, en una misma sintonía, decía que había que sobrevivir “aunque se pierdan los muebles”.

Eso explica el grado de lealtad a la Convertibilidad en la clase política de la época. No es que la Argentina fuera una excepción en esto. En el mundo había un fuerte consenso entre derechas e izquierdas, todos camino al centro. La gran concentración. Hoy puede costar entenderlo, pero Federico Sturzenegger era el faro económico de Chacho Álvarez,[32] junto con José Luis Machinea, y después su apuesta política fue Domingo Cavallo. Una época marcada por un nivel tal de consenso sobre los pilares del “modelo” que el orden implotó. Pero no solo en la Argentina.

La historia es conocida. Este gran consenso centrista terminó, aquí y allá, volando por el aire.[33] En el mundo se fue descascarando de a poco. Las terceras vías empezaron a perder terreno electoralmente. El socialismo francés de Lionel Jospin no llegó a la segunda vuelta electoral de 2002 contra Jacques Chirac, y dejó en esa final a Jean-Marie Le Pen. Después, con el 11-S Tony Blair devino cruzado en Irak. El Partido Socialdemócrata alemán de Gerhard Schröder, mientras ejercía de policía en Kabul de la mano del exizquierdista Joschka Fischer, devenido líder del Partido Verde, salió ofensivamente con una agenda liberalizadora y terminó perdiendo el poder en 2005. En 2000 el vicepresidente de Bill Clinton, Al Gore, perdió en la Corte la elección frente a un George W. Bush que quizá todavía no sabía que iba a encabezar la cruzada mundial pos-11-S.

En los años noventa en América Latina, 1998 más precisamente, existió un nucleamiento llamado “Alternativa Latinoamericana”, que hoy parece irreal. Comandada por el futuro canciller de Vicente Fox, Jorge Castañeda, y por el futuro ministro de Asuntos Estratégicos de Lula da Silva, Roberto Mangabeira Unger, esta convocatoria reunió a diversas figuras que, desde la perspectiva actual, resulta insólito pensar juntas. Participaban de esa iniciativa Carlos “Chacho” Álvarez, José Bordón, Leonel Brizola, Manuel Camacho, Dante Caputo, Cuauhtémoc Cárdenas, José Dirceu, Marco Aurélio Garcia, Gabriel Gaspar, Tarso Genro, Ciro Gomes, Graciela Fernández Meijide, Vicente Fox, Itamar Franco, Ricardo Lagos, Andrés Manuel López Obrador, Luiz Inácio Lula da Silva, Carlos Ominami, Federico Storani, Rodolfo Terragno y muchos más. En este sentido, en su libro Progresistas fuimos todos[34] Eduardo Minutella y María Noel Álvarez se ocupan de un aspecto capital de esta historia reciente: las revistas de la transición del siglo XX al XXI. Del menemismo al kirchnerismo pasando por 2001. ¿Por qué es tan importante? Porque revela hasta qué punto eran diferentes las polaridades que organizaban la conversación pública y las identidades políticas. Se juntaban personas que hoy ni siquiera podrían tomar un café. ¿Qué pasó? Cambió el eje que organizaba los clivajes.

Argentina siempre siguió la música que sonaba en la región, pero no deja de ser quizá el vecino más exagerado del Cono Sur. La dictadura más asesina en los setenta. El único Juicio a las Juntas Militares en los ochenta. El caso más liberalizador en los noventa. La peor crisis en el cambio de siglo. El giro más estatista en los dos mil. Cada década un giro distinto, pero hay una constante: la lealtad con la intensidad.

¿Fukuyamistas fuimos todos?

Como dijo Žižek: “Es fácil reírse de la noción de fin de la historia de Fukuyama, pero hoy la mayoría es fukuyamista: el capitalismo liberal-democrático es aceptado como la fórmula final de la mejor sociedad posible, donde todo lo que queda es hacerlo más justo, tolerante, etc.”.[35] Por supuesto que en la década del noventa no todos participaron de aquellos consensos. Pero sí la mayoría abrumadora de la clase política, la élite en general y la corriente de opinión mayoritaria. En 1999 toda la oferta electoral (De la Rúa, Duhalde y Cavallo) ofrecía Convertibilidad. Chacho Álvarez decía que no había más derecha ni izquierda, antes de alcanzarle a Fernando de la Rúa, que había hecho campaña diciendo “Conmigo un peso un dólar”, un Domingo Cavallo como ministro de Economía. Ese era el clima del que Eduardo Duhalde supo despegarse a tiempo.

En los años noventa hubo menemismo, pero ¿cuántos eran los menemistas? En cierto modo se trató más de una administración reformadora, dirigida por un líder carismático con fuerte apoyo popular, que una construcción sentimental de masas. No hubo un pueblo menemista como sí hubo –y hay– un pueblo cristinista en el siglo XXI. Esto no quita el fuerte apoyo popular expresado en todas las elecciones que ganó Carlos Menem. Pero no hubo una masa menemista movilizada. Fue también parte del clima de época cierta pasión por la desmovilización. Los ochenta movilizaban, los noventa desmovilizaban y los dos mil, especialmente cuando la economía “dejó de funcionar”, volvieron a movilizar. El péndulo argentino. No hubo un pueblo menemista movilizado porque no había con qué. No era el plan. Pero la política es incertidumbre. Y bajo los consensos de la alta política noventista se gestó el 2001. Así se entiende el “Que se vayan todos” del cambio de siglo. Fue tan grande el consenso sobre lo más importante (la política económica) que cuando explotó la bomba de 2001 la “clase política” estaba toda en la misma carpa beduina.

Puede ser un lugar común pensar en la excepcionalidad argentina. Para bien y para mal. También pensar que “Argentina atrasa”. Pero quizá nuestro 2001 fue lo que el mundo vivió en 2008. El principio del fin de esos consensos. Algo similar ocurre con el inicio de la transición española hoy tan impugnada. Pero entonces quizá el fin del menemismo no implicó el inicio de un atraso en relación con el mundo. Quizá el final de nuestra década del noventa –2001– fue en realidad un hecho de vanguardia: nos adelantamos a la era de las grandes polarizaciones, que en la Argentina son pese a todo de menor intensidad que las que hoy atraviesan Occidente. Suena paradójico que el momento de uno de los más grandes consensos político-económicos de nuestra historia reciente sea un período polémico e incómodo. Es la década maldita que amamos odiar. Tal vez para olvidar que, de una forma u otra, también fuimos parte.

[12] Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, Nueva York, Free Press, 1992 [ed. cast.: El fin de la historia y el último hombre, Barcelona, Planeta, 1992].

[13] Wilhelm Friedrich Hegel, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Madrid, Alianza, 1997, p. 221.

[14] Jorge Castro, La gran década, Buenos Aires, Sudamericana, 2000, p. 188.

[15] Lucio V. Mansilla, Rosas. Ensayo histórico-psicológico, Buenos Aires, Claridad, 2007, p. 117.

[16] Alfredo Pucciarelli (comp.), Los años de Menem, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011, p. 24.

[17] Bruce Ackerman, The Decline and Fall of the American Republic, Cambridge, Belknap Press, 2010.

[18] Gerardo Aboy Carlés, Las dos fronteras de la democracia argentina: la reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem, Rosario, Homo Sapiens, 2001, p. 293.

[19] Rodolfo Fogwill, Los libros de la guerra, Buenos Aires, Mansalva, 2010, p. 70.

[20] Carlos Escudé, Realismo periférico, Buenos Aires, Planeta, 1992.

[21] Carlos Corach, 18.885 días de política, Buenos Aires, Sudamericana, 2011, p. 130.

[22] Salvador Benesdra, El traductor, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2012, p. 17.

[23] Conversación de Domingo Cavallo con Hernán Iglesias Illa, Seúl, enero de 2021, disponible en <www.seul.ar/domingo-cavallo>.

[24] Rodolfo Fogwill, En otro orden de cosas, Madrid, Mondadori, 2001, p. 149.

[25] Martín Rodríguez y Pablo Touzon, La grieta desnuda. El macrismo y su época, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2019, p. 21.

[26] Alain Finkielkraut, La nueva derecha norteamericana. La revancha y la utopía, Barcelona, Anagrama, 1982.

[27] Alain Touraine, “La Argentina posmenemista”, Clarín, 9 de noviembre de 1999, disponible en <www.clarin.com/opinion/argentina-posmenemista_0_B1Y_U3lCKg.html>.

[28] Beatriz Sarlo, Escenas de la vida posmoderna, Buenos Aires, Siglo XXI, 2014.

[29] Alejandro Galliano, “Todos somos neoliberales”, Panamá Revista, disponible en <www.panamarevista.com/todos-somos-neoliberales>.

[30] Tony Judt, Ill Fares the Land, Londres, Penguin, 2010.

[31] Jorge Castañeda, La utopía desarmada, Buenos Aires, Ariel, 1993, p. 471.

[32] Ernesto Semán, Hecho burgués, país maldito, Buenos Aires, Aurelia Rivera Libros, 2016, p. 62.

[33] Ralf Dahrendorf, El recomienzo de la historia, Buenos Aires, Katz, 2006, p. 192.

[34] Eduardo Minutella y María Noel Álvarez, Progresistas fuimos todos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2019.

[35] Slavoj Žižek, First as Tragedy, Then as Farce, Nueva York, Verso, 2009, p. 88 [ed. cast.: Primero como tragedia, después como farsa, Madrid, Akal, 2011].