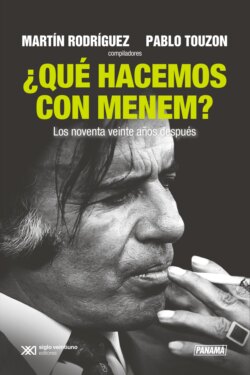

Читать книгу ¿Qué hacemos con Menem? - Martín Rodriguez - Страница 9

Оглавление1. Macri, Menem y la década olvidada

Del peronismo como “solución” al peronismo como “problema”

Pablo Touzon

En la Argentina actual existe un cierto vacío interpretativo de la política en relación con Menem, el menemismo y la década de los noventa. Fuera de la academia, la política profesional mira ese pasado con el ojo de vidrio de una indiferencia calculada; con la excepción de la izquierda, a todos los incomoda. En el mundo cultural el vacío es aún más pronunciado, a excepción de que se nombre esa década desde la condena automática o bajo la tenaz y solitaria pluma de un escritor como Jorge Asís. Pero esos años ya no se tematizan. Algo de eso puede observarse en las contadas situaciones institucionales en que un Menem ya anciano aparece para reclamar sus fueros en la Historia: entre la distancia y el consumo irónico, y pasadas las pasiones personales que prohijó, da la sensación de que la sociedad política argentina aún no sabe bien qué hacer con él.

Al peronismo le recuerda una parte “maldita” de su historia, una que no puede narrarse en clave de movilización popular, expansión de derechos, resistencia o lucha antiimperialista. Una década extensa y compleja, difícil de decodificar a través del prisma de sus tres banderas históricas de “independencia económica, soberanía política y justicia social”. Incluso hoy, mucha de la bibliografía más reciente sobre el peronismo prefiere hacer descender un olímpico “cono del silencio” sobre el tema. Agreguemos un dato de tipo “biográfico”: la mayoría de los cuadros dirigentes y funcionarios del peronismo del siglo XXI hizo su escuela de gestión pública en el Estado menemista. No podía ser de otra manera, dado que el Menem de 1989 cortó la racha de un peronismo desalojado del poder desde 1976. “Quemá esas fotos”.

Para el macrismo el menemismo es también paradojal, una suerte de tío exitoso pero ordinario, “grasa” y plebeyo: un familiar que le da vergüenza. Esta percepción puede graficarse en el mismo “proceso de desmenemización” que debutó con la carrera política de Mauricio Macri, un protagonista excluyente (junto con su padre, que nunca renegó) de la noche y de las playas del Punta del Este noventista. La crisis de 2001 y el estallido del modelo de la Convertibilidad forzaban a un acto de contrición colectiva de las élites argentinas con aspiraciones políticas: separarse de Menem primero y de Cavallo después fue algo así como el certificado de nacimiento del PRO como entidad independiente. No se podía ser hijo de 2001 y de los noventa a la vez. Más cercana en el tiempo, la conformación de Cambiemos en conjunto con la Unión Cívica Radical profundizó aún más esa diferenciación, consolidando asimismo el perfil ya netamente antiperonista de la coalición política. La conclusión: en la Argentina, menemista no fue nadie. Los noventa son su “década olvidada”.

Hoy el fracaso inapelable de la experiencia cambiemita en el poder permite tal vez una relectura en una clave que pueda ir más allá de la ignorancia oficial de la Historia macrista y de la narración del “saqueo” con voz en off de Pino Solanas, típica del relato semioficial del kirchnerismo. En una primera mirada, podría decirse que el macrismo y el menemismo comparten una misma cosmovisión, una misma concepción del mundo y de la integración de la Argentina en él: una comunión de objetivos basada en un credo “liberal” común, con todo su decálogo clásico: apertura de la economía, libre mercado, desregulación, reforma del Estado. Las coincidencias, sin embargo, terminan ahí. Todo en la puesta en práctica de esta política, en sus formas, en sus procedimientos y en su sociología es, efectivamente, muy diferente. En ese sentido, Marcos Peña tenía razón en desestimar siempre la comparación entre Macri y Menem: lo que no queda tan claro es que eso sea de alguna manera una ventaja para Mauricio. En buena medida, Menem consiguió y realizó los sueños secretos del macrismo; y lo hizo construyendo un “orden” relativamente estable –el concepto mantra de los noventa fue “la estabilidad”– que lo une en línea histórica con la tradición de gobierno de Juan Perón y Néstor Kirchner, al menos en sus primeros mandatos. Una “estabilidad” que encuentra su espejo deformante cruel en la vida “a salto de dólar” de los cuatro años macristas y que permite un ejercicio político e intelectual a lo Plutarco. Las vidas paralelas de dos experiencias políticas.

“No importa de qué color sea el gato, lo importante es que cace ratones”

La máxima del dirigente chino Deng Xiaoping sintetizaba una aspiración y un clima de época para muchos partidos y movimientos populares a fines de la década del ochenta. La caída de la Unión Soviética y el Muro de Berlín obligó a la reconfiguración interna de la mayoría de las formaciones políticas históricas del siglo XX, sin distinciones de latitudes ni lenguas. El triunfo aparentemente inapelable de las ideas de apertura y libre mercado habilitaban una máxima darwinista: adaptarse o morir. Por nombrar tan solo algunos ejemplos destacados, el PRI mexicano, el Partido Comunista Chino y el peronismo argentino iniciaron o profundizaron su reconversión política e ideológica en aquellos años. Pero lo hicieron solo a medias, a sabiendas de que la hibridación era su destino manifiesto: ¿cuánto conservar y cuánto transformar? El PRI mantuvo lo que pudo el unicato, Menem jamás desafió el modelo sindical de unidad promocionada ni el poder –corporativo al menos– de la CGT. Más al norte, la experiencia de la Perestroika de Mijaíl Gorbachov funcionaba como contraejemplo: una reforma que había ido demasiado lejos y había terminado con el reformador. Por eso, al principio la adscripción a las reformas de mercado fue en la mayoría de los casos una sobreadaptación pragmática, un conjunto de formas y herramientas nuevas para intentar lograr los mismos fines de siempre. El vocabulario conceptual ensamblado lo grafica: el “socialismo con características chinas” de Deng o la “economía popular de mercado” de Menem. La “fe” vino después.

La “vía peronista al liberalismo” surgió entonces como una respuesta adaptativa a la combinación histórica de la crisis hiperinflacionaria de 1989-1990 –a la que el historiador argentino Halperin Donghi señaló como ejemplo de la “agonía de la Argentina peronista”–, el fin de la Guerra Fría y el nuevo unipolarismo americano. En ese sentido, en la Argentina la hiperinflación representaba en los hechos la derrota del Estado como concepto unificador y organizador excluyente de la vida social y política. El fin de su batalla material y cultural, sin moneda ni subordinación militar. Menem fue la expresión y el resultado de ese colapso, no su causa primera. Se vivía, en efecto, una atmósfera de fin de época, y la fuerza arrolladora de un nuevo “viento de la Historia”. Caían los partidos comunistas, caía el apartheid, caía Pinochet. Construir molinos de viento fue la consigna de un peronismo que mutó para no morir y que a la vez mató inevitablemente algo de sí mismo al hacerlo. El peronismo, además, en su resiliencia y perennidad históricas –sobreviviente tanto al partido militar en su larguísimo round histórico de tres décadas como al alfonsinismo arrasador del Tercer Movimiento Histórico–, empezaba a ser percibido en ese fin de los ochenta como un destino manifiesto nacional, como una metáfora de la Argentina en general. Por esto, en su capacidad de modernización se cifraba también la clave y la posibilidad empírica de la modernización capitalista de la Argentina tout court. La forma de hacer sustentable, viable y, sobre todo, “gobernable” la nueva Argentina de la desigualdad parida por la dictadura militar. El peronismo no era el obstáculo. El peronismo era la resolución del problema.

El macrismo “contemporáneo”, forjado en los hornos de Durán Barba y Marcos Peña, partió de la hipótesis política exactamente contraria. El peronismo fue, es y será el problema: los famosos “70 años de peronismo” de la ideología oficial. Tiene sentido: en buena medida, el menemismo muere definitivamente en la conformación del PRO, que representa el divorcio entre las ideas liberales y el proyecto peronista. Un “liberalismo atendido por sus dueños” exactamente opuesto al ethos profundo del menemismo. Para el macrismo, la Historia argentina del siglo XX es unívocamente la historia de un fracaso. Una nación descarriada por el populismo y reducida a un tuit de inflación acumulada. Un peso muerto para sacarse de encima. Observan esa historia como los reformistas radicales de Yeltsin leían la historia de la Unión Soviética: el relato de una tragedia. Por esto, y a pesar de los intentos de “negociación” con la sociedad peronizada que les tocó gobernar –digamos, la mejor versión posible de lo que en la Argentina se dio en llamar “gradualismo”–, existió algo en el ethos profundo de la experiencia macrista que tenía como misión central y definitiva neutralizar al monstruo. Demostrar su obsolescencia y su disfuncionalidad. Mauricio Macri incluso consiguió que el FMI y Trump le financiaran un Plan Marshall para tal efecto.

La práctica política concreta mostró una y mil veces esta verdad escrita en granito: en los sucesivos fracasos del “ala peronista” del PRO por ampliar la alianza hacia los sectores peronistas más derechistas o refractarios al kirchnerismo –que hicieron de su máximo exponente, Emilio Monzó, un panelista de televisión más–, en la centralidad definitiva de Peña hasta el último día, en el peso desproporcionado de Elisa Carrió en la coalición cambiemita, en la cultura y en los medios oficialistas. Lo explicitó más tarde el expresidente en su libro Primer tiempo: “No debemos sobrestimar la voluntad de negociación del peronismo, que te enrosca como una serpiente, te susurra al oído que quiere hacer reformas mientras te va dejando sin aire”.[1] El macrismo realmente existente terminó pareciéndose a una versión en slow motion de la Alianza que asumió en 1999, con su continuismo del modelo de Convertibilidad primero –el “gradualismo” de De la Rúa– y el fin del financiamiento internacional y el descalabro después. Tal vez por esta elección deliberada de identidad política, la agenda “reformadora” en términos reales y concretos del macrismo fue casi invisible (persiste, tal vez, como único ejemplo, la política desregulatoria del transporte aeroportuario del exministro Guillermo Dietrich y sus low cost).

En todo caso, entre la identidad y la transformación, el macrismo eligió la endogamia de quien se mira al espejo y le gusta demasiado lo que ve. La secuencia política exactamente inversa a la del menemismo, que hizo de la transfiguración de sus orígenes –incluso física y estética, en la figura del presidente mismo– su primer acto de “traición creadora” schumpeteriana. “Si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie”: la autonomía de la política a la enésima potencia. Una disociación completa entre la lógica electoral y la lógica gubernamental que se arrogaba el derecho de establecer el cómo, cuándo y con quiénes del mandato electoral popular, una praxis política opuesta a la práctica contemporánea del focus group, donde todo es fidelización e identidad. El tatuaje en la espalda del menemismo: No se puede transformar sin traicionar.

Una cuestión de clase

Una elección que tiene raíces profundas en otro elemento central del macrismo que lo diferencia del menemismo: el de Macri fue un gobierno mucho más “de clase” que “liberal”; el de Menem fue el gobierno con agenda liberal más plebeyo de la Historia argentina. Difícilmente pueda encontrarse una amalgama de colores, estilos, acentos y orígenes políticos tan diversos como los que contuvo en su seno el menemismo: del liberalismo de barrio de una Adelina Dalesio de Viola a la aristócrata Alsogaray, de la Renovación Peronista de Grosso, Manzano y De la Sota a lo más profundo de la ortodoxia sindical de un Triaca o un Barrionuevo, de exmontoneros como Alicia Pierini y Luis Prol hasta exfascistas como Rodolfo Barra. La diversidad no era solo ideológica y política, era también sociológica y federal; todavía no había llegado la hora de la política argentina reducida al AMBA: el menemismo tenía acento riojano, cordobés, santafesino, mendocino, porteño y bonaerense, y orígenes sociales de lo más diversos, desde Recoleta hasta las barriadas más humildes o marginadas del país.

El menemismo era mestizo e impuro y extraía su fuerza de esa ambigüedad, una suerte de anti identity politics. Dicho rápido, incluso si se piensa que el gobierno de Menem fue, en términos generales, un gobierno para los ricos, lo que seguro no fue es un gobierno de ricos. Quería representar más bien la posibilidad política de una alianza social entre ricos y pobres, un catch-all sociológico “ilógico” si se lo veía con el prisma de la cultura política más progresista. Hasta el mismísimo Domingo Cavallo era un ejemplo de ascenso social, proveniente de una familia de clase media trabajadora de Córdoba. El de Menem fue un gobierno de políticas neoliberales hecho por gente que tenía –sobre todo al comienzo– una relación de tipo instrumental con ellas. Sobreactuaba liberalismo porque no provenía de él, y muchas de las frases más pomposas de la era –“las relaciones carnales” con los Estados Unidos, por ejemplo– pueden entenderse en esa clave.

Al menemismo la unidad conceptual no le fue dada por la pertenencia de clase sino por decisión política. No había nada de “espontáneo” en su visión del mundo ni en su planteo estratégico: Menem debuta en la presidencia de un país incendiado con una intuición dura. No era posible gobernar la Argentina teniendo a sus corporaciones en contra, y se hacía necesario para el nuevo peronismo pactar con el establishment económico nuevas reglas de convivencia. Un acuerdo que se entendía necesario incluso para terminar de matar al histórico partido militar argentino, que volvía a la vida una y otra vez como en una mala película de terror. Esa intuición se convirtió en una política con la alianza entre Menem y Bunge y Born y la designación del primer ministro de Economía del período, el malogrado Miguel Ángel Roig. Aun cuando se tardó un año y medio más en llegar a la Ley de Convertibilidad –la clave del éxito político del plan económico–, los fundamentals del menemismo se construyeron desde el primer día.

Menem tenía en su cabeza un esquema asociativo entre el establishment local y el internacional, una alianza buscada por el Estado y cimentada en la asociación común bajo el nuevo plan de privatizaciones. En un trabajo pionero, El oligopolio telefónico argentino frente a la liberalización del mercado, los economistas Martín Abeles, Karina Forcinito y Martín Schorr mostraban con un ejemplo concreto la voluntad de anudar los intereses de los jugadores locales –los Pérez Companc, Soldati, Amalita de Fortabat, Bulgheroni, Rocca, Roggio, Pescarmona y, sí, Macri– con los nuevos jugadores internacionales, sobre todo europeos, como Telecom, Telefónica y tantos otros. En su voluntad de constituir un sólido nuevo bloque de poder, el menemismo llegó incluso a asociar a muchos jefes sindicales en este proceso, en lo que se llamó el “sindicalismo empresario” de la década de los noventa, fenómeno que dio origen a un sindicalismo resistente y combativo protagonizado por la nueva CTA y el MTA conducido por Hugo Moyano.

En todo caso, capital internacional-burguesía nacional-CGT fue el trípode de poder de la coalición, la peculiar versión de “pacto social” de la economía política del menemismo, conceptualmente peronista en su reconocimiento del derecho a la existencia de las fuerzas vivas y organizadas de la sociedad, en toda esa frontera porosa entre el Estado y del Mercado. Como apunta Marcos Novaro: “Menem no fue un mero simulador de decisiones, y si pudo asegurarse el respaldo de diversos poderes fácticos e institucionales y a la vez actuar con autonomía fue en gran medida gracias a la esforzada tarea de construcción de una coalición de apoyo”.[2] Menem creía en una gobernanza “con el círculo rojo adentro”, y era capaz de extender ese concepto hasta los límites de lo imposible: a todo poder le extendía su carta de ciudadanía y su derecho a roce.

El macrismo operó de forma diametralmente contraria. Hijo de 2001 y de la llegada a la política electoral de los sectores medios y altos luego del colapso del sistema político argentino, el macrismo es también hijo de estos viejos generales de la “patria contratista” de la que buscó siempre emanciparse. Un concepto fuerte y estructurante del ideario macrista fue este de “círculo rojo”, en el cual pretendía englobar al conjunto de una dirigencia –empresarial, sindical, periodística– culpable excluyente de la decadencia argentina, una operación que le permitía, por un lado, autoexcluirse de ese colectivo y, por el otro, evitarse toda mediación en su diálogo tecnológico con “la sociedad”.

Para el promedio de la dirigencia macrista, “matar al Padre” fue una ley primera: la utopía consistía en romper con la vieja burguesía “comisionista”, colaboracionista tanto de militares como de peronistas, y recrear un discurso liberal limpio y puritano, de “unicornios” y emprendedores, que se alejara del barro de la Historia que los vio nacer. Un acto parricida fundante: caen las cabezas de Franco Macri y Carlos Menem. El macrismo edificó así un gobierno freudiano, empeñado en una lucha generacional interna que cristalizó un resultado algo insólito: un gobierno de empresarios antiempresarios. O, en todo caso, en contra de los empresarios argentinos realmente existentes, y no de los imaginarios. En su lucha contra el “círculo rojo” nacional, Mauricio Macri tenía como aliado imaginario al capital extranjero que se suponía estaba urgido por regresar a la Argentina: “extranjeros versus locales” era el partido que el gobierno imaginaba ganar, ahogando en dólares frescos la Argentina de la paritaria permanente entre los Ignacio de Mendiguren y los Moyano. Con el “Lava Jato” de los cuadernos incluido, toda la jerga de la época remitió siempre y de manera consistente a este imaginario: la “lluvia de inversiones”, el mini-Davos, la emoción de Macri en la recepción del G20, la celebración del acuerdo con el Fondo. El Mundo no como asociado de la Argentina, sino como redentor de los pecados del país. Ted Turner contra Franco Macri.

En su libro autobiográfico Primer tiempo Mauricio Macri vuelve una y otra vez, consciente o inconscientemente, a nombrar el trauma: la ausencia de una economía política y de un esquema de alianzas sociales que pudiese sostener su –por cierto muy difuso, y ahí reside tal vez una clave– plan de reformas. El dilema que llama el del “cambio contra la gobernabilidad”:

Si uno gira la perilla toda para el lado de la gobernabilidad y deja el cambio en cero, entonces no va a tener problema en ser apoyado por las corporaciones. En el sentido opuesto, si hubiera girado la perilla completamente hacia el lado del cambio y dejado la gobernabilidad en cero, habría perdido todo apoyo para hacer reformas y me habría arriesgado –esto lo digo sin dramatismo, pero con convicción– a tener que dejar mi puesto.[3]

Menem lo hizo, ¿pero cómo lo hizo? Macri opone lo que Menem une. El macrismo es el disco del menemismo escuchado al revés.

La máquina de perdonar

Como escribió Martín Rodríguez en La Política Online:

Carlos Saúl Menem no era un menemista. Fue un hombre de Estado que remató el Estado y sembró un derecho casi indecible porque se pronuncia como deseo: nos merecemos el mundo. Lo que no se puede doblegar es la sociedad que nació en los noventa. No la de los setenta, no la del consenso alfonsinista. La del pacto menemista, la del consumo popular.[4]

Si el menemismo ofreció estabilidad económica y consumo de masas para los incluidos y miseria y desocupación para los excluidos, el fracaso económico del macrismo democratizó de facto el reparto de la torta: mishiadura y crisis para todos. Este hecho generó un desplazamiento del discurso político oficial, de la infraestructura y el gobierno ingenieril a la política de identidad, valores y aspiraciones. Donde el menemismo era todo economía y “cosas”, el macrismo fue todo sueños, utopías, relatos y “mensajes”. Sin Alto Palermos ni Apple Stores que mostrar, el gobierno profundizó su deriva de identity politics. A pesar de esa voluntad iconoclasta, jamás pudo saltar fuera de los límites políticos y simbólicos de su propia clase: pocas veces la historia argentina asistió al espectáculo de una homogeneidad “étnica” semejante. La lista de la mayor parte del funcionariado argentino podía sintetizarse en tres o cuatro variables principales: capitalinos o bonaerenses, provenientes de colegios de élite, hombres de entre 35 y 55 años. Un sector que proyectó su propia insularidad de clase sobre todo el resto de la Argentina, con un devenir que solidificó la impronta afrikáner de su práctica política: representar, pura y exclusivamente, a la “Argentina blanca”. La polarización y la grieta de Estado fueron su lógica consecuencia, en un proceso al que solo le falta para terminar de realizarse el autonomismo geográfico y territorial: florecerán mil Cataluñas.

El evangelismo menemista rechazaba, en cambio, casi por principio, toda esta oda a la segmentación de la segmentación. Su mensaje universal buscaba borrar deliberadamente todos esos límites, y el capitalismo peronista del consumo masivo fue su herramienta para tratar de lograrlo. El fin de la historia de principios de los noventa tuvo su capítulo argentino con una versión vernácula de “fukuyanismo” que no encabezó ningún teórico, sino el propio presidente de la República. Menem no se veía a sí mismo como el mero representante del “subsuelo de la patria sublevada” ni tampoco de los sueños irredentos de la Argentina blanca. Menem se veía a sí mismo como la síntesis posible, un poco en la línea primigenia del propio Perón: un proyecto político mulato y mestizo en el marco de una Argentina poshistórica, que cerraría de una vez por todas su siglo XX corto, como en el resto del mundo. Una “comunidad organizada” por el capitalismo y el libre mercado. La palabra preferida del menemismo: reconciliación. Y el arma preferida utilizada por Menem para su realización: el perdón. El carisma de Menem estaba basado en el perdón; un presidente que tal vez perdonaba porque quería que lo perdonaran a él mismo, en una suerte de lúcida autoconciencia “atorrante”. Porque también Menem mataba, políticamente hablando. Con el “Matador” de Los Fabulosos Cadillacs de fondo en sus actos, Menem parecía citar a Borges: “Sufrir y atormentar se parecen, así como matar y morir. Quien está listo a ser un mártir puede ser también un verdugo, y Torquemada no es otra cosa que el reverso de Cristo”.[5]

Se paraba sobre su propia biografía de preso político durante la dictadura –una que no necesitaba simular– para abrazarse con todos los enemigos históricos del peronismo –desde el almirante Isaac Rojas hasta Álvaro Alsogaray–, indultar a las juntas militares de la dictadura y a la cúpula de Montoneros, y tratar de reconciliar a árabes con israelíes. Nada escapaba al sincretismo menemista: el premio Nobel al que aspiraba Menem no era el de Economía o el de Letras, era el de la Paz. Su método consistía en encarnar y asumir, solo, los costos políticos de sus perdones, llevándose puesta la marca y el estigma de la impunidad y así liberando las conciencias del resto. Los indultos fueron en este sentido paradigmáticos. Como reflexionó Oscar Landi:

El Presidente dijo que la decisión y responsabilidad sobre esa medida eran pura y exclusivamente de él, que el resto de los argentinos, incluidos los miembros de su gabinete, podían pensar distinto y no sentirse comprometidos por el hecho. Esta postura facilitaba la buena conciencia de muchos dirigentes políticos que se manifestaban públicamente en contra del indulto aunque lo consideraran necesario para asumir otros dictados de la crisis económica.[6]

Su apuesta era a cerrar la grieta –ambicioso o megalómano, todas las grietas argentinas juntas: Facundo y Sarmiento, civilización y barbarie– por la vía del perdón, el olvido, la estabilidad cambiaria y el consumo masivo y democratizado. El fin de la historia menemista se basaba en asumirla toda, sin beneficio de inventario. Era la interpretación argentina del espíritu de una época que apostó globalmente a la sutura de todas sus líneas de fractura: la Pax Americana del Imperio Universal daba el paraguas político para intentar terminar con todas las guerras civiles del siglo XX, el “momento romano” de un Estados Unidos expansivo y confiado en tener las espaldas para sostener y monitorear el proceso. La foto de casamiento de Clinton, Rabin y Arafat. En todos los países excomunistas, en naciones como Chile o Sudáfrica, las nuevas dirigencias apostaban a un esquema similar: esta fue quizá la promesa más universal de la década del noventa, y la más fallida vista desde nuestra propia posteridad. Tenía una premisa lógica interesante y una situación geopolítica única y excepcional para llevarla a cabo, pero fracasó a la larga porque fue este mismo capitalismo el que serruchó la rama sobre la que quiso sentarse, al consolidar niveles de desigualdad y de pobreza estructural que solo podían tener como consecuencia la profundización de la polarización política y la famosa crisis de la clase media occidental. Un orden occidental que boicoteó a largo plazo las condiciones de su propia reproducción exitosa, y del cual el éxito chino es su propio resultado paradojal.

En la Argentina de esa década todos parecían tener razón. Los que construyeron el modelo nuevo para una Argentina “inviable” y los que lo impugnaban por su darwinismo social y su insustentabilidad a mediano plazo. Esa es, tal vez, la condición de posibilidad de un orden. En la Argentina de la década perdida de la grieta fue –¿es?– al revés: todos parecen estar equivocados, y esa tal vez sea la premisa de su propia inviabilidad.

[1] Mauricio Macri, Primer tiempo, Buenos Aires, Planeta, 2021, p. 86.

[2] Marcos Novaro, “Menemismo, pragmatismo y romanticismo”, en Marcos Novaro y Vicente Palermo (comps.), La historia reciente. Argentina en democracia, Buenos Aires, Edhasa, 2004.

[3] Mauricio Macri, Primer tiempo, ob. cit., p. 80.

[4] Martín Rodríguez, “Menem: Un busto ahí”, La Política Online, 1º de diciembre de 2018, disponible en <www.lapoliticaonline.com>.

[5] Jorge Luis Borges, Borges en Sur, 1931-1980, Buenos Aires, Emecé, 1999, p. 69.

[6] Reprod. en Inés González Bombal, “La figura de la desaparición en la re-fundación del Estado de Derecho”, en Marcos Novaro y Vicente Palermo (comps.), La historia reciente. Argentina en democracia, ob. cit., p. 130.