Читать книгу Yo no soy un Quijote - Matías Rivas Aylwin - Страница 4

Prefacio

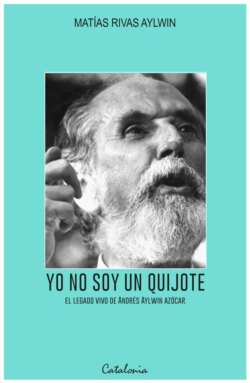

ОглавлениеEl 18 de agosto de 2018 —dos días antes de su muerte—, decenas de personas se congregaron al frente de su departamento en la plaza Río de Janeiro, en Providencia, para rendirle homenaje. Una de ellas, al darse cuenta de que yo era uno de sus nietos, se acercó y con mucha seriedad me dijo:

—Te cuento que tu abuelo me salvó de la CNI, me sacó de la comisaría antes de que nos mataran a todos. Si no fuera por él, no estaría aquí.

¿Por qué me impactó ese breve relato?

En mi infancia me enteré por mis padres de que mi abuelo, Andrés Aylwin Azócar, había sido un hombre especial que salvó muchas vidas durante un período oscuro del país. Años después leí sus libros y con asombro me impuse de su lucha por sobrevivir en el Altiplano cuando fue relegado a casi 5 mil metros de altura en Guallatire, en pleno invierno boliviano, a pesar de su largo historial de neumonías, pleuresías, tuberculosis y lesiones pulmonares graves. Él mismo dejó testimonio de sus esfuerzos por sobrevivir en su libro 8 días de un relegado: “A veces, cuando me vienen las peores crisis de asfixia, siento como que mi vida dependiera de un pequeño hilo de oxígeno, y que ese pequeño hilo pudiera cortarse en cualquier momento”1.

Su trayectoria política, sus anécdotas, su fama de hombre bueno… todo eso me era familiar, pero no fue hasta los días previos a su muerte que tuve un contacto directo con las personas que él había ayudado durante la dictadura.

Esa noche, entre velas y oraciones, sentí que brotaban historias de él que nunca antes había escuchado. Y su figura, de pronto, comenzó a crecer.

Dos días después, en su velorio en el ex Congreso Nacional, dimensioné todavía más su importancia política y social al ver a cientos de hombres y mujeres —dirigentes sindicales, madres de detenidos desaparecidos, obreros, ex presos políticos— prontos para despedirlo entre lágrimas y abrazos. Hubo muchas palabras de afecto y agradecimiento que erizaban la piel. Recuerdo, también, haber sentido mucha emoción al escuchar las palabras de todos los exmandatarios desde el retorno a la democracia, especialmente las de Michelle Bachelet, quien destacó que en las horas más oscuras “Andrés Aylwin defendió a quienes estaban siendo silenciados, perseguidos y desaparecidos por la dictadura”.

En tiempos en que la actividad política está profundamente desprestigiada, parecía inverosímil que un político tuviera una despedida tan celebrada por la ciudadanía y la prensa. Incluso, parlamentarios de derecha y el Presidente Sebastián Piñera, acompañado de su ministro del Interior, Andrés Chadwick, destacaron su consecuencia y valentía.

Cuando les transmití la experiencia a mis amigos, la mayoría nacidos a comienzos de los noventa, me impresionó lo poco que sabían sobre mi abuelo más allá del hecho de que era hermano del expresidente Patricio Aylwin. Desconocían que fue parte de un grupo de 13 democratacristianos que desde el mismo 11 de septiembre de 1973 rechazaron categóricamente el golpe de Estado, teniendo como consecuencias para muchos de ellos la relegación, el exilio y atentados contra sus vidas, como fue el caso de Bernardo Leighton y su esposa, Anita Fresno, a quienes la Dina en conjunto con terroristas italianos intentaron asesinar en Roma. Desde luego, tampoco conocían el rol que cumplió en la transición al procurar sin descanso la libertad de los presos políticos, lucha en la que se encontró con la férrea oposición de la derecha, la indiferencia de muchos personeros de su propio sector y el rechazo, en general, de la prensa. Pero lo más increíble es que se mostraban escépticos frente a la posibilidad de que un político de antaño incapaz, supuestamente, de comprender las demandas de las nuevas generaciones hubiera sido, en realidad, un pionero en la defensa de ellas. Porque si bien Andrés Aylwin está estrechamente ligado al concepto de derechos humanos, en la arista de los detenidos desaparecidos y en la defensa judicial de las víctimas de la represión, también es cierto que dedicó gran parte de su labor política a otras causas, como la reforma a la Constitución de 1980, asunto que consideraba un imperativo moral que la sociedad debía enfrentar si deseaba, en sus palabras, “destruir los enclaves institucionales autoritarios que impiden la libre y verdadera expresión de la voluntad, intereses y esperanzas de las grandes mayorías nacionales”2.

Pues bien, transcurridos algunos meses desde su fallecimiento, como familia tomamos la decisión de indagar en los archivos que él cuidadosamente guardó durante gran parte de su vida política: recortes de prensa, cartas, copias de sus intervenciones en el Congreso, discursos, alegatos y apuntes. En esa búsqueda llegó a mis manos una portada del diario La Tercera de la Hora de 1976 que decía, con letras rojas y mayúsculas, “Chilenos injurian a su patria en la OEA”, haciendo referencia a un documento que Andrés Aylwin junto a otros cuatro abogados redactaron para denunciar los atropellos a los derechos fundamentales y la distorsionada imagen de Chile que el general Augusto Pinochet pretendía transmitir al extranjero en aquella importante cita internacional. Jaime Guzmán, Ricardo Claro y Sergio Diez fueron algunos de los brazos desplegados por la dictadura para demonizar a los firmantes, tratándolos de traidores y canallas.

¿No es paradojal que hace tan solo cuarenta años el mismo país que lo despidió con honores por su lucha en los derechos humanos lo haya tildado de antipatriota, justamente, por su labor en esa materia? ¿Y no lo es también el hecho de que un gobierno de derecha, compuesto en gran parte por políticos que apoyaron la dictadura, lo consideren, ahora, un hombre justo y coherente? Y no solo ellos, también sectores de la ex Concertación3 que en los años noventa lo veían como un hombre ingenuo y tozudo, que no daba su brazo a torcer en su cruzada por liberar a los presos políticos, tiempo después reconocerían que sus acciones fueron en la línea correcta.

Esos dos episodios —el documento presentado ante la OEA en 1976, que le terminaría significando la relegación, y su labor en la defensa de los presos políticos durante el gobierno de su hermano Patricio— dan cuenta de que en ciertos períodos lo moral es tachado de inmoral y lo justo, de injusto. Andrés Aylwin vivió en esa permanente tensión, pero fue suficientemente visionario para entender cómo la historia terminaría juzgando los hechos del pasado. Es así, por ejemplo, que dos meses antes del golpe de Estado escribió: “Frente a la crisis que vive Chile no existen soluciones fáciles ni milagros. Ni menos se puede pensar que la destrucción y el asesinato de la democracia puedan ser el camino para salvar la democracia”4.

En este libro, en el que procuré incorporar lo más posible su voz en primera persona (incluyendo entrevistas inéditas realizadas poco antes de su muerte), se exploran ambos acontecimientos. Sobre lo ocurrido en 1976, se enfatiza el rol que jugó la prensa tras la publicación del documento, con decenas de diarios, revistas y programas de televisión al servicio de los intereses de la dictadura y con escasas posibilidades de réplica para los firmantes. Con respecto al problema de la libertad de los presos políticos, el texto se centra en la soledad de su lucha y en la falta de empatía que observó en algunos sectores de la Concertación.

En la investigación surgieron otras historias, como el arriesgado rescate a su amigo Jacques Chonchol, ex ministro de Agricultura de Salvador Allende, en la población La Victoria, tan solo dos días después del Golpe5. Aquella sería la primera vez que mi abuelo arriesgaría su vida para defender a los perseguidos por el régimen militar.

También se incluye un breve relato sobre su retiro de la política, en 1998, el mismo año en que el general Augusto Pinochet asumió como senador vitalicio. ¿Cómo recibe Andrés Aylwin esta noticia? ¿A qué se dedica después de dejar la Cámara de Diputados? ¿Por qué no escribe un libro sobre su experiencia en la transición?

Son cuatro historias que cruzan tres períodos de su vida: la dictadura, la transición y su retiro de la vida pública. Tienen en común la afirmación intransigente de valores morales y la permanente necesidad, casi obsesiva, de salir en defensa de personas postergadas, silenciadas y violentadas.

Quizás hoy, cuando el país se encamina a un nuevo pacto social, sea necesario recordar el legado de un hombre que antepuso el interés del prójimo al propio; que supo actuar por convicción y no por cálculos mezquinos, y que en circunstancias adversas se atrevió a levantar la voz por los que sufrían.

Quizás hoy, sus enseñanzas, sus reflexiones y su actitud frente a la vida nos ayuden a recuperar valores y principios que, como él mismo dijera en una oportunidad, se esfumaron peligrosamente de nuestra convivencia.