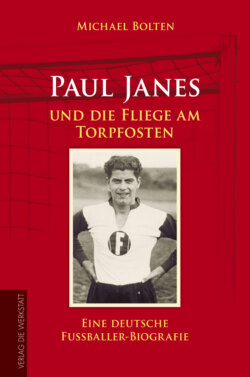

Читать книгу Paul Janes und die Fliege am Torpfosten - Michael Bolten - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеMEISTERSCHAFT UND WM-TEILNAHME

DER ERSTE INTERNATIONALE EINSATZ

Ende Oktober 1932 durfte Paul Janes auf seine nächste Länderspielreise. Es ging in die ungarische Hauptstadt Budapest, und hier sollte der junge Fortune zu seinem ersten richtigen internationalen Einsatz kommen. Allerdings waren nicht die Besten aufgeboten, denn von den beiden Finalisten um die Deutsche Meisterschaft 1931/32, Bayern München und Eintracht Frankfurt, stand kein Spieler auf dem Ferencváros-Platz. Deren Internationale kamen Ligaverpflichtungen nach. Die deutsche Elf lockte nur rund 15.000 Zuschauer an jenem 30. Oktober ins Stadion. Paul Janes juckte dies nicht. Er war in freudiger Erwartung auf sein erstes offizielles Länderspiel, das er als eine „Anerkennung der pausenlos-intensiven Trainingsarbeit“ sah. Über Wien ging es im D-Zug in die ungarische Hauptstadt.

Wie bei Länderspielreisen in jenen Jahren üblich, gab es zunächst ein wohlorganisiertes und umfangreiches Touristikprogramm. Es wurden Kirchen besichtigt, ein Ausflug auf die Margareteninsel und ein Abstecher nach Ofen (ungarisch Buda), einem ehemals selbstständigen Teil der Stadt Budapest, unternommen. Die deutsche Delegation durfte im überaus komfortablen Hotel Gellert residieren. „Dieses Hotel ist wohl das schönste, das ich später auf allen meinen zahlreichen Reisen im In- und Auslande noch kennenzulernen Gelegenheit hatte. Vom Schwimmbad bis zum Massageraum war alles zum Komfort der Gäste eingerichtet“, schwärmte der beeindruckte 20-jährige Fußballer Janes.52 Am Abend vor dem Spiel gab es einen Theaterbesuch, und anschließend war Bettruhe angesagt.

Doch der bevorstehende Länderspieleinsatz gegen die Ungarn mit ihrem herausragenden Stürmer György Sárosi ließ den Neuling Janes kaum zur Ruhe kommen. Er schlief wenig, und auf dem Platz packte selbst den „fischblütigen“ Janes das Lampenfieber. In der ersten Halbzeit „sah er keinen Ball, rutschte auf dem glatten Boden herum“ und gab keine gute Figur ab.53 Sein Düsseldorfer Teamkamerad Ernst Albrecht riet ihm in der Pause: „Paul, du musst wie zu Hause spielen. Du musst einfach glauben, du stehst auf unserem Fortunaplatz in Flingern.“54 Die zweite Halbzeit lief für den Länderspielneuling zwar besser, doch Janes bezeichnete seinen ersten Einsatz für die deutsche Elf, die den Ungarn mit 1:2 unterlag, als nicht unbedingt verheißungsvoll.55 Das Fazit der „Fußball-Woche“ ließ aber auf weitere Einsätze hoffen: „Die Spielbegabung dieses jungen Mannes ist nicht unbeträchtlich, aber er hat noch allerhand zu lernen, auch technisch. Er hat bei seinem ersten Spiel etwas sehr Wesentliches gelernt: gelöst zu spielen, die Fesseln seines natürlichen Phlegmas zu sprengen und ehrgeizig zu kämpfen.“56

Weil die Fortuna nur einen Tag nach diesem Länderspiel eine Freundschaftspartie gegen den amtierenden Deutschen Meister aus München auf dem neuen Rasenplatz am Flinger Broich austrug, setzten sich die drei Düsseldorfer Nationalspieler Janes, Albrecht und Kobierski nach dem abendlichen Bankett in den Nachtzug nach Wien. Von dort ging es mit einem viersitzigen Flugzeug Richtung Düsseldorf zurück. Janes war nicht ganz wohl vor seinem ersten Flug, doch „während die Maschine durch eine Wolkenwand dem Häusermeer Wiens entschwand“, fühlte er sich überglücklich.57 Schließlich hatte er sein erstes richtiges Länderspiel absolviert.

Bis es zum nächsten offiziellen internationalen Einsatz kam, musste sich „Dä Bur“ ein knappes Jahr gedulden. Das fiel ihm nicht leicht, so fußballbesessen, wie er war. Doch die Zwischenzeit nutzte er, indem er mit guten Leistungen bei der Fortuna auf sich aufmerksam machte. Außerdem spielten die Zeit und die Einführung des für deutsche Verhältnisse neuen Spielsystems mit dem Namen „W-M“ für ihn. Es wurde zunächst vom Arsenal-Manager Herbert Chapman konzipiert, als Konsequenz daraus, dass im Jahr 1925 die Abseitsregel verändert worden war. Bis zu diesem Zeitpunkt galt es als Abseits, wenn bei der entscheidenden Ballabgabe weniger als drei gegnerische Spieler zwischen dem angreifenden Spieler und der Torlinie standen. Nach der neuen Regel mussten es weniger als zwei für eine Abseitsstellung sein, zumeist also: nur noch der Torwart. Dies führte zu einem veränderten taktischen Verhalten und einer Betonung der Defensive. Der bislang offensiv eingesetzte Mittelläufer, er fungierte in dem alten 2-3-5-Schema als Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff, rückte nach hinten als Stopper in die Deckung. Das von Chapman entwickelte W-M-System sah so aus: Zwei Außenstürmer nebst Mittelstürmer sowie zwei Halbstürmer als Angriffsformation machten das „W“ aus. Die Hintermannschaft wurde um den Stopper in der Mitte gebildet. Die vorderen Punkte des „M“ bildeten die defensiv ausgerichteten Außenläufer, die hinteren die beiden Außenverteidiger. Dies bedeutete eine Spezialisierung für jede einzelne Position und eine klare Manndeckung für die Außenverteidiger.

Nationaltrainer Otto Nerz, der sich wiederholt in England weiterbildete, hatte schon früh die Absicht, eine „einheitliche Spielweise“ im Deutschen Reich zu erzielen. Bereits zu Beginn der 1930er Jahre leitete er eine Kaderverjüngung ein und hob die Bedeutung der auch auf lokaler Ebene durchgeführten Kurse und Lehrgänge hervor. Er forderte dabei ausdrücklich alle Funktionäre auf, ihn zu unterstützen, da man überall gespannt auf die Leistungsfähigkeit und die Ergebnisse der Nationalmannschaft blicke.58 Zur Einübung des W-M-Systems sowie zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im Jahre 1934 in Italien erwirkte er eine Länderspielpause, die von März bis Oktober 1933 dauerte. Er suchte die besten deutschen Spieler, die das von ihm bevorzugte System beherrschten. Paul Janes sollte schließlich zu diesen auserwählten Spielern gehören. Aber so weit war er im Oktober 1932 noch nicht.

DEUTSCHE MEISTERSCHAFT FÜR FORTUNA DÜSSELDORF

Janes war zwischenzeitlich wieder nach Leverkusen-Küppersteg ins Haus seiner Eltern gezogen und vermutlich ohne festes Einkommen. Er musste im Schnitt dreimal in der Woche für zwei Trainingsabende und einen Spieltermin von Küppersteg nach Düsseldorf fahren. Ab wann Janes eine Fahrerlaubnis hatte und ein Auto besaß, ist nicht bekannt. Wenn er die Strecke von Küppersteg bis Düsseldorf-Hauptbahnhof mit dem Zug zurücklegte, benötigte er rund 30 Minuten.

Bei der Fortuna wurde Janes in erster Linie als Läufer eingesetzt. In ihrer Gruppe der Bezirksliga belegten die Rothosen, wie die Fortunen damals aufgrund ihres Dresses oft genannt wurden, unangefochten den ersten Platz vor dem Team des VfR Ohligs. Im März 1933 setzte sich die Fortuna in zwei Partien gegen den VfL Benrath im Kampf um die Bezirksmeisterschaft durch und qualifizierte sich für die Endrunde um die Westdeutsche Meisterschaft. Dort unterlagen die Düsseldorfer den Schalkern am 30. April 1933 mit 0:1. Der „Fußball“-Reporter kritisierte vor allem die schwachen Vorstellungen der beiden Verteidiger Paul Bornefeld und Kurt Trautwein. Janes’ Vorstellung wurde in der Einzelkritik als nicht vollwertig bezeichnet.59 Aber nicht nur die beiden gescholtenen Abwehrspieler fanden wieder zu ihrer Form, auch Janes’ Leistung stabilisierte sich während der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft. In zuvor noch nie dagewesener Manier erreichten die Flingeraner das Endspiel: 9:0 in Düsseldorf gegen Vorwärts-Rasensport Gleiwitz (Gliwice), 3:0 in Hannover gegen die dort beheimatete Arminia, 4:0 in Berlin gegen die Frankfurter Eintracht. Mit einem Torverhältnis von 16:0 stürmte die Fortuna ins Finale und traf am 11. Juni 1933 erneut auf Schalke 04.

Zwei Düsseldorfer Ausnahmekönner im Kampf um den Ball: Paul Janes im Fortunadress und Karl Hohmann im Trikot des VfL Benrath.

Während die Düsseldorfer ihren Siegeszug auf den deutschen Fußballplätzen feierten, wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt, der Reichstag aufgelöst, die Presse- und Versammlungsfreiheit eingeschränkt, der Reichstag angezündet, die sogenannte Reichstagsbrandverordnung zur Abschaffung wesentlicher Grundrechte verabschiedet, Neuwahlen abgehalten, in Dachau das erste KZ errichtet, Boykottaktionen gegen jüdische Geschäfte durchgeführt, das berüchtigte „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ zwecks Entlassung „nicht-arischer“ Beamter und weitere antidemokratische Gesetze verabschiedet, Bücher nichtgenehmer Autoren (so auch des in Düsseldorf geborenen Dichters Heinrich Heine) verbrannt. In der Janes-Biografie von 1947 fanden diese Ereignisse nicht statt. Anscheinend völlig unbeeindruckt von der politischen Entwicklung ließ sich Janes am 28. Mai 1933 in Berlin nach dem Erfolg über Eintracht Frankfurt „auf den Schultern (…) der begeisterten Berliner vom Platz“ tragen und stand im Endspiel.60 Das zählte, nichts anderes.

Allerdings war er längst noch nicht zum Star der Mannschaft avanciert. Das waren eher seine älteren Mitspieler Albrecht, der verletzungsbedingt im Finale fehlte, Kobierski, Pesch und vor allem Hochgesang. Außerdem spielte Janes immer noch nicht auf der Position, auf der er später als unersetzbar galt. Dies war auch im Endspiel so, denn er wurde von Trainer Körner als rechter Läufer eingesetzt. In einem vor der Pause eher mittelmäßigen Endspiel ging die Fortuna durch Felix Zwolanowski bereits in der 11. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel kamen die Schalker, die mit all ihren Stars in Köln antraten, besser ins Spiel, konnten sich aber nicht entscheidend durchsetzen. Paul Mehl (71. Minute) und „Schorsch“ Hochgesang (84.) stellten schließlich den insgesamt verdienten 3:0-Endstand her. Damit war die Fortuna nicht nur erstmals (heute weiß man, dass es die bislang einzige Meisterschaft der Rot-Weißen blieb) Deutscher Meister, sie hatte es auch als erste westdeutsche Mannschaft geschafft, die Meistertrophäe „Viktoria“ zu gewinnen. Überreicht wurde sie samt Siegerkranz erstmals vom Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten, der im Juni 1933 noch den Titel Reichssportkommissar trug. Fortuna-Kapitän Theo Breuer machte bei der Siegerehrung einen formvollendeten Diener vor dem Funktionär. Das gehörte sich damals so. Die „Trophäe erhielt man vom Reichssportführer und man bedankte sich auch artig“, stellte Autor Stefan Goch klar.61

Paul Janes zeigte als rechter Läufer eine solide und unspektakuläre Leistung. Fortunas Läuferreihe mit Janes, Bender und Breuer stand von Anfang an defensiv sehr gut und lieferte offensiv „mindestens in der zweiten Hälfte ein recht eindrucksvolles Spiel“, urteilte der „Fußball“-Reporter. Zu den herausragenden Fortunen gehörte Janes im Jahr 1933 (noch) nicht.62

Am 12. Juni gab es einen großen Empfang zu Ehren des neuen Deutschen Meisters auf dem Rathausplatz in Düsseldorf. Es war die erste Meisterfeier, bei der viele Hakenkreuzfahnen im Wind flatterten. Adolf Hitler hatte nicht viel mit Fußball im Sinn, doch die lokalen Parteigenossen erkannten schnell den Wert des sportlichen Erfolgs. Sie nutzten den Ruhm der Fußballer zur eigenen Darstellung und zur Demonstration ihrer Politik. So hofften sie, dass ein wenig sportlicher Glanz auf sie und die Partei abfärbe.63 Und genauso selbstverständlich gehörten nicht nur die lokale NS-Prominenz, sondern auch der Vortrag des Kriegsliedes „Volk ans Gewehr“ und der von Hitler so sehr geschätzte „Badenweiler Marsch“ zur Meisterfeier.64

Zum „Ehrenausschuss“65 der Düsseldorfer Meisterfeier am 5. August 1933 gehörten unter anderem: Dr. Binstadt (Direktor des städtischen Propaganda-Amtes), Hermann Lohbeck (SA-Standartenführer), Werner Keyssner (Mitglied des Preußischen Landtags, zum Feierzeitpunkt NSDAP-Kreisleiter im Gau Düsseldorf, NSDAP-Mitglied seit 1926)66, Dr. Josef Klein (Mitglied des Preußischen Landtags, seit Mai 1933 WSV-Führer, seit 1930 NSDAP-Mitglied)67, J. Manger (Gauführer des Gaus Düsseldorf) und natürlich Oberbürgermeister Hans Wagenführ (NSDAP-Mitglied seit 1931)68.

All das erlebte der inzwischen 21-jährige Paul Janes aus nächster Nähe mit. Ob ihn das interessierte? Wohl kaum. Er schwärmte von einer Düsseldorfer Mannschaft, die wie aus einem Guss spielte, was sich für ihn auch „auf Form und Nominierung der deutschen Nationalmannschaft auswirken musste“.69

ALS AMATEUR IN DER GAULIGA NIEDERRHEIN

Einen Dämpfer bedeutete die Machtübernahme der Nationalsozialisten für die Befürworter des professionellen Fußballsports. Die 1932 auf dem DFB-Bundestag grundsätzlich beschlossene Einführung einer Reichsliga gab es mit den Nazis auch nicht. Die bisherige DFB-Führung um Felix Linnemann, die Profitum und Reichsliga immer höchst kritisch gesehen hatte, nutzte die Vollmachten, die ihr das neu installierte nationalsozialistische Führerprinzip bot. Die alten Beschlüsse wurden kassiert, das Profitum im Fußball (anders als im Boxen oder Rennsport) verboten.

Mit der Gleichschaltung der Sportverbände und der Umstellung auf das Führerprinzip ging die Entfernung jüdischer Funktionäre aus ihren Ämtern einher. So wurde beispielsweise der jüdische Präsident des FC Bayern, Kurt Landauer, zum Rücktritt gedrängt. Fortunas jüdischer Leiter der Fußballabteilung, Dr. Waldemar Spier, musste ebenfalls von seinem Amt zurücktreten. Im Gegensatz zu Landauer, der in die Schweiz flüchten konnte, überlebte Spier die NS-Schreckensherrschaft nicht. Er wurde im September 1944 nach Auschwitz deportiert und starb am 2. März 1945 an den Folgen der KZ-Haft.70 Von Spiers Entlassung und ihren Ursachen dürfte Janes etwas mitbekommen haben, er äußerte sich aber nicht dazu.

Deutscher Meister 1933 Fortuna Düsseldorf. Von links: Torwart Willy Pesch, Kapitän Theo Breuer, „Knöd“ Bender, Paul Janes, Willi Wigold, Kurt Trautwein, „Schorsch“ Hochgesang, Felix Zwolanowski, Paul Mehl, Paul Bornefeld, „Tau“ Kobierski.

Abgesehen von wenigen, mitunter tragischen Ausnahmen, blieb das neue Personal mit dem alten identisch. Manchmal änderten sich nur die Bezeichnungen, aus „Vereinspräsident“ wurde „Vereinsführer“, aus dem DFB-Vorsitzenden wurde der Leiter des Fachamtes Fußball im Deutschen Reichsbund für Leibesübungen Felix Linnemann. Es gab auch einige, die Karriere bei den Nazis machten. So wechselte Guido von Mengden, NSDAP-Mitglied seit Mai 1933, vom WSV zunächst als Pressewart zum DFB, bevor er ab 1935 Pressereferent des Nationalsozialistischen Reichsbundes für Leibesübungen, ein Jahr später Generalreferent des Reichssportführers und damit auch Hauptschriftleiter der Zeitschrift „NS-Sport“ wurde.71

Für die aktiven Fußballer gab es aber ab der Saison 1933/34 eine kleine Verbesserung, denn es kam zu einer neuen Ligaeinteilung. Analog zu den Gauen der NSDAP wurden insgesamt 16 Fußballgaue mit einer jeweiligen Gauliga geschaffen. Das war zwar noch keine Reichsliga, dennoch bedeutete die Schaffung dieser Ligen eine Konzentration der besseren Klubs in weniger Ligen. So spielte die Fortuna in der Gauliga 10, Niederrhein, künftig gegen attraktivere Vereine wie zum Beispiel Borussia Mönchengladbach, Schwarz-Weiß Essen oder Alemannia Aachen. Für die Spieler bedeutete dies, dass sie regelmäßig auf stärkere Gegner als bisher trafen und ihre Leistungsfähigkeit verbessern konnten. Zudem wurde auch von den Nazis die bisherige Praxis toleriert, den Spielern Vorteile aller Art zu gewähren. Paul Janes dürfte ebenfalls profitiert haben, denn irgendwann im Jahre 1933 erhielt er einen neuen Job in Düsseldorf. Er wurde als Arbeiter bei den Stadtwerken in Düsseldorf in der Rohrnetzabteilung eingesetzt und meldete sich im Dezember 1933 wieder in Düsseldorf an. Dieses Mal unter der Adresse Altestadt 7-11 in der Düsseldorfer Altstadt. Ob die Einstellung bei den Stadtwerken im Zusammengang mit Fortunas Meistertitel oder Janes’ weiterer Länderspielkarriere erfolgte, ist durchaus möglich, aber nicht belegt, da hierzu keinerlei Archivunterlagen vorliegen.

DIE ERSTEN LÄNDERSPIELE UNTERM HAKENKREUZ

Fortuna Düsseldorf wurde erstmals am Ende der Saison 1935/36 Gauligameister. In den ersten beiden Spielzeiten lagen jeweils die Benrather vorne, einmal sogar nur aufgrund des besseren Torquotienten gegenüber der punktgleichen Fortuna. Mit der Vereinsmannschaft lief es zwar nach dem Titelgewinn nicht mehr so gut, aber international setzte Paul Janes unter den geänderten politischen Verhältnissen seine Karriere unbeirrt fort. Dabei sorgten die neuen Machtverhältnisse für einen nicht immer störungsfreien Ablauf der vereinbarten Partien. Das erste Länderspiel unterm Hakenkreuz sollte am 5. März 1933 stattfinden. Es ging um eine prestigeträchtige Partie, da es zum ersten Auftritt Frankreichs auf deutschem Boden kommen sollte. Die Partie war in Frankreich umstritten, weil man sich um die Sicherheit der Spieler und Fans sorgte. Da Hitler auf diesen Tag gleichzeitig Neuwahlen ansetzte, wurde das Spiel mit Zustimmung der Franzosen um zwei Wochen auf den 19. März verschoben. Die Nazis sorgten dafür, dass nicht nur das in Berlin ausgetragene Spiel in schönster Harmonie (Endstand 3:3) stattfand, sondern dass auch gute Rahmenbedingungen für die Gäste geschaffen wurden. So zitierte der „Völkische Beobachter“ später den FIFA-Präsidenten Jules Rimet, der von einer vorbildlichen Ordnung schwärmte. Zudem lobte Rimet explizit den „hohen Kulturstand des deutschen Volkes“.72 Knapp zwei Monate später, am 10. Mai 1933, sollte sich der hohe Kulturstand Nazi-Deutschlands anders beweisen, nämlich in Form öffentlicher Bücherverbrennungen im Rahmen der „Aktion wider den undeutschen Geist“. Janes war übrigens gegen Frankreich nicht mit von der Partie.

22. Oktober 1933: Einlauf zum zweiten Länderspiel. Deutschland - Belgien 8:1.

Im Juni 1933 verhinderten die Österreicher seinen nächsten internationalen Einsatz, weil der österreichische Verband ein für den 25. Juni 1933 vereinbartes Länderspiel kurzfristig aus politischen Gründen absagte. Gleichzeitig, nämlich am 19. Juni 1933, verbot die österreichische Regierung die NSDAP. Der „Fußball“-Redakteur kritisierte die Entscheidung des Verbandes vor allem wegen seiner Kurzfristigkeit, war aber guter Hoffnung, dass „beim nächsten Länderspiel gegen Österreich auch dort – die Gleichschaltung vollzogen sein wird …“ Als Ersatzveranstaltung setzten die DFB-Verantwortlichen auf die Schnelle gleich zwei Partien an: Eine DFB-A-Mannschaft spielte gegen eine Kombination aus Schalke und Fortuna, und eine B-Elf gegen eine Frankfurter Auswahl. Beide Male ging die DFB-Mannschaft mit 4:2 siegreich vom Rasen. Paul Janes’ Leistung in der Fortuna-/Schalke-Kombination hinterließ keinen bleibenden Eindruck. Er zählte für den „Fußball“ nicht zu den künftigen Nationalmannschaftskandidaten.73

Dennoch stand Janes im ersten Länderspiel nach der Sommerpause am 22. Oktober 1933 auf dem Platz. Es handelte sich zwar um eine rein westdeutsche Auswahl, die als Nationalelf antrat, dennoch sprang gegen Belgien ein überzeugender 8:1-Erfolg heraus. Erneut agierte Janes als rechter Läufer, und erstmals musste er zur Nationalhymne den rechten Arm zum „Deutschen Gruß“ heben. Wenig später wurde bei internationalen Partien vor Spielbeginn zusätzlich zur Hymne noch das Horst-Wessel-Lied gespielt. Helmut Schön beschrieb in seiner 1978 erschienenen Biografie, dass er sich beim Zeigen des „Deutschen Grußes“ regelmäßig am Rande eines Krampfes befand und ihm fast der Arm herunterfiel.74 Was Janes davon hielt, ist nicht bekannt.

Dies gilt auch für die Tatsache, dass er auf besonderen Wunsch eines „Dr. St.“ nicht mehr „Internationaler“, sondern „Nationalspieler“ genannt werden sollte. Denn ebenjener „Dr. St.“ stellte im NSDAP-Blatt „Völkischer Beobachter“ fest, dass es für einen Spieler, „der die deutschen Farben gegen ein ausländisches Land vertritt, doch nur eine Bezeichnung geben [kann]: er spielt ‚national‘, denn er spielt für sein Vaterland.“ Verbunden war der Artikel mit dem expliziten Appell an den DFB und alle Medien, den aus der „Denkweise des Liberalismus“ stammenden Begriff „international“ ein für alle Mal durch den von den Nationalsozialisten bevorzugten Begriff „national“ zu ersetzen.75

Paul Janes war ungeachtet aller (sport-)politischer Diskussionen völlig begeistert von der im „herbstsonnenüberglühten Duisburger Stadion“ gezeigten Leitung und von den Massen, die in „taumelnder Begeisterung“ mitgingen. Der Erfolg der elf westdeutschen Kicker gegen ein zweitklassiges Team hatte den „Glauben an unsere Fußballnationalmannschaft“ wiederhergestellt.76 Dieses Mal fiel die Einzelkritik des „Fußball“-Redakteurs positiver aus. Friedebert Becker, der 1925 an Fortunas Jubiläumsschrift mitarbeitete und später „Kicker“-Chefredakteur wurde, attestierte ihm eine insgesamt gute Leistung. Da Beckers Kritik beispielhaft für die Einschätzung seines damaligen Leistungsvermögens war, soll sie an dieser Stelle ausführlich zitiert werden: „Über Janes werden vielleicht die Ansichten auseinandergehen. Seine oft an Leichtfertigkeit und Pomadigkeit grenzende Ruhe wird ihm hier und da die Note verderben. Aber meines Erachtens gleicht er dieses Manko an natürlichem Temperament durch seinen instinkthaft sicheren Blick für die Gefechtslage, durch kluges Stellungsspiel, vor allem durch sein an Riegel erinnerndes wundervolles weiches und exaktes Passspiel und sein Ballgefühl aus.“77 Der Reporter des „Düsseldorfer Tageblatt“ geriet ob der gezeigten Leistung ganz aus dem Häuschen. Er stellte den Erfolg gegen Belgien als „Fanal für den deutschen Fußball im Dritten Reich“ dar und freute sich mächtig über den ersten „Länderkampfsieg unterm Hakenkreuz“.78 Als Anerkennung für die gute Leistung der deutschen Elf gab es eine „Adolf-Hitler-Plakette“.79 Schon sein erster Einsatz unterm Hakenkreuz brachte dem 21-jährigen Janes die erste offizielle Ehrung mit einem Hakenkreuz. Es sollte nicht die letzte gewesen sein.

VORBEREITUNG AUF DIE FUSSBALL-WM 1934

Die Länderspiele nach der sechsmonatigen Pause gewannen in zweifacher Hinsicht besondere Bedeutung: Erstens galten sie wie alle zu dieser Zeit stattfindenden Lehrgänge als Vorbereitung auf die WM im Jahre 1934. Gemeinsam waren Otto Nerz und Sepp Herberger sowohl auf der Suche nach der besten Taktik als auch nach der Elf, die diese Taktik am ehesten umsetzen konnte. Sie wollten den Erfolg – für sich, für die Mannschaft und für das Deutsche Reich. Und für die NS-Politiker, die Mitte Oktober des Jahres 1933 den Austritt aus dem Völkerbund vollzogen, übernahm der Fußball zusätzlich eine außenpolitische Funktion. Länderspiele sollten künftig dazu dienen, „im Ausland Vertrauen zu erwerben“, so Herberger-Biograf Jürgen Leinemann.80 Damit übernahmen die internationalen Kicker eine außenpolitische Aufgabe, und der ehemalige Volksschüler und gelernte Maurer Paul Janes fand sich in der Rolle des außenpolitischen Botschafter Nazideutschlands wieder.

Bis März 1934 absolvierte Paul Janes die Länderspiele drei bis fünf81 und eine weitere Partie für Westdeutschland. Im April 1934 nominierte Otto Nerz insgesamt 38 Kandidaten für den entscheidenden WM-Lehrgang. Janes zählte dazu, obwohl seine Leistungen nicht immer zu den besten gehörten. Der „Fußball“ wählte ihn im November 1933 unter anderem wegen seiner herausragenden Ballbehandlung zum besten Spieler bei der Partie gegen Norwegen, Endstand 2:2, in Magdeburg.82 Überhaupt kam Janes beim „Fußball“-Redakteur Friedebert Becker verhältnismäßig gut weg. Für ihn galt der Fortune als die Entdeckung des Jahres 1933, denn seit vielen Jahren wurde „dem deutschen Fußball nicht mehr ein technisch so perfekter hundertprozentiger Fußballkünstler beschert“.83 Doch es gab auch kritische Einschätzungen, so beispielsweise nach der Begegnung Nordfrankreich gegen Westdeutschland am 18. Februar 1934, die 3:3 endete. Denn er verschuldete beim Stand von 2:2 eine Viertelstunde vor Schluss leichtfertig den Führungstreffer der Franzosen: „Janes, der im Strafraum jongliert – da fegt Ignace heran und knallt flach in die Ecke. Janes’ dummes Gesicht half nichts.“84

Für Janes selbst zählten andere Dinge auf der Fahrt nach Lille. Er sah sich im Rückblick tatsächlich als Botschafter eines neuen Deutschlands, das sich mit dem ehemaligen Kriegsgegner versöhnte. 1947 hieß es dazu in seiner Biografie: „Lille! Nordfrankreich – ehemaliges Kampfgebiet. Und gerade hier, wo alte Frontkämpfer auf offizieller französischer Seite sich mit solchen auf westdeutscher Seite trafen, wo die Bevölkerung schwer unter der damaligen Besetzung zu leiden hatte, hier in Lille waren wir deutschen Gäste in einer Weise als Gäste aufgenommen worden, die in ihrer Herzlichkeit ergreifend und frohsinnig zugleich wirkte. (…) Unvergesslich der Augenblick, als wir mit unserer Elf auf das Feld liefen und uns ein Sturm der Begrüßung entgegenraste…“85 Auch WSV-Chef Klein war stolz auf die deutschen Kicker und bedankte sich bei ihnen in einem Grußwort im WSV-Verbandsblatt, indem er das „vorbildliche sportliche und nationalbewusste Verhalten“ lobend erwähnte. Sie hätten in Frankreich ihr Vaterland ehrenhaft und würdig vertreten.86

Janes’ fünftes Länderspiel, das am 11. März 1934 in Luxemburg stattfand, wurde mit 9:1 gewonnen und bedeutete die erfolgreiche Qualifikation zur anstehenden Weltmeisterschaft. Kurios bei dieser Partie war nur das Auswahlverfahren der Spieler. Denn nicht die beste Elf, sondern Spieler mit Erfahrungen gegen die Luxemburger und mit der kürzesten Entfernung zum Austragungsort kamen zum Einsatz.87

Im Mai 1934, parallel zu den Spielen um die Deutsche Meisterschaft, fand der entscheidende Lehrgang der Nationalmannschaft in Duisburg statt. Der Tagesplan sah folgendermaßen aus: zunächst Waldlauf, dann ausgiebiges Konditionstraining, Essen, Mittagsruhe und nachmittags Theorie und Taktik.88 In einem Rückblick für den „Kicker“ nannte Trainer Otto Nerz die im Trainingslager anzutreffende Erziehungsform „sportlich-soldatisch“.89 Wie akribisch das deutsche Team auf diese WM vorbereitet wurde, zeigt, dass insgesamt vier Testspiele gegen die englische Profimannschaft von Derby County absolviert wurden. Gegen die Berufsfußballer von der Insel wollten Nerz und Herberger das W-M-Schema einstudieren. Nach den ersten drei Testspielen hatte Janes seine Fahrkarte nach Italien in der Tasche. Er überzeugte als rechter Läufer im W-M-System des Reichstrainers. Als am 18. Mai das Aufgebot zur WM in Italien veröffentlicht wurde, stand der Name Janes auf der Liste. Er gehörte neben Ernst Albrecht und „Tau“ Kobierski zu den drei Fortunen, die die Fahrt über die Alpen antreten durften.

FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT 1934 IN ITALIEN

Die WM-Teilnehmer Conen, Jakob und Lehner berichteten im Rahmen ihrer Autobiografien ausführlich über Deutschlands erste WM-Teilnahme. Sie geben gut die damals vorherrschende Stimmung wieder. Die WM-Spieler trafen sich in Singen am Hohentwiel und reisten gemeinsam mit dem Chef d’Équipe Josef Glaser, mit Reichstrainer Otto Nerz, DFB-Pressewart Guido von Mengden, dem Arzt Dr. Hagenmiller sowie Bundessportlehrer Bruno „Tute“ Lehmann – aber ohne Sepp Herberger, der darüber höchst verärgert war – bereits acht Tage vor dem ersten Spiel per Bus an. Ausgestattet waren die Kicker mit einer einheitlichen neuen Uniform, einem braunen Anzug mit einem „silbernen Hoheitszeichen auf der rechten Brustseite“.90

Lehner beschrieb die Stimmung bei der Fahrt als „urlaubsmäßig. Wie konnte es auch anders sein? Junge Menschen zwischen 20 und 30, Sportler aus allen Himmelsrichtungen des Reiches, zu allen Streichen und Untaten aufgelegt, und auf Kosten des freundlichen DFB, der als Gegenleistung nur ein anständiges Fußballspiel von uns verlangte, von der Kette der Alltagsarbeit losgelassen, da musste ja das Herz höher schlagen und das Urlaubsgefühl in den Vordergrund treten.“ Viele Spieler sahen zum ersten Mal die Zentralalpen. Selbst die Passkontrolle war erwähnenswert, da sie von den die italienischen Grenzbeamten hochachtungsvoll behandelt wurden.91 Nicht ganz so urlaubsmäßig las sich das WM-Unternehmen beim damaligen „FuL“-Schriftleiter Lutz Koch. Für ihn ging das WM-Quartier der deutschen Elf in Cernobbio am Comer See „unter dem Namen ‚Konzentrationslager Cernobbio‘ in die Länderspielbeschreibung ein“.92 Die sportliche Vorbereitung auf das Turnier war so, wie die Spieler es von ihrem Trainer gewohnt waren: hart bis unerbittlich und aus heutiger Sicht fragwürdig. Er ließ mitunter in der Mittagshitze trainieren, damit sich die Spieler an die zu erwartenden Spielbedingungen gewöhnen konnten. „Dabei durften wir die durch den ehrlichen Trainingsschweiß vergossene Flüssigkeit nicht einmal durch allzu vieles Trinken ersetzen“, bedauerte Lehner. Verdurstet sei jedoch keiner, und diese Art von Vorbereitung sei in den folgenden Spielen vorteilhaft gewesen.93

Vermutlich irrte sich der NS-Sportjournalist Koch, der bei den Spielern ein „Gefühl der Verpflichtung“ ausmachte.94 Denn von einer Verpflichtung ist in den Erinnerungen der WM-Teilnehmer nichts zu spüren. Für den 22-jährigen Ernst Lehner übertraf die Atmosphäre am Comer See alles, was er bis dahin erlebt hatte: „Wenn man die Augen schloss, hatte man das Gefühl, einmal so richtig wunschlos glücklich zu sein. Alles konnte man hier vergessen, die kleinen Sorgen des Alltags und die größeren um einen zukünftigen Beruf (…). Helle, wohnliche Zimmer, gute Betten, keine Feldlager wie in Duisburg, und ein schöner Strand lassen Cernobbio in der Erinnerung recht angenehm aufleuchten. (…) Schwimmen und Sonnen, letzteres allerdings nur sehr dosiert, Kahnfahren und kleine Ausflüge, die wieder in den kühlen Fluten des Comer Sees endeten, ließen die Stunden, rascher als erwünscht, verrinnen.“95 Für Torwart Hans Jakob lautete das Fazit der Vorbereitungstage: „Cernobbio – sonnige Tage, ausgefüllt mit dummen Streichen einer fidelen, lustigen Bande!“96 Auch Edmund Conen bestätigte, dass viele Faxen gemacht wurden, doch Verstöße wie zum Beispiel Unpünktlichkeit wurden innerhalb der Mannschaft geahndet. Dafür war der „Heilige Geist“ zuständig, der während der WM von „Scharfrichter“ Fritz Szepan verkörpert wurde. Bei der Ausübung der Strafen hieß es: „Hosen runter zum standgerichtlichen Strafvollzug.“97 Lediglich der Bayer Sigmund Haringer schien sich nicht mit der Kasernierung und den Ernährungsvorschriften abzufinden und widersetzte sich Trainer Nerz. Doch seine Spekulation auf eine erzwungene frühere Heimreise ging erst nach dem Halbfinale auf. Bis dahin musste er bleiben.98 Schenkt man den Berichten der Beteiligten Glauben, so dürfte es sich bei den deutschen Kickern in Italien um eine recht vergnügte, zu derben Späßen neigende Männergesellschaft gehandelt haben, die ihren Aufenthalt insgesamt als Urlaub ansah, der von einigen Trainingseinheiten und Länderspielen unterbrochen wurde.

Noch am Vormittag der ersten WM-Partie, die am 27. Mai in Florenz gegen Belgien ausgetragen wurde, gab es für beide Mannschaften einen Empfang im Rathaus und anschließend eine Stadtbesichtigung. Nachteilig war lediglich, dass die deutsche Elf trotz großer Hitze ihren braunen Anzug tragen musste. Die rund 8.000 italienischen Zuschauer im Stadion unterstützten überwiegend die Belgier. Sie schienen nach Ernst Lehners Auffassung den „Deutschen wenig Sympathien entgegenzubringen, ein Eindruck, der sich an den folgenden Spieltagen wesentlich verstärkte“. Die deutsche Elf konnte nicht überzeugen, ihr Spiel galt in der italienischen Presse als eher langweilig und unschön, was Lehner auf das große Lampenfieber der vielen jungen Spieler zurückführte, schließlich betrug das Alter der deutschen Kicker im Durchschnitt 23 Jahre.99 Auf jeden Fall reichte es trotz eines 1:2-Pausenrückstandes noch zum 5:2-Erfolg und damit dem Erreichen der WM-Zwischenrunde. Paul Janes, der als rechter Läufer agierte, blieb in seiner Biografie zu diesem Spiel recht einsilbig. Vielleicht lag es daran, dass er vom „Kicker“ zum schwächsten Spieler der deutschen Elf erkoren wurde. „In Florenz genügte er wirklich nicht“, lautete das ernüchternde Fazit.100

Eine im Spiel gegen die Belgier erlittene Verletzung, Janes sprach von einer Oberschenkelschürfung, zwang ihn nach eigener Aussage zu einer Länderspielpause.101 Beim 2:1 gegen die Schweden stand sein langjähriger Konkurrent, Rudi Gramlich, auf dem Posten des rechten Läufers, bei der 1:3-Halbfinalniederlage gegen die Tschechen Paul Zielinski. Vor der Partie gegen die Tschechen agierte der verletzte Paul Janes als Fahnenträger beim Einmarsch des deutschen Teams ins römische Stadion. Da für den bis dahin als rechter Verteidiger eingesetzten Haringer die WM nach dem Ausscheiden im Semifinale beendet war, kehrte der inzwischen wieder genesene Janes zum Spiel um den dritten Platz gegen die Profis aus Österreich in die Startelf zurück. Er selbst nannte die Berufung durch Trainer Nerz schicksalhaft, denn er stand das erste Mal als rechter Verteidiger in der Nationalmannschaft, und dies bildete die Basis seiner „späteren vielfachen Verwendung als Standardverteidiger“.102 Neben Janes als rechtem Verteidiger kam der nachträglich nach Italien beorderte Reinhold Münzenberg als Stopper zu seinem ersten WM-Einsatz, und Szepan durfte in den Sturm vorrücken.

Zunächst musste die deutsche Equipe aber nach Neapel reisen, denn dort fand das kleine WM-Finale statt. So verbrachte die deutsche Mannschaft traumhafte Tage im Hotel Cocumella in Sorrent, einem Ferienort in Kampanien. Dass es sich für die Spieler in erster Linie um Urlaub handelte, bestätigte Ernst Lehner: „Hier haben wir, nur einmal ‚gestört‘ durch unser Spiel um den dritten Platz, von Montag bis Samstag noch eine herrliche Woche wunschlosen Glücklichseins verbracht.“103 Die Störung fand am 7. Juni 1934 statt und hieß Deutschland gegen Österreich. In der deutschen Presse wurde vom Duell zweier „volksdeutscher Mannschaften“ gesprochen.104 Die Mannschaft Österreichs, die ohne den verletzten Matthias Sindelar antreten musste, galt als klarer Favorit. Dies lag nicht nur an den Ergebnissen der beiden letzten Länderspiele gegen den Nachbarn aus Deutschland, die die Österreicher mit 5:0 (am 13. September 1931 in Wien) und 6:0 (am 24. Mai 1931 in Berlin) für sich entschieden. Die Profis unter ihrem Trainer Hugo Meisl galten zudem als „Wunderteam“, weil sie ebenfalls 1931 die Schotten auf dem Festland besiegten und Ende 1932 ehrenvoll mit 3:4 im Mutterland des Fußballs an der Londoner Stamford Bridge den Engländern unterlagen. Auch Paul Janes hatte seine schlechten Erfahrungen mit dem österreichischen Fußball gemacht. Am 1. Mai 1932 gastierte Austria Wien bei der Düsseldorfer Fortuna. Die Wiener demonstrierten ihre hohe Fußballkunst und besiegten eine in Bestbesetzung angetretene Fortuna mit 7:2.

Bevor es an jenem heißen Abend in Neapel aber losgehen konnte, musste erst eine Mannschaft das Trikot wechseln: Beide Teams wollten in ihren traditionellen weißen Jerseys zur jeweils schwarzen Hose antreten. Somit wären sie für die nur rund 7.000 Zuschauer kaum zu unterscheiden gewesen. Nach langem Palaver mit dem italienischen Schiedsrichter Carraro entschied das Los – gegen die Österreicher. Sie liefen zwar noch mit ihren weißen Hemden ins Stadion ein, zogen sich dann aber die blauen Trikots des SSC Neapel über, da keine eigenen Ausweichtrikots vorhanden waren. Mit beinahe halbstündiger Verspätung begann die Partie.105

Der zu seiner Freude im Sturm eingesetzte Kapitän Szepan gewann gegen seinen österreichischen Kontrahenten Smistik die Seitenwahl. Deutschland hatte Anstoß, und bereits nach 25 Sekunden erzielte Ernst Lehner die Führung. Bei einem Gegentreffer von Horvath sorgten die deutschen Spitzen Conen und Lehner für eine 3:1-Pausenführung. Sestas Anschlusstreffer in der 55. Minute machte die Partie noch einmal spannend, da die Österreicher mit Macht auf den Ausgleich drängten. Doch mit viel Glück und Geschick konnte die deutsche Elf ein weiteres Gegentor vermeiden und verließ als WM-Dritter den Platz. Paul Janes’ Leistung als Verteidiger fand überall Anerkennung. Sein Mitspieler Conen schrieb dazu: „Paul Janes hatte als rechter Back mit so viel Umsicht und Sicherheit gespielt, als ob er seit Jahren nie eine andere Position innegehabt hätte“.106

ALS NS-BOTSCHAFTER IN EUROPA UNTERWEGS

Während die Österreicher in ihrer Heimat anschließend als „Plunderelf“ verspottet wurden, lag beinahe ganz Deutschland seinen Kickern zu Füßen.107 Noch am selben Abend traf der Dank des Reichssportführers Hans von Tschammer und Osten, der nach eigener Aussage am Radio das Spiel verfolgt hatte, in Italien ein. Er fand lobende Worte für den „heroischen Kampf“ und stellte fest: „Ich habe mich in Euch nicht getäuscht! Deutschland ist stolz auf Euch!“108 Beispielhaft für die damalige Stimmung soll hier der Text von Lutz Koch, dem späteren DFB-Pressewart, zitiert werden: „Der Sieg wurde bei einer herrlichen Leistung der ganzen Elf zu einem unbeschreiblichen Triumph der Deutschen. Karabinieri mussten den Omnibus, der unsere Spieler nach dem Hotel brachte, aus der wogenden Menge, die immer wieder die Deutschen sehen wollten, heraushauen. Ganz Neapel stand kopf. Ein stolzer Tag der deutschen Länderspiel-Geschichte ging zu Ende.“ Der dritte Platz hinter den Profiteams aus Italien und der Tschechoslowakei war für Koch gleichbedeutend mit dem Gewinn des Titels eines Amateurweltmeisters und dem Aufstieg zur Fußballgroßmacht. Außerdem fand er höchstes Lob für die Nationalspieler, die „sich stets als anständige Kämpfer gezeigt, die sich ihrer Aufgabe, Vertreter des nationalsozialistischen Deutschlands unter den Augen der Weltöffentlichkeit zu sein, würdig erwiesen.“109

Das Parteiorgan der NSDAP, der „Völkische Beobachter“, ging in der Beurteilung des Sieges noch weiter: „Ein Erfolg, der in erster Linie dem durch den Nationalsozialismus geschaffenen neuen deutschen Lebensgefühl der Bereitschaft und des Kampfes zuzuschreiben ist. (…) Jeder deutsche Sportler, der jetzt gegen einen Ausländer startet, weiß zweierlei: Wenn du kämpfst, kämpfst du für dein Land, für sein Ansehen und seine Ehre. Und während du kämpfst, warten 60 Millionen Deutsche in starkem Vertrauen zu dir auf deinen Sieg.“110 Damit wurde die deutsche Nationalelf zum „omnipräsenten Botschafter des Nazi-Staates“ hochstilisiert.111

Sportlich konnte man sich Janes als Botschafter Deutschlands durchaus vorstellen. Zwar waren seine Leistungen noch nicht so stabil und sein Schuss noch nicht so präzise wie einige Jahre später, doch insgesamt gab er auf dem Platz eine gute Figur ab: ungefähr 1,75 Meter groß, knapp 80 Kilogramm schwer, durchtrainiert, dunkle, beinahe schwarze, leicht gewellte Haare und blaue Augen. Keine weiteren besonderen Kennzeichen. Aber es ist schwierig, ja eigentlich unmöglich, sich Paul Janes außerhalb des Spielfeldes als Nazi-Botschafter vorzustellen. Ganz abgesehen davon, dass ihm jegliches politisches Interesse fehlte und er mehr als einsilbig war – es fehlte ihm die Ausstrahlung, Menschen mitzureißen. Dies sollte sich auch in seiner späteren Karriere als Trainer negativ bemerkbar machen.

Diese Einsilbigkeit und Unfähigkeit, sich anderen mitzuteilen, offenbarte sich in einem legendär zu nennenden Interview, das er unmittelbar nach der WM führte: „‚Herr Janes, Sie waren mit der Nationalelf in Italien?‘ Antwort: ‚Ja!‘ – ‚Sind Sie mit dem Abschneiden zufrieden?‘ – ‚Ja!‘ – ‚Hätten Sie Weltmeister werden können?‘ – ‚Nein!‘ – ‚Der dritte Platz tut es auch?‘ – ‚Ja!‘ ‚Wie war es in Italien?‘ – ‚Warm!‘“112

Bei der Rückkehr in ihre Heimatstädte erlebten die erfolgreichen Nationalspieler einen begeisternden Empfang. So standen beispielsweise bei Ernst Lehners Ankunft am Augsburger Bahnhof „Hunderte und Tausende, dichtgedrängt, die (…), als ich schließlich erschien, mehr oder weniger vernehmlich ein schüchternes, aber ehrlich gemeintes ‚Bravo Lehner!‘ herausbrachten“.113 Die Erfahrungen, die der 22-jährige Janes im Sommer 1934 machen durfte, müssen beeindruckend gewesen sein. Auf DFB- und damit letztendlich auf Staatskosten durfte er einen mehrwöchigen Urlaub in Italien verbringen, der durch einige Trainingseinheiten und Länderspiele unterbrochen wurde. Für seine Eltern dürfte ein mehrwöchiger Urlaub zu keinem Zeitpunkt ihres Lebens drin gewesen sein. Es ist kein Wunder, wenn Paul Janes alles daran setzte, diesen Luxus zu behalten und ihn nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen.

Es ist sogar davon auszugehen, dass Janes’ WM-Teilnahme zu einem neuen Arbeitsverhältnis führte. Denn unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Italien meldete er sich in Düsseldorf polizeilich ab, kehrte zurück nach Leverkusen-Küppersteg und konnte dort wahrscheinlich schon ab Juli 1934 eine Arbeitsstelle bei der I.G. Farben als Expedient antreten. Die exakten Daten zum Beschäftigungszeitraum und zum Anlass der Stellenvergabe liegen leider nicht mehr vor, doch es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich dabei um eine Art Belohnung für den gebürtigen Küppersteger handelte. Nach Auskunft des Bayer-Archivs arbeitete Janes als Expedient vermutlich in der Abteilung „Schwerer Lastentransport innerhalb des Werkes Leverkusen“.114 Er erhielt für seine Tätigkeit einen Lohn in Höhe von 150 RM monatlich und blieb bis zum Februar 1937 in Leverkusen beschäftigt.115

Fortunas Internationale Ernst Albrecht, Paul Janes und „Tau“ Kobierski in roten Fortunahosen.

Sportlich brachte das Jahr 1934 noch zwei deutliche deutsche Auswärtssiege mit sich, jeweils 5:2 in Polen und Dänemark, so dass eine gute Länderspielbilanz unter das Jahr 1934 gezogen werden konnte. Dabei zeigte der Düsseldorfer Schwächen gegen seinen polnischen Gegenspieler Gerard Wodarz, der Janes gleich doppelt düpierte. „Einmal wird ihm der Ball durch die Beine geschoben, und als der Düsseldorfer den polnischen Linksaußen wieder erreicht hat, schiebt dieser den Ball an ihm vorbei und läuft um Janes herum.“ Die anschließende Hereingabe landete zunächst beim polnischen Stürmer Ernst Willimowski (der Jahre später gemeinsam mit Janes für das Deutsche Reich spielen wird), dann am Pfosten, prallte gegen den Rücken Buchlohs und kullerte letztendlich ins Tor der Deutschen.116 Gegen die Dänen zeigte sich Janes laut „Fußball“ ebenfalls außer Form und offenbarte gegen Ende der Partie „bedenkliche Schwächen“.117

Mitunter ähnlich kritisch wurden seine Leistungen im Vereins- bzw. WSV-Dress betrachtet. Beim Länderpokalduell des Niederrheins gegen Baden im Juli 1934 wirkte er wie ein „zitterndes Nervenbündel“, während er beim 1:0-Erfolg der Fortuna in Mönchengladbach nur drei Monate später selbst die gegnerischen Fans begeisterte.118 Insgesamt betrachtet war es ein erfolgreiches Jahr. Paul Janes galt trotz seines Verteidigereinsatzes gegen Österreich als Deutschlands bester rechter Läufer des Jahres 1934. In der von Raphael Keppel aufgestellten Rangliste der besten Nationalspieler des Jahres tauchte Paul Janes am Ende der Saison 1933/34 erstmals auf und belegte den siebten von insgesamt zehn vergebenen Plätzen. Angeführt wurde die Rangliste im Übrigen von Fritz Szepan. Ebenfalls vor dem Fortunen waren die Düsseldorfer Hohmann und Rasselnberg aus Benrath sowie sein Vereinskollege Kobierski platziert.119