Читать книгу DIE GABE - Michael Stuhr - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

08 DER VERDACHT

ОглавлениеTodmüde krabbele ich später in mein Bett, nachdem ich endlich die Matheaufgaben fertig habe. Ich mache das Nachtlicht aus und lege mich auf den Rücken. Über mir kleben ein paar Leuchtsterne an der Decke. Ein Überbleibsel aus Kindertagen, wie überhaupt mein ganzes Zimmer ein Überbleibsel aus Kindertagen ist. Angefangen mit dem blaugrauen Teppich mit lauter gelb-orangefarbenen Bärchen mit weit ausgebreiteten Armen und Beinen. Und dann die Tapete: Auch wenn ich noch so viele Poster an die Wände klebe, sie können die bunten Kindermotive, die darauf gedruckt sind, leider nicht überall verdecken.

Ich habe mich daran gewöhnt und manche Sachen von früher will ich auch gar nicht weg haben. Zum Beispiel den kleinen Kindersessel aus Bambus, auf dem meine beiden Lieblingskuscheltiere ihren Platz haben, oder der alte Strohhut aus Port Grimaud, der einen meiner beiden CD-Ständer ziert. Und dann gibt es da auch noch das kleine Regal voller Erinnerungsstücke aus früheren Zeiten ...

Ich schaue auf die sanft schimmernden Sterne über mir und überlege, was ich mit all dem Zeug mache, wenn ich nach Berkeley gehe.

Berkeley ... Bilder tauchen vor meinen Augen auf: Wie ich über die Campuswiese auf Diego zu laufe. Wie er mich in seinen Armen liebevoll auffängt. Diese Traumbilder erscheinen immer in warmem Sonnenlicht.

Ich stehe am Strand und es ist gar nicht mehr warm. Es bläst ein kühler Wind und die Möwen kreischen über mir. Da ist ein Mann, der mit einer Armbrust durch den spärlichen Bewuchs der Dünen schleicht. Er hat die Waffe im Anschlag. Sein grauer Umhang weht im Wind. Er kniet hinter einem Busch nieder, streicht sich die halblangen Haare aus dem Gesicht, zielt und schießt.

Ich sehe, wie der Pfeil durch die Luft schwirrt. Er trifft auf den nackten Rücken eines anderen Mannes. Mit einem knackenden Geräusch zerschmettert er Fleisch und Knochen. Dort, wo der Pfeil sich in den Körper gebohrt hat, wird alles rot von austretendem Blut.

Ich ducke mich hinter einen Strauch. Warum ist der andere Mann halb nackt? Er kommt mir irgendwie bekannt vor.

Der Mann mit dem grauen Umhang steht auf und geht auf den Verletzten zu, der mittlerweile ganz langsam in den Sand gesunken ist. Der Mann mit der Armbrust steht nun vor dem Verletzten wie ein Jäger, der seiner Beute den Todesstoß versetzen will. Seine erneut gespannte Armbrust zielt auf sein Opfer.

Was macht denn das kleine Mädchen da? Erschrocken fahre ich herum. Es steht ganz oben auf dem Kamm einer Düne. Die blonden, lockig aufgebauschten Haare leuchten vor dem bleigrauen Himmel in einem ganz unnatürlichen, goldenen Licht.

Was tut sie da? Warum sieht sie dieser Szene zu, und was ist das für ein merkwürdiger Schlitten neben ihr? Es ist doch gar kein Winter. Sie sieht so zierlich und verletzlich aus, und sie ist in Gefahr!

Ich will zu ihr laufen, will sie zu mir in die sichere Deckung ziehen, aber meine Beine gehorchen mir nicht. Ich versuche zu rufen, aber es kommt kein Ton aus meinem Mund.

Gefangen in meiner stummen Unbeweglichkeit beobachte ich, wie der Verletzte langsam aufsteht. Er lässt den Jäger nicht aus den Augen. Der hebt erschreckt seine Armbrust. Aber er ist langsam, viel zu langsam. Es wirkt, als müsse er einen Widerstand überwinden.

Mit erschrocken umherirrendem Blick versucht der Jäger zurückzuweichen, bekommt aber nur einen stolpernden Schritt hin. Seine Armbrust fällt zu Boden. Er beginnt zu keuchen und ballt seine Hände zu Fäusten. Obwohl all seine Muskeln angespannt sind, bleibt er starr stehen, so als könne er sich nicht mehr bewegen.

Der Verletze grinst, geht langsam auf ihn zu und umarmt ihn mit einer schnellen Bewegung. Der Jäger stöhnt auf und wird ganz blass im Gesicht. Er zerbröselt unter dem Griff des halbnackten Mannes in ekelhaft schwebende klebrig-graue Fetzen.

Schweißgebadet fahre ich hoch. Ich zittere am ganzen Körper und muss erstmal Licht machen und mich vergewissern, dass ich zu Hause bin und nicht an diesem fremden Strand.

Mit zitternden Fingern streiche ich mir die Haare über die Stirn zurück und schaue auf meinen Wecker. Zwei Uhr! Schnell streife ich die Bettdecke ab, stehe auf und öffne vorsichtig meine Zimmertür. Die Wohnung ist dunkel und still. Nur aus dem Wohnzimmer höre ich das gedämpfte Ticken von Oma Joséphines alter Wanduhr.

Ich hole meine Digicam aus dem Rucksack und schleiche in das Arbeitszimmer meines Vaters. Der gelbliche Lichtschein der Straßenlaternen dringt durch die geschlossenen Jalousien. Behutsam schließe ich die Tür und mache Licht. Papas PC ist noch an und ich lade mir schnell die Fotos von dem Gemälde aus dem Louvre in meinen Bilder-Ordner.

Lange sitze ich vor dem Monitor und starre auf das Bild. Es ist, als sei es ein Abbild meines Traumes. Was stimmt nur nicht mit diesem Gemälde? Was passiert dort? Warum hat der Maler ausgerechnet diese Szene festgehalten? Und warum hat er dieses kleine Mädchen dazugemalt, das so einen merkwürdigen Kontrast bildet zu dem Rest der Szenerie? Und was ist das für ein komischer kleiner Schlitten, den sie an einer Kordel festhält?

Mir fällt ein, dass Daniel gesagt hat, man sähe Saint Malo im Hintergrund. Ich vergrößere das Bild, um die Landschaft deutlicher sehen zu können. Die Silhouette der Stadt sagt mir nichts. Plötzlich kommt mir eine Idee und ich rufe Satellitenbilder von Saint Malo auf.

Schnell stürze ich mit dem Bildschirm auf den kleinen Ort an der Küste des Ärmelkanals zu. Wie immer wird mir dabei etwas schwindelig.

Abwechselnd klicke ich auf das vergrößerte Gemälde und die Bilder, die ich von Saint Malo bekomme. Bald besteht kein Zweifel mehr: Ich habe die ungefähre Stelle gefunden, von der aus der Maler den Ort im Hintergrund gemalt haben könnte.

„Ich muss nach Saint Malo“, flüstere ich leise vor mich hin. Vielleicht findet sich dort ja ein Hinweis auf die Geschichte des Bildes. Morgen werde ich mit Bea reden. Sie soll mitkommen und Daniel auch. - Ich muss unbedingt nach Saint Malo!

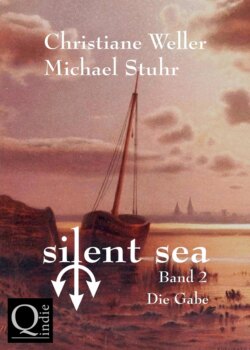

Ich möchte schnell noch mit Diego skypen und will gerade den Bildbetrachter schließen, als mein Blick auf das Segelboot fällt. Am Bug ist deutlich ein Schriftzug zu erkennen, aber die Buchstaben sind unleserlich. ‚Merkwürdig’, denke ich gähnend, ‚warum hat der Maler dem Boot keinen richtigen Namen gegeben?‘ Na, erst mal egal. Ich schließe das Bildprogramm.

Mittlerweile ist es drei Uhr nachts. Ich reibe mir die Augen. Morgen in der Schule werde ich es bitter bereuen, aber ich will unbedingt noch mit Diego reden.

Mich fröstelt, als ich meine Webcam aktiviere und mich in Skype einwähle. Schnell hole ich mir die warme Decke von Papas altem Ohrensessel und kuschele mich darin ein. Ich hoffe, ich erreiche Diego.

Nach wenigen Sekunden erscheint schon sein liebes Gesicht auf dem Bildschirm. Das Erste, was ich frage, ist: „Na, auch noch wach?“ - Oh Mann, wie intelligent! Zur Abwechslung sollte ich vielleicht einfach mal nachdenken, bevor ich rede.

Diego grinst sein freches Diego-Grinsen und meint nur: „Ich habe mich extra für dich wach gehalten, Chérie!“

„Ja, ich weiß!“ stöhne ich gequält auf, weil ich mal wieder schneller geredet als gedacht habe. Bei ihm in Berkeley ist es jetzt gerade mal 18.00 Uhr gestern Abend. Mit diesen Zeitzonen werde ich nie zurechtkommen. „Was hast du so gemacht heute?“, versuche ich abzulenken.

„Och, ich hab meine Aufnahmeprüfungen bestanden“, grinst Diego mich an.

„Prüfungen?“ Ich bin etwas irritiert. „Ich dachte, du hast dich für Medizin eingeschrieben, waren das mehrere Prüfungen?“

„Medizin und Meeresbiologie“, antwortet Diego. Plötzlich schaut er zur Seite. Irgendwas lenkt ihn ab.

Ein Gesicht erscheint neben ihm. Mit einem schiefen Grinsen weist dieser Jemand mehrmals mit dem Zeigefinger auf Diego und meint „Unser Streber! Wenn du weißt, was ich meine.“ Der Typ hebt den Daumen, nickt und verschwindet.

„Wer war das denn?“

„Das?“ Diego wendet sich wieder zu mir um. „Das war Hercule. Hercule LaSalle in voller Lebensgröße und mit all seinem Charme! Er wohnt mit mir in einem Zimmer. Du wirst mit Sicherheit das zweifelhafte Vergnügen haben, ihn kennen zu lernen, wenn du hierher kommst.“

„Gar nicht zweifelhaft“, höre ich eine Stimme aus dem Hintergrund.

„Mmh, wäre doch toll“, meine ich. „Dann hätte ich doch schon alle Hürden genommen!“

„Was für Hürden?“ Diego hebt erstaunt die Augenbrauen.

„Na ja, im Moment, weiß ich wirklich nicht, wie ich das jemals hinkriegen könnte, zu dir zu kommen!“

„Oh!“ Diego dreht sich kurz zu Hercule um, der im Hintergrund steht und wilde Zeichen macht. Als er mich wieder anschaut, wirkt er irgendwie ratlos. „Wir werden uns wiedersehen, ich glaube einfach daran!“

Ich erinnere mich an meine Gedanken vor dem Einschlafen: Wie Diego mir über die Campuswiese entgegengelaufen kam und mich in seinen Armen auffing. Unwillkürlich muss ich lächeln. Plötzlich fällt mir der Traum wieder ein und ich beginne zu erzählen: von dem Gemälde im Louvre und von dem Traum, aus dem ich vor knapp einer Stunde hoch geschreckt bin.

Diego, der mir erst lächelnd zuhört, zieht bei meinem Bericht die Augenbrauen immer mehr zusammen und meint plötzlich: „Jetzt schicken wir dich aber mal ins Bett. Es ist bei euch schon halb vier, und du hast morgen Schule!“

„Ja Maman“ erwidere ich und versuche ein gekünsteltes Lachen, was mir nicht gelingt. - Ich hasse diesen schulmeisterlichen Ton. „Dann bis morgen, da ist Samstag, und ich darf bestimmt länger aufbleiben“, versuche ich mich noch ein bisschen zu rächen, aber Diegos Lächeln wirkt eher gequält, als er mir eine Gute Nacht wünscht.

Müde schalte ich den PC aus und lösche das Licht über Papas Schreibtisch. Noch schnell auf’s Klo und dann in die dunkle Küche, um noch ein Glas Wasser zu trinken. Es riecht immer noch lecker nach Hähnchen und Ratatouille. Ich muss an Didiers Geisterhähnchen und an Mamans dumme Frage denken und fange beim Trinken an zu grinsen. Das ist ein Fehler. Prustend setze ich das Glas ab. Beinahe hätte ich das ganze Wasser in die Spüle gespuckt.

Schläfrig krabbele ich schließlich in mein noch warmes Bett zurück. Es plagen mich keine sonderbaren Träume mehr. Nur Diegos merkwürdiges Lächeln am Ende unseres Gesprächs verfolgt mich noch. Es wirkte so gequält und gleichzeitig erschrocken. Es kommt mir fast so vor, als hätte ich ihn irgendwie verletzt und müsste es wieder gut machen. Dabei weiß ich gar nicht, warum.

‚Natürlich weißt du was los ist!’, flüstert eine leise Stimme in mir.

Ich wälze mich im Halbschlaf herum. ‚Gar nichts weiß ich! Lass mich schlafen!’

‚Na gut! Wenn du es nicht wissen willst’. Diese Stimme hört nicht auf zu flüstern.

‚Was nicht wissen?’

‚Na das, was du eigentlich schon weißt. Ich weiß es jedenfalls’.

‚Dann sag’s mir doch einfach.’

‚Nö! Du musst raten!’

‚Also entweder du hast mir was zu sagen, oder du hältst die Klappe!’

‚Okay!’

Na toll! ‚Wozu bist du überhaupt gut?’

‚Ich mache dir Sorgen und schlechte Gefühle – reicht das nicht?’

Wozu braucht man ein Unterbewusstsein, wenn es einem sowieso nicht helfen will? Unwillig ziehe ich mir die Decke über den Kopf und schlafe endlich ein.