Читать книгу Сын утешения - Монах Варнава (Санин) - Страница 20

Часть первая

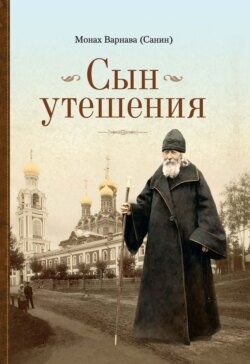

Глава 13. Старец-утешитель

ОглавлениеО жизни прп. Варнавы Гефсиманского Чудотворца[10]

Старец иеромонах Варнава родился в селе Прудищи Тульской губернии 27 января[11] 1831 года и во святом крещении был наречен Василием в честь святителя Василия Великого. Пример добродетельной жизни его родителей Илии и Дарии Меркуловых, их постоянное стремление памятовать о Боге, трудолюбие труженика и нищелюбца отца и благочестивой матери (оба они были крепостными крестьянами и работали на помещика) не мог не повлиять на впечатлительный ум и чистую душу отрока Василия. Благодаря своим родителям он уже с детства обнаружил склонность к духовной жизни: любил бывать в храме за богослужениями, старался заучивать наизусть церковные молитвы. Когда же он научился грамоте, то с особенным прилежанием стал заниматься чтением слова Божия.

Десница Всевышнего, предызбравшая отрока Василия служителем Себе и предначертавшая ему путь жизни во славу имени святого Своего, невидимо руководила им, охраняя жизнь его от опасностей. «Однажды, – рассказывала мать старца, будущая схимонахиня Дария, подвизавшаяся в основанном сыном Иверском женском монастыре, – будучи четырех лет, Василий, заигравшись со сверстниками на улице, был сбит лошадью, запряженной в тяжелый экипаж. Мальчик попал под колеса. Все бывшие при этом в ужасе подбежали к нему, подняли и, к немалому изумлению своему, увидели, что он совершенно цел и невредим».

В другой раз, будучи уже шестилетним мальчиком, Василий, слезая с печи, нечаянно оступился, сорвался с самой верхней ступени и сильно ударился об пол. Перепуганная и растерявшаяся мать подбежала, подняла окровавленного сына и, не зная, чем и как ему помочь, обратилась мысленно с горячей молитвой к Богу о сохранении жизни своему сыну. На другой день, к ее несказанной радости, ребенок был совершенно здоровым, только небольшой красноватый шрам, оставшийся на щеке, свидетельствовал о том, что с ним недавно случилось.

А какова была чистота сердца отрока! Вот что часто рассказывал о себе сам иеромонах Варнава: «Был я однажды летом в поле со своими товарищами-мальчиками, и там между двух березок я вдруг увидел Спасителя Иисуса Христа, Который поднимался к небу, возносился. И теперь я хорошо помню, как видел Его». Это не удивительно, ведь в Евангелии сказано, что чистые сердцем могут узреть Бога (см. Мф. 5, 8).

О своем характере в детстве сам отец Варнава говаривал, что он был мальчиком шустрым и подвижным. Свое недолгое обучение в школе псаломщиков он закончил изучением Часослова и Псалтири, получив, нужно думать, лишь самые начальные уроки письма.

Вскоре крепостные крестьяне Меркуловы всем семейством были проданы другому владельцу, в село Нару Фоминскую Московской губернии. Тогда-то, может быть, впервые глубокая скорбь сжала нежное сердце Василия, оторванного от милых родных полей и переселенного на чужбину, а юная душа его опытно познала страннический удел человека на земле.

Время шло. Отрок Василий рос и совершенствовался в христианской жизни. Он был не по годам серьезен, молчалив, избегал праздных разговоров. Все невольно обращали внимание на него. Когда Василий подрос и окреп силами, помещик приказал обучать его слесарному мастерству, к которому юноша имел большую способность.

Каждый свободный от занятий в слесарне день отрок проводил в расположенной неподалеку Зосимовой пустыни. Там ему нравилась монастырская служба, полюбилась и иноческая жизнь. Юный слесарь старался чем-либо послужить монахиням: одной исправит старый испорченный замок, другой ключик подберет, иной скобку или крючок к двери приделает… Так будущий инок, старец-слуга и отец великой обители инокинь еще в отрочестве был привлечен к выполнению своей жизненной задачи – служить Богу и ближним. А знакомство Василия со старцем монахом Геронтием послужило главной причиной решительной перемены его внутренней и внешней жизни. Среди множества посетителей, искавших совета и руководства в жизни, старец Геронтий особенно полюбил и приблизил к себе богобоязненного юношу, нередко подолгу оставляя его у себя для беседы.

Скоро случилось одно событие, которое имело решающее значение для Василия. Это произошло в 1850 году. Мать Василия, собравшись на богомолье в Троице-Сергиеву Лавру, позвала с собой сына. Вот там-то, у раки угодника Божия, Василий и сподобился воспринять вместе с великим утешением для своей души и некоторое таинственное уверение в том, что его неодолимое тяготение к жизни иноческой не было мимолетным увлечением юношеского сердца, но что здесь, в обители иноков, и есть его родная среда. Об этом потом он сам рассказывал так:

«Однажды, по окончании службы в Троицком соборе, подошел я приложиться к мощам преподобного Сергия и, когда прикладывался, почувствовал великую радость на душе. То чувство было тогда для меня необъяснимо, но так сильно охватило меня всего, что я тут же, у раки угодника Божия, окончательно решил, если Богу угодно будет, поступить под кров Его обители».

Старец Геронтий вполне одобрил и благословил Василия на подвиг иночества. И в 1851 году тот оставил суетный мир и, получив родительское благословение, удалился в обитель преподобного Сергия. Вслед за учеником туда прибыл и его наставник отец Геронтий, который принял схиму с именем Григорий.

Но только один месяц Василий и его старец-наставник прожили вместе, в одной обители. Множество братии и тысячи богомольцев не давали юному ревнителю благочестия и подвижничества возможности побыть в уединении, которого так искала его душа. Вследствие этого Василий, с благословения старца и монастырского начальства, перешел в Гефсиманский скит. Здесь у него появился еще один духовный руководитель – монах Даниил, у дверей кельи которого постоянно толпился народ, жаждущий слова истины из уст праведника-прозорливца. Схимонах Григорий также не оставлял Василия без своего отеческого попечения и полезных советов.

Новоначальный послушник Василий, перейдя в скит, сначала проходил послушание в слесарной мастерской. Ремесло, знакомое ему еще в миру, скоро сделало его известным в братстве под именем Василия-слесаря.

17 ноября 1856 года Василию Меркулову была выдана отпускная грамота от помещицы, вдовы генерала от инфантерии Софии Степановны Щербатовой, освобождающая его от крепостного права с предоставлением ему возможности избрать род жизни, какой сам пожелает, и Василий написал прошение об официальном принятии его в число послушников Гефсиманского скита. Спустя три месяца строитель Гефсиманского скита иеромонах Анатолий написал в учрежденный собор Лавры, сообщая: «Василий Ильич Меркулов поведения хорошего, к монастырской жизни способен, к послушанию и Церкви Божией усерден». 23 декабря 1857 года последовал указ с решением собора вписать Василия Меркулова в число послушников скита.

В слесарной мастерской послушник Василий трудился несколько лет. Его усердие и трудолюбие были замечены скитским начальством, и он был приставлен к свечному ящику. Кроме того, за богослужениями Василий читал Апостол и поучения из прологов.

Но сравнительно недолго пришлось Василию пожить уединенной жизнью. По воле начальства с великою скорбью он был вынужден оставить свою тихую Гефсиманию и переселиться к «пещерам». Промыслом Божиим Василий вновь оказался лицом к лицу с миром – на новом послушании проводника богомольцев в «пещерах». Как ни тяжко было ему лишение тишины и безмолвия, однако достойный питомец своих наставников хранил сердце свое в мире и на новом делании. А его благоговейная настроенность, неизменная кротость и благодушие при исполнении послушания вскоре распространили добрую славу о нем среди посетителей «пещер», и молодой послушник, сам того не ведая, мало-помалу становился для них старцем-утешителем.

Врожденная живость и восприимчивость, серьезность и духовная рассудительность, отеческие внушения старцев-наставников схимонаха Григория и монаха Даниила, – все это заметно совершенствовало духовную настроенность Василия. Не переставал он трудиться и в Гефсиманском скиту – то в качестве слесаря, то свечника, нес с любовью и послушание келейника у старца Даниила, но уже все соприкасавшиеся с ним понимали, что в этом послушнике рождался будущий старец-подвижник. В последние дни жизни монаха Даниила одна его духовная дочь спросила:

– Батюшка, кто же будет нас утешать без вас?

В эту минуту в келью вошел Василий, и старец, к большому ее недоумению, с улыбкой ответил:

– Вася будет утешать вас!

Василий по-прежнему навещал и старца схимонаха Григория в Лавре, всякий раз, впрочем, испрашивая на то благословение у начальства «пещер». В одно из таких посещений во время предсмертной болезни схимонаха Григория послушник Василий долго оставался у своего первого наставника и руководителя, в последний раз утоляя мудрыми его наставлениями свою жажду познания духовной жизни. В это время на него был возложен подвиг старчества, который он подъял после смерти обоих своих наставников. Завещая ему принимать с любовью всех приходящих и не отказывать никому в советах и наставлениях, старец Григорий дал ему две просфоры и сказал:

– Сим питай алчущих – словом и хлебом. Тако хощет Бог!

Затем он присовокупил, открывая Василию волю Божию, что им должна быть устроена женская обитель в местности, отдаленной отсюда и сплошь зараженной расколом, что обитель эта должна послужить светочем для заблудших чад Православной Церкви, о чем Сама Царица Небесная печется. Она и укажет ему место, где во имя Ее должна быть освящена обитель. При этом старец, с любовью и грустью взглянув на возлюбленного ученика своего, не скрыл от него, что много придется ему потерпеть и перенести скорбей и неприятностей…

Стоя на коленях перед одром умирающего старца, преданный ученик с горькими слезами внимал словам своего наставника. Припав к его груди, он просил не возлагать на него бремя, превышающее его силы. Старец, с любовью взглянув на него, ответил:

– Чадо, не моя воля есть на сие, но воля Божия да совершается над тобою! Не сетуй на тяжесть креста: тебе будет Господь помощник. Без помощи Божией он тяжел и непосилен, но ты, чадо, в день скорби возверзи печаль на Господа, и Той тебя утешит.

На следующее утро послушник Василий услышал, что старец Григорий, его дорогой наставник, разбит параличом и потерял дар речи, а через два дня тихо предал дух свой Богу.

В глубокой печали о потере своего отца и наставника и в большом смущении от его предсмертного завещания послушник Василий поспешил к старцу Даниилу и в тиши уединения излил пред ним всю скорбь своей души. Но и этот старец, к удивлению и большой печали Василия, убеждал его в необходимости с покорностью воле Божией исполнить возложенное на него послушание и с любовью служить страждущему человечеству.

– Да будет так, якоже хощет Бог! – закончил старец Даниил.

И смиренный ученик мало-помалу наконец успокоился, хотя и не переставал в душе ужасаться кресту предстоящих скорбей и высоте возложенного на него подвига.

В 1865 году послушник Василий лишился и другого своего наставника – монаха Даниила, который перед смертью завещал ему принять на себя подвиг старчества. Когда же послушник Василий просил со слезами снять с него это послушание, вдруг, к ужасу своему, увидел, что у старца Даниила пошла гортанью кровь, и он на руках возлюбленного ученика своего отошел ко Господу. «Много, – говорил потом старец Варнава, – пришлось мне перенести скорбей и напраслины в жизни. Не знаю, перенес ли бы я их, если бы не поддержка со стороны моих старцев-наставников».

Через год после кончины старца Даниила послушник Василий был пострижен в монашество с наречением имени Варнава (что значит «дитя милости» или «сын утешения») в честь святого апостола Варнавы. А через четыре с половиной года Промысл Божий приуготовил благочестивому монаху новое бремя служения. Он был рукоположен во иеродиакона, а вскоре и в иеромонаха.

Не могла укрыться духовная зрелость иеромонаха Варнавы от лиц, знавших его. Вскоре широкая известность его в народе побудила наместника Лавры архимандрита Антония утвердить его в звании народного духовника «пещер» Гефсиманского скита. Как ни отклонял от себя такую ответственную должность иеромонах Варнава, его начальство твердо решило: «быть по сему», и батюшка покорился.

Теперь посетители в еще большем количестве стали стекаться к отцу Варнаве за благословением, советом в каких-либо важных жизненных обстоятельствах, утешением в скорбях. Все дни – с раннего утра до глубокой ночи – он посвящал теперь служению им. Старушка, издалека пришедшая на богомолье, юноша-студент, ученый профессор, сановник, мастеровой, торговец, молоденькая девушка, монахиня, дети, – все шли к нему.

И для всех он был одинаково доступен, всех одинаково привечал словом отеческой любви и утешения, как истинный «сын утешения», всех называя «сынками» и «дочками». Лицо старца всегда было озарено светлой радостью несмотря на то, что он часто испытывал крайнее переутомление, так что порой беседовал с посетителями едва-едва слышным голосом.

Иеромонаха Варнаву навещала иногда его родная мать схимонахиня Дария, старица кроткая и смиренная. Придя однажды к своему сыну, она пробиралась с великим трудом через огромную толпу посетителей и богомольцев (а надо сказать, что старца посещало от пятисот до тысячи человек в день). Кое-как прошла почти до самых дверей его кельи, но была грубо оттеснена оттуда стоявшими там барынями, ожидавшими очереди для приема. И вот родная мать старца, услышав грубое: «Ты, монашка, жди своей очереди!», низко поклонилась оттолкнувшим ее от дверей сыновней кельи и тихо отошла в уголок коридора. Вскоре отворилась дверь, и старец, приветливо улыбаясь, окинул всех своим проницательным взором и громко сказал:

– Где-то тут монашка есть.

Увидев свою мать, стоящую в углу коридора, он обратился к ней со словами:

– Матушка, ты разве очереди дожидаешься? Зачем же ты отказываешься от своего сына? Я вот от тебя не отказываюсь!

Лишь слезы умиления и признательности были ответом старицы на слова ее сына. Войдя же в его келью, она прежде всего ходатайствовала перед ним за тех барынь, которые так грубо обошлись с нею…

В 1890 году иеромонах Варнава был назначен духовником братии. Новый подвиг, новые труды… Советы паломникам и монашествующим, наставления, многочисленные чудеса исцелений, случаи прозорливости, обширная переписка…

Старец Варнава в те годы, когда такое невозможно было даже представить, многим предсказывал будущие гонения за веру – иным прикровенно, иным совсем ясно – и давал советы, как жить в десятилетия скорбей. Предсказывал старец Варнава и грядущее возрождение Русской Православной Церкви: «Преследования против веры будут постоянно увеличиваться. Неслыханные доныне горе и мрак охватят все и вся, и храмы будут закрыты. Но когда уже невмоготу станет терпеть, то наступит освобождение. И настанет время расцвета. Храмы опять начнут воздвигаться. Перед концом будет расцвет».

Так год за годом продолжалось великое служение великого старца. А ведь все это время, начиная с начала 1860-х годов, он еще и с величайшим усердием занимался созданием новой обители, которая из маленькой общины превратилась в один из самых крупных и известных женских монастырей России, и окормлением ее многочисленных насельниц…

Старец Варнава, несмотря на крайнее изнеможение сил и болезни, продолжал всего себя отдавать Богу и людям, жить во славу Божию. Казалось, так будет всегда. Но наступила пятница 17 февраля (2 марта по новому стилю) 1906 года.

Келья старца с самого раннего утра была полна исповедников. Батюшка был уже на ногах и вышел на делание свое до вечера (Пс. 103, 23), последнего в жизни! И в храме Божием во время богослужения старец не прерывал своих трудов, только на несколько минут в самые важные моменты службы он отрывался от беседы с исповедниками для молитвы. А потом опять весь отдавался подвигу своего послушания. Уже еле говорил, еле двигался труженик Божий, а все принимал и принимал чад духовных, идущих к нему с покаянием.

«В день кончины, – рассказывал один из почитателей отца Варнавы, – при выходе из церкви подхожу я к батюшке и говорю:

– Батюшка, мне хотелось бы сегодня исповедоваться у вас.

А он отвечает:

– А вот погоди – через часок привезут меня сюда».

Старец торопливо собирался ехать в Дом призрения, так как его там ждали. Келейник батюшки иеромонах Порфирий спросил его, не приготовить ли чего-нибудь покушать.

– Нет, сынок, уже мне теперь ничего не нужно, – ответил батюшка.

С трудом уговорили его сменить белье, влажное от обильной испарины. Спешно одевшись, батюшка вышел к воротам в сопровождении своих «деток» и на вопрос их, когда он возвратится, ответил:

– Скоро, скоро меня привезут!

В половине седьмого вечера старец прибыл в Дом призрения и, не теряя ни минуты, приступил к исповеди. Первой исповедницей была госпожа Гончарова Е. И., только что принявшая на себя должность начальницы Дома призрения. Старец по совершении Таинства преподал ей краткое наставление и затем, ободрив и благословив, отпустил.

– Присылай следующего, – сказал старец, отпуская госпожу Гончарову. На замечание ее об усталости от дневных трудов во время исповеди батюшка сказал, что исповедовал человек четыреста, да еще человек сто пятьдесят ждут его в скиту, желая исповедоваться у него.

Второй должна была пойти на исповедь госпожа Нехведович С. А. «Но настало время совершиться другому таинству – смерти. И труженик Христов с крестом в руке, в крайнем изнеможении тихо склонился сначала на колена, а затем и совсем преклонился на пол к подножию святого престола. Крест, выпавший из ослабевшей руки его, лежал на конце епитрахили…»

По распоряжению наместника Лавры архимандрита Товии старец Варнава как был в епитрахили и поручах из черного шелкового муара с серебряным позументом, так и был положен на санитарные носилки. Снятая на время исповеди камилавка с крепом теперь тоже была надета на него.

Отец Варнава сам вполне приготовил себя к исходу в вечность, так что тело его по благословению наместника было положено в гроб во всем том одеянии, в каком застал его час смертный. «Пусть предстанет пред Престолом Всевышнего почивший в трудах в своем труженическом одеянии», – так высказался по поводу этого наместник.

А потом уже от митрополита Владимира из Петербурга архимандриту Товии пришла телеграмма следующего содержания: «Благословляю похоронить тело отца Варнавы за алтарем пещерного храма». При этом знаменательно само перенесение почившего. Гроб трудно оказалось пронести к могиле по узкому коридорчику, который вел в Иверскую часовню. Оставался прямой, более свободный ход через алтарь. И тело великого старца пронесли, как никого, через алтарь, мимо престола Божия.

Так угас светильник и был сокрыт под спудом, а на месте его вечного упокоения затеплились неугасимые лампады. Над могилой старца, у правой (южной) стороны пещеры, возвышалось каменное надгробие, выкрашенное черной краской, а поверх него была возложена массивная черная мраморная плита. На ней посередине выгравирован восьмиконечный крест, над которым полукругом были расположены слова: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем». А под крестом – надпись: «Здесь погребен старец Гефсиманского скита и основатель Иверского Выксунского женского монастыря иеромонах Варнава, 75-ти лет. Скончался 1906 года февраля 17 дня. Он жил во славу Божию».

10

Здесь и далее, рассказывая о жизни прп. Варнавы, автор использует книгу, изданную при жизни старца в 1900 году, дополняя этот материал сведениями из вышедшей без малого век спустя книги архим. Георгия (Тертышникова): Преподобный Варнава, старец Гефсиманского скита. Изд-во Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1996. Также использовались издания: Жизнеописание в Бозе почившего старца-утешителя отца Варнавы, основателя и строителя Иверского Выксунского женского монастыря. Издание Иверской обители, 1907; Преподобный Варнава, старец Гефсиманского скита. Житие, письма, духовные поучения. Изд-во Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2009.

11

По старому стилю.