Читать книгу Сын утешения - Монах Варнава (Санин) - Страница 7

Часть первая

Глава 3. Восьмой круг ада

ОглавлениеИз блестящего офицера, которому завидовали многие сослуживцы, так как присяга была дана мною при поступлении на факультет военной журналистики в семнадцать лет, а после была служба там, где год шел за полтора, я превратился в инвалида 2-й группы с ничтожной (по сравнению с прежней зарплатой – военной, в местности, приравненной к Крайнему Северу) пенсией…

До этого я был обеспечен всем необходимым – от того, что надеть, и вплоть до продуктового спецпайка, куда была включена даже соль. А теперь все это нужно было зарабатывать, добывать. И так как здоровья на это не было, то для меня, прошедшего, как выразился начальник врачебно-военной комиссии, семь кругов ада, начался его восьмой круг.

Сравнение казалось мне подходящим, хотя ни в ад, ни в рай я тогда не верил. Конечно же, и полковник не придавал своим словам религиозного смысла. Тем более не относил я это выражение к тем кругам ада, которые описал в своей «Божественной комедии» Данте. А просто относился к нему как к удачной аналогии с теми жизненными невзгодами, которые меня ждали теперь. О Боге я по-прежнему так и не задумывался. Иногда, видя храм или едущих на церковную службу старушек, я вдруг вспоминал, как воззвал ко всем святым во время операции, и сам себе удивлялся, даже посмеивался над собою.

Правда, поводов для смеха становилось у меня все меньше. Произошел рецидив болезни, и начались сердечные приступы. Врачи «Скорой» сначала увозили меня в реанимацию, потом в кардиологию на лечение, но так как ничто не помогало, а приступы проходили сами по себе, то бригада просто уезжала, оставляя меня наедине с моим выпрыгивающим из груди сердцем в надежде, что и на этот раз мне удастся выжить… В такие моменты я больше всего на свете хотел жить и панически боялся смерти, точнее, я страшился уйти в полное черное небытие, навсегда забыть свое «я»…

Но очередной приступ проходил, и вновь нужно было думать, как жить дальше. Шли годы. Города и редакции сменяли друг друга с калейдоскопической быстротой. Я работал то штатным, то нештатным корреспондентом, но мечта стать писателем так и не оставляла меня. Вышедшая в толстом журнале повесть на армейскую тему, благодаря которой я автоматически становился литератором, не удовлетворила меня. Хотелось книги – именно книги, своей! – пусть самой тонкой, пускай минимальным тиражом!

Стихи и армейская проза особым спросом у читателей не пользовались. Других тем я не знал. Однако с детства благодаря стараниям мамы любил историю. Не зря говорят, что хобби выше профессии. С живым интересом изучив до тонкостей античность, я написал исторический роман-дилогию, с намерением сделать его в дальнейшем трилогией, и несколько повестей о римских императорах. Теперь не тоненькая книжечка, а толстый роман лежал передо мною. И издан он был тиражом в сто тысяч экземпляров – так же, как и первые повести!

Передо мной вновь открылись блестящие перспективы. Появились большие, даже огромные по тем временам деньги, а также возможность переиздать роман за рубежом, жить за границей… Один преуспевающий бизнесмен, который зарабатывал на том, что под видом горбыля переправлял за границу первоклассную древесину (потом он уехал в Америку), предложил стать его компаньоном. Другой начинающий коммерсант обещал, что я заработаю целое состояние на перепродаже крупной партии импортных сигарет «Мальборо». Третий, став «новым русским» и тут же решив заняться кинематографом, заказал сценарии художественных фильмов из времен античности на неприличные для слуха порядочного человека темы…

Все эти предложения (кроме сценариев скабрезных фильмов) звучали очень заманчиво. И я даже начинал двигаться по этому пути – обговаривались детали, я начинал что-то делать. Но каким-то совершенно непонятным образом в последний момент или все рушилось, или вновь в моей голове начинала звучать уже знакомая мне спокойно-уверенная мысль, подсказывавшая, что делать этого не следует, да так властно, что ей невозможно было противиться.

Словно что-то отводило меня от всех этих дел, как, впрочем, быстро увело и от больших денег. Они просто сгорели в огне первых лет перестройки. Да и писать третью книгу трилогии и намеченные повести об остальных императорах я уже не хотел, не мог…

Все дело было в том, что буквально на следующий день после окончания своего романа я… крестился. До этого несколько лет меня уговаривали, упрашивали, но куда там! Даже слышать о том не хотел! Говорил: и некогда, да и незачем… А тут, в свой день рождения, сам не сознавая, что делаю себе самый лучший подарок в жизни, я – ноги словно сами повели меня – пошел в храм. Точнее, в Троицкий собор города Подольска. На следующий день во время проповеди игумен Петр, крестивший меня, сказал:

– Ну вот, уже и писатели пошли креститься!

Время-то еще было не совсем открытое для веры. Только год назад страна скромно отметила величайшую в своей истории дату – тысячелетие Крещения Руси…

Обязательность – черта, унаследованная мною от отца, – заставляла меня ежедневно вычитывать утреннее и вечернее правило, ходить в храм. На службах мне мешала теснота и мнимая, как выяснилось впоследствии, духота. Да и ощущение возникало, что все это только потеря времени… На что та уверенно-спокойная мысль отвечала: «Нет, так надо…» – и помогала мне оставаться в храме. Сердце поначалу позволяло стоять всего по пять, потом по десять, затем по пятнадцать минут. Но впоследствии я стал выдерживать и всю службу до конца.

Кроме этого, почему-то появилась потребность читать молитву преподобному Сергию Радонежскому. Молитва эта – длинная, несколько раз я хотел оставить ее, но все та же мысль, противиться которой я почему-то не мог, не давала мне этого сделать… И я читал ее – да не раз, а по три раза каждый день! Сначала по молитвослову, потом наизусть…

Теперь с живым интересом я мог читать только книги на духовные темы. И так как не быть писателем я уже не мог, появилось желание написать большой исторический роман о жизни самых первых христиан, ни много ни мало о самих первоверховных апостолах Петре и Павле! Особенно интересовал меня Павел, точнее, его длительные путешествия, которые давали большой простор для книги.

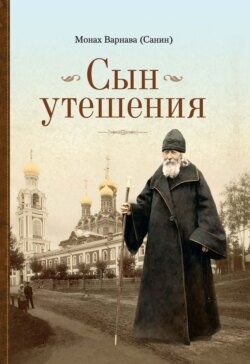

Почему-то сердце мое сразу расположил спутник апостола Павла в его первом путешествии – апостол Варнава. Именно он в свое время привел поверившего во Христа Павла к апостолам в Иерусалим. Это было видно даже из весьма скупых данных тех книг, которые имелись в моем распоряжении. А какова была сила его веры! Меня просто потрясло то, что он, продав оставшееся ему в наследство от родителей богатое имение, все деньги до единой лепты положил к ногам апостолов. (Ну как тут не вспомнить одобренный самим Христом поступок бедной вдовы, которая отдала Богу две свои последние лепты?) Как можно отдать все, ничего себе не оставив, – я тогда никак не мог понять…

А жизнь тем временем продолжалась. Сердечные приступы время от времени приходили вновь, правда, страх от них уже не был паническим. Я начинал верить в то, что не уйду навсегда, и знакомая уверенно-спокойная мысль, утешая меня, подтверждала: «Да, это действительно так!»

Снова замелькали разные города, куда я переезжал с тяжелой сумкой, в которой была моя неразлучная спутница – портативная печатная машинка… Словно кто-то вел меня по жизненному пути. Порой я даже удивлялся некоторым обстоятельствам и совпадениям, которые были самыми настоящими чудесами. Ища пристанища, хотя бы временного места для работы над задуманной книгой, я шел, ехал и одновременно размышлял о путешествиях главных героев по древним городам и царствам, словно в каком-то забытье…

И вдруг словно очнулся, обнаружив себя в небольшом, но необычайно красивом заснеженном городке Выкса, где в созвучии со своими рабочими мыслями вдруг совершенно неожиданно услышал уже ставшее мне родным имя Варнава…