Читать книгу Es war einmal ein Spiel - Moritz Küpper - Страница 7

„Es war einmal ein Spiel“: Vom Massenphänomen zur Geldmaschine

Оглавление„Früher saßen die reichen Leute auf der Tribüne. Heute sitzen die armen oder nicht so bemittelten Leute auf der Tribüne, während die Millionäre unten auf dem Rasen rumlaufen.“

(Fritz Pleitgen, ehemaliger Intendant des WDR)

„Ich sehe noch keine Sättigung für die Marke der Nationalmannschaft. Ich sehe noch keine Sättigung für den Fußball. Insofern gibt es noch viele spannende Projekte.“

(Oliver Bierhoff, Manager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft)

Jan Lehmann sitzt in der „Sky-Box“, in der 2. Etage eines Bürogebäudes in Köln. Es ist ein Besprechungsraum des Unternehmens Nielsen Sports. Von hier kümmert sich die Marktforschungs- und Beratungsfirma um Themen aus dem Sport, seien es Sponsoring-Daten, TV-Reichweiten oder die Einstellungen von Sportfans. Lehmann, braune Haare, graue Hose, hellblaues Hemd, hat einst Wirtschaftswissenschaften studiert, anschließend promoviert und beim Sportrechtevermarkter Infront Sports & Media in der Schweiz sowie als Unternehmensberater bei McKinsey & Company in Köln gearbeitet. Dann wechselte er zur DFL nach Frankfurt am Main und verantwortete dort das Produktmanagement und das strategische Marketing der Bundesliga. Auf der Suche nach der gesellschaftlichen Bedeutung des Fußballs und dessen rasanter Entwicklung ist Lehmann, selbst großer Fußballfan, ein guter Ansprechpartner. Denn: Er kann den Fußball in Zahlen fassen. Beispielsweise beim Trikotsponsoring. Die Einnahmen daraus stiegen in der Bundesliga von umgerechnet 80.000 Euro in der Saison 1972/73 auf knapp 182 Millionen Euro in der Saison 2016/17. Bekam Bayern München in der Spielzeit 1981/82 umgerechnet rund 380.000 Euro von Iveco, so bezahlte die Telekom in der Saison 2007/08 20 Millionen pro Jahr. Zuschauerzahlen? Von durchschnittlich 19.765 Besuchern in der Spielzeit 1989/90 stieg der Schnitt auf 42.421 in der Saison 2015/16. Ein Plus von 115 Prozent. Oder das aktuelle Sponsoring-Volumen: Die 100 größten Sportsponsoren in Deutschland zahlten in der Saison 2014/15 973 Millionen Euro – wovon 71 Prozent in den Fußball flossen.

Lehmann verweist auch auf den sogenannten Bundesliga-Report sowie die Studie „Wirtschaft sfaktor Bundesliga“. Letzteres ist ein Zusammenspiel seiner ehemaligen Arbeitgeber: McKinsey erstellte für die Saison 2013/14 im Auft rag der DFL eine viel zitierte Studie. Demnach sorgte das „System Profifußball“, wie es in dem Bericht heißt, in jener Saison für eine Wertschöpfung von 7,9 Milliarden Euro sowie 110.000 Arbeitsplätze und brachte dem Staat Nettoeinnahmen in Höhe von 2,3 Milliarden Euro. Gegenüber der Spielzeit 2007/08 waren die Werte jeweils um gut 50 Prozent gestiegen.

„Letztendlich ist der Fußball heut zutage ein Geschäft“

Es sind viele Zahlen, aussagekräft ige Zahlen mit vielen Nullen, die im Gespräch durch die Luft fliegen. Doch auch die Prozesse rund um Nielsen Sports beziehungsweise dessen Vorgängerunternehmen Repucom sind symptomatisch für die angesprochene Entwicklung: Denn in den Wochen rund um diesen warmen Sommertag im Juli 2016, an dem Lehmann über die gesellschaft liche Bedeutung des Fußballs berichtet, wird Repucom übernommen. Die einst schwarz-grüne Farbkombination des Unternehmens verschwindet in den nächsten Wochen, stattdessen dominiert künft ig Blau. Es ist eben die Farbe von Th e Nielsen Company, dem neuen Besitzer und Marktführer bei Marketing- und Medieninformationen. Niederlassungen in über 100 Ländern, rund 40.000 Mitarbeiter, der Jahresumsatz 2014 betrug 6,3 Milliarden Dollar. Was einst im Jahr 1984 als „Sport+Markt“ begann, als ehemalige Studenten der Sporthochschule Köln eine Firma gründeten, mit der sie Daten im Sport-Sponsoring und -Werbemarkt erheben wollten, endet damit in einem globalen Konzern: Im Jahr 2010 von Repucom übernommen, wurde aus der einstigen Studenten-Gründung eines der international führenden Unternehmen im Bereich Sportbusiness. Und nun – sozusagen als nächster Schritt – wird es von dem weltweit führenden Informations- und Marktforschungsunternehmen übernommen. Dort gehört Nielsen Sports zur Abteilung Nielsen Entertainment. Unterhaltung also. Auch für Lehmann ist diese Entwicklung logisch: „Letztendlich ist der Sport – und in Deutschland vor allem der Fußball – heutzutage ein Geschäft.“

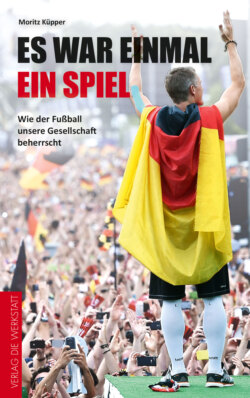

Lehmanns Zahlen, aber auch die Firmengeschichte seines Arbeitgebers stehen damit prototypisch für eine Entwicklung, in der sich der Fußball von seinem Status als Sportart entkoppelt hat und stattdessen zu einem gesamtgesellschaftlichen Phänomen geworden ist. Fußball ist Small-Talk-Thema Nummer eins, gilt als der letzte Kitt der Gesellschaft. 90 Minuten lang sind alle gleich: egal ob reich oder arm, jung oder alt, männlich oder weiblich. Die Nationalmannschaft ist eine der Instanzen, der die Kraft nachgesagt wird, dem wiedervereinigten, durch Zuwanderung geprägten Land eine gemeinsame Identität zu geben – wie einst beim „Wunder von Bern“, der „wahren Geburtsstunde der Bundesrepublik“, so der Politologe Arthur Heinrich.

Dabei war und ist das Spiel eigentlich recht simpel: ein Platz, ein Ball, 22 Spieler. Seit den Anfängen im 19. Jahrhundert haben sich die Spielregeln so gut wie kaum verändert. Zumindest auf dem Platz. Doch abseits des Rasens ist aus dem Fußball eben ein gesellschaft-licher Faktor geworden, der seinesgleichen sucht und dessen Einfluss sich mittlerweile in (fast) allen Bereichen finden lässt: Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Justiz, Medien, Gesellschaft, Kultur, Entertainment, Tourismus, sogar innerhalb der Sprache.

Wenn die deutsche Nationalmannschaft das Endspiel um die Weltmeisterschaft erreicht, fliegen Bundespräsident und Bundeskanzlerin zu dem Spiel ein, obwohl gemeinsame Auslandsbesuche der beiden Staatsorgane – nach Auskunft des Bundespräsidialamtes – eigentlich vermieden werden sollen. Das war nicht nur bei der WM 2014 der Fall, sondern auch bei der WM 2002 in Japan, als der damalige Bundespräsident Johannes Rau sowie der seinerzeitige Bundeskanzler Gerhard Schröder nach Yokohama flogen. Weitere gemeinsame Auftritte der Staatsspitze im Ausland in der jüngeren Vergangenheit? Fehlanzeige.

Wenn Nationalspieler Mesut Özil ein paar Sätze bei Facebook postet, erreicht er bei seinen gut 31 Millionen Likes knapp fünfzehnmal so viele Menschen wie zeitgleich Bundeskanzlerin Merkel mit 2,2 Millionen Fans auf diesem Social-Media-Kanal.

Wenn Parteien einen Mitgliederschwund beklagen und alle im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien (CDU, CSU, SPD, Linke, Bündnis 90/Die Grünen) zusammen auf 1,3 Millionen Mitglieder kommen, kann der DFB auf steigende Zahlen und imposante 6,8 Millionen Mitglieder verweisen.

Wenn es in Deutschland einen Pilotenstreik gibt, kann der FC Bayern München trotzdem pünktlich fliegen, wie beispielsweise nach seinem Champions League-Auswärtsspiel im April 2014 in Manchester: „Damit sie weiter trainieren können und uns im Rückspiel keine Schande machen“, kommentierte der Leiter des Lufthansa-Flugbetriebs, Werner Knorr, damals.

Wenn der Präsident des FC Bayern München, Uli Hoeneß, wegen Steuerhinterziehung in München vor dem Landgericht steht, übersteigen die 545 Akkreditierungsanfragen der Journalisten deutlich die 324 Journalisten-Gesuche an dasselbe Gericht beim Prozess gegen den sogenannten Nationalsozialistischen Untergrund (NSU), der zehn Menschen umgebracht haben soll.

Wenn sich der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, Michael Ballack, im Vorfeld der WM 2010 verletzt, sendet die ARD einen „Brennpunkt“ nach der Tagesschau – wie sonst nur bei Terroranschlägen, Naturkatastrophen oder dem Rücktritt des Bundespräsidenten.

Wenn Vorstandsvorsitzende von Dax-Konzernen auf ihren Bilanzpressekonferenzen ein schlechtes Ergebnis verkaufen müssen, dann heißt es, dass „wir in der zweiten Halbzeit aufholen“ müssen (Telekom-Chef Timotheus Höttges). Denn: Man wolle ja „in der Champions League spielen“.

Wenn heutzutage Professoren auf wissenschaftlichen Tagungen ernsthaft darüber debattieren, ob „Fußball als Religionsersatz“ diene, und diese Frage bejahen, wenn es vereinseigene Friedhöfe sowie Gottesdienste gibt und das Maskottchen des 1. FC Köln, der Geißbock Hennes, in den Stein des Kölner Doms gemeißelt ist, erinnert sich kaum noch einer daran, dass sich bei der WM 1954 der Rundfunk-Reporter Herbert Zimmermann für seine Wortwahl „Turek, du bist ein Fußball-Gott“ noch rechtfertigen musste.

Und wenn das renommierte Frankfurter Naturmuseum Senckenberg seine Besucher darüber abstimmen lässt, wessen Gehirn in 50-facher Vergrößerung zu einer Begehung nachgebaut werden soll, gewinnt nicht der weltbekannte Physiker Albert Einstein, der Inbegriff der Intelligenz, sondern Karl-Heinz Körbel. Seines Zeichens Bundesliga-Rekordspieler, einst Verteidiger bei Eintracht Frankfurt, dessen Gehirn durch unzählige Kopfbälle erschüttert wurde. Er bekam gleich doppelt so viele Stimmen wie Einstein.

Wolfgang Holzhäuser schüttelt den Kopf, wenn er solche Vergleiche hört: „Die gesellschaftliche Beachtung des Fußballs ist zu hoch“, sagt er. „Ob der Fußball will oder nicht: Er ist mittlerweile eine Plattform, auf der sich alle tummeln.“ Holzhäuser sitzt in seinem Haus im Westen des Rheinisch-Bergischen Kreises. Es ist der Tag nach dem zweiten Vorrundenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2016 gegen Polen. Rund 26 Millionen Zuschauer in Deutschland verfolgten das dröge 0:0-Unentschieden. Holzhäuser kommt aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Ein sportlich fast bedeutungsloses Gruppenspiel wird zum Straßenfeger: „Ich habe mich heute Morgen, als ich das gelesen habe, ernsthaft gefragt: Wissen die Leute eigentlich, was sie sich da angetan haben?“ Der ehemalige Geschäftsführer von Bayer 04 Leverkusen guckt etwas ratlos. 26 Millionen TV-Zuschauer in der Vorrunde? Solche Zahlen sind mittlerweile Standard in Deutschland. Holzhäuser ist wahrlich kein Fußball-Skeptiker. Er gehört vielmehr einer Generation von Männern an, die den Fußball in Deutschland groß gemacht haben. Wie Heribert Bruchhagen. Auch der ehemalige Manager von Schalke, dem Hamburger SV, Arminia Bielefeld und Eintracht Frankfurt, neuerdings Vorstandsvorsitzender des HSV – und einst sportlicher Gegenspieler Holzhäusers –, ist angesichts dieser Entwicklung fast sprachlos. „Früher haben von den Zuschauern mindestens 60 bis 70 Prozent den kicker gelesen und selbst gespielt, die Fachspezifik des Publikums war hoch“, sagte Bruchhagen im Sommer 2016. „Diese Zahlen haben sich verändert. Heute ist der Fußball mehr erlebnisorientiert und emotional.“ Mit Bruchhagen hat Holzhäuser viele Auseinandersetzungen ausgetragen, hier aber stimmt er ihm ausdrücklich zu.

Holzhäuser nennt sich selbst ein Kind der Bundesliga. „Des Profi-fußballs“, schiebt er nach. Man könnte auch sagen: Er ist einer der Väter der Bundesliga, wie wir sie heute kennen. Denn Holzhäuser war maßgeblich an der Gründung der DFL sowie der Einführung der Kapitalgesellschaft en im Profifußball beteiligt. Dass aus dem Bundesliga-Klub mit dem Zusatz „e.V.“, dem eingetragenen Verein, eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft wurde, ist mit sein Werk. Genauso wie die sogenannte „50+1-Klausel“, nach der der Verein weiterhin das Sagen in den Kapitalgesellschaft en haben soll.

All das sind große Weichenstellungen im deutschen Fußball gewesen, deren Anfänge jedoch auf einen Arbeitsamtbesuch im Jahr 1975 zurückgehen: Nach dem Abschluss seines BWL-Studiums erkundigte sich Holzhäuser dort nach beruflichen Perspektiven. Diese Auskunft von damals werde er nie vergessen, sagt er heute: „Mit Betriebswirten können wir die Straße pflastern.“ Doch seine Frau richtete ihn auf: „Sie hat mir damals gesagt: Du interessierst dich doch für Fußball, bewirb dich doch da mal.“ Holzhäuser schickte Bewerbungen zu Kickers Offenbach, zum Hessischen Fußball-Verband und zum DFB, der ihn letztendlich einstellte. Holzhäuser muss schmunzeln, wenn er an jene Zeit denkt: „Das war eine andere Welt damals“, erinnert er sich. „Das waren drei oder vier Zimmer.“ Er bekam ein paar Ordner hingestellt und sollte sich um den Liga-Betrieb kümmern. Doch nach Jahren beim Verband hatte Holzhäuser genug gesehen. Er wollte die Liga ausbauen und unabhängig machen. Seine Idee: den Profifußball den Profis überlassen. Doch damit stieß er auf großen Widerstand innerhalb des DFB. Die Funktionäre wollten die Liga nicht ziehen lassen, die Strukturen lieber innerhalb des Verbandes ausbauen. „Aber das hätte nicht funktioniert“, ist sich Holzhäuser noch immer sicher. Er kämpft e weiter, bis schließlich der damalige DFB-Präsident Egidius Braun Ende der 1990er Jahre entnervt aufgab. Die Grundlagen für die Liga waren gelegt – und Holzhäuser wechselte die Seiten, um seine Idee weiter voranzutreiben. „Die Bundesliga hätte mich nie als DFB-Vertreter akzeptiert“, erklärt er seinen Schritt, mit dem er auch seine berufliche Zukunft mit dem Glauben an eine eigenständige Liga verband: „Ich war Überzeugungstäter.“

„Der Fußball hat das Glück, dass keine Verteilungskämpfe einsetzen und Geld für alle da ist“

Holzhäuser wechselte in die Geschäft sführung von Bayer 04 Leverkusen, managte dort die Umwandlung des Vereins in eine GmbH. Er stieg zum Sprecher der Geschäft sführung auf, engagierte sich im neu gegründeten Ligaverband, dessen operative Tochter DFL den Spielbetrieb übernahm. Im September 2013, als sich Holzhäuser aus dem Fußball-Geschäft zurückzog, waren fast alle Bundesliga-Klubs Kapitalgesellschaften geworden. Die Geschichte hatte Holzhäuser Recht gegeben. Und auf seiner Abschiedsfeier erinnerte der damalige DFB-Präsident Wolf-gang Niersbach auch noch einmal an Holzhäusers Kündigung beim Verband. Denn mit deren Verkündung war damals direkt ein Schlussstrich gezogen worden. Holzhäuser musste sein Büro räumen, alles abgeben. „Der Wolfgang hat bei meiner Abschiedsfeier die Quittung von damals herausgeholt und vorgelesen“, erinnert sich Holzhäuser heute. „Ein Anzug, blau. Zwei weiße Hemden, Krawatte, Schlüssel, PKW und noch etwas stand darauf …“ Es fällt ihm gerade nicht ein. Doch angesichts der heutigen Summen erinnerte das kleine Stück Papier nochmals an die Zeiten vor den dreistelligen Millionen-Ablösen und milliardenschweren TV-Verträgen. „Der Fußball hat das Glück, eine so stark wachsende Branche zu sein, so dass keine Verteilungskämpfe einsetzen und dementsprechend Geld für alle da ist“, analysiert Holzhäuser mit etwas Abstand.

In der Branche hatte er immer das Image eines Kaufmanns, weil er sich bei Spielereinkäufen auch mal nach dem Grenzertrag erkundigte. Noch gut kann sich Holzhäuser an den öffentlichen Aufschrei beim ersten Millionen-Transfer der Bundesliga erinnern: Im Jahr 1976 wechselte der Stürmer Roger van Gool vom FC Brügge zum 1. FC Köln. Kaufpreis: eine Million DM. „Wenn Sie heute einen Spieler für zehn Millionen Euro kaufen und der einschlägt“, sagt Holzhäuser, „dann ist das ein Schnäppchen“. Mittlerweile sind Summen jenseits der 50-Millionen-Grenze Sommer für Sommer an der Tagesordnung. „In diese Zahlen wächst man rein“, erklärt Holzhäuser zwar. Aber: „Der Fußball ist nur noch Mittel zum Zweck.“ Für Holzhäuser ist die immer stärkere Kommerzialisierung nicht neu: „Ich habe schon damals die Haltung vertreten, dass wir ein Teil der Unterhaltungsindustrie sind. Einfach: die Sparte Fußball.“

Das betrifft nicht nur die Bundesliga, sondern auch und gerade die Nationalmannschaft. Eine „Bierhoffisierung des Fußballs“ nannte es Spiegel Online im Zuge der EM 2016 in Anlehnung an die Strategie des Nationalmannschafts-Managers Oliver Bierhoff und defi-nierte dies als: „Glattbügeln, Disziplinieren und Entemotionalisieren von allem, was irgendwie noch einen Hauch von Authentizität und Echtheit ausstrahlt. Und was die Inszenierung stören könnte.“ Denn über die Jahre und Jahrzehnte sind immer neue Geschäftsfelder entstanden, lässt sich der Fußball immer weiter monetarisieren, wie schon Ex-Repucom- und nun Nielsen-Mann Lehmann festgestellt hat. Ab den 1970er Jahren begann adidas mit dem Verkauf von Trikots der Nationalmannschaft und konnte Jahrzehnte später, rund um die WM 2014, mehr als drei Millionen Exemplare absetzen. Zu einem Stückpreis von rund 85 Euro. Die TV-Gelder, also die Einnahmen für die Fernsehübertragung des Fußballs, stiegen von rund 650.000 DM, die sich ARD und ZDF in den Gründungsjahren der Liga die Bericherstattung kosten ließen, auf inzwischen rund 1,3 Milliarden Euro. Pro Saison, ab der Spielzeit 2017/18.

Das alles funktioniert, weil der Fußball Aufmerksamkeit bekommt. Laut einer Umfrage der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) im Jahr 2015 gab es zu der Zeit deutschlandweit rund 68,61 Millionen Personen in der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren, denen Fußball bekannt war. Das sind rund 99,1 Prozent, wobei sich nicht nur der damalige Chefredakteur des Kölner Stadt-Anzeigers, Peter Pauls, in einem Editorial wunderte, „dass es Menschen in unserem Land gibt, die nicht wissen, dass es Fußball gibt. 0,9 Prozent. Das sind ein paar Hunderttausend. Immerhin.“ Aufmerksamkeit ist die Währung im heutigen Medien-Zeitalter. In den Top Ten der quotenstärksten TV-Sendungen in Deutschland aller Zeiten sind ausschließlich Fußballspiele aufgeführt. An der Spitze steht das WM-Finale 2014: 34,57 Millionen Menschen schalteten damals offi-ziell ein. In Wahrheit dürfte diese Zahl sogar noch höher liegen. Der Fußball hat damit – nach dem Ende der TV-Sendung „Wetten, dass …?“ – den Status als das „letzte Lagerfeuer der Nation“.

Dabei hatte es zu Beginn der medialen Ausschlachtung des Fuß-balls noch Sorgen und Vorbehalte gegeben, wie sich Heribert Bruchhagen erinnert. Denn als Anfang der 1990er Jahre der Besitzer des Sky-Vorgängers Premiere, Leo Kirch, den Antrag stellte, die Bundesliga per Konferenzschaltung live zu übertragen, ließ Bruchhagen, der damals im Ligaausschuss saß, zu Protokoll geben, dass bei einer Zustimmung die Stadien alsbald leer sein würden. „Falscher konnte ich gar nicht liegen“, erinnerte er sich nun rückblickend: „Je mehr Hype es gibt und je mehr Fußball in den Medien stattfindet, umso mehr füllen sich die Stadien.“

Auch dieses Phänomen lässt sich belegen: Kamen in der Gründungssaison 1963/64 insgesamt rund sechs Millionen Zuschauer in die Stadien, verdoppelte sich diese Zahl bis heute – in der Saison 2011/12 waren es sogar exakt 13,55 Millionen. Und wie sich dieses Interesse teilweise vom sportlichen Erfolg entkoppelt hat, lässt sich an den Zuschauerzahlen des Gründungsmitglieds und ersten Meisters der Bundesliga, 1. FC Köln, ablesen: In der Saison 1977/78, als der FC das sogenannte Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal gewann, hatte der Verein einen Zuschauerschnitt von 34.763, kein einziges Heimspiel war ausverkauft. Ab Ende der 1990er Jahre entwickelte sich das Team zu einer sogenannten Fahrstuhlmannschaft, stieg insgesamt fünf Mal aus der Bundesliga ab, zuletzt in der Saison 2011/12. Der Zuschauerschnitt in jener Spielzeit lag fast um ein Drittel höher: bei 47.257, sechs Heimspiele waren ausverkauft.

„Bis zur WM 2006 waren alle Sportereignisse einfach nur Sportereignisse“

Steigendes Interesse, steigende Einnahmen, steigende Bedeutung. Doch der endgültige Durchbruch zum gesellschaftlichen Massenphänomen ist nicht nur für Nielsen-Mann Lehmann und Ex-Fußballfunktionär Holzhäuser, sondern auch für Alfons Madeja eindeutig mit einer Jahreszahl verbunden: „Bis zur WM 2006 waren alle Sportereignisse einfach nur Sportereignisse“, sagt der Professor für Betriebswirtschaft und Kultur-, Freizeit-, Sportmanagement an der Hochschule Heilbronn. Madeja spielte einst beim VfB Stuttgart in der zweiten Mannschaft, studierte anschließend BWL. Er arbeitete im Management bei Bundesligavereinen und gründete dann an der Universität Bayreuth einen Studiengang für Sportmanagement, bevor er schließlich nach Heilbronn ging. „Mit dem Erfolg der WM 2006 als Massenveranstaltung wurde der Fußball zum unausweichlichen Instrument für die Gesellschaft “, sagt Madeja.

Daran war der grauhaarige Schwabe mit Schnäuzer nicht ganz unschuldig: Im Vorfeld der WM 2006 erhielt er vom damaligen Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) den Auft rag, zu evaluieren, wie aus dem Turnier eine Veranstaltung für das ganze Land sowie eine Werbeplattform für Gäste aus der ganzen Welt werden könnte. Madeja fuhr nach Portugal, zur Europameisterschaft 2004, und befragte die Zuschauer. Zudem erfuhr er vom damaligen DFB-Generalsekretär Niersbach, dass die Tickets bei der WM in Deutschland eher knapp sein würden. Eine Erkenntnis, die Madeja mit seiner Umfrage kombinierte. Ein Ergebnis: 53 Prozent der Befragten gaben an, auch ohne Eintrittskarten nach Deutschland kommen zu wollen. Es musste also ein Weg gefunden werden, diese Menschen, aber auch die heimische Bevölkerung an der WM teilhaben zu lassen. Madeja schlug ein „Fan-Dorf“ vor: ein, zwei zentrale Plätze, an denen möglichst vor Groß-bildleinwänden und umrahmt von Musik bei Liveübertragungen die Party steigen konnte. „Ich habe das damals ‚virtuellen Stadion-Besuch‘ genannt“, erinnert er sich heute. Doch anders als die Idee setzte sich Madejas Bezeichnung nicht durch. Stattdessen heißt es heute: „Public Viewing“ – und ist mittlerweile ein fester Bestandteil jeder Großveranstaltung. Alleine 15 Millionen Menschen kamen damals im WMSommer 2006 zu den offiziellen Festen des Weltverbands FIFA an den zwölf Spielorten. Der Fußball war endgültig in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Oder, wie es Madeja, der heute als Geschäftsführer der Beratungsagentur SLC Management GmbH sein Geld verdient, rückblickend formuliert: „Mittlerweile haben alle erkannt, dass der Fußball bei den Menschen eine gewisse Priorität hat.“ Und dies zeigt sich nunmehr nicht nur alle zwei Jahre bei einem Welt- oder Europameisterschaftsturnier oder wöchentlich Spieltag für Spieltag in der Bundesliga, sondern tagtäglich – und zwar in allen Bereichen.