Читать книгу Ранняя философия Эдмунда Гуссерля (Галле, 1887–1901) - Н. В. Мотрошилова - Страница 8

Часть I. Гуссерль в Галле

Глава 1. Город и университет: страницы истории и конец XIX века

§ 2. Университет Галле–Виттенберг

ОглавлениеВполне понятно, что дух времени ближе всего, конкретнее, повседневнее, влияет на отдельных ученых через институты, в которых они трудятся. В Германии (с самых давних времен) это были университеты.

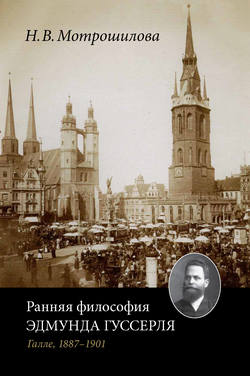

В ранней своей истории Университет Галле располагал зданием на Площади рынка, о котором мы уже говорили – Waagegebäude рядом с Ратушей. В нем вплоть до 1832 года размещалось всё, что относилось к Университету: библиотека, аудитории, зал, помещения университетского ректората и сената. Это здание было частично разрушено во время Второй мировой войны, а в 1947 году снесено. Значит, мы не можем видеть строение, которое более двухсот лет было символом и воплощением истории Университета Галле. А вот Гуссерль видел его, чуть ли не ежедневно проходя по рыночной площади. Направлялся же он к разросшемуся именно в XIX веке университетскому комплексу, находившемуся на Университетской площади, совсем недалеко от Площади рынка.

Во второй половине XIX века Университет Галле–Виттенберг не имел единой и однозначной пространственной локализации. Конечно, он ассоциировался с так называемым «Löwengebäude», или зданием со львами, главным административным центром университета. Но здания университетских институтов и клиник были разбросаны по всему городу – правда, они располагались на улицах, расположенных не так далеко от центра. Некоторые из них были построены ещё в первой половине XIX века, другие возникли как раз во время экономического, культурного подъема второй половины, особенно последних десятилетий XIX столетия. Тогда были построены: Институт ботаники (1842–1844 гг., в последующие годы он достраивался); Институт химии (1862–1863 гг., в 1891–1893 гг.; институт стремительно достраивался, что отражало растущую потребность общества в химических знаниях); Институт физики (1887–1890); Археологический музей (1889–1891); Институт физиологии; Институт анатомии. Были также возведены различные клиники: психиатрическая и невропатологическая, гинекологическая, так называемая «Медицинская клиника» и другие принадлежащие Университету клиники и лечебные учреждения. В эти же годы построено здание Библиотеки университета (1878–1880).

Итак, вывод: Университет Галле – как обширный, охватывающий многие институты совокупный учебно-исследовательский комплекс, – складывался именно в 80–90-х годах, то есть на глазах Гуссерля. Вновь выстраиваемые здания были большими, добротными, с индивидуальным архитектурным лицом. В архитектурном отношении существовала ориентация и на классицистские, или ренессансные традиции – разумеется, в том преломлении, которые они получили во второй половине XIX века, и на новые тогда мировые архитектурные веяния. «Архитектор Людвиг фон Тидеманн впервые в Германии заимствовал для проекта Университетской библиотеки в Галле конструктивные системы великих образцов Парижа и Лондона. Созданные Мартином Гропиусом наброски для здания Университетской библиотеки в Грейфсвальде послужили ему в качестве отправного пункта в подготовленном им в 1876 году проекте, который основывался на французской системе, сберегающей пространство и расходы на строительство».[12] Новаторским был функциональный проект интерьера Библиотеки. Фон Тидеманн одним из первых отказался от показной и дорогостоящей роскоши университетских зданий во имя целесообразной конструкции, которая, однако, не должна была упускать из виду художественно-эстетические цели. Итак, университетские здания Галле тоже стали полигоном для прорыва новых идей в архитектуре. «Вместе со вскоре после этого построенными, по проекту Мартина Гропиуса и Хейно Шмидена, зданиями Библиотек в Грейфсвальде (1880–1882) и Киле (1881–1883), Галле пролагает пути для нового, открытого для рациональной аргументации направления…» (Ibidem. S. 154). Кстати, на пользу бурному развитию строительства Университета пошло и то, что в Галле у него не было конкуренции со стороны помпезных административно-управленческих зданий. «Правительство земли находилось в Магдебурге, правительство округа – в Мерзебурге, Верховный суд округа – в Наумбурге».[13] В Галле вследствие этого не требовалось возводить официальные здания, и университетское строительство приобрело особое, чуть ли не главное значение для города (Ibidem).

В быстром строительстве и последующих достройках университетского комплекса таились, однако, серьёзные проблемы и затруднения. Ведь никто не мог предвидеть всего этого бума заранее и рационально спланировать происходящие процессы. Вскоре появились новые потребности – электрификация, газификация старых зданий. И опять достройки, перестройки, преобразования… Поэтому можно представить, какие поводы для критики такой неизбежно эклектический результат мог дать и сегодня дает строгому, взыскательному профессиональному взгляду архитекторов и знатоков, ценителей архитектурного дела. Да и университету как целому приходилось преодолевать территориальную разобщенность его различных институтов, и без того подверженных дифференциации научного знания, возрастающей (здесь и пространственной) отчужденности друг от друга его различных областей. Университетские власти, однако, стремились удержать комплекс зданий хоть в каких-то границах. «Три главных пространства сложились в ходе времени: группа зданий на Университетской площади, размещение клиник и институтов на территории “Neue Residenz”, помещения которой частично были в распоряжении Университета уже с 1735 года, и участки на нынешней Магдебургской улице, где находились медицинские учебные учреждения».[14]

Серьёзные неудобства состояли в том, что в последние десятилетия XIX века университетскому люду приходилось работать в условиях постоянных строек, ремонтов, переездов. Но профессора, студенты, обслуживающий персонал, скорее всего, понимали: их университет разрастается, обустраивается; и раз государство вкладывает столь значительные средства, значит, общество понимает возрастающую ценность знания и образования.

Ещё в первой половине XIX века предпринимались попытки увязать в единое целое и комплекс главных университетских зданий, и прилегающие улицы, которые предполагалось (ориентируясь на Лейпциг) превратить в озелененные «променады», примыкающие к «Alte Promenade», к старым пешеходно-прогулочным магистралям (ныне – Universitätsring, Университетское кольцо). Проект не удался. Но, как правильно отмечают историки, в этой части города «университетские здания всё-таки задавали свой масштаб».[15]

К этому комплексу зданий как раз и направлялся Гуссерль, пока он жил и работал в Галле. Расскажем попутно и о том, в какие дни и даже часы он, как правило, ходил по этим улицам, и так в течение тринадцати лет – на работу, т. е. на лекции и другие занятия. Так, в летнем семестре 1888 года по средам и пятницам (с 16 до 15 часов) он читал курс «Основные проблемы психологии»; в зимнем семестре 1888/89 годов ходил в Университет по вторникам, четвергам и пятницам (с 15 до 16 часов) читать обзорный курс «Энциклопедия философии»; в летнем семестре 1889 года по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам (с 16 до 17 часов) читал курс логики, а по пятницам (с 18 до 19 часов) вел семинар «Философские упражнения»; в зимнем семестре 1889/90 годов по понедельникам, вторникам, четвергам (с 12 до 13 часов) Гуссерлем был читан курс этики.[16] И так год за годом, тринадцать лет подряд, почти каждый будний день приват-доцент Гуссерль ходил работать со студентами.

А сейчас продолжим рассказ об Университете Галле–Виттенберг в «гуссерлевское время». Известно, что в Университет Галле–Виттенберг в 80-х годах XIX века не было, собственно, одной и единой дороги. Все зависело от того, куда именно, в здание какого факультета – соответственно в какую лабораторию, клинику, библиотеку – направлялся преподаватель или студент. На одной из гравюр 1882 года комплекс университетских зданий представал как своего рода городок в городе, как маленькое «царство» науки и образования. (Автором гравюры был упомянутый архитектор Людвиг фон Тидеманн, который, как отмечалось, в то время как раз и проектировал новый комплекс, сообразуясь с лучшими образцами подобных сооружений в Париже и Лондоне.) В сопоставлении с тем, что при основании Университета Галле в 1694 году по существу не было университетских зданий и помещений, прогресс был огромным. Но особенно объемными и в историческом масштабе (масштабе веков) стремительными процессы постройки зданий университетских институтов, клиник, библиотек стали именно в XIX веке, уже в его первые десятилетия. В целом же тот темп роста университетских домов и помещений, который имел место между 1860 и 1910 годами, был беспрецедентным, что, конечно, прежде всего связано с тогдашними растущими потребностями страны в квалифицированных естествоиспытателях, научно-технических специалистах, врачах, но также и в экономистах, юристах. А она была пробуждена ускоренным экономическим, а шире – социальным развитием, в частности, индустриализацией Германии после 1871 года.

Правда, с университетскими постройками в Галле спокойно сосуществовали окружающие дома и целые улицы: это не был (и не мог быть) обособленный кампус. Само решение строить университетские здания посреди города таило в себе и серьёзные преимущества, и немалые недостатки. Преимущества были очевидны: университетские здания помещались в городе, жившем своей жизнью; студенты и педагоги не были оторваны от этой жизни и постоянно в неё погружались, что мы видели, проследив путь Гуссерля из дома на работу. Но были, конечно, и немалые недостатки. Ведь надо было добираться до университета, что тогда, фактически при отсутствии городского транспорта, составляло проблему для тех, кто не жил поблизости или пребывал (как некоторые профессора) в почтенном возрасте. До появления первых трамваев существовал лишь конный транспорт. Да и трамваи, появившись в самом конце XIX века, были скорее редкостью, нежели явлением сколько-нибудь обычным. Впрочем, практичные немцы видели свои преимущества в необходимости двигаться, гулять по улицам города (немецкое слово «laufen», буквально «бегать», означало в данном случае достаточно динамичную пешую прогулку).

Существенным недостатком беспорядочного, обусловленного многими обстоятельствами случайного способа достраивания университетских зданий была их децентрализация.[17] В плане градостроительном возникала, конечно, проблема архитектурного разнобоя, хотя архитекторы Галле, как правило, стремились деликатно возводить новые университетские постройки, сообразуясь с особенностями прежде построенных домов и улиц.

Вообще говоря, динамическое развитие города как раз в то время, когда по нему (тринадцать лет подряд!) ходил Гуссерль, обусловило относительно единый архитектурный стиль целого ряда улиц, застроенных новыми домами именно в то время. (Я лично люблю этот стиль, и потому считаю определенным везением, что мне во время двух пребываний в Галле довелось жить на подобной улице – Reichardtstraβe, где располагается гостевой дом университетского Института этнографии. У философского факультета и института, к слову, своего гостевого дома тогда не было и не предвиделось.) Дома, построенные в конце XIX – начале XX века, привлекают тем, что это совсем не помпезные здания предшествующих веков, а именно (до сих пор удобные, человечные) жилища простых людей среднего класса, без ненужных украшений, но с декором, стилевыми особенностями, придающими каждому зданию индивидуальное лицо и в то же время соединяющими дома в одну улицу со своим порядком, настроением.

Всегда испытывая дефицит свободной городской земли, немцы очень часто пристраивали дома стена к стене, почему целые кварталы и улицы образуют как бы единый комплекс, в котором отдельные дома, однако, имеют свое лицо, свой стиль. Некоторые же улицы, возникшие в XIX – начале XX века и сохранившиеся до сего времени (война, к счастью, в некоторой мере пощадила Галле), застроены красивыми, тоже не помпезными виллами или вполне достойными доходными домами, которые строились для быстро растущего населения. Гуссерль жил в одном из таких домов, а в гости к великому математику Г. Кантору ходил в одну из таких вилл, построенных именно для её хозяина. Улицы и в центре города, и в некотором отдалении от него в то время были, в основном, новыми, красивыми и уютными; немногие сохранившиеся дома прежних веков были подобны самым драгоценным камням в достойном архитектурном ожерелье. Полагаю, читатели согласятся со мною, присмотревшись к фотографиям некоторых таких домов и целых улиц, которые строились в конце 80-х и в 90-х годах XX века.

Это был, как мне представляется, удобный для повседневной жизни, более простой, более демократичный, чем прежде и, однако, эстетически привлекательный, в отдельных образцах элегантный, далекий от унифицированности архитектурный, градостроительный стиль, тесно связанный со стилем самой тогдашней жизни. Кстати, построенные во второй половине XIX века университетские здания, имевшие, как и все официальные учреждения, свои архитектурные, стилевые особенности, не выпадали из единого облика города. В результате всех построек и достроек в зданиях университетского комплекса совместился и так называемый Zopfstil, в котором, например, была построена «старая библиотека» (1778–1779), т. е. классицистский строгий стиль, подражающий античным образцам, а также особый, так называемый Segment – und Rundbogenstil, «инспирированный берлинской школой» и характерный для зданий, построенных по проекту упомянутого Людвига фон Тидеманна.[18] На строгий взгляд профессионального архитектора здесь, возможно, царила самим сопряжением разных эпох обусловленная эклектика. Вспомним, однако, что к концу XIX века всё это(пока) должно было выглядеть достаточно однородным и в определенной мере совместимым. Главное, что постепенно возобладали «стилевые варианты целевого строительства»[19] – зданий для жизни, труда, учебы растущей массы обычных людей и что вокруг города было достаточно строительных материалов для реализации таких проектов. Ценным было то, что Л. фон Тидеманну город поручил возведение в тех же районах не одних только университетских зданий. «Рядом с библиотечными, институтскими зданиями, зданиями клиник он представил план строительства тогдашнего Райхсбанка на Кёнигштрасе (1880). В целом же созданное им богатство вариантов воплотилось в многочисленных зданиях школ, казарм, больниц и т. д., зданий органов управления и жилых домов».[20] Так именно в 80–90-х годах при новом строительстве возникал относительно единый, целостный облик центральных частей города Галле.

Местами строения XIX века неплохо сохранились и сегодня, потому что Вторая мировая война, как упоминалось, пощадила город Галле: разрушения в нем, в сравнении с другими немецкими городами, не были особенно значительными. Правда, социалистическое хозяйствование (а Галле до объединения Германии был частью ГДР) нанесло прекрасному городу немалый урон. В сущности, каждый второй и третий дом из трех еще недавно требовал обновления. Происходило это медленно. Но уже и сегодня видно, что XIX век представлен в городе особенно хорошо и цельно (почему в нем любят снимать исторические кинофильмы, действие которых происходит в конце XIX столетия).

Но вернемся, следуя за Гуссерлем, в университетские кварталы. Итак, путь вел через центральные улицы города в университетские здания. Это могло вызвать у молодого ученого мысли о значении Университета Галле–Виртемберг как для города, так и для всей Германии. Некоторые историки подчеркивают, что «во второй половине XIX века Университет потерял свое господствующее место в жизни города».[21] Когда говорят о некогда «господствующем месте» и его «утрате», то имеют в виду, конечно, громкую общегерманскую и общеевропейскую славу его во времена Христиана Вольфа, когда Галле стал, по существу, главным центром немецкого Просвещения и когда важнее Университета в городе, возможно, ничего не было. Но ведь каждый образованный человек знает также и неприглядную историю: Христиан Вольф, в первой половине XVIII века, возможно, самый знаменитый в мире немецкий философ, из-за влияния пиетистов был изгнан из Галле под тем вздорным предлогом, что его учение представляло-де опасность для прусского государства и его армии. Вместе с изгнанием Вольфа утратила былое влияние его школа, важнейшая в науке и философии немецкого Просвещения. А когда Христиан Вольф триумфально возвратился в Галле, оказалось, что время было потеряно и что вместе с падением влияния и престижа немецкого Просвещения померкла слава Университета. Вольф, после изгнания на некоторое время поселившийся в Марбурге, принес славу и этому городу – опять-таки славу общеевропейскую, потому что к нему, прекрасному педагогу, ехали учиться из разных стран Европы. Как известно, с группой студиозов приехал в Марбург и учился у Вольфа впоследствии ставший великим русский ученый Михаил Ломоносов.

Если и когда Гуссерль по улице проходил мимо дома Вольфа, то душа его, скорее всего, не трепетала, как наверняка случилось бы, если бы он был знатоком и поклонником просветительской мысли. Но ведь Гуссерль, не подробно знавший историю философии, вообще был равнодушен, тогда и позже, к учениям философов типа Вольфа, пусть и устремлявшихся на путь просветительского рационализма, но весьма далеких от того идеала «строгой научности», который уже на рубеже XIX и XX столетий захватил и философию. (Кстати, дом, в котором некогда жил знаменитый просветитель, – сегодня реставрированный, дом-музей Вольфа и один из культурных центров нынешнего Галле, – во время жизни Гуссерля в этом городе имел, судя по фотографии, неприглядный вид.)

И все же суждение о том, что Университет Галле–Виттенберг вместе с индустриализацией вовсе утратил-де своё принципиальное значение для города, нужно, как я думаю, брать cum grano salis, как говорят, «со щепоткой соли», то есть с поправками. …Упоминание о «соли» в данном случае имеет больший, чем обычно, почти прямой смысл. Ведь город, как говорилось, исторически сложился, долгое время существовал и рос благодаря такому важному в те столетия полезному ископаемому, как соль. Соляные копи вокруг города долгое время были основой повседневного труда, благосостояния города.

Основание в XVII веке университета было некоторое время пусть очень важным, но всего лишь дополнением к экономическим составляющим. Впрочем, и университетская жизнь вносила свой вклад в экономическое благосостояние города: немалое число горожан кормилось благодаря тому, что они сдавали студентам жилье, кормили, лечили, обшивали их… Даже последнее было, как оказывалось, прибыльным делом – особенно по мере возникновения студенческих корпораций, союзов, предполагавших, что студентам будут шить, а они будут носить достаточно модные костюмы, головные уборы, другие аксессуары. Все эти обычаи, к слову, сохранились и в конце XIX века.

Итак, было бы преувеличением говорить об упадке университета на рубеже XIX и XX веков. Пусть университет Галле–Виттенберг не был тогда в числе самых главных и самых прославленных университетов Германии и Европы, он всё-таки имел неплохое реноме – потому именно, что его уже закончили, в нем преподавали и учились те, чьи имена тогда уже значились и ещё будут значиться на страницах духовной, культурной истории страны. Это касалось (хотя в разной мере) различных научных областей. Сейчас мы не будем говорить об этом подробнее, приводя факты и имена, потому что обстоятельный разговор о научном (особенно философском) сообществе Университета Галле, о месте, роли Гуссерля, коммуникации с коллегами разных специальностей – в том числе такими, как упомянутый великий математик Георг Кантор – у нас впереди.

Приступаю к специальному анализу своей темы – как сказано, волнующей, интригующей, очень мало разработанной.

12

Geschichte der Stadt Halle. Bd. 2. С. 153–154.

13

Geschichte der Stadt Halle. Bd. 2. S. 155.

14

Ebenda.

15

Geschichte der Stadt Halle. Bd. 2. S. 155.

16

Husserl–Chronik, Bd. 1. S. 22, 23, 24 и ff.

17

Geschichte der Stadt Halle, II, 155.

18

Geschichte der Stadt Halle. Bd. II. S. 157.

19

Ebenda.

20

Ebenda. S. 158.

21

Halle, alte Musenstadt… Streifzüge durch die Geschichte einer Universität. Halle, 1994, 14.