Читать книгу Ich finde Gott in den Dingen, die mich wütend machen - Nadia Bolz-Weber - Страница 17

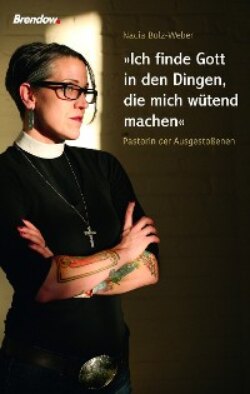

La Femme Nadia

ОглавлениеDenn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will; sondern was ich hasse, das tue ich.

– Römer 7,15 (Luther)

Am Sonntag nach Neujahr 1992 war ich seit sechs Tagen trocken und saß in einem trüben, schmucklosen Raum voller Zigarettenqualm und trockener Frauen – Vorstadthausfrauen, ausgemergelte Cocktailkellnerinnen, ein paar Großmütter und eine Anwältin – im ersten Stock der York Street. Die „York Street“ ist ein altes viktorianisches Haus, das als Zentrumfür Alkoholiker-Selbsthilfegruppen in Denver dient. Der Glanz des Hauses war in den zwanzig Jahren, in denen es durchweg als Treffpunkt für trockene Trinker gedient hatte, ziemlich verblasst. Auf der prächtigen umlaufenden Veranda, auf der vor langer Zeit viktorianische Damen in Korsetten und elegante Herren im Kummerbund lustgewandelt waren, tummelten sich halb volle Aschenbecher, obdachlose Männer und Anwälte, die flugs in ihre Audis schlüpften, um nicht von Kollegen oder Mandanten, die vielleicht gerade die eigentliche York Street entlangfuhren, in einer Reha-Einrichtung gesehen zu werden.

Früher durfte man in der York Street rauchen, aber nur im ersten Stock. Rauchen hilft, wenn man vom Nichttrinken den Tatterich hat und sowieso schon nicht ganz sicher ist, ob das mit dem Entzug überhaupt funktionieren wird. Ich war mir keineswegs sicher, ob ich das schaffen würde, was ich in der York Street eigentlich zu suchen hatte oder ob irgendeine dieser Frauen je durchgemacht hatte, was ich gerade durchmachte. Ich wusste nur, dass ich sie alle nicht leiden konnte.

Wir saßen im ersten Stock im Kreis, alle schwafelten von Gott, bla bla bla, von Ergebung, bla bla bla, und ich glaubte kein Wort davon. Meine Haut fühlte sich an wie die raue Seite eines Klettverschlusses, und jedes Geräusch riss an meinen Nerven. Mein rechter Fuß ließ mein Bein wild auf- und abwippen, als wäre er zu nichts anderem da. Ich musste an meine trockene Freundin Nora denken, die einmal gesagt hatte, wäre sie keine Alkoholikerin, würde sie sich jeden Tag besaufen. Ich lächelte darüber, wie genau das die Sache traf. Was ich eigentlich wollte, waren ein paar Gläser Wodka, aber was ich hatte, waren sechs trockene Tage und offenbar so etwas wie eine nervöse Störung.

Während die Anwältin redete, wanderten meine Gedanken eine Woche zurück zum Weihnachtstag, an dem ich um zehn Uhr morgens mit dem Trinken angefangen hatte, um vierundzwanzig Stunden später im Bett eines Kochs aus dem Restaurant, in dem ich arbeitete, aufzuwachen. Ich konnte mich nicht erinnern, je Zeit mit ihm verbracht oder ihn auch nur attraktiv gefunden zu haben. Was mich aber am meisten erschreckte, war nicht, dass ich so viel getrunken hatte, dass ich in einem fremden Haus gelandet war, ohne mich an den Vorabend erinnern zu können. Zu dieser Zeit hatte ich mich schon eine ganze Weile lang durchgehend dämlich verhalten: Ich hatte mich im Wohnzimmer eines Junkies tätowieren lassen, auf der Toilette bei Nell’s in New York Koks geschnupft und auf einer vereisten Straße einen Motorradunfall gebaut (da ich nicht nüchtern genug war, um mir zu überlegen, dass der Winter vielleicht nicht unbedingt die beste Jahreszeit fürs Motorradfahren ist). Das eigentlich Erschreckende an jenem Weihnachtstag war, dass nichts von alledem mich noch erschreckte.

Hätte meine arme Mutter auch nur die leiseste Ahnung davon gehabt, so wäre sie geradewegs in Ohnmacht gefallen, aber vor mir hatte ich so getan, als gehörte das alles einfach nur zu meiner Starrolle in Andrew Lloyd Webbers Version von Nadia. Und war ich nicht fabelhaft in meiner Rolle? Ich trug meine Trinkerei mit einer Tollkühnheit, als wäre ich eine Heldin der Ausschweifung. An diesem Weihnachtstag aber fühlte es sich beschissen an. Mir wurde undeutlich bewusst, dass ich einfach nur versuchte, ein bestimmtes Bild von mir zu verwirklichen, das ich für zutreffend hielt.

Ich rechnete damit, mit dreißig tot zu sein. Woher genau dieser Gedanke kam, weiß ich nicht genau, aber ich vermute, aus einem Film über Jim Morrison. Oder vielleicht war es auch Sid and Nancy. Welchen Hollywoodstreifen ich mir auch als Abbild meiner selbst zu eigen gemacht hatte, jedenfalls brauchte ich Jahre, bis ich bereit war, diese Vorstellung von mir selbst zu überdenken. Die Vorstellung, dass ich leicht neben der Spur war (aber auf zauberhafte Weise) und jung sterben würde, war mir zu so etwas wie einem Lieblingsoutfit geworden, das ich nicht variieren wollte, weil ich mir darin so gut gefiel. Anfangs fand ich das toll. Als Teenager fand ich mich super in der Rolle, Drogen zu nehmen und alle Weisheit zu verschmähen. Ich hatte das Outfit anprobiert, mich darin vor dem Spiegel gedreht und mich bewusst für dieses Aussehen, dieses Image, diese Identität entschieden. Aber mit der Zeit hatte ich, ohne es zu merken, die Fähigkeit verloren, darüber zu entscheiden. Ich war zu dem geworden, als was ich mich anfangs nur verkleidet hatte.

Wenn man etwas nicht im Griff hat, wie ich zum Beispiel – ich brauche nur ein Glas zu trinken, und schon sind alle Leinen los, wie sehr ich auch motiviert sein mag, mich zu beherrschen – dann ist es einfacher, sich das Leben so einzurichten, dass es aussieht, als hätte man sich das alles so ausgesucht, als sich der Wahrheit zu stellen: Man ist gar nicht mehr fähig, sich irgendetwas auszusuchen.

Am 26. Dezember 1991, sechs Tage vor dem Treffen, in dem ich jetzt saß, war ich zu meinem ersten Zwölf-Schritte-Treffen gegangen, um meiner Freundin Sandra zu beweisen, dass ich keineswegs eine Alkoholikerin war. Sandra war eine halbprofessionelle Betrügerin, die einen Großteil unseres Geldes zum Saufen damit verdiente, dass sie alte Leute übers Ohr haute, indem sie ihnen mehr Hörgeräte verkaufte, als sie je brauchten. Sie war in letzter Zeit meine bevorzugte Saufkumpanin gewesen und hatte in den letzten sechs Jahren immer wieder Zeiten in Reha-Maßnahmen verbracht.

Wir waren gerade bei unserer vierten Runde bei Ms C’s gewesen, einer Country & Western Bar für Lesben, als sie herausgeplatzt war: „Ich muss mal wieder versuchen, nüchtern zu werden.“ Ihr Gesicht ist noch ganz verquollen gewesen von ihrer letzten Sauftour, und in dem Moment hatte ich im Stillen gedacht: Du Waschlappen willst schon aufgeben? „Und im Ernst, Nadia“, war sie fortgefahren, „du bist eine bekackte Alkoholikerin.“

Ich hatte ihr das Gegenteil beweisen und mir bei der Gelegenheit vielleicht auch ein paar Tipps holen wollen, wie ich mich besser in den Griff bekommen könnte, um das Saufen zu genießen, ohne mich erbrechen zu müssen. So kam es, dass ich am nächsten Tag wichtigtuerisch auf einem alten Sofa in der Ecke eines Gemeindehauskellers gesessen hatte und mich in der Gewissheit wiegte, jeder im Raum wisse bestimmt, dass ich dort eigentlich gar nichts zu suchen hatte.

Das war jetzt sechs Tage her, und mein Bein hörte einfach nicht auf zu zucken. Ich suchte immer noch nach der Bestätigung, dass ich keine Alkoholikerin sei, damit ich, oh bitte, Herr Jesus, endlich wieder saufen gehen konnte.

Margery, eine ledergesichtige Frau mit New-Jersey-Akzent, redete vom Beten oder irgendwelchem anderen Unsinn, als plötzlich aus der Küche unter uns ein Geräusch heraufdrang, als wäre ein Kugelschreiber auf den Kachelfußboden gefallen. Ich schoss vom Sofa hoch, als wollte ich Granatsplittern ausweichen, aber niemand sonst reagierte. Ohne mit der Wimper zu zucken, wandte sich Margery mit einer langen, schlanken Zigarette zwischen den Fingern zu mir und sagte: „Das geht vorbei, Mädel.“ Sie nahm einen Zug und fuhr fort: „Also, jedenfalls, Gebet ist … “

In diesem Moment wurde mir klar, dass Margery sich nur deshalb so unmittelbar zu mir gewandt und das gesagt hatte, weil sie genau wusste, was es heißt, am ganzen Leib zu zittern, weil man nichts getrunken hat. Sie wusste, dass das offenbar eine vorübergehende Erscheinung war. Und vielleicht wusste sie sogar, wie man mit dem Trinken aufhört, auch wenn es einem total dreckig dabei geht. Ich war am richtigen Ort. Also fing ich ganz allmählich an, regelmäßig zu diesen Treffen zu gehen und alten Hasen wie Margery genau zuzuhören. Selbst dann, wenn sie anfingen, von Gott zu reden.

Und von Gott redeten diese Leute eine Menge. Allerdings nie von einem zornigen Gott, der Leute verurteilte oder verdammte oder ständig nur enttäuscht von ihnen war. Der Gott, von dem sie redeten, war nicht der Gott, den zu fürchten man mich gelehrt hatte.

„Du musst einfach eine höhere Macht finden, mit der du verhandeln kannst“, sagte Margery eines Morgens, als ich zugab, dass das Christentum mir zuwider sei. „Hier geht es nicht um Religion, Mädel.“

Für sie war Gott der entscheidende Faktor, um trocken zu bleiben. Ihre Beziehung zu Gott war nicht dogmatisch. Sie war pragmatisch.

„Hör einfach auf, dauernd darüber nachzudenken. Wenn du morgens aufstehst, bitte Gott, dir zu helfen, trocken zu bleiben, und vor dem Schlafengehen danke ihm.“ Bei dem männlichen Pronomen zuckte ich zusammen, aber ich tat es an diesem Abend trotzdem.

Kennen Sie auch solche Freundschaften, bei denen Zeit und Entfernung gar keine Rolle spielen und man immer wieder da weitermachen kann, wo man aufgehört hat, auch wenn man jahrelang nicht miteinander geredet hat? So war es bei meiner Beziehung zu Gott nicht. Nicht etwa, dass ich nicht an Gott geglaubt hätte. Ich hatte es nie geschafft, wirklich zur Atheistin zu werden. Ich glaubte immer daran, dass es im Universum etwas gab, irgendeine große, schöpferische Kraft, die alles zusammenband. Etwas, womit ich verbunden war. Ich hatte mir angewöhnt, es Geist und Göttin zu nennen, und hin und wieder ließ ich mich auch dazu herbei, es vorsichtig Gott zu nennen, solange nur kein Christentum dabei im Spiel war. Aber das Reden mit Gott fühlte sich so an, als finge ich ganz von vorne an.

Fast jeden Tag ging ich nun zu diesen Treffen in der York Street und diversen Gemeindehauskellern. Ich saß auf Metallklappstühlen auf Linoleumfußböden und trank aus Styroporbechern hellbraunen Kaffee, während trockene Trinker mir etwas von Gott erzählten, den sie oft einfach nur als ihre höhere Macht bezeichneten. Dieses Fehlen konkreter theologischer Aussagen war vielleicht das Einzige, was es mir möglich machte, immer wieder hinzugehen. Einmal jedoch in jenen ersten sechs Monaten, als ich in einem Zwölf-Schritte-Treffen in einem Raum im Obergeschoss einer Freimaurerloge saß, erzählte jemand, er habe in dieser Woche etwas in der Bibel gelesen, was ihm für sein Bemühen um Trockenheit viel bedeutete.

Ich stand auf und verließ den Raum. Die Bibel war die bevorzugte Waffe im geistlichen Gladiatorenzirkus meiner Jugend gewesen. Ich wusste, dass die Bibel, wenn man sie gezielt und präzise schwingt, tiefe Wunden schlagen kann, während derjenige, der sie in der Hand hält, ungestraft behaupten kann, dies komme „von Gott“. Wann immer ein Bibelvers gebraucht wird, um einen anderen Menschen auszuschließen, zu beschämen, zu schädigen oder zu verletzen, dann geschieht das anscheinend, da Gott ja die Bibel geschrieben hat (ein grotesker Gedanke), nicht nur in seinem Namen, sondern auch aus Liebe und Fürsorge für diesen anderen. Und diese Person war ich mehrere Male gewesen und hatte geistlich blutend am Boden gelegen, während die netten, wohlmeinenden und fürsorglichen Christen herablassend lächelnd über mir standen und höchst zufrieden mit sich waren, weil sie ja „die Wahrheit in Liebe ausgesprochen“ hatten.

Das Buch, das Gott „geschrieben“ hatte, war benutzt worden, um mir und anderen wehzutun. Als nun in diesem Zwölf-Schritte-Treffen einer der Teilnehmer darauf zu sprechen kam, war das das Einzige, woran ich denken konnte. Und wenn ich einen „Gott“ finden musste, „mit dem ich verhandeln konnte“, wie Margery es ausdrückte, dann würde das bestimmt keiner sein, der so ein Buch wie die Bibel geschrieben hatte. Wer konnte damals schon ahnen, dass ich später einmal die Bibel lieben lernen würde, nachdem ich erst einmal all die großartigen Teile darin entdeckt hatte, von denen nie die Rede gewesen war, als ich heranwuchs.

Aber die Verbindung – die tiefe, beständige und persönliche Verbindung, die Leute wie Margery zu Gott hatten, zu einer Macht, die größer war als ihr Trinker-Ich – basierte keineswegs auf Frömmigkeit oder Gerechtigkeit. Sie basierte einzig und allein auf etwas, womit ich entschieden mehr anfangen konnte: auf Verzweiflung.

Im Rückblick erscheint mir das alles heute wie eine Unterbrechung. Es war, als würde Gott mich abrupt, ja geradezu grob, in meinem Leben unterbrechen. Mir war es doch prima gegangen mit meinem Streben nach einem frühen Rock’n’Roll-Tod. Ich fand es zum Brüllen komisch, wenn ich mit Schrunden im Gesicht zu meinem Kellnerinnenjob erschien, weil ich wieder einmal in einer Pfütze meines eigenen erbrochenen Wodkas eingeschlafen war. Immer, wenn ich gesagt hatte, ich müsste wirklich versuchen, mit dem Saufen aufzuhören, drückte ich damit in Wirklichkeit aus: Schaut doch mal, wie gut ich als Säuferin bin. Oder anders gesagt: Bin ich nicht eine niedliche gescheiterte Existenz?

Als ich dann also mit dem Trinken aufhörte, als ich meine Abende nicht mehr in Bars, sondern in Gemeindehauskellern verbrachte, hatte ich nicht das Gefühl, als sei das eine Willenssache. Im Gegenteil, es geschah gegen meinen Willen, und ich war stinkwütend deswegen. Ich kochte vor Wut darüber, dass mir der Fusel genommen wurde, wo der doch das Einzige war, was verlässlich die von der Angst und dem Druck des Menschseins verkrampften Muskeln in meiner Brust wenigstens ein bisschen zu lockern vermochte.

Aber ich blieb dran. Ich blieb dabei, nicht zu trinken und Frauen wie Margery zuzuhören, denn in diesen Räumen hörte ich, wie Wahrheit ausgesprochen wurde. Obwohl mein Wunsch eigentlich nur war, wie eine Dame trinken zu lernen, blieb ich dabei, um von diesen Leuten zu lernen, wie Leute wie wir es schaffen können, nüchtern zu bleiben. Ich hatte so oft die vertraute Wahrheit über mein eigenes Alkoholproblem aus dem Mund von alten Männern und Straßenpunks und Anwälten und alten Damen wie Margery gehört, dass ich mehr Willenskraft gebraucht hätte, um es zu verleugnen, als um mich einfach zu ergeben.

Mich erinnert das an den großartigen französischen Film La Femme Nikita (und das spätere grottenschlechte amerikanische Remake Codename: Nina) aus den frühen 1990ern. Nikita ist ein drogensüchtiges junges Mädchen und die einzige Überlebende einer Schießerei zwischen der Polizei und der Diebesbande, zu der sie gehörte. Die Behörden täuschen ihren Tod vor, stecken sie ins Gefängnis und stellen sie dann vor die Wahl, sich entweder tatsächlich in ihr angebliches Grab zu legen oder mit ihnen zusammenzuarbeiten. Quid pro quo.

Trocken zu werden fühlte sich für mich nie so an, als hätte ich mich am eigenen geistlichen Schlafittchen aus dem Sumpf gezogen. Es fühlte sich eher so an, als wäre ich zielstrebig auf dem Weg zur Selbstzerstörung, und Gott hätte mich am Kragen geschnappt und hochgehoben, während ich hoffnungslos um mich trat und strampelte und sagte: „Hau ab. Ich nehme lieber die Selbstzerstörung.“ Worauf Gott mich kleines Würmchen mit meinem wutroten Gesicht anschaute und sagte: „Wie niedlich“, um mich dann schwungvoll auf einen ganz anderen Weg zu setzen. Ich bin so etwas wie eine lutherische Nikita. Ich bekam die Erlaubnis, nicht zu sterben und als Gegenleistung für Gott zu arbeiten. Ich bekam ein Leben zurück, ein reiches Leben, das ich mir nie aus dem Katalog ausgesucht hätte – ein Leben, in dem ich einen netten Mann heiraten, aufs College gehen, zwei Babys bekommen, Theologie studieren, als lutherische Pastorin ordiniert werden und eine Gemeinde gründen würde. Ich sollte mein Leben zurückbekommen, aber dafür würde ich für Gott arbeiten müssen. Ich würde Gottes Zicke werden müssen.