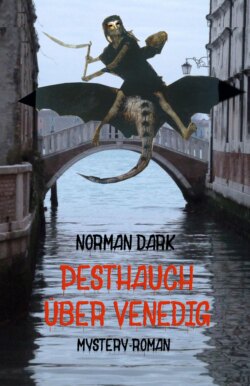

Читать книгу Pesthauch über Venedig - Norman Dark - Страница 4

Kapitel 1

Оглавление1347

Rinuccio Salviati, der scheinbar nie zunahm und mit seinen hohlen Wangen sehr markant wirkte, war auf dem Weg zur Piazza San Marco, um dort auf dem Markt seine Waren anzubieten. Hauptsächlich Obst und Gemüse, das er auf einem Handkarren – carrelli – transportierte. Wegen der vielen Holzbrücken handelte es sich um eine besondere Form, bei der die Last vorwiegend auf der Hauptachse ruhte. Die vorderen Stützräder dienten dazu, den Karren auch über Treppen zu manövrieren. Sein rotwangiger, immer fröhlicher Sohn Iacopo war ihm dabei behilflich. Als sie den deutlich kräftigeren Timoteo Pitti mit seinem Fleischkarren trafen, hielten sie kurz an.

»Sag mal, Rinu, was ist denn bei euch im Viertel los?«, fragte Timoteo. »Die Locanda Laguna soll geschlossen sein. Hat der alte Dovizio genug Geld verdient und ist nicht mehr darauf angewiesen, Gäste zu empfangen?«

»Das ist eine traurige Geschichte«, sagte Rinuccio. »Ein genuesischer Kaufmann, der gerade von seiner Niederlassung in Kaffa an der Südküste der Krim zurückgekehrt war, hat bei Dovizio ordentlich gezecht. Der Wein soll in Strömen geflossen sein. Er selbst soll ein hässlicher, eher unangenehmer Zeitgenosse gewesen sein, der sich zeitweise wie im Delirium benahm und stark schwitzte. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, nach Dovizios Tochter Marietta zu grabschen und sie abzuküssen. Das Mädchen hat gute Miene zum bösen Spiel gemacht, um ihrem Vater nicht das Geschäft zu verderben. Als es Dovizio dann aber zu viel wurde, hat er den Fremden kurzerhand vor die Tür gesetzt. Schon einen Tag später ist Marietta plötzlich krank geworden. Sie klagte über Muskelschmerzen und bekam hohes Fieber. Kurz darauf sind auch ihre Mutter Riccia und ihre Schwester Clarice erkrankt. Als es zuletzt ihn und seinen Sohn Agostino traf, musste er den Betrieb schließen. Inzwischen soll die gesamte Familie verstorben sein. Was für ein Unglück.«

»Ob daran der Kaufmann schuld ist oder nicht doch die Rattenplage in der Stadt?«, fragte Timoteo, »die Drecksviecher übertragen bestimmt alle möglichen Krankheiten, von denen wir keine Ahnung haben.«

»Mag sein, dass du Recht hast. Also, lass uns weiterziehen, bevor mein Gemüse noch welk wird.«

Später auf dem Platz musste Rinuccio an Timoteos Worte denken, als ihm die Ratten über die Füße krabbelten.

»Au, verdammte Mistviecher!«, schrie Iacopo plötzlich auf und trat nach einigen besonders dreisten Ratten, »ich glaube, mich hat gerade eine gebissen.«

»Zeig mal her!«, sagte Rinuccio und untersuchte das Bein seines Sohnes. »Sieht mir eher nach einem Flohbiss aus. Davon werden die Viecher auch reichlich mit sich rumtragen. Komm, tu etwas Tinktur auf die Stelle.«

Was so harmlos begann, sollte schon bald Zehntausende von Venezianern das Leben kosten. Zwischen 1348 und 1575 wurde die Stadt mehr als zwanzigmal heimgesucht. Die Epidemie kam meist mit den großen Handelsschiffen nach Venedig. Wie Timoteo richtig vermutete, schleppten sie Rattenflöhe ein, die den Erreger in sich trugen. Doch es sollte noch eine Weile dauern, bis man erkannte, dass es sich bei der Pest um eine Infektionskrankheit handelte. Drei Jahrhunderte sollte der Kampf zwischen der Pest und den Behörden währen.

Zunächst sah es nicht so aus, als habe die Stadt eine Chance. So schnell starben so viele Menschen, dass auf den Friedhöfen bald kein Platz für neue Gräber mehr war. Sogar unter öffentlichen Wegen oder unter ihren Häusern schaufelten die Venezianer Gräber.

Wie Gespenster huschten Schwärme von Doktoren durch die Gassen. Sie trugen zu ihren Hüten und Mänteln grotesk anmutende Schnabelmasken, die Kräuter oder Duftpflanzen enthielten, um die eingeatmete Luft zu reinigen. Die “Savi“, was für Weise stand, vom Großen Rat in eine Kommission berufen, erarbeiteten einen Notfallplan demzufolge alle todkranken und sterbenden Obdachlosen und Armen auf die Inseln San Marco di Boccalama und San Leonardo Fossalama gebracht werden sollten, um sie dort zu isolieren. Neben den Toten sollen dort auch Sterbende in fünf Fuß tiefen Massengräbern beerdigt worden sein, wie man später behauptete.

Rebecca Miller weilte erst seit zwei Tagen in Venedig, und schon schlug ihr die Atmosphäre der Serenissima aufs Gemüt. Besonders, wenn sich der Nebel wie ein Leichentuch über die Lagunenstadt legte. Dabei war sie voll froher Erwartung angereist, aber dann entwickelte sich alles anders als erwartet. Es fing damit an, dass ihr Bruder Joshua nicht wie vereinbart ankam. Rebecca hatte nicht glauben können, dass er am Flughafen nicht aus der Maschine stieg. Voller Sorge rief sie ihre Mutter Esther an, denn bei Joshua meldete sich immer nur die Mailbox.

»Hi, Mom, sag mal, hat Josh seinen Flieger verpasst?«

»Nein, er ist rechtzeitig von hier los. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass er in New York City seinen Anschlussflug verpasst hat. Wer weiß, was ihm in den fünfundvierzig Minuten Aufenthalt wieder Verrücktes eingefallen ist. Um vom JFK Flughafen in die Stadt zu fahren, dürfte die Zeit zu knapp gewesen sein.«

»Aber warum meldet er sich dann nicht über Handy bei mir?«

»Du kennst doch deinen Bruder. Sein Freiheitsdrang ist so groß, dass er gar nicht auf die Idee kommt, sich an gewisse Umgangsformen zu halten.«

»Wenn er glaubt, ich fahre jeden Tag zum Flughafen, um auf ihn zu warten, hat er sich geschnitten.«

»Nein, so weit denkt er gar nicht. Er weiß ja, wo er dich findet.«

»Ach, ich war gleich dagegen, dass wir nicht gemeinsam fliegen. Als hätte ich es geahnt, wollte ich ihn wie ein Stück Handgepäck unter den Arm nehmen. Aber er konnte sich ja nicht loseisen von seiner Rucksack-Tour im Yosemite Valley. Als wenn es auf einen oder zwei Tage weniger angekommen wäre.«

»Jetzt ärgere dich nicht, mein Mädchen. Am besten, du fährst zurück in die Wohnung. Dort wird er schon irgendwann auftauchen.«

»Ja, Mom. Wenn er sich bei dir meldet, lies ihm tüchtig die Leviten. Bye, Mom.«

Noch immer machte man im Venedig des Jahres 1348 nicht die Ratten für die Seuche verantwortlich, die sich am Rialto tummelten, wo Geldgeschäfte abgewickelt und Schiffsladungen gelöscht und gelagert wurden. Wo es einen riesigen Kornspeicher und die öffentliche Waage gab und Mehl, Getreide und Wein in Tavernen. Fischmärkte mit Fleisch und Hunderte in Hauseingängen auf Kunden wartende Huren.

Es fiel auf, dass Rinuccio Salviati nicht mehr zum Markt kam. Timoteo Pitti machte sich Sorgen und sprach deshalb einen befreundeten Händler an.

»Buongiorno, Benedetto, hast du etwas von Rinuccio gehört?«

»Als er das letzte Mal hierher kam, war sein Sohn Iacopo schwer krank, deshalb konnte er auch nicht mitkommen. Wo warst du eigentlich?«

»Ich musste mich um meine Frau kümmern. Die fühlte sich nicht wohl. Inzwischen geht es ihr aber besser.«

»Dann hat sie Glück. Bei uns im Viertel gibt es immer mehr Kranke, die sich nicht mehr erholen. Und nun Iacopo. Er solle sich wegen eines Flohstichs nicht so haben, meinte Rinuccio noch.«

»Da bin ich anderer Meinung. Es kommt immer darauf an, wo das Biest vorher dran war, denke ich.«

»Dann bist du schlauer als die dottores. Die sind nämlich ziemlich ratlos.«

»Ach die, wer hört schon auf deren Rat? Deine Preise sind aber ganz schön angezogen.«

»Ich passe mich nur den anderen auf dem Markt an. Solltest du auch tun. Die Preise für Brot, Öl, Fisch und Fleisch sind so hoch wie nie. Selbst für Wein und Kerzen, weil die Venezianer Vorräte anlegen und sich in ihren Häusern verbarrikadieren. Sie denken wohl, dort könnten sie der Krankheit entgehen.«

»Du kannst ruhig von einer Seuche sprechen. Man sagt, der Schwarze Tod habe in der Stadt Einzug gehalten.«

»Man redet viel, aber so genau weiß es keiner.«

»Wenn noch nicht mal mehr die allseits beliebten Faustkämpfe auf den Brücken stattfinden … Immer mehr Tavernen, Werkstätten und Webereien werden geschlossen. Bald werden die Leute nicht mehr die hohen Preise zahlen können, wenn sie keine Arbeit haben.«

»Solange die Nobili verschont bleiben … das sind ohnehin die besten Kunden.«

»Ich glaube, die Pest macht zwischen Arm und Reich keinen Unterschied. Selbst die Pfaffen müssen dran glauben.«

»Ich mach mich nicht verrückt. Bald wird der Spuk wieder vorbei sein. Bitte schön, Signora! Greifen Sie zu! Nur hervorragend frische Ware …«

»Ich geh dann mal wieder, Benedetto. Und wenn du klug bist, reibst du dich mit Lavendelöl ein. Das mögen die Flöhe nicht.«

»Ach, wirklich?«, mischte sich die Signora ein. »Ich lege Lavendel zwischen meine Wäsche, damit sie gut riecht.«

»Ja, aber es hilft auch gegen Insekten. Das können Sie ruhig glauben. Ciao Benedetto. Und bleib bloß gesund! Signora …«

»Du auch. Ciao!«

Zwei Tage später machte sich Timoteo auf den Weg, Rinuccio und seine Familie zu besuchen. Er wusste zwar, dass der Freund und Kollege nicht gerade luxuriös wohnte wie die meisten im Viertel Cannaregio. Dort wo die Wohnungen dunkel, feucht und von Schimmel befallen waren. Wo der Hausrat der Menschen lediglich aus Bett, Sitzbank und casse – rot oder grün bemalte Truhen aus Holz – bestand, in denen die Kleidung lagerte, weil es keine Schränke oder Stühle gab. Dennoch war er entsetzt, als er erkennen musste, wie es inzwischen dort zuging. Vollends erfasste ihn das Grauen, als er sah, wie ein Toter aufgrund der Enge des Treppenhauses auf dem Rücken eines Trägers statt auf einer Bahre nach draußen gebracht wurde. Das vergleichsweise niedrige Haus, in dem Rinuccio wohnte, war mit zwei gekreuzten Balken verbarrikadiert, sodass niemand mehr hinein oder hinaus kam. Entweder alle Bewohner des Hauses waren schon tot, oder man überließ die noch Lebenden ihrem Schicksal. Voller Panik trat er den Heimweg an und hoffte, der Herrgott würde ihm und seiner Familie gnädig sein.

Bald herrschten chaosartige Zustände in der Stadt. Verantwortlich dafür war die nicht enden wollende Anzahl der Toten. Der Gemüsehändler Rinuccio Salviati war kurz nach seinem Sohn Iacopo erkrankt. Als beide schnell verstarben, wollte Barbera Salviati, die zu ihrer Schwester geflohen war, wie viele Angehörige bei der Beerdigung von Mann und Sohn anwesend sein. Das wurde ihr auch nicht verwehrt, aber voller Entsetzen sollte sie feststellen, dass sie auf der Insel der Toten bleiben musste, um die noch Gesunden zu schützen. Damit lieferte man sie dem sicheren Pesttod aus. Geradeso, als wäre sie in dem Haus des Todes verblieben. Die konsequente Seuchenpolitik betraf auch die Totengräber, zum Zwangsdienst auf den Inseln verpflichtet, und die Führer der Barken, die die Toten auf die Inseln übersetzten. Denn die meisten von ihnen wurden ebenfalls Opfer der Pest.

Andere, meist mittellose Venezianer, die, wie vor der Epidemie üblich, ihre Verstorbenen vor die Haustür legten, damit Wohltätigkeitsvereine sie bestatteten, wurden streng verfolgt und bestraft. Als Zeichen der verschärften Gesetze erfolgten immer mehr Schließungen von Schenken und Tavernen, selbst am Rialto. Die Bezirke Cannaregio, Santa Croce und Dorsoduro wirkten wie verwaist.

Im Juni war der Große Rat nicht mehr beschlussfähig, weil viele Mitglieder verstorben oder geflüchtet waren. Nur der Senat blieb arbeitsfähig und verschärfte weiterhin die Gesetze. So durfte die Stadt nicht mehr von Fremden betreten werden. Schiffseignern untersagte man, Passagiere zu befördern, ebenso den Gondolieri, Personen von auswärts auf den Kanälen überzusetzen. Der Alltag war künftig von Beerdigungen geprägt und den Trauernden mit ihrer dunklen Kleidung. Bis der Senat untersagte, Trauerkleidung zu tragen, um keine allgemeine depressive Stimmung aufkommen zu lassen. Kleider in Schwarz, Dunkelblau und Dunkelgrün war Frauen über fünfzig und den Armen vorbehalten.

Aus rätselhaften Gründen flaute die Pest im Spätsommer 1348 plötzlich wieder ab. Womöglich seien die Überlebenden gegen den Erreger immun geworden, vermutete man. Dennoch war Venedig weitgehend entvölkert, und es gab kaum noch Wirtschaft, da man mehr Mittel ausgegeben als eingenommen hatte.

Rebecca war mit einem der Boote der Linea Blu zurückgefahren und hatte nach einer Stunde und zwanzig Minuten den Hauptkai Riva degli Schiavoni am Piazza San Marco erreicht. Von dort aus waren es kaum mehr als fünf Gehminuten bis zur Calle di Cristo, in der die Wohnung lag, die ihr Vater seinerzeit gekauft hatte. Ursprünglich hatte er sie mindestens einmal jährlich nutzen wollen, doch das blieb nicht mehr als ein Traum, weil Simon Miller, bedingt durch seine lange, schwere Krankheit, sich die Reise kaum zumuten konnte. Nach seinem Tod war die Wohnung an seine Kinder Rebecca und Joshua vererbt worden, da Esther keinen Wert darauf legte.

Die luxuriös anmutende Wohnung mit ihren drei Zimmern, einem Bad, den über vier Meter hohen Decken, Terrazzo- und Parkettböden, verzierten Holzbalken an den Decken und Blick auf den Kanal und das Theater La Fenice, in dem 1851 Verdis Rigoletto uraufgeführt wurde, befand sich in einem Palazzo aus dem 16. Jahrhundert und war viel zu schade, als reine Ferienwohnung genutzt zu werden. Obwohl sie in unmittelbarer Nähe von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt wie Rialto, San Marco und der Accademia lag und für Liebhaber der venezianischen Kunst und Kultur mehr als geeignet war. Rebecca konnte noch nicht sagen, ob sie oder ihr Bruder dort dauerhaft wohnen wollten. Zu Joshua mit seinem zum Teil exzentrischen Geschmack und zu Rebeccas edler Erscheinung hätte es auf jeden Fall gepasst. Zunächst wollte sie das alte Venedig erforschen. Vor allem das berühmte Ghetto, in dem ihre Großeltern einst gelebt hatten, bis sie Anfang der vierziger Jahre vor den Nazis hatten fliehen müssen.

1575

Amadeo Riario, ein hübscher junger Bursche aus einfachen Verhältnissen mit sonnengebräuntem Teint und schwarzen, lockigen Haaren, hatte es gut getroffen mit seiner Stellung bei dem reichen Doffo Malvezzi, der sein Vermögen mit dem Handel von Gold und Juwelen gemacht hatte. Wie viele Venezianer jener Zeit besaß Malvezzi eine eigene Gondel, die Amadeo steuern durfte. Den ganzen Tag bis zum späten Abend ließen sich Doffo, seine Frau Bartolomea und vor allem deren gemeinsamer Sohn Ottaviano durch die engen Kanäle der Serenissima – die allerdurchlauchteste der Städte – rudern.

Die Familie Malvezzi kleidete sich standesgemäß nach der neuesten Mode und zugleich typisch venezianisch. Doffo trug die schwarze, bodenlange Toga der Männer mit ausladenden Ärmeln, die sackartig bis zu einem halben Meter herabfielen. Diese Ärmelmode wurde in Venedig “a comeo“ genannt und war nicht nur vorgeschrieben, sondern wies den Träger als zugehörig zum Adel oder höherem Bürgertum aus. Der Stoff war aus kostbarer Seide und mitunter mit feinem Marder- oder Eichhörnchenfell verziert. Hatten die Frauen am Anfang des Jahrhunderts noch weit ausladende Dekolletés und enge Perlenketten getragen, so waren die Kleider inzwischen sehr viel üppiger und weniger figurbetont. Weil der Körper der Frau eher versteckt werden sollte, hielt sich auch Bartolomea daran und zeigte nur ihr leicht hochmütiges Gesicht, ihren weißen Schwanenhals und die zarten, makellosen Hände.

Damit der Luxus bei beiden Geschlechtern nicht ausuferte, unterhielt der “Magistrato alle pompe“ eigene Beamte, die “Provveditori sopra le pompe“. Da die Regeln regelmäßig missachtet wurden, gab es zur Kontrolle sogar Kleider-Razzien in den Häusern der reichen Bürger; Sklaven, die Zuwiderhandlungen ihrer Herrschaften anzeigten, wurde zur Belohnung die Freiheit geschenkt.

Besonders die junge Generation schlug gelegentlich über die Stränge. Bunt bestickte Ärmel mit Fransen und Stickereien aus Gold und Silber versuchte man mithilfe von Gesetzen zu verhindern. Man sprach von den “neuen, hässlichen und würdelosen Kleidern“. Junge Venezianer, auch “Togato“ genannt, lebten hemmungslos ihr Modebewusstsein aus. Dazu gehörten die “Calze“, enge Hosen, die eher wie Strumpfhosen aussahen, und “Zuponi“, üppig bestickte kurze Jacken. Ottaviano trug dazu ein weißes, gebauschtes Hemd, einen Gürtel um die Taille und die sogenannte “Bareta“, eine ovale Kappe. Amadeos Zuponi war aus einfachem, rostrotem Stoff und gänzlich unbestickt. Auch er trug enge Beinkleider, aber darüber eine bauschige kurze Hose mit Rautenmuster, und seine Kappe zierte eine weiße Feder, wie es bei den anderen Gondolieri üblich war.

Ottaviano, dessen Gesichtsausdruck kaum weniger hochmütig als der seiner Mutter war, liebte es, ein Bad in der Menge zu nehmen. Vornehmlich in den ärmeren Wohngebieten, denn dort boten gewöhnliche Frauenzimmer ihre Dienste an. Und Ottavianos Hang zum Vulgären war unübersehbar. Dass genau diese Leidenschaft ihn das Leben kosten sollte, ahnte er freilich nicht. Irgendwann war er auf eine Schneiderei am Rio Marin im Stadtteil Santa Croce am westlichen Ende des Canal Grande gestoßen. Die Gassen der Armen, voller Schmutz und Unrat, beherbergten Fischer, Handwerker, Hilfsarbeiter, Abfallsammler, Totengräber, Brunnenreiniger, aber auch Huren und Bettler. Doch vor allem prägten in den schäbigen Mietshäusern und Spelunken Ratten das Bild. Sodass man durchaus von einer Plage reden konnte.

Die Kunden von Matteo Varrani, dem begabten Schneider, in dessen Werkstatt Schneidertische, Scheren, Spinnräder und Stoffballen von seiner Arbeit zeugten, störte das wenig. Er war flink und äußerst geschickt und achtete peinlich auf die zu verwendende Stoffmenge, die nach der Kleiderordnung gesetzlich limitiert war. Schon deshalb, um einem drohenden Bußgeld zu entgehen. Ottaviano schätzte Matteos fehlerlose Arbeit und kam deshalb immer wieder.

Amadeo hingegen verfolgte ganz andere Motive, die sein Herz regelmäßig höher schlagen ließen. Matteo hatte nämlich eine bildhübsche Tochter namens Alfonsina, die dem Gondoliere schüchterne Blicke zuwarf und damit auf mehr als Gegenliebe stieß. Amadeo konnte sich nicht sattsehen, wie Alfonsina mit feinen Nadeln den Stoff zusammennähte und dabei stets ein fröhliches Lied auf den Lippen hatte. Ihre zarte Figur war in ein weißes, in der Mitte zusammengerafftes, Gewand gehüllt, das die Knospen ihrer Brüste erahnen ließ und im Sitzen ihre wohlgeformten Beine enthüllte.

Ottaviano war die Schneidertochter zu keusch und sittsam. Er mochte keine unterwürfigen Frauen, die kaum den Blick zu heben wagten. Da war Giovanna, eine Hure, die ihre Kundschaft in Hauseingängen in der Nähe fand, ein ganz anderes Kaliber. Sie strahlte Sinnlichkeit aus jeder Pore ihres Körpers, und ihre Blicke waren verheißungsvoll und lockend. Ganz zu schweigen von dem Sinnesrausch, den ihm ihre Lenden boten. Ottaviano konnte nicht genug von ihr bekommen und nutzte jeden Besuch bei Schneider Matteo für ein Schäferstündchen. Doch die unbeschwerte Zeit sollte bald ein abruptes Ende finden, denn der Schwarze Tod sollte siegreichen Einzug in die Lagunenstadt nehmen.

Rebeccas Großeltern, Ezra Cavaglieri und seine Frau Rachel, hatten im „Chatzer“, wie die venezianischen Juden ihr Ghetto nannten, eine Druckerei unterhalten und herrliche Kunstbücher hergestellt. Wo Jahrhunderte lang deutsche, italienische, spanische und orientalische Juden friedlich zusammengelebt hatten. Die Entstehung des Ghettos ging auf den Anfang des 15. Jahrhunderts zurück. Obwohl es nie Pogrome oder Verfolgungen der Einwanderer mit jüdischem Glauben in Venedig gegeben hatte, war das Verhältnis der Venezianer zu ihnen mitunter schwierig. Um einer fortschreitenden antisemitischen Stimmung entgegenzuwirken, erließ der Doge im März 1516 ein Dekret, das noch Jahrhunderte gültig sein sollte: Die Juden sollten künftig ausschließlich auf der kleinen Insel Getto wohnen, deren Name sich wohl auf die dort ehemals ansässige Gießerei bezog. Die zwei Brücken, die auf die Insel führten, wurden nachts durch Tore verschlossen und erst morgens beim Läuten einer Glocke wieder geöffnet. Die Wächter ließen niemanden heraus und nicht hinein. Eine Ausnahme bildeten Ärzte, die den Nachweis zu erbringen hatten, zu einem Kranken gerufen zu werden.

Erst 1797 sollten die französischen Truppen auf Anordnung Napoleons die Befreiung bringen, woraufhin die Menschen auf dem Campo tanzten und Napoleon bejubelten. Dort hatten sich noch im Jahrhundert zuvor bis zu fünftausend Menschen auf begrenztem Raum gedrängt. Später sollte es aber auch positive, romantische Eindrücke für das Gebiet geben. So hatte Rainer Maria Rilke am Ende des 19. Jahrhunderts das Ghetto als einen Ort der Spiritualität bezeichnet.

Frühjahr 1943

Selbst nach Verabschiedung der sogenannten Rassengesetze verblieben viele Juden 1938 noch im Ghetto. Als im September 1943 die Nazis kamen, lebten noch tausendzweihundert dort. Ezra und Rachel Cavaglieri wollten zunächst gemeinsam fliehen, doch Ezra hatte andere Pläne. Er hatte aufmerksam die Presse verfolgt. Auch die Radiomeldungen, die darüber berichteten, was seit 1933 in Deutschland los war. Das Unheil war schleichend gekommen. Als die italienischen Juden aus den öffentlichen Ämtern entlassen wurden und ihre Berufe nicht mehr ausüben durften, wuchs die Sorge um die weitere Entwicklung in Venedig. Ingenieure, Anwälte und Ärzte waren arbeitslos. Selbst die Lehrer an den Schulen und die Professoren an der Universität durften dort nicht mehr tätig sein. Mit der Verschleppung der römischen Juden durch die Nazis war für Ezra der Zeitpunkt gekommen, seine Familie in Sicherheit zu bringen.

»Unsere Tage hier sind gezählt«, sagte er zu seiner Frau Rachel, »wir stehen nicht einmal mehr im Telefonbuch. Eigentlich gibt es uns gar nicht mehr.«

»Wo sollen wir denn nur hin? Die Kleine hat sich gerade erst an die neuen Schulverhältnisse gewöhnt. In der neu eingerichteten Schule hier im Ghetto sind die Klassen sehr klein. Mitunter gibt es nur fünf Schüler. Und sie werden von hervorragenden Lehrkräften wie Professoren unterrichtet, die nicht mehr an die Universität dürfen.«

»Und wir dürfen nicht einmal mehr an den Lido, und man hat uns verboten, ein Radio zu besitzen. Ich habe mich mit Leuten in Verbindung gesetzt, die uns helfen werden, das Land zu verlassen. Die einzige Verbindung zwischen Venedig und dem Festland führt über die Eisenbahn- und Autobrücke, und ich habe erfahren, dass Eisenbahner im Widerstand tätig sind und bei der Rettung von Flüchtlingen behilflich sind. Ich würde vorschlagen, du gehst mit dem Kind schon einmal vor in die Schweiz.«

»Und was ist mit dir?«

»Ich komme später nach oder hole euch zurück, wenn der ganze Spuk hier vorbei ist.«

»Nein, wir gehen nicht ohne dich!«, schrie Rachel verzweifelt auf.

»Sei doch vernünftig. Wenigstens ihr sollt außer Gefahr sein. Du kennst doch mein schwaches Herz. Eine solch anstrengende Reise würde ich vielleicht nicht überleben.«

»Wenn du hier bleibst, überlebst du es vielleicht auch nicht. Außerdem machen diese Leute es bestimmt nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit. Ich nehme an, sie lassen es sich teuer bezahlen.«

»Sie nicht, denn sie handeln aus reinem Idealismus, aber die Schleuser, die die Leute außer Landes bringen.«

»Glaubst du, man kann ihnen vertrauen? Es gibt bestimmt auch Spitzel unter ihnen, die für die Deutschen arbeiten.«

»Uns bleibt keine andere Wahl. Mir fällt es auch nicht leicht, alles, was ich mir hier erarbeitet habe, aufzugeben. Doch in diesen Zeiten geht es ums nackte Überleben.«

Rebecca kamen jedes Mal die Tränen, wenn sie daran dachte, was ihre Mutter über die damalige Zeit erzählt hatte. Esther und Rachel waren zwar mit der Bahn in Sicherheit gebracht worden, aber an der Schweizer Grenze zunächst abgewiesen worden. Schließlich landeten sie in einem Internierungslager, in dem sie einige Monate verbrachten. Für ein kleines Mädchen keine schöne Erfahrung in seiner Kinderzeit.

Nach Kriegsende war Rachel mit Esther zurück nach Venedig gekommen. Aber alles hatte sich furchtbar verändert. Ezra war nur drei Wochen nach ihrer Abreise an einer Herzattacke verstorben, weil er sich so sehr über die Deportationen aufgeregt hatte. Selbst vor Säuglingen, Alten, Rabbinern und Patienten aus den Krankenhäusern und Psychiatrien hatte man nicht Halt gemacht. Insgesamt waren über zweihundert Juden aus dem Ghetto in die Konzentrationslager verschleppt worden. Keiner war von dort zurückgekehrt.

Die Druckerei existierte nicht mehr, und das Haus war kaum wiederzuerkennen. Freunde und Bekannte waren verschwunden. Tief enttäuscht hatte Rachel ihrer Heimatstadt den Rücken gekehrt und nie wieder einen Fuß auf deren Boden gesetzt. Nach einem Umweg über Mailand war sie Ende der vierziger Jahre in die USA ausgewandert. Ein entfernter Verwandter hatte für sie die Bürgschaft übernommen. In New York hatte Esther später ihren Mann Simon kennengelernt. Er glaubte, ihr mit dem Kauf der Wohnung in ihrer alten Heimat einen Gefallen zu tun, doch Esther verspürte ebenso wenig wie ihre Mutter den Wunsch, alte Wunden aufzureißen.