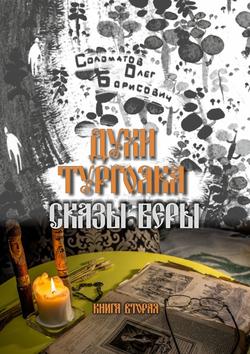

Читать книгу Духи Тургояка. Сказы Веры. Книга вторая - Олег Борисович Соломатов - Страница 3

Духи Тургояка. Сказы Веры

(Книга вторая)

Погружение в семидесятые…

Оглавление…За окном летел пушистый снег наступившего 1978 года, создавая на подоконнике за моим окном легкую, воздушную вату. Я лежал в своей кровати и одним глазом косился на этот рыхлый слой кристаллов, изредка переводя взгляд на телевизор в углу, по которому шел очередной советский фильм про нашу доблестную милицию, всегда раскрывающую самые запутанные преступления. Почему одним глазом? Да потому что на втором выскочил ячмень, от которого глаз отек, а в точке нарыва токало, как будто внутри сидел кто-то и равномерно забивал микрогвозди в мое воспалившееся веко.

Как это обычно бывает, вчера до изнеможения катался с дружками на катке. Разгоряченный, мокрый от пота и с расстегнутой верхней пуговицей куртки, так что, по выражению моей бабушки, было «горло на голе», ну а потом «укатанный» поплелся до дома. Коньки снимать не хотелось, вот всю дорогу и шагал по краям сугробов, чтобы ноги от усталости не подкашивало, а сегодня с утра вот результат: глаза не видно. Лежал я и думал: почему я не могу вспомнить ни одного фильма, где у главных положительных героев не получается выполнить задуманное жизнеутверждающее дело из-за болезней, которыми часто болеют обычные граждане Советского Союза. Ни разу эти киношные герои не жаловались на недомогание, ни разу Штирлиц не появился у Мюллера с фурункулом на глазу, хотя в Германии сырой климат и шпион-разведчик, попавший из другого климатического пояса, обязательно должен испытывать подобные непредвиденные воспаления на теле. Так я рассуждал, когда косился здоровым глазом то на снег за окном, то на экран телевизора.

А может быть, настоящие герои совсем не болеют, и даже когда их ранят в плечо или ногу, делают себе перевязку и через пару минут, словно забыв о боли, бегают, как ни в чем не бывало, пока не победят врага. А уж о болях живота от немытых продуктов или о зубной боли от кариеса в фильмах ни слова! Враг – вот тот совсем больной, и подчас герой даже жалеет его, когда узнаёт, что хоть убивай его, хоть не убивай – всё равно помрет. Но по сюжету враг даже в предсмертных муках, даже в последнюю секунду своей никчемной жизни, пытается навредить герою.

Я откинулся на подушку и задумался. Герой – он, значит, положительный и, соответственно, его должны оберегать какие-то высшие силы от таких мелочей, как ячмень или понос. А если у меня он выскочил, значит, либо я не гожусь в категорию героев, либо высшие силы не помогают мне за мелкие шалости, которые я иногда делаю без всякого злого умысла. Тогда я решил вспомнить последние из таких шалостей, чтобы попытаться исправиться и больше не повторять подобного, а заодно и проверить, повлияет это на здоровье или нет. Мозг стал перебирать последние дни и недели из ближайшего прошлого. Но когда я задавался вопросом, что является точкой отсчета при разделении на «что такое хорошо и что такое плохо», то никак не мог найти этот самый ноль.

Вот не выучил я в музыкальную школу к очередному уроку специальности заданный кусок произведения, но ведь при этом принес из колодца воды для приготовления мамой обеда. Кто в четырнадцать лет холодной зимой целый уличный квартал коромыслом таскал по два полных десятилитровых ведра с водой на худых, даже, скорее, костлявых плечах, тот понимает, что грех невыученных уроков искуплен сполна и даже с излишком. Ну, сбегали мы всем классом с уроков на просмотр фильма «Молодая гвардия» в соседствующий со школой кинотеатр «Энергия», но ведь при этом весь класс теперь мог на пятерки по литературе отвечать, когда это произведение рассматривалось в школьной программе, и смотрели-то мы фильм про героев-молодогвардейцев, а не комедию какую про тупых и недалеких недоумков. Значит, брали пример с героев и хотели быть на них немного похожими. Вот и получается: точно не знает никто и не может объяснить, где проходит эта настоящая граница между добром и злом и как отделить жадность от экономии, игнорирование одного ради достижения другого, а чувство самосохранения – от предательства.

Что вообще это такое – предательство? Вот перебирали мы как-то утром морковку на овощной базе всем классом, а напротив нас, по другую сторону морковных куч, сидели такие же, как мы, ребята и девчата из другой школы, а значит, и из другого района города. Среди наших вдруг поползли разговоры, что нужно поколотить немного «туземцев» из-за пруда, именно там стояла их школа. Я не стал задерживаться после этой переборки овощей около остановки автобусов и колотить никого не собирался. Каждое лето мы в лагере собирались со всех школ города и дружно проводили время. С чего вдруг я должен драться сейчас с такими вот потенциальными друзьями? Тем более что нужно было не опоздать на урок в музыкальную. Сел в автобус и спокойно уехал, а когда во вторую смену пришел в школу, вся одноклассная братия залетела на первый урок во взбудораженном состоянии. Почти у каждого на теле была отметина после недавнего боя. У некоторых фингалы под глазами, у кого шишки на лбу, синяки на теле. Пара человек вообще не пришли в школу. Все бурно обсуждали, какая была мощная драка, как они надавали «варягам» и даже девчонки участвовали в побоище. А вот тех, кто не участвовал в драке, а таких набралось пятеро, объявили предателями и всячески пытались обвинить в трусости.

Конечно, было обидно, что вот так ни за что ни про что объявили предателем. Но предателем чего? Того стадного чувства, когда все бьют и я буду, не разбираясь в причинах. Только потому, что они из соседнего района города. А объяснение простое: у многих одноклассников есть старшие братья, сестры, дядьки и тетки, и все они раньше точно так же дрались, и это наследственное, а у одноклассничков кипит кровь предыдущих поколений, живших в жестких условиях средневекового выживания. Просто бить за то, что кто-то на кого-то криво посмотрел и что-то обидное ответил на складе овощной базы. Хотя я точно видел, что наши задирались первыми, кидая в «варягов» крупными морковками и норовя попасть в них побольнее. Да и, по большому счету, бились-то все на «чужой земле», у базы, которая находилась на нейтральной территории, не в нашем и не во «вражеском» стане, а совсем далеко, в шести автобусных остановках езды от нашего места сбора у школы.

Мне вспомнилось подобное поведение бабушкиных цыплят, недавно вылупившихся и сейчас живущих в большой картонной коробке из-под телевизора. Они были такими милыми желтыми комочками, пока у одного из них не поранилась лапка и не пошла кровь. В одночасье все превратились в каких-то мелких монстриков, заклевывающих раненого. Каждый сосед норовил посильнее клюнуть в ранку, откуда всё сильнее и сильнее начала течь кровь. Видимо, она своим цветом напоминала им о красных червячках, но откуда они могли о них знать, ведь только родились и кроме коробки ничего не видели. Если бы не бабушка, вовремя отсадившая истекающего кровью малыша, его бы точно заклевали до смерти. «Стадный инстинкт», —тогда сказала она. Чего с них взять, одно слово – животные. Вот и сейчас я чувствовал, что в классе сработал тот самый стадный инстинкт, когда при переборке овощей наш забияка кинул «варягу» напротив в голову морковью, тот ответил морковкой побольше, тут же подключились и наши, и их товарищи, вот и понесся «махач».

В общем, обида обидой, а своему внутреннему принципу мирного сосуществования с соседями по району я не изменил. А еще я очень любил в школе предмет биологию и читал всё подряд на эту тему. Сейчас вот вспомнил статью в одном умном журнале, где писалось, что в людях от общих с обезьянами предков нам достался стадный инстинкт, по которому у молодых самцов в период окончания детства и вступления на первую ступень иерархической социальной лестницы срабатывает программа расселения. По-другому – захвата соседних территорий и самоутверждения на них. Вот, получается, и воюем: двор на двор, район на район, школа на школу, показывая тем самым, что мы не очень-то далеко ушли от этих общих предков и их дикие инстинкты давят на наши еще несформированные мозги.

Предателями для драчливых одноклассников мы были недолго. Все те, кому в классе что-то срочно надо от другого по учебе, забывают о внутренних неурядицах, и делая вид, что ничего не было, продолжают общаться, как ни в чем не бывало. А так как в драке не участвовали только ударники и отличница, а у них иногда надо было попросить списать невыполненное домашнее задание, так вот ради этого всеобщего блага, снисходящего на переменах, все задиры и их сотоварищи быстренько забыли про то самое предательство, про овощную базу и про всё, что с ней связано.

Такие вот философские думы обуревали мою голову с опухшим, воспаленным глазом. В это время в комнату вошла мама, подала носовой платок и только что отваренное вкрутую куриное яйцо. Это был один из народных способов лечения ячменей: через наложенный на глаз платок прикладывалось горячее яйцо и, медленно остывая, прогревало воспаление. Греть таким образом, с одной стороны, было вредно из-за того, что процесс ускорялся, а с другой, старики говорили, что так быстрее созреет, а значит, и пройдет за более короткий срок, не успев распространиться на соседние участки. Ощущение горячего яйца на воспаленном месте немного щипало, но отвлекало от боли, и внутри переставали забивать гвозди в веко. Я расслабился, из полусидячего принял лежачее положение и закрыл второй глаз.

Тепло разливалось по кровеносным сосудам и уходило в глубины тела. Да, как хорошо не болеть. Когда человек совершенно здоров, он не замечает и, соответственно, не ценит того времени, которое дается ему для получения знаний, творчества, повышения выносливости, общения с другими, а как только выскочит на глазу такая вот мелкая фигня, так знания не получишь, книгу не почитаешь, творчества ноль, с болью и «косоглазием». Спортом тоже не займешься, еще больнее становится, с другими общаться – вообще облом. Придут пацаны и только ржать будут над моим кривым взглядом, пусть даже незлобно, всё равно обидно. А уж перед девчонками так совсем никак.

Пока размышлял – заснул и выронил яйцо, а потом, повернувшись, еще и раздавил плечом. Что характерно, народное средство всегда реально помогало и простуда на моем глазу, не успев достичь максимума, усыхала, рассасывалась. Так случилось и в этот раз. Через пару дней я уже был готов к новым хоккейным подвигам в коробке с сотоварищами.

Еще за окном лежал снег и до первых проталин было далеко. Это обстоятельство играло за то, чтобы в ближайший выходной сговорить родителей пойти кататься на лыжах. Воскресные прогулки для нашей семьи были делом обычным. Чаще всего мы брали комплекты лыж и от самого дома катили по давно протоптанной лыжне к окраине города. Это занимало минут пятнадцать. Дальше двигались в сторону ветлечебницы уже по пустырю, переходящему в сосновый лес. И уже за ней начинались горки, по которым мы часа два гоняли. Были и низкие, и высокие, и с поворотом, и с трамплином. Начинали с самых легких, а заканчивали самой сложной в конце нашей трассы. Но в этот раз отец сказал, что его записали на лыжные соревнования от цеха и он предлагает поехать вместе на место старта со своими лыжами, а после окончания забегов просто прогуляться там же, пофотографироваться.

Ехать пришлось с пересадками из старого города до автозавода, а там на другом автобусе до поселка Тургояк. Если честно, я практически не попадал на озеро зимой, а только летом, когда посещал загородный лагерь. Для меня весь бело-ледяной вид озера представлял величественную картину с острыми заснеженными вершинами окружающих хребтов, ледяными торосами вдоль береговой линии. На просторах прозрачно-ледяного озерного панциря свободно гулял ничем не удерживаемый ветер с поземкой, который насквозь пронизывал любого своего посетителя.

оз. Тургояк, вид с берега на Заозёрный хребет, зима.

У прибрежных скал меня ждала еще одна сказочная картинка в виде причудливых сосулек, равномерно свисающих у кромки льда с камней. Слипаясь между собой, они создавали впечатление этакой хрустальной юбочки. Их форма была совсем не похожа на обычные сосульки на крышах домов. Больше они напоминали застывшие огромные капли, как последний всплеск волны на берег перед последующим замерзанием. Или как замерзшие слёзы на глазах скал. В лучах солнца они переливались всеми цветами радуги и поднимали настроение.

Пока мы в роли зрителей наблюдали за стартами заводских команд, мама налила из термоса горячего чая и сунула в руку бутерброд с колбасой. Лыжники уходили группами вдоль берега, потом сворачивали в лес и обратно возвращались уже по нему, выкатываясь перед финишной прямой с ближайшей горки обратно на берег. Кто там и чего занял из призовых мест, я даже не понял, так как учитывались данные в личном зачете. Отец принял участие в гонках не из-за высоких показателей, а для массовости, и по очкам находился в средине таблицы. Это его нисколько не расстраивало, и вот, как только завершился последний забег, он отдышался, подъехал к нам, тоже попил чая, мы с мамой обулись в лыжные ботинки, пристегнули лыжи, взяли в руки палки и, не дожидаясь объявления победителей и награждения, тронулись по краю озера в сторону «Форельки». Пройдя немного, лыжня резко повернула под углом в девяносто градусов и направилась в противоположную от поселка Тургояк сторону озера, почти через его центр.

Местами снега на поверхности не оказывалось из-за сильных и частых ветров. В таких местах я видел толщу прозрачного льда, под которым разверзалась черная глубина озера. Лишь мелкие трещины говорили о том, что я был на льду, а не в воде. Озеро в этом месте должно было иметь глубину до тридцати двух метров, и, когда я сравнивал полуметровый лед с таким расстоянием до дна, он мне казался тоненьким кожным слоем на огромном теле водяного монстра, готовым в любой момент порваться и поглотить нас в черных глубинах. Но мне почему-то было нестрашно. У меня было стойкое ощущение, что я уже испытывал чувство погружения в эти озерные пучины.

оз. Тургояк, художник-ветер огромной кистью снег пометил…

Через поземку, лед и наст мы продвигались вперед. На небе ни облачка, солнце слепит, отражаясь от снега, временами раздаются странные звуки, напоминающие треск лопнувшего льда. В такие моменты мы останавливаемся, прислушиваемся, потом осторожно продолжаем движение. После очередного треска снег под ногами начинает темнеть, и на глазах пропитывается водой. Мы с бешеной скоростью начали движение по этой хлюпающей поверхности. У родителей глаза, как в сказке «Огниво», размером с чайные блюдца. От лыжных палок в стороны разлетаются брызги. Гонка с ускорением продолжается уже десять минут. Наконец мы выбираемся на сухой лед. Огромное мокрое пятно позади. Перевели дыхание. Оказывается, пока мы боролись за выживание, практически прошли две трети пути до острова Веры. Было решено дойти до него и там остановиться, попить чай с оставшимися бутербродами. Так и сделали. Почти при подходе к берегу острова на одной из торчащих изо льда сухих берез я заметил фигуру человека. Когда подъехали почти вплотную, это оказалась невысокая старушка в стареньком замусоленном тулупе из овчины. Ее редкие седые волосы вырывались из-под кроличьей, такой же потертой, шапки-ушанки на волю и развевались, как флаг на ветру. Она с усмешкой посмотрела на нас и спросила:

– Что, братцы-кролики, испугались озерной водицы? Видела, как вы драпали от центра Тургояка. Думала, лыжи под вами вот-вот загорятся синим пламенем. – При этом она тихонько засмеялась своим сипловатым тоненьким голоском.

Отец сказал, что мы на озере впервые катаемся на лыжах и действительно напугались. На что она пояснила, что озеро, как любой живой организм, дышит. Что во время этого дыхания ледяная кожа вздымается вверх или прогибается вниз, при этом местами лед колется, и через эти трещины начинает сочиться вода. Она натекает поверх льда на несколько сантиметров и замерзает, всё почти так же, как при затягивании ран на теле человека. Никакой лед не ломается на куски и не образуются полыньи, а значит, утонуть в таких местах невозможно, только намочить одежду в момент падения. «Если, конечно, сильно не гневить духов озера», – добавила она, и снова рассмеялась. Мы поблагодарили старушку за консультацию, и тронулись вглубь острова, к тем пещеркам, о которых я рассказывал родителям после прошлогоднего похода. Напоследок обернувшись, мама спросила, как ее зовут и не холодно ли ей сидеть вот так, на ветру, зимой, вдалеке от города и поселка. На что она ответила:

– Уж верно девяноста девять лет кличут меня бабушкой Пелагеей, живу тут рядышком. А сидеть совсем даже не холодно, привыкла к этой озерной погодке. Даже проказник-мороз меня саму боится и не пристает. А я уж и ничего, и никого не боюсь. В мире со всеми живу. Вернее будет, доживаю.

И она вновь засмеялась своим старушечьим, скрипучим, как старая сосна голоском. Вдогонку она еще что-то крикнула, но ветер до моих ушей донес только еле разборчивое: «…еще увидимся». А мы тем временем продвигались очень медленно вглубь острова. Снегу было мало только на самом озере, а в лесу его оказалось отцу выше колен, а мне, соответственно, почти до пояса. Протоптанной лыжни на острове я не увидел. Тишина, одиночество и покой. Редкие крики птичек на солнечной стороне острова, воздух, казалось, остановился. Каждое слово словно звенело, многократно отражаясь от стволов соседских сосен. Рядом над головой стучал дятел, роняя на снег растрепанные сосновые шишки. Огромные снежные лапы свисали с веток подлеска. Проходя мимо, я лыжной палкой задевал нижние, и они с шумом обваливались на землю. Падая, создавали снежное облачко вокруг, и каждый разлетающийся по округе кристалл играл на солнце, как бриллиант, всеми цветами радуги. Кто сказал, что снег белый? Наверно, только тот, кто его не видел так близко, как я. Глядя на заснеженную поверхность вокруг себя под самым носом, я различал все цвета радуги от каждой снежинки. Все вместе они создавали веселую разноцветную картину окружающего мира. Эта картина была сказочно красива, и завораживала мое сознание. Мне казалось, что я плыву в этом разноцветии, являясь с ним единым целым, и это состояние умиротворения я уже когда-то испытывал, это точно! Но где и когда, память не пускала на свой порог. Немного портил идиллическую картину холод, но он был не жесткий, а предупредительный. Словно я залез в чужой огород, и сторож своими покашливаниями предупреждает, что видит меня, что нельзя брать чужого, что вот уже идет на проверку, чтоб уходил восвояси, а то пальнет из берданы…

Подумав о чужом огороде, я вспомнил, как с одноклассником Толиком мы прошлым летом пытались забраться в соседний с его домом огород к одной древней бабульке. Росли у нее там крупные, сочные и очень сладкие яблоки. Были они и у товарища, но мельче и совсем невкусные. И вот мы влезли на каменную стену сарая, у которого надстройка второго этажа и крыша были из досок. Одна стена его была общей с соседским огородом. Мы решили по выступающему каменному краю, держась и перехватываясь за доски второго этажа, пробраться на соседскую территорию, набрать яблок в карманы и тем же путем вернуться. Но, видимо, воровство, оно и в Африке – воровство. Где-то что-то пошло не так или кто-то сверху это узрел, и вот я, стоя на краю каменной стены, пятками на высоте трех метров от грядки с луком, делаю очередной шаг вдоль дощатой стены, перехватываюсь левой рукой за соседнюю доску, при этом правой уже отпускаю ту, за которую держусь. Одно мгновение… И я уже парю в воздухе, над моей головой, как пропеллер, вращается доска с ржавыми гвоздями, за которую я только что взялся… В следующее мгновение я уже приземляюсь своим задом в центр луковой грядки, и доска бьет меня по лбу, дополнительно вбивая, как молотком, в рыхлую землю. Толик, шедший за мной, сначала ничего не понимает в происходящем, а когда до него доходит, от смеха тоже спрыгивает со стены. Мое счастье, что гвозди оказались в стороне от места удара. Отделался только отбитым слегка задом и огромной шишкой, первое время напоминающей мне о том, что воровать яблоки из соседского огорода нехорошо. Да и не только яблоки, и не только из соседского огорода.

С этими мыслями-воспоминаниями я и про холод забыл, и про усталость, а лишь пыхтел, и шагал след в след за впереди идущими родителями, торившими дорогу по острову. Добравшись до пещерки, мы сделали остановку, сняли лыжи, разгребли у большого пня снег, посидели, доели с остывающим чаем бутерброды, и после спустились между камней вглубь. Помещение было теснее, чем летом, скорее от того, что мы были в зимних одеждах. Камни свода в некоторых местах отсутствовали, и через эти прогалы внутрь насыпался снег. От камней тянуло одиночеством и холодом, но внутренне я чувствовал, что здесь прожило не одно поколение людей. А их отсутствие навевало, даже не знаю почему, это чувство одиночества и какой-то невосполнимой потери. От света, падающего из потолочных дыр и выступающих камней внутри, на стенах пещеры вырисовывались причудливые образы животных. Но эти картинки не перебивали того всплывшего чувства уныния и безысходности.

Я вылез из пещерки на солнечный свет, и сразу немного полегчало на сердце. Продираясь через снег, пошел в сторону невысокого скального выступа. Он был совсем недалеко, но высокий снег сильно затруднял движение. Несколько раз я ногами попадал в какие-то расселины между камнями под снегом, в которых стопы застревали, но я упорно карабкался вверх. Спустя несколько минут я добрался до верхней точки, разгреб снег по сторонам и сел отдышаться. Яркий солнечный диск уже прошел точку зенита и медленно начинал опускаться к макушкам сосен, ближе к Липовой горе. Я на несколько мгновений замер и прислушался к стуку своего сердца. Оно, как ни странно, быстро успокоилось после интенсивного подъема и сейчас билось уверенно, создавало мощные толчки, как будто его подключили к дополнительному источнику питания. Накатывающая волна непонятного чувства захлестнула. Создавалось впечатление, что я превратился в своего рода проводник, кусочек медной проволоки, замкнувшей землю и небо. Как будто через меня прошел такой сильный разряд, что я вот-вот потеряю сознание. Нахлынувшее тепло начало подниматься от кончиков пальцев ног и, как сосуд, наполнять тело чем-то ярко голубым снизу вверх, и навстречу ему из макушки устремился поток с золотистым сиянием сверху вниз. Встреча потоков произошла, по ощущениям, в районе сердца, образовывая круговорот.

Я поднял глаза к солнцу, окружающий мир уплывал, растворялся в тумане. Оставалось только Солнце – теплое, яркое, всеобъемлющее. Пришло ощущение большого города – Солнца, в котором все жители вокруг тебя узнали и приветственно вскидывают руки. Перед глазами высокие городские ворота с распахнутыми створками, а за ними огромный город, наполненный приветливыми жителями в светлых одеждах, напоминающих славянскую традицию с вышивками, кушаками, косоворотками. Было чувство, что я их всех давно знаю и, что все они – мои родственники. Ближе всего ко мне стояла приветливая голубоглазая женщина. Она протянула ко мне руки и, назвав сынком, с улыбкой спросила, где я так долго пропадал, что она меня уже и не чаяла увидеть в живых. Я без страха уже собирался сделать первый шаг навстречу к ней и всем этим людям.

На мгновение мне показалось, что солнечный диск перекрыло облако и яркие краски стали блекнуть. Сколько в этом состоянии отрешения от окружающего мира я был, сказать было невозможно. Может, секунду, может – вечность. Вдалеке за спиной я услышал голос, но он звучал в диссонанс всему окружению и нарушал всеобщую гармонию состояния. Пришлось нехотя подчиниться, и внутренним усилием остановить попытку движения из ворот. Когда я открыл глаза, передо мной на камне стояла немного растерявшаяся мама и терла лоб снегом. Он, как масло на сковороде, таял и каплями стекал по щекам за отворот свитера. Увидев, что я моргаю и начинаю брыкаться от холодного снега, она немного успокоилась, потянула меня за воротник куртки вниз с горки. Медленно передвигаясь по рыхлому снегу, я поплелся за ней. У основания горки родители решили, что я надышался избытком кислорода на свежем воздухе, и решили двигаться в обратную сторону по проторенной нами же тропе.

На берегу перед островом уже никого не было. Старушка как будто испарилась. На остров от места нашей встречи, кроме нашей лыжни, следов по снегу не было, а на льду озера в пределах видимости ее не было видно, хотя далеко такая старенькая бабулька уйти не могла. Начало вновь мести. «Чудеса», – подумал я тогда.

Добравшись до дома, ближе к вечеру я уже не мог «ни петь, ни свистеть». Так нагулялся, что даже не стал ждать, когда мама разогреет ужин, и, скинув верхнюю одежду, рухнул на кровать. Спал крепко, не видя снов, не чувствуя, как с меня стянули остатки одежды, расправили кровать и оставили спать до утра. Показалось, что я только положил голову на подушку и в следующее мгновенье уже проснулся в этой же позе. Но было уже утро следующего дня.

Вновь всё шло по накатанному расписанию. Школа, музыкальная школа, домашние задания, гуляния с соседскими ребятами по улице. Весна была дружной, снег сошел очень быстро, но потом пару раз выпадал снова толстым слоем, дабы напомнить местным жителям, что они живут не на черноморском побережье Северного Кавказа, а всего лишь на берегу реки Миасс Южного Урала. Настроение у учеников было чемоданным, впрочем, как и у учителей, которые ждали каникул не меньше детей. А я ждал, что отец придет с работы и объявит, что снова купил на заводе для меня путевку в пионерский загородный лагерь на озере Тургояк. И однажды это свершилось… Переводные контрольные, последний звонок, выставление четвертных и годовых оценок, и – свобода! На три месяца.