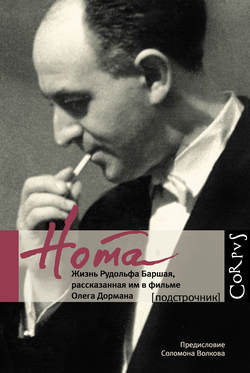

Читать книгу Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана - Олег Дорман - Страница 12

Нота

9

ОглавлениеВ семидесятые годы девятнадцатого века Рубинштейн, основатель Санкт-Петербургской консерватории, пригласил в Россию профессором по классу скрипки одного из лучших музыкантов того времени Леопольда Ауэра. Он тут стал Леопольдом Семеновичем, получил звание придворного солиста, потом дирижировал, с огромным успехом проехал с оркестром по Европе, пропагандировал русскую музыку и вообще сыграл большую роль в российской музыкальной жизни. Чайковский посвятил ему “Меланхолическую серенаду” и скрипичный концерт. Пришел к Ауэру домой и сыграл ему этот концерт на фортепиано, а Леопольд Семенович, хотя и был восхищен, говорит: партия скрипки написана неумело, многое надо поправить. Чайковский обиделся и посвящение снял. Ауэр сам отредактировал партию скрипки и через некоторое время так сыграл концерт, что московские слушатели были потрясены, все критики об этом писали. Чайковский, правда, к тому времени уже умер. Но главное – Ауэр создал русскую скрипичную школу. Яша Хейфец, Мирон Полякин, Ефрем Цимбалист, Натан Мильштейн – все эти великие музыканты двадцатого века были его учениками. И среди них – Лев Моисеевич Цейтлин.

Когда Цейтлин закончил курс у Ауэра, он поехал в Берлин. Там еще был жив ауэровский учитель Иоахим. Старик был еще жив. Когда-то он был близким другом Брамса, переложил его “Венгерские танцы” для скрипки, Брамс очень ценил его как музыканта и посвятил Иоахиму скрипичный концерт. Цейтлин хотел получить уроки от учителя своего учителя. Очень вскоре его, двадцатилетнего мальчишку, пригласили концертмейстером в знаменитейший парижский оркестр Lamoureux. Там он подружился с Дебюсси и как концертмейстер играл все премьеры его сочинений и все эти гениальные соло в “Послеполуденном отдыхе фавна”, в “Играх”, в “Море”.

Тем временем Сергей Кусевицкий организовал в Москве первый постоянный симфонический оркестр. Кусевицкий считался лучшим контрабасистом мира. Играл он в оркестре Большого театра. На какой-то сезон ложу над просцениумом – это такая ложа дорогая, для важных людей, – снял Ушков, знаменитый чаеторговец. Он приходил туда со всей семьей, в том числе с очень красивой дочкой. Кусевицкий с контрабасом сидел лицом к ложе. Девушка ему страшно понравилась, он на нее смотрел – и девушка на него смотрела. И он ей тоже понравился. Ну, один спектакль, другой. Потом он улыбнулся ей – она тоже в ответ улыбнулась. На следующем спектакле Кусевицкий уже ей кивнул, она тоже с ним поздоровалась. Потом они встретились в антракте, в фойе. В общем, дело кончилось свадьбой.

Кусевицкий оставил Большой театр, уехал с женой в Европу и стал учиться дирижерскому искусству. Брал партитуры, ходил на концерты Малера, Никиша, величайших дирижеров, внимательно следил за их жестами, а потом дома перед зеркалом повторял. Приглашал аккомпаниатора, который играл ему на рояле, а сам дирижировал перед зеркалом. Через некоторое время он дал концерт, в котором Рахманинов играл свой концерт для фортепиано, а оркестром дирижировал Кусевицкий. И Никиш ему сказал, Кусевицкому, что ничего подобного никогда не видел: чтобы человек так быстро достиг таких высот в дирижерском искусстве.

Во Франции Кусевицкого совершенно покорила новая музыка – Равель, Дебюсси, он хотел исполнять их в России. Вернулся и начал собирать собственный оркестр. Он имел возможность предложить самые высокие оклады и пригласил самых лучших музыкантов. С первых же концертов стало ясно, что родился выдающийся оркестр.

Вот в этот оркестр концертмейстером он пригласил Цейтлина, и Цейтлин возвратился в Москву.

Оркестр Кусевицкого очень любили. Вообще, Кусевицкий был из породы великих русских просветителей. Всегда к концертам печатались программки с биографиями композиторов, с разбором музыки, регулярно давали специальные концерты для молодежи, для небогатых людей, Кусевицкий считал такие общедоступные концерты очень важным делом. Он организовал музыкальное издательство, где печатали молодых композиторов – Скрябина, Стравинского, Прокофьева. Потом оркестр Кусевицкого проехал по всей Волге, по провинциальным городам. Переполненные залы, благодарная публика, огромный успех – это было событие в культурной жизни. Потом началась война, многие оркестранты ушли на фронт. А затем революция. Кусевицкий отправил семью в Европу, сам остался с оркестром. Это желание приобщить массы к искусству им двигало и казалось ему созвучным новой эпохе. Он играл для народа, сбросившего, значит, иго самодержавия, дирижировал в Большом – музыканты сидели в валенках, шарфах и шапках, потому что отопления уже не было, пытался организовать музыкальное образование, создать музыкальную академию. Пока ему наконец не дали понять, что ему тут не место. Несколько лет он бился. Только когда стало совсем невыносимо, распустил свой оркестр, сказал им “отныне наши пути должны разойтись”. Мне рассказывал Цейтлин, что Кусевицкий вел себя очень порядочно, напоследок сделал для музыкантов все, что только мог. И эмигрировал, уехал к семье. Много играл в Европе русскую музыку – он, в частности, предложил Равелю сделать оркестровку “Картинок с выставки” Мусоргского, и Равель написал свой шедевр. В конце концов Кусевицкие оказались в Штатах. Сергей Александрович возглавил Бостонский симфонический оркестр и сделал его одним из лучших оркестров в истории музыки. Причем там он тоже воспитывал публику, приучал слушателей к Скрябину, Дебюсси, Стравинскому, много играл современных композиторов – и основал, как мечтал, музыкальную академию, легендарный Тэнглвуд, где занимались Бернстайн, непосредственный ученик Кусевицкого, Маазель, Аббадо, Мета, – я только дирижеров называю, списку конца нет.

Ауэр и почти все его ученики уехали из России после революции. Цейтлин остался. Он тоже был из породы просветителей, и его идеалы, как ему показалось, совпадали с идеалами коммунистов. Так что он долгие годы подписывал свои письма “с горячим коммунистическим приветом” – пока не понял окончательно, что происходит.

Лев Моисеевич был величайший музыкант, величайший, – и педагог милостью божьей. Со мной он сразу стал учить сонаты Баха для скрипки соло. Есть такое удивительнейшее сочинение у Баха, гениальнейшие сонаты. Бах для одной скрипки умудрялся писать полифоническую музыку[1], и даже фуги. Подумайте: в фуге звучат то последовательно, то вместе несколько голосов – и все их играет один смычок! Чудо природы эти сонаты Баха.

Я, разумеется, пришел на урок со скрипкой. И Цейтлин тоже пришел со скрипкой. У него был Андреа Гварнери – не самый знаменитый из Гварнери, самый знаменитый был Джузеппе, а вот этот Андреа – редкость большая и совершенно изумительный. Как потом оказалось, Цейтлин давал его достойным ученикам на выступления.

Он достал Гварнери и заиграл. Я не могу описать, но слышу так ясно, как будто музыка звучит прямо здесь. Помню подушечки пальцев на его левой руке: они были совершенно плоские, как будто природой созданные для игры на струнном инструменте. Но на самом деле не природой – это он их такими сделал бесконечной работой.

Отложил скрипку. “Ну, теперь ты играй”. Я заиграл. Он говорит: не контролируешь третий палец, все время убираешь с грифа, когда он не занят, так нельзя. Палец всегда должен быть наготове, как молоточек в рояле. Следи. Приходить ко мне будешь два раза в неделю. (Обычно с профессором занимались один раз, а другой раз с его ассистентом.) Принесешь чистую тетрадку.

Я завел тетрадку, и каждый раз он туда сам записывал, что и как я должен делать: расстановка пальцев, атака, работа со смычком. Начинаю играть, он сразу останавливает: где третий? От привычки сразу не избавишься. Через несколько занятий Цейтлин снова заметил, что я убрал палец с грифа. Остановил меня: “Рудик, говорю в последний раз. Больше повторять не буду. Ясно?” – “Ясно”.

Перед Бахом Цейтлин преклонялся. Говорил: “Ты должен играть Баха все время, всю жизнь, каждый день. Потому что если ты можешь сыграть всё, но не можешь сыграть сонату Баха, значит, ты не можешь ничего. Правда, если ты можешь сыграть сонату Баха – это еще не значит, что ты сможешь сыграть все остальное”.

Играем соль-минорную сонату. Там замечательная многоголосная фуга. Первый голос… второй вступает, третий… четвертый! И голоса эти объединяются в аккорд, что очень трудно сделать, нужно обладать так называемой аккордовой техникой. “Для этого, – говорит Цейтлин, – тебе в помощь пойдут этюды Донта”. Это специальные этюды, которые сочинил учитель Иоахима. Они развивают кисть руки и умение играть всеми частями смычка. Цейтлин рисовал мне в тетрадке диаграмму: вот это играется четвертой частью смычка, это половиной, это тремя четвертями. Мелом на древке разметил части и говорит: “Ты должен заниматься каждой частью смычка особо. Берешь какой-нибудь этюд, хотя бы даже знаменитый “Перпетуум мобиле” Паганини, трудный очень, и играешь все концом смычка, все эти триоли играешь. Устал? Не-ет, ты должен забыть это слово. Вот так весь этюд сыграешь, потом пойдем дальше. А “дальше” будет заключаться в том, что ты начнешь его играть серединой смычка, точно серединой смычка. Если будешь все это добросовестно делать, своих рук через пару месяцев не узнаешь”.

Это, поверьте, сложнейшая задача – весь “Перпетуум мобиле” так сыграть, очень трудно. А если кто особенный энтузиаст, тот может взять смычок за самый верх, чтобы колодка оставалась внизу, и попробовать так сыграть. Такое уже каждый не сумеет. Тут необходимы особые способности, которые есть у единиц. Вот тут становится ясно, кто есть кто.

Цейтлин говорит: “Исключительно важно иметь чувство распределения смычка, то есть чувствовать заранее, где дать больше смычка, где меньше. Сейчас я тебе могу показать, нарисовать схему. Но моя цель – чтобы ты делал это по собственному чувству и пониманию. Только тогда это будет ценно”. И я действительно этому научился и бесконечно ему за это благодарен. Только не сразу послушался, когда он говорил, что хороший смычок не менее важен, чем хорошая скрипка. Легкомысленно отнесся. Потом понял. Смешно, я недавно вспоминал об этом, когда у меня украли смычок, который я купил во Франции чуть не за пятнадцать тысяч франков. Сделал его мастер по имени Симон, ученик великого Вильома. Сперли Симона, и с тех пор я не играл: не могу.

Цейтлин был очень строг, очень добр – и при этом строг. Мог сказать студенту: ты к уроку не приготовился, нам с тобой заниматься нечем – иди домой и разучи вещь как следует. Или смотрит, как на уроке кто-то играет только тремя пальцами, и говорит: “Ты, дружочек, не хочешь перейти на арфу? Там мизинец не понадобится. А на скрипке так не играют”.

На него не обижались, но некоторые посмеивались. Его серьезность была им непонятна, неведома. Цейтлин был с такими учениками вежлив, но не более. Всегда перед началом занятия заводил будильник. “Пожалуйста, начнем”. Через сорок пять минут будильник с грохотом звенит, прыгает по столу, Цейтлин его точным движением накрывает и говорит ученику: “Спасибо, дружочек, все”. А дружочек мог быть посреди пьесы – не важно. “Пригласи, пожалуйста, следующего”.

Но с теми, кто относился к делу всерьез, он работал без устали. Однажды что-то у меня не получалось. Цейтлин подошел к двери класса, запер ее на засов, выключил будильник. И урок длился три часа. Все это время следующие просидели в коридоре. Такое случалось много раз, и я сам, бывало, ждал в коридоре у закрытой двери.

Он требовал безукоризненного ритма. Причем вместо метронома сам, сидя, отбивал ритм ногами. Ровно-ровно-ровно. Если я какую-то ноту передержал или, наоборот, нота не прозвучала, он сразу: “Стоп, еще раз возьми”.

Играть просто по чувству может всякий. Но настоящая сила музыки рождается, когда твоя игра – эмоциональная, выразительная – строго подчинена ритму. Цейтлин говорит: “Только тогда это будет ценно. Запомни, ты должен точно исполнять, что написано в нотах. Целая нота состоит из четырех четвертей – и никак не меньше, ты не имеешь право играть ее короче. Осьмушка – ровно две шестнадцатых. Ровно – а не приблизительно”.

В скрипичном концерте Бетховена есть такие виртуозные пассажи, которые все скрипачи на свете играют с ускорением, как бы отдавшись вдохновению и стараясь быть блестящими. Когда студент так играл, Цейтлин морщился, как будто ему на ногу наступили: “Ну что ты творишь, – он говорил, – что ты делаешь с этой музыкой?! Ты хочешь ее улучшить? Напрасно. Не родился еще человек, который может улучшить Бетховена”. Студент оправдывается: мне хотелось свободно это сыграть, по чувству. Цейтлин говорит: “Но Бетховен тебе всю свободу предоставил! Вот он написал триоли, вот квартоли – надо только их точно сыграть, и получится та самая свобода, rubato[2], к которому ты стремился. Только такое rubato, как Бетховен хочет, а не ты, балда”. Обнимает парня за плечи и показывает на портрет на стене, у нас в классе портрет Бетховена висел: “Посмотри на это лицо – как ты думаешь, может он одобрять необязательность, фривольность? Бери скрипку, играй снова, только смотри ему в глаза – и все сам поймешь”.

Столько лет прошло – а я не встречал скрипача, который сыграл бы концерт Бетховена так, как учил Цейтлин – и как играл он мне однажды в классе. Позже я слышал от стариков-музыкантов, что он вообще считался лучшим исполнителем этого концерта в мире. Помню звук, постановку пальцев – и неповторимую ясность. Никакой суеты, быстрые темпы чуть медленнее, чем у других, медленные – чуть быстрее, ничего чрезмерного, и от этого каждое чувство в музыке приобретало такую полноту и силу, что делало тебя, слушателя, таким, каким ты себя не знал.

1

Полифоническая музыка – музыка, основанная на одновременном звучании нескольких равноправных мелодических линий.

2

Tempo rubato (дословно “украденное время”, от итал. rubare, “красть”) – легкое отклонение темпа от композиторской нотации, один из элементов трактовки произведения исполнителем.