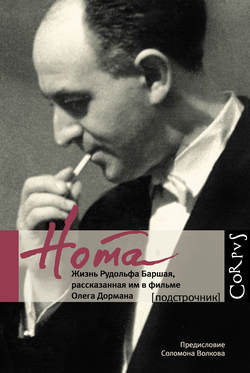

Читать книгу Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана - Олег Дорман - Страница 4

Нота

1

ОглавлениеМама была дочкой атамана Кубанского войска. Жили они в станице Лабинской. Речка Лаба – приток Кубани. Атаман – это очень высокий чин, и, соответственно, мама получила очень хорошее образование. Он отправил свою дочку в Майкоп, в лицей благородных девиц. Там она изучала языки, немножко музыку, играла на рояле – была очень образованная девица. А кроме того, говорили, что казачка Мария – самая красивая женщина на Кубани. И правда, так оно и было, мама была очень красива. И папа потерял голову. Он приехал в эту станицу по делам каким-то, он был коммивояжер, такой, знаете, командировочный, ездил по делам фирмы. И влюбился, потерял голову. И женился.

Звали его Бенджамином, Беньямином по-еврейски. С таким именем в дальнейшем жить он не рискнул. При советской власти за такие имена преследовали. Он изменил имя. Думаю, это не очень страшно – это ведь не то что изменить Богу. Папин старший брат Арон геройски воевал в Первую мировую, и генерал ему сказал: “Арон, крестись, большую карьеру в армии сделаешь”. На что этот умница Арон ответил: “Ваше превосходительство, если я изменю своему Богу, то могу изменить и царю-батюшке, а этого я бы никогда не хотел”. Генерал похлопал его по плечу, сказал: “Молодец, Арон!” – и потом всячески ему помогал.

Мама вышла замуж за еврея не по случайности. Ее отец, главный атаман казачий Давид Алексеев, был субботником, он принял еврейскую веру. И за ним вся станица последовала. Они там все были субботники. В станице был особый дом, синагога, куда все эти казаки ходили молиться. Помню, как они наматывали себе на руку специальный кожаный ремешок, на лоб – коробочку со священными текстами внутри, и молились.

Дед верил глубоко, искренне, дома все обряды строго соблюдались. Если увидит на столе одновременно мясное и молочное – мог кухню разнести. И вот он хотел, чтобы мама вышла замуж за еврея. Но до свадьбы их не дожил, умер от эпидемии оспы, оставил вдову, бабушку Веру, с четырьмя дочками, мамиными сестрами, и два дома. На свадьбу бабушка подарила один из этих домов маме и отцу.

Папа был родом из местечка Свислочь в Белоруссии. Его предки, как я знаю, пришли туда из Венгрии, Баршай – распространенная фамилия в Венгрии. Возле будапештской консерватории даже есть улица Баршая – Баршай Уца. И местные все меня пытали: “Ну, признайся, Рудольф, что ты мадьяр”. Ни фига. Не мадьяр.

Папин отец был мудрейший человек. Звали его Вульф Баршай. Он был в тех местах вроде третейского судьи, пользовался огромным уважением. Мы к ним ездили несколько раз с папой и мамой. Местные дамы маму плохо приняли. И еврейки, и белоруски, они там заодно были, за что-то ее невзлюбили, и мама очень переживала. Однажды я вытирал свои игрушки – у меня был такой ритуал, раз в неделю я наводил порядок и протирал тряпкой все игрушки, – а мама с дедушкой Вульфом сидела в другой комнатке за столом и плакала. Я не знал, что поделать. Я маму любил нежно, страстно, самозабвенно, и мне всегда так было больно, если ей что-то не так… А дедушка положил ладонь ей на руку и говорит: “Не плачь, Мария, не плачь, милая, они так отнеслись к тебе только потому, что ты очень красивая. Ты такая красивая, каких на свете мало, и поэтому женщины завидуют. Ты их пойми и постарайся простить”. Вот так он говорил, и постепенно мама успокаивалась, успокаивалась. Он встал, обнял ее и привел ко мне: поиграй лучше с сынишкой.

У папы было несколько братьев. Один поехал в Одессу, стал очень образованным человеком и сделался известным книготорговцем. Он умер еще до войны. А другой брат тоже был книжником, его в России хорошо знали: он стал директором Коллектора массовых библиотек. И благодаря ему я в свое время смог прочесть книги, которые очень мало кто в Советском Союзе имел право читать. Они издавались специально для высшего партийного аппарата, для номенклатуры. Мемуары Черчилля, например.

Детство я провел в раю, до четырех лет. Это что-то удивительное, какая была там прелесть, в нашей Лабинской. Какая зелень, какие там были фрукты, какие там были арбузы! Сидим за столом, и папа говорит нашей работнице, Дусе: смотри-ка, Дуся, телега идет, арбузы везут. Сбегай, пожалуйста, узнай, сколько за всю телегу он хочет. Дуся сбегала, вернулась. Пятнадцать рублей вся телега. Значит, по семь копеек за арбуз. Другой наш работник головой качает: “Дороговато. А ну, я сбегаю, может, он за десять телегу отдаст”. Побежал, вернулся, говорит: уже купили все. А через пять минут еще телега едет.

Бабушка меня очень любила, баловала, стремилась что-то для меня приятное сделать. Однажды позвала на рыбалку. Пойдем, говорит, на Лабу, я купила снасти. Только сначала червяков накопаем. Пошли с ней в огород, накопали червяков, положили в банку, отправились на реку. По дороге встретили знакомого казака. Он посмотрел в банку и говорит: “Надо ж, какие червяки жирные. Сам бы съел – да рыбе надо!” Смешно, правда? В простом народе, знаете, в деревнях, очень много людей и занятных, и приятных, и остроумных по-своему. И нет оснований над их остроумием посмеиваться свысока, можно только восхищаться им.

Потом начались репрессии. Это год двадцать восьмой – двадцать девятый. Репрессировали, главным образом, семьи состоятельных землевладельцев, каким, конечно, был мой покойный дед-атаман. Всякий, кто имел собственный дом, подлежал репрессиям. Расстреливали или ссылали в Сибирь. Оставаться было опасно для жизни. И однажды папа пришел к нам и сказал: дети мои, сегодня ночью в четыре часа будет за нами подвода, “линейка”, мы уезжаем отсюда навсегда. Собирайте только самое важное, берите теплые вещи.

Помню, как я сидел на верху груды чемоданов и узлов, повязанный бабушкиным платком. Было холодно, в горах уже выпал снег.

Всю жизнь я мечтал снова оказаться в Лабинской. И спустя много лет, уже будучи дирижером, приехал с оркестром на гастроли в эти места. Мы давали концерт в Пятигорске. На него пришли казаки, послушали, похлопали, потом подошли ко мне: “Дирижер, ты откуда родом?” – “Из Лабинской”. – “Ну точно, он. Пойдешь после концерта к нам ужинать, мы твои родственники. Друзей приводи”.

Сидим, выпиваем, мне говорят: “Сейчас придет двоюродный дед твой, брат Давида Алексеева. Он совсем старенький, мы хотели за ним сходить, привести, но он сказал, что казак и может сам дойти”. Казаки ведь гордые очень.

Дверь открывается – стоит дед. Щупленький, маленький, в сапогах, в казачьей форме. Остановился в дверях, стоит и смотрит на меня. Потом говорит: “Руня, это ты?” Я говорю: “Я”. – “А ты помнишь, как я тебя на коленях держал?” – “Помню”.

И он заплакал. Стоя в дверях, этот казак заплакал.