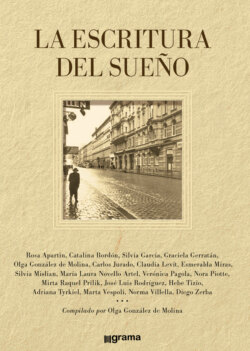

Читать книгу La escritura del sueño - Olga González de Molina - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеSutilezas del sueño: entre deseo y goce

Catalina Bordón

La palabra “sutileza” la toma J.-A. Miller de un artículo de Freud, llamado “La sutileza de un acto fallido”, (1) de 1933. Se trata de un lapsus calami de Freud que lo conduce a encontrar diferentes capas de sentido hasta dar con la causa del error en la escritura.

La palabra sutileza también representa la perspicacia, la argucia o astucia, y también el instinto y la intuición. Y algo más que nos conducirá a la última enseñanza: el destello, o como diría E. Laurent: El relámpago, que en tanto relámpago del parlêtre, es el acontecimiento de cuerpo que marca el cuerpo como “hierro vivo”. (2)

Lapsus, acto fallido, síntoma y sueños, son todas formaciones del inconsciente que funcionan con igual estructura. Es como dice J.-A. Miller en su Curso Piezas sueltas, son los bordados en torno a lo real, y el modo de “Hacer pasar el goce […] a la contabilidad”. (3)

Aventurarnos en pensar esa contabilidad en su equivocidad nos dará ciertas pistas para seguir investigando la incidencia del sueño en la clínica psicoanalítica. Contabilidad: lo que es posible de ser contado, ya sea por el lado de la cifra, ya sea por el relato (contar, narrar). Sin embargo, según su definición, la contabilidad es una disciplina que estudia, mide y analiza el patrimonio y situación económica de una organización que presenta la información en forma sistematizada. Es decir, que lo que se extrae de allí es un análisis, pero también una sistematización de dichas operatorias. Decir contabilidad, es lo mismo que decir la estructura, la gramática y el lenguaje. Todas ellas que quedan del lado de las elucubraciones de saber, es decir, del inconsciente. Término este último diferente a lo real fuera de sentido. Orientarnos por este real hace a la diferencia entre psicoanálisis y psicoterapia.

Por lo tanto, en un recorte de esta investigación es que intentaré abarcar la perspectiva que va del significante para ser leído, por un lado, y la letra, por el otro. Es decir, del pasaje que va del sueño como la vía regia de esas elucubraciones de saber (defensa del inconsciente) frente al goce, a un real que se da a ver como un relámpago, un puro destello fuera de sentido, o lo que podemos decir como esa sutileza del sueño que arma un “entre” el deseo y el goce. “Entre centro y ausencia, entre saber y goce…”, ese litoral que vira a un literal en el mismo instante. (4)

El sueño freudiano

Tomaré como referencia de la amplia obra freudiana, el capítulo V del texto “Compendio del psicoanálisis”, (5) que Freud comienza a escribir en el año 1938, en Londres, titulado: “La interpretación de los sueños como modelo ilustrativo”.

Allí Freud, nos deja claro que le interesa abordar los estados de conflicto y rebelión, más que los estados normales, ya que es en ese punto que el ello inconsciente irrumpe en el yo y la conciencia, y cómo el yo se defiende contra dicha irrupción. Nos explica que hay sueños que proceden del ello y hay sueños que proceden del yo, pero ambos participan del mismo mecanismo, la “elaboración onírica”, siendo el proceso que convierte a las ideas latentes del sueño en contenido onírico manifiesto.

Dicha elaboración es la que también aborda por el lado del relato del sueño, cuando Freud nos recomienda que los sujetos no escriban el sueño una vez realizado, ya que el campo asociativo estará en el relato que los sujetos puedan hacer de él, incluso, con los rellenos que pueden ser colocados aún en el tiempo de dicha elaboración. Es decir, que en Freud podemos leer claramente que el sueño habla. Así lo dice Lacan:

Este no culmina únicamente en la fórmula de que el sueño dice algo, porque lo único que le interesa a Freud es la elaboración a través de la cual lo dice: lo dice del mismo modo en que se habla. Esto nunca se había visto. Se había podido percibir que el sueño tenía un sentido, que podía leerse algo en él, pero jamás que el sueño habla. (6)

Teniendo esa elaboración onírica una función primordial: eliminar la exigencia por una realización de deseo. Si esa exigencia inconsciente se torna excesiva para el yo, el sueño deja de ser el guardián del reposo, es decir, nos despierta (sueño de angustia). Por lo tanto para Freud el sueño es “una tentativa de eliminar la perturbación del reposo mediante la realización del deseo”. (7) Está claro aquí que la realización de deseo corresponde al principio de placer, una resolución, podríamos decir una transacción entre el yo (para continuar durmiendo) y esa exigencia inconsciente. Es decir que para Freud el sueño nos protege contra una exigencia, irruptiva, que proviene del ello inconsciente, porque de lo que se trata es del deseo de dormir.

En ese texto, que vale la pena volver a leer en detalle, vemos que Freud ubica lo que él llama pruebas de la participación del ello inconsciente en la formación onírica. Las enumeraré:

1. La memoria onírica es de más alcance que la memoria de la vigilia, es decir que el sueño puede traer los recuerdos inhabilitados para la consciencia. 2. el sueño recurre a símbolos lingüísticos cuya significación permanece oculta al soñante. 3. la memoria onírica antes nombrada, puede reproducir cualquier experiencia propia, que podemos decir que no fueron olvidadas, sino que pasaron directamente a la represión. Y, por último, 4. “herencia arcaica”, la que pertenece a un período anterior a cualquier experiencia propia.

En “Función y campo de la palabra” Lacan retoma el texto de la Traumdeutung, para recordarnos que para Freud todo sueño tiene estructura de frase… y señala que lo importante está en su elaboración, es decir, en su retórica. Especifica Lacan:

Elipsis y pleonasmo, hipérbaton o silepsis, regresión, repetición, aposición, tales son los desplazamientos sintácticos, metáfora [...] metonimia […] en las que Freud nos enseña a leer las intenciones ostentatorias o demostrativas, disimuladoras o persuasivas, retorcedoras o seductoras, con que el sujeto modula su discurso onírico. (8)

Continúa Lacan con esta frase conclusiva: “Sin duda ha establecido como regla que hay que buscar siempre en él la expresión de un deseo”. (9)

Hay en este artículo una esperanza en Freud, ya que refiere que el estudio de la elaboración onírica le permitirá el estudio de los síntomas neuróticos y psicóticos.

Es decir, síntoma, sueños, actos fallidos como formaciones del inconsciente abren la vía a la experiencia analítica cuya más cara esperanza es el abordaje de esas capas de la memoria que nos lleva a la etapa anterior a toda experiencia propia posible.

El sueño entonces es: guardián del dormir; y también puede despertarnos cuando nos alejamos del principio del placer regulatorio del dormir. Y también es, palabra, relato, (aunque es esencialmente imagen), ya que si bien la elaboración onírica es estructurante (da los mecanismos necesarios para que suceda el sueño) también se la encuentra en esos rellenos, en esos intersticios, es decir, en esas fallas mnémicas donde está su decir, en esas sutiles hiancias en el saber.

Una sutileza analítica

“La sutileza de un acto fallido” (10) es el texto que Freud escribe en 1938, allí nos advierte que de los procesos psíquicos más insignificantes y simples se puede descubrir la complejidad que subyacen al mismo.

En este artículo, Freud, en una especie de autoanálisis decide abrirse al juego de la asociación libre, cuando advierte que en una nota escrita por él, que debería ser enviada a un joyero, con indicaciones para hacer una anillo con una gema adjuntada…en esa frase figura dos veces la palabra für (para) en lo que él llama una torpeza estilística. La frase escrita es: “Vale para el joyero L., por un anillo de oro a confeccionar… para la piedra adjunta”. Entre “confeccionar” y “para” había una palabra que Freud se vio obligado a tachar. Al querer corregirla intenta agregar un bis que en alemán se traduce por “hasta”. Tampoco encuentra con esto superar esta torpeza. Se pregunta entonces porqué eligió la palabra bis, y recurre entonces a la palabra latina bis (por segunda vez) para explicarse tal acto fallido. Pero no satisfecho con esta explicación, va un poco más allá y le cuenta a su hija que muy libremente le responde que un anillo muy similar ya fue regalado a la misma persona. Concluyendo: “Probablemente sea esa la repetición que quieras evitar. A nadie le gusta hacer siempre el mismo regalo”. (11) Pero se pregunta por qué debería disfrazar esa objeción y se responde: a. no quiero regalar esa gema, a él le gusta en demasía; b. que todo regalo tendría la condición de que nos de pena dar. No sabemos mucho más que lo que acá nos da como pista Freud, pero también podemos aventurarnos y pensar este ejercicio freudiano como una puesta en acto de ese deseo de ir más allá, propio de todo trabajo analítico.

Decíamos que tanto el sueño como el lapsus y el síntoma son esas vías por donde encontramos el resorte propio del inconsciente. En tanto Freud nos ha enseñado que los mismos participan de la estructura del lenguaje y que Lacan ha dejado escrito en su primera enseñanza, aquella llamada “el retorno a Freud”, con la definición propia de ese primer tiempo: el inconsciente estructurado como un lenguaje, ya que participa de sus leyes (metáfora y metonimia).

Es decir, que toda elaboración revela en tanto participa de esa estructura de lenguaje, que lleva a un desciframiento, en tanto su mensaje cifrado.

Este lapsus calami es en definitiva como todo lapsus un error en la escritura. Si bien el sueño siempre tiene un contenido latente a descifrar, esto ya será del orden de lectura posible de aquello que aun con imágenes, como en el sueño, no deja de ser texto y solo lo es en tanto y en cuanto es leído.

Freud llega a un límite en su elaboración, y quizás podamos decir junto a Miller, que llega al punto límite dónde ya no hay más significantes para responder al “problema sexual”. (12)

El límite para Freud en el sueño –como en el lapsus– es el ombligo, o sea la represión primordial. Ese ombligo que Lacan intenta nombrar con muchos nombres hasta que llega al “No hay relación sexual”. Es el tiempo de la obra lacaniana en el que el inconsciente queda decididamente del lado de la pulsión, es decir del goce. Hay ruptura del par inconsciente-pulsión: “El inconsciente de que se trata, entonces, no es de pura lógica sino de puro goce”. (13)

La instancia de la letra… el amor es un guijarro que se ríe en el sol (14)

¿Hay un sentido en la letra? Lacan en el ´57 ya nos advierte que la letra es “…ese soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje”. (15) El lenguaje y su estructura preceden al sujeto, y es esta estructura la que por medio del análisis, abordamos en el inconsciente.

La letra es definida en este texto como “la estructura esencialmente localizada del significante”, (16) significante que no conlleva a ningún sentido, sino que en la correlación con otro significante es por donde se abre el campo de la significación… produciendo ese chispazo poético. Ya que en definitiva, ¿qué sentido tiene definir al amor como un guijarro? Sin embargo, hay un efecto de sentido en ese sin sentido que tiene que ver con el brillo narcisista del amor.

Esa chispa creadora de la metáfora no surge, ya en este tiempo, de poner dos imágenes (o sea dos significantes) en presencia, sino que…

Brota entre dos significantes de los cuales uno se ha sustituido al otro tomando su lugar en la cadena significante, mientras el significante oculto sigue presente por su conexión (metonímica) con el resto de la cadena. (17)

Para Lacan, con la gran obra de Freud de comienzos de siglo, la Traumdeutung, o como él la traduce, la significación del sueño, pone a la luz que esos significantes de la imagen no tienen nada que ver con el campo de la significación, siguiendo las leyes del significante. Es decir, en esa puesta en escena, es en los tropiezos, en el entre, en esos procedimientos sutiles, que dan prueba de que se trata de asuntos de escrituras. Y que como tal deben ser así leídas.

Cuando años más tarde Lacan vuelve a abordar su texto en su Seminario De un discurso que no fuera del semblante, (18) retoma la conceptualización de la letra como trazo, ese “borde del agujero en el saber”, en el que reconocer el sentido de la letra al pie de la letra es un modo de decir que toma ya en este año de su Seminario (1971) la definición de la letra como litoral, ¿entre qué?, entre el goce y el saber. La indicación es precisa, entonces no deberíamos confundir significante con letra. Dice allí que nada de lo que escribió sobre las letras en las formaciones del inconsciente nos autoriza confundir a la letra con el significante. Un significante que remite a otro significante dando paso al campo de la significación es el primer tiempo de la obra lacaniana. Esos significantes sueltos que en su combinación exigen multiplicidad de sentido, arman el tiempo de esta nueva concepción en la obra de Lacan, punto de reducción total de aquello que queda después del recorrido del tiempo del análisis; Miquel Bassols lo dice así:

La función del sinthome, a la que se reducirá el síntoma una vez vaciada del sentido que el fantasma le prestaba, es una función operada por la letra como inscripción del goce que queda fuera de sentido para el sujeto. En esta función, aquello que no cesa de no escribirse de lo real quedará inscrito por la contigencia de un encuentro. (19)

El goce que está en el poema (20)

Miller toma unos ensayos de Montaigne sobre Virgilio para decirnos que el goce que se desprende de un poema, aquel que está en el dicho poético, hace que la Venus de Virgilio sea más hermosa en la ficción que en la realidad. Toma del decir de Montaigne: “Venus no es tan hermosa por entero despojada de vestiduras, viva y palpitante, como lo es aquí en Virgilio”. (21)

Me preguntaba si el sueño no es en ese sentido un poema. Si allí en el sueño, en su elaboración o producción onírica, no se desprende ese goce que hace que se añada algo más allá que la instancia del dormir (puro principio de placer) y el deseo. Ese plus, a veces adherido a lo bello, como puro valor, a veces del lado de lo siniestro. Mascaradas todas que los analizantes dibujan con su decir.

Pero también hay una sustracción en todo poema, ya que se elimina un sentido para que se produzca una acción poética. Ese modelo poético en Lacan, que Miller sitúa en el Seminario El ultimísimo Lacan y que consiste en “eliminar un sentido” de dos sentidos (S2), es decir que de dos, uno tiene que ser eliminado. Digamos que es en el forzamiento del sentido común (efecto de sentido) que surge una significación que es siempre vacío (efecto de agujero). Agujero de la relación sexual que no hay. (22) Hasta aquí, podemos decir que el sueño está del lado del poema, como una elucubración de saber, una interpretación que bordea lo real; en tanto, es en ese instante que algo queda “vaciado de sentido”, excluido del sentido, definición que Lacan da de lo real en su Seminario L’ínsu que sait… (23)

Entonces, pasamos por este recorrido desde la articulación significante S1-S2 a una ruptura, una disyunción en la última de sus enseñanzas: S1//S2. O como podríamos escribir mejor, ya que de letra se tratan: S1-S1-S1 (enjambre). Uno solo, separado del Otro, vaciado del sentido fantasmático, límite a la deriva del goce de la palabra, límite a la imaginería del sueño.

Partimos de esa torpeza estilística que recordábamos antes, junto a Freud, para situar ese error en una palabra que no lograba salir (que quizás, como dice Miller, nos hacía llegar al punto del enigma de la mujer para Freud). Pasamos por aquello que hace límite y que aparece en su obra como el ombligo del sueño, que participa de la misma estructura que el lapsus: aquello que hace límite, lo indecible, lo imposible. Armamos su lógica central en el “No hay relación sexual”, pero aun así el sentido-sinsentido sigue bordeando el agujero central.

¿Qué queda entonces? queda una x, que es la poesía. Pero es una poesía muy especial, ya que es una poesía que operaría una relación directa del significante con el cuerpo […] Sin embargo, sentimos que esto tampoco es poesía, y que fundamentalmente por debajo, “una cosa tras la cual ladramos y que no responde”. Y de cierto modo, mejor que no responda, porque si respondiese sería magia sin más. (24)

Podríamos concluir diciendo que en el sueño queda demostrado que allí donde Eso habla, Eso goza. Sin embargo, toda la orientación hacia el sinthome lleva a decir que Eso goza allí donde Eso no habla, donde ya no se produce más sentido. (25)

1- Freud, S., “La sutileza de un acto fallido”, Obras Completas, Biblioteca nueva, Madrid, 1968 .

2- Laurent, E., “La interpretación: De la verdad al acontecimiento”. Conferencia dictada el 2/6/2019, en NLS, Tel-Aviv,

3- Miller, J.-A, Piezas sueltas, Paidós, Buenos Aires, 2013, p. 90.

4- Lacan, J., “Lituratierra”, Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 25.

5- Freud, S., “La interpretación de los sueños como modelo ilustrativo”, “Compendio de psicoanálisis”, Cap.V, Obras Completas, Biblioteca Nueva, Madrid, 1968.

6- Lacan, J., El Seminario, Libro 3, Las psicosis, Paidós, Buenos Aires, 1984, p. 20.

7- Freud, S., “La interpretación de los sueños…”, op. cit., p. 412.

8- Lacan, J., “Función y campo de la palabra y el lenguaje”, Escritos 1, Siglo XXI, Buenos Aires, 1981, pp. 87-88.

9- Ibíd., p. 88.

10- Freud, S., “La sutileza de un acto fallido”, Obras Completas, op. cit .

11- Ibíd.

12- Miller, J.-A., Sutilezas analíticas, Paidós, Buenos Aires, 2011, p. 62.

13- González de Molina, O., El hilo de lo escrito en las psicosis, Grama, Buenos Aires, 2018, p. 121.

14- Lacan, J., “La instancia de la letra en el inconsciente”, Escritos 1, Siglo XXI, Buenos Aires, 1981, p. 193.

15- Ibíd., p. 181.

16- Lacan, J., “La instancia de la letra…”, op. cit., p. 187.

17- Ibíd., p. 192.

18- Lacan, J., El Seminario, Libro 18, De un discurso que no fuera del semblante, Paidós, Buenos Aires, 2009, p. 109.

19- Bassols, M., “Fantasma y real en la clínica lacaniana”, en Última conversación Clínica de la SLP (Italia), disponible en internet a través de facebook del ICdeBA.

20- Miller, J.-A., La fuga del sentido, Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 29.

21- Ibíd., p. 29.

22- Miller, J.-A., “Sentido y agujero”, El ultimísimo Lacan, Paidós, Buenos Aires, 2012, pp. 165-180.

23- Lacan, J., L’insu que sait… Inédito. Clase del 8-3-77.

24- Milller, J.-A., “Períodos en la enseñanza de Lacan”, El ultimísimo Lacan, op. cit., p. 211.

25- Miller, J.-A., Piezas sueltas, Paidós, Buenos Aires, 2013, p. 90.