Читать книгу Hijo `e Tigre - Omar Lares - Страница 5

III. La casa de la calle Pergamino

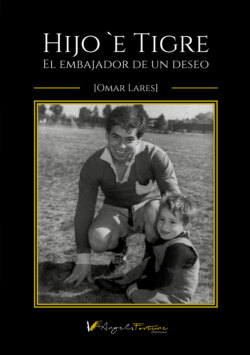

Оглавление1962. Nacían los Fab Four y alguien más.

«Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre».

Autor anónimo.1

A principios del verano de 1962, un diciembre caluroso para nosotros, pero en el hemisferio norte uno de los inviernos más brutales de la historia, The Beatles acababa de grabar «Please Please Me», una canción que cambiaría el mundo para siempre.

Entre las fiestas navideñas y las de fin de año, frente al puerto de Buenos Aires, barrio de Retiro, en el antiguo Policlínico Ferroviario Central, hoy cerrado, en estado de abandono y con un posible proyecto inmobiliario para ese terreno, asomé a este mundo.

No es casualidad haber nacido ahí, en pleno centro porteño. Mi familia, como tantas otras establecidas en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, era ferroviaria, expresión acostumbrada a decir en esa época, cuando uno o más integrantes que vivían bajo el mismo techo, cumplían tareas en el ferrocarril o los talleres de las vías férreas del Roca, localidad de Remedios de Escalada. Había más de siete mil personas en esos talleres gigantescos, que hace tiempo ya no existen. En aquel tiempo, cada mediodía tocaba la sirena, puntual, a las doce. La gran multitud iniciaba el regreso a sus hogares, en tren, colectivo o bicicletas. Quienes vivían cerca caminaban, como Tito, mi querido viejo. Era tal el despliegue y la rapidez para desplazarse que, vistos desde arriba, hacían recordar a Marabunta, la película protagonizada por Charlton Heston. Solían pasarla en Sábados de Súper Acción, o en Hollywood en Castellano, programas televisivos de mi infancia. En ese film una enorme colonia de hormigas arrasaba a su paso con una plantación de cacao, en América del Sur.

En los famosos talleres de Escalada, refugio de miles de trabajadores y obreros, sus fantasmas pululan, vagan por ahí, aunque hoy están casi vacíos, rodeados de aceite y trenes abandonados. Al norte estaba el viejo puente de hierro, sostenido por bulones, que parecían saltar en cualquier momento como botones de camisa ajustada; al sur, la calle Malabia; al oeste, las vías del Ferrocarril Roca, y la avenida Pavón separaba la parte este. Al final de esta enorme masa de tierra, justo por la calle 29 de septiembre, el largo paredón, más de un kilómetro y medio, a simple vista recuerda a la tapa del disco «The Wall», de Pink Floyd; o al Muro de Berlín. Esa gran masa de ladrillos, hoy llena de humedad, pinturas y publicidades políticas, fue testigo de infinidad de historias. Alguna vez, esos obradores fueron una colmena rebosante de vida y obra. Miles de ferrocarrileros y otros tantos acentos: porteños, provincianos, europeos. A principios del siglo XX hubo una gran corriente inglesa. Los ferrocarriles estaban en manos de dueños que habitaban el Imperio británico. Dejaron huellas bien marcadas en el barrio vecino, suburbio frente al ala sur del paredón. Allí las casas habían sido construidas para esos empleados, jefes, auxiliares, encargados, inspectores, personal de locomotoras, operarios, maquinistas. Típicas viviendas inglesas de la época. Albergaron conciudadanos y también escoceses, irlandeses y galeses, que venían a trabajar al otro lado del mundo; y a locales, gente que, desde la Capital Federal, cruzaba el Riachuelo. Desatada la Segunda Guerra Mundial, los británicos regresaron a defender su patria. Al principio se alquilaban. Luego fueron vendidas. Después de que aquellos trabajadores extranjeros volvieron a su país, las casas fueron puestas a la venta para otros ferroviarios. Mis padres quisieron conseguir una casa en las colonias ferroviarias, eran muy requeridas y se anotaron en todos los lugares posibles. Nunca lograron su objetivo. A través de los años, esas casas cambiaron de dueños y mantuvieron su impronta. Hoy marcan un paisaje cultural; muestran su identidad única y peculiar. Reflejan la vida de muchos obreros y todo el personal en los talleres del ferrocarril del sur, como se lo denominaba durante la primera década de 1900, previa a la nacionalización de los trenes, efectuada en la primera presidencia del General Perón. Del paredón aún se puede disfrutar del arte urbano, simples dibujos, murales y grafitis, diferentes expresiones artísticas llenas de ideales, ilusiones y frustraciones.

De pequeño, al regreso de la escuela, me recostaba debajo del árbol en la vereda de casa; era una alegría indescriptible estar echado. Yo esperaba allí a mi padre, a que regresara de su labor diaria. Apenas reconocía su figura, a la distancia, yo salía corriendo a avisarle a Rosa, mi abuela, de que papá ya venía. Ella preparaba la mesa y almorzábamos todos juntos, menos mamá, que a veces trabajaba y llegaba más tarde. Mientras, yo corría otra vez al árbol, a recibir el beso y el abrazo de papá. No me movía hasta que él llegaba. Yo esperaba el ritual, con esa mirada tierna, sonriente:

—¡Hola hijo! ¿Cómo estás? ¿A qué ya le avisaste a tu abuela?

Yo no emitía palabra, simplemente me limitaba a asentir con la cabeza.

Tito solía llegar con un amigo, Pipo, quien vivía a la vuelta y solían jugar juntos al fútbol. Era el tío de mi mejor compinche, Ramón, yo también lo esperaba. Pipo, casi siempre me preguntaba lo mismo:

—¿Qué hacés Oscarcito?

Yo respondía con gesto similar al anterior. Pipo se sonreía y partía para su casa.

Pero ese día noté algo diferente; el beso de papá fue distinto; el abrazo, más intenso. Cierta misteriosa electricidad me atravesó el cuerpo. Una sombra inexplicable se apoderó de mí. No sentí miedo. Tampoco entendí qué pasaba. Papá se dio cuenta y me preguntó:

—Hijo, ¿estás bien?

Me quedé mirándolo, hasta que con suave voz infantil de niño respondí:

—Sí papá, ¿y vos?

Me miró, no dijo nada. Me tomó del hombro y esbozó:

—Entremos, ya debe estar lista la comida.

Mi abuelo Salvador, jubilado del ferrocarril, con sus compañeros de trabajo se había ganado la grande; de otro modo, esa propiedad de la calle Pergamino, en Lanús, entre Álzaga y Alvear, jamás habría sido de la familia. Fue mi primer hogar. Allí, luego que mis padres escuchaban las sirenas de los barcos anclados en el puerto de Buenos Aires, anunciando la llegada del Año Nuevo, me iba a vivir de recién nacido.

Era costumbre que un matrimonio flamante fuese a vivir a la casa de los padres, de algunos de ellos. María Isabel, mamá, y Osvaldo Oscar, Tito, tuvieron su cuarto en la casa de Rosa y Salvador, mis abuelos maternos.

Mi tío Gaspar, recién casado con mi tía Telma, también se habían ido a vivir ahí. Pusieron una prefabricada en el fondo. Al poco tiempo la desarmaron. Se fueron para otra zona. No muy lejos. Poco después de su marcha, cuando contaba con la edad de cinco años, jugando me caí y me corté detrás del brazo derecho, con una botella rota que quedó entre la tierra y los escombros removidos. La piel me quedó colgando. Mi madre, ante la desesperación, la cortó, creyó que eso ayudaría. Cuando llegamos al hospital le preguntaron por la herida. Ella dijo: «Corté el pedacito que colgaba». En todas las etapas de mi crecimiento, hasta la adultez, cuando mi madre veía la cicatriz no podía creer lo que había hecho.

Mis tíos se casaron antes que mis padres. Ellos, junto a sus hijos, mi prima Daniela y mi primo Rubén, se mudaron a otro barrio, a unas diez cuadras de casa. Gaspar también trabajó en los talleres del ferrocarril Roca. Fue despedido por un inconveniente serio, según rumores familiares. Deambuló por diferentes sitios, hizo changas, pero nunca consiguió otro trabajo estable. Más de una vez acompañé a mi abuela Rosa a llevar bolsas trenzadas, hechas a mano por ella, con sachets de leche, que estaban de moda en esos años. Iban llenas de alimentos para esos nietos y mis tíos. Esa costumbre duró años, a pesar de los pocos pesos que podían separar de la jubilación de Salvador y el escaso aporte de mis padres cuando podían. No siempre.

Éramos cinco. Veintidós meses después nació mi hermano, Juan Pablo, Pablito. Típica familia de barrio, trabajadora, con costumbres y cultura de trabajo y vida cotidiana; y el pasado impregnado en las entrañas. También aquella sombra siniestra, velo de la trama familiar, nos cubría con ese manto doloroso que habitaba entre nosotros. En algún momento decidimos arrojarlo al olvido. Pero siguió allí, siempre latente, en la transmisión, en la incertidumbre. Al callar creció. Y se entrañaba cada vez con más fuerza. Allí existía, fantasmal. A veces asomaba desenmascarado. Esa contradicción nos desconcertaba y nos convocaba a un desenlace. El destino se repetía, aunque nos creíamos libres de él.