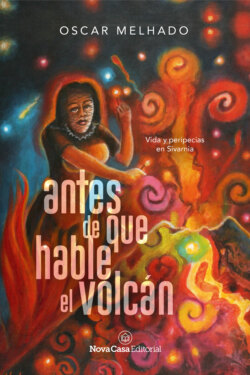

Читать книгу Antes de que hable el volcán - Oscar Melhado - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеII.

Chisdavindro o la sinfonía perdida

Cuando los músicos de la venerable sinfónica que él dirigía le hicieron la tercera huelga y al vestíbulo del teatro llevaron un retrete al que bautizaron con su nombre, Chisdavindro, se lamentó de no haber aprovechado las oportunidades y aspirar a quedarse como músico de una filarmónica en el exterior. Aunque recibió ofertas para dirigir orquestas en sitios perdidos en la geografía de los Estados Unidos: ciudades con nombres difícilmente encontrados en los diccionarios en los estados de Iowa y Dakota del Norte, no las consideró, y nada lo hizo cambiar de opinión. Tres años de estudios en Juilliard, concentrados en composición, le dieron la convicción de que, su futuro, estaba entre la composición y la dirección de una orquesta y de llevar cultura y conocimiento a su dudoso y pequeño país.

El regreso a Sivarnia, afortunadamente, coincidió con la decisión del director de la Sinfónica Nacional, quien dejó su puesto para dedicarse a ser pastor de una secta protestante. Para años después, convertirse en un misionero que había sido condenado a la cárcel en uno de los países del Medio Oriente, y después, expulsado del país por proselitismo en contra del islam.

Chisdavindro, regresó con sus diplomas y sus ideas de crear cultura y enseñar el amor a la música. Sus primeras presentaciones en el país fueron como instrumentalista de oboe. Sus audiencias en los centros culturales no pasaban de treinta personas. Trabajaba y vivía con la profunda convicción de que crearía una sinfonía que lo haría pasar a la historia. Inspirado en compositores modernos como Arnold Schönberg, estaba convencido de que con la utilización de series matemáticas e inspiración criolla podría producir una obra de arte que le ayudaría a alcanzar su objetivo.

En sus andares de músico, conoció al guitarrista Garnacha y pudieron establecer una alianza que después de las cuerdas y los vientos se sintonizaba en las cervezas. Garnacha seguía la tradición del guitarrista paraguayo Mangoré, quien, por motivos inciertos, había pasado los últimos años de su vida en este país tropical. No sin antes haber dejado un legado de composiciones, de las cuales Garnacha se sentía el heredero y se proyectaba como el máximo conocedor de Mangoré. Bajo esa tradición estaba también el doctor Peyote, quien también se hizo amigo de Chisdavindro en la farándula. El doctor Peyote, ya más allá del mediodía de su vida, cuando se dio cuenta de que no podría producir obras como Mozart o como Verdi o estremecer la guitarra como Narciso Yépez, le decía con mucha melancolía a Chisdavindro:

—¡Chisdavindrocito, Chisdavindrocito, qué triste es darse cuenta de que uno no es el mesías. ¿Chisdavindrocito, qué nos queda entonces?

Con Garnacha, hicieron algunas presentaciones. El dueto guitarra oboe tenía momentos de elevaciones y lucideces, pero para el reducido público de Sivarnia con un mínimo de conocedores y abundancia de pretendidos sabios en la cultura, todo parecía excelente y aplaudían sostenidamente al final de cada composición y al término de la presentación se ponían de pie y gritaban: ¡Bravo, bravo, bravísimo! A pesar de que no entendieran o verdaderamente les gustara lo que escuchaban.

Después de las presentaciones, el lugar de celebración tradicional era la taberna con venta de platos y bebidas típicas del primer violín de la sinfónica. En una ocasión, después de una presentación con todo el rigor de la tradición, pasaron por la mencionada taberna con Garnacha. En una de las mesas del interior se encontraba un anciano, frustrado guitarrista, de la escuela del guitarrista Mangoré que nunca tuvo reconocimiento en este ingrato país con los artistas, el doctor Matraca.

Chisdavindro, con un tono de camaradería, pero al mismo tiempo de respeto, se dirigió a él y le dijo:

—Saludos, Gran Matraca

Garnacha, nublado por el recelo al considerarse tener el conocimiento absoluto de a quién de los guitarristas del país se le podría atribuir el epíteto de grande, y como concha negra que reacciona al contacto del limón, intempestivamente, se dirigió al anciano con un escepticismo más férreo que Santo Tomás y le dijo:

—¿Gran Matraca, grande, en qué es grande, a ver explique por qué usted es grande?

Chisdavindro trató de disolver la situación, pero Garnacha con la necedad del que cree defender lo justo, persistía:

—Momento, Chisdavindro, él nos tiene que explicar por qué es grande.

El septuagenario sorprendido por la situación mantuvo silencio a las insistencias de Garnacha que continuaba diciendo:

—Díganos, ¿de dónde es grande?

Finalmente, Chisdavindro lo convenció que se fueran y dejaran al guitarrista Matraca finalizar sus platos típicos y su cerveza, y su melancolía de haberle gustado la guitarra en un sitio dudoso.

Chisdavindro, además de dirigir la sinfónica, se dedicaba a dar clases de historia de la música en la universidad. Una de sus excentricidades, siguiendo el ejemplo de Mozart, era el ser miembro de la logia de masones criollos. En nuestras conversaciones de café, me comentaba que trabajaba en una obra que sería su opus magnum. Me decía que analizaba cierta serie de algunos matemáticos franceses como Fourier y Fermat para poder realizar ciertas variaciones y aplicarlas a una sinfonía de cuatro movimientos. Esta sinfonía, cuando estuviera terminada, sería capaz de lograr una armonía cercana a la perfección, y me enseñó los esbozos de partitura. Estos los guardaba en un portafolio que andaba permanentemente con él como si fuera un tipo de fetiche. Algunas veces, lo vi en la biblioteca o en un bar sacar el manuscrito y corregir sus notas. Otra vez lo fui a buscar a su apartamento, inadvertidamente interrumpiéndolo, trabajando en su piano la composición engalanándose con un mandil de masón.

Era muy prolífico, pero su sinfonía máxima parecía que era inacabada y, permanentemente, hacía correcciones y cambios. Para este tiempo ya había terminado varias obras, inclusive algunas para cuyo estreno mundial fue invitado a hacerlo en el Carnegie Hall de New York. Un amigo de Juilliard estuvo a cargo de su ejecución. Sin embargo, la conclusión de su sinfonía principal era como la paradoja de Aquiles y la tortuga, aun con todo su esfuerzo y cercanía, no lograba terminar la sinfonía.

Nunca pude visualizar cómo Chisdavindro podría haber surgido en este país tan adverso a la inteligencia y al arte. Hasta que un día me confesó que fue su padre que lo inició a la música. En unos ataques de elegancia espiritual, el padre de Chisdavindro escuchaba Tristán e Isolda, en una de esas tardes calurosas de nuestro trópico, e inició a Chisdavindro en los reinos de Euterpe y Terpsícore.

Mozart fue formado como un niño prodigio por su padre Leopoldo, quien era un hombre metódico y extremadamente disciplinado. Le enseñó al infante Wolfang Amadeus, a los cinco años, el arte del clavicémbalo y a los seis, a componer. Sin embargo, el hijo fue la antítesis del padre, y buscó el escape a la dominación paternal en una permanentemente relación amor-odio. Los símiles más precisos de Chisdavindro podrían ser los padres de dos músicos geniales: Franz Liszt y Félix Mendelssohn. El padre de Liszt era un músico aficionado que no solo descubre el talento de su hijo, sino que se sacrifica para que su hijo salga adelante en su arte. Es fiel acompañante del infante Liszt en sus conciertos y su principal admirador. El padre de Félix Mendelssohn se mudó con toda la familia a Berlín, precisamente para lograr la mejor educación de sus hijos. Al descubrir el padre Abraham el talento de Félix, supervisó su formación y apoyó con determinación su devoción a la música. En estas relaciones paternas es que hay que ubicar a Chisdavindro. Me atrevería a decir que inclusive con mayor pasión y altruismo, porque hay una distancia extravagante en fomentar la utopía musical de un hijo en Berlín, Praga o Viena, metrópolis en las cuales los grandes compositores ya sea en vida o después de ella han tenido un espacio, a apoyar la dudosa aventura de un hijo que decide un mundo de partituras y conciertos en un sitio tan olvidado de las musas como Sivarnia. Puso todo su empeño y esfuerzo para que su hijo fuera a los mejores sitios a entrenarse musicalmente; la formación del hijo en Juilliard vino de los bolsillos del Padre. Y cuando alguna vez el hijo pidió distanciarse un momento de los estudios para compartir la carga económica, el padre con la más profunda y sencilla de las convicciones le dijo claramente: «Hijo, a estudiar te he mandado». Fue uno de los más fervientes admiradores de su hijo y su presencia no faltaba en ninguno de los conciertos. La alegría y el válido orgullo de verse continuado en cada concierto que dirigía el hijo y en cada aplauso que se merecía, era la justa compensación de que su cosecha fue fértil y abundante.

Ti Noel, el personaje de Carpentier, en un momento de extrema lucidez, logra comprender que la realización mayor del hombre es lograr poseer la más fina y humana de las naturalezas en un ambiente poco favorable. Chisdavindro era la vindicación de la hipótesis de Carpentier: el hombre que en un medio hostil a la cultura y a la delicadeza espiritual logra imponerse a una cotidianidad, aparentemente, superficial. En una ciudad del siglo xxi —ajena a pensar, crear y apreciar el arte— Chisdavindro, introvertido en sus pensamientos y afanes, se construye grandeza y delicadeza interior, derrotando la abundancia de lo pedestre del lugar que le tocó, no desertando de sus congéneres, sino que aceptando el aquí y el ahora, y logrando la permanencia de alternativas verdaderas en Sivarnia.

Chisdavindro más parecía que vivía dentro de una ópera. Como Hoffman en la taberna, tenía aventuras y amoríos para contar, vivencias cálidas con las que se podían componer varios actos. Chisdavindro realizaba su parte con amplia sabiduría y decisión, imponiéndose con vitalidad a las tribulaciones y problemas. Como Parsifal, asumiendo responsabilidades, atraviesa las laderas de Cronos en busca de «copas sagradas», viendo más allá de este mundo, más allá de la razón, con la vitalidad y la certeza de un alquimista. Chisdavindro estaba en la gesta heroica, tratando de encontrar la «Copa Sagrada» para saborearla internamente, con la elegancia de la discreción y la modestia. Como si la Reina de Espadas lo mirara con admiración y amor porque jugaba obsesivamente a la ruleta de la melancolía y el misterio. Apostando a los sentimientos, y, aunque en las noches aparentemente fatídicas podría perder algunas partidas, siempre salía del salón con los bolsillos llenos, los secretos conocidos y los recuerdos recordados. Solo un jugador empedernido y diestro era capaz de hacer estas ficciones en el salón de juegos.

Esta era la grandeza de Chisdavindro; en medio de hostilidades y limitaciones, era capaz de amar y brillar intelectual y humanamente. En su pleno carácter de personaje de ópera regresa a los templos en donde se toca la flauta mágica sin necesidad de iniciaciones. Vence en su vida a la Reina de la Noche y, como estaba escrito desde la antigüedad, lo recibe Sarastro, el grande. Chisdavindro el iluminado, escribiendo su sinfonía en un lugar insólito.

La relación más compleja de Chisdavindro era con los músicos de la sinfónica a los que consideraba mediocres, indisciplinados y no entregados a sus instrumentos. Chisdavindro me contaba que tenía una fauna exótica a su cargo, por ejemplo, el primer violín, el Gordo Amaya, quien, además de violinista, para compensar el bajo salario asignado por la secretaría de cultura, tenía una venta de comida, conocida en el medio como pupusería. La que había bautizado con el nombre de «No te olvides de Paganini». En lugar de los calendarios de mal gusto que adornaban las otras pupuserías, el gordo Amaya la había ornamentado con estampas de músicos clásicos. Y en lugar de una rocola con música estridente de mariachis o de las canciones populares en boga, en su pupusería solo se escuchaba música clásica. Era común encontrarse noctámbulos embriagados a las dos de la mañana llorando al escuchar arias de Puccini. El Gordo Amaya le decía a Chisdavindro:

—Observa cómo mi pupusería sensibiliza hasta al más burdo alcohólico de nuestro medio. Esto no lo verías ni en el Covent Garden, ni en la Opera Garnier, ni en la Scala de Milán.

Las pupusas se cocían en un gran comal calentado con carbón y leña, y mientras, los clientes, la mayoría de bajo presupuesto, degustaban un bocadillo de alto contenido de calorías, escuchando el ciclo del anillo de Wagner.

Muchas veces, el Gordo Amaya, llegaba a las prácticas de la sinfónica con olor al maíz y la harina utilizada en la elaboración de las pupusas, situación que molestaba a Chisdavindro. Pero allí estaba puntual, las mismas manos que habían separado los chicharrones de cerdo y escogido los repollos para el curtido, estaban afinando el violín y ejecutando las variaciones.

Otro de los músicos insólitos de la sinfónica era el flautista Barba Félix. Desde muy joven se había vinculado con el partido comunista y había salido por esos contactos a estudiar a la ex Unión Soviética a la universidad diseñada para los adeptos del tercer mundo, la Universidad Patricio Lumumba, a un curso de adoctrinamiento. Sin embargo, aprovechó también para entrar en un conservatorio de música. Lugar en el cual sistematizó su preparación musical, al mismo tiempo que memorizaba todos los manuales y panfletos de los álgidos días de la guerra fría. Regresó al país durante la guerra de los 80 y fue asignado a un campamento guerrillero en el oriente del país. Lo único que, permanentemente, llevó con él fue su flauta, la que el comandante del campamento le había dado permiso de tocar solo una vez al día durante media hora, en el entendido que tuviera un desempeño satisfactorio durante la jornada.

Al final de la guerra, Barba Félix logró entrar a la sinfónica. Y, en poco tiempo, además del flautista principal, era el secretario general del sindicato de músicos y el que lideraba las iniciativas de las mejoras de salarios y de ganar legitimación como funcionario público. También era el que confrontaba a Chisdavindro si se pasaba de las horas establecidas de práctica, o si perdía la cordura y gritaba a alguno de los músicos.

Otro músico exótico era el mulato Mario, quien se desempeñaba como percusionista. Al mismo tiempo que músico, practicaba levantamiento de pesas y fisicoculturismo. Solía llegar a las prácticas todavía con la transpiración de haber pasado tres horas en un gimnasio de pesas. Los tambores y timbales los tocaba con la energía y fuerza que le daban sus desarrollados músculos. Al contrario de cualquier sinfónica de una ciudad que se preciara de tener las básicas normas de respeto al arte y a la cultura, el bajo salario de los músicos no les permitía dedicarse nada más a su profesión y tenían que combinar su arte con todo tipo de profesión para ganarse la vida. Decía Chisdavindro, que, además de los abundantes trabajadores de bancos, y uno que otro futbolista, tenía dos músicos que eran también policías y algunos también vinculados al hampa y al narcotráfico. Este era el zoológico humano de Chisdavindro, con el que interaccionaba casi todos los días.

En una de las invitaciones de Chisdavindro a dirigir sinfónicas de otros lugares del planeta, fue invitado a una ciudad del Japón. Mientras estaba ausente, el Gordo Amaya, Barba Félix y el mulato Mario, se las ingeniaron para hacer llegar información a uno de los principales periódicos para burlarse de Chisdavindro. El editor que conocía muy poco de música aceptó información sin cuestionarla. La nota que apareció en la sección cultural del periódico decía lo siguiente:

«El maestro Chisdavindro Celestino llena de gloria de nuevo al país al aceptar recibir el premio de los Cerezos en Flor otorgado por el gobierno de Japón a personas destacadas en las artes. El premio fue recibido de las manos del ministro de cultura del Japón, que, en un comunicado, expresó que el maestro Chisdavindro ha sido elegido por su infatigable labor con la sinfónica y sus producciones autóctonas basadas en sus conocimientos profundos de los ritmos ancestrales pipiles.

El maestro Chisdavindro recibió el premio con un vestido típico de carbonero, símbolo de su identificación con las tradiciones patrias. Su indumentaria incluye el tradicional pañuelo rojo, el pantalón de tela de manta y una guayabera con bordados típicos de La Palma.

Como agradecimiento, el maestro Chisdavindro, ejecutó una pieza titulada: “El llamado a la atolada”, basada en variaciones de guitarra del doctor Peyote. Posteriormente, al agasajo asistió a una competencia de sumo, deporte al cual el maestro es asiduo admirador.

El premio consistente en cincuenta mil dólares, de acuerdo con declaraciones del maestro Chisdavindro, lo distribuirá equitativamente entre todos los músicos de la sinfónica, a quienes agradece su gran apoyo y colaboración durante todos estos años».

Cuando dicha noticia, antagónica a todos los principios estéticos e intenciones de Chisdavindro salió publicada en los periódicos, él se encontraba todavía en Japón. Nada más los familiarizados con el clan musical pudieron discernir la mofa en la noticia. La mayoría de la audiencia del periódico que la leyó se sintió orgullosa o envidiosa de Chisdavindro. A su regreso, al recibir felicitaciones de conocidos por su premio, tuvo que desmentir la noticia. El mismo periódico publicó otra nota en la sección cultural disculpándose por haber sido sujeto de una broma y refiriéndose muy fuerte a los anónimos que habían dado la falsa información.

Chisdavindro me decía:

—Estos no son músicos, sino una estampida de burdos mediocres que no tienen amor a la música.

También me dio la buena noticia que había progresado mucho en su sinfonía, y sacando el manuscrito me lo mostró. Mi escasa formación musical no me permitió ofrecer una opinión, pero escuché con interés las explicaciones de Chisdavindro sobre las relaciones que hacía entre las notas musicales y las matemáticas. Y me dijo que le faltaba poco para terminar la sinfonía.

Chisdavindro pudo darle el último toque que como arquitecto del arte precisaba su obra. Terminó la sinfonía el mismo día de la clausura de la jornada de la sinfónica. Y, como era ya tradición, llevó el manuscrito con él. Esa noche el teatro estaba más lleno que de costumbre y la obra de clausura sería la novena sinfonía de Beethoven, con la particularidad que uno de los tenores invitados no llegó y Chisdavindro tuvo que tomar la decisión de ejecutar la obra prescindiendo de su canto. Esto le produjo al director del coro un principio de síncope, pero al final, el sufrimiento solo fue para los músicos entendidos de lo que sucedían, porque el público no captó la diferencia.

Después de este severo estrés, Chisdavindro acompañado de Garnacha, el Gordo Amaya, Barba Félix y el mulato Mario, fueron a celebrar el fin de la temporada y a reducir la tensión a la pupusería «No te olvides de Paganini».

Ordenaron la comida típica del país con el nombre más desagradablemente onomatopéyico: pupusas. Sin duda alguna el consumo generalizado de ellas por la población tiene como resultado que los hombres tengan estómagos prominentes en la temprana madurez y que las mujeres, después del primer parto, posean un cuerpo deforme hasta el resto de sus días. Y ordenaron las respectivas cervezas locales que son de modesta calidad, pero que los oriundos con un fatuo nacionalismo las consideran las mejores del mundo.

La cena de dos docenas de pupusas y varias rondas de cerveza tuvo como fondo musical los cuentos de Hoffman. Chisdavindro narraba un sueño recurrente que tenía en donde se visualizaba en un hospital como paciente de una enfermedad terminal y que la muerte llegaba lentamente hasta que todo se apagaba.

Continuaron diversas rondas de cerveza y Barba Félix contaba lo interesante del compositor ruso Shostakovich, quien, para sobrevivir y complacer al régimen, introducía temas panfletarios de realismo socialista y alabanzas a Stalin, pero que esa era una valiosa estratagema para enmarcar una música de gran calidad lejana de patrones políticos que rompía muchos cánones clásicos. Barba Félix dijo que Shostakovich le había tomado el pelo, o mejor dicho, los bigotes a Stalin y produjo música completamente opuesta al burdo realismo socialista. Continuaron las rondas de cerveza. Chisdavindro sacó su manuscrito y lo puso sobre la mesa como símbolo de culminación de su trabajo, sin dar a conocer que se trataba de la composición que le había llevado años de trabajo, ansias y desvelos.

Garnacha hablaba sobre sus andanadas y relató lo verídico que se podría escribir en un cuento, cuando en lo álgido de la guerra tuvo un encuentro en una noche de estado de sitio con un joven nieto de uno de los notables escritores del país. Dada la situación de seguridad imperante, se quedaron encerrados en una cervecería en la cual conoció a este joven que le relató durante toda la noche la inconformidad de vivir en el país y la rebeldía contra todo. Como corolario del relato, el joven decidió partir en la madrugada, lo cual Garnacha trató de impedir a causa de la prohibición de circulación por las calles antes de las seis de la mañana. En una reacción absurda se fue y a los minutos escucharon disparos y después se dieron cuenta de que el fallecido era quien les había relatado las penumbras de su vida la noche anterior.

Ya eran cerca de las tres de la mañana y los sopores de la embriaguez habían hecho sus efectos. El gordo Amaya y el mulato Mario no podían articular bien las palabras y hablaban como si la lengua se les hubiera paralizado. El Gordo Amaya anunció que podrían continuar con las rondas de cerveza, pero que lamentablemente, ya no podrían prepararse más pupusas porque se necesitaba poner leña de nuevo al comal y calentarlo. Chisdavindro que ya estaba roncando y con momentos intermitentes de lucidez, le dijo al gordo Amaya que quería más pupusas. El cocinero colocó leña nueva para encender el comal y necesitaba papeles como combustible. Pero anunciaron que no había el papel periódico necesario para el primer impulso de la fogata. Garnacha, en una acción espontánea, en un momento en que Chisdavindro dormía, le dijo al mulato Mario que tomara los papeles que había dejado Chisdavindro sobre la mesa para el impulso vital del fuego del comal. El mulato Mario tomó el manuscrito y se lo dio al cocinero; este, estrujando casi todas las hojas, las insertó en el corazón del comal y procedió a encenderlas. El comal se calentó de nuevo y continuó la producción de las pupusas, y, otra docena llegó finalmente a la mesa. Chisdavindro despertó del sopor pesado, sintiendo el olor a queso y se engulló tres pupusas con curtido escuchando el aria de “La canción de Olimpia”. Después de la degustación expresó a los otros:

—Colegas, dado que no puedo brindar por la música o los músicos de este país, esta es la primera oportunidad que brindaré por el adefesio culinario que nosotros llamamos pupusas. Las que he degustado esta noche son las mejores que he probado, dignas de la taberna de Hoffman.

Chisdavindro, embriagado y compungido a las tres de la madrugada, buscaba su partitura, nadie le pudo dar una explicación y con la pérdida de la razón hermana de la borrachera logró convencerse de que era su imaginación. Hasta el doloroso y pegajoso despertar del siguiente día, en el cual se dio cuenta de que había perdido su obra y como Empédocles, concluía que, el mejor subterfugio era saltar adentro del cráter de un volcán.