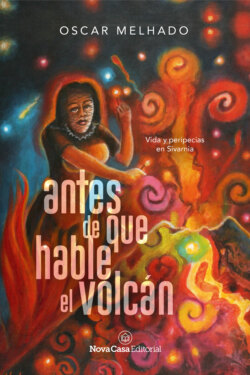

Читать книгу Antes de que hable el volcán - Oscar Melhado - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеIII.

Plantel querido jardín de la infancia

Como erupciones necesarias, tengo que decir algo de mí y mis acompañantes de travesía Canuto, Chisdavindro y Licón. Como lava emergente de los interiores contaré algo de mi infancia y adolescencia para llegar a mi momento actual que es de algunos temores y desesperanzas. Esos son ritos obligados de la memoria, como presagios antes de que la lava de un volcán venga y nos haga olvidar todo, como un naufragio necesario para alguien como los tripulantes en el barco de Ulises que han pasado perdidos por lustros. Esperando que dicho final épico sea menos doloroso que la continuación a la deriva sin rumbo y, sobre todo, sin esperanza.

Todos tenemos nuestros íncubos que debemos extinguir de alguna forma. En mi caso, había una maldición familiar que había que revertir. Yo era la séptima generación de un inmigrante que, por confusión o purgando alguna culpa, había decidido establecerse en estas tierras. Aquel llegó repudiado por su clan a albergarse a un insignificante pueblo en el siglo xix. Lo más seguro era que tenía cuentas que pagar de índole emocional y económica, y había llegado a refugiarse a un sitio perdido de mundo. Tenía que limpiar de mi descendencia esa maldición que venía de episodios oscuros y de muerte. Mis ancestros estuvieron agobiados por problemas económicos e intrigas y, algunos fueron fulminados por rayos exterminadores. Perecieron en tragedias inauditas, ahogados en lagos misteriosos, en tormentas oscuras vengadoras. Historias de violencias y muertes absurdas solo podrían ser lavadas después de siete generaciones. Posiblemente, ese era el aferramiento que poseía hacia algo místico. Mi inclinación hacia realidades que no tenían explicación y el poder de las palabras para modificar lo físico. Para lograr aferramientos secretos a este lado del universo.

Pero continuemos, con los recuerdos que me han dejado huella. Hay días especiales, por ejemplo, los de las primeras memorias de ser parte de un ente social. Ese instante en que damos el verdadero inicio de la consciencia, cuando comenzamos a estar activos intelectualmente. Como las tortugas o los elefantes que regresan al lugar en donde tuvieron la primera noción de ser. Ese día está grabado en mi memoria que hasta lo puedo tocar: cuando comencé el colegio. Había la sensación de un tiempo que tardaba mucho en ocurrir en un país que tenía un aura de misterios escondidos y de alejamientos de la razón, con laceraciones múltiples que convenía ignorarlas.

Allí estaba yo, posiblemente en mis iniciales niveles de percibir y entender esa compleja red de interacciones llamada sociedad: en el colegio de los hermanos de la orden de la azucena. En el patio alineado con otros niños, lugar desde el cual se observaba la majestuosidad del volcán.

Tengo tan presente ese primer día de clases. Era una mañana soleada cuando en Sivarnia, el sol no destilaba calor y una brisa con olor a árbol de sombra de cafetal se extendía por todo el valle verde; era un paraje permanente de niebla y llovía constantemente sin anunciarse. Nos formaron en las canchas de baloncesto del jardín. Había dos niños de mi clase llorando por la primera experiencia de solemnidad que estaban experimentado. Después de ese día, mi dimensión del tiempo cambió y mis años de colegio se pasaron volando.

Recuerdo que cada línea la teníamos que repetir diez veces hasta que aprendiéramos de memoria el himno de nuestro colegio. A los mal portados nos habían aislado en un lado del salón por mala conducta, y nos hacían repetir, incansablemente, dicha cacofonía. El himno del colegio, junto con el aprendizaje del Yo pecador, el Credo y los siete pecados capitales y las siete virtudes.

Cantábamos:

Plantel, querido jardín de la infancia

y fresco oasis de la juventud…

Que es el colegio, preciado tesoro

glorioso alcázar de Sivarnia.

A diferencia de otras agrupaciones que le daban mayor relevancia a lo intelectual, los hermanos de la orden de la azucena eran más relajados en el pensamiento y más aferrados a dogmas y con rezagos de la falange. Los hermanos de la orden de la azucena tenían que contratar a un capellán para que oficiara las misas ya que dicha prerrogativa les estaba vedada y estaban en desventaja con respecto a otras denominaciones cuyos miembros tenían la potestad de impartir la eucaristía.

De pensamiento católico retrógrado, mezclaban una teología casi nula con un acendrado anticomunismo de los periodos más álgidos de Franco. El hermano, a quien llamábamos perico pelón, relataba que al generalísimo lo protegía directamente la virgen. Sufrió varios atentados, pero la virgen lo defendía. En uno de ellos, la bala penetró la camisa a la altura del corazón, pero como portaba la biblia en la bolsa izquierda, la bala perforó, pero se detuvo en la última página sin tocar el cuerpo del generalísimo.

Aunque mi madre con su vocación católica, en momentos de comunicación profunda, nos decía: hijos, si alguno de ustedes se siente llamado a la vocación, déjenme saberlo, yo los apoyaré. Aún con esas invitaciones honestas y sencillas de una madre, nada estuvo tan alejado de mis intereses que la decisión de hacerme sacerdote y menos aún, un juramentado de la orden de la azucena.

A esto se sumaba mi repulsión sobre las conductas desviadas de algunos miembros de la congregación. El hermano que enseñaba el alfabeto, a los que consideraba los más destacados, les decía que los premiaba con darles dulces. Los cuales se metía en la bolsa de la sotana y les decía a mis compañeros que se los sacaran de la bolsa. A una temprana edad, todo es inocencia e ingenuidad, y el premiado metía la mano en el bolsillo de la sotana. Así, muchos sin saberlo tocaban algo de la humanidad del pedófilo. El vaticano contemporáneo tendría material suficiente para llenar anaqueles de juicios sobre pedofilia si esculcara a algunos de la orden en dicho periodo.

Rezábamos el rosario. Nos hacían participar en misas y, el mes de mayo, participábamos en una cofradía dentro del colegio. En la misma portábamos azucenas y transportábamos la imagen de la virgen, cantando coros importados desde la madre patria España como el del 13 de mayo que bajó la virgen a «Coba de Iría» y el de «Venid y vamos todos con flores a porfía».

En ese mismo tiempo, en los recreos, nos escapábamos con algunos a una sección del colegio que nos estaba prohibida a los de primaria. Nos íbamos en los recesos y en ejercicio imaginativo decíamos que se aparecía la virgen, pero que también la Siguanaba —un personaje maligno de la mitología indígena—. Era tanto nuestro poder de convencimiento, y, al mismo tiempo, ingenuidad de nuestros amigos que se creó el rumor que en la parte alta del colegio había apariciones de la virgen. Uno de mis compañeros, que había nacido con la limitación congénita de no poder hablar y yo, éramos los que inventábamos las historias, y los demás las seguían. Nos mandaron a llamar los profesores y nos confrontaron a que dijéramos la verdad, porque había niños crédulos que estaban asustados. Mi silencioso amigo indicó por gestos que se le había aparecido la virgen, llorando como a Juan Diego del cerro del Tepeyac y había abierto su manto, brotando flores del lienzo. A mí, me interrogaron sobre la veracidad de la visión de la Siguanaba y les dije que habíamos visto unas sombras y escuchado unos gritos y que preferimos salir corriendo. Hasta allí terminaron nuestras apariciones, cuando nuestros profesores nos amenazaron con acusarnos con nuestros padres si seguíamos mintiendo. Para mí, esto no se clasificaba como mentira, era parte de un mundo inventado que era válido y que, si alguien lo creía, existía.

El pasaje por las aulas de nuestro plantel, querido jardín de la infancia, no fue sin algunos golpes y castigos. Un sistema educativo basado, principalmente, en la memorización, tenía necesariamente que ser complementado por el castigo físico. Sería interesante hacer un inventario similar a las cámaras de tortura de la edad media con los instrumentos utilizados para castigar a los de mala conducta; casta inmemorable que, por afinidad, necedad, injusticia, o rebeldía me correspondió pertenecer. ¡Qué decir de la famosa chasca!, instrumento infame de madera con el que se podía infligir golpes en la mano o en la cabeza, pero con el uso también de ser marcador con su sonido, por una delgada pieza de madera atada con un elástico, de los cambios de tiempo de actividad. O de las reglas de madera, a una le dábamos el sobrenombre de la negrita por su color proveniente de su origen de las maderas más fuertes del trópico. El fin de la negrita era obvio: la palma abierta del que precisaba disciplina. Un profesor al que apodábamos con el sobrenombre de una variedad del banano: Majoncho, por su complexión de baja estatura y grosor excedente, era de mayor creatividad en sus instrumentos de tortura y había inventado que quien llegaba con el cabello considerado insolente tenía como castigo el repello en su cabeza de la vaselina más barata del mercado. El mismo Majoncho, que todos los lunes llegaba con los ojos rojos y aliento propio de los que han abusado del alcohol durante el fin de semana, practicaba también la innovación de aplicar al que no se sentara bien levantando las extremidades, amarrarle los pies al pupitre para que aprendiera compostura en la utilización de una silla de estudio.

Hasta ya pasada mi adolescencia, pude tener un pensamiento más independiente y analítico. Una de mis deficiencias fue el dejarme llevar por la presión de algunos de mis compañeros de juego. Tenía una atracción de seguimiento innata por los que tenían humor, lo que nunca tenía una correspondencia con el tener buenos valores. Por ejemplo, Tantor era el cuarto hijo de una típica familia de clase media. Las actividades comerciales del padre les permitían tener a sus hijos en el colegio de los hermanos de la orden de la azucena. La familia, aunque honrada, no se caracterizaba por el refinamiento ni cultura. Tantor era el característico maleducado, que divertía a la clase con sus improperios y bromas cargadas de injurias y lenguaje soez. En una oportunidad, sustrajo del negocio de su padre dos bolsas de los lapiceros que el padre comerciaba y en una repartición convertida en piñata los distribuyó a la clase. Como dulces lanzados al aire, nos disputábamos los lapiceros cortesía de Tantor. La fiesta terminó cuando perico pelón llamó al padre de Tantor y todos tuvimos que retornar nuestros regalos, mismos que a empujones y saltos ágiles habíamos ganado.

Lo que apreciaba de Tantor es que me hacía reír, lo cual, a esa edad, yo consideraba como un talento extraordinario más importante que ser el más fiel devoto religioso o de ser estudiante ejemplar. Además, coincidíamos con Tantor en jugar en el mismo equipo de fútbol en el cual él era el guardameta y yo me destacaba en el medio campo.

Mi asociación con él me generó problemas relacionados con amores infantiles. Había una niña vecina del colegio, que llamaba nuestra atención aunque nunca le hubiéramos hablado. Decidimos un día enviarle cartas de amor. Yo escribí una carta con sentimientos infantiles y Tantor tuvo la idea de escribirle una carta soez atribuyéndosela a otro de nuestros compañeros, quien según escuchamos, podría ser nuestro rival en amoríos. Tantor fue a dejar las dos cartas en la ventana. No pasó ni un día para que la familia llegara a quejarse con perico pelón. Dada que las misivas habían sido escritas con papeles pertenecientes a una libreta de la cual yo era propietario, fui injustamente acusado de escribir la carta soez sin otorgarme la posibilidad de defensa.

Fue un tiempo pleno de aventuras intensas como para llenar páginas insólitas de anecdotarios. Sin lugar a duda, uno de los momentos más álgidos era en las tarimas del Gimnasio Nacional, apoyando al equipo de baloncesto.

Dentro de este anecdotario, recuerdo la oportunidad en que lo habíamos planificado con dos meses de anticipación. En la final de baloncesto de nuestro querido y campeón colegio, con mis compañeros, saldríamos vestidos de las mascotas de los equipos rivales en los deportes: uno saldría vestido de gato, otro de alacrán, y otro, de mucho peso, tendría el honor de representar al león de nuestro colegio, y yo iría vestido de gallo. Habíamos sido exitosos en conseguir nuestros trajes deportivos. Tramamos el plan, saldríamos antes de la gran final a la cancha y enardeceríamos a las barras de los colegios, haciéndoles creer que representábamos sus estandartes. Después de este teatro barato, nos postraríamos ante el león y lo alzaríamos en hombros, dándole su corona y cetro de campeón.

Llegó el día esperado y salimos a la cancha del gimnasio, cada uno tratando de movilizar a su bando. Yo me acerqué a la barra que me correspondía, y con gesto de mis manos les incité a que aplaudieran, aunque alguien discernió que era una farsa y con mucho tino me lanzó un objeto que hizo impacto en mi cabeza, pero no pasó de dejarme una leve hinchazón. Todo nuestro plan marchaba de maravillas, cuando salió el león, continuamos la comedia y primero lo atacamos entre los tres, para que después reaccionara y nos subyugáramos al león campeón. Y aunque todo marchaba bien, había un detalle, que nuestro espíritu intempestivo y poco analítico no había previsto: el león pesaba más de doscientas libras. Cuando entre los tres, el alacrán, el gato y el gallo lo intentamos levantar y lo llevamos a casi un metro de altura, no pudimos resistir el peso y el león cayó en descenso libre en la tarima del gimnasio, por poco se fractura la columna vertebral. Nuestro colegio quedó campeón, pero nuestro aprendiz de león resultó sufriendo un profundo dolor de espalda.

Mis experiencias más intensas de esos años fue hacer paseos al volcán y observar Sivarnia y el mar no lejos de allí. El mar fue algo íntimo que me permitió, por primera vez, tener la sensación de una naturaleza enérgica que me ampliaba un espacio de libertad que no tenía en la cotidianidad. Fue mi tiempo de surfeador durante el colegio una experiencia maravillosa. Mi indumentaria, mi calzoneta de baño y mi tabla para las olas. Ni las experiencias más intensas en múltiples viajes, podrían sustituir esos pocos minutos y segundos de deslizarme en una ola. Segundos tan intensos como un éxtasis con olor de algas marinas. Grabados permanentemente en mi inventario de experiencias más intensas. Levantarnos temprano para entrar al mar con la primera claridad. Navegar hasta donde se originan las olas, evitando cortinas de olas como tsunamis, y después esperar con todos los sentidos alertas la pared de tres metros que nos permitirá el embelesamiento máximo de la felicidad. En el silencio insólito del mar, observar la costa desde el nacimiento de las olas. Momento sublime de libertad suprema. Integrado absolutamente con la naturaleza, movido por la fuerza vital de una ola gigante. Lo más lejano a la cotidianidad. Ninguna ola es igual ni llegará a serlo. Es Heráclito a la quinta potencia: ¡Si nadie se bañará en el mismo río, mucho menos en una ola traviesa en un mar majestuoso! Cada ola tiene su propia personalidad, su tipo particular de formación, velocidad y soltura. Y los olores y sabores, olor a fino musgo marino y a sal de vida. Es la experiencia sensorial más completa, ni siquiera la ópera ya que le falta lo papilar. Aquí, cada sorbo de agua sabe a todos los viajes marinos y a todos los animales más exóticos del fondo del mar. Definitivamente, jamás cambiaría mis años de surfeador. Experiencia altiva y máxima de amor por lo húmedo, por lo fugaz, o sea por la vida.

El acercamiento al mar fue mi refugio en años de confusión. Me escapaba por las mañanas para poder estar de regreso en Sivarnia. El mar me otorgaba plenitud y libertad en años de búsqueda de genuinidad. La dinámica con mis compañeros cercanos era interesante y cada uno de ellos, un planeta o una isla al estilo de Donne. Uno de ellos era alguien totalmente diferente a los demás. Interesado en estudiar y con un halo que presagiaba que sus años de juegos escolares ya habían pasado. En fin, diferente a nosotros, preocupados nada más por divertirnos y pasarla bien. Aunque Sivarnia era una olla de ebullición, y en el ambiente había como neblina, la certeza, más que presagio, que una hecatombe social como la erupción del volcán se acercaba. A nosotros no nos interesaba el futuro. Sin embargo, él tenía sus aspectos mundanos que hacían transparentar en esa áurea aparentemente hermética una naturaleza viva, que, a veces, entraba en contradicción con su rigidez de objetivos. Él me contaba su experiencia de cuando sirvió de edecán de un campeonato de softball femenino organizado por esas fechas en el país. Además de ser eficiente en su labor, tuvo romances furtivos con alguna de las jugadoras, quienes querían aprovechar también la experiencia de tener un muchacho exótico. Lo cual, él también aprovechó, botando todas sus barreras, como el profesor Fausto tocado por la tentación de la carne.

Tuvimos una educación universal y amplia y desde muy jóvenes leíamos a los clásicos universales y vernáculos, pero solo él, a sus escasos diecisiete años, fundó un periódico donde le dedicó unos artículos al genio checo Kafka. Estos intereses intelectuales, muy por arriba de las preocupaciones cotidianas de todos nosotros, siempre me generaron un gran respeto por él. Posteriormente, la vida nos juntó en ciudades más complejas y con historias vastas: México, Washington y Ginebra. Para esas fechas, yo ya había dejado mis juegos infantiles y tenía preocupaciones intelectuales más profundas. Él, al contrario, siempre tuvo una claridad indeleble de sus intereses por el pensamiento.

Sivarnia, como un volcán, estaba en erupción. Comenzaba una guerra civil que duró más de una década. En pleno año del inicio de la guerra civil, cuando el enfrentamiento era una situación de inercia que nada o nadie podía evitarlos, la suerte estaba decidida y los grupos de izquierda habían emprendido el camino de las armas, y el ejército y la derecha la decisión también con las armas de exterminar a la oposición. Los enfrentamientos eran cotidianos. Aunque siempre había existido la violencia, el país entró en una convivencia con la brutalidad y la muerte que persistió incluso después de la finalización del conflicto. Era como una avalancha de fuego desprendiéndose de las laderas del volcán y destrozando todo a su paso, llenando de fuego y dolor a Sivarnia.

El colegio de la orden de la azucena era un estandarte de pensamiento conservador, inclusive, en un año, habíamos tenido una inmigración de estudiantes de otros colegios, porque sus padres alarmados estaban preocupados por el supuesto adoctrinamiento ideológico que recibían. Con mis amigos cercanos, sentíamos que existían situaciones y partes de la historia que no nos habían contado. Los hermanos de la orden de la azucena no tenían elementos para explicar lo que estaba sucediendo en los asfaltos de Sivarnia. La mayor parte de nuestros compañeros no tenían mayor capacidad de entendimiento y eran permeados por la ideología anticomunista prevaleciente en sus hogares de clase media, situación digna de los mejores días de las casacas negras del Duce. Otros seguían la marea por limitaciones o por complejos sociales.

Con algunos de mis amigos, decidimos que había una explicación que no estaba allí y que existía en la inmensa miseria del país un murmullo que había pasado de ser callado a tener voz. Definitivamente, que no teníamos todas las claves para entender lo que estaba sucediendo y funcionábamos más con la sensibilidad. Tuvimos la oportunidad de conocer a un arzobispo, quien, dejando las comodidades y las taras eclesiásticas, había tomado un camino diferente de búsqueda de justicia y denuncia. Nos rebelamos contra el maniqueísmo de nuestros compañeros y la pasividad llegando a cobardía de nuestros educadores. Esto nos trajo enemistades y odios y si no hubiéramos salido del país, lo más seguro es que hubiéramos engrosado la lista de la innumerable cuenta de los privados de mundo que pronto pasarían a un anonimato extremo y se convertirían en el olvido, no sin antes dejar una cicatriz imborrable de dolor en los cercanos a ellos. Años después, nos dimos cuenta lo cerca que estuvimos del peligro, más de lo que imaginábamos. Algunos de nuestros compañeros del colegio fueron miembros de los grupos de exterminio de derecha y uno de ellos tuvo la deshonra de participar en el asesinato del famoso arzobispo. Otro terminó en prisión acusado del caso de desfalco al gobierno más grande en la historia del país.

Nosotros reivindicábamos, no solamente sensibilidad social, sino también una búsqueda espiritual, misma que fue resentida con mucho odio por nuestros compañeros. Lo irónico es que muchos de los que se burlaron de nuestra ingenuidad espiritual son los que después de muchos años, se hicieron miembros activos de todo el espectro de sectas religiosas estrambóticas.

Siempre me he preguntado cómo ha sido posible que se hubiere engendrado en mi promoción personajes extremadamente infames, más allá de la normal desfachatez. La única respuesta que tengo es que fuimos la generación de la explosión volcánica. Fue a mi generación que le tocó exactamente la línea divisoria de otra erupción social en el país y las erupciones siempre generan dolor y sangre. El magma de lo más profundo agota toda su paciencia y tiene que brotar. Nos tocó vivir sin opción, arrebatados como por un torrente de lava en un conflicto que nosotros no los originamos, pero éramos víctimas que necesitábamos tomar posición. Arrasó a algunos a hechos abominables como involucrarse en asesinatos de opositores y los que no tomaron partido también fueron afectados y los que pudieron migrar lo hicieron y los que se quedaron vivieron años de temores, inseguridades y peligros.

En el año memorable del inicio del conflicto armado el dolor y la violencia, como lava sin control, estaba en nuestras aceras. La irracionalidad abundaba rampante en todos los sitios. Los jóvenes inquietos e irreflexivos fueron sumados a la inercia de dicho torbellino social. Diariamente, aparecían cadáveres de las ejecuciones sumarias del régimen militar, el cual bajo la consigna anticomunista eliminaba a sus oponentes. Por el lado de los grupos de izquierda, había también irracionalidad, resentimiento y dogma. Hubo secuestros de hombres de negocios que no tenían ningún involucramiento con la guerra. De estos grupos, tampoco había esfuerzos por detener la pérdida de vidas; al contrario, tenían la certeza de que más mártires a su favor, lejos de amedrentar aumentaban los simpatizantes en sus filas.

En un momento, me di cuenta de que yo no pertenecía a dicho medio. Me sentía tan distante, era una realidad que no podía aceptar y quería ser diferente. Las cosas no tenían sentido si continuaban así. El único escape que tuve fue por medio del estudio. Mis plegarias fueron escuchadas y en esas circunstancias en la cual todos peligrábamos salí del país. Lo dejé en sus peores momentos, con olor a sangre y sufrimiento. Salí como muchos otros, huyendo de un conflicto irracional y buscando prepararme mejor.

En ese tiempo tenía una visión fatalista primitiva, creía que aun con el libre albedrío, el universo y las fuerzas del azar eligen a algunos para participar en el engranaje exacto de causas y efectos. A estos se les da la oportunidad de convertirse en esta historia del universo y depende de su inteligencia y visión de justicia si serán parte del dispositivo o si se quedarán al margen. Muchas veces, estuve cerca de morir, pero una mano celestial intervino en los momentos precisos para librarme del peligro. Pensaba que, aunque es inescrutable la dirección de la historia, la actitud sabia de cumplir el destino hace que la historia se realice y que uno sea parte de ella.

Me establecí en una ciudad en proceso de industrializarse en un desierto del noreste, cercana a la frontera con Estados Unidos. Una ciudad con la pretensión de representar el máximo avance económico, pero atrapada en la desigualdad, violencia y corrupción características. Sin embargo, fue en las librerías de esta ciudad en donde tuve mi encuentro con los clásicos latinoamericanos y universales. Fue allí donde compré mi primera música de la nueva trova cubana.

En la universidad tomé el estudio como una religión y me separaba los fines de semana para estudiar en uno de los salones en el cual observaba a un cerro en forma de silla para versarme en los libros de mi carrera y mi alta dotación de lecturas propias. De los autores que me poseyeron a mis diecinueve años fueron Tolstoi, Hesse y Dostoievski. Leí sin tregua las principales obras de esos grandes maestros. Estas lecturas penetraron en mi sangre y en mi espíritu. Y fue allí también donde hice mis primeros esbozos de poemas, mismos que con excepción de mucha pasión, no tenían mayor profundidad o musicalidad.

La carrera que elegí estaba orientada al servicio comunitario. Sentí que eso era lo que más me acercaba a servir a los demás. Esto fue un cambio radical de lo que inicialmente había manifestado intención de estudiar: sistemas computacionales. No muy tarde, descubrí que la carrera elegida no me gustaba y la mayoría de los profesores no eran ilustrados. Hice dos buenos amigos que se salían de lo convencional. Ambos estaban completamente compenetrados con el estudio y con una visión inmensa de ayudar a los demás. La vida vindicó mi apreciación temprana, una de mis amigas fue, posteriormente, una de las principales sociólogas de la frontera norte, una de las autoridades en los aspectos de violencia en las fronteras y de las mayores líderes para que se esclarecieran los crímenes de mujeres en la frontera.

Traté de hacer ligera mi travesía por dicha ciudad. De los mejores recuerdos que me llevaría, fue mi experiencia de trabajo con un movimiento de posesionarios de tierra. Estaban organizados políticamente y el gobierno les temía. En mi trabajo con ellos pude conocer bien la vida de los suburbios pobres, sus necesidades, el olvido del gobierno de proveerlos de los servicios básicos.

Desde ese tiempo, pude percibir que, tarde o temprano, vendrían manifestaciones de violencia, producto de las pestes sociales que dicho medio poseía, compuesta por una clase política corrupta que abusaba del poder sin límites, y de policías judiciales y federales a los que nada envidiaría los más famosos gánsteres del periodo de la prohibición en Chicago. Por eso, cuando la industria del narcotráfico se fortaleció, fue fácil incorporar a sus filas a miembros de los cuerpos de seguridad y a los políticos.

Es lo que Carlos Fuentes recrea como ficción en una de sus obras. Habla de la clase política y de los principales encargados de la seguridad aliados con el narcotráfico, que atrapan a los delincuentes sin influencia y a uno que otro ladrón con dinero para dar la impresión de que hacen algo, pero que dejan pasar a los principales narcos y traficantes de armas y de violencia. Habla de lo sucio y apestoso de los encargados principales de la seguridad, quienes, precisamente, aprovechan la situación de pavor de la población para ganar más poder y privilegios. Carlos Fuentes da un desenlace sangriento a las cosas. Como epitafio, uno de los políticos importa grupos élites teutones a los que apoda los Sigfridos, para exterminar a los más altos en el poder responsables de la violencia y la corrupción. El final no es muy alentador porque termina en violencia y en la desesperanza de que no se puede hacer nada.

Terminando mi experiencia de provincia, me iría a una gran ciudad. Esto fue una presencia vital de apertura al pensamiento y a la cultura. Pasaría de un estado provincial a una ciudad de diez y ocho millones de habitantes, en donde tendría acceso a la literatura, cultura, discusión inteligente y al arte. Y qué más centro de todo esto que la universidad más grande de América. Cuando llegué a dicha urbe, ya el presidente había dicho que haría una defensa canina de la moneda y el país se encontraba sumido en una de sus múltiples crisis. Pero en los centros intelectuales, la discusión era absolutamente rica. En la facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la cual continué mis estudios superiores, había la más interesante discusión y debate sobre los dogmas antiguos del marxismo, las teorías sociológicas latinoamericanas que tenían una fijación sobre la dependencia y las nuevas ideas en boga. Fue de los últimos momentos brillantes para las ciencias sociales y las humanidades en América Latina. Posteriormente, el letargo se apoderó de este dominio y los sociólogos y filósofos se han quedado como corifeos de los grandes pensadores del pasado. Difícilmente, se ha creado algo nuevo.

Dicha ciudad siempre la he considerado como una de esas ciudades universos, con las posibilidades de ofrecer innumerables vivencias en todas las dimensiones. Para mí, implicó una nutrición fundamental de ciencias sociales y cultura. El único aspecto difícil es el estatus de vulnerabilidad que un estudiante puede tener por las limitaciones económicas. Una enorme ciudad puede resultar aplastante ya que reafirma el sentimiento de fragilidad. Un fuerte terremoto selló este sentido de fragilidad. Viniendo del valle de las hamacas, como es conocida Sivarnia por sus frecuentes temblores, debo decir que los terremotos no me causaban pánico. El terremoto de dicha urbe me encontró en un séptimo piso de un edificio cerca de la universidad. Comenzó el terremoto y creí que no iba a terminar y observé las grietas abrirse en la pared, pero el edificio se mantuvo inamovible. Cuando salí a la calle y caminé por las diferentes áreas vi toda la destrucción: cientos de edificios de varios pisos reducidos a uno y con personas aún en su interior en los escombros. Esa misma noche, me alisté en una de las cuadrillas para dejar medicinas y comidas a los afectados. Fue una vivencia intensa ver a la ciudad frágil y sufriendo, observar las grietas en las calles y los rieles de los trolebuses completamente torcidos por el movimiento telúrico. Esto coincidía con el mismo periodo de finalización de mis estudios. Esta fragilidad que me acechaba aceleró mi decisión de cambiar de rumbo. Por el momento estaba convencido de que debería seguir una vida académica. Mis intentos de poeta habían quedado terminados cuando una editorial rechazó la publicación de mi primer manuscrito. Posteriormente, le di la razón ya que la calidad literaria era falaz y solo unos pocos poemas podrían ser salvados del olvido. Pero este rechazo me causó una crisis de mi capacidad y dudas de la posibilidad de dedicarme a la literatura. Me dediqué más a leer y dejé postergadas mis ansias literarias.

Mi último año en esa universidad inmensa en una ciudad también gigante y compleja fue un gran alimento para mi intelecto. Fue allí donde escuché a los intelectuales como Pérez Guy analizar a Weber y la escuela de Frankfurt. Nunca como en esta oportunidad me he sentido tan cerca de la eminencia y el saber. Fue allí también que mis sentidos se abrieron en su plenitud y me aprendizaje sensorial profundo.

Terminando mis estudios de historia, regresé a Sivarnia y con muchas dificultades, pero al final, con suerte, logré conseguir una plaza de profesor en la universidad. Allí conocí a mis compañeros de travesía: Licón, Chisdavindro y Canuto; con los que mantendría una estrecha amistad. Ellos eran como en las sectas antiguas, mis amigos de catacumba donde podría expresar mis intereses intelectuales y mantener una especie de hermandad que me mantenía aferrado al mundo.

Pude rentar un pequeño cuarto y mi vida era un constante devenir de la universidad a mi habitación. Mi dedicación era casi absoluta a los libros de historia. Me impuse como disciplina escribir un libro mosaico en el que recogía mis impresiones en diferentes dominios de la historia del país. Motivo por el cual me acerqué más a Chisdavindro con el que discutíamos intensamente sobre Escolástico Andrino y la importancia a finales del siglo xix de las bandas municipales que tocaban en los quioscos de los pueblos los domingos por la tarde.

Licón, había sido seminarista, pero cercano a su ordenación se había enamorado y había descubierto que su vocación no estaba en los hábitos y que su culto a los santos podría ser trocado por un amor a las mujeres. Posteriormente se había dedicado a escribir poesía y ensayos. En una revista que él dirigía, se dedicaba a dibujar mujeres a las que ornamentaba con vida marina en su interior y las acompañaba con poemas de manifiesta sensualidad. Con Licón además de conversaciones de literatura, compartíamos una profunda apreciación por la naturaleza y nos dedicamos a viajar por diferentes sitios del país y descubrir lo exuberante de la naturaleza tropical.

Canuto, lo mismo que yo, había regresado recientemente al país. Convencido de que tenía algunas claves para cambiarlo desde su posición de economista. Había regresado idealista, y al mismo tiempo, con una actitud de profundo desprecio a lo rudo, primitivo, y vulgar de Sivarnia.

Mis amigos eran posiblemente los encontrados tripulantes de la nave de Ulises, desafiando cantos de sirenas y cíclopes, pero con la sensación de que han pasado incontables años a la deriva y en una expectativa mística esperando que la emanación de lava de un volcán llegara sin anunciarse y acabara con todo.