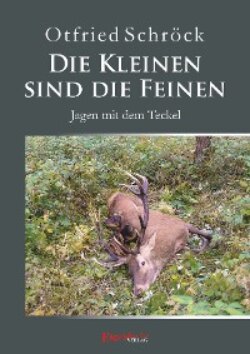

Читать книгу Die Kleinen sind die Feinen - Otfried Schröck - Страница 8

STROLCH

ОглавлениеMit vierzehn Jahren erwachte in mir die Jagdpassion, die vor allem durch meine Mutter gefördert wurde. Hin und wieder setzte sie sich mit mir in dem Revierteil an, in welchem ich später meine ersten jagdlichen Schritte gehen sollte. In unmittelbarer Nähe zu einem Wildacker, den noch mein Großvater als Oberförster des Gutsforstes angelegt hatte, befanden sich mehrere meist immer wasserführende Tümpel, an denen wir einmal mitten im Sommer Enten beobachten wollten. Es war auch am Abend noch sommerlich heiß, die Mücken flogen Angriff auf Angriff und dann kamen die Enten. Schon von weitem war das typische Klingeln zu hören, das die Enten beim Fliegen hervorbringen. Wer schon einmal gesehen hat, wie sich Enten zwischen hohen, dichtstehenden Bäumen auf eine kleine Wasserfläche stürzen, weiß, wie schwierig es ist, diese noch im Flug zu treffen. Meine Mutter hatte zu dieser Zeit noch keine Jagderlaubnis, wie der Jagdschein damals hieß und wir wollten ohnehin die scheuen Breitschnäbel nur beobachten. Drei Stockenten gingen auf dem kleinen Gewässer nieder und hatten uns im selben Moment weg. Ein kurzes Flügelschlagen und Wasserspritzen, danach war die Gesellschaft wieder verschwunden. Den späteren Erzählungen meiner Mutter nach soll ich enttäuscht gesagt haben: „Ich glaube, ich werde nie ein Jäger werden.“ Es sollte anders kommen.

Den größten Anteil an meiner Jägerwerdung hatte aber Wilhelm König, der Oberförster des forstlichen Versuchsreviers in Waldsieversdorf. Er führte mich in die großen und kleinen Geheimnisse der Jagd ein und lehrte mich ganz nebenbei das weidgerechte Jagen. Er stammte aus Ostpreußen und weckte in mir die Liebe für diese Landschaft, ohne mir gegenüber je ein böses Wort über den Verlust seiner Heimat zu verlieren. Mehrfach habe ich in den letzten Jahren die Begeisterung für diese Landschaft bei Reisen nach Masuren gemeinsam mit meiner Frau geteilt.

„Opa König“, wie er allgemein genannt wurde, prägte mich für mein Jägerleben. Mein Vater und meine Mutter gingen zu der Zeit noch nicht zur Jagd und so wurde er mein Lehrprinz in allen jagdlichen Fragen. Auch als ich den Jagdschein schon in der Tasche hatte, begleitete er mich auf meinen ersten Jagdgängen. So erinnere ich mich an eine Gelegenheit Ende September, als wir an einem Hang in einem lückigen Jungwuchsbestand ein Stück Rehwild vor uns hatten, das augenscheinlich ein Schmalreh war. Da wir es nicht sicher als ein solches ansprechen konnten, sich aber auch kein zweites Stück zeigte, empfahl er mir, nicht zu schießen. Es hätte ja eine Ricke sein können, deren Kitz nicht zu sehen war.

Opa König hatte einen kleinen Weiher im Wald gepachtet, der eigentlich außer Karauschen und einigen Karpfen, die er eingesetzt hatte, kaum Fischwild bot. Dennoch saßen wir oft frühmorgens im Kahn auf dem Krummen Pfuhl und angelten in der aufgehenden Morgensonne, um danach den spärlichen Fang aus den beiden Reusen zu bergen. Sicher hat er mir mit diesen Erlebnissen meine Vorliebe für den Morgenansitz ins Herz gepflanzt, denn noch heute gehe ich lieber morgens als abends zur Jagd – wenn nur das frühe Aufstehen nicht wäre!

Wilhelm König weihte mich auch in die Kunst des Knüpfens von Fischernetzen und in die Geheimnisse der Fangjagd ein. So unterhielten wir im Revier mehrere Fangsteige mit den verschiedensten Fallenarten, die wir gemeinsam gebaut und auch regelmäßig kontrolliert haben. Das waren vor allem Knüppelfallen, die zu ebener Erde errichtet, aber auch als Schlagbäume in Augenhöhe an Bäumen angebracht wurden. Diese Fangeinrichtungen brachte das Raubwild selbst zum Zuschlagen, indem es Stellungen berührte, wenn es an den Köder wollte. Eine dieser Vorrichtungen, die von uns selbst aus Holz angefertigt wurden, besitze ich heute noch. Opa König zeigte mir auch den Fang von Krammetsvögeln (Wacholderdrosseln) in einem „Dohnenstieg“, was er aus seiner ostpreußischen Heimat mitgebracht hatte. Dazu wurden Weidenruten zu einem Bügel gebogen, mit einer Schlinge aus Pferdehaar versehen und dahinter Ebereschenbeeren angebracht. Mehrere dieser Dohnen wurden dann meist an Waldrändern an Bäume genagelt. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir damit jemals Drosseln gefangen haben. Gegessen habe ich jedenfalls keine und aus heutiger Sicht ist das Fangen von Singvögeln mehr als verwerflich und auch verboten. Für die arme Bevölkerung in Ostpreußen und anderswo, wo man auch Krähen fing und aß, trug das aber zum Nahrungserwerb bei. In Deutschland ist die Jagd mit Dohnen seit 1908 durch das damalige „Reichsvogelschutzgesetz“ verboten, wurde aber im I. Weltkrieg aufgrund der Ernährungslage zwischenzeitlich wieder erlaubt. Die Jagd mit Dohnenstiegen wurde früher wohl auch in unserer Gegend häufig ausgeübt, denn in der Umgebung findet sich eine große Anzahl von Straßen mit dem Namen „Dohnenstieg“ bzw. – steig“. Ich hoffe, dass unsere damalige Wilderei inzwischen verjährt ist.

Der Verfasser mit seiner Mutter und Opa König

Das Foto erschien auf dem Titelblatt der Märzausgabe 1964 der Zeitschrift „unsere jagd“ 2

Mit achtzehn Jahren bestand ich dann endlich die Jagdeignungsprüfung. Früher ging es nicht, denn damals war es nicht möglich, einen Jugendjagdschein mit 16 Jahren zu erwerben. Die Zeit zwischen meinem heftig erwachenden Interesse für Wald und Wild überbrückte ich unter der Anleitung von Opa König zunächst mit vogelkundlichen Studien. Oft war ich in Wald, Feld und am Wasser unterwegs, um Vögel und ihre Verhaltensweisen zu beobachten. Geschadet hat mir diese jagdliche Enthaltsamkeit nicht, denn ich freue mich noch heute darüber, dass es eigentlich kaum einen hier vorkommenden Vogel gibt, den ich nicht am Flugbild oder an der Stimme erkenne. In meinem Streifgebiet kamen damals noch interessante Vogelarten, wie Großtrappe, Blauracke, Uferschwalbe, und Beutelmeise vor. Der Wiedehopf war in dem erwähnten Niedermoorgebiet geradezu häufig. Das lag sicher daran, dass er in seiner Lebensweise auch an weidende Kühe gebunden ist. Als gegen Ende der 1960-er Jahre die Weideviehhaltung der industriemäßigen Landwirtschaft zum Opfer fiel, bedeutete das für den Wiedehopf auch im Roten Luch das Aus. Sein charakteristisches „Huup, huup“ ist schon lange nicht mehr zu hören und auch der Kiebitz macht nur hin und wieder auf dem Zug im Moor Rast.

Dafür haben andere Vogelarten das Revier erobert. Der Kolkrabe siedelte sich Anfang der 1970-er Jahre an und ist heute für das Niederwild, aber auch für die frisch geborenen Lämmer der Schäfer zur Plage geworden. Fast jedes Feuchtbiotop wird inzwischen von Kranichen bezogen, die mir eine große Freude bereiten, wenn sie unterhalb meiner Jagdhütte meist mit zwei Jungvögeln ohne große Scheu durch die Wiese ziehen.

Nach dem Abitur nahm ich 1960 ein Studium der Landwirtschaft auf. Eigentlich wollte ich wie mein Vater Forstmann werden. Da ich aber als zweiten Studienwunsch Landwirtschaft angegeben hatte und zu dieser Zeit der „sozialistische Frühling“3 in der Landwirtschaft der DDR vehement vorangetrieben wurde, brauchte man dringend Diplomlandwirte. Alle Studenten ohne eine landwirtschaftliche Vorbildung absolvierten im Rahmen des Studiums ein Grundpraktikum, an dessen Abschluss der Facharbeiterbrief Landwirtschaft stand. Dieses Praktikum führte mich in die LPG Gussow in der Nähe von König-Wusterhausen. Am Freitagmittag ging es nach Hause, zunächst per Bus bis Königs-Wusterhausen und dann mit dreimaligem Umsteigen per S-Bahn und Dampfbahn bis zu einem Haltepunkt der Deutschen Reichsbahn im Roten Luch. Dann musste ich noch drei Kilometer bis nach Hause laufen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals vom Haltepunkt Rotes Luch abgeholt wurde, weil es zu dieser Zeit in unserer Familie noch kein geeignetes Fortbewegungsmittel gab, mit dem man mich hätte abholen können. Auch war eine solch mütterliche Fürsorge damals nicht üblich.

Sehr genau erinnere mich aber daran, dass mir einmal auf dem Heimweg eine menschliche Gestalt entgegenkam. Bald erkannte ich meine Mutter an ihrer Körpergröße und an ihrer Art, zu gehen. Dann fiel mir ein weißes Wollknäuel auf, das neben ihr lief. Dieses Wollknäuel war für meine Mutter der Grund, mich entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit von der Bahn abzuholen. Den Welpen, für den sich augenscheinlich seiner Farbe wegen noch kein Interessent gefunden hatte, erwarben meine Eltern von einem in der Nähe wohnenden Jäger, der zwei hervorragend auf Sauen arbeitende Rauhaarteckel hatte. Er nutzte jede freie Minute, die ihm die Arbeit ließ, um mit ihnen zu jagen. Ein Reviergang mit der Mutter und dem Vater unseres Welpen war selten erfolglos. Die Hündin war auf Sauen so sicher, dass sie Einstände, in denen kein Schwarzwild steckte, nur widerwillig, wenn überhaupt annahm. Am Anschuss wusste man schon nach wenigen Metern, ob das Stück einen tödlichen Schuss hatte oder gefehlt worden war, weil die Hündin gesunde Fährten überhaupt nicht arbeitete.

In der „Zuchtlinie“ hat sich wohl einmal ein Foxterrier verewigt, denn der ansonsten schneeweiße Welpe hatte auch einige braune Abzeichen. Wie dem auch sei, er gehörte von nun an zur Familie, in der zwei, später drei Familienmitglieder Jäger waren. Obwohl schon seit Dezember 1957 die staatliche Vorgabe bestand, auf 500 ha Jagdgebietsfläche einen geeigneten, geprüften Jagdhund zu halten, brauchte es noch Jahre, bis diese Forderung verwirklicht wurde. So standen einerseits in dieser Zeit kaum leistungsgeprüfte Jagdhunde zur Verfügung, andererseits war es auch kein Problem, einen geeigneten Hund ohne Papiere zur Jagd einzusetzen.

Schnepfen und Enten

Der Welpe, den wir „Strolch“ nannten, entwickelte sich gut und wir freuten uns sehr über den neuen Hausgenossen. An eine jagdliche Ausbildung dachte niemand und Strolch hat in seinem Leben weder ein Kommando befolgen müssen, noch eine künstliche Schweißfährte gearbeitet. Die Aufgaben, für die wir ihn hin und wieder brauchten, erledigte er zu unserer vollsten Zufriedenheit. Wir hatten kaum Gelegenheit, ihn an Sauen arbeiten zu lassen und haben auch keine gesucht. Er sollte nur hin und wieder eine der Katzen auf den Baum jagen, zu deren Erlegung wir damals außerhalb einer 200-Meter-Zone über den befriedeten Bereich hinaus verpflichtet waren. Das tat er mehrmals mit Erfolg. Wichtiger für uns war die Schweißarbeit, für die er durch seine Mutter hinreichend vorbelastet war. Aber auch für die Suche von erlegtem Federwild war er gut zu gebrauchen.

Damals durften wir bis zum 15. April noch Schnepfen schießen. Wir jagten in dieser Zeit anders als heute, wo wir durch die hohen Schalenwildbestände ganz anderen Zwängen unterliegen. Die Bestände an Schwarz – und Rotwild waren noch auf einem erträglichen Niveau und es musste nicht jede Gelegenheit genutzt werden, die Sauen kurz zu halten. Vielleicht haben wir es damals schon versäumt, in die sich ständig erhöhenden Schalenwildbestände rechtzeitig einzugreifen. So herrschte in der Regel ab Ende Januar weitgehend Jagdruhe und man ging nur zu einigen Kontrollgängen im Februar und März ins Revier. Ab Ende März/ Anfang April warteten wir sehnlichst auf das Erscheinen der Frühjahrsschnepfen. Getreu den Sinnsprüchen „Reminiscere – putzt die Gewehre“ und „Okuli – da kommen sie“ bereitete man sich auf den ersten Höhepunkt des Jagdjahres vor. Die Stimmung, die an so einem Vorfrühlingsabend den Jäger ergreift, ist schwer zu beschreiben und heute kaum noch nachzuvollziehen, da die wenigsten Jäger nur wegen des Erlebnisses ins Revier gehen. Es ist nämlich ein großer Unterschied, ob man an der Kirre auf Sauen passt und dabei den Balzlaut der Schnepfe vernimmt, oder ob man an einem Waldrand steht und sehnsüchtig auf die erste Schnepfe wartet. Langsam kommt die Dämmerung und mit den letzten verklingenden Gesangsübungen einer Amsel auf dem höchsten Baum der Umgebung beginnt der Schnepfenstern am Abendhimmel zu leuchten. Angestrengt lauscht man auf die Laute der balzenden Schnepfen. Mit „Puiz, Puiz“ und „Quorr, Quorr“ nähert sich dann ein suchender Schnepf und manchmal auch eine Hochzeitsgesellschaft. Nicht langsam und bedächtig, sondern im schnellen, oft im Zickzack ausgeführten Flug. Wie schwer eine Schnepfe im Fluge zu treffen ist, macht der Spruch: „Schießt Du auf Zick, ist sie auf Zack und schießt Du auf Zack, ist sie auf Zick“ deutlich.

Am Rande des schon erwähnten Wildackers habe ich mir einen günstigen Stand ausgesucht. Dieser befindet sich zwischen zwei Brüchern, die „Feld- und Heide-Kranichsluch“ genannt werden. Die Schnepfen streichen gewöhnlich genau an der Waldkante entlang. Schon von weitem vernehme ich die vertrauten Laute und da kommen sie mir auch schon entgegen. Ich reiße die Flinte hoch und werde erst im letzten Moment fertig, als sie schon fast über mich hinweg sind. Der Schuss ist raus und eine Schnepfe fällt hinter mir in einen mehrere Meter breiten Schilfgürtel. Wie soll ich die nur bei dieser Dunkelheit finden? Eine Taschenlampe habe ich zwar dabei, aber groß sind meine Hoffnungen nicht. Da fällt mir der Hund ein, aber Strolch hat eine solche Arbeit noch nie gemacht. Im Vertrauen auf seine Nase und die Leistungen seiner Vorfahren weise ich ihn in Richtung auf den vermeintlichen Fundort ein und er nimmt das Schilf auch sofort an. Eine ganze Weile knistert es im Schilf, es geht hin und her, mal näher, mal weiter, aber immer nicht sehr weit von mir entfernt. Er sucht also konzentriert und lässt nicht nach. Dann kommt er auf mich zu und hat zu meiner großen Freude die Schnepfe im Fang. Natürlich gibt er sie mir nicht vorschriftsmäßig aus und möchte seine Beute gern behalten. Das ist mir aber gleichgültig, ich freue mich unbändig, liebele ihn ab und nehme ihm die Schnepfe aus dem Fang. Es ist übrigens die einzige ihrer Art in meinem Jägerleben geblieben. Jedenfalls finde ich in meinem Jagdtagebuch, das ich in den ersten Jahren meiner Jägerlaufbahn akribisch geführt habe, keinen weiteren Eintrag über eine Schnepfe. Als die Jagdzeit dieser interessanten Vogelart immer mehr eingeschränkt wurde, so dass es sinnlos war, auf den Vogel mit dem langen Gesicht zu warten, bin ich noch oft ins Revier gegangen, nur um den Zauber des Schnepfenstriches zu erleben. Für Strolch war dieses Erlebnis so prägend, dass er Zeit seines Lebens das „Puiz, Puiz“ und „Quorr, Quorr“ der balzenden Schnepfen mit einem ruckartigen Aufwerfen seines Kopfes markierte.

Unweit von diesem Wildacker befinden sich die „Giebelkuten“, zwei giebelartig zueinander angeordnete Tümpel. Ihren Namen haben sie aber sicher von dem Fisch namens Giebel, der eine interessante Fortpflanzungsbiologie hat und deshalb auch in solchen Gewässern überleben kann. Hier lebten neben vielen an das Wasser gebundenen Tieren damals auch mehrere Sumpf-Schildkröten. Eine davon, die Waldarbeiter aufgesammelt und mir gebracht hatten, schmückte zeitweilig mein Terrarium, bis ich sie wieder in der Nähe ihres Fundortes aussetzte. An einem der größeren Tümpel sitze ich heute auf Enten an. Hier ist das Schießen auf die anfliegenden Enten nicht ganz so schwierig, wie in dem Wasserloch, an dem ich mein erstes jagdliches Erlebnis hatte. Es gelingt mir auch, zwei Enten zu erlegen und nun habe ich das Problem, sie zu bergen. Sie liegen ungefähr 20 Meter von mir entfernt zwischen Krautinseln und Entengrütze. Strolch sitzt neben mir und hat das Geschehen aufmerksam verfolgt. Zunächst versuche ich, ihn wie bei der Schnepfe zum Suchen zu animieren. Aber er ist nicht übermäßig wasserfreudig und so habe ich mit meinen Bemühungen keinen Erfolg. Es bleibt mir also nur übrig, im Adamskostüm in dem bauchtiefen Wasser und knietiefen Morast in den Teich zu waten und die Enten selbst zu holen. Die erste Ente apportiere ich ohne Probleme bis ans Ufer, wo sie von Strolch intensiv in Augen - und Nasenschein genommen wird. Er kennt ja noch keine Ente, ist aber sehr interessiert und nun nehme ich ihn an die Leine und lasse ihn neben mir herschwimmen, was er auch bereitwillig tut. Bei der Ente angekommen, nimmt er diese, ohne zu zögern, in den Fang und kehrt mit meiner Unterstützung schwimmend wieder ans Ufer zurück. Nun habe ich also einen Dackel, der zwar ein weißes Fell mit braunen Abzeichen hat, der mir aber unter nicht allzu schwierigen Bedingungen auch einmal eine Ente aus dem Wasser holt. Bei einer späteren Übung mit Hunden unserer Jagdgesellschaft stellt er diese Fähigkeit zum Erstaunen der Vorstehhundeführer im freien Wasser auch unter Beweis.

Auch dieses Erlebnis prägt Strolch für sein ganzes Leben. Ich erinnere mich dabei an einen morgendlichen Gang zum mehr als eine halbe Stunde entfernten Ansitz. Gleich hinter dem Ort unterquert der schon erwähnte Stöbber die Landstraße und verläuft danach ein Stück neben ihr. Wenn Seen und Teiche bereits zugefroren sind, liegen hier über Nacht oft Enten auf dem fließenden Wasser. Es ist noch völlig dunkel und plötzlich kommt es von unten „Paak, Paak, Paak“. Ich achte nicht darauf, denn ich habe ja noch mindestens einen Kilometer Wegstrecke vor mir. Strolch, der bisher neben oder hinter mir hergetrottet ist, stößt mich erst am Hacken an, dann läuft er vor und stellt sich vor mich hin, so als ob er mich fragen will: „Hast Du das nicht gehört?“

Als hätte er nie etwas anderes getan

Wichtiger als das Suchen und Bringen von Federwild war für uns die Arbeit auf der roten Fährte. Mit dem Flintenlaufgeschoss traf man nicht immer so präzise, wie heute mit der Büchse und auf größere Entfernungen ließ die Treffgenauigkeit ohnehin rapide nach. Wer wollte es dem Jäger verübeln, der nach langem Ansitz dann doch noch einen Schuss auf eine Distanz wagte, die für die Brennecke mitunter etwas zu weit war.

Einige Nachsuchen mit Strolch sind mir in guter Erinnerung. So hatte ich bei schwindendem Büchsenlicht auf einen Überläufer geschossen, der in der Nähe des Wildackers aus dem Heide-Kranichsluch auswechselte. In der Aufregung kam ich wohl zu weit hinten ab. Am Anschuss fand ich dunklen Schweiß, der mich Böses ahnen ließ. Ich verbrach den Anschuss und ging nach Hause, um am nächsten Morgen die Nachsuche zusammen mit meiner Mutter und Strolch aufzunehmen.

Meine Mutter, die inzwischen ebenfalls die Jagdeignungsprüfung absolviert hatte, führt Strolch am Schweißriemen. Der Hund hält, als hätte er nie etwas anderes getan, sicher die Fährte. Die war auch nicht allzu schwer, wenngleich der Schweiß immer weniger wurde. Der Rüde führt uns durch Hochwald bis zu einer vielbefahrenen Landstraße, an der wir die Nachsuche unterbrechen müssen. Mein Vater hat im Institut ausländische Kollegen zu Besuch und es ist zu dieser Zeit üblich, dass man sich für die im Ausland empfangene Gastfreundschaft bei Gegenbesuchen reichlich revanchiert. Das geschah vor allem aus zwei Gründen, die sich heute kaum noch nachvollziehen lassen. Zum einen gab es weder im Institut noch in öffentlichen Gaststätten die Möglichkeit, den Gästen früh am Morgen ein Frühstück servieren zu lassen, zum anderen waren die Tagegelder in den Instituten der sozialistischen Länder nicht sehr üppig und man selbst und auch die Gäste wollten das schmale Budget nicht für den Lebensunterhalt, sondern für Mitbringsel ausgeben. Also blieb nur die Bewirtung in der Familie des Gastgebers. Ich selbst habe das später in meiner wissenschaftlichen Tätigkeit mit Gästen im Rahmen der Internationalen Zusammenarbeit ebenso gehalten.

Deshalb muss meine Mutter wegen der Gäste nach Hause, um das Frühstück vorzubereiten und ich warte vor Ort. Nach gut zwei Stunden ist sie wieder bei mir und wir setzen die Nachsuche fort.

Strolch führt zunächst eine Böschung hinunter, dann in ein Stangenholz und weiter in ein zu dieser Zeit trockengefallenes Erlenbruch. Hier wechseln sich Erlen Grasbülten, Brennesselhorste und Schilfpartien ab. Ich gehe immer zehn Schritt hinter den beiden her. Als Strolch an einem größeren Brennesselhorst vorbei und meine Mutter mit diesem auf einer Höhe ist, prasselt das kranke Stück seitlich von uns weg. Mit einem schnell hingeworfenen Schuss kann ich den Fangschuss antragen. Der Überläufer, der einen Keulenschuss hatte, war einen Widergang gelaufen und schob sich, wie das kranke Sauen oft tun, neben der Fährte, ein. Im ungünstigsten Fall für Hund und Jäger greift die Sau dann von der Seite her an. Mir fallen mindestens zwei Steine vom Herzen, einer, weil die Sau meine Mutter nicht angenommen hat und ein zweiter, weil der Fangschuss die Qualen des Stückes beendet. Die Nachsuche war mehr als 1000 Meter lang.

Eine weitere erwähnenswerte Nachsuche absolvierte Strolch ein Jahr später auf einen Überläufer, den meine Mutter ihrem Bericht zufolge abends in einem Erbsenschlag krankgeschossen hatte. Am nächsten Morgen nehmen wir bei reichlichem Büchsenlicht die Suche auf. Am Anschuss finden wir Inhalt vom Weidsack4 und so ist es sicher, dass die Sau einen Weidwundschuss hat. Diesmal führe ich den Hund. Strolch liegt gut im Riemen und hält sicher die anfangs gut sichtbare Schweißfährte. Immer weniger Tropfen finden sich und bald sind wir nur noch auf die Nase des Hundes angewiesen. Der führt zunächst durch einen großen Roggenschlag, dann durch eine noch größere forstliche Versuchsfläche, an deren Umzäunung die Sauen schon erfolgreich gearbeitet haben und dann weiter durch Hochwald bis zu einer aufgelassenen kleinen Tongrube. Hier wird der Riemen plötzlich locker und die Sau geht vor mir ab. Den Hund schnallen und die Flinte in Anschlag bringen, sind eins. Die Sau nimmt den kleinen bellenden weißen Hund anscheinend nicht ernst und stellt sich in Sichtweite. Sobald ich den Wildkörper frei habe, bringe ich den Fangschuss an. Vor uns liegt aber kein Überläufer, sondern ein mindestens dreijähriger Keiler, der später 90 Kilogramm auf die Waage bringt.

Strolch mit dem von ihm nachgesuchten Keiler

Eine seiner letzten Nachsuchen macht Strolch im Alter von neun Jahren. Auf der Feldmark hatte der Landwirtschaftsbetrieb am Rande eines Getreideschlages einen schmalen Streifen mit Mais bestellt. Dieser Mais muss wohl vergessen worden sein, denn er steht Ende September noch immer und wird gern vom Rot- und Schwarzwild angenommen. Mein Moped habe ich gut 300 Meter entfernt an einer Windschutzhecke abgestellt. In einem Wildbirnenbaum in der Nähe des Maisstreifens habe ich mir einen Ansitz eingerichtet, aus dem sich eine gute Rundumsicht bietet. Bei noch gutem Büchsenlicht wechselt ein Alttier mit seinem Kalb in den Maisstreifen. Ich konzentriere mich auf das Kalb, das ich mit einem sicheren Blattschuss erlege. Erst, als es liegt, mache ich mir Gedanken darüber, wie ich es bis zu meinem Moped bekommen soll. Denn ich will das Stück weder an Ort und Stelle aufbrechen, noch zur Bergung mit dem Moped heranfahren. Zu verlockend ist dieser kleine Maisschlag für das Wild und ich will die Stelle vor dem nahenden Vollmond nicht verstänkern. So komme ich auf die Idee, mir das starke Kalb auf den Rücken zu laden und es quer über den bereits geschälten Acker mindestens 300 Meter weit bis zu meinem Moped zu tragen. Bereits nach der Hälfte der Strecke bin ich fix und fertig. Ich ahne aber, dass ich das Stück wohl nicht mehr auf den Rücken bekommen werde, wenn ich es erst einmal abgelegt habe. So bleibt mir nichts anderes übrig, als eine Weile stehend zu verschnaufen und mich den Rest des Weges zu quälen. Am Moped angekommen, lasse ich das Kalb vom Rücken gleiten. Gefühlt eine viertel Stunde brauche ich, um wieder zur mir zu kommen.

Am nächsten Abend sitze ich wieder in meinem Birnbaum und hoffe auf Anblick. Der Mond ist schon lange am Himmel, als gegen Mitternacht vom Wald aus kommend ein einzelnes Stück Schwarzwild auf den Mais zuwechselt. Auf den Schuss hin ruckt es deutlich sichtbar zusammen, um dann mit immer kürzer werdenden Fluchten den Wald anzunehmen. Eine Nachsuche noch am selben Abend verbietet sich allein schon deshalb, weil das Stück über die nahegelegene Grenze in das Nachbarrevier geflüchtet ist. Damals gab es noch keine Handys und ich muss ohnehin erst nach Hause, um den zuständigen Jagdleiter zu informieren. Da ich an einem Sonntag nicht in aller Herrgottsfrühe dort anrufen will, fahre ich zunächst am frühen Morgen gemeinsam mit meiner Mutter ins Revier. Bei bereits gutem Licht untersuchen wir den Anschuss. Die Pirschzeichen deuten auf einen Weidwundschuss hin. Ich lege Strolch zur Fährte und er führt uns sicher bis an die Grenze zum Nachbarrevier. Nun ist erst einmal Schluss mit unserer Suche. Meine Mutter bleibt zurück und ich fahre ins nächste Dorf, wo der Jagdleiter wohnt. Nach längerem Klingeln und Klopfen erscheint er schlaftrunken am Fenster und gibt mir sein Einverständnis für die weitere Nachsuche. Bald bin ich zurück und nun geht es auf der Wundfährte zügig weiter. Nach kaum mehr als 100 Metern bricht das schwer-kranke Stück aus einem Ginstergebüsch vor uns hoch und es gelingt mir, den Fangschuss anzubringen.

Es läuft mir noch heute kalt den Rücken hinunter, wenn ich an diese Nachsuchen denke. Wir waren zwar immer zu zweit, aber mit dem Mut der Unerfahrenen haben wir, meine Mutter und ich, uns mehrmals in unnötige Gefahr gebracht. Doch es war nicht leicht, damals einen Hundeführer mit einem firmen Hund und der erforderlichen Zeit zur Nachsuche zu bekommen. Andererseits war es für uns selbstverständlich, die Nachsuche sobald wie möglich zu beginnen.

Strolch war auf all meinen Pirschgängen und Ansitzen dabei. Er war für mich ein zuverlässiger und angenehmer Begleiter und hat mir nie Sorgen bereitet. Im Gegensatz zu seinen Nachfolgern ist er mir auch nie abhanden gekommen.