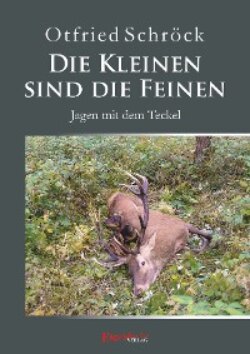

Читать книгу Die Kleinen sind die Feinen - Otfried Schröck - Страница 9

UTZ VOM EICHHOF

ОглавлениеWir kommen auf den Hund

In den Jagdgesellschaften hatte die Zucht und Haltung leistungsgeprüfter Jagdhunde inzwischen einen hohen Stellenwert erlangt. Jeder Jäger, der die Möglichkeit zur Haltung eines Jagdhundes hatte, wurde dazu angeregt, sich Gedanken über den Erwerb eines Hundes zu machen. Meine Eltern holten sich aus dem renommierten Rauhaarteckelzwinger „vom Eichhof“ einen Rüden und später dann noch eine Hündin. Bei vielen Gelegenheiten konnte ich mich von den jagdlichen Leistungen der Teckel überzeugen. Meine sehr tierliebe Frau brauchte ich nicht zu überreden und so kam es, dass ich mir bei einem längeren Bildungsaufenthalt in Beeskow, wo der Zwinger beheimatet war, bei vielen Besuchen einen Welpen aussuchen konnte.

„Die Kleinen sind die Feinen“ sagte mir die Züchterin Lieselotte Eichhoff und ich wählte einen dunkelsaufarbenen zierlichen, aber putzmunteren Rüden aus. Einen Namen durften wir selbst auswählen und da er im „U“-Wurf gewölft worden war, nannten wir unseren ersten zukünftigen Jagdhund „Utz“ oder richtiger „Utz vom Eichhof“.

Lieselotte Eichoff, von allen liebevoll Tante Lotte genannt

Nach Abschluss meiner Weiterbildung brachte ich den Welpen stolz mit nach Hause. Da wir zur Miete wohnten und keine Möglichkeiten für den Bau eines Zwingers bestanden, bekam er seine Wohnung unter einer Truheneckbank in unserer Küche. Dieses spartanische, aber praktische Möbel der 1960-er Jahre hatte unter beiden Sitzflächen jeweils ein Fach, das nach dem Hochklappen der Sitzfläche zugänglich war. Den Boden eines Faches nahm ich heraus und baute aus Hartfaserplatten und Leisten eine Kiste, die genau unter die Eckbank passte. So hatte der Hund durch eine Öffnung in der Stirnseite den ganzen Raum unter Kontrolle und wir konnten, ohne selbst auf dem Bauch zu liegen, seine Schlafdecke und mancherlei Kinderspielzeug aus seiner Hütte herausholen. Diese Hütte diente uns später als Krankenkiste; sie wird noch eine Rolle in einem weiteren interessanten Erlebnis mit Utz spielen.

Von unserer Jagdgesellschaft bekam ich einen zinslosen Kredit in Höhe von 100,00 DDR-Mark, das waren 50 % des Kaufpreises, für drei Jahre unter der Bedingung zur Verfügung gestellt, dass ich den Hund ordentlich führen, ausbilden und zu den erforderlichen Prüfungen führen würde. Innerhalb von drei Jahren musste der Hund auf einer Prüfung das Prädikat „Leistungsgeprüfter Jagdgebrauchshund“ erworben haben, andernfalls hätte der Kredit zurück gezahlt werden müssen.

Der Rüde gedieh prächtig und zeigte bereits früh seine Anlagen. Den ersten Hasen fand er mit kaum neun Monaten und war sofort spurlaut. Die Schärfeprüfung bestand er mit 15 Monaten und die Vollgebrauchsprüfung mit 18 Monaten jeweils im II. Preis. Die Bewertung mit 365 Punkten bei der GP brachte ihm die damals noch übliche Auszeichnung „Gebrauchssieger“ ein. Auch die Unerfahrenheit seines Führers konnte an der guten Bewertung, z.B. beim Spurlaut, nichts ändern. Das Fach „Hasenspur“ wurde in der Spreeniederung geprüft. Hasen gab es dort genug, aber eine weiträumige Arbeit konnten die Richter aufgrund der Geländebedingungen nicht beurteilen. Sie mussten sich auf den Laut verlassen, denn die Hasen waren meist kurz nach dem Ansetzen des Hundes hinter einer Biegung des Flusses verschwunden. Zwischen mir und meinem Nachbarn ging plötzlich ein Hase nach hinten los und ich rief aufgeregt „Hase“. Hasen, die sich rückwärts verabschieden, sind für den Hund meist nicht ganz unproblematisch und man tut als Führer am besten so, als ob man den Meister Lampe nicht bemerkt hätte. Natürlich bekam Utz diesen Hasen und ich setzte ihn auf der Spur an. Sofort ertönte sein heller Laut und bald war er hinter einer größeren Gebüschgruppe verschwunden, tauchte gleich darauf aber wieder auf und wurde von einem Kiebitzschwarm regelrecht attackiert. Die Vögel hatten ihren Spaß mit ihm. Das hielt ihn aber nicht davon ab, den Hasen weiter mit anhaltendem Laut zu verfolgen, worauf er mit der Höchstnote bewertet wurde. Gute Noten für einen Rauhaarteckel in unserer Region zu bekommen, war damals nicht ganz leicht, da das Prüfungsgeschehen derzeit durch eine Familie dominiert wurde, die Langhaarteckel züchtete. Doch noch während der Prüfung legten mir die Richter nahe, mit „Utz“ nach Möglichkeit zu züchten.

Mit dem Entschluss, im eigenen Zwinger zu züchten, ließen wir uns aber noch drei Jahre Zeit. An unserem damaligen Wohnort hatten wir nicht die Bedingungen, die für die Zucht und eine sachgerechte Haltung von mehreren Hunden erforderlich waren.

Jetzt wollte ich erst einmal den Lohn für die Mühen der Ausbildung ernten und freute mich auf das gemeinsame Jagen mit meinem Hund. Mit dem Umzug an meinen neuen Arbeitsort Müncheberg hatte ich dafür nun auch viel mehr Zeit und Möglichkeiten für die Jagd zur Verfügung.

Das Revier

Seit mehr als 40 Jahren jage ich überwiegend in einem kleinen Revierteil von kaum mehr als 80 Hektar in einem Niedermoor-Gebiet am Rande der Märkischen Schweiz. Es liegt in einem Urstromtal, das eine Breite von höchstens einem Kilometer hat und sich auf rund 15 Kilometer Länge in südwestlicher Richtung erstreckt. Es beginnt südlich meines Heimatortes Waldsieversdorf und endet an der Bundesstraße 1 bei der Ortschaft Heidekrug. Dieses „Rotes Luch“ genannte Urstromtal wird in der Mitte auf seiner gesamten Länge vom Stöbber durchflossen, der es in einen Ost- und einen Westteil trennt. Im Jahre 1867 wurde die Teilstrecke Berlin – Küstrin der Ostbahn von Berlin nach Königsberg fertiggestellt, die das Luch in west-östlicher Richtung überquert. Die Gleise verlaufen auf einem etwa zehn Meter hohen Damm, der das Niedermoorgebiet wiederum in einen Nord- und einen Südteil trennt. Vom Bahndamm beginnend fließt in der Mitte des Roten Luches der Stöbber in nördlicher Richtung der Oder zu und von dort in die Ostsee; in südlicher Richtung sucht er sich seinen Weg über Löcknitz, Spree, Havel und Elbe bis in die Nordsee. Er ist eines der wenigen Beispiele für eine Talwasserscheide, die dadurch entsteht, dass sich die Oberfläche des Geländes im Niedermoor nach beiden Himmelsrichtungen (nördlich und südlich) neigt. Somit wird das Einzugsgebiet für das Niederschlagswasser nicht durch umliegende „Berg“-Rücken wie im Normalfall, sondern durch das Tal selbst gebildet.

Im Ostteil des Luches wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf beiden Seiten des Bahndammes Halden angelegt. Südlich des Bahndammes schüttete man ab 1904 eine Deponie der Berliner Stadtreinigung mit Straßenkehricht und Gewerbeabfällen auf. Nördlich des Bahndammes entstand in den 1920-er Jahren eine Deponie der Deutschen Reichsbahn, auf der meist organischer Abraum aus der Gleisreinigung und wohl auch Lokomotivasche aus dem gesamten Deutschen Reich abgelagert wurden. Auf der Deponie der Berliner Stadtreinigung, die mit Pappeln und Holunderbüschen, Schilf und meist undurchdringlicher Staudenflur bewachsen ist, buddeln hin und wieder Mitbürger nach gläsernen und keramischen Schätzen, die auf dem Trödelmarkt manches Geld bringen. Mit einigen von ihnen habe ich inzwischen ein gutes Verhältnis: sie halten sich zumindest von Mitte August bis Mitte Oktober von der Halde fern, damit sie durch-wechselndes oder im Einstand befindliches Rotwild nicht stören. Die nördlich der Bahn vorhandene Halde wurde nach dem II. Weltkrieg mit Obstbäumen bepflanzt. An den Rändern dieser Halde befindet sich eine Kleingartenanlage. Auch ich habe dort einen Bungalow, meine Jagdhütte, von der man zu jeder Jahreszeit einen wunderschönen Blick auf die zehn Meter tiefer gelegene Wiese, zwei ehemalige Torfstiche und eine schmale Lichtung zwischen den Torfstichen hat. Von der Jagdhütte aus, die nicht in meinem Revier liegt, haben wir schon viele interessante Wildbeobachtungen machen können.

Im 19. Jahrhundert wurde hier ausgiebig Torf gestochen, vornehmlich für die Verwendung als Hausbrand. Der Abbau von Braunkohle im Untertagebau steckte zu dieser Zeit noch in den Kinderschuhen. Auch waren Braun- und Steinkohle für den kleinen Mann zu dieser Zeit unerschwinglich und so wurde Torf als Brennmaterial geworben. Für die adligen Grundbesitzer der ausgedehnten Moorflächen im Roten Luch war der Verkauf des Brenntorfes ein willkommenes Zubrot. Die Reste zweier Torfstecher-Häuser am Rande der benachbarten Gemarkungen künden noch heute von der hohen Zeit des Torfabbaues. An beiden Wohnstellen findet man Ruinenreste und auch Fliederbüsche, die „Zeigerpflanzen“ für vor langer Zeit aufgelassene menschliche Siedlungen.

Die Torfstiche wurden nach ihrer Austorfung durch den Besitzer als Fischteiche genutzt. Sie lagen allerdings mehr als sechs Kilometer vom Herrensitz entfernt, wodurch eine Bewirtschaftung sicher erschwert und eine dauerhafte Sicherung der Teiche vor Fischwilderei kaum möglich war. So entschloss man sich in den 1930-er Jahren im Zuge der staatlich geförderten Meliorationen, die Fischteiche wieder in Grünland umzuwandeln. Die Teiche wurden mit Boden von der Deponie der Deutschen Reichsbahn aufgefüllt, anschließend gewalzt, gegrubbert und mit Wiesengräsern angesät. So entstand für eine gewisse Zeit nutzbares Wiesenland, für dessen Herstellung der Grundherr dann auch regelmäßig staatliche Zuschüsse kassierte. Es ist leicht vorstellbar, dass sich die so entstandenen Wiesenflächen nach kurzer Zeit setzten, versumpften und dadurch nicht mehr zu bewirtschaften waren. Sie wuchsen mit Bäumen, Sträuchern und Schilf bald zu und die Natur holte sich, begünstigt durch eine mangelhafte Bewirtschaftung in den Nachkriegsjahren, die Flächen binnen weniger Jahre wieder zurück. Auf diese Weise entstand eine fast undurchdringliche Wildnis, die vor allem Rot - und Schwarzwild einen hervorragenden Einstand bietet.

Diese verlandeten und zugewachsenen Torfstiche beiderseits der Bahnlinie liegen in einem Wiesengelände, an das sich ein bis zu 30 Meter hoher und mehrere hundert Meter breiter baum- und strauchbewachsener Hang anschließt, der in eine ausgedehnte Feldmark auf dem Barnim-Plateau übergeht. Der ebenfalls baum- und strauchbewachsene Bahndamm mit den beiden Halden dient als Biotopverbund zwischen den ausgedehnten Waldungen auf der Ostseite des Roten Luchs und der Feldmark auf seiner Westseite. Vor allem das Schwarzwild, aber während der Brunft auch hin und wieder das Rotwild, wechseln gern aus dem Wald durch die Wiesen zur Feldmark – und manchmal bei Büchsenlicht morgens auch zurück. Vor allem in trockenen Sommern, in denen das Getreide notreif wird und der Mais noch keine Deckung bietet, sucht das Wild die Torfstiche auch gern als Tageseinstand auf. Viele Abend- und Morgenansitze habe ich dort verbracht und hin und wieder auch Weidmannsheil gehabt.

Sonnenaufgang im Roten Luch

Bauhund wider meinen Willen

Die ersten jagdlichen Leistungen meines Rüden lernte ich nicht auf der Schweißfährte, sondern im Naturbau kennen. Ich hatte nun einen voll ausgebildeten Hund, mit dem ich auch gern und häufig zur Jagd ging. Er begleitete mich auf allen meinen Jagdgängen, selbstverständlich angeleint, so, wie er es in der Ausbildung gelernt hatte. Nur gegen Ende eines Pirschganges schnallte ich ihn hin und wieder in offenem Gelände und sobald meine Aufmerksamkeit nachließ - war er verschwunden. Nicht allzu weit entfernt befand sich ein alter, weitverzweigter Mutterbau, der meist vom Fuchs, manchmal aber auch vom Dachs, bewohnt wurde. Ich hätte es wissen müssen! Utz hatte zwar bei der Arbeit am Fuchs keine Höchstnote erreicht, die Füchse beeindruckten ihn jedoch anscheinend sehr. Bei einem Besuch einer langjährigen Freundin der Familie in Berlin lieferte er einige Wochen vorher einen ersten Beweis seiner starken Prägung auf den roten Freibeuter ab. Im Gespräch erwähnten wir stolz seine Prüfungsergebnisse und meine Frau kam auf die geniale Idee, sich im Nebenzimmer die alte, aber noch gut erhaltene Fuchspelzjacke ihrer Freundin anzuziehen. Als sie in das Wohnzimmer zurückkam und die Tür noch nicht richtig geschlossen hatte, fand sie sich auch schon auf einem Sessel und dann auf dem Tisch wieder. Der Rüde attackierte sofort den Fuchspelz, an dem er ja wohl nur die Farbe erkannt hatte. Er sprang immer wieder an meiner Frau hoch und wir hatten alle Mühe, die Jacke vor ihm in Sicherheit zu bringen.

Hier seien einige Bemerkungen zur Ausbildung und Prüfung von Erdhunden am lebenden Raubwild zum besseren Verständnis für meine Leser aus der nichtjagenden Bevölkerung eingefügt.

Die Raubwildschärfe von Erdhunden (Teckel, Terrier) wird bei der Anlagenprüfung am künstlichen Fuchsbau beurteilt. Diese Überprüfung ist notwendig, um das Verhalten eines Hundes am Raubwild zu beurteilen. Eine forsche Arbeit am Fuchs oder Dachs lässt meist auf eine gute Schärfe an gesundem oder auch krankem Wild schließen. Ein Hund, der am Raubwild großen Schneid zeigt, hat zumindest beste Voraussetzungen dafür, diese Schärfe auch zu vererben. Wir haben das während der 30 Jahre, in denen wir Teckel gezüchtet haben, immer wieder feststellen können. Dabei soll darauf hingewiesen werden, dass kein Jagdhund, auch kein großer, wehrhaftes Wild fassen und halten muss oder soll. Es genügt vollauf, wenn er Wild so stellt und beschäftigt, dass der Jäger unbemerkt an das Stück herankommen kann, um es weidgerecht zu erlegen. Andererseits ist ein Hund, der hinter seinem Herrn Schutz vor wehrhaftem Wild sucht, für die Jagd nicht zu gebrauchen.

Der Kunstbau besteht aus einer nach oben offenen ebenerdig eingebauten Betonröhre, die mit Holzbohlen abgedeckt ist. Diese Röhre ist in Form eines „U“ mit etwa 10 Meter langen Röhren auf jeder der drei Seiten ausgeführt. Der ganze Kunstbau ist also rund 30 Meter lang. Am Ende der Röhre befindet sich der sogenannte Kessel, in die sich der Fuchs oder auch der Dachs, die in einer Schliefanlage gehalten werden, bei Annäherung des Hundes zurückziehen kann. Als wir Mitte der 1970-er Jahre mit der Haltung eines Jagdhundes begannen, konnte der Hund, wenn er denn scharf genug war, in den Kessel einschliefen und den Fuchs fassen oder sprengen5. Nach einem kurzen Gerangel im Kessel verließ der Fuchs vor dem Hund den Bau, sprang in einen hinter dem Kessel befindlichen Käfig und der Hund wurde durch einen schnell geschlossenen Schieber an der weiteren Verfolgung des Fuchses gehindert. Oder der Hund fasste den Fuchs im Bau, manchmal auch der Fuchs den Hund und dann begann der Stress um beide Tiere. Wenn sie nicht selbst voneinander abließen, wurden die beiden Kämpen aus dem Kunstbau herausgehoben und in eine bereitstehende Wassertonne getaucht. Das Fassen war für die Tiere eine meist sehr unschöne und sicher auch schmerzhafte Angelegenheit. Eine tierschutzgerechtere Gestaltung des Kunstbaues war daher nur eine Frage der Zeit.

Heute verfügt der Endkessel über einen Drehschieber. Dieser Schieber kann über einen Hebel von außen so eingestellt und arretiert werden, dass der Hund nur dem sichtigen Fuchs oder Dachs vorliegen und ihn verbellen kann, ohne ihn fassen zu können. Dabei haben die Füchse keinen Stress. Durch ihre jahrelange Erfahrung, dass der Hund ihnen nichts mehr tun kann, sind sie dem jungen Hund, und nur mit dem wird am Kunstbau gearbeitet, erfahrungsgemäß weit überlegen. Im Verlaufe des Kunstbaues gibt es den sogenannten Kamin, eine für den Hund steil ansteigende Strecke von 30 Zentimetern Höhe. Kommt ein scharfer Hund in den Bau, hinter dem die Holzbohlen auf den Röhren nur so poltern, weiß der Fuchs, jetzt wird’s ernst, läuft dem Hund entgegen und bringt sich oberhalb des Kamins an der für ihn günstigsten Stelle in Position. Hier muss der Hund von unten angreifen, während der Fuchs seinen Platz von oben verteidigen kann. Nur ausreichend scharfe Hunde schaffen es, den Fuchs von dieser Stelle aus in den Endkessel zu drücken. Schlieft hingegen ein Hund langsam und vorsichtig, an jeder Ecke ängstlich verhoffend, in den Bau ein, verzieht sich der Fuchs alsbald in den Endkessel, wo er sich hinter dem Drehschieber festsetzen lässt. Beobachtet man die Füchse bei der Arbeit im Kunstbau, ist man fast geneigt anzunehmen, dass sie sich auf die Abwechslung freuen. Ähnlich ist es bei der Arbeit mit dem Hund im Schwarzwildgatter. An einem solchen Gatter mit meinem Hund stehend konnte ich beobachten, dass eine Sau innerhalb des Zaunes auf uns zukam und freudig den Pürzel schwenkte. Das „Pürzeln“ ist auch in der Natur zu beobachten und ist immer ein Zeichen dafür, dass Sauen sich wohl und unbedroht fühlen.

Doch zurück zur ersten ungewollten Arbeit von Utz im Naturbau. Ich pirsche morgens in der sogenannten Bergschäferei am Rande des Roten Luchs entlang und Utz, den ich frei bei Fuß führe, macht sich auf einmal selbstständig. Wie oft habe ich mir vorgenommen, den Hund erst auf den letzten Metern vor dem Auto zu schnallen, um ihm die Möglichkeit zu geben, sich unter meiner Kontrolle noch einmal auszulaufen. Aber der Hund geht ja so sicher frei bei Fuß! Das tut er im Allgemeinen auch, aber bei jeder Unaufmerksamkeit von mir „sucht er das Loch im Zaun“. So auch jetzt, als er einem alten Mutterbau zustrebt, an dem ich einige Male bei Schneelage zur Ranzzeit des Fuchses auf dem Abendansitz Beute gemacht habe. Ich ahne Böses und laufe, so schnell es geht, zu dem Bau. Natürlich ist er schon darin verschwunden und gibt unter mir wütend Laut. Ich rufe in die Röhre hinein, aber Utz denkt gar nicht daran, herauszukommen. Nach einer Stunde Wartezeit und mehreren vergeblichen Versuchen, den Hund aus dem Bau herauszulocken, gebe ich zunächst auf und fahre nach Hause, um Hilfe zu holen. Die Hilfe besteht aus meiner Frau, den beiden Söhnen und einem Weidgenossen, den wir unterwegs treffen. Wir haben Spaten, Schaufeln und eine Spitzhacke mitgenommen, um erforderlichenfalls nach dem Hund zu graben. Aber wir haben noch nie einen Hund oder Fuchs gegraben!

Meine Frau verschwindet kopfüber fast völlig in der Einfahrt des Baues, um wieder und wieder nach dem Hund zu rufen. Ohne Erfolg. Wir versuchen, die Einfahrt zu erweitern, um dichter an den Hund zu kommen, der immer noch wütend Laut gibt. Inzwischen sind fast drei Stunden vergangen, seit er eingeschlieft ist. In einer Pause, die wir notwendigerweise einlegen, kommt mir der erlösende Gedanke: „Was ist, wenn wir den Hund durch unser ständiges Rufen nur dazu ermuntern, weiter am Fuchs zu arbeiten, anstatt herauszukommen.“ Bei der Einarbeitung des Hundes am Kunstbau feuert man den Hund bei den ersten Übungen an, wenn er keinen oder wenig Laut gibt, um ihm Mut zu machen und ihn zu unterstützen.

Widerwillig lässt sich meine Familie wegschicken, nur mein Weidgenosse bleibt mit mir zurück. Wir legen meinen Rucksack neben die Einfahrt und setzen uns einige Meter entfernt davon hin, um eine Zigarette zu rauchen. Es dauert keine fünf Minuten und Utz erscheint an der Einfahrt, nicht dunkelsaufarben, wie man seine Fellfarbe nennt, sondern gelbbraun vom Sand im Bau. Völlig fertig und mit verklebten Augen, nimmt er den Rucksack an und bewegt sich nicht mehr von der Stelle. Glücklich fahren wir mit meinem Hund nach diesem Erlebnis nach Hause.

Aber damit sollte es noch nicht genug sein mit dem Fuchsgraben. Erfahrung macht nicht immer klug! Einige Wochen später nähere ich mich meinem Auto, das ich in der Nähe eines alten Eichenbestandes abgestellt habe. Utz ist bereits von der Leine und verschwindet wenige Meter von mir entfernt im Bestand – und taucht nicht wieder auf. Als ich ihm nachgehe, stehe ich kurz darauf vor der Einfahrt eines Fuchsbaues, den ich nicht kenne. Dem Laut nach zu urteilen liegt der Hund in einer Notröhre oder einem Sommerbau nur wenige Meter von der Einfahrt entfernt und nicht allzu tief dem Fuchs vor. Der Laut bewegt sich lange nicht vor der Stelle, also kann der Fuchs wohl nicht nach hinten ausweichen. Deshalb entschließe ich mich, zu graben und meinen Hund für die qualvollen Stunden im alten Mutterbau vor einigen Wochen zu entschädigen. Ich fahre nach Hause, um Hilfe und einen Spaten zu holen. Die Röhre ist ja nicht tief, das wird für mich ein Kinderspiel. Hilfe bekomme ich nicht, es ist ein Arbeitstag und keiner meiner Weidgenossen steht zur Verfügung. Am Bau wieder angekommen, verhöre ich noch einmal den Standort des Lautes. Der hat sich weder in der Tiefe noch in der Entfernung von der Einfahrt verändert. Also los, graben, aber immer schön aufpassen, dass ich keinen Sand an die Hände bekomme, denn falls der Fuchs springen sollte, möchte ich ihn natürlich auch erlegen. Es macht sich nämlich nicht so gut, die bereitstehende Flinte mit sandigen Händen anfassen zu müssen. Ich bin bald einen halben Meter tief gekommen, als es unter mir laut und anhaltend poltert. Ich greife zur Flinte und schon ist der Fuchs raus aus dem Bau. Ich habe nicht viel Platz und donnere leider vorbei. Fuchs weg, Hund zwar da, aber der Fuchs hat ihm noch einen tiefen Schmiss quer über den Fang beigebracht. Ich bin glücklich, dass die Sache noch gut ausgegangen ist, aber das dicke Ende kommt nach. Sicherheitshalber gehe ich zum Tierarzt und der verschreibt meinem Hund eine vierwöchige Quarantäne im Keller und mir eine Tollwutimpfung im Krankenhaus.

Ich möchte nach diesen Erlebnissen nicht, das Utz noch einmal einen Bau annimmt und halte ihn zukünftig von allen diesbezüglichen Gelegenheiten fern. Das ist jedoch nur bedingt möglich, denn wenn ich ihn schnallen muss, kann ich das Annehmen eines Baues nicht mehr verhindern.

Kein Hase, keine Sau, kein Hund

Es ist Winter, es liegt Schnee und nach den ruhigen und genussvollen Feiertagen drängt es mich an einem sonnigen Wintertag ins Revier. Im Luch angekommen stelle ich das Auto am Eichendreieck, einer langgestreckten Baumgruppe, die sich rechtwinklig in das Luch erstreckt, ab. Ich pirsche am Bach unterhalb der Aschehalde entlang und hoffe, dass Fuchs oder Sau ebenfalls noch bei Tageslicht das Bedürfnis haben, sich die Läufe zu vertreten. Lange tut sich nichts, aber am Bahndamm angekommen, geht vor uns im Gebüsch plötzlich Meister Lampe hoch. Ich kann trotz der Überraschung einen Schuss loswerden, etwas Wolle fliegt tatsächlich, aber am überwiegenden Teil der Wolle ist der Hase noch dran. Trotzdem schnalle ich Utz in der Hoffnung, dass der Hase doch etwas abbekommen hat und der saust sofort hinter Meister Lampe her, den Bahndamm hinauf und darüber hinweg. Inzwischen habe auch ich die Gleise erreicht und verfolge von hoher Warte meinen Hund erst sichtig, dann, als er in den Weiden der Asche verschwindet, vernehme ich nur noch den Spurlaut. Sein helles „Jiff, Jiff“ schlägt plötzlich in wütenden tiefen Hetzlaut um und ich weiß sofort, jetzt ist er an Sauen gekommen. Auch das noch: kein Hase, Hund weg und der im fremden Revier an Sauen jagend. Bald ist von ihm nichts mehr zu hören und ich beginne, mir ernstlich Sorgen zu machen.

Es vergeht eine Stunde, dann noch eine zweite und bald wird es dunkel. An der Stelle, an welcher der Hund den Bahndamm verlassen hat, lege ich meinen Lodenmantel auf die Erde. Ich will verhindern, dass er über die Gleise wechseln muss, wenn er auf seiner Spur zurückkommt. Trotzdem wird mir bei dem Gedanken an den Zugverkehr auf der Bahnstrecke nicht gerade wohler. Anschließend geht es zurück zum Auto. Dort lasse ich meinen Rucksack zurück. Zwar habe ich mit dem Hund bisher nicht geübt, am abgelegten Gegenstand auf mich zu warten, aber ich vertraue darauf, dass ihn die enge Bindung zu mir instinktiv das Richtige tun lässt. Es ist bereits dunkel geworden und ich muss nach Hause, um meiner Frau das Geschehen zu beichten. Utz ist von Anfang an nicht nur mein Hund, sondern auch ihrer. Wir sorgen uns beide und es hält mich nicht lange zu Hause. So bin ich gegen 19:00 Uhr wieder im Revier und kontrolliere Mantel und Rucksack. Nichts! Auch auf das Signal „Hunderuf“, das ich mit dem Jagdhorn blase und auch auf mein Pfeifen und Rufen lässt sich Utz nicht sehen.

Voller Sorge informiere ich alle möglichen Ansiedlungen, bei denen er anlaufen könnte, den Reichsbahnangestellten am Haltepunkt, den Wachhabenden der nahegelegenen Kaserne und den Leiter der am Bahnübergang gelegenen landwirtschaftlichen Untersuchungseinrichtung. Der ist auch Jäger und ich bin seit Jahren mit ihm befreundet. Nochmals fahre ich zum Mantel am Bahndamm und danach zum Rucksack am Eichendreieck und stelle zwei Stöcke aufrecht in den Rucksack, damit Utz bequemer einschliefen kann - wenn er denn zurückkommt. Wieder zu Hause, mache ich mir das Bett im Wohnzimmer auf dem Sofa zurecht, um das Telefon nicht zu überhören. Handys oder das Mobilteil eines Festnetz-Telefons gab es damals noch nicht. Das wir überhaupt ein Telefon im Hause hatten, war nur einer glücklichen Fügung zu verdanken.

Nach einer kurzen, unruhigen Nacht weckt mich gegen sechs Uhr morgens das Telefon. Mein Weidgenosse ist mit den Worten: „Dein Hund war gerade auf unserem Betriebsgelände, hat sich aber nicht anfassen lassen. Dann ist er sehr zielstrebig in Richtung Bergschäferei gelaufen“ am Apparat. Mir fällt ein Stein vom Herzen, denn in der angegebenen Richtung befindet sich das Eichendreieck, das mein Hund schon von vielen Jagdgängen her kennt.

Wir, meine Frau ist selbstverständlich mit dabei, fahren quer durch das Luch direkt auf das Eichendreieck zu. Noch ist es stockdunkel, aber wir sehen schon von weitem dicht nebeneinander zwei grüne Leuchtpunkte. Utz hat den Rucksack angenommen. Die Freude auf allen Seiten ist riesengroß und wir schließen unser „Miststück“ in die Arme. Er ist über und über mit rötlichem Staub von der „Asche“ bedeckt. Möglicherweise hat er, nach dem er die Verfolgung der Sauen aufgegeben hat, noch einen Fuchsbau besucht, denn das dauert bei ihm ja erfahrungsgemäß immer etwas länger. Wir fragen uns, wie er zurück gefunden hat. Auf seiner Spur vom Hinweg zurück zum Rucksack bestimmt nicht, denn da wäre er zuerst am Mantel angelangt. Der Weg über den Betriebshof des Untersuchungsdienstes ist der kürzeste vom letzten Laut bis zum Rucksack. Es bleibt eigentlich in diesem Fall wohl nur die Vermutung, dass er sich großräumig an dem Geruch der Eichen und anderen Gerüchen orientiert hat. Dabei spielt sicher die Windrichtung auch eine Rolle; das haben wir damals aber nicht überprüft. Wir sind so froh, dass wir unseren Hund wieder haben, und dieser ist es wohl auch. Als wir mit dem Auto die Gleise auf dem Bahnübergang kurz vor unserem Haus überqueren, hebt er seinen Kopf aus der warmen Jacke, in die wir ihn eingepackt haben, heraus und ein freudiger Jauler kommt aus seinem Fang. Er ist wieder zu Hause. Wer mag wohl glücklicher sein in diesen Minuten – Frauchen, Herrchen oder unser Hund.

Die erste Schweißarbeit

In meinem Heimatort wird nun schon seit vielen Jahren ein Volksfest, welches Jägerfest genannt wird, gefeiert. Während das Programm dieses Festes ursprünglich mit vielen jagdlichen Aktivitäten ausgefüllt war, ist es heute nur noch ein Volksfest wie viele andere auch. Geblieben ist der Name, das Engagement der Jäger hält sich, auch durch die veränderten Bedingungen nach der Wende, in Grenzen. Heute wird kaum eine der aufwendigen jagdlichen Programmpunkte mehr durchgeführt, weil die Akteure dafür nicht mehr durch ihre Arbeitgeber freigestellt werden. So haben wir in den ersten Jahren mit Erfolg und unter großem Applaus u. a. die Arbeit der Teckel in einem künstlichen Bau vorgestellt. Dazu hatte ich mir ein Plastikrohr mit einem Durchmesser von 20 Zentimetern in drei Teile schräg zerschneiden lassen, so dass ich sie in zwei Kurven auslegen konnte. Allein die Vorbereitung des Aufbauens nahm mehr als zwei Stunden in Anspruch. Zunächst holten wir von einer Wiese Rasensoden, um damit die Plastikrohre zu überdecken und so zu kaschieren. Mit einem sorgfältig lange vorher ausgewählten alten Wurzelstock und mehreren Farnen wurde die Einfahrt verblendet. Das Beste der ganzen Angelegenheit aber war ein speziell dafür angefertigter Kasten, einen Meter lang, 50 Zentimeter breit und ebenfalls 50 Zentimeter hoch, in dem sich drei Abteile befanden. Auch dieser Kasten wurde mit mehreren Farnen verblendet. In das erste Abteil am Ende des Rohres konnte der Hund einschliefen und ein im zweiten Abteil befindliches Kaninchen verbellen. Beide Abteile waren durch ein kräftiges Gitter getrennt, so dass dem Kaninchen nichts passieren konnte. Neben dem ersten Abteil befand sich ein weiteres schmales drittes Abteil, das durch einen Schieber abgetrennt war. Darin war vorher ein Hasenfell deponiert worden. Wie an einem Naturbau wurde der Hund nun an der Einfahrt angesetzt, nahm den Bau an und verbellte, wie erwartet, das Kaninchen. Das funktionierte immer, nach einigen Übungen auch dann, wenn gar kein Kaninchen drin war. Hatte der Hund zur Freude der Zuschauer lange genug gebellt, wurde der Schieber gezogen und der Hund kam rückwärts mit dem Hasenbalg wieder aus dem Bau heraus. Nur einmal brachte eine meiner Hündinnen das Fell nicht. Aber wozu hat man denn als Züchter meist mehrere Hunde zur Verfügung. Mein Sohn Ronald leinte die erste Hündin an und ich schickte die zweite in den Bau und unter großem Applaus brachte diese nun den Balg heraus.

Nicht immer waren sich alle jagdlichen Akteure bei der Vorbereitung einig, so auch einmal Anfang der 1980-er Jahre, als das Fest auf der Kippe stand. Ich verabrede mich mit meinen Weidgenossen Rolf und Wilfried, um ein neues Programm auf die Beine zu stellen. Dazu treffen wir uns in meiner Jagdhütte, um einen von mir entworfenen Ablaufplan zu beraten. Diese Jagdhütte stand damals am Rande des Roten Luches auf der Hofstelle eines der beiden Torfhäuser. Vier Wände, ein Dach, ein Fenster, eine Bettstelle, ein kleiner Ofen und eine Kochgelegenheit reichen aus, um das zuvor beschriebene Revier in den Torfstichen problemlos zu bejagen, ohne jedes Mal abends nach Hause fahren zu müssen.

Der künstliche Fuchsbau zum Jägerfest in Waldsieversdorf

Nach unserer Beratung wollen wir uns in meinem Pirschbezirk ansetzen, danach grillen, etwas trinken und uns dann verabschieden. Als ich eine halbe Stunde vor der verabredeten Zeit an der Hütte ankomme, sind meine Weidgenossen bereits da und haben schon eine halbe Pulle Schlehenlikör intus. Die Programmpunkte für das nächste Jägerfest sind schnell durchgesprochen, alle meine Vorschläge werden einstimmig angenommen. Mit dem vorgesehenen gemeinsamen Ansitz wird es jedoch zunächst nichts. Wir wollen erst grillen und etwas trinken und uns dann ansetzen. Die Einigung ist ja sehr schnell gegangen und bis zur Dämmerung ist es noch eine Weile hin. Als wir dann doch aufbrechen, fährt einer meiner Freunde gleich mit seinem Moped nach Hause, mit dem anderen setze ich mich an. Er auf meiner Eichenkanzel, ich 200 Meter davon entfernt auf einer Leiter. Während das Büchsenlicht langsam zu schwinden beginnt, knallt es bei ihm. Als er mich einweist, erkenne ich, dass er die aus den Torfstichen auswechselnde Sau erst im allerletzten Moment gesehen und beschossen hat. Wir finden keinen Schweiß und auch keine weiteren Pirschzeichen. Mit meinem Utz suchen wir noch bis an den Rand des Torfstiches und tragen dann den Hund ab. Der wehrt sich zwar dagegen, aber ich schlage vor, wegen der fortgeschrittenen Dunkelheit die Nachsuche für heute abzubrechen. Wilfried fährt nach Hause und ich verspreche ihm, dass ich am nächsten Morgen vor Dienstbeginn noch einmal nachsuchen werde.

Am nächsten Morgen klingelt der Wecker gegen 5:00 Uhr. Ich wache mit dröhnendem Kopf auf und „Lassmann“ flüstert mir ins Ohr: „Warum willst Du jetzt schon aufstehen. Ihr habt doch gestern Abend schon nach-gesucht und nichts gefunden. Was soll schon passieren. Und außerdem sind die Torfstiche fast undurchdringlich, ein verludertes Schwein findet dort eh’ keiner und Du musst erst um 7:00 Uhr im Dienst sein.“ „Lassmann“ und „Fassmann“ hat Ehm Welk in seinem Buch „Die Lebensuhr des Gottlieb Grambauer“ sehr anschaulich beschrieben. Wenn der eine in ihm sagte: „Fass man zu!“, so antwortete der andere: „Lass man lieber!“

Es vergehen mehrere Minuten und ich bin fast wieder am Einschlafen, da meldet sich „Fassmann“ zu Wort: „Wenn die Sau aber doch liegt! Du wirst darüber nicht sehr froh sein! Du, der bei jeder Gelegenheit den Weidgenossen ins Stammbuch schreibt: „Nach jedem Schuss eine Kontrollsuche!“. Außerdem bist Du im Vorstand der Jagdgesellschaft für das jagdliche Brauchtum und das Hundewesen verantwortlich. Stell Dir die Blamage vor, wenn das Stück durch einen unglücklichen Zufall gefunden wird. Denke daran: Der Wald hat tausend Augen.“ Das wirkt auf mich so nachhaltig, dass ich sofort hellwach bin. Nach einem erfrischenden Kaffee mache ich mich mit „Utz“ auf den Weg. Es ist inzwischen hell geworden und ich setze den Hund nochmals am Anschuss an. Er führt mich wie am Vorabend an die gleiche Stelle, an der wir abends abgebrochen haben. Dann in den Torfstich hinein und nach wenigen Metern wird der Schweißriemen schlapp und ich stehe vor der schon am Abend verendeten Sau. Was bin ich froh, dass ich mich durch die mahnenden Worte von „Fassmann“ trotz meines schweren Kopfes doch aufgerafft und die Nachsuche durchgeführt habe. Und wieder einmal muss ich erkennen: Der Hund hat immer recht!

„Schweiß Natur“ unter Vorbehalt

Es ist einer dieser heißen Spätsommertage, an denen sich das Wild gern in schattige, kühle Refugien zurückzieht. Aber gegen Abend zieht ein Gewitter herauf und ich bin beizeiten im schönsten und erfolgversprechendsten Teil meines Revieres, den beiden Torfstichen. Ungezählte Jagdfreuden habe ich hier allein, oft auch gemeinsam mit meiner Frau, vor allem aber mit meinen Rauhaarteckeln erleben dürfen. Die beiden Torfstiche liegen nebeneinander in der Wiese und enden etwa 80 Meter von der Waldkante entfernt. Zwischen ihnen blieb bei der Austorfung ein 20 bis 30 Meter breiter Streifen stehen, so dass nach der „Renaturierung“ zwei Einstände entstanden sind. Das Wild muss, wenn es von einem Einstand in den anderen ziehen will, den Wiesenstreifen dazwischen überqueren. Eine hohe Leiter, die ich auf Höhe dieses Streifens an der Waldkante errichtet habe, gibt mir die Möglichkeit, das Wild meist vor dem Austreten zu „verhören“. Aus Erfahrung ahne ich, wohin die Reise der Rotte oder des Rudels gehen könnte. So kann ich rechtzeitig abbaumen und dem Wild im Schutze eines Pirschweges, den ich parallel zur Waldkante im Bestand angelegt habe, den Weg abschneiden. Als wir noch mit Doppelflinte und Flintenlaufgeschoss jagten, war das eine ausgezeichnete Möglichkeit, durch welche sich die Aussichten auf einen jagdlichen Erfolg sehr verbesserten. So geschieht es auch an diesem Abend. Nach dem Gewitter am Nachmittag bin ich beizeiten vor Ort, weil ich aus Erfahrung weiß, dass das Wild dann meist früher als gewöhnlich auswechselt. Der Einstand im Schilf ist sicher pitschnass und ich hoffe auf einen guten Anblick und die Chance auf einen sicheren Schuss. Kaum bin ich angekommen und habe es mir auf meiner Leiter bequem gemacht, steckt ein Alttier Äser und Lauscher6 aus dem Schilf. Wo ein Alttier ist, da ist auch entweder ein Kalb oder ein Hirsch, denke ich. Im nächsten Moment stehen Alttier und Kalb in der Wiese, überqueren den Wiesenstreifen und ziehen in den anderen Torfstich. Ich ahne den Wechsel, den die beiden nehmen wollen und bin im Nu von meiner Leiter herunter, um das Wild auf dem Pirschsteig zu erwarten. Kurz vor dem Wald werde ich gerade noch auf das Kalb fertig, jedoch beide Stücke flüchten weiter.

Ich kann aber noch erkennen, dass das Kalb den rechten Vorderlauf schont. Was tun? Ein auf Schweiß geprüfter und firmer hochläufiger Jagdhund, der auch eine Hetze meistern würde, steht im näheren Umkreis nicht zur Verfügung. Also entscheide ich mich, das Stück ausreichend krank werden zu lassen und am nächsten Morgen mit meinem schweißgeprüften Utz, der sich schon bei mehreren Nachsuchen bewährt hat, die Suche durchzuführen. Vorher muss ich aber noch den Jagdnachbarn informieren und um die Wildfolge bitten, weil die Jagdgrenze keine 100 Meter vom Anschuss entfernt ist.

Am nächsten Morgen sind wir bei ausreichendem Büchsenlicht wieder vor Ort. Wir, das bin ich, mein Hund und ein befreundeter Jäger, den ich für den Fall mitgenommen habe, dass wir den Hauptwechsel in der Bergschäferei abstellen müssen. Die Fährte führt in den angrenzenden Waldbestand und wir überqueren bald die Jagdgrenze. Utz führt durchs Altholz einen Hang hinauf und dann in eine dichte Buchenverjüngung hinein. Unmittelbar vor uns springt plötzlich das Kalb ab; es hat uns bis zum letzten Moment ausgehalten, ist also wahrscheinlich schwer krank. Das Wundbett zeigt viel Schweiß und ich schnalle den Rüden umgehend, der sofort mit Hetzlaut abgeht. „Was soll ich tun, wenn das Kalb sich vor dem kleinen Hund nicht bald stellt“ geht es mir durch den Kopf. Aber wieder hilft mir die Geländebeschaffenheit. Das Kalb flüchtet immer parallel zum Hang, der sich zwischen dem Niedermoorgebiet und den angrenzenden Feldern auf der Hochfläche hinzieht. Wir laufen zu meinem auf dem Grenzweg abgestellten Trabbi zurück, fahren rund hundert Meter vor, steigen aus und hoffen, so den Verlauf der Hetze verfolgen zu können. Beim ersten Halt hören wir noch nichts, zweihundert Meter weiter ist jedoch Hetzlaut zu vernehmen und nach weiteren zwei bis dreihundert Metern hören wir anhaltenden Standlaut. Mein Freund fährt mit dem Trabbi bis zum nächsten Gestell vor, um den Hauptwechsel abzustellen und ich laufe eine Schneise entlang, die den Hang hinauf führt. Sie gibt mir die Gelegenheit, mich schnell dem Bail7 zu nähern. Vor mir sehe ich bald das sich stellende Kalb und den Standlaut gebenden Hund. Ich komme bis auf Flintenschussentfernung heran, bringe den Fangschuss an und das Kalb bricht zusammen. Mit dem Schuss zögere ich keine Sekunde, wenn auch die Versuchung groß ist, dem Hund noch eine Weile die Gelegenheit zu geben, Erfahrungen zu sammeln. Wehe, wenn sich das Stück aufgrund des Zögerns in eine ungünstigere Schussposition stellt, unbeschossen weiter flüchten kann und deshalb vielleicht verlorengeht.

Während ich den Hund abliebele, die Waffe ist ausreichend außer Griffweite sicher abgestellt, kommt mir auf kurze Entfernung noch eine Sau entgegen, die der Standlaut und mein Schuss wohl unsanft geweckt haben. Aber – die Flinte steht am Baum und Diana hat mich ja bereits sehr ausgiebig beschenkt!

Mit dem Hornsignal „Hirsch tot“ rufe ich meinen Weidgenossen herbei und er überreicht mir erleichtert über den guten Ausgang dieser Nachsuche den Bruch.

Daraufhin beantrage ich bei der Zuchtleitung „Teckel“ das Leistungszeichen „Schweiß Natur“ für Utz, das mir auch bestätigt wird. Der verantwortliche Bearbeiter teilt mir aber in einem Begleitbrief mit, dass man eine Nachsuche auf ein laufkrankes Stück Rotwild nicht unbedingt mit einem Teckel durchführen sollte. Recht hat er, aber es ist noch einmal gut gegangen und ich bin stolz auf meinen Hund. Was aber nicht heißen soll, dass der Teckel für die Nachsuche auf ein laufkrankes Stück der richtige Hund ist.

Die Länge der Nachsuche betrug insgesamt 1500 Meter, davon 500 Meter Riemenarbeit und 1000 Meter Hetze.

Keiler ist nicht gleich Keiler

Der Leser erinnert sich an den baumbestandenen Hang, der sich zwischen den Wiesen und der Barnim-Hochfläche entlang des Roten Luchs hinzieht. Er wird allgemein als die Bergschäferei bezeichnet, obwohl dieser Name eigentlich nur dem nahegelegenen ehemaligen Vorwerk zusteht. Im Tal die Wiesen und auf der Höhe die Felder machen diesen Hang zu einem vom Wild bevorzugten Einstand, da der Weg zur lockenden Äsung zu allen Jahreszeiten nach beiden Seiten nur kurz ist. Inmitten des Bestandes habe ich mir in einer alten knorrigen Kiefer einen bequemen Ansitz gebaut, wo ich auch eine kleine Kirre8 unterhalte. Kirren bedeutet für mich nicht, diese täglich zu beschicken, sondern nur hin und wieder etwas Freßbares zu hinterlassen. So bin ich mir sicher, dass die Sauen den Platz nicht vergessen. Der Sitz ist von einem Waldweg aus leicht zu erreichen und ich habe hier schon einige Male Weidmannsheil gehabt. Auch einen jagdbaren Keiler habe ich bei einem dreistündigen Mondscheinansitz bei zehn Grad minus hier schon erlegt.

Auch heute sitze ich weit vor dem Hellwerden auf dem Sitz und passe auf Sauen, die aus dem angrenzenden alten Eichenbestand, einem früheren Hutewald, gern auf dem Rückweg in ihren Tageseinstand hier vorbeiwechseln. Das Thermometer hat bei meinem Aufbruch in der Frühe Temperaturen um den Gefrierpunkt angezeigt und der wenige Schnee beginnt bereits zu schmelzen. Schon mit Beginn der Dämmerung sehe ich, dass ein schwächeres Stück Schwarzwild in der Nacht die Kirre besucht hat. Ich warte noch eine geraume Zeit, baume bei gutem Büchsenlicht ab und gehe die Fährte aus. Aus dem Eichenwald, dem sogenannten Tiergarten kommend, ist ein Überläufer9 über die Kirre hinweg in den sich anschließenden etwa 15 Hektar großen Dickungskomplex eingewechselt. Ich umschlage diesen, um festzustellen, ob die Sau die Dickung wieder verlassen oder sich eingeschoben hat. Da keine Fährte aus der Schonung hinausführt, will ich einmal versuchen, ob ich das Stück vor dem stellenden Teckel angehen kann. Bisher hatte ich keine Gelegenheit dazu, aber das geht auch nur mit einem Hund, der die Sau findet und dann auch stellt. Diese stille Jagd geht eigentlich so richtig gut nur mit dem Teckel, denn wenn sich eine gesunde Sau überhaupt stellen soll, tut sie das ganz sicher nur vor einem kleinen Hund, den sie nicht ernst nimmt. Und so kommt es dann auch, aber erst fahre ich nach Hause, um meine beiden Hündinnen nachzuholen. Einmal scheint mir der Erfolg der Sache dadurch sicherer zu sein und zweitens möchte ich diese nicht alltägliche Gelegenheit nutzen, um die Hunde an einer Sau arbeiten zu lassen.

Utz wird am Einwechsel der Sau zur Fährte gelegt und ich gehe am Rande der Dickung ein paar Meter weiter, wo ich auf einer Schneise, welche die ganze Dickung durchzieht, den Hund vielleicht sehen kann. Und richtig, keine hundert Meter von mir entfernt überfällt10 er die Schneise und dann dauert es auch nicht mehr lange und es ertönt sein wütender Standlaut. Die Hündinnen haben natürlich schon bemerkt, dass hier nicht Alltägliches geschieht und ziehen ungeduldig an ihren Leinen. Ich schnalle sie auf der Schneise und sie streben, so schnell sie können, dem Standlaut entgegen. Sie brauchen ja einige Zeit, um an den Ort des Geschehens zu kommen. So kann ich auf der Schneise leise nachziehen und stehe bald vor einem dreifachen Standlaut. Die Hunde umstellen einen dichten Schlehenbusch, der kaum fünf Meter im Durchmesser misst und machen auch Ausfälle in Richtung auf die Mitte des Busches. Das ist mir lieber und der Sache viel dienlicher, als wenn sie wild an die Sau herangehen würden. Von einem Wutz ist nichts, aber auch gar nichts, zu sehen. Ich rüde die Hunde an – nichts passiert. Erst beim dritten Fass-Kommando erhebt sich die Sau und ich habe sie nun voll im Blick. Kimme und Korn auf dem Blatt zusammenzubringen und den Abzug zu drücken sind eins und der Überläuferkeiler bricht im Schuss zusammen. Das ist in diesem Fall für die Hunde nicht ganz ungefährlich, aber ich weiß aufgrund des wütenden Standlautes aller drei Hunde genau, wo diese sich befinden. Und nur dann darf ich den Schuss wagen, ohne die Hunde zu gefährden. Sie zausen und rupfen an dem Wild, das durch unser gemeinsames Jagen zur Strecke kam. Kein eifersüchtiges böses Knurren oder wütendes Fassen untereinander trübt die Freude und den Stolz auf die Leistung meiner Hunde. Es war für mich immer faszinierend, wie sich meine Hunde bei der Jagd untereinander verhielten. Nahm ich einen von ihnen zum Ansitz mit und wir hatten Erfolg, durfte zuhause keiner der anderen Hunde an das Stück heran. Es hätte (und hat) böse Beißereien gegeben, wenn ich die Hunde da nicht auseinander halten konnte. War eine Nachsuche mit Hetze unter Beteiligung mehrerer Hunde erfolgreich, gab es nie Händel zwischen den Hunden.

Der gemeinsame Jagderfolg schweißte wohl auch meine bei Auseinandersetzungen sonstiger Art gewiss nicht zurückhaltenden Teckel zusammen.

Dieses Erlebnis des gemeinsamen Beutemachens wirkte noch lange in mir nach und so nahm ich ein Jahr später gern die Gelegenheit wahr, die sich mir fast an gleicher Stelle nochmals bot. Aber diesmal sollte alles ganz anders kommen.

Wieder pirsche ich bei leichtem Schnee morgens an dieser Dickung entlang und finde die Fährte einer sehr starken Sau, die in die Dickung eingewechselt ist. Wieder umschlage ich die Dickung. Keine Fährte führt heraus, der Keiler muss also noch drin stecken. Warum ich jetzt nicht eine oder mehrere Hündinnen nachhole, weiß ich nicht mehr. In der Hoffnung, den Erfolg vom letzten Jahr auch ohne meine „Weiber“ wiederholen zu können, lege ich Utz zur Fährte und lausche angestrengt in die Dickung. Nichts geschieht. Plötzlich steht der Hund am Dickungsrand und signalisiert mir ganz augenscheinlich, dass keine Sau zu finden ist. Das kann doch nicht sein, sollte ich die Fährte der Sau beim Auswechseln übersehen haben? Ich weise ihn nochmals ein und fordere ihn zum Suchen auf. Nach wenigen Minuten das Gleiche. Er ist nicht interessiert. Da ich mir ziemlich sicher bin, dass der Keiler noch steckt, will ich es nun aber genau wissen. Ich leine den Hund an und lege ihn wieder zur Fährte. Nach kaum einhundert Metern rumpelt ein starker Keiler vor uns aus einem Seggenhorst hoch und flüchtet in Richtung des mir wohlbekannten Schlehenbusches. Das klappt ja gut, denke ich und schnalle Utz. Mit Herrchen im Rücken geht der nun auch sofort hinterher und gibt bald Standlaut. Doch nur kurz, dann folgt eine kurze Hetze, aber bald verstummt der Rüde und kommt zu mir zurück. Ich habe nur eine Erklärung für sein Verhalten. Die Sau war ihm augenscheinlich zu groß und er zog es vor, zu blinken11. Ihn hatte wohl der Mut verlassen. Aber das soll ja beim Menschen in ähnlichen Situationen auch vorkommen. An mangelnder Schärfe kann es nicht gelegen haben. Er arbeitete zwar nicht so bedingungslos an Sauen, wie sein Nachfolger Dachsel, aber seine Schärfe hatte er schon oft am Fuchs oder an Sauen bewiesen.

Da ich mein Auto meist am Anfang dieser Dickung abstelle, pirsche ich auch oft an deren Rand auf dem Hin- oder auf dem Rückweg vorbei. Einmal, wir sind kurz vor dem Auto angekommen, zieht Utz plötzlich vehement in die Dickung. Ich folge ihm nach und nach wenigen Metern sehe ich zwischen den Pflanzreihen schemenhaft ein Stück Rehwild, das sich mit gekrümmtem Rücken und hängendem Vorderlauf nur mühevoll vorwärts bewegt.

Schießen kann ich nicht mehr und so schnalle ich den Hund, der im nächsten Moment am Stück ist und es tatsächlich mit Drosselgriff nieder-zieht, so dass ich es abfangen kann. Eine Leistung, die für einen Teckel nicht typisch, so nicht zu erwarten und so auch nicht zu fordern ist. Es macht mich aber froh, dass ich durch die hervorragende Arbeit meines Hundes die Leiden eines augenscheinlich auf der nahen Chaussee angefahrenen Stückes beenden kann.

Unsere letzte Hasenjagd

Als ich 1960 mit der Jagd begann, war diese nicht unbedingt spannender, aber vielseitiger als heute. Die Feldflur war noch nicht so ausgeräumt und es gab noch einzelbäuerliche kleine Äcker mit einer abwechslungsreichen Fruchtfolge. Auf den Feldern, die sich an den baumbestandenen Rand des Roten Luchs anschlossen, wirtschaftete ein Volkseigenes Gut, das für die Versorgung seiner Rinderbestände ausgedehnte Futterflächen mit Landsberger Gemenge, Lupinen oder Luzerne bestellte. Das waren ausgesprochene Magnete für alles Wild und vor allem Hasen und Fasanen waren häufig, Rebhühner hingegen schon weniger zu sehen. Die Feldhühner schossen wir wegen ihrer Seltenheit schon damals nicht mehr. Den Einzelabschuss von Weihnachtshasen gewöhnten wir uns bereits Mitte der 1970-er Jahre ab. Das geschah vorher sehr bestandsschonend beim Ansitz am Aus- oder Einwechsel der Hasen und war besonders morgens relativ einfach. Bestandsschonend deshalb, weil die Rammler und Häsinnen zu verschiedenen Zeiten einwechseln und man deshalb vor allem Rammler schießen konnte. Der Ansitz an fast jeder Stelle der Feldmark am Waldrand versprach Erfolg, vorzugsweise dort, wo das Gelände zum Feld etwas anstieg, so dass man die einwechselnden Hasen gegen den hellen Morgenhimmel gut sehen konnte. Meister Lampe kam meist sehr früh und da um diese Zeit noch kein Mensch auf der Feldmark war und die Schrote ja auch nicht weit trugen, konnte man es verantworten, gegen den Himmel zu schießen. Was man ja ansonsten nicht macht - und eigentlich auch nicht darf.

Wem der Teckel schon einmal einen Hasen lanciert12 hat, weiß, wie spannend diese Jagdart ist. Ich habe sie, warum weiß ich nicht, nie ausgeübt, aber begeisterte Berichte darüber gelesen. Dazu begibt man sich in den Wald und lässt den Hund frei suchen. Findet dieser einen Hasen, braucht man eigentlich nichts weiter zu tun, als sich in Ruhe und Geduld zu üben und zu warten. Was dann vielleicht geschieht, lässt jedes Jägerherz höher schlagen.

Der kleine Hund kommt meist nicht so nahe an den flüchtenden Hasen heran, dass aus dem Spurlaut ein Hetzlaut werden könnte. Langsam wird der Spurlaut leiser und leiser, um nach geraumer Zeit wieder anzuschwellen. Der Hase kommt im großen Bogen zurück zu seinem Einstand. Im Zweifelsfalle sucht er sogar die Sasse13 auf, aus der er kurz zuvor flüchten musste. Die Erlegung eines solcherart durch den Hund lancierten Hasen ist dann keine Kunst mehr, aber bietet hohe jagdliche Freude.

Einmal im Jahr führten wir in den 1960-er Jahren noch eine kleine Hasenjagd mit wenigen Schützen durch. Entweder wurde auf der Feldmark ein Kessel von relativ bescheidenem Umfang ausgelaufen oder wir stellten die Windschutzstreifen ab, die ein solventer und naturliebender Grundherr schon vor 150 Jahren in der Feldflur anlegen ließ. Die begehrtesten Stände waren naturgemäß die an den Enden der Hecken. Als ich einmal das Glück hatte, dort zu stehen, konnte ich beobachten, dass mein Teckel das Lancieren auch beherrschte - oder war es vielmehr so, dass der Hase sich selbst lancierte? Jedenfalls kam mir auf diesem Stand ein Lampe, den ich leider krank schoss. Obwohl mir klar war, dass für das Bringen eines kranken Hasen eigentlich ein Vorstehhund erforderlich ist, aber keiner da war, schnallte ich Utz. Dieser nahm die Spur sofort auf und nachdem er sich darauf festgesaugt hatte, ertönte auch bald sein heller, anhaltender Spurlaut. Nun wurde es spannend. Der Laut entfernte sich außer Sicht immer mehr von mir, war dann seitlich über eine längere Strecke zu hören und näherte sich wieder der Hecke, an deren Ende ich stand. Dann sah ich auch den Hasen, wie er weit entfernt in die Hecke flüchtete. Nur wenige Meter dahinter lief der Hund, der auf der Spur des Hasen ebenfalls in der Hecke verschwand. Der Laut kam näher und näher und ich konnte mich in aller Ruhe fertig machen. Noch einmal wollte ich keinen schlechten Schuss anbringen, schon meines Hundes wegen nicht. Der Hase kam langsam und seine Erlegung war nun keine Kunst mehr. Wieder einmal waren Hund und Herr zum Schluss mit sich und der Welt zufrieden.

Mit meinem ersten Jagdteckel „Utz vom Eichhof“ teilte ich viele jagdliche Erlebnisse, die meinen weiteren Weg als Jäger nachhaltig beeinflussten. Er war sehr leichtführig und ich lernte durch ihn, die nachfolgenden Hunde fast spielerisch abzurichten und zu führen. Wie ich mit einer äußerst harten Hündin dann doch etwas Gewalt anwenden musste, darüber wird später berichtet werden.