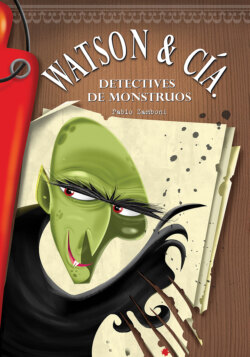

Читать книгу Watson & Cía. Detectives de monstruos - Pablo Zamboni - Страница 9

ОглавлениеCapítulo uno

DETECTIVES DE GALLINAS

La luna aparecía en el cielo y se desdibujaba detrás de las nubes, una y otra vez.

Mi hermana Ágatha y yo nos encontrábamos en una pequeña granja cercana al pueblo. La noche de luna llena era ideal para hacer una investigación. El gallinero estaba alejado de la casa principal. Los ataques reiterados a las gallinas nos habían llevado hasta allí. Es común que, cada tanto, un zorro o algún perro vagabundo y hambriento cause un desastre en los gallineros o que un ladrón haga de las suyas. Pero esto parecía diferente. Y nosotros estábamos decididos a descubrir quién era el culpable.

Habíamos llegado a la granja apenas unos minutos después del atardecer, para recorrer el lugar y prepararnos para la noche. El gallinero comprendía unas cuantas casillas de madera destartaladas, rodeadas por arbustos de espinillo de un metro de alto, que lo protegían del constante viento del mar. Observamos el lugar y elegimos la ubicación más conveniente para tener un panorama de todo el corral. Ágatha, a unos veinte metros de mí, se escondió tras unas casillas abandonadas, apiladas en un extremo del gallinero. Yo, en el extremo opuesto, me oculté entre unos espinillos que formaban una especie de cueva.

“Las gallinas desangradas de la señora Núñez”. Así habíamos llamado a nuestro primer caso. Como sabía cuánto nos gustaban los hechos misteriosos, la señora Núñez nos había comentado su problema, ya que hasta el momento no había logrado que la policía prestara atención a sus reclamos.

Hacía tres horas que esperábamos agazapados en el suelo. El olor del gallinero era insoportable, pero no teníamos más opción que permanecer allí, sin movernos.

–Uf, espero que esto termine pronto –dije con un resoplido–. No me gusta estar en este lugar.

Acostumbrados a disfrutar de la luz eléctrica, habíamos olvidado el miedo que generaba la oscuridad. Según nuestra profesora, el miedo era instintivo, venía de la época en que los hombres se refugiaban temerosos en las cavernas, al resguardo de las fieras que se movían en la penumbra. En ese momento me sentía como un hombre de las cavernas, esperando que la fiera apareciese. Respiré profundo y pausado, intentando alejar los pensamientos aterradores que me acechaban. “Tengo que relajarme…”, me dije.

Miré a un costado: la luna seguía creando extrañas siluetas. A mi izquierda, un poste retorcido se transformaba en una larga serpiente. Más allá, las ruinas de un molino de agua se convertían en una enorme araña lista para saltar sobre mí.

Luego, la brisa del mar trajo nubarrones más negros, que comenzaron a ocultar la luna amenazando con sumergir todo en la más completa oscuridad.

De pronto, el transmisor se activó.

–¿Ulises, estás bien? –Era la voz de Ágatha, que sonaba fuerte y clara.

–Estoy bien, pero el cielo se está cubriendo, no puedo ver nada –contesté preocupado.

–¡No seas cobarde, Ulises! No podemos esperar hasta la próxima luna llena. En cuatro semanas la señora Núñez se habrá quedado sin gallinas.

–Tengo otra vez esa extraña sensación de peligro –dije con preocupación. Aunque pareciera extraño, tenía algo así como un sexto sentido para “oler” una situación inesperada o peligrosa. Mi hermana, que lo había comprobado en varias oportunidades, terminó por aceptar mis premoniciones. Sin embargo, esta vez su ansiedad por descubrir e investigar hizo que le restara importancia.

La brisa dio lugar a un fuerte viento que nubló el cielo por completo.

Cuando pensaba que nada podía ser peor, una espesa niebla comenzó a brotar de la tierra, cubriendo todo el paraje, como si las puertas del Hades se hubieran abierto, dejando escapar el humo de las fraguas infernales. El lugar se había transformado totalmente. Si antes me parecía tétrico, ahora era escalofriante.

–Esto es inusual –comenté por la radio–, ¿te has dado cuenta? No es común la niebla en esta época del año. Pero ¿de dónde sale?

La falta de respuesta de Ágatha confirmaba mi preocupación.

En Oriente, el pueblo donde vivíamos, estábamos acostumbrados a la niebla que de repente llegaba del mar. Pero solo en otoño o en invierno, cuando el clima era frío, nunca promediando el verano. Además, en el aire flotaba un extraño olor, mezcla de almizcle y pólvora quemada.

–Ulises, lamentablemente perdimos la noche –respondió al fin mi hermana–. Sin luna y con esta niebla es imposible distinguir algo. Es hora de regresar.

–¡Ulises! Repito: es hora de regresar. ¿Por qué no respondes? ¿Sucede algo?

Escuchaba la voz de mi hermana, pero no podía hablar. A escasos metros veía dos enormes ojos rojos, como brasas encendidas en medio de la tiniebla. Sentía una respiración agitada y el crujido de pastos pisados. Supuse que era algún animal. Estaba convencido de que, aunque me había descubierto, pasaba indiferente frente a mí. Todo mi cuerpo tiritaba de miedo, no podía controlar mis manos para usar el transmisor, mis ojos desorbitados buscaban en todas direcciones a ese ser espectral.

–Ulises, ¿estás ahí? –volvió a decir la voz de mi hermana en el transmisor.

Por fin pude salir del pánico y responder:

–Ágatha, silencio. No grites, va hacia allá. Cambio.

–¿Quién, Ulises? ¿De qué hablas?

–Es un animal, tal vez un perro –dije con un hilo de voz.

–¿Un perro? ¿Tanto te asusta un perro?

–Es un perro enorme o algo por el estilo –dije, dudando.

–¿Un rottweiler? ¿Un doberman? –preguntó Ágatha, molesta por la poca información–. No te muevas, Ulises. Voy para allá. Cambio y fuera –dijo, y cortó la transmisión.

–¡No, Ágatha, no salgas! ¡No es un perro común! –grité. Pero era tarde, seguramente iba al encuentro del animal, con idea de darle una paliza.

Hubo un silencio sepulcral, como si el tiempo se hubiera detenido absorbiendo todo ruido.

–¡Por Dios! ¿Y ahora qué? –me pregunté en voz alta.

Entonces, respondiendo a mi pregunta, un largo y lastimero aullido acompañado de un relámpago y, enseguida, un estrepitoso trueno, quebraron la noche. El resplandor duró unos segundos, tiempo suficiente para poder ver a Ágatha corriendo hacia mí. Algo venía tras ella. Luego, todo volvió a estar en tinieblas, solo una respiración entrecortada me decía que se aproximaba. Estaba petrificado, no podía correr. Mi hermana surgió de la oscuridad. Sin detenerse me tomó del brazo, obligándome a seguirla en la carrera. Corrimos a ciegas, desorientados. De pronto, una minúscula luz centelleó a lo lejos, como un faro.

–¡Rápido! ¡Hacia allá! No te distraigas, Ulises –me decía Ágatha, casi sin aliento.

–Te sigo, hermana, te sigo.

Ágatha estaba asustada. Nunca la había visto correr tan rápido, ni en los torneos escolares. Mis piernas no parecían tener la velocidad suficiente y mi corazón saltaba dentro del pecho, suplicando un descanso.

Por fin, la silueta de la casa apareció frente a nosotros. La luz que brillaba en una de las ventanas del segundo piso fue nuestra salvación. Unos pasos más y subimos los escalones que nos separaban de la entrada.

Mi hermana golpeó frenéticamente la puerta. Yo giré la cabeza y vi los ojos encendidos de la criatura, que nos observaban desde la oscuridad.

También empecé a golpear la puerta, gritando tan fuerte como pude:

–Señora Núñez, somos Ágatha y Ulises Watson, los hijos del dueño de la imprenta. Déjenos entrar, por favor.

Oímos pasos que bajaban la escalera. Con un chirrido, que en ese momento me resultó estremecedor, la puerta se abrió y el señor Núñez apareció ante nosotros sosteniendo una azada.

Con su brazo libre nos rodeó enérgicamente a los dos y nos hizo entrar. Después, cerró la puerta y le colocó, a modo de traba, una gran barra de hierro.

–Niños, ¿qué hacen por aquí a estas horas? –dijo con voz ronca–. ¡Podían haberse lastimado! He puesto trampas por toda la granja.

–¡Por suerte no caímos en ninguna! –dijo Ágatha, casi sin voz.

–Habríamos terminado como sus gallinas –agregué casi en un susurro.

–¿Quién les contó sobre las gallinas? ¿Vienen del gallinero? –preguntó el señor Núñez muy preocupado y molesto.

–No los reprendas, Miguel. Yo los llamé –respondió su esposa–. Es decir, los contraté. No creo en tus historias de aparecidos. Quería saber realmente qué, o quién, está matando nuestras gallinas.

–¿Historias, mujer? Tú no sabes nada ¿Qué habrías hecho si les pasaba algo grave? Habrían podido morir o algo mucho peor.

–¿Morir? ¿Hay algo peor que morir? –dije muy asustado.

–¿Sabían que un ser extraño rondaba el gallinero? ¿Por qué no nos alertaron? –reclamó Ágatha, recomponiendo un poco la voz.

–Yo no los llamé. Si tienen algo que reclamar, será a ella –replicó el señor Núñez, dirigiendo una mirada fulminante a su esposa.

–Ágatha, querida, ¿vieron algo allá afuera? –preguntó la incrédula señora.

–Vaya que sí. Hasta le di un golpe a ese algo –dijo mi hermana con una leve sonrisa, entre asustada y orgullosa.

–¿Lo golpeaste? ¡Por Dios! –dijo el señor Núñez mientras hacía la señal de la cruz, tratando de alejar alguna calamidad.

–Sí, le di un buen golpe a una criatura con aspecto de perro.

–¿Estás herida? –interrumpió la señora, exaltada.

–Fue raro. El perro me daba la espalda, ignorándome. Tenía la cabeza metida en una de las casillas. Tomé una madera que había cerca y descargué un golpe sobre su lomo. Pero ni siquiera se molestó.

–Pero ¿lograste golpearlo? –quiso saber la señora Núñez, como si se tratara de su telenovela preferida.

–Eso creía. Entonces tropecé con una barra de hierro que había en el piso. Levantándola con esfuerzo logré descargar un segundo golpe sobre sus patas traseras. Esta vez, el perro giró rápidamente, dando un terrible aullido. Pude ver su tamaño. ¡Era enorme! Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos: rojos, brillantes y sin vida.

–Como dos brasas encendidas –interrumpí.

–Sí, hermano, exactamente. Como dos brasas encendidas. Entonces sucedió algo que no esperaba: se paró sobre sus dos patas traseras, como si fuera una persona.

–¡Como una persona! –exclamó el señor Núñez con los ojos desorbitados, apretando la azada con fuerza.

–Entonces pensé: “¡Creo que voy a ser su cena!”, y espantada levanté nuevamente la barra para defenderme. Pero la pata lastimada lo hizo trastabillar y cayó en el bebedero de las gallinas. Le arrojé la barra y comencé a correr a toda velocidad. La luz de un relámpago me permitió ver dónde se encontraba mi hermano. Corrí hacia él, lo tomé del brazo y llegamos hasta aquí.

–Por Dios, niños, no tienen idea de lo que enfrentaron –dijo el señor Núñez–. Un consejo: olviden el asunto.

Dichas estas palabras, el dueño de casa decidió encender el fuego de la chimenea. Su mujer se acercó y le susurró algo al oído.

–Niños, mi esposo los llevará a su casa en cuanto se despeje la niebla. No fue mi intención ponerlos en peligro, les pido disculpas. Tenía la esperanza de que se tratara de un zorro o una comadreja. Aquí tienen, el doble de lo acordado, y gracias por todo. Nosotros nos encargaremos de esto. Ahora descansen, voy a llamar a sus padres, deben de estar muy preocupados.

–Una cosa más –dijo el señor Núñez–. Si estuviera en su lugar, no me alejaría de casa durante la noche, al menos por un tiempo. Esta clase de criaturas no olvidan fácilmente.

–Pero ¿qué clase de animal es? –volví a preguntar.

–De los que no olvidan, hijo, de los que no olvidan.

–Ulises, ya es suficiente por hoy, creo que el señor ha sido muy claro. Mejor descansemos –sugirió mi hermana.

Llegamos a casa minutos después del amanecer. Ya no había rastros de la tormenta, ni de la niebla. Mamá nos esperaba asomada a la ventana. En cuanto vio la camioneta, salió a recibirnos. El señor Núñez bajó primero y cambió con ella unas palabras y sonrisas. Esa vez, la reprimenda de mamá fue leve y solo por no avisar dónde nos encontrábamos.