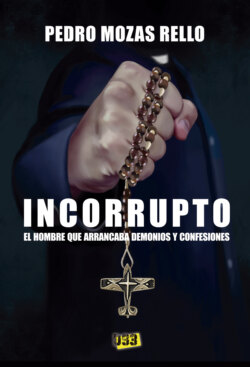

Читать книгу Incorrupto - Pedro Mozas Rello - Страница 9

ОглавлениеI. El buen pastor

«Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, que no son de este redil; también a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz; y habrá un solo rebaño, un solo pastor.»

Parábola del buen pastor

(Juan, 10: 11-16)

El sacerdote español en cuestión se llamaba Benedicto Santibáñez, aunque el nombre fuese lo único que tenía en común con el Santo Padre. Era originario de las sorianas Tierras del Burgo, concretamente de Ucero, lugar mágico y místico donde los haya. Había pruebas suficientes para pensar que, en otros tiempos, la zona fue un famoso asentamiento templario del que ya solo quedaban los restos de un castillo en dicho pueblo y la actual ermita de San Bartolomé, que formó parte del cenobio de San Juan de Otero, en pleno Cañón del Río Lobos.

Se decía que Benedicto era descendiente de Fray Fernando, el único templario soriano de nombre conocido que profesó en el citado monasterio. La maestra del pueblo enseñaba a los niños que los templarios comenzaron a implantarse desde principios del siglo XII en diversos reinos de la península. En contraprestación a sus servicios, los monarcas les concedían territorios que fuesen capaces de reconquistar a los árabes. Los caballeros de la Orden del Temple se convertían así en los nuevos señores de dichos feudos. También les contaba que Fray Fernando acompañó en muchas batallas al monarca castellano Alfonso VIII, y que la Orden ayudó a lograr importantes conquistas, como sucedería años después en la batalla de las Navas de Tolosa. Cuando la profesora decía que las tierras sorianas fueron recuperadas quedando en medio de tres reinos cristianos y sin saber de cuál de los tres pasaría a formar parte, los niños ya sabían la respuesta. Ni el rey Sancho de Navarra ni Alfonso el Batallador, al frente de Aragón, lograron la provincia para sí. Al final, la capital soriana y todo su territorio se quedaron en el reino de Castilla.

Como ejemplo de la mejor tradición foral castellana, la ciudad de Soria recibió a sus primeros nobles. A Benedicto le habían contado desde pequeño que se creó una institución aristocrática denominada De los doce linajes, inspirada en la famosa leyenda de la Tabla Redonda. Todavía hoy son visibles los vestigios de las dos grandes órdenes militares de la capital, templarios y sanjuanistas. Las ruinas de sus dos monasterios, el de San Polo y el de San Juan de Duero dejaban constancia de ello. Fray Fernando se decantó por un lugar más apartado y tranquilo que, siglos después, sería declarado Parque Natural.

A Benedicto se le conocía dentro de algunos círculos como «El Templario». No solo por ser descendiente de uno de aquellos milites Christi o soldados de Cristo, sino también por su diplomacia, su «temple» y sus buenas relaciones con la comunidad judía y musulmana tanto en España como en otros lugares del mundo. A pesar de que su antepasado era monje y tenía más que ver con sus tareas, le gustaba decir que se dedicaba a lo mismo que su progenitor, como si hubiese heredado el negocio familiar, aunque su padre había sido pastor de ovejas y este lo era de almas. Al fin y al cabo, lo único que cambiaba era la clase de rebaño. Algo de eso debió sentir cuando ingresó en el Colegio Episcopal de la Sagrada Familia en Sigüenza. Nunca entendió por qué los curas hablaban siempre tan bien del Cielo y tan mal del Infierno. Su madre falleció al dar a luz y nunca pudo conocerla. Su padre le dijo que ella se encontraba bien, pues estaba en las alturas. Cuando se lo contó, tenía cinco años y apenas pudo comprenderlo. ¿Qué lugar era ese que retenía a la mujer que le había traído al mundo? Quería pensar que era un buen sitio, pero desde entonces las «alturas» no le caían especialmente en gracia. Y a pesar de todo, años después, esa especie de duda existencial le decidió a buscar respuestas en ellas.

La Iglesia católica consideraba el sacerdocio como algo vocacional. Era la llamada de Dios. El candidato ingresaba en un seminario. Allí se le exigían los mismos requisitos que para acceder a otro tipo de estudios superiores, pero acompañados de un informe psicológico. De esa forma, el aspirante tenía la oportunidad de comprobar durante el internado si tenía realmente vocación. Para los elegidos, los seminarios se convertían en importantes templos del conocimiento al contar con un espacio de valor incalculable: las bibliotecas. En ellas, Benedicto empezó a comprender historias que le tocaban muy de cerca y mundos aún desconocidos. Si la ciencia estaba reñida con la religión, a él no se lo parecía. La religión cristiana contemplaba la historia del mundo como una lucha entre el Bien y el Mal, entre Dios y Satanás. Incluso las profecías bíblicas predecían el triunfo definitivo de lo primero frente a lo segundo en el final de los Tiempos, pero Benedicto siempre se preguntaba por qué aquello se tomaba como algo absoluto y universalmente válido. ¿Acaso esos dos términos antagónicos no podían ser relativos?

A nivel religioso, esa dualidad tenía fronteras muy delimitadas. Tanto en la Biblia como en el Corán y otros textos sagrados se definía el Bien como las cosas que Dios mandaba hacer y el Mal como las que no se deben hacer nunca. Por el contrario, en esos textos no se condenaba la esclavitud y se promovía la venganza. ¿Por qué en la religión ese concepto del Bien y del Mal era tan subjetivo y además contradictorio? Llegó a la conclusión de que dichos términos solo podían percibirse como tales según el punto de vista de un determinado grupo cultural o social. No eran tangibles, sino meras abstracciones creadas para diferenciar formas de comportamiento. Definitivamente, sí, eran algo muy relativo. Tan relativo como el frío o el calor. Creer que quien hacía algo bueno estaba guiado por Dios y quien hacía mal actuaba por medio del Diablo, solo podía deberse a la ignorancia. Incluso podía ayudar a generar más odio y violencia de los ya existentes.

Con el tiempo, Benedicto comprendió que la lucha entre el Bien y el Mal era una lucha sin tregua, pero no en el mundo ni en nuestra sociedad, sino en el interior de cada persona y contra sus propios fantasmas. El destino se encargaría de convertirle en mediador de esos polos tan opuestos expulsando demonios de cuerpos atormentados.

Siempre fue inquieto y despierto. No dejaba de hacerse preguntas. Se lo cuestionaba todo. Le interesaban los temas más dispares, desde los que le explicaban en clase hasta los que no tenían explicación. Pronto destacó en sus estudios. Del Colegio Episcopal se trasladó primero a Guadalajara para formarse en Historia del Arte y Humanidades; después a Madrid, donde se licenció en Filosofía y Teología Dogmática en la Universidad Pontificia de Comillas; y más tarde a Navarra, donde se especializó en el siempre polémico tema de la Demonología con una tesis no solo muy bien elaborada y documentada, sino también sumamente elogiada por las altas esferas eclesiásticas: «El exorcismo, hoy». Dicha tesis recogía experiencias de casos reales, así como el análisis de textos bíblicos y famosas obras de la literatura universal basadas en la figura del Demonio, como la Divina Comedia de Dante, El Paraíso perdido de Milton, El matrimonio del Cielo y el Infierno de William Blake o Fausto de Goethe.

Su afición por la Arqueología le venía desde pequeño. Haber crecido en una tierra llena de mitos y leyendas le había marcado desde la primera vez que visitó la ermita citada anteriormente. Su padre acostumbraba a llevar sus ovejas por aquel desfiladero, donde podían pastar a sus anchas, y él le acompañaba en muchas ocasiones. El paisaje que se había producido por la sucesión de las distintas eras geológicas y el propio trabajo de desgaste del río hacían verdaderamente mágico no solo el entorno sino el enclave mismo del templo, ubicado justo en el centro del cañón.

El sitio le sobrecogía aún más cuando, mientras merendaban, el pastor le contaba historias como la del Apóstol Santiago que, cabalgando por allí, saltó desde un risco y arrojó su espada al vacío. Supuestamente, las huellas de las herraduras quedaron marcadas en la roca donde «aterrizó» su montura y el lugar exacto donde se clavó la espada fue el elegido para construir el santuario.

A veces, se les hacía de noche y se sentaban a contemplar las estrellas. En ese momento, su padre le repetía una frase que a él le contó el suyo y que se remontaba a su famoso antepasado. Una frase que desde entonces permaneció en su memoria: «Solo cuando el sol, la luna y las estrellas estén en armonía, podremos vivir en paz.»

Al llegar la primavera, la maestra llevaba a sus alumnos hasta allí muchas tardes para dar clase al aire libre y pedía a Benedicto que se acercara a contarles alguna de esas historias. La favorita de todos ellos era la de la construcción de la ermita.

—Padre, cuéntenos cómo se construyó —le pedían los niños.

—¿Otra vez? —preguntaba él aparentemente desganado, pero en realidad encantado por la petición.

—¡Síiiii! ¡Síiiii! —gritaban entusiasmados.

—Veamos. Según la leyenda, los templarios levantaron esta iglesia en el primer cuarto del siglo XIII, cuando el Románico daba paso al Gótico. Al principio, todo lo que edificaban de día se venía abajo de noche misteriosamente. La gente decía que, frente a las obras, había una cueva habitada por Lucifer. Mientras los monjes-soldado descansaban, el Diablo se convertía en serpiente y salía dispuesto a destruir el trabajo realizado. Entonces, a los caballeros de la Orden se les ocurrió una idea.

—¿Qué idea? —decían, aunque la conocían sobradamente.

—Colocaron la imagen de un Cristo en el altar y, ante su sorpresa, comenzó a hablarles. Les aconsejó que construyeran un rosetón en la parte sur del crucero del templo con la forma de una estrella. Un pentáculo invertido para protegerse del Maligno. Una vez colocada, el Demonio ya no volvió a aparecer y los templarios pudieron terminar su edificio sagrado.

—¿Y por qué un pentáculo? —preguntó una niña, atenta al relato.

—Pues veréis… El pentagrama es uno de los signos más antiguos de la Humanidad. Ha tenido diferentes significados a lo largo de la Historia.

—¿Significa varias cosas? —cuestionó otro niño.

—Así es —aclaró su improvisado profesor—. En la antigua Babilonia era un signo de magia y brujería. Para los hebreos, la estrella de cinco puntas se relacionaba con el Pentateuco.

—¿El Pentaqué? —dijeron otros a coro, riéndose.

—Pen-ta-teu-co —les silabeó él—. Son los cinco libros que conforman el Antiguo Testamento. Los celtas lo atribuían a una diosa y los primeros cristianos lo asociaron con las cinco heridas de Cristo. En la Grecia Clásica fue también muy importante para una sociedad secreta.

—¿Una sociedad secreta?

—Sí, los Pitagóricos. Un grupo de filósofos que influyeron después notablemente en la cultura occidental. Ellos lo llamaban pentalfa por estar geométricamente compuesto por cinco letras «A» mayúsculas entrelazadas. ¿Lo veis? —decía mostrándoles un dibujo del símbolo—. Pero fue en la Edad Media cuando su significado cambió.

—¿Y eso por qué? —exclamaron sin perder detalle de todo.

—Aunque durante la época de la Inquisición lo llamaron «la cruz de los duendes», asociándolo con iconos demoníacos, la gente le daba el sentido contrario. Para ellos era como un amuleto, una protección contra el Mal. Una especie de talismán benefactor que colocaban en puertas y ventanas de las casas, en castillos y en iglesias para evitar que el Maligno entrase en ellos.

Desde que supo de su ascendencia, Benedicto se dedicó a estudiar a fondo la Orden de los Caballeros del Temple. Había surgido originalmente para proteger y ayudar a los peregrinos que se dirigían a Tierra Santa. Sus integrantes debían hacer votos de pobreza, obediencia y castidad. Según ellos, el hombre debía encontrar un equilibrio para conseguir un desarrollo completo. La concepción dualista del individuo le hacía debatirse entre su interior y su exterior, entre el Bien y el Mal. La naturaleza humana era a la vez divina y demoníaca. Como soldados de Cristo, los templarios estaban en lucha permanente contra las fuerzas del Mal e intentaban preservar el Bien para llegar a una evolución positiva.

Entre los objetivos de los templarios —que tomaron dicho nombre del Templo de Salomón, el lugar donde se establecieron en Jerusalén— estaba la defensa de los santos lugares y la fe cristiana, pero también fomentar los contactos con rabinos, sabios musulmanes, filósofos e intelectuales de las tres grandes religiones. Se entendían bien con todos ellos. De hecho, los altos mandatarios y responsables de la Orden hablaban árabe. Benedicto constató ese respeto mutuo al leer que, para los árabes, los templarios eran hombres puros incapaces de faltar a su palabra. Y para un caballero del Temple, esta era sagrada.

Dejó a un lado el aspecto esotérico y ritual de los templarios, del que se conocía poco y siempre se especulaba demasiado, pero pronto reconoció el grado de tolerancia entre cristianismo, islamismo y judaísmo en los territorios por ellos gobernados. Y de esto sabía mucho su antepasado. Él quería volver al cristianismo primitivo, dentro de una religión tolerante y universal.

Cada 24 de agosto se celebraba la romería de la Virgen de la Salud, una curiosa ceremonia que el hijo del pastor vivía de forma muy especial. En ella se sacaba de procesión a la imagen, que compartía la ermita con el Cristo templario y San Bartolomé, y se la paseaba por la pradera bajo la formación rocosa llamada Ventana del Diablo. A cada pocos pasos se subastaban las andas de la Virgen hasta dar una vuelta completa y regresar al templo. No era casualidad que la llamaran así. En el interior de la ermita había una cruz patada llamada piedra de sanación, sobre la que tradicionalmente se colocaba a los enfermos. Además, desde que el rosetón con el pentáculo fue colocado en la pared sur, los lugareños acudían allí a pedir por los suyos ya que la estrella de cinco puntas también era venerada desde tiempos inmemoriales como símbolo de salud.

A ello habían contribuido decisivamente los citados seguidores de Pitágoras. Para ellos, los números poseían un valor místico. Entre los números sagrados destacaba la década, diez, y su mitad, la péntada, cinco, que simbolizaba el número del hombre: los cinco sentidos y la armonía natural. La representación gráfica de la péntada era el pentagrama y uno de sus principales significados, la Salud.

Poco a poco, el pequeño Benedicto se fue dando cuenta de que aquel no era un lugar más. Y desde luego, no lo era. Se pasaba las horas grabando en su memoria cada símbolo, cada elemento ornamental tanto del exterior como del interior de aquella ermita. En los canecillos aparecían figuras de todo tipo, entre las que destacaban lobos de amenazadoras fauces representando al animal que daba nombre al Cañón y que también era símbolo de uno de los gremios de los canteros durante el Medievo. Pero los canecillos eran solo una parte. Todos y cada uno de los elementos del templo le tenían maravillado: capiteles de influencias astrológicas o alquímicas, figuras esotéricas, arquivoltas, óculos, hojas de acanto, flores cruciformes... Y, cómo no, aquel pentagrama formado por cinco corazones entrelazados que el Cristo templario dispuso para protegerla.

Muchos años después, descubriría que San Bartolomé era uno de los llamados omphalos o centros del mundo, como lo fue Delfos en la Grecia clásica, y que su emplazamiento estaba exactamente en el eje vertical de la Península Ibérica, en la línea recta que divide las dos mitades, equidistante con el punto más oriental —el cabo de Creus, en Gerona—, y con el punto más occidental —el cabo de Finisterre, en La Coruña, según unos, o el de Touriñán, en La Coruña, según otros—. La línea de unión de este santuario con las ubicaciones de otras iglesias templarias de la península formaba una cruz de malta, el símbolo de la Orden. Por ello, el enclave era el lugar elegido por los caballeros para levantar su templo y realizar supuestamente sus ritos esotéricos.

Todos estos temas le apasionaban. Gracias a una beca de la Universidad de Navarra, al terminar su carrera se trasladó durante un par de años a Tierra Santa, donde estudió simbología y criptología en la Escuela Arqueológica de Jerusalén. Le resultó emocionante conocer los sistemas que ofrecían una comunicación segura. Mediante ellos, el emisor ocultaba el mensaje antes de transmitirlo para que solo un receptor previamente autorizado pudiera descifrarlo. Se empapó de todas las fórmulas secretas de comunicación: los jeroglíficos egipcios, los cifrados griegos y romanos, la criptografía medieval, los ingeniosos cifrados utilizados en las dos guerras mundiales y, por supuesto, el moderno criptoanálisis, el arte de regenerar los mensajes cifrados sin conocer previamente las claves de encriptación.

Allí estudió también símbolos infames, como los utilizados por los nazis en los campos de concentración. Hitler quería exterminar a todos los que supusiesen un peligro para los ideales de la «raza aria» o profesaran religiones diferentes. Identificaban a los presos por nacionalidad, religión o estatus, mediante un ingenioso sistema de marcaje que les permitía conocer fácilmente a qué colectivo pertenecía cada uno. Los distintivos iban cosidos en la pechera de sus uniformes. Una serie de símbolos de distinto color se superponían a un triángulo invertido como rasgo principal. Un triángulo amarillo identificaba a los judíos. Apuntaba hacia arriba y se colocaba sobre otro triángulo superpuesto hacia abajo, formando una estrella de David. Dicha estrella ya se había empleado frecuentemente en la Edad Media para distinguir los distritos conocidos como juderías. Al establecerse el Estado de Israel, la estrella de David sobre la bandera azul y blanca se convirtió en el símbolo del país.

En aquella época conoció a Julia Ramos, una paleógrafa española que se encontraba en Jerusalén documentándose y estudiando escrituras antiguas para terminar su tesis. La Paleografía era la ciencia que se dedicaba a descifrar los escritos de épocas anteriores a la nuestra y una de sus finalidades consistía en datar dichos manuscritos. Con sus investigaciones y averiguaciones, los paleógrafos ayudaban a revelar muchas incógnitas sobre la Historia de la Humanidad. Los arqueólogos se encargaban finalmente de confirmar los datos. A Benedicto le encantaba ese trabajo conjunto. Hojear manuscritos antiguos en cualquier lengua, analizar los estilos, las grafías, los tipos de materiales como el papiro, el pergamino, la madera, el papel encerado... Y después, refutarlo todo con estudios arqueológicos.

Hasta entonces, no había visto nunca a una mujer de aquella forma. Julia removió en él sensaciones que desconocía. No solo congeniaron enseguida. Entre ellos había una química muy superior a la existente en el laboratorio en que trabajaban a diario. Una atracción tan fuerte que a ella le hizo ver que aquel hombre era el amor de su vida y a él le hizo replantearse sus principios morales. El sacerdote llegó a pensar seriamente en colgar los hábitos y abandonar su carrera eclesiástica, pero la desgracia se cruzó en su camino. Una mañana, Julia se desplazó junto a unos arqueólogos hasta un enclave cercano donde se habían encontrado unos documentos que debían ser estudiados y datados. Cuando se encontraban dentro de una gruta, se produjo un hundimiento de tierra y el techo se desplomó sobre ellos. Las autoridades confirmaron que el desastre natural lo había producido la disolución de la piedra caliza por la acción del agua subterránea. El carbonato de calcio era poco soluble, pero al contacto con el agua de lluvia —ácida por naturaleza y más ácida aún al entrar en contacto con material vegetal en descomposición—, aumentó la solubilidad y la piedra cedió.

A su vuelta, y contra todo pronóstico, regresó a su pueblo como párroco, aunque alternando su labor sacerdotal con un blog muy crítico en Internet al que llamó «El ojo que todo lo ve» y donde se expresaba sin pelos en la lengua sobre todos los temas que consideraba oportuno tratar.

Ya el tema con el que estrenó su blog no dejó indiferente a nadie. En un pueblo cercano, en unas excavaciones realizadas con motivo de la Ley de Memoria Histórica, junto a los restos de varios republicanos fusilados durante el franquismo se encontraron huesos que no correspondían a la misma época. Tras realizar las pruebas pertinentes, se calculó que pertenecían a un hombre que vivió allí durante la Edad Media. Enseguida, el imaginario popular hizo correr la voz de que se habían descubierto poco menos que los restos de un templario. La gente se preguntaba cómo era posible que unos represaliados de la guerra civil y un personaje medieval compartieran tumba y descanso eterno. Algunas mujeres hablaban incluso de un posible milagro hasta que Benedicto Santibáñez impuso su lógica, lo aclaró todo y desveló el misterio en su página web. Las precipitaciones caídas durante los últimos meses habían producido un corrimiento de tierra en el talud que separaba dicha zona de la cuneta de la carretera donde se realizó la excavación. Esos desprendimientos dejarían al descubierto parte de los restos de aquel hombre, probablemente oriundos de un cementerio medieval ya desaparecido, que fueron así a juntarse con los huesos de los exhumados. La publicación en Internet acabó con los cotilleos, aunque fue tema de conversación durante varios días en todas las tertulias de casas y bares. Como recordó el párroco en su sermón dominical con su habitual ironía, «no existen los viajes en el tiempo, pero algunos “movimientos” de la Tierra pueden tener su origen en el Cielo».

Mientras oficiaba la misa en su pueblo, centenares de cristianos eran asesinados en iglesias de Nigeria durante el último estallido de fanatismo religioso que afectaba al centro del país africano. En Egipto, ocho coptos morían a tiros al salir de su congregación. En un distrito al norte de Islamabad, en Pakistán, una banda de fanáticos irrumpía en las oficinas de una ONG cristiana de ayuda humanitaria y abría fuego sobre los presentes. Todo formaba parte de una cadena de violencia y acoso contra creyentes de esa confesión que se sucedían cada vez con más frecuencia en muchos rincones del mundo islámico. Aunque el cristianismo había surgido en Oriente Próximo, curiosamente ahora se interpretaba en la zona como algo de influencia occidental. El legado del colonialismo, las guerras de Irak y Afganistán y, en tiempos más recientes, desafortunados sucesos como las famosas viñetas de Mahoma, habían conducido a ello.

El escrito más contundente que había hecho el párroco hasta la fecha fue una dura amonestación contra sus propios vecinos. Y no era para menos. Montó en cólera cuando supo que la tierra que cubría la necrópolis celtíbera de Ucero había sido arada para su explotación agrícola con el correspondiente perjuicio para los restos arqueológicos de la zona. Dicha necrópolis tenía aún pendiente la declaración de Bien de Interés Cultural solicitada años atrás, pero nunca pensó que sus paisanos fueran capaces de semejante barbarie. Para un amante de la Arqueología como él, aquello fue una auténtica profanación.

A pesar de ello, el padre «Bene», como se le conocía familiarmente en su congregación, se llevaba bien con todo el mundo. Tal vez porque no era precisamente un sacerdote al uso. Desde luego, su currículum no era muy común: sacerdote, criptólogo, exorcista y blogger. No cumplía en absoluto con los cánones establecidos. Estaba cerca de los cincuenta, aunque no los aparentaba. Nunca llevaba sotana ni clergyman, la típica indumentaria eclesiástica con chaqueta o camisa negra y alzacuellos, salvo cuando la ocasión lo requería en actos litúrgicos o visitas oficiales. Solía vestir de sport porque, como siempre decía, «el hábito no hace al monje». Era alto y bien proporcionado. Sus ojos azules, su encantadora sonrisa y el pelo ondulado, profusamente poblado de canas, parecían acrecentar su atractivo para el público femenino, ante el que nunca pasaba desapercibido. Había rumores que se atrevían a afirmar que lo de «padre» no se lo decían solo por su oficio.

Le gustaba ir de pesca a un río no carente de dificultades para la misma, debido a la escasez de agua por las captaciones para el riego que hacían los agricultores de la zona. En cualquier caso, siempre volvía a casa con las manos vacías pues arrojaba de nuevo al río todas las truchas que previamente había capturado. Pescar le daba paz, le relajaba. Igual que sus partidas de ajedrez o sus largos paseos por el cañón. Pero si llevaba tiempo en boca de todos, no solo de sus feligreses sino del clero en general y de la Curia vaticana en particular, se debía sobre todo a su gran afición por las nuevas tecnologías. Hasta tal punto era así que, aunque no había nacido en las Tierras Altas1 , muchos se referían a él como el «padre Mac» al no separarse nunca de su ordenador portátil. Algunos bromeaban preguntando por el «padre ¡Ay!» al llevar también siempre encima su iPhone o su iPad.

Aunque al principio les pilló a todos por sorpresa, ahora ya se habían acostumbrado a oírle dar misa «sin pasar página». Y es que, con sus aparatos informáticos, no necesitaba los libros sagrados. La necesidad de almacenaje y la aparición de los archivos pdb, que acumulaban mucha información y ocupaban poco espacio, le decidieron a cambiar de hábitos. Pero solo los hábitos del comportamiento. De su vocación había estado siempre seguro. Bueno, casi siempre. Sintió la llamada de Dios muy pronto, quién sabe si encaramado a una de las piedras de aquella ermita en la que jugaba cuando era un niño.

Benedicto era una de esas rara avis para las que Ciencia y Fe no se contradecían. La tecnología le permitía llegar más lejos y a más gente. Por eso, en sus liturgias nunca faltaban reproductores musicales, como era el caso del rosario en mp3, o proyecciones de cantos a toda pantalla.

También eran muy comentados sus cursos prematrimoniales en powerpoint. Sin embargo, lo que más aceptación tenía entre sus fieles y de lo que más orgulloso se sentía el padre «Bene» era de su blog y de su presencia en las redes sociales. Tan populares se habían hecho sus opiniones en la red que sus vecinos, al cruzarse con él, le preguntaban cuándo iba a publicar algo nuevo o le hacían comentarios al respecto:

—¡Muy bien, padre! Dígales que el que demonios da, diablos recibe.

—¡Anda, que en el Vaticano tienen que estar contentos con usted!

—¡Deles caña, padre! ¡Con un par! Que de santos no tienen nada.

Había llegado a oídos del sacerdote que hasta el Papa estaba celoso de su número de fans, aunque siempre se tomaba a broma dichos comentarios. Sabía que el Santo Padre aceptaba de buen grado las nuevas tecnologías promoviendo, como él mismo predicaba, «una cultura de respeto, diálogo y amistad». Con tal motivo, ya en mayo de 2008 se enviaron miles de sms a los fieles durante la XXIII Jornada de la Juventud. También sabía que el Vaticano contaba con un portal llamado pope2you.net, que conectaba con la red social Facebook, donde el Papa tenía su propio perfil. De esa forma, los usuarios podían intercambiarse postales virtuales, discursos y mensajes del pontífice. Recientemente, había estrenado su cuenta en Twitter, desde donde mandaba sus tuits en ocho idiomas con el alias @pontifex. El propio Papa apoyó también la creación de una página de la Santa Sede para YouTube, el sitio de Internet para compartir vídeos, donde podía verse abundante material documentando las actividades que él mismo desempeñaba. Hasta se había desarrollado una aplicación denominada iBreviario que permitía a los católicos acceder a la liturgia eclesiástica a través de sus iPhones. Sabía todo eso y mucho más. Por tanto, no le cabía ninguna duda de que, efectivamente, en el Vaticano no habían sentado nada bien sus últimos comentarios.

Hasta recibió un «toque» invitándole a la reflexión sobre lo que estaba escribiendo, al cual respondió: «La palabra de Dios es una, pero sus interpretaciones pueden ser tantas como hijos tiene a Iglesia». Y no contento con ello, ni corto ni perezoso, se dispuso a redactar una segunda parte de su ya famosa «MULTIPLICACIÓN DE LAS CARNES Y LOS HUESOS»:

«¿Por qué le preocupa tanto a la Iglesia que todos piensen que las reliquias exhibidas y veneradas en sus catedrales o basílicas más cercanas sean las auténticas? Para evitar comerciar con ello, ¿no sería más lógico que todos los templos cristianos tuvieran las mismas, aún a sabiendas de que no sean más que meras copias? Y ocurre por igual en todas las religiones. En un mundo lleno de locos y extremistas radicales, todo esto no hace más que alimentar el fanatismo. Y no necesariamente religioso.

¿Cómo se explica, si no, que un mechón de pelo de John Lennon fuera vendido por 48 000 dólares en una subasta? ¿O que un dentista pagara 30 000 dólares por un diente cariado del mismo cantante y compositor? También se subastaron objetos relacionados con Elvis Presley y se llegaron a pagar 18 300 dólares por un mechón de los cabellos del «rey del rock» y hasta más de 60 000 por una de sus camisas. ¡Y qué decir de la truculenta subasta de documentos y fotos relacionados con la captura, ejecución y entierro secreto del Che Guevara, en la que se incluyó pelo de la barba del revolucionario, adjudicada a un coleccionista por el módico precio de 100 000 dólares!

Lo peor es que no solo se siguen vendiendo reliquias. El morbo llega hasta el punto de pagar una entrada por verlas expuestas en museos de todo el mundo. En ellos se puede ver el cerebro de Albert Einstein extraído sin permiso por un médico, el corazón de Chopin, los huesos de los oídos de Beethoven, un dedo de Galileo, cabellos de George Washington, fragmentos del cráneo de Abraham Lincoln, y hasta el mismísimo pene de Rasputín, exhibido en un museo de San Petersburgo.

El colmo de todo esto es un tubo de ensayo que, supuestamente, contiene el último aliento de Thomas A. Edison. Se exhibe en el museo Henry Ford de Michigan, dedicado, según dicen, a «objetos auténticos, relatos y vidas de las tradiciones de ingenio, inventiva e innovación de los Estados Unidos». Curiosamente, el Vaticano asegura que también conserva embotellados un suspiro de San José y un estornudo del Espíritu Santo. ¡Y luego hablan de alucinaciones!».

* * *

El sonido del ordenador alertó a Ahmed. Había recibido un nuevo mensaje de correo electrónico. Al instante, reconoció la dirección del remitente, aunque la cambiaba a menudo. Era un aviso de un tal Tarik:

«Si utilizas un teléfono móvil, usa uno que haya sido obtenido mediante nombre y dirección falsos. No utilices nunca un número conocido para llamar a un familiar o a un amigo.

Si han de llamarte, di que lo hagan a una hora específica y mantén tu teléfono conectado solo mientras esperas la llamada.

Cuando utilices Internet, hazlo únicamente en cibercafés y no acudas siempre al mismo locutorio.

Y lo más importante de todo: no visites lugares que puedan revelar tu identidad.»

Aunque oficialmente no pertenecía a la red de Al-Qaeda, Ahmed simpatizaba con sus ideas. Sabía que habían encontrado en las nuevas tecnologías el oxígeno necesario para seguir siendo quienes eran, pero también para hacer llegar sus mensajes a cualquier punto del planeta. Y en eso eran similares a cualquier otro tipo de empresa. Hasta 2012, la mayor parte de las captaciones de nuevos combatientes se llevaba a cabo en prisiones o lugares de culto. A partir de esa fecha, el 80% de las mismas tenía lugar a través de Internet. La web 2.0 ofrecía múltiples opciones, especialmente las redes sociales y los foros. Gracias a ellos, sus adeptos podían comunicarse libremente y la red terrorista colgar su doctrina en páginas muy concretas, poniéndolas así a disposición de su numerosa legión de militantes y simpatizantes.

La organización explotaba al máximo las posibilidades que ofrecía Internet desde que se produjeron las intervenciones militares en Irak y Afganistán. Además de los tradicionales teléfonos móviles prepago, usados en determinados lugares afganos y paquistaníes, empezaron a utilizar un conjunto de aplicaciones transformándolas en un canal interno de comunicación permanente entre los diversos líderes de la red islámica. Arriesgarse a ser localizados por las agencias de inteligencia no suponía un obstáculo para ellos. Usaban equipos informáticos y de transmisión de datos mediante software de cifrado para voz IP. También aplicaciones de encriptación con las que poder recibir y enviar correos electrónicos, documentos o archivos de forma segura. Habían llegado al punto de diseñar un programa propio de cifrado asimétrico, el llamado ASRAR al Mouyahedeen. Todo ello tenía su lógica. Para el difunto Osama Bin Laden, la seguridad era la mayor de sus obsesiones. Su escondite de la localidad paquistaní de Abbotabbad carecía de conexión por cable, aunque tras su muerte pudo confirmarse que continuaba usando un ordenador personal y software de cifrado para emitir sus comunicados y discursos entre los líderes de Al-Qaeda y los responsables de las webs. Un complejo sistema de correos humanos se ocupaba del resto. Transportaban sus pendrives hasta cibercafés y otros puntos de conexión a Internet, para enviarlos a su vez desde allí a través de e-mails y servidores de descarga de archivos.

Además de difundirlos públicamente en Internet, la intención de los líderes de Al-Qaeda era hacer llegar los discursos, mensajes o vídeos de sus acciones terroristas al mayor número posible de seguidores. Para ello, dedicaban tiempo y mucho dinero no solo a reclutar jóvenes dispuestos a convertirse en mártires para ganarse el Paraíso o mujeres destinadas a satisfacer las necesidades sexuales de los combatientes, sino también a la captación de expertos informáticos que desarrollaran y mantuvieran activas las innumerables páginas y foros fundamentalistas de la organización. Los nuevos community manager de la yihad plagaban Facebook, Twitter y YouTube con su propaganda.

El más eficaz y, por ello, también el más buscado de todos esos ojeadores era Asad, el Reclutador. Un tipo sin escrúpulos capaz de vender a su propia madre con tal de llevar a cabo sus propósitos. Cualquiera de sus comunicados dejaba bien clara su catadura moral:

«Tenemos una nueva remesa de mujeres jóvenes. Casi un centenar y, como siempre, a disposición del mejor postor. Primero pujarán por ellas los líderes, después los comandantes y, por último, los soldados. Cada comprador podrá tomar tres o cuatro chicas y quedárselas durante un par de meses. Luego, cuando se hayan cansado de ellas, podrán revenderlas».

Pero el rastreo de Asad o de cualquier otro ojeador era casi imposible. Más de cuatro mil foros y cincuenta mil webs conformaban un territorio demasiado extenso y difícil de controlar. En él podían encontrarse desde vídeos de la productora de Al-Qaeda hasta la Guía individual para la yihad, un manual que instruía a muchos fanáticos en la lucha en solitario. Disponían de información escrita y traducida del árabe al inglés y algunas páginas en español, lo que facilitaba la difusión de la propaganda radical a jóvenes musulmanes como Ahmed, pertenecientes a nuevas generaciones de inmigrantes, pero también a europeos conversos.

Las webs islamistas tenían foros abiertos y restringidos. En los primeros, el ojeador analizaba y elegía a jóvenes que hablaban sobre la yihad desde la pantalla de un locutorio. Si le interesaban, recibían la invitación para participar en los segundos. Fue así como Tarik descubrió a Ahmed y trató de convertirle poco a poco en militante activo.

La desconfianza en las empresas norteamericanas llevó a los informáticos de Al-Qaeda a crear un programa para eludir el software de las mismas. El programa era capaz de encriptar cualquier mensaje de forma que solo sus creadores descifraran el contenido.

En esos foros restringidos, con charlas y debates encriptados, los ojeadores elegían a los futuros «mártires», también llamados muyahidines, entre distintas localidades españolas. Especialmente, a jóvenes a los que se captaba para unirse a la insurgencia en Irak o a los campos de entrenamiento terrorista en el desierto del Sahel. El último paso era entrevistarse con ellos. Llegado el momento, se les animaba a ingresar en una célula local.

Cuando localizaban un foro que empleara ese método encriptado, las Fuerzas de Seguridad del Estado pedían al servidor en cuestión que archivara la información mientras solicitaban una orden judicial. Aunque el dueño del servidor supiese quién era la persona conectada, en la mayoría de los casos las pistas solo conducían a cibercafés. Allí no se archivaba la información ni se conocía al usuario.

Los Servicios de Inteligencia norteamericanos no exageraban lo más mínimo al decir que la yihad virtual podía ser peor que la real. Los códigos de encriptación impedían identificar a alguien perteneciente a un ejército de casi cuatro mil usuarios fieles a foros fundamentalistas. En ellos podía consultarse desde manuales de explosivos hasta guías sobre cómo vestir para pasar desapercibido si se pretendía atravesar la frontera siria y llegar a los campamentos de resistencia iraquí.

En ciertas ocasiones, los ojeadores no se limitaban a hacer el seguimiento a distancia desde Pakistán y recorrían España para conocer a sus ojeados en persona. Recorrían una ciudad tras otra, observando candidatos, estudiando perfiles y captando a los elegidos. Era el caso de Asad, el Reclutador.

La mayoría de los servidores que acogían estas páginas se encontraban en Occidente. A veces, podían colgarse vídeos o textos hasta en quinientos servidores para ser descargados por más gente. Todos los expertos consultados habían llegado a la misma conclusión: el proceso de radicalización a través de la red era más rápido, cómodo y seguro.

Los cibersoldados yihadistas no iban armados. No les hacía falta. Desde el teclado de sus ordenadores podían hacer tanto daño o más. Durante los últimos años, se habían especializado en organizar y coordinar campañas ofensivas contra sitios web judíos y católicos. Todo era anónimo. Bastaba una dirección registrada y conocimientos informáticos básicos para llevar a cabo ataques concertados en los que participaran internautas de cualquier parte del mundo, como el realizado contra la web del periódico danés que publicó las caricaturas de Mahoma o la ofensiva dirigida contra la web del Vaticano tras unas desafortunadas palabras del Papa sobre el Islam.

Era una guerra distinta a todas las demás, pero una guerra al fin y al cabo. Se libraba utilizando e inutilizando todos los recursos informáticos. Las armas eran los ordenadores. El campo de batalla, la llamada Red de redes. Y la munición, la cantidad de información difundida a través de ella. Los combatientes podían propagar virus por los equipos informáticos que controlaban las telecomunicaciones del país atacado. A partir de ahí, cualquier desastre era posible: que los sistemas de seguridad vial se desactivasen, que se estrellaran trenes o aviones, que las listas de los sistemas sanitarios tergiversaran todos los datos y los enfermos apareciesen como sanos, que la Bolsa se desplomara de golpe o que cualquier cuenta bancaria quedase reducida a cero con un solo clic de ratón. Y en una ciberguerra, eso solo sería el principio.

* * *

El blog del padre «Bene» se actualizaba casi a diario, siempre y cuando se lo permitieran sus múltiples ocupaciones. Sabía que no tardaría en llegar un nuevo tirón de orejas de la Santa Sede reprochando sus irreverentes publicaciones, cual reprimenda de unos enfadados padres a un niño travieso. Aunque no era su intención, se había convertido en un perfecto «tocapelotas» para el núcleo duro de la Santa Madre Iglesia católica, apostólica y romana. Pero a pesar de ello, los máximos dirigentes de la misma, con el actual sucesor de la silla de San Pedro a la cabeza, procuraban no dar demasiada importancia a sus declaraciones. Eso sí, ya no podría librarse del «mote» que le habían puesto:

—¿Otra vez el «buen» pastor...?

—Sí, Eminencia, otra vez.

—¿Y de nuevo sobre reliquias?

—Sí, aunque esta vez no exactamente religiosas. Bueno, la verdad es que al final se ha permitido hacer un comentario sobre el suspiro de San José y...

—¡Ya! No me digas más. Y sobre el estornudo del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, en realidad, ¿quién puede creerse algo semejante?

—Pero, Monseñor...

—¿Acaso tú lo crees...?

—Bueno, yo...

—Anda, tráeme una taza de té y una aspirina. Me duele la cabeza.

—Enseguida, Eminencia.

El buen pastor. Así es como se referían a él en el Vaticano, pero de alguna forma era un apodo entre cínico y simpático porque, en el fondo, le tenían aprecio. No por lo que escribía, claro, que no les hacía ninguna gracia, pero sí por la importante labor que llevaba a cabo en secreto para ellos. Sus conocimientos de simbología y criptología no se limitaban al mundo real. Era único transcribiendo y desvelando mensajes crípticos en Internet. Y en eso, hasta el mismísimo Papa se ponía a sus pies.

Lo había demostrado ya en innumerables ocasiones. Por ejemplo, cuando los servicios secretos vaticanos detectaron que unos hackers se comunicaban entre sí ante sus narices sin que pudieran identificar los mensajes ni sus direcciones de correo electrónico. Enseguida, él averiguó su original modus operandi. Crearon cuentas preasignadas de correo de Yahoo o Hotmail con nombres de usuario y contraseñas compartidos. Su secreto consistía en comunicarse alojando el borrador de los mensajes en el servidor sin tener nunca que enviar o recibir e-mails.

Uno de los casos más sonados dentro de la Santa Sede, calificado por el propio Papa como bochornoso, fue el descubrimiento por parte del padre «Bene» de unos mensajes codificados escondidos en las imágenes pornográficas de una página web. Un sacerdote había hecho una «casual» incursión en dicha página y encontró unos signos que no supo descifrar. El criptólogo verificó que se trataba de unos mensajes realizados mediante estenografía, una forma de taquigrafía que se remontaba a los tiempos de la Roma de Cicerón. El Vaticano se encargó de silenciar tanto el hallazgo de los mensajes como el desliz del sacerdote que los encontró. Ya tenían bastante con la difusión internacional de los abusos a menores cometidos por parte de numerosos miembros del clero.

A quien no pudieron callar fue al «buen» pastor. Su blog no solo se sumó a esa difusión, sino que contribuyó decisivamente a que el Santo Padre condenara por primera vez dichos abusos y pidiera perdón a las víctimas y a sus familias en nombre de toda la Iglesia católica:

«El escándalo por los casos de pederastia cometidos por miembros de la Iglesia no puede quedar impune. Cientos de abusos sexuales contra menores de edad han sido documentados y denunciados ante las autoridades de varios países. En los últimos años, han sido especialmente relevantes estos sucesos en Irlanda y Estados Unidos, donde se han encontrado culpables a sacerdotes católicos de cientos de acusaciones. La mayoría de estos casos se produjeron en escuelas y orfanatos, con niños y adolescentes bajo el cuidado del clero.

La actitud que muchos obispos y superiores religiosos han adoptado frente a hechos tan evidentes es inaceptable. Algunos se han limitado a simples llamadas de atención o al traslado del infractor a otra diócesis, mientras se mostraba una total indiferencia frente a las víctimas. Debido a esto, organizaciones de víctimas de pederastia han señalado que los dos últimos Papas también son responsables en cierta medida al encubrir estos abusos u omitir algunas denuncias. No basta con que la Iglesia católica condene públicamente la pedofilia.

Es cierto que muchas de esas denuncias fueron falsas y que algunos sectores opositores de la Iglesia se han aprovechado de ellas, pero eso no es eximente para que el Vaticano emita un comunicado reconociendo que se trata de actos criminales que han dañado primero a las víctimas y después la imagen de la Iglesia en todo el mundo. Por dichos actos, los sacerdotes implicados han de responder no solo ante Dios sino, además, ante los tribunales».

La otra labor, no oculta, por la que Benedicto Santibáñez gozaba de una gran reputación dentro de la Iglesia era su trabajo como exorcista. No era precisamente un tema de dominio público, pero los poseídos existían y a él le satisfacía liberarlos.

A semejante tarea no podía dedicarse cualquiera. Como establecía el Derecho Canónico, «se concederá esta licencia solamente a un presbítero piadoso, docto, prudente y con integridad de vida». Y a pesar de lo que en ocasiones pudiese parecer, él cumplía perfectamente con el perfil. En pleno siglo XXI, la idea del Demonio, los poseídos, los rituales satánicos y cosas semejantes resultaba antigua para mucha gente. Les parecía un mundo de ficción. Según las estadísticas, solo un treinta por ciento de los católicos practicantes creía en el Infierno. Con encuestas así, el Diablo debía sentirse plenamente satisfecho. Lo malo era que, en muchas diócesis, hasta los propios obispos tampoco querían saber nada del tema. Sin embargo, la realidad era muy distinta y los ejemplos no dejaban de sucederse. La presencia del Maligno gozaba de gran actividad. Cada vez se practicaban más rituales: brujería, adivinación, espiritismo... Incluso el propio Juan Pablo II había llevado a cabo cuatro exorcismos durante su pontificado.

Internet era otro ejemplo de ello con más de un centenar de direcciones dedicadas a Satán y a su culto. La adoración al Diablo no solo no había desaparecido, sino que utilizaba todos los medios disponibles para difundir sus rituales. Y las numerosas páginas web así lo atestiguaban. La gran mayoría tomaba a los poseídos por locos. Al no aceptarse como tal su verdadera «dolencia», los pobres desdichados terminaban en el lugar menos apropiado: un sanatorio mental donde se les medicaba y adormecía de por vida.

Para el padre «Bene» no cabía ninguna duda de quién estaba poseído y quién no. Todos los posesos manifestaban una serie de características similares e imposibles de ocultar: expresaban su odio blasfemando contra todo lo sagrado, hablaban en otras lenguas, predecían el futuro, se movían compulsivamente, actuaban de forma imprevisible, poseían de pronto una fuerza sobrehumana, entraban en periodos de trance, vomitaban, hacían funciones biológicas como si fuesen animales... Presenciar tales hechos hacía creer a cualquiera. Todo aquello no podía fingirse.

Hasta le entrevistaron sobre este asunto y no tuvo ningún reparo en contestar con toda naturalidad a las preguntas de la periodista que le visitó, Ángela Rubio, con quien mantenía desde entonces una singular relación. De vez en cuando, venían a su cabeza flashes de aquella entrevista.

—Padre, ¿cuál es el auténtico significado de «exorcismo»?

—El origen de la palabra deriva del latín exorcismus, que significa estar sujeto a un juramento, pero en algunas religiones o culturas como la nuestra se denomina así a la acción de expulsar a una fuerza o ente maligno utilizando métodos determinados para hacerlo.

—¿Y esos entes son siempre los mismos?

—Estos entes, dependiendo de cuáles sean las religiones y creencias de los implicados, pueden ser espíritus malignos, demonios, brujería, etcétera.

—¿Y el poseído es siempre una persona?

—El objeto de la posesión puede ser tanto una persona como un animal, objetos e incluso lugares. Pueblos, casas... La posesión puede ser total. El demonio o espíritu toma el control de la persona poseída y el ente utiliza al poseído para sus fines.

—¿Se practican exorcismos en otras religiones?

—Sí. Los judíos llevan a cabo un ritual para expulsar espíritus malignos del cuerpo del poseído a los que llaman dibbuk. El exorcismo judío debe llevarse a cabo por un rabino experto en la kabbalah, el texto místico del judaísmo, junto a otras diez personas que forman un círculo alrededor del poseso mientras todos recitan tres veces un salmo. El rabino hace sonar un cuerno de carnero para desorientar a la entidad y pedirle que abandone el cuerpo.

—¿Y los musulmanes?

—Realizan exorcismos muy similares a la religión católica. Ellos llaman djinn, genios, a esos entes que supuestamente ocupan el cuerpo de los poseídos. Deben ser expulsados usando ciertas suras o pasajes del Corán en una ceremonia muy parecida al exorcismo católico.

—¿Por qué se habla de «posesión» para referirse a este fenómeno?

—La palabra proviene del latín possedere, que significa «ser dueño» o «apoderarse de algo», pero lo más revelador es el origen etimológico de possedere. En realidad, tiene dos partes: post, prefijo que indica «después» o «más allá», y sedere, «estar sentado» o «situado» —respondió él.

—¿Quiere decir «estar sentado detrás»... ? —continuó ella.

—Efectivamente. Lo más probable es que esto venga de una antigua creencia popular que presentaba a la posesión como a pequeños espectros situados en los hombros del damnificado, que se dedicaban constantemente a ocasionarle pesadillas.

—¿En la Biblia se habla de ello?

—En todo el Antiguo Testamento, la posesión demoníaca apenas se menciona en dos pasajes, pero en el Nuevo abundan las menciones de Jesús o los Apóstoles expulsando demonios de los cuerpos de los poseídos.

—¿Y eso significa algo? —preguntó intrigada.

—Eso podría significar dos cosas. Que el Diablo se puso a trabajar a partir de la Era cristiana o que la Iglesia convirtió el temor a la posesión en una razón más para pedir ayuda a Dios.

—¿Y usted qué opina?

—Que las dos tienen sentido.

—¿Entonces afirma que la Iglesia utilizó el temor a ser poseído para ganar fieles? —preguntó ella con segundas intenciones.

—Ni afirmo, ni desmiento. ¿A usted no le parece que ambas posibilidades son viables? —contraatacó el sacerdote.

—A mí no tiene que parecerme nada.

—¿Usted cree?

—Que si creo qué.

—Quiero decir que si es usted creyente.

—No. Soy atea.

—Entiendo.

—¿Qué entiende?

—Para usted esto solo es un reportaje morboso más, ¿no?

—Es un reportaje sobre algo que interesa a la gente.

—¿Usted cree?

—Ya le he dicho que no.

—Digo que si cree realmente que esto le interesa a alguien.

—¿Está tratando de liarme, padre?

—Quizá eso pudiera ser motivo para otro reportaje. ¿A cuánta gente le interesan las preguntas que usted me está haciendo?

—¿Le importa que sigamos? —dijo ella conciliadora.

—Está bien. Adelante.

—¿Hablan entre ustedes? Quiero decir... ¿Los exorcistas comentan experiencias? ¿Intercambian información?

—Bueno, los avances han sido notables. Antes, un exorcista casi nunca dejaba constancia de ello. Hoy, con los medios existentes, es todo más fácil. Compartimos experiencias entre exorcistas de todo el mundo y cada vez descubrimos cosas más interesantes. Evidentemente, no son temas para debatir con la gente, pero sí para hacerlo entre nosotros.

—¿Hay siempre pruebas evidentes de que una persona está poseída?

—¿Acaso podría ser de otra forma? Hay gritos, convulsiones... Cuando alguien está poseído, el espíritu que lo posee habla a través de él. Incluso en otros idiomas.

—¿Sin saber hablar en ellos?

—Así es. Hace poco tuve un caso en el que la persona en cuestión hablaba en latín todo el tiempo. Y era prácticamente analfabeto.

—Tengo entendido que apenas hay exorcistas en España. ¿No hay demasiados «demonios» en nuestro país para tan poca vocación?

—Bueno, al principio solo había dos o tres. Ahora somos doce y para ocuparnos de los nuestros somos suficientes. Para otro tipo de demonios, le aseguro que trabajos como el que usted lleva a cabo son mucho más eficaces —ironizó el sacerdote.

—¿Aún hay gente que no se toma en serio todo esto, verdad?

—¿Se sorprendería si le dijera que no? La gente más conservadora cree en lo demoníaco. Lo que ocurre es que no le gusta hablar de ello. En cambio, gente más progresista que antes no creía en ello, ahora hasta nos invita a coloquios y debates.

—¿Siempre responde a una pregunta con otra, padre?

—¿Le molesta?

—Esto empieza a parecerse al quid proquo del doctor Lecter en El silencio de los corderos.

—Tranquila, tengo poco de psicópata, aunque bueno... Supongo que hay que estar un poco loco para dedicarse a esto. Pero seguro que eso ya lo había usted pensado, ¿no?

Fue una entrevista corta, pero intensa.

Ella a él le pareció muy madura para la edad que tenía. Hablaba desenfadadamente, a veces con descaro, pero con mucho respeto sobre un tema considerado por muchos como tabú. Pensó que era buena en su trabajo, metódica, reflexiva, aunque algo le decía que no se había dedicado siempre a lo mismo. No era una periodista típica, pero... ¿Qué derecho tenía a sacar conclusiones un sacerdote al que podía calificarse de muchas formas menos de típico?

Él a ella le pareció un hombre muy diferente a todos los que se habían cruzado en su camino. Si le hubiese conocido en otro ambiente, nunca habría sospechado que era un hombre de fe. Su físico tampoco le pasó desapercibido. «Un cura inteligente, culto, atractivo y con muchos secretos que por supuesto nunca confesará» —pensó—, «a menos que yo los descubra». De repente, le pareció una de las personas más interesantes que había conocido. Además de culto y atractivo, tenía un gran sentido del humor, a veces irónico, a veces incluso sarcástico, cualidades para ella imprescindibles a la hora de sentirse atraída por alguien. Si no fuera sacerdote, la cosa sería diferente. Pero lo era, qué casualidad. El caso es que, entre unas cosas y otras, a Ángela la entrevista le había dado mucho morbo. Tenía claro que deseaba seguir conociendo a un hombre tan fascinante.