Читать книгу Экспедиции в Экваториальную Африку. 1875–1882. Документы и материалы - Пьер Саворньян де Бразза - Страница 8

Часть I. Первая экспедиция (1875–1878 гг.)

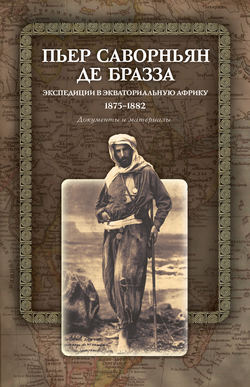

Пьер саворньян де бразза. Путешествия на Африканский Запад[125]

Глава III. Из Габона в Анголу

ОглавлениеЯ сразу же расскажу о препятствиях, возникших в начале нашей экспедиции. Самая большая неприятность заключалась в отсутствии пирог, которые, однако, я специально заранее заказал. Маршу пришлось отправиться[204] раньше, 26 октября[205], чтобы найти и купить лодки[206], без которых мы не могли бы пройти через пороги. Ожидая окончательного отплытия, готовые стойко встретить все превратности судьбы, мы воспользовались оказией и сели на борт «Марабу», небольшого парового судна[207], приписанного к местному посту, на котором могли доплыть до Комо и вступить там в контакт с фанами, или павинами.

Дело в том, что капитану «Марабу»[208] поручили[209] выступить в качестве арбитра для разрешения одного спора. Незадолго до этого у некоего сенегальца, который владел здесь несколькими факториями, разграбили один из складов, и он потребовал надежной охраны. В одну из ночей охраннику показалось, что туземная пирога слишком близко подошла к торговым судам, и он выстрелил в сторону гребцов. Те в испуге бросились в воду и опрокинули пирогу: один ребенок утонул. Среди павинов сразу же вспыхнуло сильное возмущение, они объявили войну сенегальцам; те, в свою очередь, подали жалобу с просьбой не допустить враждебных действий.

Таким образом, нам представляется случай быть свидетелями судебного разбирательства.

Мы извлекаем ребенка из могилы, хотя уже прошло три дня с его гибели: наш мужественный доктор Балле констатирует, что смерть наступила не от пули охранника. С этим заключением мы возвращаемся туда, где слушается дело. Деревня уже встала на тропу войны. Все товары, впрочем, давно унесены из хижин.

Прения затягиваются до бесконечности из-за длинных речей ораторов, каждый из которых формулирует свои выводы только после тысячи ненужных отступлений. Наконец наполовину по доброй воле, наполовину по принуждению, после обещаний подарков и угроз сжечь деревню спор разрешается, и стороны расстаются, как видно, не тая обиды.

3 ноября мы покидаем Габон на том же самом «Марабу», который должен доставить нас вместе с багажом в Мимба Реми, или Ламбарене[210], конечный пункт европейских постов в низовьях Огове примерно в двухстах сорока километрах от побережья.

Напомню здесь сразу о первой напасти, которая обрушивается на всякого путешественника, оказавшегося в Африке. Эта напасть – комары[211]. Европейцу трудно представить, насколько многочисленны эти насекомые, fourous, pullex penetrans[212], чье тонкое и острое жало может проколоть самое толстое одеяло. Чтобы спастись от них, необходим накомарник, его делают или из местной плотной ткани, или из муслина, поскольку он пропускает воздух и в нем свободнее дышится.

Ни один негр не ходит без накомарника, который одновременно служит ему и палаткой; под таким пологом сохраняется тепло от дыхания, и, следовательно, можно спокойно спать, не страдая от холода.

Мы достигаем дельты Огове и ждем большой воды, чтобы без труда войти в реку.

Ночь наступает стремительно, что обычно для экваториальных областей. Нас охватывает пронзительное чувство тоски. Атмосфера удушающая, небо покрывается серо-свинцовым цветом; острова, выстроившись перед нашим взором в бесконечную цепочку, едва выступают из воды. От невыносимого ощущения монотонности нас спасают только плотные ряды мангровых деревьев[213], окаймляющих берега; но их зелень, потемневшая с приходом ночи, рождает в сердце какую-то тревожную неуверенность. Корни, отходящие от стволов на достаточно большой высоте[214], переплетаются друг с другом, прежде чем погрузиться в ил; несметное количество таких ветвей образует причудливый таинственный каркас из небольших сводов, естественных мостов, клетей, непроходимых зарослей. Вокруг нас вьются тучи огромных летучих мышей[215], в их свисте нам чудятся траурные звуки[216]. Мы укладываемся спать на палубе в надежде, что утреннее солнце вернет нашу прежнюю радость.

Действительно, на следующий день мы просыпаемся, купаясь в мягком свете, который расцвечивает окружающий мир живыми тонами. Бриз приносит свежесть, под его дуновением колышется, переливаясь на солнце, зеленая гамма трав, листьев, а еще дальше – полей. Вчера воды Огове казались темно-красными из-за растительного сора, приносимого с прибрежных болот, и водорослей, покрывающих ее русло; теперь же в ней отражается синева неба, а ее берега украшены праздничными гирляндами гигантских деревьев, обвитых лианами. Наконец мы выходим из этого лабиринта наполовину утонувших островов и, подталкиваемые прибывающей водой, направляемся к Анголе, первой деревни <на нашем пути>.

В ней живут люди из племени орунгу[217]. Деревня представляет собой достаточно длинный ряд хижин, который оканчивается у берега. Все жилища похожи друг на друга. Их крыши из пальмовых листьев, уложенных в виде чешуи и прикрепленных к стропилам из тонкого бамбука, поддерживает двойной ряд толстых ветвей водяной пальмы. Хижины имеют примерно метров пятнадцать в длину; высота входа достаточна только для человека среднего роста; потолка нет, есть только крыша. Внутри земля утрамбована и слегка приподнята; в доме обычно две комнаты: первая служит приемной, вторая – спальней. Кровати сделаны из бамбука; для освещения используют смоляные факелы, которые втыкают в землю; кухня находится снаружи.

Жители Анголы – первые туземцы, которых мы увидели собранными в одном населенном пункте. Как известно, в глазах европейцев негры ничем не отличаются друг от друга: у всех лица, напоминающие обезьян, крепкое тело, тонкие запястья и лодыжки, высокие икры и белые ладони, на которые неприятно смотреть. Здешние туземцы – почти все бывшие работорговцы; до сих пор рабы трудятся у них на плантациях; благодаря контактам с неграми внутренних <областей>, орунгу говорят на адума[218]; но их обычные языки – габонский и наречие кама.

Работорговля естественно привела к неизбежным последствиям: нравы здесь более чем свободные[219]; пьянство остается самым распространенным пороком.

Мы испытываем некоторое облегчение на следующий день, когда вновь пускаемся в путь. После чрезвычайно теплого приема вождя и ночи, проведенной близ деревни, мы продолжаем на борту «Марабу» подниматься вверх по реке.

204

На «Пионере» (Marche A. Op. cit. P. 241).

205

Марш называет другую дату – 27 октября (Ibid. P. 241); в письме же самого Пьера де Бразза от 2 ноября 1875 г. говорится, что это произошло «пять дней тому назад» (Пис. I). Марш прибыл в Ламбарене 1 ноября и провел там три недели до приезда основной части экспедиции (Marche A. Op. cit. P. 244).

206

Пироги и гребцы были заранее заказаны Реноке, вождю иненга; однако по прибытии к нему Марша оказалось, что заказ не выполнен (Ibid. P. 242–243).

207

Канонерской лодки.

208

Ив-Мари Ле Троке (1833–1879 гг.) – французский военный моряк; на службе в ВМФ Франции с 1854 г.; участник Крымской войны; нестроевой аспирант (1855 г.), капитан дальнего плавания (1859 г.). В 1860–1862 гг. плавал на торговых судах, но затем вернулся в ВМФ. Лейтенант (1865 г.), капитан-лейтенант (1868 г.). В 1872 г. был направлен в Габон в качестве старшего помощника капитана парового катера «Кордильер», а затем назначен командиром «Марабу» (см.: Отч.-1. Гл. II; Marche A. Op. cit. P. 241). После краткого перерыва (1877–1878 гг.) был вновь послан в Габон в качестве командира сторожевого парового судна «Арбалет».

209

Это поручение дал капитан 2-го ранга Феликс-Амбруаз Клеман, комендант Габона в 1875–1876 гг.

210

Тогдашний Ламбарене (Илимба-Рени, Лемба-Рени, Мимба Реми) располагался на левом берегу Огове. Во время своего Третьего путешествия де Бразза создал немного ниже по течению на восточном побережье острова Азанге одноименный французский пост, позже превратившийся в город (ныне административный центр провинции Средняя Огове). О происхождении названия Ламбарене см.: Lisimba M. Les noms de villages dans la tradition gabonaise. Paris; Saint-Maur, 1997. P. 121–122; Raponda Walker A. Op. cit. P. 670.

211

О «легионах комаров» пишет и Марш (Marche A. Op. cit. P. 245; см. также: Ibid. P. 278), который, кроме того, упоминает о маленьких мошках, не оставлявших путешественников в покое даже днем (Ibid. P. 245).

212

Прокалывающая <кожу> блоха (лат.).

213

Красное мангровое дерево (Rizophora mangle) – вечнозеленое дерево семейства ризофоровых с гладкой толстой серо-коричневой корой, растущее в лагунах и болотистых местах. В большом количестве встречается в дельте Огове. Обычная высота – 6 м, но иногда достигает 24 м. Имеет ходульные корни, создающие для него опору в полужидком иле (особенно при приливах и бурях), а также воздушные корни, торчащие в виде столбиков из ила. Укрепляет зыбкую прибрежную почву. Древесина используется в строительстве, корни и стебли – в традиционной медицине, а из коры добывают краситель. См.: Tomlinson P. B. The Botany of Mangroves. Cambridge, 1986.

214

Более 2 м.

215

Речь идет о молотоголовых летучих мышах (Hypsignathus monstrosus) из семейства крыланов (Pteropodidae), самых крупных летучих мышах Африки. Обитают в экваториальной зоне; чаще всего встречаются в прибрежных лесах, мангровых зарослях, пальмовых рощах и болотах; особенно их много в долине Верхней Нгунье и в стране батеке. Вес мужских особей достигает 400 гр. (женских – 275 гр.); размах крыльев – от 70 см до 1 м. Имеют необычно большую морду с ноздрями, напоминающую морду гиппопотама. Ведут ночной образ жизни; днем прячутся на верхушках деревьях и в пещерах. Живут большими стаями. Являются излюбленным лакомством для туземцев, особенно оканда (Marche A. Op. cit. P. 333–334). См.: Langevin P., Barclay R. M. R. Hypsignathus monstrosus // Mammalian Species: The American Society of Mammalogists. 1990. No. 357. P. 1–4; Truxton G. T. The calling behavior and mating system of a non-lekking population of Hypsignathus monstrosus. Stony Brook, 2001 (диссертация).

216

Благодаря широким ноздрям, большой гортани (в три раза больше женской) и губам мужские особи издают очень громкие резонирующие звуки.

217

Орунгу (омбек) – этнос Западного Габона, относящийся к группе мпонгве; в эпоху Первой экспедиции Пьера де Бразза населял Атлантическое побережье Габона от Сангатанги до мыса Лопеш, а также правый берег Огове до мыса Дембо (Savorgnan de Brazza P. Voyages d’exploration… P. 533). Согласно легенде, вождь орунгу Рето Ндонго (ок. 1670 г. – ок. 1730 г.) из клана Абулия в конце XVII в. привел свой народ в эти места с помощью проводника-пигмея (многие ученые считают, что эта миграция произошла раньше, в начале XVII в.) и около 1700 г. основал государство Орунгу во главе с агамвинбони («король») – уникальный случай в истории этого региона, где, как правило, власть вождя не выходила за рамки одной деревни и он редко являлся единоличным правителем. Монархическую традиции орунгу возводят к легендарному правителю Мани Понго. Государство Орунгу вскоре утвердилось в качестве торгового посредника между европейцами (особенно португальцами и испанцами) и племенами внутренних областей Габона, в первую очередь иненга и галуа; орунгу также имели тесные коммерческие и клановые связи с мпонгве Габонского эстуария; сначала главными предметами этой транзитной торговли были слоновая кость, воск, копал, черное и красильное дерево, но в последней трети XVIII в. на первый план вышел «живой товар». Торговля с европейцами превратила государство Орунгу в ведущую политическую силу Центрального Габона. Только в 1853 г. король Оманго Рогомбе (1840–1862 гг.) формально запретил работорговлю, но нелегально она продолжалась до 1870-х годов. В 1856 г. государство Орунгу посетил Поль Беллони дю Шайю, а в 1862 г. – Октав Пейёр-Дидло, Поль Серваль и Марк-Теофиль Гриффон дю Белле. 1 июня 1862 г. король Нгебулия (1862–1865 гг.) подписал с Францией договор о протекторате и уступил ей мыс Лопеш и бухту Назарет, а в 1873 г. король Нченге (1865–1882 гг.) – остров Манджи (где расположен совр. Порт-Жантиль), хотя французы начали обосновываться здесь лишь с 1880 г. Упадок работорговли ослабил королевство Орунгу, которое фактически распалось на несколько независимых единиц, а в 1927 г. было ликвидировано колониальными властями. В настоящее время численность орунгу составляет около 10 тыс. чел. См.: Akalaguelo A. Esquisse d'histoire ethnique du Gabon // Présence Africaine. 1984. No. 132. P. 3–32; Ayamine-Ancuilet P. Les arts et techniques Bantu: Le cas des Orungu // Africa. 1999–2001. No. 22–23. P. 49–86; Gray Ch. J. Colonial Rule and Crisis in Equatorial Africa: Southern Gabon, ca. 1850–1940. Rochester, 2002; Isichei E. A History of African Societies to 1870. Cambridge, 1997; Meyer L. E. The Farther Frontier: Six Case Studies of Americans and Africa, 1848–1936. London; Toronto, 1992; Patterson K. D. The Mpongwe and the Orungu of the Gabon coast, 1815–1875: The transition to colonial rule. Stanford (СА), 1971; Raponda Walker A. Op. cit. Р. 70–81.

218

Адума (бадума, совр. дума) – южногабонский этнос из группы нзеби; говорит на наречии дума. Адума – прекрасные гребцы и изготовители пирог (из дерева окуме), поэтому получили прозвище «речных людей» или «мастеров пирог». Обитают вдоль Огове от водопада Думе до водопада Бунджи, в районе совр. Ластурвиля (Манджи, «деревня адума») в провинции Огове-Лоло. Согласно устной традиции самих адума, они пришли сюда с востока или с юго-востока, сначала спустившись вниз по течению Себе к Огове, а затем по Огове к порогам Думе. Некоторые ученые полагают, что адума мигрировали из долины Санги и окрестностей горы Бунджи-Эдуми по Ивиндо, обосновавшись на некоторое время у горы Нгуади на ее левом берегу, а затем через долину Офуэ достигли верховьев Огове. По мнению Милетто, адума пришли на Верхнюю Огове в середине XVIII в.

В колониальный период французская Компания Верхней Огове вовлечет адума в торговлю каучуком, слоновой костью и эбеновым деревом.

См.: Avelot R. A. Recherches sur l'histoire des migrations dans le bassin de l'Ogôoué et la région littorale adjacente. Paris, 1906; Miletto G. Notes sur les ethnies de la région du Haut-Ogooué // Bulletin de l'Institut d'Etudes Centrafricaines. NS. No. 2. 1951. P. 19–48.

219

Деревня предлагает своих женщин точно так же, как и гребцов (примеч. авт.).